基于生态安全的空间冲突测度与影响因素研究

——以昆明市为例

陈士梅 艾 东* 付 野

(1.中国农业大学 土地科学与技术学院,北京 100193; 2.自然资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193)

随着社会经济的持续发展和城市规模的不断扩大,国土空间发生了巨大变化:主要体现在农业空间、生态空间被城镇空间严重挤占,空间结构的矛盾日益凸显,严重的空间冲突日益引起社会的广泛关注。鉴于此,自2012年十八大开始,国家层面着力强调优化国土空间,构建科学合理的城市发展格局、农业生产格局及生态安全格局[1],对于生态文明建设亦十分重视。之后中央全面发布关于生态文明建设文件《中共中央关于加快推进生态文明建设的意见》及《生态文明体制改革总体方案》都提到健全空间规划体系,大力解决各类规划冲突问题,以便科学合理布局、整治国土空间。2017年,十九大报告中更明确提出建立节约资源和保护环境的新空间格局。2018年,自然资源部的成立更是成为破解规划“打架”,实现“多规合一”的重要举措,也是迈进生态文明体制改革进程中关键一步,从此空间规划开启了新篇章[2-4]。因此,基于生态安全开展空间冲突的研究对研究区未来空间科学规划具有重要指导意义。

近年来,空间冲突一直是学术界研究的热点。周德等[5]对国内2000—2014年来土地利用中空间冲突的研究状况进行梳理,发现关于空间冲突的研究重点主要集中在概念辨析、成因分析、类型划分与评价方法研究等4 个方面:在概念辨析方面,周国华等[6]认为空间冲突是一种客观存在的自然地理现象,由稀缺的空间资源和外溢的空间功能相互作用所引起的,在人地相互作用过程中由使用资源而引发的一种对立现象;在成因分析方面,方创琳等[7]、何胜[8]、唐凯等[9]、郭向宇[10]进行了大量研究,发现因利益相关者对自身利益的追求而导致的对空间资源的竞争是产生空间冲突的主要成因;在类型划分方面,朱佩娟等[11]基于马斯洛的需求层次理论,将空间冲突分为空间生态冲突、空间社会冲突和空间经济冲突3 类,多数情况下空间冲突由三者复合而成;在评价研究方法方面,随着相关理论的不断丰富与完善,其研究方法经历了从定性分析到定量计算的转变。廖李红等[12]、彭佳捷等[13]利用生态学和景观生态学理论并与3S技术相结合的空间分析和定量方法进行的空间冲突测度研究。此外,也有研究利用空间统计方法、数量模型分析、博弈论对空间冲突进行定量化研究[14-16]。然而,上述研究在空间冲突方面的研究尚存不足:多集中在冲突的某单一方面研究,较少进行系统性分研究,主要集中在概念、产生原因及冲突评价的理论层次研究,理论与实践联系度有待加强;研究框架、理论、方法、体系等还尚未成熟[5]。

昆明市是我国西南地区的核心城市之一,肩负着带动社会发展、保护区域生态环境安全的重任。在“一带一路”战略中,昆明市是我国的西南门户,是辐射南亚、东南亚的核心城市;在滇中城市群协同发展战略中,昆明不仅是滇中城市群发展的核心地带,也是滇中生态屏障建设的重要组成部分。因此,对昆明市空间冲突进行研究具有重大实践意义。目前,已有研究多集中在空间冲突测度的研究上,而对冲突的影响因素研究相对较少。因此,本研究拟以昆明市为研究对象,利用景观生态学方法测度空间冲突强度,并选取社会、自然等5 项指标,利用地理探测器探究空间冲突的主要影响因素,以期为昆明市生态环境保护,空间格局优化提供参考。

1 研究区概况与数据处理

1.1 研究区概况

昆明地处云贵高原中部,位于102 °10 ′~103 °40 ′E,24 °23 ′~26 °22 ′N,下辖1 市6 区7 县,土地总面积约为21 012.53 km2。具有“东联黔桂达海岸,北穿川渝入中原,南接达泰老柬越,西邻印巴与缅甸”的独特区位优势,是我国面向南亚、东南亚的重要门户。《昆明市城市总体规划(2018—2035)》紧紧抓住昆明的独特区位优势,从国际视角出发,为昆明的发展描绘出美好蓝图,提出将昆明打造成为辐射南亚、东南亚的区域性国际中心城市。同时,最新公布的《滇中城市群规划(2016—2049)》从区域发展出发,提出将昆明市建设成为西南城市群的经济贸易中心、科技创新中心、金融服务中心和人文交流中心,带动全省产业升级和结构优化,高原湖滨生态宜居城市的功能定位。

图1 昆明市各区县位置图

Fig.1 Districts and counties in Kunming City

1.2 数据来源与处理

本研究的数据主要包括2016年昆明市土地利用变更调查数据库中的道路数据、昆明市1995、2005、2015年的Landsat5 TM与Landsat8 OLI遥感影像数据、昆明市ASTER 30 m数字高程数据、昆明市1995、2005、2015年GDP与人口1KM格网数据。数据来源于资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn)、地理空间数据云(http:∥www.gsclou.cn)、昆明市国土资源局。

1995年昆明市遥感影像分别选取1995年4月26日以及1996年3月20日的两景影像;2005年的遥感影像选取2005年5月16日一景,2005年4月30日一景,2005年1月31日的两景影像;2015年的遥感影像选取2015年10月26日两景、2015年11月20日两景、2015年12月22日的两景。通过图像拼接获得覆盖昆明市市域范围的遥感影像,随后通过几何精校正、图像裁剪、大气辐射校正等对研究区遥感影像进行预处理,然后使用ENVI 5.2软件通过最大似然分类和目视解译相结合的方法得到研究区土地利用图,按研究需求,将土地利用类型划分为林地、草地、水域、耕地、建设用地和未利用地6 大类。

利用昆明市ASTER数字高程数据,通过ArcGIS 10.2软件的空间分析(Spatial analyst)模块中的表面分析工具箱提取昆明市的坡度数据。由于遥感数据与道路矢量数据存在坐标系不一致的现象,本研究通过选取坐标点,采用七参数法对坐标系进行统一,将道路矢量数据的地理坐标系修改为GCS_WGS_1984,投影坐标系修改为WGS_1984_UTM_Zone_48N。

2 研究方法

2.1 空间冲突强度

空间冲突是由于空间资源的稀缺性与功能性而导致的空间资源竞争与分配过程中所形成的一种对立现象[17]。从国土空间冲突与生态安全的关系来看,生态安全受空间格局变化负面影响越小,表明土地开发利用行为引发的区域生态风险越小,则区域的空间冲突水平就越低,即可用区域生态风险大小来表征空间冲突强度。通过借鉴风险源-风险受体-风险效应的风险评价模型以及其他学者的相关研究[18-19],通常将外部压力因子、空间脆弱性指数和空间单元稳定性指数表征风险评价中的风险源、风险受体和风险效应,因此构成研究区空间冲突强度的测度。通常国土空间冲突水平定量测度可以概况为空间冲突强度=外部压力+空间脆弱性-空间稳定性[13],当空间所受的外部压力越大,空间脆弱性越高、稳定性就越差大,则其引发空间生态风险的可能性越大,即空间冲突的作用强度越大。由于数据空间分辨率和斑块大小不一,为了更好地进行测算和空间表达,本研究构建1 km×1 km的格网对空间冲突进行定量化测度,共创建格网21 009 块。

昆明市空间冲突测度公式为:

SC=P+E-S

(1)

式中:SC表征空间冲突强度(Spatial conflict);P为外部压力因子;E为空间脆弱性指数;S为空间单元稳定性指数。SC的取值范围为0~1,当SC值越大,空间冲突强度越大,建设开发对生态环境产生的破坏作用越显著;反之则越协调。

1)外部压力因子P。外部压力因子是资源开发所面临的潜在风险因子,会对整个空间的和谐发展产生干扰。AWMPFD表示面积加权平均拼块分形指数(Area-weighted mean patch fractal dimension),是用来测量斑块间的干扰特性。若是当前景观格局中各类景观互相干扰的程度,指数值越大,则干扰度越高。因此,将AWMPFD进行标准化处理得到相邻景观间的干扰程度。计算公式如下:

(2)

式中:aij为斑块面积,km2;Pij为斑块周长,km;A为研究区总面积,km2;i为斑块类型,j为斑块数目。AWMPFD能够反映人类活动对景观格局的影响,且与影响呈负相关的关系,即人类活动对景观格局的影响越大,AWMPFD值越小,反之则越大。为了便于计算,采用极大-极小值归一化方法将计算得到的AWMPFD指数进行标准化处理,使得其值取值范围为0~1间,进而得到外部压力因子P。平均拼块分形指数的计算通过Fragstats 4.2软件完成。

2)空间脆弱性指数E。空间脆弱性指数是用来表征空间在外部干扰的条件下产生破坏的难易程度。本研究根据已有的研究成果,通过Delphi法对研究区景观类型脆弱度进行排序,由高到低依次为:建设用地1、耕地2、未利用地3、草地4、林地5、水域6,通过归一化处理得到空间脆弱性指数E。

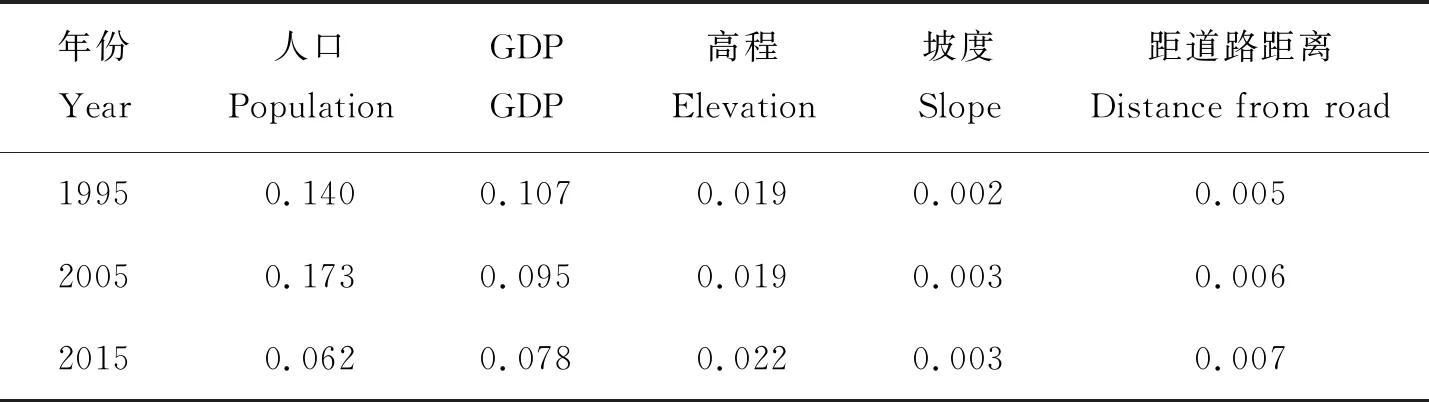

3)空间单元稳定性指数S。空间单元稳定性指数表征空间遭受干扰所具有的自恢复能力。景观生态学中常用景观破碎度指数表征景观稳定性。景观破碎化是生态系统多样性降低的主要原因,景观越破碎,空间稳定性越差,空间冲突强度反而更强。本研究利用景观破碎度指数作为表征空间单元稳定性指数的指标,其计算公式如下:

(3)

式中:i为拼块类型数;ni为空间景观单元内的斑块数目;A为空间景观单元面积, km2;PD为景观破碎化指数(Patch density);PDmax和PDmin分别为景观破碎度指数的最大值与最小值;S为空间稳定性指数。PD值越大,景观破碎化指数越高,空间单元稳定性越差,为了便于计算,将计算结果进行归一化处理,使得0≤S≤1,破碎度指数通过Fragstats 4.2软件完成。

2.2 地理探测器

地理探测器是由王劲峰等[20]基于Excel开发设计的一种集多种探测功能于一体的软件, 主要是用于探索形成空间分异性核心驱动因子的一种空间分析模型。该模型相较于其他空间分析模型具有独特优势:一是其可以探测数值型和探测定性数据;二是具有探测两因子间的交互作用及其程度、类型。目前,地理探测器已在景观生态、经济、健康风险评估等其他方面研究其影响因素及机理中取得较良好的效果[21]。地理探测器主要有风险探测器、因子探测器、生态探测器和交互作用探测器4 个组成, 具有多方面分析变量间关联关系的功能。通常地理探测器用q值来表示变量之间的关联性程度。本研究通过因子探测和交互探测识别空间驱动因素及其交互作用,识别研究区域产生空间冲突主要驱动因子,同时检验单变量的空间分异性,并通过检验 2 个变量空间分布的致性,探测两变量之间可能的因果关系。X为自变量,分别是人口、坡度、高程、GDP、距道路距离;Y代表景观类型空间冲突,将数据X、Y代入到模型软件中运行得到q值。具体原理如下:

因子探测器主要是定量表达某个驱动因素影响空间分布差异的程度,交互式探测器分别计算和比较各单因子q值及两因子叠加后的q值,可以判断两因子是否存在交互作用以及交互作用的强度等,其模型如下:

(4)

3 结果与分析

3.1 昆明市空间冲突生态风险时间演变特征

通过对昆明市研究区各空间单元网格冲突强度值的测算值及空间冲突生态风险分布情况,并根据周国华等[6]得出的倒“U”型空间冲突演变轨迹规律,将昆明空间冲突划分为稳定可控(0~0.3)、基本可控 (0.3~0.5)、基本失控 (0.5~0.8)和严重失控(0.8~1.0) 4 个级别。通过ArcGIS软件的空间分析功能分别得到1995、2005、2015年昆明市的空间冲突生态安全风险分布图(图2),进而对研究区空间冲突水平进行时间演变规律分析。

通过对昆明市3 个时期空间冲突强度测算得知,昆明市1995、2005、2015年空间冲突强度平均值分别为0.188、0.190、0.206,即昆明市在研究期间内空间冲突都是处于稳定可控阶段,但空间冲突强度总体呈现上升趋势(表1)。其中:稳定可控级的空间单元数所占比重一直稳定在74%以上,占研究区空间单元总量的3/4左右;基本可控级的空间单元数相较于稳定可控级少了2.5 倍左右。稳定可控级、基本可控级的空间为保障昆明市生态安全和调控空间冲突生态风险起到重要作用,但两者空间单元较往年都处于持续下降的趋势。同时,基本失控级、严重失控级的空间单元比都是呈现逐年增加趋势。在这3 个时期,昆明市严重冲突级的空间单元比重增长速度最大,由1995年单元占比2.63%增长到2015年的3.86%。严重冲突级的空间理当也是往后调控空间生态安全风险的重点。因此,可以看出,昆明市空间冲突生态风险水平有向逐步严重发展的趋势。

表1 1995—2015年昆明市的空间冲突强度测算结果Table 1 Calculation results of spatial conflict intensity in Kunming from 1995 to 2015

3.2 昆明市空间冲突生态风险空间特征

通过计算各空间单元网格的空间冲突强度值,再利用ArcGIS制作出昆明市空间冲突分布图,对研究区1995、2005、2015年3期的空间冲突的生态安全风险进行空间特征分析(图2)。由图2可知,1995—2015年,昆明市4级空间冲突区在空间上都发生变化。其中,稳定可控区与基本可控区所占的面积较大,但两者都处于减少趋势,尤其向严重失控区转变较多,空间冲突生态风险状况整体呈现由低向高转的趋势。从昆明市空间布局上看,稳定可控区主要位于昆明市北部的禄劝县、寻甸县及东川区,且三者空间冲突面积变化幅度较小,稳定可控区向失控区变化区域主要集中在昆明南部;基本可控区主要集中分布在昆明北部的禄劝县、寻甸县以及东南部的宜良县、石林县,四者在3 期研究时间里在基本可控区里空间冲突面积占比都达到10%以上;基本失控区主要集中在昆明南部的滇池附近的呈贡区、晋宁区、西山区,三者在基本失控区所占比重较高,但处于基本失控级空间冲突面积都是在减少,处于改善趋势。1995—2015年,基本失控区面积的增加主要分布在禄劝县、盘龙区及宜良县。严重失控区主要集中在昆明滇池流域及其周边附近的官渡区、晋宁县、西山区建设用地大幅扩张地区,空间冲突比较剧烈。其中,官渡区与晋宁县空间冲突面积增加幅度大,分别由1995年的6 081.82、4 640.29 hm2增加到2015年的 11 275.29、8 204.90 hm2。近年来,随着昆明的发展需求,经济技术开发区、工业园区有所增加,导致空间格局发生显著变化。其中,经济技术开发区、工业园区的建设与研究区域内的生态、生活空间之间的争夺,造成间冲突水平提高,是昆明市生态安全风险问题主要的风险来源。

图2 1995—2015年昆明市空间冲突分布图

Fig.2 Distribution of spatial conflicts in Kunming from 1995 to 2015

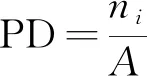

3.3 昆明市景观类型空间冲突差异

通过对昆明市空间冲突的生态安全风险进行量化分析,得知不同的景观类型的空间冲突强度存在显著差异(表2)。由表2可知,在3 期内,耕地的空间冲突都位于基本可控级,其空间冲突的程度由1995年的12.10%下降到2015年的11.61%,整体呈现逐年下降趋势;林地的空间冲突都处于稳定可控级,是所有景观类型中造成空间冲突水平最低的1 类,但是其冲突程度由1995年的3.57%增加到2015年的6.89%,空间冲突程度有所增长;草地的空间冲突都处于稳定可控级,且稳定可控级空间单元呈增加趋势,空间冲突由1995年的9.69%下降到2015年的9.14%,空间冲突程度在逐年下降;水域则是都处于基本失控级,且失控空间单元呈增加趋势,由1995年的18.25%增加到2015年的18.40%,空间冲突程度在不断加大。昆明市水域污染严重主要位于滇池流域,是附近区域生态风险水平高的主要表现形式,应是今后空间冲突调控的重点之一。建设用地的空间冲突主要处于基本失控、严重失控2 个等级,且空间失控程度呈现增加趋势,且由1995—2015年,未利用地冲突均值呈现增加趋势,空间冲突程度亦在不断加重。未利用地的空间冲突主要位于基本失控、严重失控2 个等级,也是所有景观类型中空间冲突水平最高的1 类。

总体而言,昆明市空间冲突生态风险水平整体呈现上升趋势。从表2来看,6 种景观类型中,林地对空间冲突生态风险水平贡献率最小,未利用地最大;耕地的空间冲突生态风险水平在研究期间内是逐渐减少,草地、建设用地是呈现先减少后增加的趋势,林地、水域、未利用地则是呈现增加的趋势。总之,研究区所选择的6 种景观类型产生的空间冲突生态风险平均水平为未利用地>建设用地>水域>耕地>草地>林地。空间冲突生态风险水平主要取决于不同土地类型所具有的综合生态效益。空间冲突强度与空间单元所产生生态服务价值以及对抗干扰能力成反比,与外界干扰程度成正比。依据昆明市景观生态学研究成果,6 种土地景观类型的综合生态效益水平为林地>草地>耕地>水域>未利用地>建设用地。研究区空间单元的生态服务价值越高,抵抗外界干扰的能力越强,其空间冲突的生态安全风险水平越低,则空间格局变化对生态安全的影响也就越弱。即空间冲突的生态安全风险水平主要与土地类型抵抗干扰能力有较大影响。

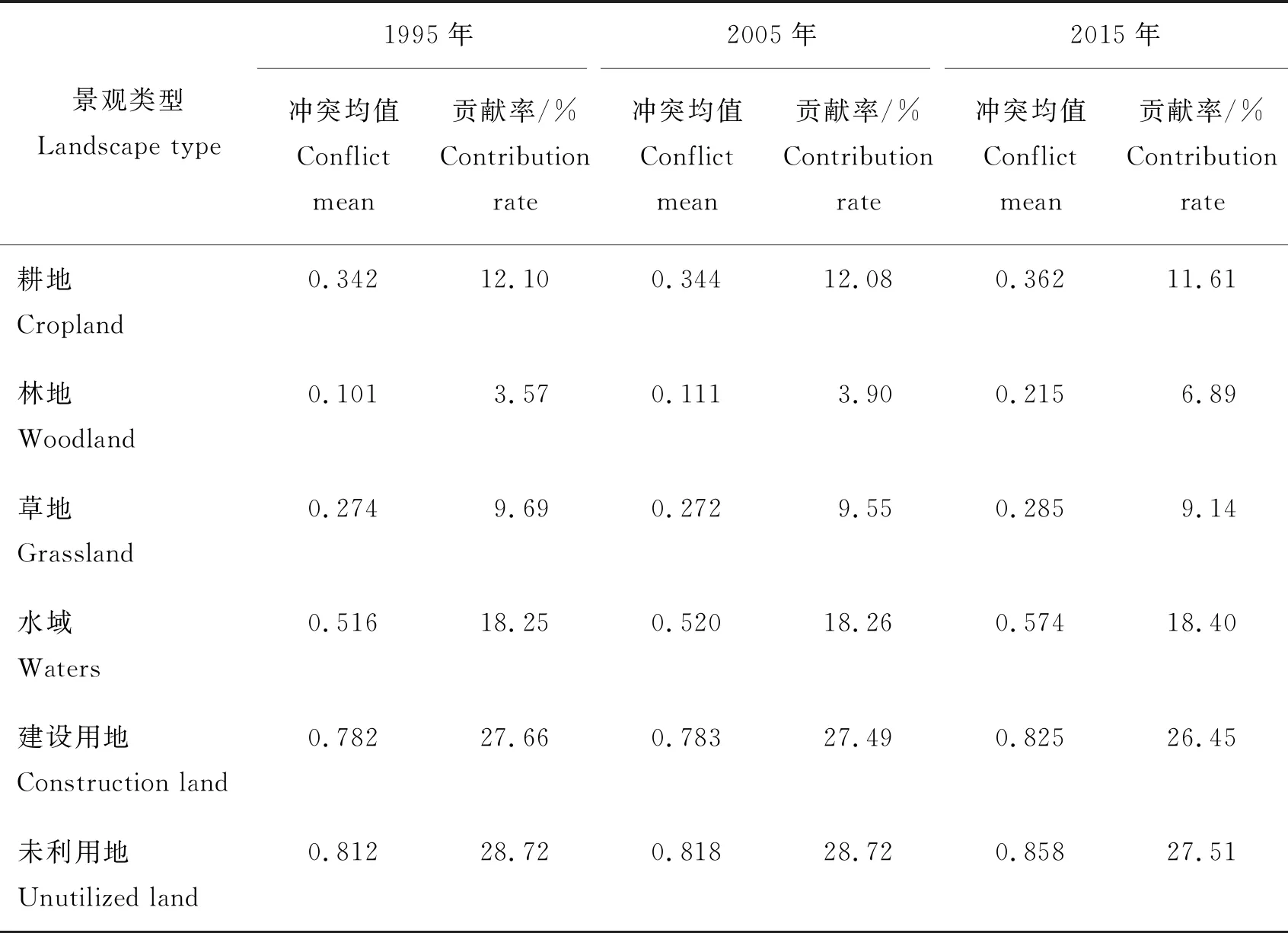

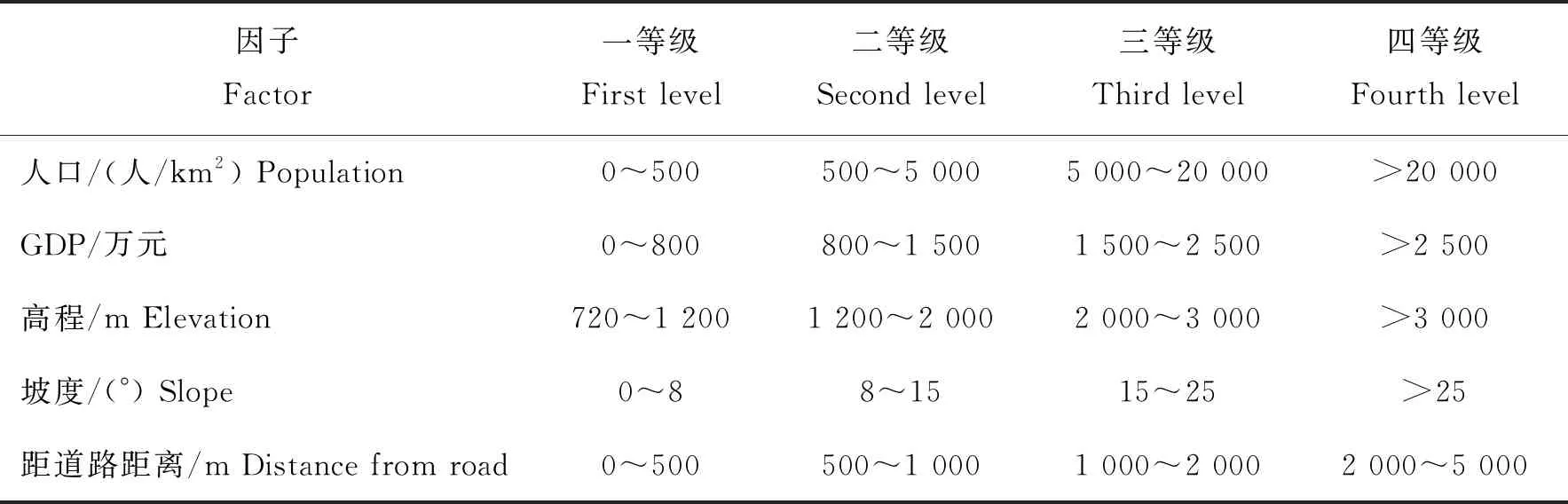

3.4 空间冲突强度的驱动因素分析

研究区空间冲突生态安全风险水平与当地经济社会发展密切相关,本研究选取的GDP、人口、道路、高程、坡度5 个因子进行分析,借助ArcGIS对影响研究区空间冲突强度的各驱动因子进行分级,将各因子分为4 级(表3),再通过地理探测因子探测器,分别对研究区1995、2005、2015年的5 个因子进行探测。根据因子探测器的运行结果表明, 不同时空下昆明市空间冲突的主导驱动因素及其解释程度并未有明显差异(表4)。在3 期研究期内各因子对研究区空间冲突的解释程度较大的前2 位都是人口、GDP。虽然1995年至2015年,人口与GDP影响力在逐渐下降,高程、坡度、距道路距离因子的影响力在逐渐上升,但总体上,研究3 期时间内人口、GDP两因子依旧对研究区空间冲突综合解释水平更高。昆明市市域地处云贵高原,地势上是北部高,南部低,呈现由北向南逐渐降低的趋势。因此,受海拔高程的影响,人口,服务业、交通主要分布在昆明市南部平原地区。这些地区人口密度大,经济发展强度大导致局部生态环境不断恶化,尤其是滇池流域生态环境破坏严重,已超过流域的承受范围之内。但在现实影响因子作用过程中,空间冲突生态安全风险水平变化不是由单因子决定的,是由不同空间异质性因子间的复杂互动共同作用形成的。基于此,进一步利用地理探测交互探测器判断两因子共同作用时对因变量的解释力如何变化,是否会出现增强或减弱的现象。若值越大就说明其共同作用比单因子对因变量的影响力更大。

表2 1995—2015年昆明市空间景观类型空间冲突指数Table 2 Spatial conflict index of spatial landscape types in Kunming from 1995 to 2015

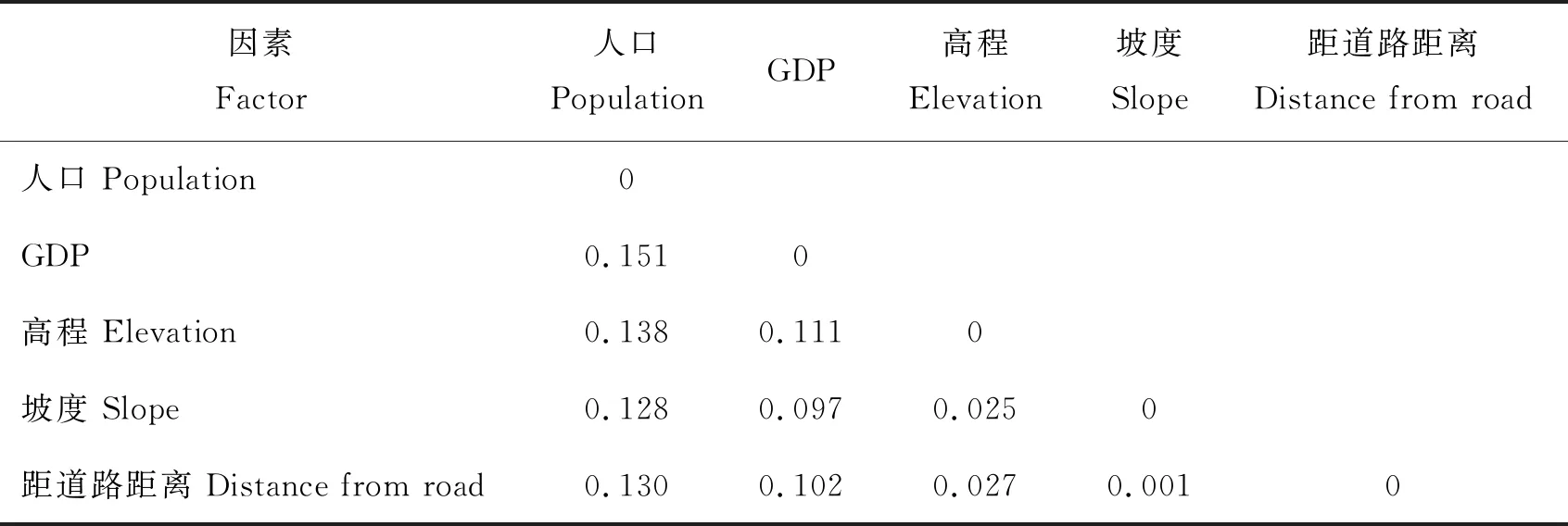

对5个因子取3 期平均值进行交互探测得出10 对因子对。据表5,可以看到,人口、GDP、高程、坡度、距道路距离5 个影响因子两两组合的作用值都大于其他单因子的作用值,且非线性增强因子对具有最强的协同作用。将解释力排在前3 位的交互作用方式进行统计,排序依次为(GDP∩人口)>(人口∩高程)>(人口∩距道路距离),交互因子作用值分别为0.151、0.138、0.130。其中,GDP与人口是最强的非线性协同因子对,意味着人口的增长、经济的发展是研究区空间冲突的主要驱动因素,造成人口规模扩大,经济发展高水平发展加大了对空间资源的需求,尤其是建设用地的需求,进而导致空间冲突生态安全风险水平显著提高。人口与距道路距离交互作用值在10对因子作用值中排第三,说明距道路距离单因子对研究区空间冲突生态风险的增强直接作用小,但与人口因素交互所产生的间接作用力却很大。由此表明,在城镇化发展进程中,随着

表3 空间冲突影响因素等级划分Table 3 Classification of factors affecting spatial conflicts

表4 1995—2015年空间冲突影响因素探测值Table 4 Detection values of factors affecting spatial conflicts in 1995-2015

表5 1995—2015年空间冲突影响因素交互探测值Table 5 Interactive detection values of factors affecting spatial conflicts in 1995—2015

人口规模的扩大,需要对城镇进行合理的空间规划,科学引导城镇可持续发展,进而避免城镇盲目式扩张,粗放利用资源, 以及要加大对自然生态环境的保护,避免走上以快速获得经济效益而牺牲生态环境的道路。

4 结论与讨论

基于遥感和ArcGIS技术处理分析昆明市1995、2005、2015年景观空间格局变化的基础上,构建基于生态安全风险水平的空间冲突强度综合测度模型,对研究区不同时期空间冲突水平进行空间分析,并借助地理探测因子探测器、交互作用探测器对研究区空间冲突主要核心驱动因素进行判定,得出主要结论如下:

1)研究间内,昆明市空间冲突风险水平主要以稳定可控和基本可控为主,主要位于昆明北部,失控区则主要位于昆明南部。但研究期内,地区稳定级空间冲突区域面积处于减少,严重失控级的则处于增加的趋势,昆明市空间冲突作用强度总体上呈现增强趋势,失控区将是日后研究区空间冲突调控的重点区域。

2)从研究区景观类型上看,不同景观空间类型其空间冲突水平程度有所差异。其中,耕地、林地、草地的空间冲突水平相对最低,都处于基本可控级以上;而水域、建设用地、未利用地则都是处于基本失控和严重失控2 个等级,且三者空间冲突水平都有进一步恶化发展的趋势。

3)根据地理探测因子探测器结果揭示了研究期间内影响昆明市空间冲突强度的主要驱动因素是GDP、人口,即人口规模增长,区域经济发展是造成区域空间冲突的主要原因。交互探测器在因子探测器的基础上,进一步揭示了人口与GDP组合(q=0.151)协同作用最为显著,而单因子评价中,距离道路距离对空间冲突解释水平一直是最小,3 期q值平均值为0.006,但其与人口(q=0.130)的叠加,反而大大增加了单因子距道路距离对空间冲突强度的解释水平。

昆明市作为我国西南地区典型的高原山地城市,自然生态环境基底条件薄弱。本研究以生态安全为出发点,对昆明市国土空间冲突进行测度,并进一步借助地理探测器探究造成空间冲突的影响因素,对研究区未来空间格局优化具有指导意义。但是,在探究研究区空间冲突影响因素,除了本研究所选取5项指标外,城镇化率、政策方面等因素也具有重要影响,关于影响因素的研究,今后有待进一步完善。此外,本研究中对格网大小的确定、冲突等级的划分具有一定的主观性,对结果造成一定程度的误差,这在以后的研究中,都需进一步深化相关方面的研究,降低主观性对结果的影响。