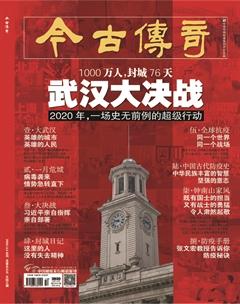

首战:武汉医护人员临危上阵

“真的就是死扛”

武汉的大多数医护人员,是在几乎

毫无准备的情况下被卷入这场“战争”的,

“就像战争电影里一样,一个人倒了,另一个人就上”

一名孕妇,在入院前隐瞒了新冠肺炎的接触史和病史,一晚上转诊六家医院,最后到了中南医院。该院的一名医生回忆:“我们按照常规治疗将孕妇接收进产房生产,母子平安,皆大欢喜。后面却是很大的悲剧。”他说,所有的医护人员当时只穿了普通的手术服,连个N95口罩都没戴。“我们也理解孕妇活命的欲望,但我们的医护人员怎么办?”他道出了当时一线医护人员的困境。

当时,武汉决战还未开始,医疗资源紧缺,但金银潭医院、中南医院等武汉的一些医院,已经开始收治患者。最早上“战场”的武汉医护人员,几乎是用自己的身躯筑成了抗疫的第一道防线。

刚开始时,他们还不会穿脱防护服

一位医生说,截至1月23日封城,除了几个科室的一线人员,中南医院已经连续从原本和新冠肺炎不相干的科室召集了四批人,每批50个左右,加入抗击新冠的战斗中去。

然而,另一个事实是,一线直接抗击肺炎的医护人员不但得不到足够确实的信息,手边也缺少保护他们和病毒作战的防护物资。随着多年来传统烈性传染病的减少甚至绝迹,很多医院没有保留传染科,缺乏应对传染病最基本的经验和能力。在全国排名前列的上海华山医院感染科副主任医师徐斌说,即使他们科室,平时也不会大量储备N95口罩以及防护服,尤其是后者。在医院的财务报表上,“防护服没有单列开支,我们使用一套,科室需要支付一套的钱,计入科室的成本。所以平常消耗不大,医院也不会特别去储备”。

48岁的徐钢是武钢总院装备部部长,药学出身。他回忆,1月初,他凭平常采购的经验判断,应对新型冠状病毒可能需要消耗大量物资。他当即四处订货,包括防护服和N95口罩,还跟厂家预订了四台呼吸机。他没想到,武汉后来竟然会封城,没等订购物资全到手,入城渠道就被封掉了。

“我们没有搞到通行证,就自己给自己开了个医院接收物资的证明。”大年三十那天,徐钢还在路上接物资。他的母亲刚去世,家里只有八十多岁的父亲,他路过家门时给母亲磕了一个头,又匆匆出了门。

他没想到物资消耗的速度那么快。刚开始对于一线科室医务人员,医院可以一次发三到五天的物资,没过多久最多只能保障一到两天,徐钢背负着前所未有的压力。装备部原本是医院内部并不引人注意的科室,现在全院上千名医护人员所需要的全部防护物资都得找他。徐钢的部门有13个人,原本负责医院整个设备系统的运行,物资仅是很小块的内容,“现在所有人的精力都在这里”。

即使拿到了物资,如何正确使用还得现学。一家三甲医院的院感科主任说,大部分医护人员都没有穿脱防护服的经验,需要院感染科的人一点点教。“我们科室总共就只有三个人,每天都要对医护人员进行培训、监督,同时还负责整个医院的消毒工作督查。”

中南医院重症科的副主任胡波是新冠肺炎重症病区的负责人,也是病区第一个穿上防护服的人。“这场战役来得太仓促。”胡波说,即使院感科的工作人员,也很少有机会面临现在的情形。“坦白说,我们一开始在防护上有许多不规范的地方。”胡波举了一个如何脱防护服的例子。最开始从病区出来,他总是会用手抓着防护服的外面往下脱,“这实际上就是一种污染,应该用手尽量抓住里面干净的地方。刚开始时大家都不懂,都是看着视频跟着学。防护不规范是刚开始医护人员感染比例高的一个重要原因”。

武汉被巨大的救治和求生压力所包裹

2020年1月22日,武汉市宣布将7家二级医院(汉口医院、武汉市红十字会医院、市七医院、市四医院西院区、市九医院、市武昌医院、市五医院)作为定点医院收治新冠肺炎患者,将三级医院的病人全部转到这7家二级医院,同时安排7家三甲医院对口帮扶7家定点医院。

封城时,武汉医院的核酸检测能力还十分有限,武汉一家三甲医院的医生说:“1月23日我们医院一天也只有三个检测名额。”他所在的医院有90多名疑似病例,“如果按照这个检测效率,仅现有病人就需要3个月才能检测完”。

封城当日,医生李素来支援一家定点医院的CT室。在CT室,李素眼瞅着人群涌了过来,从门口到走廊到CT室入口,全都是人。想做CT的进不去,做完了的也出不来,所有人在一片恐慌中高喊、哀号。负责叫号的工作人员嗓子都喊哑了,李素喊着调配工作人员,她的嗓子也哑了。“我那时就想,如果我手里能有一只喇叭,该有多好。”她怕出现踩踏事件,让大家赶紧把CT室给关上。

她后来才知道,1月23日当天,这家定点医院近200个床位全部收满,她所在的医院只转了几个病人进来。另外一家对口支援其他定点医院的三甲医院甚至都没来得及转运一个病人。为了避免更多的医护人员感染,许多医院只保留了发热门诊,继续收治发热病人,其他科室相继停了门诊。中南医院只保留了发热门诊和急诊两个科室继续运行。

一名记者回忆:“从我1月21日第一次来武汉到现在,这个城市给我印象最深的就是中南医院急诊科抢救室那扇海蓝色的大门……海蓝色大门上一块一尺见方的玻璃给了我探视门内的机会。里面有个分诊台,一个全副武装的护士坐在那里,白色的防护服将他/她包裹得严严实实,显然是个瘦小的人。他/她盯着九张病床上的病人,默不作声。所有人都习惯了这种无奈。”

截至2020年2月9日,官方通報的武汉新冠肺炎感染者数量已经比20天前增长了接近250倍。中南医院急诊科是湖北省急诊医学质量控制中心,集创伤、危重病、胸痛等危急重症救治为一体,中心还可以操作ECMO、血透等医疗处理。“从技术上来说,急诊科能力很强,但我们分区比较多,包括急诊内科、急诊外科、急诊抢救室、急诊手术室、普通病房等等,总人数不到80人。”急诊科副主任夏剑说。

按原有设计,急诊科的抢救室原本要留作普通重病患者的救治,针对新冠肺炎患者,医护人员特意在另外一个地方开了一个抢救区。“但抢救室就在急诊科门口,很多家属和病人来了就直接冲进抢救室,怎么劝说也不行,抢救室就这么被污染了。”急诊科主任赵剡说。

抢救室原本只有4张病床,后来增加到了9张。每张病床之间只有一米左右的距离,“这是为了抢救时有一定的操作空间。床也不是能随便加的,每一张床都要配备监护仪、呼吸机,我们很多设备都是从其他科室借过来的,”急诊科的一位医生许丽(化名)说,为了让病人得到更及时的救治,从2月7日开始,政府规定每家医院只接收本片区的患者。中南医院对口的是武昌区,但是仍有青山区,甚至是一些临近地县的救护车将患者送来。“患者被抬到急诊科门口,救护车就走了。按照流程,很多患者需要有社区转诊单,到了这里我们才能收治,但病人来了,病情那么重,真的能见死不救吗?”

抢救完之后,病人该去哪里又是一个问题。“所有医院都满了,根本进不去。病人只能滞留在这里。”一名医生介绍。

另一个问题是,非新冠肺炎的急诊病人接受不了治疗。许丽说有一名心衰患者家属告诉她,自己打120求助,救护车告诉她前面排了200人左右,要等三个小时以上。家属只好找了一辆车将病人送过来。“以前这个时候,医生忙起来一天要看两三百个普通门诊,现在这批病人去哪里了?他们来不了医院该怎么办?”许丽提到一名血液疾病的患者,来时血小板已经非常低,要迅速输血。医生和护士只能在门外的走廊给他找了一个位置,“对于血液病人来说,这本身就是一种暴露”。

从2月初开始,武汉整个城市都被巨大的救治和求生压力所包裹。一位定点医院的醫生告诉记者,医院每天的发热患者接诊人数在700多人左右,少的时候也有600多,四分之三以上存在肺部感染的状况,“可医院每天最多只能腾出5张病床”。

在这个特殊时期,一张病床已经不是一个常规的医疗产品,而是演变为一种奢侈品。一个有接近20年医龄的医生,哭了很多次。他被调配去支援一家二级医院,负责医院的总体协调。每天有很多人向他求助床位,有的是熟人,有的是朋友的朋友,当然也有陌生人。“全是这样的电话,我爱莫能助,我真的没有这个能力。”有时相熟的朋友说他心硬,他也只能回一句:“国难当头,只能按次序来。”

在一家定点医院的ICU,70%左右的医护人员都感染了

武汉的大多数医护人员,是在几乎毫无准备的情况下被卷入这场“战争”的。自封城前一日开始,分批设立的定点医院,成为武汉此次肺炎疫情当中的最前线,命令下达后,病人涌来,它们迅速从一家普通医院转为一家传染病医院,病房被填满,门诊承受着数倍于平日的冲击。

望着院门口越排越长的队伍和夜色之下黑压压的人群,做了十几年医生的刘平平,心底暗暗发紧。按照上级的要求,作为第一批定点医院的七院,只接收疑似和轻症患者,重症患者统一转诊到金银潭医院和武汉市肺科医院。不过,规定从一开始就失效了。刘平平和七院的其他医生都明白,门口的队伍里不少都是重症患者,“这些患者不收进来,只会让人群更加恐慌”。他们当机立断,不再等到第二天,当晚就开放门诊,并且优先接收重症患者。

这些二级医院在防治传染病上的物资和经验储备,显然不具备抵抗疫情冲击的条件。中南医院重症监护科的医生去一家定点二级医院援助时,发现他们ICU70%左右的医护人员都感染了。

2月7日,一家定点二级医院医生拍了一张照片。照片上,他在一个质量很差的防护服外面套了一层塑料袋——虽然防护服是一次性的,但物资不足,为了能够多次使用,他选择这样来保护这套防护服。一名医生说,在这场战役中,“政府也在积极行动,同时医院也在努力自救”。

设立定点医院的初衷原本是为了理顺发热患者的就诊流程,提高收治效率,但如今来看,决策者似乎仍然低估了患者的数量。政府后来设计了“7+7”结对方式,由七家三甲大型医院对口帮扶这七家定点医院,派驻医疗队输出技术和管理。这一举措是考虑到三甲综合医院需要承担其他疾病的救治,而且住院病人多,一旦新冠肺炎患者涌入,可能引起更大规模的交叉感染。

一家三甲医院的管理者说,这一设计当初是有合理性的,但疫情的走势很快让整个体系几近瘫痪。他们对口帮扶的定点医院是一家实力很弱的小医院,成为定点之后迅速将整个医院腾空,把非发热病人悉数转移到了对口的三甲医院,但第二天,当三甲医院试图把自己已接收到的发热病人转到这家定点医院时,发现那里早已被填满,发热病人只能留在了自家医院。所以,他们不得不将其他病区全部关闭,只保留了三个非发热病区,这样一来,也就事实上承担了定点医院的职能。

几乎所有医院的床位都被填满后,定点医院的住院病人转不出去,新增的患者又住不进来,整个医院成为了一个“堰塞湖”。

2月3日,连红会医院的副院长都被确诊了。武汉大学中南医院的一篇论文显示,该院从1月1日至1月28日收治的138名新冠肺炎确诊患者中,约41.3%的患者属于院内感染,其中40人(29%)为医护人员,17人(12.3%)为因其他原因住院的患者。

红会医院是一家二级医院,开设有将近500张床位,主要辐射周边社区,被列入第一批定点医院后,发热患者立刻填满了这家医院,门诊量几乎达到了平时的三倍。1月26日,大年初二,四川大学华西医院重症医学科副主任医师尹万红第一天到红会医院时,体会到的是一种难以形容的情感,“真的就是死扛,没有那么多物资,防护的意识也不到位,他们就是用身体在扛,不是在喊口号,是每天坚守岗位,就像战争电影里一样,一个人倒了,另一个人就上”。

尹万红在红会医院的两周里,常常看到有之前从未见过名字的医护人员来上班,一问才知道,对方是红会医院的,隔离刚刚结束。

1981年出生的尹万红,亲历过2008年汶川大地震,那时候他还是华西医院的一名年轻医生,地震发生后,他从内科被临时征调到ICU。他说,汶川大地震时,也有数倍于平时的重症患者被送入ICU,这些患者大多是创伤病人,但地震是一次性产生的大量重症患者,之后虽有余震发生,对人群的伤害却很小。然而,这次疫情一开始却让尹万红有种望不到尽头的感觉——感染者源源不断产生,而院内的重症患者救治又需要时间和耐心,更重要的是,医护人员面对的是一种具有高度传染性的病毒,稍有不慎,自己就会倒下,这是一种无时不在、难以消除的心理震慑。

有的医生脱下工作服,忍不住号啕大哭

“你知道不被需要是怎样一种滋味吗?”农历鼠年前几天,湖北省心理咨询师协会会长、武汉大学中南医院神经内科主任医师肖劲松,接到一个电话,来电者是一位医生,刚被确诊感染了新型冠状病毒肺炎。

当时,中南医院床位极度紧张,连被感染的医生都收不进,只能自我隔离在朋友提供的一间无人居住的房子里,空调和暖气都没有。

满腹委屈、无助、内疚……种种情绪涌上心头,该名医生拨通了肖劲松的电话,倾诉“不被需要的痛苦”。

疫情发生后,医护群体的心理创伤之深超乎肖劲松的想象。每天,他总能接到四五个医生打来的电话。有医生刚脱下工作服,巨大的压力让她再也忍不住,瞬间变身“小女生”坐在房间里号啕大哭。有不知如何宣泄情绪的医生,表面上看一切正常,却因长时间不能休息、无法轮换,出现急性“应激障碍”,严重失眠导致无法正常上班。

疫情防控和医疗系统压力倍增,供需矛盾一度增加。发热门诊排起了长队,一些医院的等候时间长达3至4小时。患者的情绪波动,让医生成了“撒气筒”。

大决战开始前后,发热门诊承受数倍于平日的冲击。在七院,发热门诊平时一天的总量也不过数百,可成为定点医院后,高峰时一天接诊可高达1500人次。因为没有病床,患者即使病情危重也无法收治入院,使得医患矛盾更加尖锐。在门诊,患者家属言语攻击、威胁医护人员的事情时有发生,在武汉市第四医院,曾有两名医生就被殴打受伤,防护服也被撕扯掉,严重暴露在了高危环境当中。

好在随着各地医疗团队和物资的驰援,武汉火神山医院、雷神山医院和多个方舱医院逐渐开放,情况开始好转,极大地缓解了武汉医护人员的压力。感染新冠肺炎的武汉医生,也得到了强有力的抢救。易凡和胡卫峰两位医生,就是从生死线上被抢救回的重症患者。

易凡、胡卫锋是武汉中心医院的医生,在疫情最严重的时候,不幸被感染。3月2日,两人先后转入北京中日友好医院的病房。刚转院时,两人的情况都不乐观,中国工程院院士王辰亲自参加会诊。

经过一段时间的治疗,3月30日,胡卫锋已经可以正常交流;4月3日,易凡已经可以自主下地站立。从新闻里的短视频可以看到,他们面色发黑,已经完全变了样……一名武汉一线医生解释:“当铁质进入身体以后是由肝脏进行代谢与储存的。但是如果肝脏已经受损,不能进行正常的工作,铁质就会流入血管,导致血液中的铁含量增多,这样的血液供应面部皮肤后,就容易造成脸色发黑。”

“下个阶段要走向治愈后的后遗症治疗了。”武汉大学人民医院一线医护说。幸存的武汉被感染医护人员,在未来还有很长一段路要走。

一位武汉医生的“劫后余生”

路明读书的时候,胆子属于特别大的,她敢一个人去解剖室,虽然有浓烈的刺激眼睛的福尔马林的味道,她经常是一个人就走进去了,早早地坐在里面,“不怕”。但是这场疫情让她觉得害怕。“每天都有人死,你说怕不怕?”

得知封城的消息时,路明正在家里看电视,那时她已休班,“不单单是医护人员,所有人的生活都打乱了”。路明原本的所有计划取消,大家族的年夜饭也不再吃了。“我们是搞医生的,跟别人还不一样”,路明家有两个医生,她的嫂子也是。

武钢总医院在成为定点医院前,路明没敢报名加入抗疫一线。“医生也是普通人。”路明后来回忆,武汉市本地医护人员有几千感染,“人是很脆弱的”。但是到了2月14日,武钢总医院被指定为新冠肺炎定点收治医院,18日,她就上了抗疫一线。她的想法是逐渐转变的:“这个病毒,大家都在认识过程中,有可能将来我们的基因都会发生改变,你能逃到哪里去呢?哪里也逃不掉。只能面对它。”

每次从污染区出来,路明心里都很害怕。回到半清洁区,路明都会叫护士用喷壶围着她,一圈圈地喷,“衣服就变成了这个鬼样子”。鞋底也要喷一遍,“自己老觉得不放心”。手也不停地洗,“都洗脱了皮”。

有一天上班,路明发现两只手烂了。她觉得可能是自己洗得有点过度了。特意几天没去洗它,“也就好了”,但是留了疤,有时候会自动裂口子。

“总想洗,总是不停地洗。”她说。

2月18日,因为得到传染病房(呼吸5病区)工作,怕影响家人,路明觉得自己需要住在外面。“很多家里有孩子的都没回去,早早地住到了外面。”而且,路明认识的所有本地医护人员几乎都在外面住酒店,没回过家。

天天吃盒饭、吃方便面,“也不想吃了”。“有时候也想,哎呀好想吃点肉啊。”“还不是想到餐馆去好好吃一顿?但是不可能。”

她每天早晨7时半起床,驱车到医院,晚上回到志愿者提供的酒店或公寓,时间“不定”。

第一次穿上防护服进入病房查房时,她跟病人沟通,询问病史,认识到“跟病人沟通非常重要,这时候,他们需要心理疏导”。很多病人恐惧、焦虑。有一个病人,总是一个人在走廊走来走去。

很多患者对路明说,自己在这家医院,而家人在别的医院,家人都不在身边。碰到这样的病人,路明心里就特别难受。

疫情中,病人死了,家属不能看。“你只能看到一个一个袋子,一块一块裹尸布,运到火葬场一烧就完了。”路明看到在这次疫情期间,很多家属都麻木了,不像以前家人去世以后,会哭天抢地很长时间。

一个多月就这样过来了。有一天,同事姚新跟路明说,她前天跟一个从国外重疫区回来的医护人员拥抱了一下,“没控制住,哭了”。路明说她违反医疗原则。

姚新是武钢总医院参加一线的第一批医护人员,当时武钢总医院还不是新冠肺炎患者定点医院,她被调去了武汉第九医院。“真的是军事化行动,说集合当晚就集合,集合以后当晚就走。”

九医院是武汉青山区第一批新冠肺炎定点医院之一,姚新到了以后,发现第九医院所有的后勤人员,“食堂的、安保的、搞卫生的,全都跑了”。“所有人都跑了,给多少钱都找不到人。他们都觉得医院很可怕,不敢呆在医院。所以很多工作,比如保洁都需要医护人员自己做。医护人员开启了很多新的角色,当保洁,当陪护,还得安抚患者。”

食堂的后勤人员跑了,医护人员没有吃的,怎么办?很多人每天就喝牛奶、吃面包、喝牛奶、吃面包。

疫情发展到后期,武钢总医院终于找到了一名保洁人员,“那是因为家里太困难了,才愿意出来的”。只有医护人员从家里往医院跑,在那里挺着。“医护人员都习惯了,已经就是这个状态了。你不干谁干啊?”

3月12日,新冠肺炎患者已从武钢總医院住院部17层感染科病房搬至医院内部另一处恢复,接下来医院做集中消杀工作,为恢复正常的医疗秩序做准备。武汉本地医护人员在等待正常医疗秩序前,“就地休整”。此前两天,路明特意给自己做了CT检查和核酸检测,“一点问题都没有”,她想趁这个时间回家,和家人在一起。比起1月就在一线的同事,路明说她并不是在一线时间最久的,即便如此,看到检查结果的那一刻,回想起疫情中经历的种种,什么感觉?

“劫后余生。”她说。

(责编/陈小婷 责校/兰嘉娜 来源/《新冠肺炎,医院的节点》,王珊/文,《三联生活周刊》2020年第7期;《定点医院堰塞湖》,张从志/文,《三联生活周刊》2020年第7期;《肺炎疫情亟需心理干预:“处理恐慌也是重大任务”》,马肃平/文,《南方周末》2020年1月27日;《一位武汉医生的“劫后余生”》,陈莉莉/文,《南风窗》2020年第7期等)