滨江软土地层逆作法深基坑变形及控制研究

谢 俊

(1.中铁第四勘察设计院集团有限公司 湖北武汉 430063;2.水下隧道技术国家地方联合工程研究中心 湖北武汉 430063)

1 引言

盾构法自问世以来,特别是随着现代盾构技术的发展,因其掘进速度快、施工高效安全、对周围环境影响小等特点在地下工程的开发中获得了越来越广泛的应用[1-3]。传统盾构法隧道中,两端需构筑始发及接收井以满足设备的始发及接收需要,始发及接收井通常采用明挖法施工,采用顺作或逆作的方式开挖。对环境控制严格的区域而言,逆作法具有变形小、环保效果好、适用性强等优点,越来越多地被采用,并在全国得到了推广[4-8],也随之被越来越多的工程技术人员关注,被学者们研究。

傅立新等[9]依托汕头海湾隧道工程,对始发井逆作及盾构始发两种工况进行有限元模拟分析,结合现场实测,对基坑土体变形和支护内力进行了研究。彭斌等[10]依托南京2号线苏卢站基坑,对圆砾层深基坑开挖过程采用数值模拟和现场实测开展研究,对盾构始发井段及标准段的地连墙变形进行了分析。李克先等[11]对某公路隧道盾构始发段深基坑围护墙(桩)的位移、内力、混凝土支撑轴力、地表沉降、水位等监测结果进行了分析研究。

本文依托某滨江软土隧道基坑工程,通过有限差分软件对逆作接收井基坑施工全过程进行了模拟,结合现场监测数据对基坑变形规律及变形控制进行了分析。

2 工程概况

2.1 基坑概况

某过江通道工程接收井位于苏通大桥西侧。场区地势平坦,场平标高3.5 m。接收井平面外包尺寸为25.9 m ×32.4 m,工作井底标高-25.75 m,围护结构采用钢筋混凝土地下连续墙,墙深48.0 m、厚1.2 m,为永久结构,如图1所示。

图1 基坑现场施工

2.2 工程及水文地质

接收井场址位于长

江三角洲近前缘地带,具河口段沉积物特点,地层从上到下依次为粉细砂、粉砂夹粉土、粉砂、粉质黏土混粉土、粉细砂等。本工程拟建站址区气候温暖湿润,降雨量充沛、地势平坦,有利于大气降水的入渗补给,且站址区濒临长江,地表水资源丰富。地下水水位主要受大气降水和地表水体的影响,并与长江水形成密切补给关系,呈季节性变化,地下水主要为潜水和承压水。

2.3 支护结构设计方案

接收井围护采用1.2 m厚C35地下连续墙,每幅连续墙内设两根直径50 mm,壁厚3 mm的注浆管,注浆管伸入连续墙墙底,混凝土浇筑4~6 d后压注水泥浆(水泥采用P.O42.5,浆液水灰比0.5~0.6,注浆压力 2 ~4 MPa),单管注浆2.5 m3,抗渗等级P12,连续墙与主体结构的侧墙采用共同受力的叠合墙形式,端头加固范围外包0.8 m厚C15素墙。接收井地连墙接缝采用φ800@500 mm三管旋喷桩止水,旋喷桩与地连墙咬合300 mm,深度比地连墙浅2 m。基坑平面纵向上设置两道对撑,同时各角部设置角撑,对撑结构下方设置竖向支承,采用4L180×16型钢格构柱。支撑采用钢筋混凝土结构,竖向共设五道,各道支撑均采用C40补偿收缩混凝土,与支撑相接的各道围檩(含冠梁)采用C40补偿收缩防水混凝土,第一~三道围檩抗渗等级P8,第四~五道围檩抗渗等级P10。

3 逆作法施工数值仿真

3.1 有限元模型及计算工况

采用有限差分软件模拟分析了某滨江软土地区深基坑逆作法开挖的全过程,研究了其变形规律及控制措施。根据国内外对深基坑工程的研究,基坑开挖引起的地表沉降范围一般不超过5倍基坑开挖深度,故数值仿真中构筑的三维模型尺寸为150 m×150 m ×60 m,具体如图2所示。因基坑开挖前已进行采取井点降水措施,故在模拟中未考虑地下水的影响。计算模型边界约束如下:地表自由,纵横向及底面均施加法向位移约束。地层物理力学性质指标见表1。

图2 整体计算模型侧视图

表1 地层物理力学性质指标

3.2 施工步骤

工况一:冠梁浇筑-负一层开挖-二道撑浇筑-侧墙浇筑;工况二:负二层开挖-三道撑浇筑-侧墙浇筑;工况三:负三层开挖-四道撑浇筑-侧墙浇筑;工况四:负四层开挖-五道撑浇筑-侧墙浇筑;工况五:负五层开挖-负五层底层浇筑-侧墙浇筑。

4 逆作法施工监测方案

4.1 监测内容及监测点布设

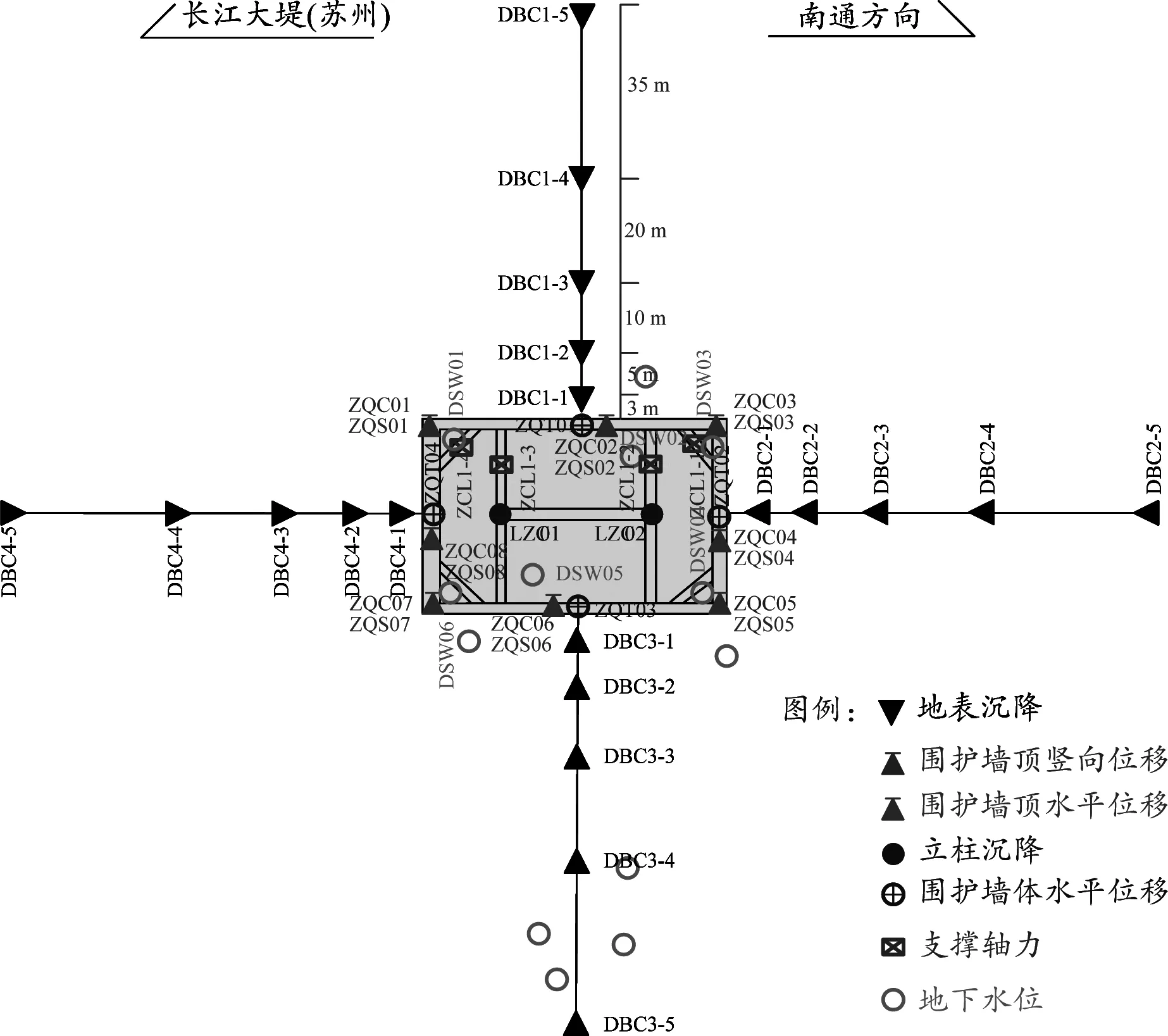

根据相关规范及设计要求,本工程监测内容分别为:地表沉降、围护结构墙顶沉降、立柱竖向位移、围护结构水平位移、砼支撑轴力、围护结构水平位移。监测点平面布置如图3所示。

图3 基坑监测项目及监测点平面布置示意

4.2 监测项目控制值

监测项目控制值如表2所示,正负值规定如下:围护墙顶沉降、立柱竖向位移、地下水位“-”为下降、“+”为上升;地表沉降“-”为上升、“+”为下降、围护墙体水平位移“-”为向基坑外、“+”为向基坑内;砼支撑轴力本次频率大于初始频率,钢筋计标定系数K值取“+”代表砼支撑受拉,K值取“-”,代表砼支撑受压。

表2 监测项目的控制值

5 数值及实测分析对比

5.1 地连墙变形对比

5.1.1 地连墙水平变形规律

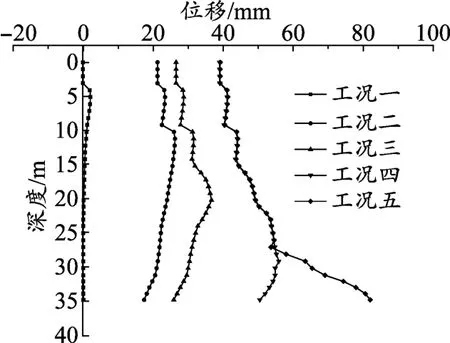

选取地连墙两处典型位置测点处的水平位移曲线进行分析,对应的测斜曲线如图4所示,各工况具体对应的施工操作详见3.2节所述。

由图4可以看出,对本工程而言基坑围护墙体最大水平位移出现在基坑底部,且表现为向坑内位移;随开挖深度的增加,离基坑顶部0~20 m的墙体水平位移逐渐由坑内发展到坑外,墙体水平位移最大值出现的位置逐渐上移,证明随着基坑开挖,围护墙及内部砼支撑结构体系在内部开挖卸载及外侧地层压力作用下产生了较为显著的变形。

墙体水平位移最大值δmax随开挖深度H的增加而增大,开挖至基底28.95 m时,水平位移最大值δmax为90.5 mm,超过设计控制值,但小于《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)中相对基坑深度控制值,对比文献[12]仅小于上海国际旅游度假区核心区管理中心工程(17.5 m深)的159.8 mm。

5.1.2 数值模拟与实测地连墙水平变形对比

由图5可知,数值计算结果与现场监测结果水平位移数值相差不大,但整体规律有一定差异。

图5 地连墙(ZQT01)水平变形曲线(计算值)

数值计算中围护墙整体向基坑内侧位移,实测数据显示,伴随基坑开挖深度的增加,开挖面位置墙体向基坑内侧位移,但开挖面以上围护墙向基坑外侧位移,与数值计算结果有显著差异,具体原因在后续研究中需进一步开展分析。

5.2 基坑外地表沉降变形对比

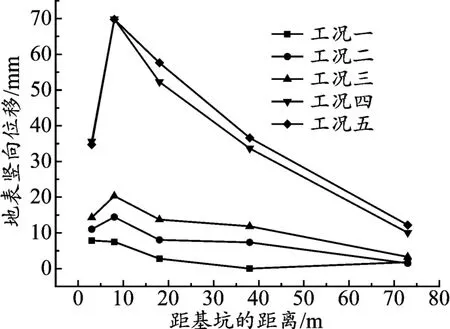

由基坑围护边由近及远(距基坑距离为3、8、18、38、73 m,测点编号 DB1-1 ~DB1-5)选取5 个地表沉降测点,对应各工况各测点的时程曲线及沉降曲线如图6、图7所示。

图6 基坑周围地表沉降时程曲线(实测值)

图7 基坑周围地表沉降曲线(实测值)

由图6得,初始地表最大沉降发生距离基坑边3 m的DB1-1测点,随着基坑持续开挖,最大沉降点向远离基坑侧发展,为距基坑边8 m的DB1-2测点,沉降值为69.8 mm。基坑开挖的影响范围较大,距基坑边38 m的DB1-4测点沉降值伴随基坑的开挖,沉降值显著增大;距坑边73 m(约2.5倍基坑开挖深度)的DB1-5测点受到开挖的影响较小。DB1~DB4监测点的变化趋势及最终沉降曲线形态类似,都是随开挖深度加深而逐步增大,在工况四结束后趋于稳定。

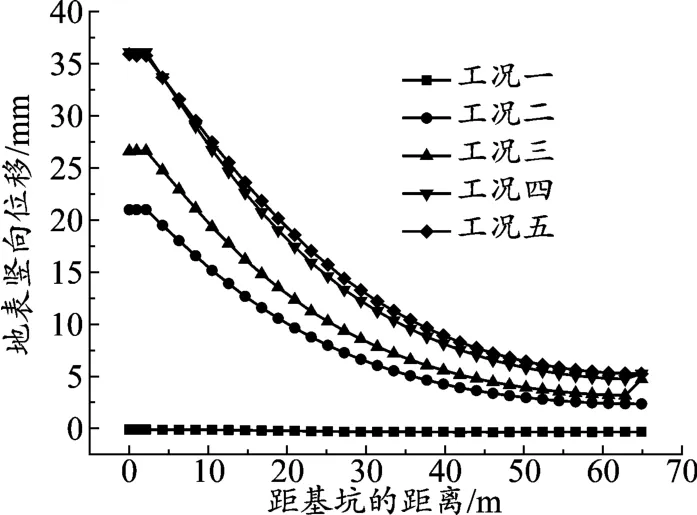

在数值模拟中,提取出五个工况下基坑周边的地表沉降位移,具体如图8所示。从图可以看出,除了临近基坑3 m的DB1-1测点外,测点离基坑越近,测点沉降值越大,离基坑距离越远,沉降影响程度越小。每一工况下,地表沉降变化曲线、变化趋势均相似,整体变化趋势类似于小的勺形。

图8 基坑周围地表沉降曲线时程图(计算值)

对DB1-1测点而言,距离围护墙3 m,一定程度上受到地连墙与土体的摩阻力影响,地表沉降受到一定约束,限制了沉降位移的发展,无论是数值计算还是实测数据均显著反映了这种趋势。

5.3 砼支撑受力的计算与监测结果对比

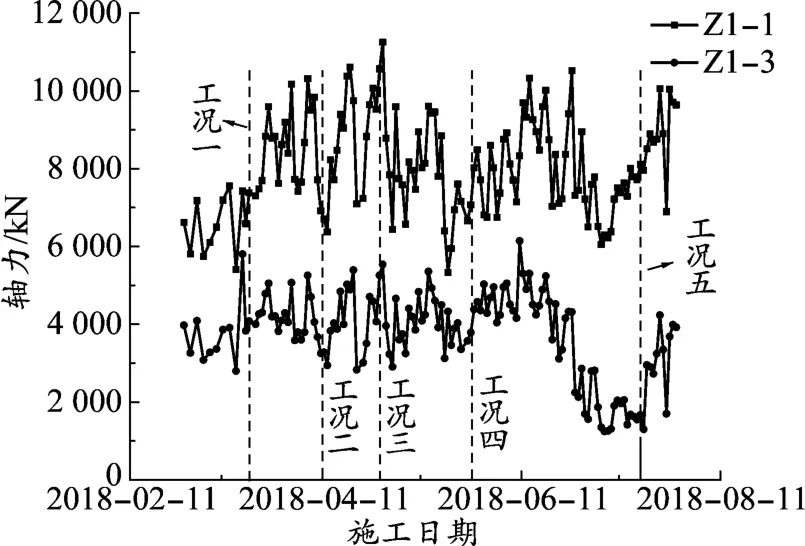

选取基坑第一道支撑Z1-1(6 m斜撑),Z1-3(20 m直撑)的实测与计算轴力进行对比。实测与计算轴力值分别见图9、图10。

图9 第一层砼支撑轴力时程曲线(实测值)

图10 第一层砼支撑轴力时程曲线(计算值)

由图9可知,第一道斜撑与第一道直撑的轴力变化趋势基本一致,斜撑所受到的轴力是直撑的约1.5倍。在工况二架设第二层支撑后,第一层砼支撑轴力基本稳定,变化不大。对比图9及图10可得,数值模拟与实测的轴力变化规律上基本一致。

6 结论

本文以某滨江软土地区深基坑工程为背景,采用数值模拟与现场监测相结合的方法研究了逆作法基坑的变形规律及变形控制,主要结论如下:

(1)逆作法基坑开挖过程中,地连墙最大水平位移、周围地表沉降、砼支撑轴力等的计算结果和监测结果的变化趋势一致,但又有所差异。

(2)基坑周边地表沉降,围护结构水平位移等数据均伴随基坑的开挖深度的增大而增大,同时围护结构水平变形逐步下移,2.5倍基坑深度以外的范围受基坑开挖的影响不大。

(3)围护结构水平位移与施工开挖的深度紧密关联,基坑开挖至某一深度时,围护墙已开挖面附近为界限,上、下部位移发展趋势不同,上部向基坑外侧,下部向基坑内侧;整体基坑向内位移最大值达90.5 mm,超过设计控制值,但小于《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)中的控制值,在位移值超限后应采取加大监测频率,加强现场巡视等措施加强实时反馈,以策安全。

(4)实际工程中土体力学特性的复杂、施工质量及时空效应等多种因素在数值模拟中无法完全予以考虑,使得计算及监测结果存在一定差异,如何使得计算结果更贴近于实际工程,以便更精确开展施工预测,是今后需进一步深入研究的问题。