清代萍乡煤炭资源的开发

在清代煤矿开发史上,乾隆五年的开放煤禁无疑是标志性事件。通过考察清代萍乡地区的煤矿开发可以发现:开放煤禁意味着煤矿开发权由中央下放到地方政府,由地方政府根据地方社会具体情形,决定煤矿的封禁或开采。就地方社会而言,意味着乡族组织得以借助地方政府的权威,巩固煤炭资源的占有和分享煤炭开发的利益。同时在煤炭开采、运输和销售各个环节,乡族组织、地方政府和外来商人等势力渗透其中,构成了完整的煤炭资源开发网络,成为近代煤矿创建不得不面对的现实问题。

煤炭是世界上储量最丰富、分布最广泛的化石能源,是当今全球第二大能源品种。[1](P1)中国有着悠久的煤炭开发历史,其中明清时期是传统煤炭业的鼎盛时期。[2](P129)萍乡号称“江南煤都”,是晚清十大厂矿之一的安源煤矿所在地,同时也是安源工人运动的爆发地,在近代企业史和革命史上具有重要地位。20世纪80年代以来对于明清煤矿业已有诸多研究成果,为后续煤矿业研究奠定坚实基础,对传统时期萍乡地区煤炭资源开发的研究,不仅有利于进一步充实传统煤矿业整体研究,而且对于从长时段理解矿政对煤矿开发的影响,煤矿开发与地方社会的互动关系,地方政府在矿业开发中的角色,以及煤炭采运与市场关系等问题,具有重要价值。为此,笔者拟通过对方志、文集、碑刻和族谱等民间文献的解读,回归地方社会具体历史脉络,考察煤炭资源开发和利用的历史,探讨其内在运作机制,揭示萍乡煤矿崛起的内在动因。

一、矿政与民营煤矿业

萍乡地处江西西部湘赣界邻地区,东连宜春、安福,南临莲花和湖南攸县,西接湖南醴陵,北与宜春和湖南浏阳相毗。[3](P1)面积2764.93平方公里,境内丘陵、山地和平原各占土地面积的66.4%、27.3%和6.3%。[4](P97)据康熙《萍乡县志》载:“袁山多田少,而萍之瘠尤甚。”[5](卷三《赋税》,P3)就耕作条件而言,“山居十之七,田居十之三,此三分之内又大半高者在坡,低者在坑,而平原沃壤十无三四”[6](卷十一《田赋》,P32),农业生产靠天吃饭,产量多寡全在开垦之勤,故有“生于地者,几劳树艺”[7](卷九《物产》,P6)之说。因此,总体而言传统时期萍乡地区的农业生产条件并不优越。另一方面,萍乡境内“环县治皆山也,蕴藏质为全省冠……其间以安源之煤、上朱岭、仙居山之铁、白竺之铅最著”[8](卷首,《例言》)。其中,煤炭资源储量大,含煤地层占41%,矿种齐全,既有工业用的烟煤,又有人们生活所需的无烟煤。[9](P32)丰富的矿产资源,使得开矿成为农业之外的重要生计方式。然而,煤炭资源的开发和利用势必受矿业政策的影响。

清王朝平定三藩之后,鉴于前明矿税之弊,矿业政策总体保守。[10](P387)康熙时期,萍乡地区并无大规模煤炭开采的记录。至雍正时,矿业政策出现部分松动。萍乡境内荷尧乡绅邓宗生在金鱼石开发“洪字号”煤井,下埠茶山里一带也出现乡绅圈山开采,并有了土炉炼焦。[9](P47)至乾隆时期,随着社会经济的发展,清政府开始允许并鼓励开矿。[11](P329)乾隆五年(1740)规定:“凡产煤之处,无关城池龙脉,及古昔帝王、圣贤陵墓,并无碍堤岸通衢处所,悉听民间自行开采,以供炊爨。”[12](P9)根据清政府矿业政策的精神,采煤有两大前提,其一不得有碍陵寝、河岸、道路等基本设施;其二优先开采日用煤。但江西巡抚岳濬上奏,“江右依山负水,为东南山林木材之区,地产柴薪足供炊爨。是以各属境内间有产煤,而民间开采止备炉火造作之用,并不藉以供炊”,全省13府中,采煤之处有10府25县,袁州府属宜春、分宜、萍乡、万载4县均有开采,然而,得到政府许可的只有万溪村、茶园、荐外乡等3处煤矿。[12](P470)说明当时江西地方政府以境内柴薪丰富为由,规避了民间采煤的主张,同时又以工业用煤的开采不受政策保护为由,限制煤矿开采的规模,执行相对保守的矿业政策。然而,乾隆初年解除煤禁的意义,在于中央层面不再有全国性的煤炭禁采政策,禁矿的主导权和开矿的自主权,下放给地方政府。由于地方政府对煤的管制松弛,税课亦轻,民营煤炭业仍得到迅速发展。[13](P536)

从宏观层面而言,民间采煤业迅速发展,是清政府推行民办煤业的必然结果。从微观层面来说,乾隆朝以后煤矿的大规模开发,与人口压力带来的农业生产瓶颈有密切关系,根据《萍乡十乡图众户籍册》所载:

我萍自乾隆元年后,外省客民见其田美赋轻,山土广厚,纷至沓来,四路谋买,积渐至今。田山为客民所有者十之六七,且批耕顶替开挖无余,人满土满可不虞哉。[14](《禁户利弊九条》,P12)萍乡县登记人口康熙十一年(1672)仅有43265人,而至乾隆四十一年却增至135464人,增加近10万。[15](卷五《户口》,P5)加之山多田少的地理环境,使得农民的生活水平下降,诚如邑人杨际熙所言:“农夫八口之家,耕不过二、三人,田不过十数亩,收不过数十石。”[15](卷十二《社仓引》,P106b)依照清代土地生产力的标准,只够维持基本生活。[16](P687-688)“人满土满”的社会现实与解除煤禁政策的同时出现,使煤矿业成为缓解剩余人口就业压力的重要途径,也促进了山场的开发。万历十三年(1585)萍乡县内山场登记面积原额为7001顷7亩7分①,每亩科钞829文6分4厘9毫[5](卷三《赋税》,P3)。顺治、康熙时期山场荒弃近半,至雍正六年(1728)清丈,大致恢复原额。[15](卷四《田粮》,P16)地方政府只关注山税的完纳,但就地方社会而言,对山场的控制即对资源的控制。乡族组织在其控制的山场内各守边界,主导着煤炭开采活动。②至乾隆末期,萍乡境内土窿小井遍布。安源、紫家冲、王家源、双凤冲、高坑、天子山一带成为主要产煤区,城北大平山、鸡冠山、金山、桐木,城西金鱼石、胡家坊、马岭山等地均有零星小井。[9](P47)然而,不可忽视的问题是随着民营煤矿业的发展,挖煤也引发了许多地方冲突,既有乡族组织内部的纠纷,也有外来游民盗采风波。通常此类矛盾不大时,可以通过民间协商予以解决,但是在特定情形下,由地方政府出面协调。

二、煤矿开发中的地方政府与乡族势力

在各守边界的煤炭开采活动中,煤炭开采的边界和秩序通常是协商确立的,并因之形成约定俗成的规约。但是游民的盗采行为,不受民间俗规的约束和管制,挑战了既有的矿业开发秩序,不得不由地方政府出面制止。以乾隆五十八年上栗县觉华寺“奉示严禁碑”碑刻记载为例:

为严禁地棍滋扰以安僧业事,照得萍乡县僧□□□住持,该县□□后山□□生煤炭。本年三月间,有萍、浏两县民陈仕章、吴增锦等,□生□□□□□山开挖煤井,经该僧俊照先后具控县、府□、控巡宪批饬查究。本□□□仕章潜逃回籍,当将吴增锦等分别枷杖饬拘。陈仕章获日另行究结,具详在案。

查该处界连楚省,见有无籍游民见寺山产煤,复蹈前辙,亦未可定。除檄饬该县将所开煤井封禁外,合行出示严禁,为此示仰该寺僧等知悉。嗣后如有地棍、游匪□□挖煤,赴该寺后山聚众滋扰,许该僧等指名禀报地方官,立拿尽法,其各凛遵,毋违特示。

右仰遵通知。

乾隆五十八年十一月初一日示[17]

觉华寺后山煤炭被游民盗采,引发寺中僧人控告,不仅游民被拘受惩,地方政府还特下通知严禁,广为告示。碑文显示,盗采行为往往由乡族组织先行发现,再呈请地方政府处理。地方政府为了息事宁人,往往只能采取封禁的手段。韦庆远曾将乾隆朝的矿业政策总结为“开中有禁”。[18](P22)通过上述碑文,不难发现所谓的“禁”,往往是以地方政府为主体执行的特定区域局部性封禁,同时也是乡族组织意志的体现。

对于乡族组织而言,煤矿开采的秩序和开矿的边界,往往通过协商立约的形式予以规范,并被地方政府默许和保护,试举嘉庆二十三年(1818)的合约为例:

立合约人易秀等、邹俊德裔等,缘有龙山岭山场一所,乾隆十九年因葬坟讦控,县宪沐勘复讯,将山图硃笔钩清界限。除硃钩二支坟山,邹、周二姓管理外,余山谕令立合约。东至易人蓄禁松竹处所,西至龙山庙社,上至山顶,下至田墈界内,山土俱归邹、易二姓公管,周人毋得争占。迄今六十余年,各省挂扫无异。今六月内,邹俊德裔因该山西面易姓开挖,邹姓批与杨万盛挖煤,以致易、杨争挖,互相斗殴,激禀验究。沐司主张讯明斗殴情由,取具各结附卷。所有坟山外,其余山土照依摹绘老图间于东西中间骑龙直下,硃笔直定论。令保邻邀集亲友登山,眼同开清壕界,编立合约。壕左东面山场,属于邹姓管业,上至山顶,下至田墈,左至周姓虎形落脉,前县宪沈硃笔钩顶老图为界,右至新开壕沟为界。右西面山场尽属易姓管业。嗣后邹姓管左,易姓管右,各管各业,永杜争竞。如有违断恃强别生枝节,任凭执约鸣官究治。立此合约二纸,各执一纸,永远存照。所有老图东至松竹处所,亦归易姓管业,并据。

凭保正:张继芳、邹礼

凭山邻:陈台瑞、周彩云、周春桂

凭亲友:林恩永、敖英周

清嘉庆二十三年七月 日,立合约人 易秀、易廷良、易宏猷、易莹观、易红元[19](卷六《合约》,P4-6)

上述合约的形成,是乡族组织与地方政府共同协商的结果。地方政府对乡族组织的开采边界予以确认,对开采区域进行规范,并未强制封闭煤井。表明一方面地方政府并不干涉地方社会正常的矿业秩序;另一方面,乡族势力在煤炭开采上有很大自主权[20](P82),并借助地方政府的权威,将煤矿开采秩序予以规范化和合法化。可以说,煤矿的开采或封禁,都受到乡族势力的影响。乡族组织在有利可图的情况下,可以开放采矿。同样,也能出于维护本族利益的考虑,制定严厉的条规,禁止矿产资源的开发与利用,以《文氏三修族谱》为例:

祭产不准盗卖,律有明条,倘有不肖子孙私行盗卖者,禀官照例究治,追产还祠,其人一支子孙出族。如或私批、私典或盗卖坟地,盗葬禁山,砍伐坟树,或开井、挖煤、烧灰,有伤田墓均干例禁。除禀官分别追赎、押还惩办外,将其人出族,具呈存案,永不准来祠与祭与饮。[21](卷三《达公祠田》,P9)

乡族组织借助地方政府的庇护,以开除出族的严厉惩罚,约束族人的开矿行为,获得矿产资源的占有和支配权。当然,在开矿问题上,地方政府与乡族组织的利益并非完全一致。当地方政府侵害地方矿业利益时,也会引起乡族组织的不满,只是不采取直接的冲突对抗,而是通过方志纂修,隐讳地表明态度。如道光二十八年(1848)时任萍乡知县的刘清华,在任内遇到地方士绅举报矿徒勘矿毁坏庐墓行为,刘氏禀请上宪制止。据记载:

刘清华,字仲实,由增生中式副榜,以教习知县分发江西,到省署萍乡县事。时有称萍邑山地可开矿者,诣矿山勘验庐舍、坟墓殆徧,绅民吁恳,遂谒上宪历陈情形,事获中止。湖南、北饥民数千,纠同挖煤匪徒抢劫村镇,立将倡首者惩治,资送饥民就食他方,绅民德之。[22](卷八《人物志上》,P582-583)

刘清华为畿辅先哲之一,在靖安任内因大破土寇,当地百姓为他建生祠。[23](P1224)无论是功业和声望,刘氏很有可能位列名宦。但这位“绅民德之”的萍乡知县,最终没有在地方志留下记载,很可能与干预矿业开发有关。矿禁的解除,强化了地方官在矿政方面的仲裁角色,能否充分考虑地方社会开矿的内在需求,成为绅民评价地方官声望的重要标准。在地方社会,煤矿的开发,深受地方政府与乡族组织之间互动的影响。

三、煤炭的采运与市场

由于清政府鼓励日用煤的开采,工业用煤开发受到限制,规模难以扩大,不足部分仍需收购日用煤,因此势必需要进行跨境贩运。如清代萍乡湘东地区冶铁业冶炼所需的枯块,不足的就要到安源购买。[24](P151)而且日用煤燃烧效率低,不能直接用于工业生产,必须进行加工,由此催生了炼焦业的发展。萍乡焦炭的盛名,正是始于此背景。根据徐润的调查:

萍乡土人云:此煤采自国初,由来已久。然当时挖取,不过自供炉炊。后有黠者,始将煤烧块,名曰:枯块,运售于长湘间,供熔铸之用,由是逐渐开广,业此者众。[25](P138)

枯块即土法炼制的焦炭,其原料来自供应炉炊的民用煤。萍乡土焦外销湖广,大致是乾嘉年间。据嘉庆《萍乡县志》记载:“煤有三种,石煤、烧煤、烟煤。至烧为煤名枯块,连舟叠载,远及湖楚。”[7](卷九《物产》,P19)萍乡境内运煤水道,主要是萍水、袁水和栗水,袁水东注赣江,萍水、栗水西注湘江[9](P102-103),能够“远及湖楚”的只有萍水和栗水,尤以萍水为最。但是,煤炭的外运受矿业政策和通航条件影响,民用煤要优先开采,河道通航则要先尽水利灌溉,外运的规模受到很大的限制。

就煤炭开采方式而言,传统时期采用土法开采。萍乡本地称采煤为“挖炭”,称煤井为“炭棚”,煤井劳作叫做“进炭棚”。[26](P141)咸丰同治年间邑人梁炳魁在诗中对煤井的恶劣环境和采煤的艰辛有十分生动的描述:

金矿辉灼灼,钟石乳璀璨。触雾扦龙蛇,采者勿敢惮。更有石可燃,自昔呼作炭。煤人凿一穴,取之甚勇悍。恐防崖壁崩,支木作桢干。曲折路深黑,灯火乃能见。讶通鬼门关,疑近阎罗殿。阴窟多冷泉,水车数人转。挑运须更番,迭代急昏旦。陆续洞口处,蚊垤堆京观。肩夫变墨鸦,半襍乌衣燕。又似岛国奴,松烟汗流面。巴蜀有盐井,雪白连云栈。彼供万人食,此给千室爨。地真不爱宝,利用得所便。砺女钻与椎,莫惧地脉断。[27](卷七《煤井》,P16)

梁氏大力倡导煤炭开采,但在落后的生产条件下,煤炭开采的规模不可能有巨大提高和质的飞跃。理论上,采煤时间不受季节的限制,但排水问题是制约和困扰传统采煤业的直接因素。[28](P791-799)从经济理性出发,采煤的时间,通常会选在农历四月开始,所谓“巳建之月,山穴春水消,始伐煤”[15](卷一,P11)。四月地下水少,可以减少排水的人工投入,节约生产成本。通常煤窑中排水工占到开采人员的2/5,进入夏天雨季,小煤窑往往因水太大不得不停工,所谓“小井不过夏”[9](P70)。因此传统的煤炭开采,季节性时开时辍是常态,产量也不稳定。煤矿生产十分危险,一般本地人很少下井挖煤,雍正年间,湘东地区曾大批雇募吉安、吉水青壮年挖煤,当地有“吉水人挖炭,周、郭二姓莫管”[26](P143)之说。清中叶以来,湖南人开始大量来萍挖煤,前引上栗高山村觉华寺乾隆五十八年碑刻,就表明湖南人已经在萍乡地区频繁进行煤炭开发活动。

煤炭的外运,通常采用水运,所谓“连舟叠载”即煤炭的集中水运。通常是春季,这与萍水的通航条件有关。萍水向西通湘江进入湖广,通航时间通常从三月开始,九月以后,舟楫不能行。[15](卷一,P15b)理论上通航时间只有半年。但在煤炭需求的巨大刺激下,通航的时限也能突破。如1894年萍煤水运汉阳,通航时间从一月持续至九月,长达九个月,此应属传统水运通航时长的极限。[29](P295-296)当然就煤炭行业而言,九月以后虽不能通航,却可以集中采购煤炭。只是煤炭采购,不能不受民间用煤的影响。进入八、九月份后,村民雇工运煤,以备冬天之需。[30](卷二《吃饭鬼》,P18)故外运之煤往往采取“冬收”的策略,可以错开民间运煤的高峰,节约采购和雇工成本,待第二年开春通航时集中外运。由于是集中运输,运输量大且运期常与农忙重合,劳动力十分紧张,以至于矿工和妇女都参与煤炭挑运。《后街何氏族谱》记载:“短衣裁剪刚齐腰,尺布染蓝抱脑裹。男妇肩挑枯块来,相摩相谑不相左。”[9](P47)“尺布”即矿工的三用布,是矿工身份的标志。[31](P202)挑炭的妇女主要是闽粤移民。[15](卷十二《志文》,P146)

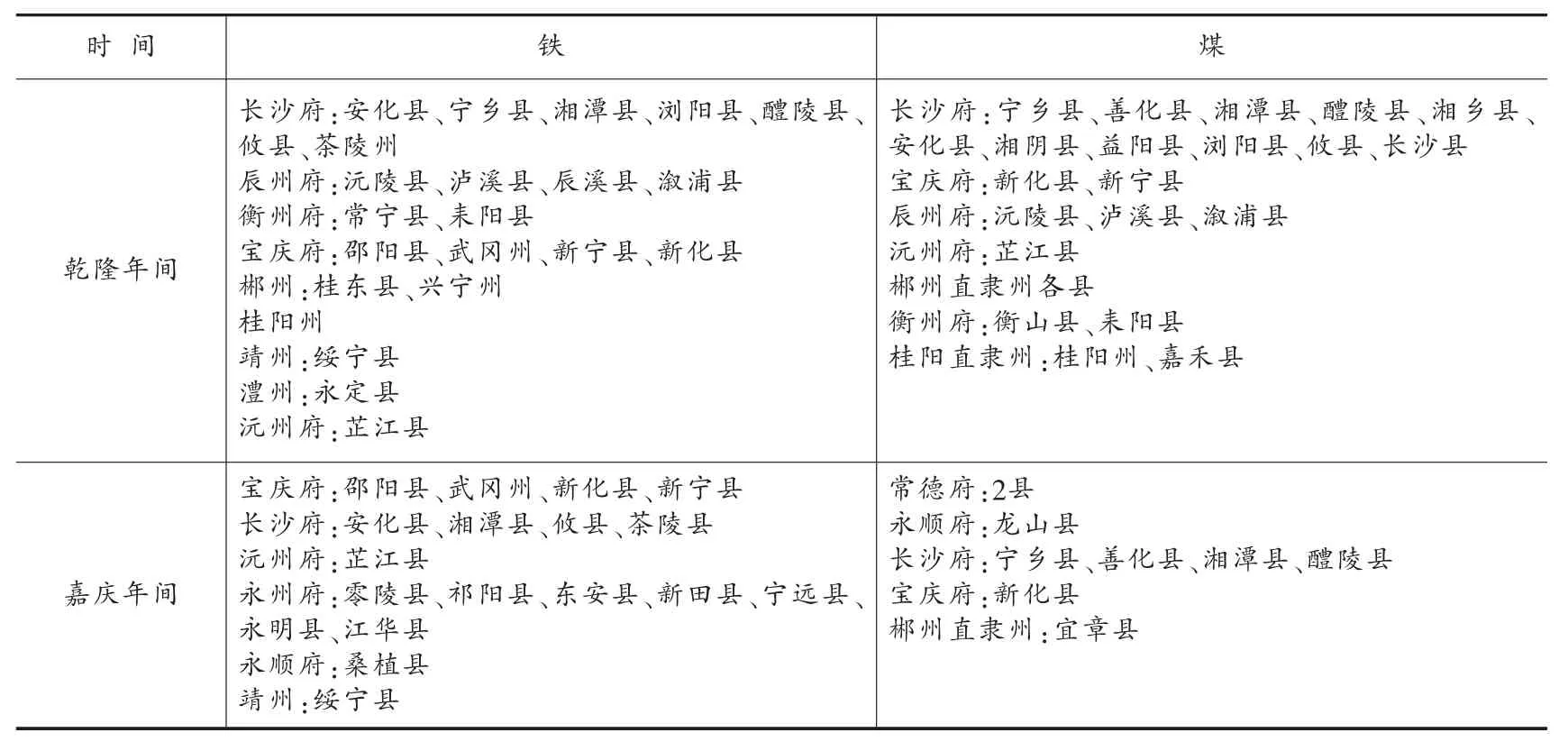

至于萍乡土焦运销两湖地区的记载,仅见于嘉庆版的地方志,其他版本的地方志几未提及。枯块主要产自安源,湖广地区对土焦的巨大需求,使得安源炼焦业十分发达。当地士绅何宫桂这样描述当时安源境内炼焦的盛况:“安源岭上搭棚所,曾有村户非似我。日午满山烧炭烟,夜深通垅照渔火。”[9](P47)“烧炭烟”即炼制土焦产生的炉烟。土焦的大量生产,当与湖南煤焦市场的开拓有关。而这又可能与嘉庆年间,湖南境内煤铁矿的大量封闭有关,根据林荣琴的研究,乾嘉年间湖南境内煤铁矿分布如表1所示。

通过表1可知,嘉庆年间,湖南各地煤、铁矿的封闭十分明显,这样明显的变动,显然不是因为资源的枯竭,乃是矿业政策调整的结果。以衡州府为例,其地煤、铁资源原本十分丰富。然而,到了嘉庆年间,衡州府的煤铁开采同时停闭。一方面,由于湖南境内煤炭供需的失衡,为萍煤外运提供了绝佳的机会;另一方面,萍乡本地的商业贸易,不出境内[15](卷二《风俗》,P97),给衡商介入萍乡境内煤炭贸易提供了空间。最直接的表现就是衡州烟酒流入萍乡,胥绳武在竹枝词中写道:“比半铜钱赴太街,街南小店正新开。不须细数零星货,贩得衡州烟酒来。”[15](卷十二《志文》,P146-147)衡州府以制售烟草闻名,是明清时期重要的烟草集散地,吸引了大批外地商人从事烟草贸易,他们往往把贩运来的烟草包装成“衡烟”,出售外地。[32](卷十一《货殖六》,P1281)此外衡州拥有悠久的酿酒历史,居民不但酿酒、喝酒也贩酒,据记载清代衡阳县“恃贩酿为食者殆万人”[32](卷十一《货殖四》,P1277)。如此大规模的烟酒生产、加工和贸易,成为传统时期衡州府经济的支柱产业。衡州烟酒凭借价廉物美的竞争优势,使萍乡本地商贩以“比半铜钱”即120文的本钱,即能购得。从事水运的衡商,很可能来自衡州府耒阳县,据康熙《耒阳县志》记载:“春耕夏耘秋敛,耒民本业,除此则驾舟与凿煤,或以农隙而为之,或以世守而为之。”[33](卷一《风俗》,P79)他们善于驾船与凿煤,当为湖广煤炭贸易的中坚力量。萍水很浅,不利通舟,能够通航的只有一种名为“倒划”的小船。据乾隆《长沙府志》记载:“长、善近邑独造船曰‘倒划’,虽小而坚致,轻便且可顺可逆,随地可泊也。”[34](卷十四《风俗志》,P7)长沙、善化所造灵活轻便的“倒划”,是衡商进入萍乡的主要交通工具。他们将烟酒贩卖至萍,返回的时候,又能将萍煤贩运至湖广各地。至晚清时期,衡商甚至垄断了武汉的煤炭贸易。据《申报》记载:

表1 乾嘉年间湖南煤、铁矿分布

鄂省武汉一带,无论店铺、居家,炊爨均以煤屑为主,或成团,或做饼,常日夜不熄,查其来路由湖南衡州客办来。[35]

衡商控制武汉的煤炭市场,是他们主导湖广煤炭贸易的缩影,也是清中叶以来湖广煤炭贸易格局的延续,萍煤则是这一贸易网络中的重要商品。这样的市场贸易格局下,当光绪十六年(1890)汉阳铁厂成立后,萍煤自然能够成为汉阳铁厂煤焦的主要来源。

四、结语

近代煤矿机器大生产,都是在原有煤矿基础上发展起来的,传统生产与现代化生产本是有内在联系的,不应割裂和区别看待,这就意味着对近代煤矿企业史的研究,有必要回到区域煤炭史的脉络,从长时段整体的视野来进行考察。通过对清代萍乡煤炭资源开发的研究,可以发现矿产资源的利用,同时受到生态环境、矿业政策和市场等多种因素的影响。

煤炭资源的丰富储藏是煤矿开发的基本条件,而矿业政策的开与禁,是煤矿开采能否实现的必要前提。只是矿业政策覆盖面的局部性,使区域性矿产开发一直存在。[36]乾嘉时期湖南地区的矿禁,为萍煤的外销提供了契机。意味着民营煤矿业的运作也并非全是市场导向,反而市场的存在是矿业政策地区差异性的结果。在煤炭资源的开采、运输和销售各领域,受到了来自地方社会各种势力的制约和支配,其中煤矿开发中地方政府和乡族组织占据了主导地位,而在运输和销售领域,外来商人的势力不容忽视。近代以来湖南因煤铁资源匮乏,工业化受到制约[37],而与之相反的是,晚清汉阳铁厂的开设,对高质量工业煤需求大增,成为萍煤崛起的契机,表明传统的煤炭运销网络依旧发挥着重要作用。而在地方社会,则加紧了土井的开挖和矿山的兼并,形成若干巨绅和大山主。[9](P47)只是当日益增长的煤焦需求,与落后的开采和运输方式之间的矛盾日益尖锐时,机械化开采与铁路的建设,也就成为不可避免的发展趋势,亦成为安源煤矿的建设与萍乡铁路修建的背景所在。

注释:

①康熙《萍乡县志》载,万历十三年(1585)全县山场登记面积是七十一顷七亩七分,但根据康熙《袁州府志》卷四《赋税》载:萍乡县“原额山地为七千一顷七亩,每亩科钞八百二十九文六分四厘九毫”。原额通常以万历年间登记额为基数,所以《萍乡县志》所载当为七千一顷七亩七分之误。

②此处的乡族组织是指传统中国农村社会所有实体性和非实体性的组织。参见傅衣凌《中国传统社会:多元的结构》(《中国社会经济史研究》1988年第3期)。