空间视域下流动老人生活质量及其影响因素研究

——基于成都市的调查

王卓 廖洪英

一、引言

随着城镇化和老龄化进程的推进,流动老人继农民工之后进入公众视野。国家卫健委发布的《中国流动人口发展报告2018》指出“老年流动人口规模快速增加”,60岁以上老年流动人口①为了行文方便,以下统称老年流动人口为流动老人。规模在2000年以后增长较快,从2000年的503万人增加至2015年的1304万人,年均增长6.6%[1]。较之劳动年龄流动人口,流动老人占比较低,且已走过了生命周期中接受教育、生育、就业等阶段,其流动很少会给流入地以及流出地的劳动力市场、婚姻市场等造成挤压,大多数流动老人处于社会边缘。显而易见的是,不同经济社会特征的流动老人需要不同的社会支持和公共服务。但是,从已有研究来看,对流动老人生活质量的分析并不能完全解释复杂的社会事实,空间转换背景下流动老人的生活质量变化及影响因素更是鲜有涉及。因此,本文尝试运用空间理论并结合马斯洛需求层次理论,以回应以下问题:第一,在空间转换过程中,流动老人的生活质量变好了还是变差了?第二,不同社会经济特征的流动老人在空间转换过程中生活质量变化有何差异?

二、文献回顾

1.国内外关于流动老人的研究成果丰富,但各有侧重

国外学界关注流动老人的社会福利,聚焦社会保障。有研究将流动老人分为“适居性老年移民”和“援助性老年移民”两类。“适居性老年移民”往往拥有健康的身体和优越的经济地位,其移居目的是为了追求更宜人的气候和休闲条件,经济和居住状况都较为独立自由。“援助性老年移民”因收入较低、丧偶或者身体残疾,在经济和居住状况上具有较高的依赖性,移居的主要目的是为了减轻生活负担[2]。有研究关注流动老年人在居住城市的工作机会与其健康和福利之间的联系,与那些落叶归根享受旧城市福利的“回流老年移民”[3]以及带着养老金到宜居城市养老的“适居性老年移民”[4]不同,另外一些流动到新城市的老年人不仅面临在旧城市的经济剥夺,还面临新城市对他们的就业剥夺[5]。国内学界关注流动老人心理健康、社会适应、社会融合、社会认同、社会参与以及社会支持等。有研究发现,流动老人的心理健康状况优于本地居民,流动老人的流动时间长短对其心理健康状况产生非线性影响,流动老人的心理健康水平在流动早期呈现下降趋势,但随着时间推移,流动老人的心理健康水平将逐渐好转。社会交往、是否与老伴一起流动、社会服务水平对其心理健康水平有重要影响[6];年龄、性别、户籍状况、婚姻状况和社会支持状况等因素对流动老人的主观健康状况有显著影响[7]。移居老人的社会适应水平较本地老人相对较低,移居老人的年龄越大、社会经济地位越高、居住年限越长则更适应社会。影响移居老人社会适应的关键因素在于其社会关系网络[8]。流动老人的社会支持主要来源于政府、社区和家庭,政府和社区的社会支持对流动老人的社会融合有显著影响,家庭提供的情感支持、社区提供的养老和医疗服务支持、政府提供的老年人福利和异地就医即时结算支持均显著促进流动老人的社会融合[9]。经济、文化、社会资本因素对流动老人的居留意愿有显著影响[10]。与户籍老人相比,流动老人因经济困难而具有较高的劳动参与率,但在社区参与方面略显“惰性”[11]。关于流动老人的人口特征,有研究发现北京的流动老年人呈现低年龄、高素质的个人特质,其子女多具有较强的经济实力[12];上海的流动老人以低龄、女性老年人口为主,其子女家庭经济状况大多较好[13];深圳市的移居老年人以低龄、女性老年人为主[14]。处于流动期的流动老人在家庭角色、代际关系、日常生活、社会交往和社会地位等方面面临多余人、边缘人、异乡人、陌生人以及小人物等多重角色困境[15]。在流动原因方面,《中国流动人口发展报告2016》显示,老人流动的三大原因主要是照顾晚辈(43%)、养老(25%)以及就业(23%)。根据户籍和隔代抚养情况,流动老人有“双漂型”“保姆型”“受养型”和“民工型”四类[16]。《中国流动人口发展报告2018》显示,流动老人主要由四类人群构成,即劳动迁移者、失能迁移者、健康退休迁移者和家庭供养迁移者[1]。此外,流动老人的流向主要有:城—城流动和乡—城流动两种。然而,遗憾的是现有文献较少关注流动老人的生活质量。

2.国内外关于生活质量的研究也有较为丰富的成果,且涉及多学科

将生活质量概念纳入理论研究框架的是美国经济学家罗斯托,他认为“标志着一个国家的经济成长迈入最后一个阶段的节点是人们对于生活质量的追求”[17],随后经济学、医学、地理学、心理学、社会学、人口学等陆续展开对生活质量的研究。本文重点回顾经济学和社会学对生活质量的研究成果。20世纪30年代,国外经济学领域最先展开生活质量的研究,认为一个国家的物质生活水平越高、经济增长越快,公民的生活质量就越高。1975年,在大卫·莫里斯的指导下,美国海外发展委员会提出了“物质生活质量指数”(PQLI指数),该指标由婴儿死亡率、平均寿命和15岁以上人口识字率三项指数构成,主要用于从宏观层面客观测量生活质量。相关研究发现:城市生活质量、休闲和娱乐机会成为吸引劳动人口迁入的重要因素,生活质量高的城市地区对迁移人口更具吸引力(Graves,2010[18];Massey et al,1987[19];Glaeser、Tobio,2008[20]);中国城市生活质量研究课题组结合主客观指标体系对中国30个城市的生活质量指数进行分析,发现不仅我国经济的高速增长趋势与居民生活质量的提高存在反差,而且居民的实际生活质量与其主观感受也存在反差[21]。自从William F.Ogburn和Howard W.Odom在20世纪60至70年代掀起社会指标运动高潮以后,许多社会学家开始尝试设计一套全面衡量人们生活质量的指标体系[22],其中以世界卫生组织构建的生活质量指标体系(WHOQOL)、欧洲生活质量量表的指标体系(EuroQOL)以及林南的分层式指标体系最具代表性。

从国外研究来看,Vicki关注到了社会支持与生活质量的关系,发现社会支持与生活质量呈现一种线性关系,当人们面临高压时,社会支持作为一种压力缓冲器,通过从周围环境中吸取社会资源帮助人们对抗压力,从而提高其生活质量。人们拥有的社会支持越多,其生活质量也就越好[23]。Astrid分析了影响人们生活质量的相关因素,研究发现教育水平、婚姻状况、就业状况、健康状况是影响人们生活质量的重要因素[24]。从国内研究来看,多数研究从微观视角出发,通过建构主客观相结合的综合评价指标体系来评价个体层面的生活质量。已有研究发现:老年人在肌体、心理和自评三方面健康状况的改善会提高其自评生活质量水平[25]。城市空巢老人的生活质量低于非空巢老人[26]。家庭的不同生育决策会影响农村老人的生活质量,单纯注重子女数量的生育决策会削弱老人的生活质量,重视子女教育的择优培育决策能够有效提高老人的生活质量[27]。

3.国内外关于空间的研究方兴未艾

随着现代化进程的不断推进,后现代主义思潮如潮水般涌来,“空间性”在学术研究中的重要性也越来越突出。在马克思、齐美尔和芝加哥学派的空间思想之后,列斐伏尔、福柯、布迪厄、哈维、卡斯特等当代社会学家极大地推动了社会科学的“空间转向”。列斐伏尔认为,空间是社会的产物,具有物质性、社会性和精神性。福柯认为,权力与知识通过混合了物理维度与观念维度的社会空间发挥着控制和建构身体的作用。布迪厄认为,我们所处的社会大世界是由无数个相对独立的社会空间构成。总之,“当代的空间理论家们无一例外地主张社会空间不仅是一种物理的存在,它更是一种基于物理存在的社会性构成,无论这一构成被如何具体的解读,总之它不外乎是一种观念性的建构”[28]。基于社会学家们对空间多维性的认可,国内许多学者从功能论和本体论的角度对人们的生活空间进行了类型划分。例如,有的研究强调城市空间的社会、生态和经济属性[29],有的研究对城市空间进行了功能划分,将城市地理空间划分为物质、经济和社会三类空间[30],有的研究将人们的生活空间划分为物质生活空间、社会网络空间、制度空间、文化空间和公共空间[31]。物质生活空间是被流动老人实在感知到的空间维度,它不仅承载着流动老人的功能活动,更体现为流动老人面临的现实生活环境。社会网络空间是流动老人与其他个体发生社会互动并建立社会关系的空间维度,是类似于费孝通所描述的“差序格局”的空间[32],流动老人从社会网络空间中获得社会资本。制度空间是一种“被构想的空间”,是一种在任何社会形态或生产方式中占支配地位的空间维度[33],制度空间内流动的规则和资源制约着流动老人的日常生活。文化空间是一种包含各种非语言的象征和符号系统的抽象空间,不同的生活空间可能会生产或分化出不同的文化空间。公共空间是与私人空间相对的领域,正如洛夫兰所言,城市公共空间是“人人都能合法进入的城市区域”[34],是所有市民能不受限制地自由出入、使用和交流的场所和空间[35]。在很大程度上,公共空间与社会网络空间是相互重叠的,流动老人在公共空间中与其他人进行社会交往活动,最终目的在于满足其社会需要。

综上可见,学界已积累了丰富的流动老人研究成果,也有较为成熟的从宏微观、主客观去测量生活质量的方法,并出现了关注流动老人生活质量的研究,但鲜有从空间角度剖析流动老人的移居行为与生活质量关系的研究。老年人从流出地到流入地的地点变动并不是简单的从A地到B地的“迁居”活动,而是伴随着一系列的整体性的空间背景与要素的变动。一方面,在流出地,流动老人凭借其对原生活环境的熟悉程度与高度适应流出地的物质生活空间,通过其在原居住地多年的积累性活动(包括商品、货币、资本、技术、知识、信号、符号等)和非积累性活动(包括感知、习俗、道德等)形成的惯习和社会资本,在熟人社会的网络空间中取得主动权。流动老人可以凭借其原住民身份在流出地的制度空间中获得权益保障,在此基础上,流动老人还通过表现出与他人一致的、熟悉的生活范式而被当地的公共空间和文化空间接纳。另一方面,从流入地来说,老人流动到陌生空间,意味着老人远离了熟悉的生活环境,脱嵌于原有的社会网络空间,搁置了已有的社会资本,面对新居住地的空间背景,老人因其自身存在的行动惯习、外来者身份以及缺乏新社会资本,可能会遇见无法适应当地生活方式和生活环境、社会网络规模萎缩、被公共空间排斥、游离于新居住地的制度空间之外以及精神文化生活乏味等问题。这些将大大影响流动老人的生活质量。老人的移居行为必然会引起其社会空间的变化,因此探究这种空间变化对流动老人行为模式及生活质量的影响有非常重要的意义。

三、数据来源与变量定义

1.数据来源

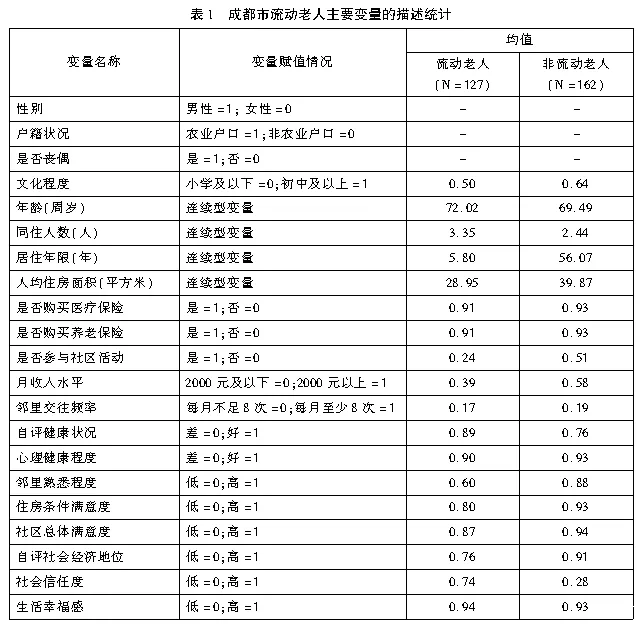

本研究以成都市X社区为抽样调查地,以流动老人为研究对象。本文界定流动老人为:在现居地居住6个月以上,且无迁移户籍到现居住地或在同一县(市)中从农村流动到城市的60岁以上的流动人口。通过立意抽样和滚雪球抽样,结合最大差异信息饱和法①本研究基于“最大差异的信息饱和法”理论展开调查。该理论认为调查的目标是追求获得相关主题的所有信息,追求研究主题的归纳程度,获得了足以反映主题的信息,当不再出现差异性的信息时,调查即结束。参见潘绥铭、姚星亮、黄盈盈《论定性调查的人数问题:是“代表性”还是“代表什么”的问题——“最大差异的信息饱和法”及其方法论意义》,《社会科学研究》2010年第4期。本研究在成都市X社区进行问卷调查后,第一次取样200份和第二次取样100份得到的结果无显著差异。故认为本研究取样具有推断总体的信度和效度。事实上流动到大城市的老人在类型化之后具有较强同质性,这种同质性使得“最大差异的信息饱和法”可以有效运用。,在成都市X社区14个辖区院落内发放问卷300份,回收有效问卷289份,其中流动老人问卷127份,非流动老人问卷162份。问卷有效回收率为96.3%。同时,通过深度访谈收集个案材料25份。受访流动老人的样本人口学等特征如下:女性占比57%,男性占比43%;平均年龄72岁,最小60岁,最大88岁,60-69岁占比40%,70-79岁占比43%,80岁及以上占比17%;小学文化程度及以下占比50%,初中及以上占比50%;有配偶的占比69%,丧偶的占比31%;中共党员占比24%,普通群众占比76%。农村户口的流动老人占比67%,城市户口的流动老人占比仅33%;受访者平均拥有2.8个子女;平均同住人数为3.3人;流动进城后平均居住年限为5.8年。参见表1所示。

2.变量定义

本研究因变量为流动老人的生活质量,控制变量为社会空间,自变量为基本人口学特征。对于生活质量的测量并非单一维度,本文将主观和客观结合,精细化分析测量不同需要层次和不同社会空间下流动老人的生活质量。

美国心理学家马斯洛于1943年在《人类动机的理论》一书中首次阐明其需求层次理论,认为人的需要可以分别对应为金字塔状的五个层次,即生理、安全、社交、尊重和自我实现。毫无疑问,流动老人在空间转换过程中,同样面临五种需要满足的问题,具有不同社会经济特征的流动老人,驱动并激励其个体行为的主要因素不同。例如,经济条件较差相对于经济条件较好的流动老人来说,激励其所有行为的主要动机可能来自于设法满足其基本生存条件的生理需要或者安全需要;而社会资本较高的流动老人相对于社会资本较低的流动老人来说,驱动其行为的主要动机则可能主要来自于设法实现尊重需要或自我实现需要的满足。总之,无论流动老人的社会经济特征如何,他们都需要追求生理、安全、社交、尊重和自我实现需要的满足。

本研究采纳社会空间五分法。在物质生活空间,个体主要是通过住房、就业等外部条件来满足其生存需要。进一步可将住房、就业等指标操作化为人均住房面积和个人月收入两个客观指标,以及对住房条件的满意度和自评社会经济地位两个主观指标。制度空间是国家权力机构通过各种手段规制人们生活秩序的“被构想出的空间”,个体通过制度空间可以实现基本医疗保障和基本养老保障等安全需要的满足。进一步可将其操作化为是否享受基本医疗保障、是否享受基本养老保障两个客观指标和社会信任度、自评健康状况两个主观指标。社会网络空间是人们进行社会交往的“场所”,在该空间的所有行动都是为了追求社交需要的满足,个体可以通过参加闲暇活动、建立社会关系网、获得社会支持等手段来满足其社交需要。进一步可构建出由邻里交往频繁程度、闲暇活动类型两个客观指标以及邻里熟悉程度、心理健康状况两个主观指标组成的分指标体系。公共空间是人们可以自由进出或活动的领域,个体在公共空间可以通过社区参与感受到个人的成就或自我价值,也有机会赢得来自他人的认可和尊重。进一步可将客观指标操作化为是否参与社区组织的活动,将主观指标操作化为社区总体满意度。文化空间是一个城市的文化意象,也是人们精神气质的集合体,个体可以通过闲暇活动或社会交往活动保持积极向上的精神状态和昂扬的斗志,在日常生活中的空间实践往往会让其对生活于其中的文化和价值体系背景中的主客观生活状况形成一定的感知,对其生活的各方面进行评价和总结,从而形成一种对生活幸福的总体感觉。进一步对生活质量的测量还应形成一个总的主观幸福感指标。

个体在五个维度社会空间里的需要变化及其满足构成其生活质量的内涵,主要体现为住房、就业、医疗、养老、社会关系、闲暇活动、社区参与、自我体验等主客观生活的若干方面,如表2所示。其中,一级指标涉及社会空间、需要层次两个方面;二级指标涉及八个维度的生活状况;三级指标涉及客观生活质量和主观生活感受的具体内容。

四、空间转换对流动老人生活质量影响的实证分析

1.空间转换对流动老人生活质量影响的描述分析

(1)物质空间转换下流动老人的生活质量。流动老人人均住房面积为28.95平方米,其中最小值为8平方米,最大值为75平方米。69.3%的流动老人对现在的住房条件表示满意,30.7%的流动老人表示不满意。61%的流动老人的月收入水平在2000元以下。24%的流动老人表示自己的社会经济地位比同龄人低。

(2)制度空间转换下流动老人的生活质量。分析显示九成以上流动老人购买了基本养老保险和基本医疗保险。由此可见,国家对流动老人的医疗和养老问题进行兜底保障,在制度层面较好满足了老年人的养老安全需要。80%的流动老人认为自己身体健康,20%的认为自己身体差。74%的流动老人信任整个社会成员。

(3)社会网络空间转换下流动老人的生活质量。83%的流动老人每月与邻里进行社交娱乐活动低于8次,其中44%的流动老人每月与邻里进行社交娱乐活动的频率不到1次。流动老人的闲暇活动主要是看电视、散步聊天和参加体育锻炼,其中体育锻炼的形式主要是利用社区公共体育设施锻炼身体、跳广场舞等。40%的流动老人表示与街坊邻居互相不熟悉。90%的流动老人表示“在过去一个月之内未感到心情抑郁或沮丧”,心理健康状况较好,但是有2%的流动老人表示“在过去一个月之内总是感到心情抑郁或沮丧”,心理健康状况极差。

(4)公共空间转换下流动老人的生活质量。76%的流动老人表示从未参加过任何社区组织的活动。87%的流动老人表示对所居住社区总体满意,但是有13%的流动老人表示不满意。

(5)文化空间转换下流动老人的生活质量。86%的流动老人认为自己的生活幸福,但是有6%的流动老人认为自己的生活比较痛苦。

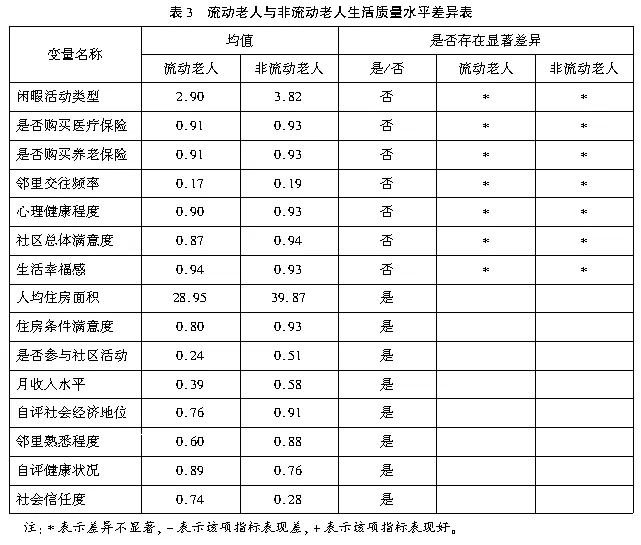

与非流动老人比较,空间变换后流动老人生活质量在人均住房面积、住房满意度、个人月收入、自评社会经济地位、自评健康状况、社会信任度、邻里熟悉、社区参与等八个指标上有显著差异,流动老人除在自评健康状况、对社会信任度两个方面显著高于非流动老人外,其余六个指标均显著低于非流动老人。参见表3。

2.空间转换对流动老人生活质量影响的实证分析

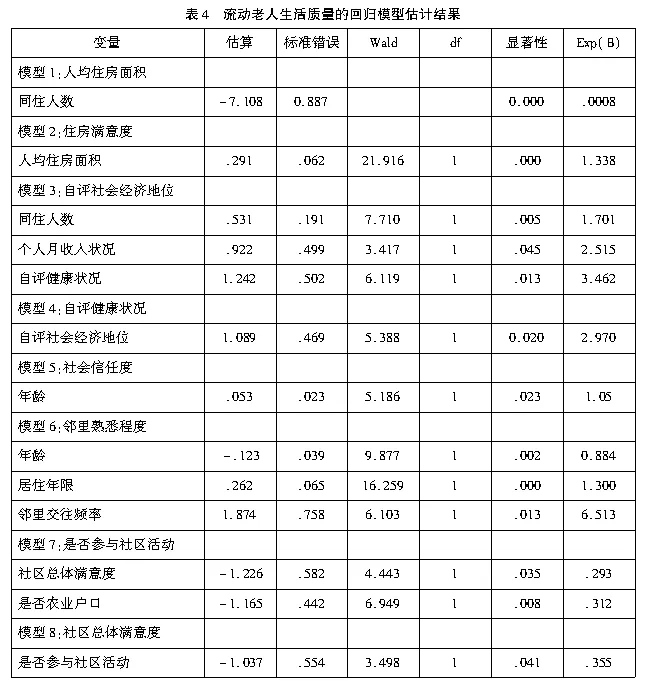

以具有显著差异的生活质量指标为因变量,以其他生活质量指标和人口特征变量为自变量进行回归分析,并提取具有显著性的变量,分析结果详见表4。

在物质空间视角下,流动老人的住房情况和个人经济状况上均显著低于非流动老人。回归模型1结果表明,影响流动老人人均住房面积的主要因素在于同住人数,同住人数越多则人均住房面积越小。在模型通过平行线检验且拟合良好的前提下,回归模型2结果表明,影响流动老人住房满意度的主要因素是人均住房面积。一般来说,老年人的人均住房面积越大,其住房满意度越高。回归模型3结果表明,影响流动老人自评社会经济地位的主要因素有同住人数、个人月收入状况和自评健康状况。即流动老人的同住人数越多、个人月收入越高、自评健康状况越好,其自评社会经济地位就越高。

在制度空间视角下,流动老年人在自评健康状况和社会信任度上显著优于非流动老人。回归模型4结果表明,影响流动老人自评健康状况的主要因素是自评社会经济地位,流动老人对个体社会经济地位的评价越积极,则其自评健康状况越好。回归模型5结果表明,影响流动老人社会信任度的因素主要是年龄,即年龄越大,则流动老人对社会成员的社会信任度越高。

在社会网络空间视角下,流动老人在邻里熟悉程度上显著低于非流动老人。回归模型6结果表明,年龄、居住年限和邻里交往频率是影响流动老人邻里熟悉程度的主要因素。即流动老人的年龄越大,其与街坊邻居之间越不熟悉。流动老人在本社区居住的时间越长,其与街坊邻居之间越熟悉。流动老人的邻里交往频率越高,则其邻里熟悉程度越高。

在公共空间视角下,流动老人的社区参与度显著低于非流动老人。回归模型7结果表明,影响流动老人社区参与度的主要因素有户口状况和社区总体满意度。即农村籍流动老人相比城市籍流动老人在社区参与上更消极;流动老人对社区的总体满意度越高,则其社区参与越消极,这可能是由于模型因果设计颠倒。在修正因果模型后,回归模型8结果表明,流动老人的社区参与对社区总体满意度产生消极影响,即流动老人的社区总体满意度在社区参与过程中逐渐下降。这说明成都市X社区在设计社区活动内容时,未切实考虑流动老人的客观需要,导致其社区参与体验较差,进而影响对社区的总体满意度。

五、空间转换对流动老人生活质量影响的个案扩展研究

1.物质生活空间转换对流动老人生存需要满足的影响

从流出地到流入地的物质生活空间的转换对流动老人最直接的影响体现在居住空间、出行和经济生活等三个方面。

(1)流动老人的居住空间变化。农村籍流动老人面临的主要居住空间变化是住房拥挤与上高楼的适应问题。住房问题并非单纯的住房类型或面积大小问题,它涉及人们对生活多方面基本需求的满足[36]。农村籍流动老人在农村一般拥有宅基地和自建房,人均住房使用面积较大。然而,因照顾孙辈、养老与就业等原因流入城市,加入新家庭,必然导致家庭人均住房面积的相对减小。“我老家在达州,2016年与老伴儿分离,进城帮儿子带小孩。虽然,在城里生活了2年,但还是想回老家。毕竟有老伴儿,住着也舒服,自在得很。在城里,上楼坐电梯会头晕,不习惯。而且,与孙子住一起,住房拥挤,还闹腾得很,感觉很累。”(农村籍流动老人LGS,女,65岁)另一方面,从农村到城市物质生活空间的变化,导致农村籍流动老人居住空间与社会空间的割裂。由于农村住房的物理空间存在开放性,物理空间与社会空间往往会发生重叠。因此,老年人的社会支持网络一般是由内而外自然而然地扩展。而老年人流动进城后,因私人空间与公共空间的严格区分,流动老人的家庭生活与社交生活也随之割裂。在缺乏社会参与情形之下,老年人的社会网络随之由外向内缩小。“老伴儿去世多年,刚进城不久,身体每况愈下。儿子孝顺,让过来养老,以后也不回去了。社区环境不错,老人家经常一起聊天。但与农村老家相比,还是略感束缚。在农村老家,可以到处串门,在路上遇到熟人还能聊上几句,扯哈把子。在城里,大家都喜欢待在家里,也没那么熟,很少互相串门。如果不去小区溜达的话,很难找到可以聊天的伴儿。”(农村籍流动老人FQ,男,71岁)

(2)流动老人的出行变化。人们需要从外部设施和服务中获取资源以满足日常生活需要,作为家庭日常生活中的重要角色,流动老人经常需要外出购物和娱乐,在此情况下,对农村籍流动老人来说,其出行状况必然受到空间转换的影响。从农村到城市的物质生活空间转换不仅提高了其在社区的步行指数,而且还在出行上降低了流动老人对交通工具的依赖性,从而大大增加其生活便利程度,提高其社区生活质量。“我在家负责做饭、做家务、送娃上学。每天早晨6点左右醒,起床会先到小区溜达两圈,再回家做饭。吃完早饭送娃上学,学校在小区附近,步行15分钟左右到。回来路上先到菜市场买菜买肉,生活十分便利,基本不怎么坐公交出远门。”(农村籍流动老人LYF,女,65岁)但与此同时,由于城市纵横交错的线路与复杂多样的出行方式也大大增加了流动老人的认知负担。总体上,农村籍流动老人在城市的交通出行次数和出行距离上远低于城市平均水平。调查显示,成都市X社区八成流动老人每月利用公共交通出行的次数不足1次,除了年龄和身体健康等客观因素以外,惯习也是一个重要影响因素。因此,农村籍流动老人基本都会避免长距离出行,选择在社区周围活动。“我基本不怎么坐车出行,主要是在社区周围买菜、散步。很少坐汽车,闻不惯车内的气味,会头晕想吐,遭罪得很,一般没事不会出门。”(农村籍流动老人ZCL,女,63岁)

(3)流动老人的经济生活。大部分老人在退出劳动力市场、失去就业收入以后,其经济支持主要来源于国家支持、子女支持以及自我储蓄。对于务工型流动老人(约占22.5%)而言,由于没有退休金,大部分只能依靠子女或自我劳动支持。虽仍具有一定的劳动能力,但从总体看来,流动老人在就业市场中基本上处于极端弱势地位。不仅工作周期长,工资收入及福利待遇都很低。“进城不到半年,过来养老。考虑在小区附近找份工作,问遍了周围的商铺,都没人愿意招聘我这个年龄段的。我有时在想,哪怕去当个洗碗工,好歹也有份收入。在乡下做惯了农活,进城还是有点儿不习惯。平时空闲时间太多,找份工作还能打发下时间,赚点额外收入。”(农村籍流动老人WY,女,63岁)除此之外,对于保姆型(约占43%)或养老型(约占25.4%)流动老人来说,从流出地到流入地的空间转换,使得他们在更加靠近子女、得到更多来自于子女经济支持的同时,也会失去在流出地的某些经济福利以及自我劳动收入,而主要依靠自我储蓄以及子女经济支持,削弱了其经济独立性。“进城快5年了,虽说买了新农保,但每个月才90多块,根本不够用。尽管有点儿存款,但都是养老钱。现在儿子每个月固定给钱用于日常花销,其他想买的东西也不好意思问儿子要。每天在小区里捡些瓶瓶罐罐,卖点儿钱还能存下来。”(农村籍流动老人LZY,女,70岁)

2.制度空间转换对流动老人安全需要满足的影响

在老人的流动过程中,安全需要主要表现为对医疗健康及养老保障的需要。就国家制度保障而言,目前全民参保计划的顺利推进,基本实现医疗和养老保险全覆盖,国家异地就医结算系统的开通与开放使全国流动老人异地就医再无后顾之忧,但由于各省制度空间以及城乡二元制度衔接不畅,社会保障制度并未实现全国统筹。在此情况下,仍有部分流动老人存在养老资格异地认证困难以及门诊药店异地就医无法直接结算等问题。“我没换新的社保卡,弄不来。每年办养老资格认证还是要回老家,就为了证明我还活着的,不去的话就不能正常领养老金。我今年也去医院住了一段时间,但是费用都还没报销,准备等我儿子有空了再回老家去报。”(农村籍流动老人DK,男,75岁)“我换了新社保卡,方便得很。养老医疗报销一张卡就搞定了。在社区就可以办理养老资格认证,不用回老家,直接人脸识别。住院医疗报销,医院可以直接办理,现在开通了异地就医即时结算,非常方便。”(城市籍流动老人XF,女,69岁)分析这两个同属异地流动老人的案例在异地就医费用报销上,流动老人XF异地就医报销方便,而流动老人DK不顺利。由此可见,部分流动老人由于原本生活在与全国社会保障制度在空间上脱嵌的地市范围内,导致其在异地的养老待遇资格认证或异地就医结算上遭遇空间转换带来的不便。

3.社会网络空间转换对流动老人社交需要满足的影响

由于流动老人离开原居住地熟悉的生活空间,脱嵌于充满熟人的社会网络空间,暂时搁置了依附于原居住地中差序格局的社会网络关系,所积累而来的社会资本也将在新居住地中失去效用,因此,流动老人在流入地的社会网络往往是内缩型的,只能倚仗血缘关系作为其行动逻辑,而把血缘关系之外的地缘、业缘和趣缘关系当做依附关系对待。社会网络内缩、社会交往频率下降、家庭外社会关系浅表化以及社会参与程度低,是流动老人社会能力的普遍写照。“我和老伴儿进城生活两年多,跟其他人还是不熟,平时见面就打个招呼而已,极少互相聊天,跟其他人也处不来。社区组织活动少,基本没参加过,多数时间待家里看电视、买菜做饭、做家务,很少出去。老家熟人多,大家一起打牌聊天,从不会感觉无聊,以后还是想回老家去生活。”(农村籍流动老人LZY,女,70岁)此外,就家庭内的血缘关系而言,流动老人加入新家庭往往处于较为被动的位置。老人在原居住地凭借横向夫妻关系或者纵向亲子关系在家庭决策中取得主动权,流入到新家庭以后,从“独立自主”到“寄人篱下”的地位变化使老人在新家庭中的决策权降低,但与子女团聚的喜悦以及对自己任务的明确(养老、照顾孙辈)又会冲淡老人对自己决策权降低这个事实的失落感。就家庭外的社会关系而言,流动老人进入陌生空间后,社会交往往往处于被动地位,也不会花费太多时间和精力费心扩展其社会网络。因此,其社会网络关系整体呈现出内向萎缩性特点。

4.公共和文化空间转换对流动老人自我实现需要满足的影响

公共空间与文化空间是无法割裂的。由于城市文化空间具有抽象性、区域性和公共性,它既是居民通过参与活动形成一致的、受到普遍认可的意象空间,也是弥漫于整个城市空间的集体意识,它必然需要以一定的物理空间作为载体,这种物理空间肯定是开放式的、所有人可以合法进入的公共空间,因此城市公共空间就变成了地方文化的展示舞台。在空间实践中,人们进行社会参与、政治表达以及创生各种社会关系,并自主调节自己的精神世界,以形成文化认同感。城市公共空间分属社区内空间和社区外空间。社区内公共空间指的是包括社区老年活动中心、社区街道、菜市场、社区公园、社区广场等在内的空间场所。对于流动老人而言,社区内空间是其进行社会交往和社会参与的重要场所。当其走出家门,首要踏入的公共领域就是社区内的公共空间。根据兴趣爱好直接或间接参与公共空间内的活动,以此获取生活的舒适感、愉悦感和幸福感。“我们小区楼栋密度较大,规划了游泳池,导致绿地面积和锻炼场地很小,我们一般不太愿意在小区活动。小区附近有个江滩公园,规划不错,可以经常去散步。此外,还有个公园在建设中,紧挨着小区,建好后去散步非常方便。总体来说,在小区的生活还是不错。”(农村籍流动老人QP,男,70岁)对于流动老人来说,直接或间接参与公共空间活动,能够逐步了解流入地的城市文化意象,并在多元化活动中感受城市文化魅力,获取较高的生活幸福感。但是,社区活动的缺乏,以及日常活动的随意性,流动老人的社会网络往往呈现内缩性并且质量保持在较低水平,最终导致流动老人在新的公共空间感到幸福的同时又体验到失落。

六、结论与建议

随着流动老人从流出地到流入地的空间转换,其生活质量在流动过程中受到程度不同的空间排异。相较非流动老人,流动老人的生活质量处于较低水平。客观上,流动老人在居住环境上面临空间挤压,在经济状况上面临代际依赖,在邻里关系上社会交往淡漠以及在社区参与上极度缺乏,生活质量水平相对较低。主观感受上,流动老人在自评社会经济地位、邻里熟悉程度以及住房满意度较之非流动老人更差,在社会信任度和自评健康状况上略好一些。年龄、同住人数、居住年限、是否农业户口等人口特征变量以及人均住房面积、个人月收入状况、自评健康状况、自评社会经济地位、社区总体满意度、邻里交往频率、社区参与情况等人口、社会经济因素均显著影响流动老人生活质量。

基于此,本文建议政府广泛利用多种就业形式和渠道促进老年人力资源的开发,加快完善统一的社会保障体系提升老年人异地养老体验,重视城市社区公共文化空间建设,组织开展多样化的社区活动,合理规划城市社区日常服务型公共设施等,以进一步保障并提高流动老人的生活质量。

(感谢四川大学中国西部边疆安全与发展协同创新中心郭真华博士在论文修订中给予的支持。)