一个“扣分科”的“战时”群像

孟盛 许然

“病 毒这么快就来了呀!”1月16日,当一名有发热症状的患者转院到成都市公共卫生临床医疗中心时,医务科负责人冯琛心里咯噔了一下。自这一病例在成都市公卫中心挂上“号”后,整个医务科的人神经都是紧绷的。

从这一刻开始,这个平时“被隐藏”在众多科室中的医务科开始了持续60多天的高速运转。运转中,人们才发现,医务科是关联着整个医院的神奇存在:质量、药剂、信息、医保、设备、质控、客服中心……把控着医院的有序运行,为医护人员保驾护航。

记者到成都市公卫中心医务科跟踪采访持续一周,对这个平时不太引人关注的部门进行了一番“解剖”。

警报拉响

在第一例患者到医院后,医务科就火速把院内专家组织起来,制定院内的诊断方案,启动应急队员展开救治。冯琛特地通知了自己科室与医院应急医疗队,让大家做好随时战斗的准备。在医务科与其他科室的配合下,院方做了一次针对呼吸道传染病的应急演练,紧接着出台了第一版新冠肺炎诊疗方案。

“做传染病的人嗅觉就应该是灵敏的。”成都市公卫中心院长刘德顺说。

在第一例患者收治后,病人数量开始逐步增加,原来的一个病区已不够用。解除隔离后的患者需要有专门治疗基础疾病的病区、治愈后前来复查的患者也需要有专门的病区,打电话的人着急,冯琛也着急,饭刚端在手里,吃了两口就去协调病区的事了。

好不容易把中医药科的人抽调到各科室支援,腾出一个病区,难题又来了。由于出院的病人要定期回来复查,医务科需要马上抽调人手,安排成立一个新的康复科。

“除了要考虑老中青的搭配外,各个可能涉及的专业都得配好,比如呼吸科、外科、感染科、内科的医生。”有着7年临床经验的医务科成员卢秋洁说得简洁明了。

不过听起来容易,做起来难。这得在对各科室情况了如指掌的基础上,再作出综合考虑。卢秋洁最先想到的就是抽调各科室的组长,再就是副高职称医生,这些还不能满足时,再抽调普通医生。

“留在后方的人压力也很大,比如四个人倒一班,要照看几十个病人。”卢秋洁说,一般科长要留下来维持科室正常运转,疫情期间,除儿科外,每个科室还有60多号病人。

卢秋洁在通知各科室抽调人手时,刚开始心里还有些忐忑,怕事情不好办。没想到听到的却是“别人都那么情愿,我们也要出份力”。

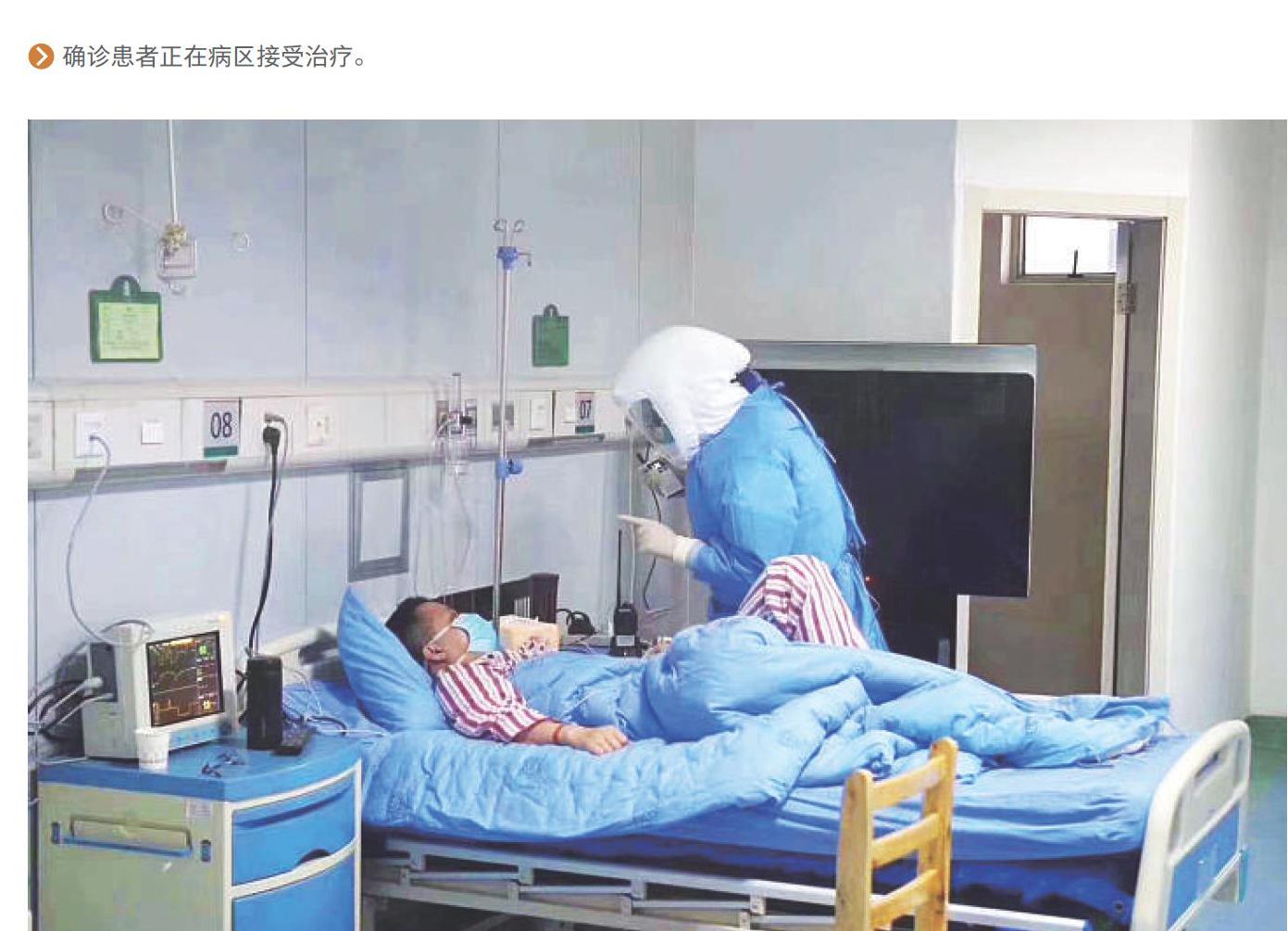

作为成都市三级甲等的传染病医院,成都市公卫中心一直肩负着30多种传染病的诊疗工作。此次疫情来袭,这里作为新冠肺炎定点收治医疗机构,更是成都近两千万人口的安全底线。“成都市70%以上的确诊患者都在这里接受治疗。”冯琛说,“相比综合医院,专科医院的常规工作的确少一些,但每当疫情来临时,承受的压力却是双重的。”

一天打300多个协调电话

这天上午9点左右,一阵清脆而急促的电话铃声突然响起。卢秋洁急忙拿起电话:“喂,我是……”

还没有来得及介绍,电话那头就连珠炮似地问起了有关新冠肺炎的防护知识。“你先不要慌,慢慢说。”电话这头,卢秋洁嘱咐对方要勤洗手、多通风,出门戴好口罩,有发热现象及时就医。

还没来得及喝口水,卢秋洁又接起了下一个电话。“你是哪个门诊的患者呢?肝病?结核?感染?肝病的电话你打错了。你打感染门诊的电话……”

像这样的咨询电话,医务科每天要接几十个。自从疫情暴发后,科室成员就自觉担负起了这类电话服务,这也相当于为职能科室的医务人员减轻了一些工作量。

卢秋洁一边做着记录一边解释说:“有想问政策的,有想问疫情的,都会打到我们这儿。”正是这样的电话,让医务科从幕后走向台前。

更为庞杂的一块工作,是院内信息的收集与上报,这部分工作也是与公众的相关性最强的。成都每日确诊人数、新增确诊人数、出院人数……疫情期间,成都人每日所接收到的疫情数据,皆出自这里。

“8点钟的数据好了没?”“9点钟的上报了吗?”“10点的还需要再补充。”……一听见冯琛的“连环夺命催”,紧盯着电脑屏幕表格的“90后”冯宪标又在一遍遍地仔细核对。

“数据要求精准,报送时间也卡得紧。”科室里的老大姐钟文说,疫情期间,省上、市上、区县……不同口子的资料,都由医务科来出。有些是要生命体征的,有些是要病人辅助检查内容、治疗方案,有些是要院方医疗资源信息,还有些是要住址、密切接触者的。

为了按时提供这些数据,科室6人常常一人负责一张表格的几个部分,像是流水线作业一般,反反复复进入病历系统找到病人病历和医嘱,将要用到的部分提取出来整合,从早上7点到凌晨,甚至一坐就是24小时,脖子一动也不动。

“系统里实在没有的数据,我们才会问医生要。一般都是在病历系统里静悄悄地看,尽量不去打扰一线医务人员的工作。”科室成员凌坤说。

此外,大家还有很多临时性的事务要处理,如紧急培训、改造病房、患者救治、专家会诊、病人转院、人员调配等。冯琛说:“最忙的时候,一天要打300多个协调联系电话,后来手机直接打坏了,又换新的继续打。”

“任何时间、地点,只要主城区有病人,我们就要马上传达指令,安排急诊科人员出诊。”冯琛说,最多的时候,一天接过8个病人。

平时看似琐碎的出诊,在疫情期间绝非易事。冯琛需要不断电话协调,甚至现场调度,确保有限的负压救护车安然出发。“每接送一次,负压救护车必须要消毒一个半小时,加上车程不定,所以时间几乎不可控。而病人入院时间常常在深夜甚至凌晨,大伙儿只能‘干等”。

按规定,疑似病例收治后,两小时内必须组织多学科专家会诊。这段时间内,卢秋洁必须从检验科主任处收集病人的各项检查结果,再撰写相关材料,然后把重症科、检验科、呼吸科等科室专家都组织到微信群里,发送材料,组织讨论。

以前全年下來也就几十次的会诊,在疫情期间已经达到100多次了。常常在深夜,一个电话打来,一张CT单发来,整个医务科一秒就要进入工作状态。

永远被需要的“扣分科”

曾经,在一些医师眼里,医务科就是“找茬”的。长期以来承担着医院职能科室绩效考评任务的医务科被认为是“扣分专业户”。??

“总的来说,就是考核的内容繁多,奖励的少,处罚的多。”卢秋洁颇为无奈地说。以处方开具为例,“如果医师处方开具不合规,就会被扣分,扣绩效。”

就是這样一个容易得罪人的科室,在疫情期间却成了最安抚人心之处。

由于与综合性医院相比,公卫中心的医护配比并不充裕,加上开始对病毒的未知性,医生的压力很大,来自家庭家人的压力也大。“疫情期间,整个医务团队里出现焦虑、抑郁的人不在少数。”卢秋洁说。考虑到这些情况,在收治新冠患者第11天时,医务科牵头发出了关爱医务人员的倡议。

那段时间,冯琛专门把成都市第四人民医院心理专科的医生接来,为大家进行心理疏导。有时候一次性就来一车人,一天要来好几次。

一名诊疗结束后的心理医师说:“诊疗的时候,有的人放声大哭,有时候听他们倾诉,我也会流泪。但我愿意做他们的‘树洞,鼓励他们先从情绪中跳出来,把注意力从情绪转移到行动中来。”

“医护人员也是人,不是神。我们能做的,就是尽可能帮助他们减轻压力。”冯琛说。

为帮助一线医务人员解除“内忧”,安抚患者心灵,让患者能积极配合治疗,医务科常常需要到病区协调解决各种医患问题。

“成都冬天太湿冷了,疫情没那么严重,怎么就必须得隔离治疗了?”1月下旬,有位北方患者来到医院隔离时,感到无法适应,于是患者家属一直在投诉。

这时候医事法律出身的冯琛出动了。在病区,冯琛拉着对方的手,细细地摆事实、讲道理,这才解开了患者家属的心结。

一些病人隔离久了难免会产生厌烦情绪。无处发泄心中的情绪,有的患者就跟医务科反映“床太硬”“菜饭不合胃口”。还有些病人家属等得不耐烦了,干脆打了市长热线,投诉“为啥病人治疗了这么久还没治好?”后来医务科调查才发现,这位高龄患者的基础疾病很重,身体恢复得本来就慢。在治疗的过程中,医生护士一直在尽心尽责地照顾着。

还有家属打了市长热线投诉后,问题一级一级的转下来,当医务科接到该投诉时,患者早已经出院了。

“其实挺矛盾的。实际上,这时候已经没有需要处理的问题了,但我们还是要多方了解情况,把事情真相还原出来,给对方准确的答复。”37岁的医务科成员何川说,“可能是疫情期间,大家都比较敏感,这都可以理解。面对这样的病人和家属,我们得想法子为他们解开心结。这也是为一线医护人员减轻职业压力。”

疫情来临时,尽管医务科也面临着各种挑战和困难,但它作为公众的“信息员”、一线医务人员的“保障员”将永远被需要。

冯琛最大的愿望则是,希望各方能更加理解医务工作者和医务科,而不仅仅在抗击疫情的特殊时期才如此。

上午7点,冯琛和卢秋洁早早地来到办公室战斗。(许然/摄)