新媒体背景下恐怖主义的信息传播与治理对策

聂书江

2019年,ISIS极端组织已完全失去在叙利亚和伊拉克的控制权,西方媒体宣布这是“历史性时刻”,但是,新西兰恐怖袭击和斯里兰卡爆炸事件却表明,世界反恐形势依然严峻。澳大利亚经济与和平研究所史蒂夫在对恐怖主义的全球流动研究中认为新恐怖主义已经成型且向其他国家蔓延。

我国面临的恐怖主义形势也很严峻。有研究者认为,对我国反恐局面作过于乐观的判断绝非科学、适当之举。受历史因素、社会因素与国际因素等影响,我国在未来几年之内依然要对恐怖主义问题保持高度警觉,特别是要重点防范“回流”问题。①与此同时,我国恐怖主义传播也出现了新情况。一方面,恐怖组织自制的宣传产品通过“蝇蛆网络”等网络与青少年用户直接接触;另一方面,自媒体甚至个别机构媒体把关不严,甘愿与恐怖共生,甚至主动“恐怖直播”。因此,如何防范转型后的恐怖主义,尤其是媒体反恐的策略与方法一直是传播学界思考的问题。

一、传播支配下的恐怖主义

从恐怖主义的历史中可知,早期恐怖分子的主要目的是肉体上消灭对手,并未重视传播的价值,如公元前44年的罗马元老院刺杀盖乌斯·犹理乌斯·凯撒。直到18世纪,随着大众政治和公共舆论的兴起,传播的价值才得以凸显。欧洲革命期间,激进主义者保罗·布朗索在总结革命失败时认识到“需要通过行动来告诉群众革命是什么,使它们能够看得见,摸得着”。②这个观点被其他激进组织认可并开始强调“以行动为宣传”或“作为宣传武器的行动”,鼓励激进分子利用大众媒体来宣传自己的思想。而1998年美国大使馆爆炸案和“9·11”事件使极端组织更加认识到“恐怖主义的威力是爆炸越猛烈,行动越完美,宣传效果越好”。③

实际上,传播在恐怖主义的话语修辞中一直处于较为核心的位置。菲利普·卡博把恐怖主义看成一个象征行为,他认为,恐怖分子的暴力信息传递需要特定的受害者,不论是个人或是机构,但是传播的目标或对象却可能不是特定的受害者。

随着网络的发展与普及,网络的价值逐渐被恐怖分子所认识。美国加州安全与智能研究所的柏林·科林首次用“网络恐怖主义”一词来描述网络空间中的恐怖主义行动。美国乔治城大学多萝西·邓琳教授是最早研究网络恐怖主义的学者之一,她认为网络恐怖主义是恐怖主义和网络空间的结合,是一种与传统恐怖主义截然不同的新形式,具体指的是非法攻击或者威胁攻击计算机、网络以及存储在其中的信息,以威胁或者强迫某国政府及其人民来满足政治或社会目的。④西南密苏里州立大学的洛德·斯塔克认为网络恐怖主义是由非国家或国家主使的集团进行的、有目的的网络战或以网络为目标的暴力活动,目的是为引起目标人群的恐慌、焦虑和痛苦,以毁坏军事和民用设施。⑤

网络在恐怖主义发展的过程中产生两层含义:一是攻击网络的恐怖行为;二是利用网络实施或传播恐怖信息的行为。如今,随着社交媒体的发展,恐怖主义与传播之间的关系已经不仅仅是目标或工具的关系,而是一种共存关系。在此过程中,恐怖主义的传播性更加凸显。

二、恐怖组织的传播实践

虽然在反恐高压下,极端恐怖组织的传播行为受到极大抑制,但这并不表明恐怖组织没有传播行为,或者仅仅是简单的传播行为。实际上,恐怖组织拥有较为成熟的传播体系。

首先,恐怖组织拥有较为完备的宣传机构。对于合法组织而言,宣传部门是发布信息、构建形象与舆论引导的组织机制。要履行宣传部门的职责,必备的人员和经费是关键。正常的组织构建宣传部门需要克服很多困难,但是,ISIS极端组织不但成立了Amaq新闻社、网络和新媒体办公室,而且还成立了四个宣传基金会。同时,ISIS极端组织的宣传机构在中央层面上形成了“新闻社+基金会+宣传部”模式,在地方层面还构建了相互独立的办公室。由此可知,恐怖组织已经掌握了传播的基本规律。⑥

其次,充分挖掘媒体资源。一是把报纸、杂志、广播、电视、网络,甚至脸书、推特、手游等都统一在一个宣传组织下,形成纸质媒体为中心、网络和新媒体为辅助平台的媒体体系。二是积极构建新媒体。网站是恐怖主义传播信息的主要渠道,很多实力雄厚且存在时间较长的极端组织都有网站。2015年,ISIS极端组织推出一款名为“黎明的喜讯”的APP,该应用上架几天内就在推特上引起40000多条讨论。三是热点事件营销,尤其是利用流行元素吸引年轻人,比如包装“维也纳女孩”,两位嫁给恐怖分子的17岁少女通过在脸书上炫富来诱惑其他年轻人偷渡去中东地区。其次,用与名人相结合的方式进行捆绑营销,在热点事件中@名人账户,在回复版块中传播恐怖信息。最后,通过光辉泛化法把恐怖分子头领的血统“纯正化”,通过血统论来提升组织的号召力。

再次,不择手段利用西方主流媒体。有数据表明“在1981到1986年期间,美国三大电视台报道与宣传的恐怖主义活动(事件)总共超出2000起,他们对恐怖主义活动的报道超出對贫穷、失业、种族不平等与犯罪报道的总和”。⑦针对不合作的媒体,恐怖组织则暴露出恐怖的一面,采用绑架、恐吓手段施压媒体报道其思想。

最后,精准传播。由于受众比较特殊,恐怖主义的传播是一种典型的精准传播模式,即针对相同信仰的人进行传播,内容具有强烈的宗教色彩。比如新闻言必称真主和《古兰经》,以示一切行为都是真主指引,体现真主意志。据统计,乌托邦宣传占52.57%,其中又着重宣传自然与风景及其他内容,以此来不断吸引追随者。

除此之外,随着新媒体的发展,恐怖主义在组织上也开始转变,由隐蔽的科层制组织转变为扁平式,甚至独狼化。独狼并不“独”,其一举一动都受恐怖组织的控制。2015年美国恐袭枪击案中的女枪手塔什芬·马利克就曾在脸书上秘密跟ISIS极端组织头目巴格达迪进行联系。美国2001年“9·11”事件中,基地组织也利用网络进行匿名联系。

总体而言,在传统媒体背景下,由于话语权较为集中,极端组织很难借助媒体进行传播,故而,其主要采取恐怖暴力事件进行宣传。实际上,如果不是媒体的报道,他们的恐怖行为就大打折扣,因为在这种情况下,产生的影响只能局限在直接的受害者身上而不能面向更广泛的目标受众——而这些人恰恰才是恐怖分子的真正目标所在,极端组织借用精心策划的事件以吸引媒体关注,最终将火苗燃向更广范围的受众。而在网络时代,极端组织也被赋予了传播权,在此基础上,新恐怖主义传播开始成形。

三、合规下的媒体反恐

无论是“9·11”事件,还是新西兰恐怖事件和斯里兰卡爆炸事件,一些媒体几乎呈现出一种狂欢式传播,他们不是理性揭露恐怖主义的本质和危害,而是不加选择地进行直播。根据相关法律法规,在面对危害国家秩序稳定的前提下,媒体的恐怖主义信息传播不但受到规制而且也需要承担一定的责任。

首先,严格遵守反恐法规的传播规定。国际上有关反恐行为的法律主要有两种路径,一是以德国为代表的间接式规定。德国在2001年之前只有《刑法典》第129条和第129a条涉及恐怖犯罪的规定。但是“9·11”事件后,德国在129a下增设了129b条目,将第129条和第129a条的刑事管辖范围扩大至外国恐怖组织犯罪,适用不受恐怖组织所在地的限制。2009年,德国又通过《追诉严重危害国家利益暴力行为的预备行为法》对媒体报道恐怖活动进一步细化。⑧二是以英国为代表的直接定义式反恐,如英国于2000年制定了《反恐怖主义法案》。

我国法律遵循直接规定模式。2016年1月施行的《中华人民共和国反恐怖主义法》对恐怖主义的网络传播进行了详细规定:首先,对电信业务经营者、互联网服务提供者,应当依照法律、行政法规规定,落实网络安全、信息内容监督制度和安全技术防范措施,防止含有恐怖主义、极端主义内容的信息传播;发现含有恐怖主义、极端主义内容的信息的,应当立即停止传输,保存相关记录,删除相关信息,并向公安机关或者有关部门报告。其次,在恐怖事件报道的过程中,任何单位和个人不得编造、传播虚假恐怖事件信息;不得报道、传播可能引起模仿的恐怖活动的实施细节;不得发布恐怖事件中残忍、不人道的场景,在恐怖事件的应对处置过程中,除新闻媒体经负责发布信息的反恐怖主义工作领导机构批准外,不得报道、传播现场应对处置的工作人员、人质身份信息和应对处置行动情况。

其次,利用新技术创新报道形式,以揭露恐怖主义本质。一是利用大数据可视化呈现恐怖分子的存在情况,从宏观上揭露恐怖主义。比如雅虎新闻在巴黎袭击之后,从全球恐怖主义数据库的14万条数据中迅速梳理了1970年至2014年法国发生的恐怖袭击的数量及伤亡人数,以简洁明了的柱状图展示,给受众最直观的认识。《卫报》也曾经利用制图软件CartoDB把1970年至2011年发生在美国的恐怖主义事件一一在地图上标注,从中发现美国的恐怖袭击案件的蔓延趋势。

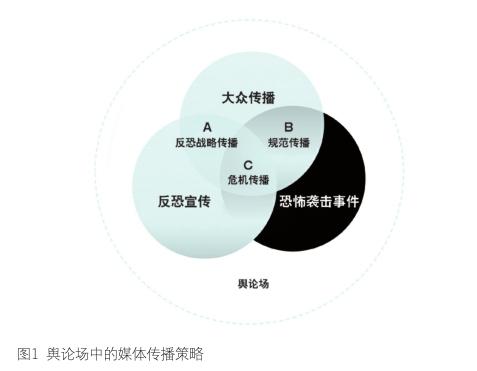

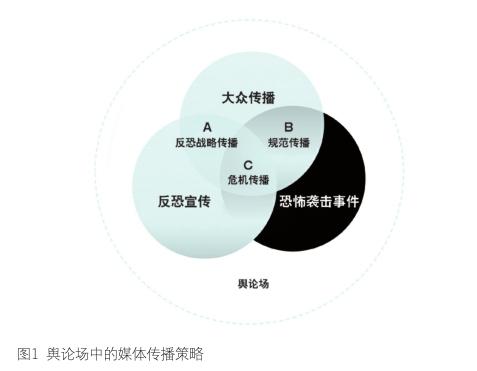

最后,媒体反恐还需要做好恐怖袭击事件中的危机传播管理。从危机传播管理的角度看,恐怖主义事件一般也有潜伏期、爆发期、蔓延期和恢复期四个阶段。在此过程中,媒体、反恐机构以及恐怖组织之间形成了相对复杂的情况(如图1所示)⑨。针对不同的场域,媒体反恐可采取不同的传播策略。当政府主管部门动员协调各种反恐资源,向特定目标受众传递信息、施加影响时,整个反恐传播处于A区,一般实施的是反恐战略传播。⑩当恐怖袭击处于爆发期时整个传播状况处于B区,实施的是规范传播,以集中管理为主。在恐怖袭击前期,媒体往往选择煽情主义,如英国BBC曾经播放本·拉登的录像带、半岛电视台播放恐怖分子执行杀戮的视频。但是,当恐袭事件处于蔓延期时,整体传播就处于C区,需要采取危机传播管理范式。一方面,在事实层面上,既需要告知恐怖事件的基本信息,也需要构建主流话语。比如在2002年莫斯科人质事件中,普京坚持“不与恐怖主义讲条件”,这句话后来成为俄罗斯反恐的广告语,具有强大的震慑作用。另一方面,在价值导向上,不但需要大局意识,也需要给予受众温暖,从而在价值上进行舆论引领。

四、小结

2018年8月委内瑞拉国内的刺杀总统事件表明,极端恐怖行为已经发展到更加智能化阶段。也就是说,恐怖分子不但掌握了网络的传播规律,而且能够娴熟地利用各种技术进行组织内外传播,有些恐怖组织甚至建立了多层次传播系统。

面对全面升级的恐怖组织传播活动,相关部门不但需要军事打击等硬实力反恐手段,而且需要构建立体的媒体反恐体系。既需要完善法律法规,也需要充分利用新技术进行反恐侦查,尤其是大数据追踪技术、区块链金融阻击以及暗网管控。而在恐袭事件中,不但要在事实层面上揭露恐怖主义的邪恶本质,而且也需要在价值层面上体现关爱和善意,尤其要防止出现媒体共生现象。如此,媒体才能为国家反恐提供积极的作用。

(本文系北京高校党建研究会2019年度党建研究课题“构建党的创新理论宣传新媒体矩阵”研究成果)

「注释」

①兰迪:《恐怖主义何以生成与如何应对——英国曼城恐怖袭击事件的启示》,《中国社会科学报》,2017年11月22日,第5版。

②[英]莫拉·康威:《恐怖主义与大众传媒》,朱美荣译,《国外社会科学文摘》,2005年第1期。

③Alex Peter Schmid, Albert J.Jongman. Political terrorism:a new guide to actors, authors, concepts, data base, theories, & literature, Transaction Publishers, 2005, p.109.

④Denning, D. E. “Cyberterrorism” Testimony Before the Special Oversight Panel on Terrorism, Committee on Armed Forces, U.S. House of Representatives, 2000.

⑤轉引自陈钟:《论网络恐怖主义对国家安全的危害及其对策》,《江南社会学院学报》,2004年第4期。

⑥Charlie Winter, “Documenting the Virtual Caliphate”, The Quilliam Foundation,October 2015, pp.13-37.

⑦[英]苏珊·L·卡拉瑟斯:《西方传媒与战争》,张毓强译,新华出版社2002年版,第313页。

⑧王志祥:《网络恐怖主义犯罪及其法律规制》,《社会科学文摘》,2017年第2期。

⑨金苗:《论军队反恐行动传播模式的分类与建构》,《山东理工大学学报(社会科学版)》,2015年第1期。

⑩唐润华、韩娜:《我国反恐战略传播机制初探》,《新闻记者》,2017年第3期。