玉米生霉粒和霉变粒与真菌毒素含量关系的研究分析

姜友军 陈晋莹 徐广超 余 苗

(中储粮成都储藏研究院有限公司1,成都 610091)(国家粮食和物资储备局标准质量中心2,北京 100037)(江西省粮油质量监督检验中心3,南昌 330046)

近年来,国家高度重视食品安全,粮食是基本食品,也是其他食品加工的主要原料,粮食安全至关重要。据统计,全球每年有2%粮食因为霉变不能食用,主要是霉菌生长导致的结果[1]。真菌生长代谢活动会产生一系列的次生代谢产物,这些对人和动物均具有毒性,甚至致癌[2]。目前已知真菌有几十万种,但其中仅有一小部分会对家畜和人类健康产生威胁[3],粮食中主要有曲霉菌属、青霉菌属、镰刀霉菌属等,他们能够产生多种次生代谢产物,引起人和动物中毒,如玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、黄曲霉毒素和赭曲霉毒素等[4],尤其是黄曲霉毒素是一种强致癌物质,严重危害人类健康和生命安全[5,6]。所以监测粮食中的真菌毒素含量对确保食品安全至关重要。

为保证人畜健康,我国食品和饲料安全标准对粮食中的霉变粒和真菌毒素的限量做出了明确规定。玉米是我国主要粮食作物之一,又是饲料生产的重要原料,玉米生霉、霉变和真菌毒素污染直接影响到玉米储藏加工的质量和安全,研究玉米生霉粒、霉变粒与真菌毒素之间含量的关系对玉米收储具有重要意义。而由于玉米自身的特性使得玉米在种植后期和储藏期间易生霉和霉变,在玉米收储过程中生霉粒、霉变粒和真菌毒素含量都是主要监测的指标。目前,真菌毒素含量主要依靠理化检验法和快速检测法检测,这些方法需要专业仪器设备,检测成本高、耗时相对较长,而生霉粒和霉变粒是感官检验,较容易掌握。玉米生霉霉变和玉米中的真菌毒素都是真菌作用的结果,那么玉米生霉、霉变与真菌毒素含量之间有没有一定的相关性,能否通过感官检验生霉和霉变的含量来判断真菌毒素的高低,目前,关于玉米生霉和霉变情况和真菌毒素含量之间的关系方面的研究较少。研究表明生霉粒含量与真菌毒素含量之间没有明显的线性关系,但他们研究仅限于局部地区,所选的样本来源于某一个或几个地区,且样本量较少,品种的代表性不够[7-9]。本研究收集了我国17个省(市)的玉米约1 300多份,覆盖了我国玉米主产的省份,分别检测生霉粒、霉变粒和4种真菌毒素(玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、黄曲霉毒素B1和赭曲霉毒素A)的含量,系统分析了生霉和霉变粒含量与真菌毒素含量之间的关系,以期更好地为企业在玉米收储过程中质量安全监测提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

收集我国17个省(市、自治区)2013—2015年收获的玉米,共计1 346份,其中江苏省60份、重庆市29份、山西省100份、广西壮族自治区50份、河北省100份、安徽省27份、福建省50份、广东省50份、湖北省50份、湖南省50份、内蒙古自治区174份、山东省100份、四川省53份、陕西省50份、黑龙江省152份、辽宁省151份、河南省100份。

1.2 主要仪器设备

电子天平(感量0.000 1 g);锤式实验室粉碎磨;高速均质器;氮吹仪;1260型液相色谱仪(配紫外和荧光检测器)。

1.3 检测方法

玉米中生霉粒的检验方法按照GB/T 5494—2008《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》进行检验,玉米中生霉粒的检验方法按照GB 2715—2016 《食品安全国家标准 粮食》规定的检验方法进行。

玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A的检验方法按照GB 2761—2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》规定的检验方法进行。

1.4 数据分析

所有实验均重复测定2次,采用Excel和SPSS软件进行数据处理和分析。

2 结果与分析

2.1 实验样品生霉粒、霉变粒和真菌毒素检测结果

各地玉米生霉粒、霉变粒和真菌毒素的总体情况见表1。从表1可以看出,不同地区玉米生霉和霉变情况不一样,如重庆、福建、广东、内蒙古、山东、陕西、黑龙江等省(市或自治区)玉米生霉情况较严重,江苏、福建和湖北玉米霉变较严重。玉米中4种真菌毒素检出情况也各不相同,有的省份(如安徽、山东、湖南和广西等省份)4种真菌毒素均有检出,而有的省(如广东省)只检出1种真菌毒素。从总体情况看,玉米赤霉烯酮和呕吐毒素检出率较高,分别达到58%和78%,黄曲霉毒素和赭曲霉毒素检出率较低,为7%和18%。由于玉米赤霉烯酮和呕吐毒素属于田间霉菌产生的毒素,表明玉米收获前已经收到这两种毒素污染;黄曲霉毒素和赭曲霉毒素属于仓储霉菌产生的毒素[10,11],由于玉米收获后,尤其是入仓储藏期间,环境条件可以控制,故这两种毒素检出情况较低。

表1 玉米生霉粒、霉变粒与真菌毒素检测结果汇总表

2.2 生霉粒和霉变粒含量与真菌毒素含量的关系

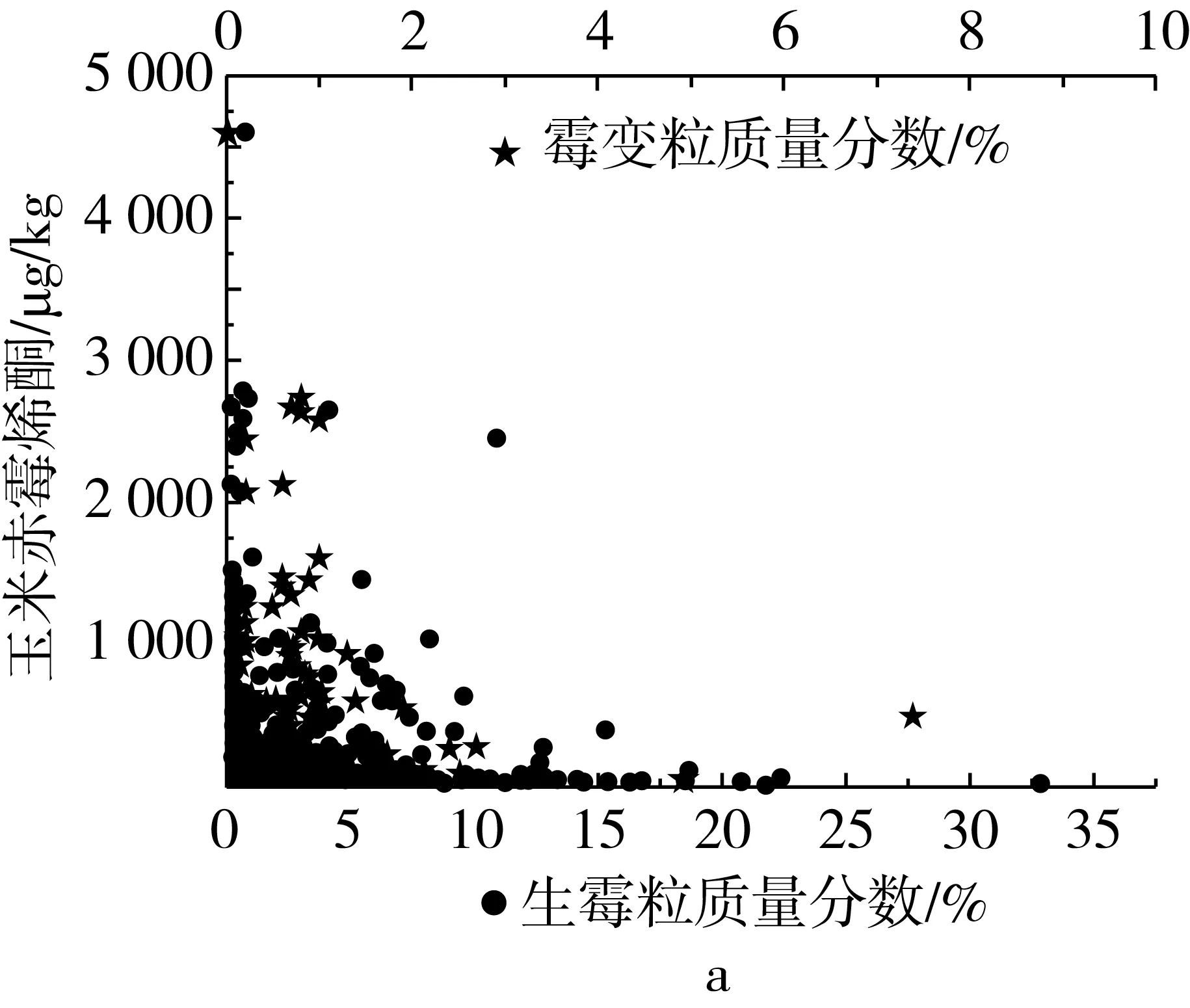

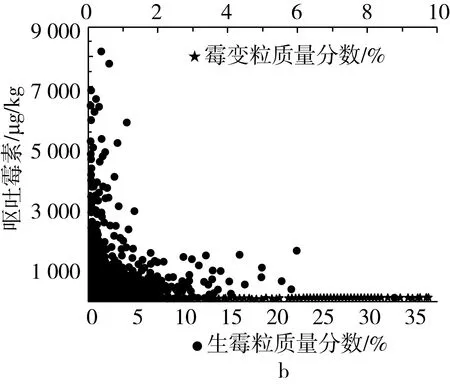

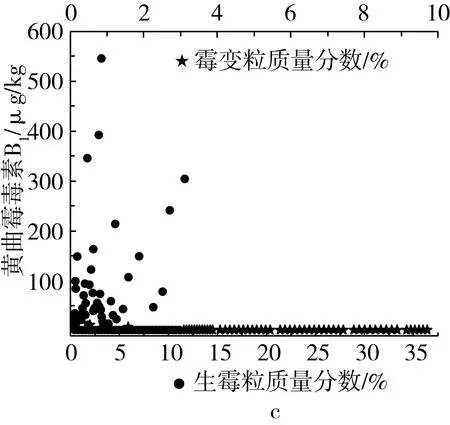

图1表示的是玉米生霉粒和霉变粒的含量与4种真菌毒素含量之间的关系。从图1可以看出,玉米生霉粒和霉变粒含量高低与真菌毒素含量没有相关性,有的玉米生霉粒质量分数很高,最高达到32.9%,但4种真菌毒素含量却未检出,有的玉米生霉粒质量分数在1.0%以内,甚至未检出,但检出的真菌毒素含量却很高,个别样品超过国家标准限量值。同样,有的霉变粒质量分数高达30.4%,检测出毒素的含量确较低,呕吐毒素仅为516 μg/kg;有的玉米未检测出霉变粒,真菌毒素含量确较高,玉米赤霉烯酮为295 μg/kg,呕吐毒素高达4 836 μg/kg。在生霉粒>2.0%的样品中,检测出有真菌毒素超标准限量的占比为36.6%,生霉粒≤2.0%的样品中,检测出有真菌毒素超标准限量的占比确为41.7%;在霉变粒>2%的样品中,检测出有真菌毒素超标准限量的占比为20.6%,而在霉变粒≤2%的样品中,检测出有真菌毒素超标准限量的占比却高达35.4%。综上说明,玉米中真菌毒素含量的多少,不能通过感官检验玉米生霉和霉变情况来判断。

2.3 生霉粒和霉变粒含量与真菌毒素含量的相关性分析

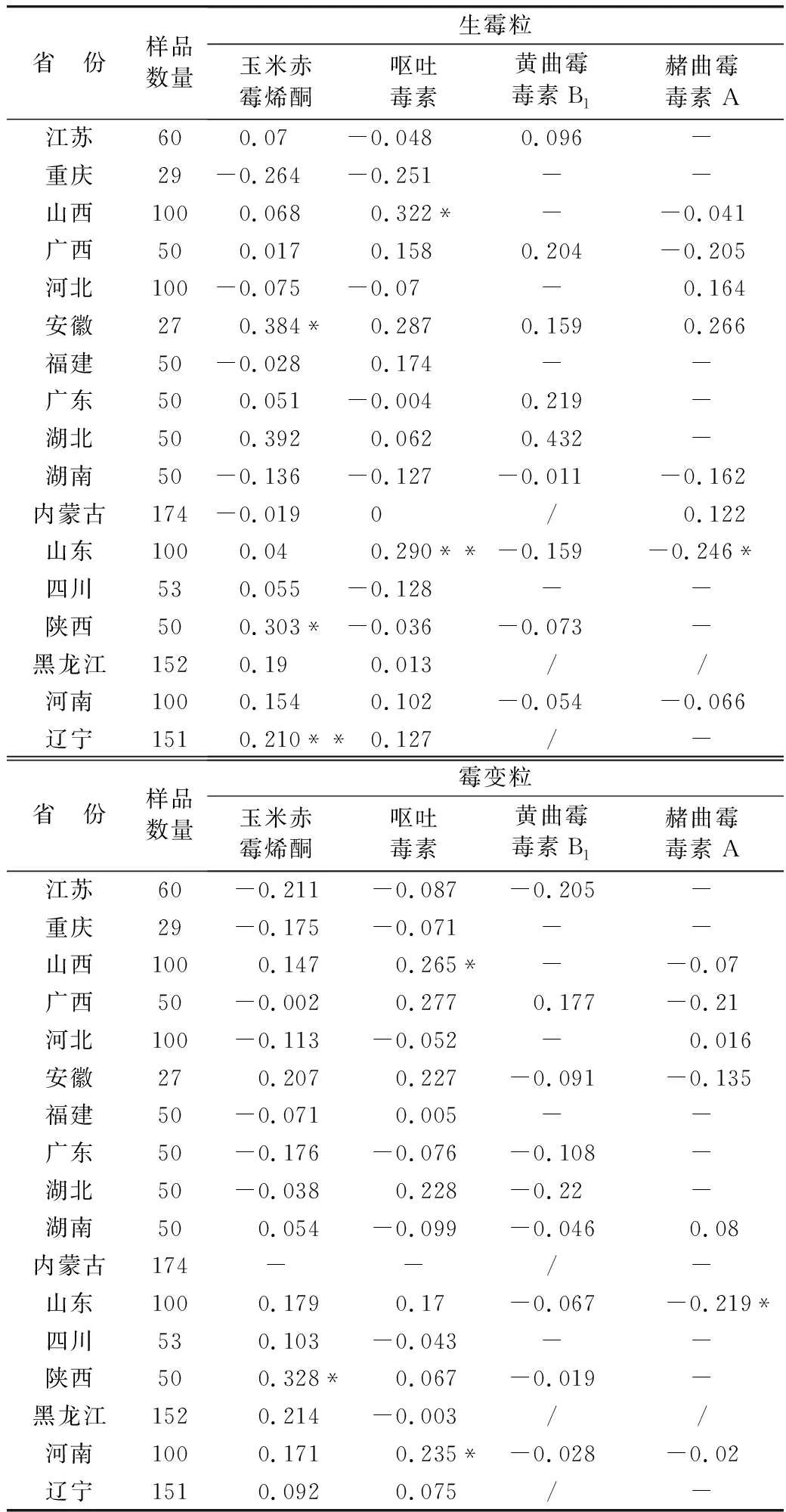

相关系数反应了两个变量之间的亲密度和方向,绝对值在0~0.1之间表示没有相关性,值在0.1~0.3之间表示弱相关,值在0.3~0.5之间表示中等相关,值大于0.5表示为强相关。从表2可以看出,生霉粒和霉变粒含量与4种真菌毒素含量的相关系数绝对值基本上都小于0.3,代表它们之间为弱相关,个别地区它们之间的关系为中等相关。同时显著性结果显示,基本上不具备显著性。由此可以得出结论,玉米生霉和霉变与玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A的含量不相关。

图1 生霉粒和霉变粒含量与真菌毒素之间的关系

表2 玉米生霉粒和霉变粒的含量与真菌毒素含量的相关性分析

注:-代表该真菌毒素未检出或低于检出限,/代表没有检测该真菌毒素。*表示在0.05水平上显著相关;*表示在0.01水平上显著相关。

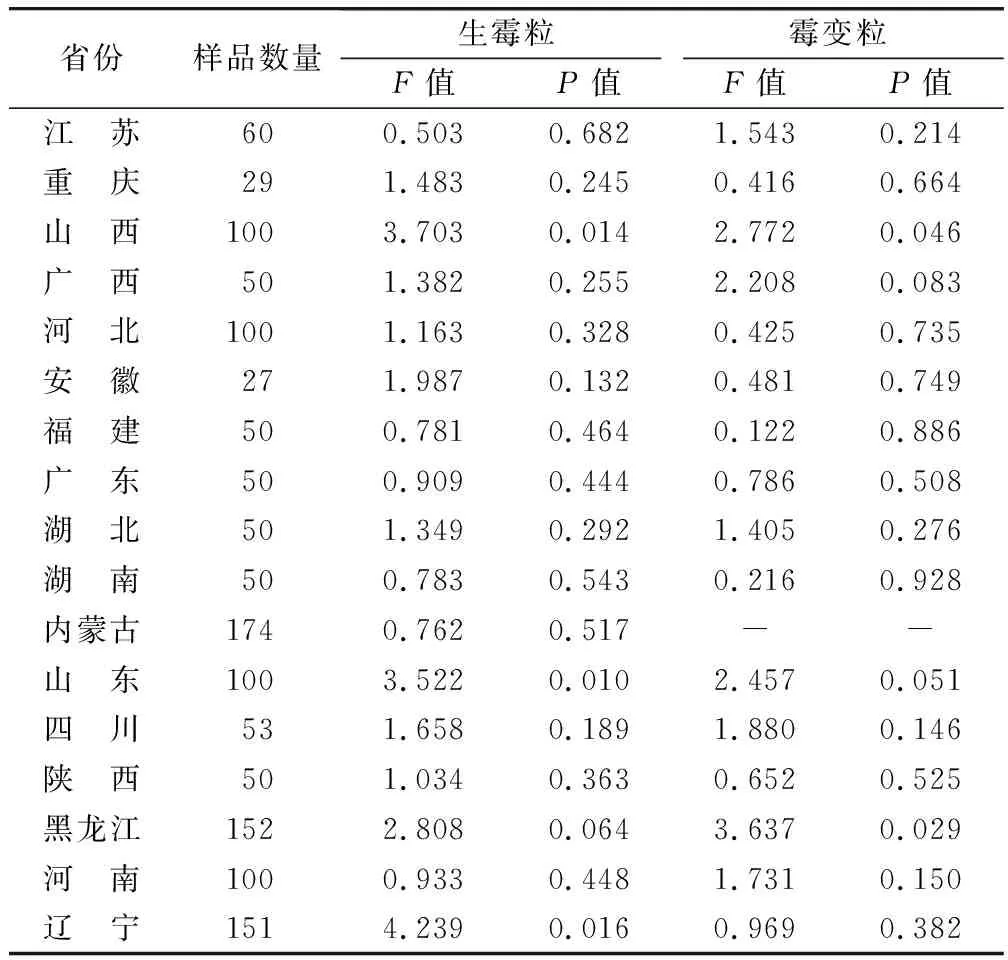

利用SPSS软件对玉米生霉粒和霉变粒含量与真菌毒素进行了方差分析,结果见表3。用F值表示整个拟合方程的显著,F越大,表示方程越显著,拟合程度也就越好,结果显示只有山西、山东、辽宁三省P值小于0.05,生霉粒对真菌毒素呈现出弱显著(0.05水平),具有统计学意义,山西和黑龙江P值小于0.05,霉变粒对真菌毒素弱显著(0.05水平),具有统计学意义,其他省份均大于0.05,他们之间不具备显著性,无统计学意义。综上表明,在北方个别地区存在生霉粒和霉变粒含量与真菌毒素有弱相关关系,其他地区均不存在相关性。

表3 生霉粒和霉变粒与真菌毒素之间的方差分析

注:- 代表该真菌毒素未检出或低于检出限。

3 结论

通过对全国1 300多份玉米不同含量生霉粒和霉变粒中玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A 4种真菌毒素的含量的测定,发现生霉粒和霉变粒含量与真菌毒素的含量之间不存在相关性。不能通过感官检验玉米生霉和霉变情况,从而来判断该玉米真菌毒素含量的多少。

玉米生霉和霉变表明已经感染了霉菌,玉米中的真菌毒素是由感染的特定有毒霉菌产生的,但不是感染了有毒霉菌就一定能够产生真菌毒素,有毒真菌毒素的产生与环境条件密切相关,尤其是温、湿度,在玉米储藏保管过程中可以通过环境条件,抑制有毒霉菌产生真菌毒素。

不同的地区生霉粒、霉变粒与真菌毒素含量规律有一定的差异,生霉粒、霉变粒的检测方法采用的是感官检验,存在一定的检验误差,但在收购环节上作为一项简便易行的方法,在粮食收购现场感官质量检验能更好的控制霉变含量。要控制真菌毒素的含量还必须用仪器设备进行定量检测,真菌毒素快速检测目前已经得到广泛应用,在粮食收购环节可以借用真菌毒素快速检测仪定量检测以控制入库真菌毒素含量。