健康视角下影响城市游园使用的环境特征识别研究

郭庭鸿

董 靓*

刘 畅

近年来,致力于探索自然体验过程所获健康效益的研究成为包括风景园林学在内多个学科的前沿课题[1-2]。作为向公众开放的以游憩为主要功能的城市绿色空间,城市公园是该领域的重要研究对象之一[1]。在不可逆的城市化和城市高密度发展趋势下[3],相对现存数量较少且新开发受限的大中型公园,城市游园可能成为人们日常生活中亲近自然的重要场所,其可能因用地面积较小、空间渗透性强、相对易于改造等特点而成为潜力健康资源[4-6]。过去40年,大量研究基本证实了包括游园在内多数绿色空间的健康促进作用,并在此基础上构建了作用机制[7]。研究认为[1],绿色空间体验过程可通过刺激心理-神经-激素路径缓解心理压力和精神疲劳,通过激发体力活动促进生理和心理健康,通过支持社会交往形成良好的心理和自感健康。然而,现实世界中这些理论上的“线性”机制并不是自动发生的,需要“绿色空间使用”这一中介机制激发有益健康的行为或改善生理心理状态,进而才能实现健康效益的转化[7-8]。关于绿色空间使用,行为科学领域的社会-生态理论(socio-ecological theory)认为其不仅是个体层面相关因素如性别、年龄、收入等塑造的结果,还受环境层面相关因素如面积大小、组成要素、设计布局等的影响[9-11]。这些第三方因素被称为绿色空间自变量与健康效益因变量关系的调节因素(moderator),它们通过影响使用行为调节二者联系的强度或方向[9-11]。鉴于此,为了有效提升绿色空间健康效益的转化,有必要聚焦于绿色空间使用影响因素的研究[9]。

基于以上研究背景,笔者选取典型高密度城区成都市中心区的游园为研究对象,在初步证实游园使用所产生的健康效益的基础上[12],对影响游园使用的社会人口因素进行了研究[6]。以上述研究为基础,本文进一步定量分析游园环境特征与使用行为的关系,以识别影响游园使用进而影响健康效益转化的环境特征。

1 研究方法

1.1 对象界定

1)研究范围。成都是中国人口较为稠密的城市之一。截至2017年,其中心城区人口约657万人、建成面积约371km2,人口密度约17 700人/km2,已超过高密度城市的门槛标准(15 000人/km2)[6]。作为中心城区的内核和腹心地带,成都市中心区的人口密度已远超该标准[6]。此外,受发展过程中形成的圈层式空间结构影响,该区域公园绿地以点状和带状为主[6]。基于此,选取成都市中心区研究高密度背景下的城市游园使用具有典型意义。

2)城市游园。本文探讨的城市游园是对用地规模较小的一类公园绿地的统称,对应2017版《城市绿地分类标准》公园绿地中的“游园”[13]。为了确保后续选样过程中标准统一,根据相关文献[5]和地方规定[14],进一步在空间形态上对其做出明确界定:面积介于1 000~5 000m2之间(在此界定下研究范围内大部分归属于原2002版标准中社区公园的居住区公园也被包括在内)、宽度≥12m、绿化占地比例≥65%、具有一定游憩设施,且与周边环境有明显边界。

3)游园使用。游园使用是一个复杂行为,牵涉动机、频率、停留时间及活动类型等。参考相关研究的做法[15],本文中游园使用泛指人进入游园空间并在其中逗留的行为,为了进一步查看环境特征与使用行为的关系,根据访客的现场使用情况将其细化为不同使用方式,如放松减压、社会交往等。

1.2 选样流程

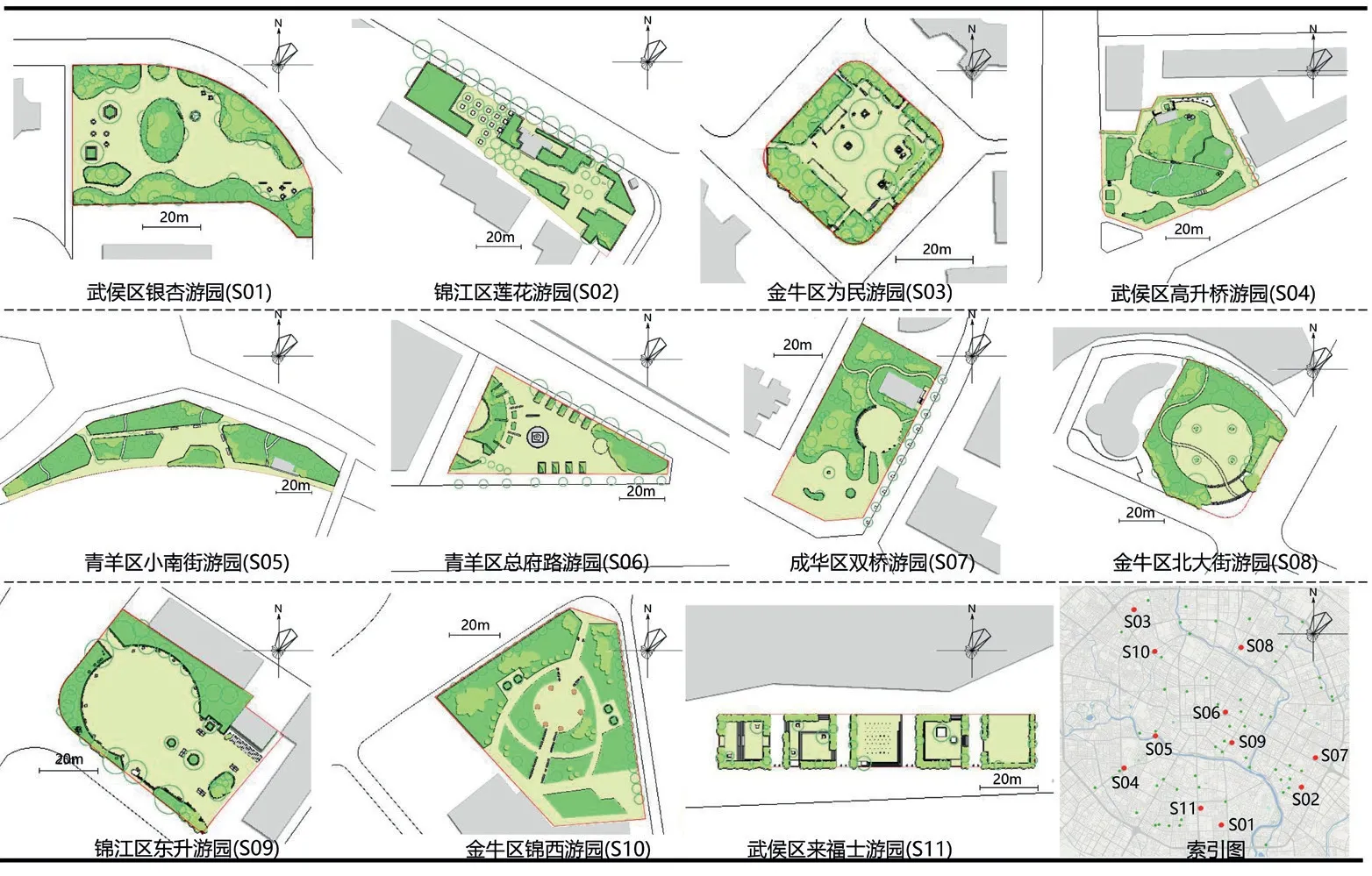

鉴于研究范围内游园众多、风格不一,且分布零散,有必要选择若干代表对象进行深入分析。研究通过由技术分析-全面查看、实地调查-分类筛选、确定研究样本3个步骤组成的“逐渐聚焦式”选样流程[6],共发现85个游园符合预设选样“标准”,并从中选定11个作为研究样本,编号为S01~S11(图1)。

1.3 数据收集与处理

图1 样本分布及平面图

1)使用行为指标及数据来源。2016和2017年的3—4月,课题组进行了2轮共4个月的现场问卷调查。其中,采用半开放多选题“您在这里主要进行了哪些活动”获取游园使用方式。通过对406份有效问卷(总数819份)的统计,显示人们在游园开展的活动从主到次依次是:放松减压、享受好天气、社会交往、运动健身、植物观赏、陪孩子玩耍及遛狗等其他活动。根据前文所述绿色空间健康效益作用机制(也是游园主要使用方式),选择以放松减压、社会交往、运动健身为典型行为指标纳入后续统计分析。

2)环境特征指标及数据来源。针对过去环境行为研究中对环境特征关注的不足,Saelens等开发了公共游憩空间环境评价法(Environmental Assessment of Public Recreation Spaces,EAPRS)[16]。EAPRS方法及其结论已被广泛用于相关研究[17]。近期,Peschardt等在丹麦口袋公园使用研究中将其用于确定所应关注的物质要素[18]。该研究在排除若干只适用于综合公园的条目(如野生动物区)及出现于一个或全部研究对象的条目(无法在数据统计中将行为变化归因于具体要素)后,将剩余的9/40项用于下一步分析。受此启发,根据样本的实际情况,本文采用8个EAPRS要素(表1)作为评价指标,并以现场观察方法做出定性评价。除此之外,研究表明绿化水平、场地面积及形状也可以影响使用者的感受和行为。绿化水平越高,其间发生的活动类型越丰富,审美和自陈健康评价越高[19];乔、灌、草的不同组合方式对使用行为具有显著影响,如灌木围合空间对休息放松行为的支持[18,20]。关于面积和形状,研究发现场地面积越大越有利于满足使用者需求(如安静);场地周长/面积比值对使用行为具有重要影响,当过于细长或分散时使用感受会大幅下降,尤其是小型场地[21]。该形状指数被进一步发展为场地面积/同等周长圆形的比值,进而将其控制在0~1之间,越靠近1表示场地越紧凑。因此,以上3个指标也被纳入并采用现场测量方式获取数据(表1)。

3)数据处理方法。主要为相关分析和聚类分析,前者用于描述环境特征-使用方式的依存关系(Sig.设为0.05),后者用于确认所发现相关关系是由环境特征还是游园本身引起,以减少小样本量带来的误差[18]。聚类分析采用Ward's Method算法评估不同样本的亲疏程度。其中,如果2个样本属同一簇,表明它们之间相对于其他簇的样本关系更亲近(相似特征多);同一簇中样本间距离的远近同样表示亲疏程度,距离越近相似特征越多[18]。数据处理采用SPSS 19.0。

2 研究结果

2.1 现场调查结果

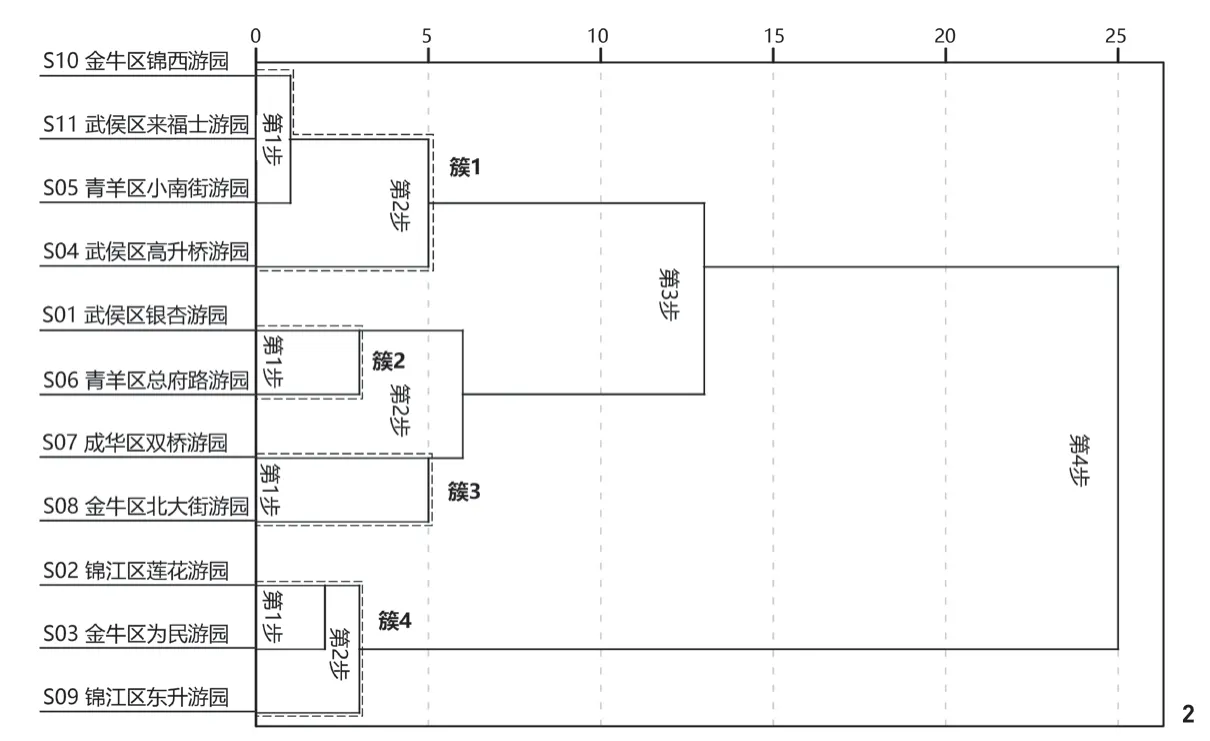

图2 基于放松减压显著相关特征的聚类分析

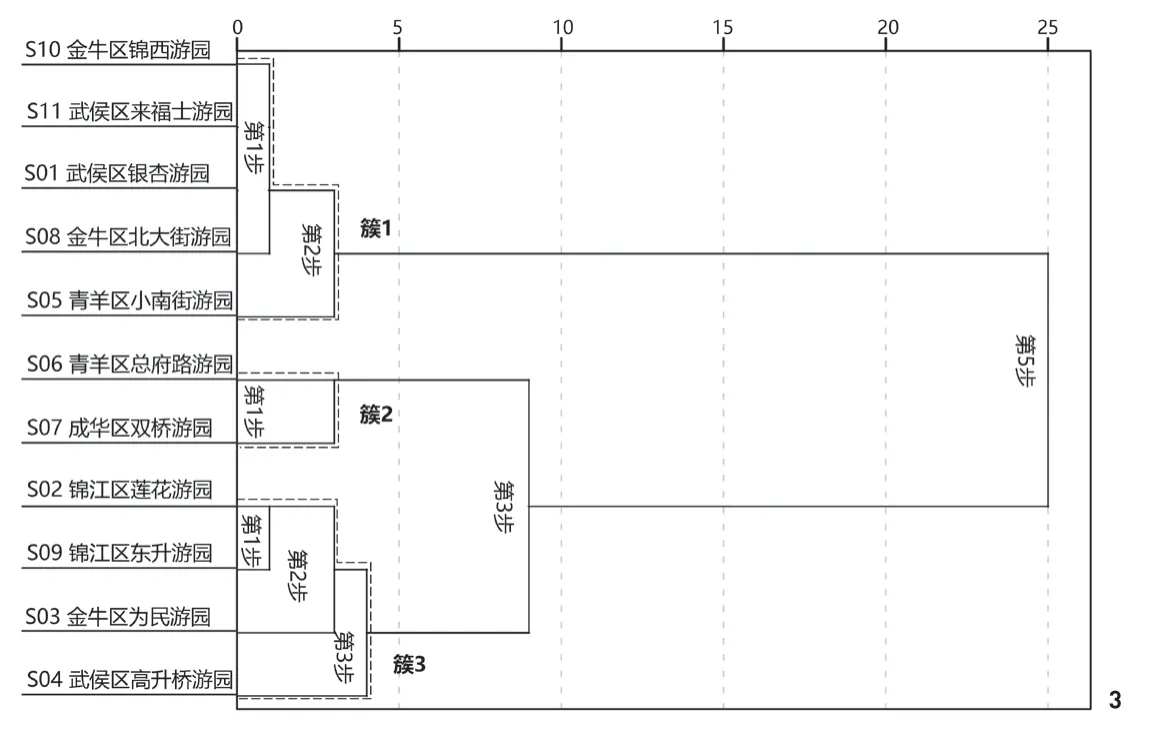

图3 基于社会交往显著相关特征的聚类分析

城市游园主要使用方式在各样本游园中的统计结果见表2。样本游园的场地面积、形状指数、绿化水平、EAPRS要素等环境特征的统计结果见表3。

2.2 相关分析结果

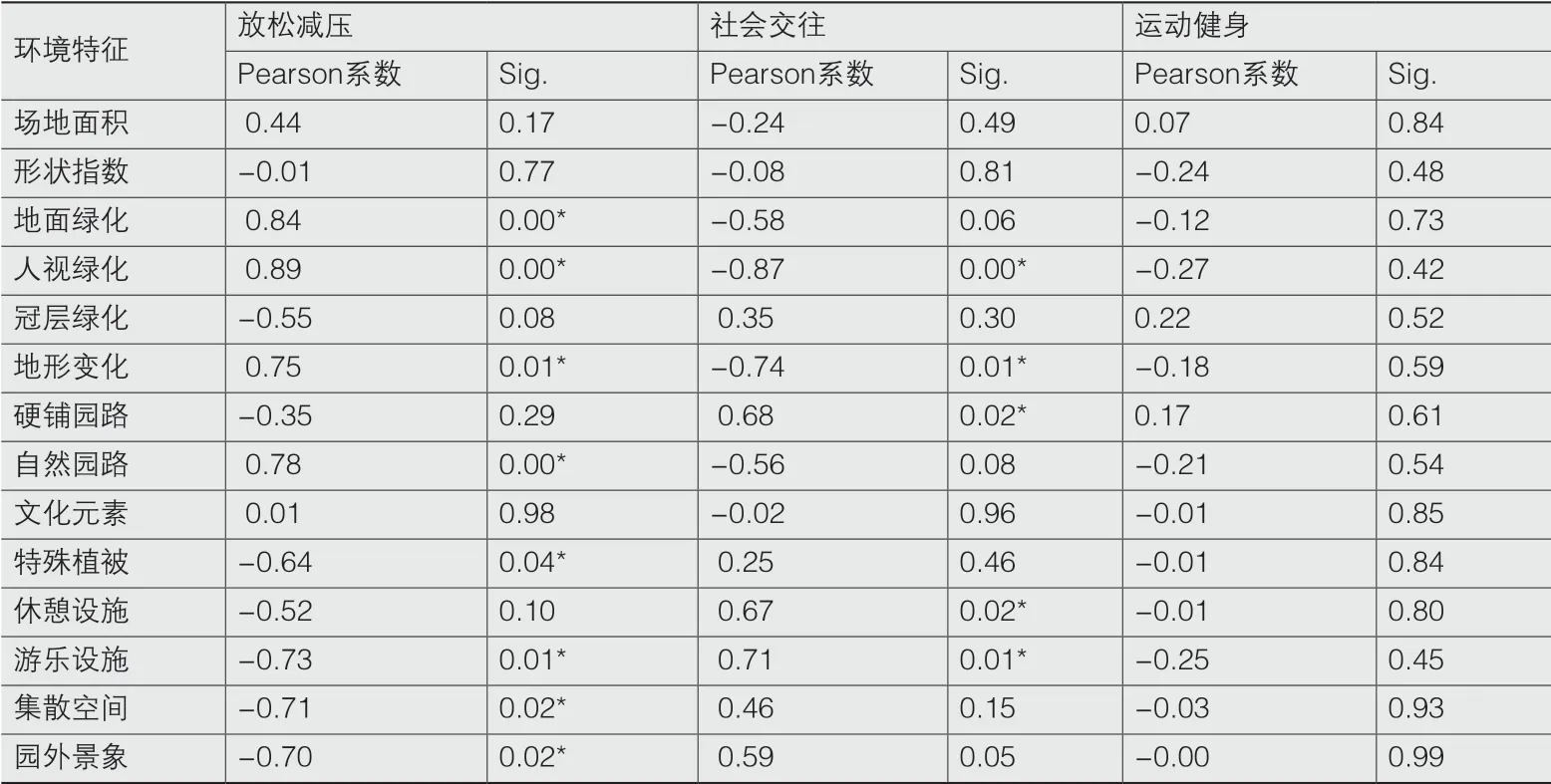

如表4所示,“放松减压”与地面绿化、人视绿化、地形变化、自然园路呈显著正相关关系,与特殊植被、游乐设施、集散空间、园外景象显著负相关;“社会交往”与硬铺园路、休憩设施、游乐设施显著正相关,与地面绿化、地形变化显著负相关。“运动健身”与本研究中所考察的环境特征均不具备显著相关性,因此不被纳入下一步聚类分析。

2.3 聚类分析结果

为进一步确认影响放松减压、社会交往的环境特征,以与其显著相关的环境特征为变量进行了聚类分析,并结合表2、3实测数据对结果予以定性解读。

1)基于“放松减压”显著相关特征的聚类分析。如图2所示,第一步中S05、S10和S11聚成簇1。它们都具有正相关特征地形变化、自然园路、地面绿化和人视绿化。第二步中同样包含上述特征的S04进入簇1,但负相关特征游乐设施使其有别于同簇的其他游园。对照表2、3实测数据,簇1中游乐设施可能是阻碍放松减压的关键特征,具体表现为包含这一特征的S04相对于无此特征的S05、S10和S11有较低的放松减压比例。不过,4个游园均包含的地形变化、自然园路、丰富的地被和灌木共同营造了利于放松减压的游园空间。簇2由S01和S06聚成,其共同点是含有正相关特征地面绿化、人视绿化及负相关特征特殊植被、集散空间、园外街景;不同点是S01还具有正相关特征地形变化、自然园路。表2中,S01相对于S06有更高的放松减压比例,可能归因于其额外包含的正相关特征。簇3由S07和S08聚成,它们都具有正相关特征地面绿化、人视绿化以及负相关特征集散空间。参照表2,地形变化和自然园路的不一致可能是造成不同休息放松比例的原因。此外,簇2和簇3中在第二步聚成新的小类,地面绿化和人视绿化是其成类的原因,各自额外包含的特征是造成不同放松减压占比的原因。簇4第一步中凝聚了S02和S03,其共同点是具有特殊植被、游乐设施、集散空间、较少地被和灌木等负相关特征。表2中,S02相对于S03有更低的放松减压比例,可能归因于其额外含有的园外街景这一负相关特征。第二步中S09进入簇4,其与同簇游园的共同特征是游乐设施、集散空间、较少灌木。S09包含的较多地被、特殊植被、园外街景等特征可能是造成其与S02和S03放松减压比例差异的原因。

2)基于“社会交往”显著相关特征的聚类分析。如图3所示,簇1第一步中汇集了S01、S08、S10和S11,它们都包含地形变化这一负相关特征。对照表2中以上游园的“社会交往”数据,其差异可能来源于人视绿化(负相关)。或者说,较多的灌木围合空间可能是阻碍社会交往的重要因素。第二步中S05进入簇1,除上述特征,该游园还具有硬铺园路。这一显著正相关特征的存在明显提升了其中发生的社会交往活动。簇2由S06和S07聚成,其共同点是具有正相关特征硬铺园路,不同点是S07还具有相对更多的灌木(负相关)和休憩设施(正相关)。S07相对于S06有较低的社会交往比例表明,灌木围合空间对社会交往的负面效应相对于休憩设施的正面效应更加明显。簇3第一步由S02和S09聚成,它们都包含正相关特征硬铺园路、休憩设施、游乐健身。这些环境特征对社会交往活动具有明显支持作用,其间的差异可能源于其他非显著相关特征,如文化元素、特殊植被。第二步中S03进入簇3,硬铺园路特征的缺失可能是其有别于同簇中其他游园的主要原因。第三步中S04进入簇3,其与以上3个游园的共同点是具有休憩设施和游乐设施,不同点是具有地形变化和较多灌木。这2个特征明显使该游园的社会交往比例降低。

表1 环境特征-使用方式指标及数据来源

3 讨论与不足

3.1 结果讨论

1)从现场调查结果来看,城市游园使用方式具有高度异质性(见表2不同使用方式的占比),并且这种异质性在不同样本游园上的差异显著(见表2同一使用方式在不同样本游园中的占比)。此现象不仅说明不同人对城市游园的需求不同,还意味着游园自身环境品质可能对使用方式产生重要影响,如此便有进一步细分环境特征与使用方式关系的必要性。

2)从相关分析和聚类分析结果来看,地面绿化、人视绿化、地形变化、自然园路是支持“放松减压”的重要因素,而特殊植被、游乐设施、集散空间、园外干扰对其有明显负向作用。以游园为对象的2项国外研究也发现了相似规律[18,20]。对此,可能的原因在于环境偏好,当环境特征被人所偏好时起支持作用,反之则反[21]。环境偏好是环境知觉过程中产生的一种表示喜好程度的主观心理判断[22],已有大量研究对此进行了解释和辨识,典型如瞭望-庇护理论[18]。具体至公园环境偏好,Grahn等过去30余年的研究将一般情况下人们偏好的公园环境特征总结为8个方面,按偏好程度从大到小顺序依次是静谧、开敞、自然、物种丰富、庇护、文化、瞭望和社会[21]。近期,Grahn等的研究进一步显示,持有不同使用方式的人群偏好的公园环境特征具有一定差异[21]。其中,放松减压人群更加偏好庇护、自然、静谧等自然环境本身的属性,强调人文属性的文化、社会则不受此类人群欢迎,原因为放松减压人群往往因身心资源的过度损耗只适合处理简单关系,而人与自然相对于人与人的关系更为简单。因此,本研究显示的与放松减压相关的环境特征可解释为:地面绿化、人视绿化、地形变化、自然园路提升了游园的自然属性,因契合相应人群的心理需求而成为被偏好的环境特征;与之相反,特殊植被、游乐设施、集散空间和园外干扰则因强化了文化或社会等人为属性而不被此类人群偏好。

人视绿化、地形变化对社会交往有明显的阻碍作用,而便于使用的硬铺园路和具有强吸引性的休憩设施、游乐设施是支持此类使用方式的重要环境特征。该结论与另一同样针对城市游园的研究结论较为接近[18],但不同于其他研究发现的高自然度环境特征对社会交往的积极作用[23]。结合上述环境偏好相关研究来看,对此可能的解释是:以社会交往为动机的人群可能同样偏好自然环境本身的属性,但与之相比可优先满足社会交往需求的环境特征更被偏好。当不可兼得时,如大型公园中的平缓地形和灌木造型在游园中演变为陡坡和绿篱时,便会成为社会交往的阻碍,进而相应环境特征的偏好评价变低。

表2 样本游园使用方式统计

表3 样本游园环境特征统计

表4 环境特征-使用方式相关分析结果

部分环境特征不能同时支持多种使用方式,如人视绿化在支持放松减压的同时阻碍社会交往,而游乐设施等利于社交活动的环境特征对放松减压具有负面作用。也就是说,同一环境特征对不同使用方式来说既可能是机会也可能是限制。鉴于用地规模有限,以提高城市游园使用为导向的规划设计措施必须借助合理的规划布局、空间组织等来同时满足多种使用方式。值得一提的是,相对于社会交往和运动健身等,放松减压对环境特征的反应灵敏度更高(表4中更多显著相关的环境特征)。因此,应该区别对待不同使用方式,旨在满足放松减压等较为“脆弱”的使用方式的城市游园设计应谨慎选择环境要素,精细化构建微环境。

3.2 研究不足

研究的不足主要有以下几点。1)为便于统计分析,环境特征指标选取时排除了若干EAPRS要素,这一做法并不意味着未被采纳的要素对游园使用不会产生重要影响。此外,对此做出有或无的粗放评价可能带来一定偏误,如没有发现运动健身与环境特征的显著相关性。2)仅对游园主要使用方式作了深入分析,如陪孩子玩耍等其他方式也应引起研究关注。3)受研究成本限制仅选择了成都市中心区11个样本游园,基于特定地域有限样本的研究代表性较弱。

4 结语

体验维度的绿色空间健康效益转化依赖于使用行为的中介作用[6-8]。城市游园作为城市高密度发展背景下的潜力健康资源,为了有效支持实践应用中游园健康效益的转化和提升,有必要对其使用行为及影响因素进行研究。对此,本文研究结果显示,游园环境特征对使用方式具有显著的支持或限制作用,并且部分环境特征不能同时支持多种使用方式。该结果意味着,以提升城市游园使用进而促进其健康效益转化为目的的设计应对措施,应根据使用人群的差异化需求,从建构材料、设施设备的选择,及其空间形态、分布比例的确定等更为细化的环境特征入手,精细化构建微环境;同时,应立足城市游园自身特有属性进行合理的空间组织,以更好地满足不同人群的需求,使其效益最大化。

注:文中图片均由郭庭鸿绘制。