山水与城市间的锚固点

——杭州郊居山寺在山水城市空间营造中的意义

王 歆

在建筑与城市的发展史上,人工营造兴替迭变、向无定式,而山水地景则相对稳定,可视为前者赖以依托建设、发展的锚固点。杭州西、南环山,主城区建在东部冲积平原上,其间又有西湖及连系湖、山的溪流瀑布,是典型的山水城市。在杭州城的营建历程中,城中建筑不断更替,已难窥知某一历史时期的真实形象,以山寺为代表的城郊山间建筑却多传承至今,成为研究杭州建筑史的锚固点。

这类城郊建筑实际上是建筑与城市史上的普遍现象。它们都是可长期居留的住所,建在城市近郊,与主城区交通便捷,可以当天来回。如古罗马小普林尼(Pliny the Younger)的别墅劳伦廷(Laurentine)“距罗马城17英里”,使主人“结束了城中事务后就可以轻松抵达,不会影响日常工作”[1];400年后,中国南齐的沈约基于同样的考虑,选择建康城东郊建设别墅[2]。在中国古代,它们与郊外景观及人工园林的建设联系密切,选址多择山地,因而也易与以“栋宇居山”为特色的“山居”混淆①[2-3];就城市而观,它们作为郊外空间的特质最为突出,因此统一称之为“郊居”。这些郊居建筑既能充分利用城市资源,又可营造不同于城市氛围的山野景观,兼顾“城中事务”与田园生活,因而深受欢迎、迅速成长并日趋多样化,在建筑形态上涵盖别墅、庄园、寺院、道观等多种类型,最终完成对近郊山地的改造开发,并往往通过水系与城市连成一体,构成山水城市。

古代杭州的郊居建筑以山寺最为典型,故概言之“郊居山寺”。这些郊居山寺一经出现,便长期“锚固”在山中,将所在山地转变为以山寺为核心的文化空间,西湖及其诸上源溪流则构成山与城市间的联系纽带,将山/寺、水与城市连为一体,使杭州城历经地理变迁、人事与建筑的更迭,始终保持一个相对稳定的山水城市面貌,城市的文化也得以保持连续性和传承。

1 先有灵隐后有州——杭州城的锚固点及其文化意象变迁

灵隐寺建于东晋咸和元年(326年)[4],寺址应即今址,位于杭州城西,北高峰下的南坡上,与寺南飞来峰仅有一溪之隔——灵隐寺前有冷泉泉眼,这条溪水就名冷泉溪。飞来峰三面山峦环绕,孤峰兀立于中,峰北冷泉溪、峰南流虹涧绕峰东流,在飞来峰东北角汇入西湖最大的上源——金沙涧。

杭州的前身钱唐县设于秦代,最早的地理记载说它“在灵隐山下”,即以飞来峰为中心的山谷中②[5-6];至隋开皇九年(589年)改钱唐郡③为“杭州”,才有州治身份和“杭州”之名,可谓“先有灵隐后有州”。唐代杭州城在白居易揄扬下以风景知名,而推“灵隐寺为尤”[7];此后杭州城先后成为吴越国和南宋的政治文化中心,郊居山寺蓬勃发展,又随杭州城兴衰起落。以飞来峰周边的郊居山寺为例,灵隐寺及飞来峰南的上天竺始建于东晋,随着五代至南宋杭州城政治地位的两度攀升,灵隐寺在南宋跻身“御前五山”,中天竺列名“禅宗十刹”,上、下天竺也成为天台宗最重要的大寺④[8-9]。此后依托4座核心寺院,飞来峰一带衍生出众多附属子院、寺庙和别墅、村落,构成形态多样、景观丰富的聚落群。虽然元代以后杭州不复辉煌,“灵隐山”却仍然是杭州周边游览、郊游或宗教活动的重要处所,也吸纳了大量近郊居民。2 000年来杭州城址、规模及影响力多有变化,而“灵隐山”及其与城市间联系水体的地理关系则无大变,成为这座山水城市营建、变迁的“锚固点”与“固结线”⑤[10],也是文化脉络与精神核心之所在,杭州城的景观营造与文化依托,均与之息息相关。

图1 (明)宋懋晋·西湖胜迹·飞来峰图[18]

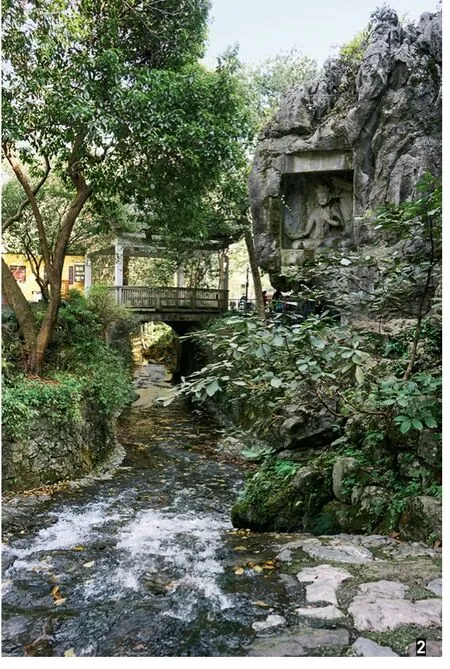

图2 飞来峰景观现状

1.1 命名权之争——从“仙灵所隐”到“灵鹫飞来”

就广义上的风景或文化范畴而言,“灵隐”囊括整个灵隐山区域。然则何谓“灵隐”?它的得名由来与文化意象究竟何指?

《咸淳临安志》同时记述了2个版本。其一引自唐宋地志:东晋咸和元年(326年),印度僧人慧理认为飞来峰景色很像自己的家乡——“佛在世日,为仙灵所隐”的灵鹫山小岭,是其“飞来”而成,在此建寺⑥[4],“灵隐”寺与山均由此得名。其二来自《太平寰宇记》转引的南北朝地志资料[11-12]:“许由葛洪皆隐此山”⑦[4,11];南宋卢同父又有“问山何以名灵隐,山曰当年隐许由”[8]诗句可为旁证。很明显,“灵隐”一名来源于隐逸文化,慧理故事保留了原有的隐士“隐此山”的传说痕迹,继而顺应东晋侨流文化与地名移植⑧[13-14]的传统,指射灵隐山为“仙灵所隐”的“中天竺国灵鹫山故地”,加入佛教元素,取代了旧的“仙灵”,实现了命名权的演替⑨。五代以后杭州佛教得到官方支持而高度繁荣,近郊诸山被改造为深入人心的佛国。以灵隐寺为例,上述《咸淳临安志》所记2个版本,前者多次渲染,后者一笔带过,表现出一定的倾向,杭州城也因此染上浓厚的佛教文化色彩。

1.2 桃花源中生出的佛国

事实上,灵隐寺与“桃花源”概念产生于同一时期,那也是江南第一次山地大开发[15]的时代。东晋至南朝,建康、会稽成为江南山地开发的两大中心,“择地近山林沿交通衢道”[16],陆续出现寺观祠馆。佛教及道教文化随晋室南传,与江南本土的“尚鬼好祀”风俗交融,新的神仙洞天体系[17]与江南佛教在这种文化杂糅的背景下建立起来,也刺激了宗教建筑与山中别墅的繁荣发展,在城市近郊山中建立起一个个小型文化核心,进而推动所处山地的建设。当时的钱唐县虽是不重要的山中小县,但正当两大中心之间,也于近在城郊、交通便利的飞来峰东北角,建立起第一座山寺——灵隐寺。而“桃花源”的文化概念也已沉淀成熟,由灵隐往东连系杭州城的冷泉溪-金沙涧一带溪流,经唐代加植“九里松”,进一步与“桃花源”的前导溪流意象契合,并在后世的官方文件中直接树立“维护桃花源”⑩[4]的明确概念。很明显,灵隐的文化渊源,仍是代表中国隐逸文化的“桃花源”意象,灵隐寺及其衍生的诸山寺,作为早期江南山寺的代表作,是这桃花源中生出的佛国,再经水系连通城市,便在“杭州”之名出现之前,奠定了这座山水城市的基础。

1.3 “无复天成之趣”[8]——佛国文化的转型

灵隐在“桃花源”的文化印记下,逐步发展为“桃花源”模式的佛教中心,但元代的佛教变革为它带来了第二次转型。

飞来峰属喀斯特地貌,灵隐寺所在的东北端为溶洞集中区域,这些岩洞及奇石形态丰富,与洞外的溪流景观一道,深受六朝至南宋的访客赞赏⑪[4,7],宋懋晋“飞来峰图”(图1、2)所绘便是明人想象中的六朝至南宋飞来峰景观。这一时期的飞来峰石刻最早只能追溯到五代,一般隐于洞中,出现在崖壁的几乎均为不显眼的小像或浅浮雕,比较注意与天然岩石形态的和谐,雕刻题材也不限于佛教,还有雷公、牡丹等中国本土的艺术形象(图3~6)。

图3 飞来峰青林洞内壁——(五代)西方三圣像

图4 青林洞口——(宋)卢舍那佛会浮雕[19]

图5 玉乳洞口——(宋)凤衔牡丹浮雕

图6 玉乳洞内——(宋)雷公捧桃浮雕[20]

图7 张岱误认作杨琏真迦而砸毁的密理瓦巴像

图8 陈仕贤砸毁的杨琏真迦像,现重塑头部

但这种景观传统在元代遭遇了前所未有的冲击,大量具西藏萨迦派艺术风格的造像占据了崖壁、溪边或洞窟的主入口,宋懋晋“飞来峰图”中想象的遍布绿植的自然式崖体从此消失(图2)。一般认为这种大规模的造像活动与时任江南释教都总统——杨琏真迦有关,以田汝成、袁宏道为代表的明代文人指责这批新的佛像“如美人面上瘢痕”[21],令飞来峰“无复天成之趣”。更有行动力的人如陈仕贤[8]和张岱[22],则分别于1543和1624年击毁自己认定的杨琏真迦像头部(图7、8)。景观的认识和营造,是文化认同的重要环节,上述几位明人的激烈反对,正是2种文化观之间冲突的表现。然而,当这个新的景观延续数世纪之久,就再次建立起了新的记忆和文化认同[13]。清代以后这种争议不再出现,1982年飞来峰造像被公布为第二批全国重点文物保护单位,杨琏真迦像损毁的头部也已补回。对当代杭州而言,一切古代遗迹都是宝贵的文化遗产和景观资源。

2 与杭州城共同兴衰的郊居山寺

2.1 新旧县治之间的文化联系——隋以前的钱唐县郊居山寺

隋以前钱唐县治故址所在,迄今并无定论。总的来说,钱唐县治从秦汉到六朝有过迁移,据《水经注》载,秦钱唐县治应在“灵隐山下”即飞来峰一带,这是因为今杭州城区当时尚未完全陆化,仅有的平原地带又无堤塘,县治只能建在山中。待后汉钱唐县修建“跨海大塘”后,杭州城区的平原地带才逐步陆化与开发。

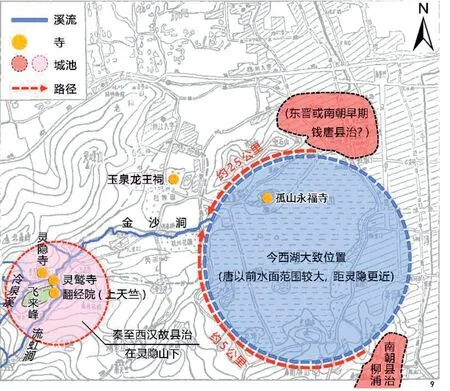

东晋南朝时县治东移,有钱塘门外⑫、柳浦⑬等诸说,但均与灵隐寺联系便捷。陈桥驿认为,刘宋钱唐县址虽然未详,但应已远离山区,进入平原地带了[23]。县治迁出后,原本的山区被以灵隐寺为代表的郊居山寺占据,传说慧理连建三寺,即今灵隐寺、上天竺及毁于清末的灵鹫寺,均位于飞来峰东北角的缓坡地带,地势相对平坦开阔。这片区域还有纪念谢灵运的翻经台、客儿亭,纪念葛洪的葛坞、丹井等遗迹[4],很有可能正是秦钱唐县治故址上的建筑遗产;联系谢灵运幼年寄养在钱唐五斗米道领袖杜明师道馆中的经历,甚至可以猜想,当年的“灵隐”很可能正是五斗米道的驻地,“灵隐”之名,或源于此,灵隐寺接收后方转型为郊居山寺。随后玉泉龙王祠[8]、孤山永福寺[4]陆续出现,加大了近郊山地的开发力度,是当时钱唐县发展建设的重要补充,也是新钱唐县留在山中的锚固点,它们继承了旧县治的文化基因,使新县治的文化建设不是无本之木(图9)。

2.2 “都城郊外的文化景观”——五代至南宋的杭州、临安郊居山寺

隋开皇九年(589年)杭州设了州,次年(590年)杨素迁州治到原钱唐县治柳浦,又于开皇十一年(591年)建造杭州城垣[4],大业六年(610年)凿通江南运河,完成隋唐大运河建设,杭州成为大运河终点及其转运钱塘江、南渡会稽的要津,很快迎来经济文化的迅速发展,到五代吴越国时期(907—978年)第一次成为都城。吴越王将杭州建成北抵北关门,向南包进整个凤凰山的腰鼓形城池,以南高峰为中心的杭州南山一带山地也成了城郊交通便捷之地。同时,吴越国基于政治需要大力推崇佛教,杭州进入山寺建设的活跃期,几乎每一片近郊山地都为山寺所占据。它们建在通往西湖或钱塘江的溪流边上,作为“锚固点”镶嵌在水系网络中,逐步开发近郊山地,使之转变为杭州“城-山”有机组织的一部分,杭州作为山水城市的格局基本完成。北宋杭州在此基础上继续发展,成长为“东南第一州”[25],又在1138年更名临安——南宋行在,成为全世界最繁华的城市。而郊居山寺历数百年积累,沿所在溪流流域星罗棋布、成组生长,将人文元素锚入山水景色,成为“都城郊外的文化景观”[26]、社会各阶层游赏及人工园林写仿⑭[4]的主题。

图9 秦汉至东晋南朝钱唐县治与当时郊居山寺可能性关系图(作者改绘自参考文献[24])

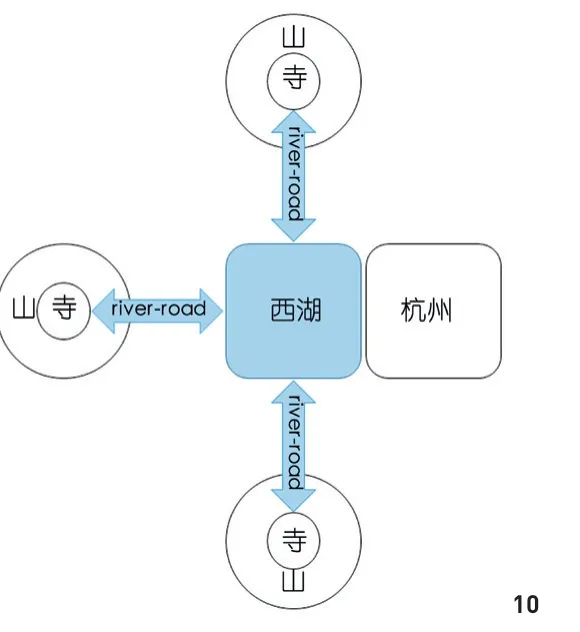

图10 杭州山水城市关系网络简图

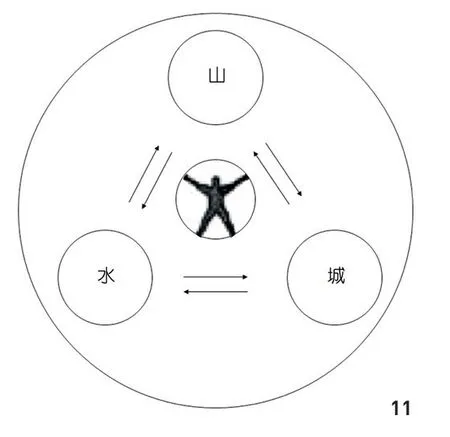

图11 吴良镛提出的山-水-城模式[31]

2.3 “风景都市”的基石——南宋之后的杭州郊居山寺

五代至南宋既是杭州郊居山寺借助都城资源扩大影响力的时代,也是它们积淀宗教成就、提升综合文化实力的机缘。元代杭州政治地位下降,山寺建设几乎停滞,离城更远的天目山成为杭州乃至江南的区域佛教中心,而飞来峰也出现了一批新的造像,可以说是这一时期江南佛教改造与冲突中,最具代表性的物质载体,也为杭州增添了2类文化遗产。明清上天竺依靠五代至南宋积累的观音崇拜资本,与普陀山并称最重要的观音道场[27],又与杭嘉湖平原的“蚕花娘子”信仰融合,成为这一带女性祝祷蚕丝业兴盛的中心,以“天竺香市”[28]带动地方经济,也在一定程度上维持了杭州的区域影响力。随着明清社会各阶层对于游览风景的文化需求不断攀升,杭州郊居山寺成为可居可游的风景点;近代以来汽车、火车等新的交通工具提高了游览效率,当日可往返的“郊居”空间尺度急剧扩张,传统近郊山水景观游赏的概念随之改变,周边城市游客大量涌入山寺,杭州因此把自己定位为“风景都市”[29],以支持旅游业为主要工作内容。郊居山寺凭借历史、文化及景观优势,构成杭州最重要的文化遗产和旅游资源,进而转型为现代的风景点及旅游业后勤保障的有力补充,与主城区一起组建现代的山水城市格局。

3 上溯桃花源——城市与锚固点之间的纽带

3.1 山水城市的联系网络

杭州与城郊诸山、寺间的联系纽带,是西湖及其上源诸溪流组成的水系网络,城市与山因而组合成一座山水城市(图10、11)。这组网络本身也是重要的文化景观,在杭州城与郊居山寺之间增添了很多文化元素,每一条山间溪流,几乎都通往一座古老山寺。溪水自山中发源,流经山体夹峙形成的谷地,最终流向西湖或钱塘江;溪边自然形成道路,二者组合成为“溪-路”(riverroad)[13],共同构成连接杭州城与山间谷地的纽带,也串联起溪岸缓坡地带的每一座山寺。这正是陶潜描述的“桃花源”与城市之间的景观流线:自城市出发,沿溪溯流而上,沿途有林夹岸,最后抵达目的地——“桃花源”[30]。山寺成为锚固在山中的一座座“桃花源”,理想世界在此可建可居,溪流与西湖构成的网络则是理想与现实之间的纽带,邈然世外而又可视可达的精神通道,城市通过这条纽带汲取山与寺留存的文化传统,也将自身的资源反馈给山寺。

3.2 山寺群生长的“固结线”

山寺本身也依托这个水系网络生长。以灵隐山为例,东晋灵隐寺与翻经院(今下天竺)在飞来峰东北、冷泉溪与峰南流虹涧两涧交会的溪谷河口区域建立,隋唐五代时沿流虹涧溯流而上,先后建中天竺、中印寺、韬光寺和上天竺⑮,五代吴越国通过支持佛教寺院的建设,完成了杭州近郊的山地开发工作,几乎每一座山上的溪流边都有寺院,溪流网络进一步完善了佛教系统的建立。北宋冷泉溪拓建冷泉池、增设冷泉闸为飞来峰的景观高潮,南宋冷泉溪一带吸引了村落、别墅[6]和一系列皇家寺院[32],环绕灵隐寺和上天竺又建成多座高僧塔院及退居别墅,如上天竺道翊的“大名山房”、妙珪的园林别墅“复庵”、下天竺道标的西岭草堂和灵隐寺北磵等人的居所,并在此基础上发展出大量子院。

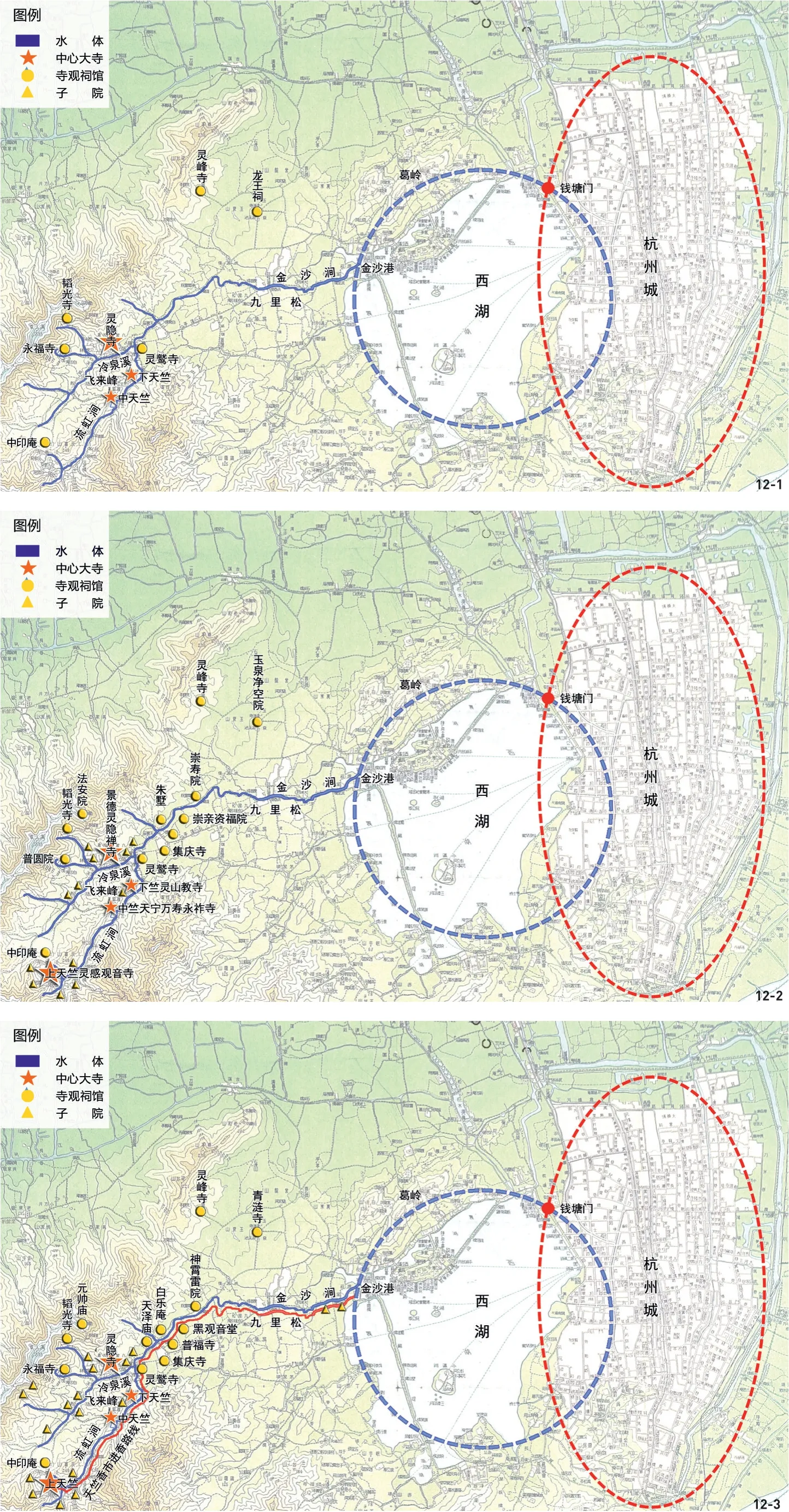

明清以后飞来峰一带逐渐完成旅游业的转型。“天竺香市”沿途满布小摊贩和多道山门与景观亭,冷泉溪流域则以溪景、岩洞与古迹为景观主题,大大小小的山寺“限溪连山”[33],以溪流为“固结线”有机生长,也以溪流为风景线,串联为一组整体景观和文化遗产 (图12)。

3.3 从交通线到风景线

在传统的旅游业中,山寺不仅是游览活动的场所,也为香客和商旅提供食宿。民国时期杭州市政府以旅游业作为杭州市的支柱产业,着重建设风景点及相关配套设施、加强游览区交通联络。郊居山寺兼具人文与景观的双重价值,凭借传统的接待功能被各大旅行社推荐为建议食宿和饮茶的场所[35]。随着汽车的出现,至各风景区的游览专线陆续开通,出租包车的汽车行也纷纷开设,游人借助新的交通工具重新建立风景欣赏的视野,各景点浓缩到一日甚至半日游,传统的水系网络-游览路线转为现代交通线路和风景旅游线路,每个景点之间及其内部的游览线路也往往由溪流串联,城市与锚固点之间的水体纽带在新的历史时期承担起旅游业的运营功能。

4 结语

图12 飞来峰周边主要山寺、溪流与西湖及杭州主城区关系图(作者改绘自参考文献[34])图12-1 隋唐飞来峰周边主要山寺、溪流与西湖及杭州主城区关系图图12-2 南宋飞来峰周边主要山寺、溪流与西湖及杭州主城区关系图图12-3 清代至1949年飞来峰周边主要山寺、溪流与西湖及杭州主城区关系图

钱学森提出“山水城市”概念,高度概括了中国传统山水观在城市形态上的具体实践,而吴良镛则将“山水城市”进一步定义为城市与山水相互融合的人居环境[31]。此后这一理论得到多学科专家学者的补充和完善,推动了城市及人居环境的认识、维护与改善实践。但这些研究与实践较着重于生态环境、文化及宏观空间关系,对于历史上“山水城市”中“山水”部分的人工建设及其与城市发展的互动认识与研究尚显不足。实际上,在真实的“山水城市”营造历史中,城郊山水环境之中多有人工营建,这些看似孤立的人工营建活动往往成为一个个“锚固点”,由此改造自然山水环境为宜居、可游、具备社会及文化意义的,结合自然与人文精神的复合空间,进而在物质形态及文化建设两方面建立起城市与山水之间的联系,“山水城市”才得以成为一个密不可分的整体。

这种通过“锚固点”营建“山水城市”的现象,存在多种复杂的形成机制,本文所分析的“山寺-水体-杭州城”模式就是其中一个典型案例。在杭州城的历史发展进程中,依托城市所在的山水环境产生“山寺-锚固点”,进而依托山水建立起锚固点与城市之间的联系纽带,城市凭借这个联系纽带而发展,锚固点本身既为城市发展提供文化和物质支持,又吸收城市发展带来的资源而发展壮大。这种“锚固点-联系纽带-城市”共生的模式,构成这类山水城市的文化基因,并被当下的城市建设所继承。中国“山水城市”的形成机制与文化价值,大抵如是。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制或拍摄。

注释:

① “邑外谓之郊”,与主城区相连的行政村镇可视为近郊,对于古代近郊的判定则应考虑交通便利程度,故本文定义郊居的范畴为:与主城区交通便捷,当天可以来回。六朝郊居建筑进入人们的视野,沈约《郊居赋》显现了郊外空间兼具城市与隐居生活的两利;谢灵运《山居赋》定义“栋宇居山曰山居”。

② 陈桥驿根据《水经注》的地理特征描述,指出杭州符合“灵隐山”地貌条件的只有飞来峰。结合参考文献[6]、宋契嵩《武林山志》等“灵隐山周十二里”的说法,笔者认为“灵隐山”或有广、狭二义,狭义即飞来峰,广义概念为以飞来峰为中心的一片山地。

③ 梁太清三年(549年),侯景升钱唐县为临江郡。陈祯明元年(587年),置钱唐郡。

④ 南宋最重要的禅宗寺院被称为“五山十刹”,而上、下天竺是天台宗之最重要者。

⑤ 固结线(Fixation Line),指地理位置相对稳定的线性地物,常由此限定道路系统(顺应固结线形成的街道)(Consequent Street),并成为地块内发展的“脊梁”。

⑥ 《咸淳临安志》引陆羽《灵隐寺记》:“东晋咸和初,有梵僧慧理由天竺而至,叹曰:‘兹山,灵鹫之一峰耳,何代飞来乎?’所携白猿复识其处,睨彼故地,同乎新丰,由是布金其田,宝新其刹。”又引晏殊《舆地志》:“晋咸和元年,西天僧慧理登兹山叹曰:此是中天竺国灵鹫山之小岭,不知何年飞来。佛在世日,多为仙灵所隐。”

⑦ 《太平寰宇记》:“灵隐山,在县西十五里,许由葛洪皆隐此山,入去忘归。本号稽留山。”《咸淳临安志》也在飞来峰侧 “稽留峰”条中引述了这一说法。

⑧ 地名的迁徙意味着文化的传播与移民对原有文明的继承,是文明延续的普适现象,中国先秦时就已出现,东晋南渡后常在侨州郡县中沿用中原旧名。

⑨ “为事物命名就是占有他们”,这是外来宗教传入时吸收本土信仰元素、与之融合的常见模式。

⑩ “灵隐寺路九里松,唐刺史袁仁敬所植”,清代汪继昌在《钱塘邑侯谯明张公免灵隐役功德碑记》中,记述地方政府维护九里松,是为了保证灵隐寺一带“宛然如初入桃源时”的景观。

⑪ 唐代白居易置天竺石(采自飞来峰的奇石)于履道里宅园之中;南宋《咸淳临安志》记录了飞来峰的岩洞和奇石景观;明代飞来峰奇石深受欢迎,遭过度开采。

⑫ 在宝石山东侧,从这里出发,沿宝石山南麓山路西行约2.5km,至宝石山西侧就是至灵隐寺通道的起点,金沙涧东端。

⑬ 在凤凰山东麓,距灵隐稍远,绕西湖西南到金沙涧东,约需5km。

⑭ 飞来峰和冷泉溪的景观深受欢迎,并成为皇家园林造景写仿的对象。

⑮ 隋开皇十七年(597年)印度僧人宝掌禅师创建中天竺,又在中印峰北坡建中印寺,唐代韬光禅师在灵隐寺后建韬光寺,后晋天福四年(939年),道翊在白云峰下建“天竺看经院”,南宋乾道七年(1171年)改称“上天竺灵感观音寺”。