不同注本对《文心雕龙》结构体系的比较

摘要:魏晋南北朝是我国历史上文学自觉的时代,刘勰《文心雕龙》的出现昭示着我国文学批评走向体系化。作为我国古代经典的文艺批评专著,后人对《文心雕龙》不断进行校勘注释,在串讲文本的同时也对《文心雕龙》篇章之间逻辑结构进行研讨,其中范文澜《文心雕龙注》、王运熙《文心雕龙译注》以及周振甫《文心雕龙今译》三家注本对该书结构体系的分析各具特点。本文通过浅析上述三家注本对《文心雕龙》结构体系的观点,比较三种注本在枢纽五篇的内在逻辑结构、全书篇章分类标准之间的差异,以及不同注本对《文心雕龙》部分篇章次序的调整,以期对上述问题表达一点浅陋的拙见。

关键词:《文心雕龙》;结构体系;范文澜;王运熙;周振甫

一、经纬交错——范文澜《文心雕龙注》

前人注本如明代梅庆生《文心雕龙音注》、清代黄叔琳《文心雕龙集注》等,大多专注于对字音字义、文史典故、篇章大意的解读,一定程度忽视了《文心雕龙》篇章之间的逻辑体系,直至西方现代科学思想传入,方才启迪学者用整体化视野研读古籍。范注盛赞《文心雕龙》的系统周密:“刘勰以前等人讨论文学的著作,如曹丕《典论·论文》、曹植《与杨德祖书》、陆机《文赋》等,都只是各执一词、偏而不全。全面系统的讨论文学,《文心雕龙》实是唯一的鸿篇巨著。”(1)范文澜师从黄侃,在西方理论思想和师学渊源的双重影响下,其对《文心雕龙》篇章结构的梳理严谨深入,在《神思》、《原道》注释后均附有归纳逻辑体系的树形图。(见图1)

范注的体系梳理首先体现在他对传统观念的进一步创新,这从其对“文之枢纽”五章内在逻辑的梳理中可见一斑。与周振甫“以《原道》为唯一根本”觀念不同,范文澜认为《原道》与《征圣》之间是相辅相成、互相成就的关系(“道因圣而垂文,圣因文而明道,文体繁变,皆出于经”),因而其将《原道》《征圣》二者同看作为文心一书立论之根本;而“鬻文为友,李实孔师,圣贤并世,经子异流”(2),各学术流派的圣贤此时大多处于同一时代,他们的著作却分为了经书和子书,因而范注将《宗经》从属《征圣》,并把原第十七篇《诸子》提到和《宗经》同级的位置;有“经”必然有“纬”,范文澜为“配经”,因而安排《正纬》从属于《宗经》。这样的安排使传统的单一线性逐篇递进式结构,发展为横向“道→圣→经”、纵向“经→子→纬”的网状结构,从而使《文心》提纲挈领的前五章,内部亦成为和谐统一的整体。《文心雕龙·序志》有言:“本乎道,师乎圣,体乎经,酌乎纬,变乎骚,文之枢纽。”《原道》《征圣》《宗经》《正纬》《辩骚》五篇为“文之枢纽”这一观点历来被古今学者们奉为圭臬。但范文澜创造性地突破“文之枢纽”观,将《诸子》看作为全书奠定基调的五篇之一,而将《辩骚》作为统领“文类”的首篇。肯定将《辩骚》视为“文类”(即文体类)中篇章这一观点的,还包括陆侃如、朱东润等学者。

范注的体系梳理还体现在他对篇章排布的分析把握。范文澜根据文体的文学功能和艺术风格对其进行分类,将《文心雕龙》的具体篇章分为三类——文类、文笔类、笔类。其中文类自《明诗》至《哀吊》,均为侧重文学审美功能的有韵之文;《杂文》《谐隐》韵散相间,既有文艺创作的审美功能,也兼顾了应用文体的实用性,因此被分为“文笔类”;《史传》到《书记》均为侧重文学政治功能的不叶韵之文,因此归为笔类。以文类为例,范注认为《辩骚》“轩翥诗人之后,奋飞辞家之前”,因此将《辩骚》作为文类开篇,统率自《明诗》往后的韵文;“诗为乐心,声为乐体”,中国传统诗歌为形体兼备的音乐文学,因此在《明诗》分析了诗歌内容之后,《乐府》紧随其后分析诗歌的韵律美感;“拓宇楚辞,盛与汉代”,从时间线索上看,赋的产生晚于诗歌,且赋亦是立足诗歌基础开创的文学体制,因此《诠赋》位于《乐府》之后,分析来源于诗歌却不同于诗歌的赋文……结合《神思》注释中的图表,可见范文澜重建了完善现代的《文心雕龙》篇章体系,并通过树状图的形式将隐藏在文本之下的逻辑体系呈现出来,在相互关联层层递进的篇章之上安排一篇统领整类的文章,在三个大类之上再安排一组纵横交织的网状体系作为全书的立论根基,最后用收束整体的《总术》进行总结升华,使得《文心雕龙》的体系逻辑清晰、结构圆融,充分体现了以现代化视角分析古籍的训诂特色。

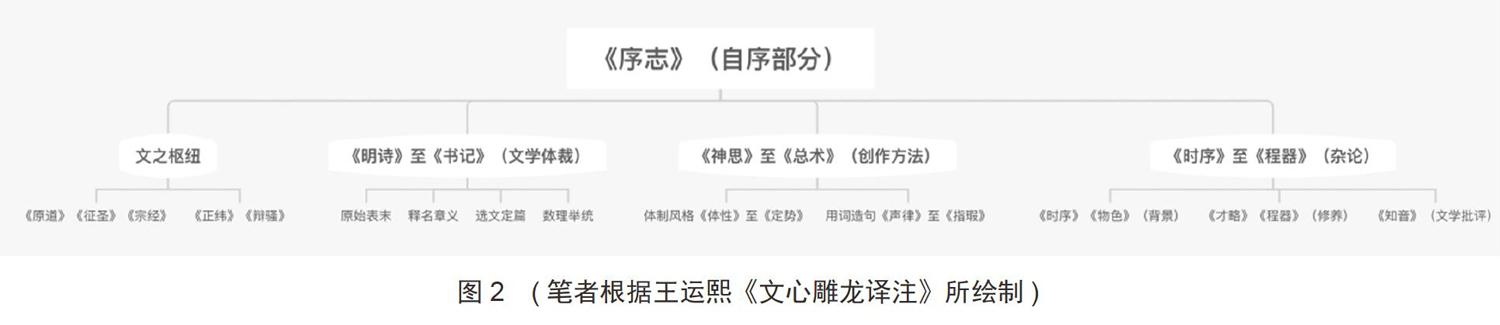

二、酌奇求正——王运熙《文心雕龙译注》

对于《文心雕龙》篇章逻辑的研究,学界较为认同观点为“四分法”,陆侃如、王运熙均认为除《序志》之外的内容应分为“综论”、“文学体裁”、“创作理论”“文学批评”四部分。王注继承“文之枢纽”说,将《原道》、《宗经》、《征圣》、《正纬》、《辩骚》看作一个整体,但其进一步梳理了第一部分内在的逻辑结构,其中前三者为一组,后二者为一组,王运熙认为《原道》《征圣》《宗经》三篇逻辑相连、关系密切,“道、圣、经三位一体,旨在说明四书五经等圣人之文表现了至高无上的道,所以作文必须取法‘五经”(3)。而《正纬》《辩骚》则属另一组,因其语言华丽优美,在艺术技巧层面值得后代文学创作者借鉴,即“酌奇而不失其正,玩华而不坠其实”。与范注对前五章体系的归纳不同,王运熙是以文学创作的思想根基与艺术手法为区分标准,将其分为内在风骨与外在皮相两类,其继承传统将“文之枢纽”五篇看作整体,同时创造性地提出了分为两组的观点,即学习在五经雅正文风的同时,借鉴楚辞、纬书的绮丽语言。

自《明诗》到《书记》,范文澜依照其文体功能和艺术风格将其分为文类、文笔类、笔类三部分,而王运熙并未对不同文体的功能进行明确的艺术性或实用性区分,反而主张淡化“文笔界限”,认为《明诗》到《书记》均属于分说文学体裁中第二部分,主要对不同文学体裁进行理论概括,并论述其名称定义、经典作家作品以及体制特色与艺术手法。与范文澜逻辑严谨的网状结构相比,王运熙注本体系第二部分的结构较为扁平化,其仅以文学体裁不同为标准将其化为一大类,一定程度上忽视了刘勰在篇章排布之时的层层递进的逻辑关系,以及不同篇章之间总领与分说、对称与呼应等网状结构。

王注将从《神思》到《总术》归为一类,因其同对文学创作的技巧进行论述。其认为第二部分是对不同文学体制进行分说,可看作是横向列举,而第三部分则立足上文,对通用于绝大多数文学体裁的艺术手法进行详述,从纵深角度将不同文学体裁贯通,对文学创作手法进行深入挖掘,以期从个性中归纳出共性的借鉴经验。王运熙对第三部分的体系进行了更细致的划分,将《体性》、《风骨》、《通变》、《定势》等从宏观角度论述作品思想风格的归为一类,将自《声律》至《指瑕》用以论述具体的创作手段和规律的篇章归为一类。在立足于上文的文学创作奠基、不同文学体裁的创作规律以及写作中通用的艺术手法,王运熙将《时序》到《程器》归为第四部分,并进一步细致归类。其中《时序》《物色》论述文学创作受历史背景与山川风物的影响、《才略》《程器》论述文学家的才学积淀与道德文化修养,《知音》则对中国传统的文学批评进行分析。王注认为,后五章虽不直接论述文学创作规律,但却从创作背景、修养等角度入手,对《文心雕龙》的论述体系进行总结和丰实。(见图2)

三、本正变——周振甫《文心雕龙今译》

周注肯定“文之枢纽”五章为刘勰文艺理论的关键,“本乎道,师乎圣,体乎经,酌乎纬,变乎骚”构成了文心的立言根基,但周振甫进一步将“文之枢纽”的五章归纳为“本”、“正”、“变”的关系。对于第一部分的内在逻辑结构,周振甫认为,综合儒释道三家哲学精髓的“道”是文学根基,因而“道”为根本,本后为正;文学家需要通过体悟文学经典,纬与经并列,在学经的思想道义之时,也需要酌取纬书的词法句法,上述三者为正;不同时代背景下文学形式多有变化,因此将《离骚》与《诗经》对比并列来体现文学的发展,以确立完善的文论基础体系。针对《文心》前五篇的结构,周振甫横向上分为“本”“正”“变”依次递进的三部分,纵向又将“正”下分为《师圣》《宗经》《正纬》并列补充说明的三章。这与范文澜的“《宗经》《正纬》《诸子》并立,《辩骚》下分为文体论之首”,以及王运熙的“《原道》《征圣》《宗经》思想雅正,《正纬》《辩骚》辞采华茂”等体系梳理均有内在联系与观点差别。(见图3)

周振甫在“四分法”的基础上,将《序志》看作独立的一部分,按照五部分排列(即总论、文体论、创作论、文学评论与序言),并将刘勰传记置于文前,使全书的结构更加清晰明了。但在细节上,周振甫对《文心雕龙》的篇章次序进行了部分调整,周注认为,“根据《神思》谈到创作论的次序,‘物以貌求似应排在‘刻镂声律前面”(4),即刘勰“文学评论”部分的《物色》,按其内容应归类为“创作论”部分《声律》之前,作为分析文学创作手法的一部分。这一观点与范文澜《文心雕龙注·神思篇》后所附创作论结构图有异曲同工之妙,不同的是,周注《物色》开启《声律》,而范注《物色》收束《声律》。范文澜认为“该篇当移至《附会》下、《总术》上,为《声律》以下诸篇之总名,与《附会》相对且统于《总术》”。

四、小结

综上可知,范注创新性地将《辩骚》作为统领韵文的“文类”开篇,而将《诸子》视为《文心雕龙》统率全书五篇之一,使“文之枢纽”内部构建为经纬交错的网状结构,并依据韵律和文体功能,以“文笔标准”为文体论内部进行分类。王注则依据雅正文意与绮丽文辞的需要,将枢纽五篇细分为“求正”和“酌奇”两部分,并主张淡化不同文学体裁的文笔界限,因此其对《文心雕龙》结构体系的梳理便显得较为传统,是龙学领域经典“四分法”的代表。周注同样保留了刘勰“文之枢纽”五篇,并进一步将枢纽五篇归纳为横向“本”“正”“变”逐渐递进的三组、纵向“正”统领圣贤之说、经纬典籍的结构;与王注相近,周注在“四分法”基础上将《序志》视为独立一部分,但在细节上周注与范注同样关注到了《物色》篇的布局问题,周振甫根据《物色》与《声律》的关系,将《物色》置于《声律》之前,这与范文澜将《物色》置于《总术》用于收束韵文的调整依旧存在差异。

注释:

范文澜著,《中国通史(第二册)》,北京:人民文学出版社,1978年,第531页。

刘勰著,范文澜注,《文心雕龙注》,北京:人民文学出版社,1962年,第5页。

刘勰著,王运熙、周锋译注,《文心雕龙译注》,上海:上海古籍出版社,2016.4,第4页。

周振甫,《文心雕龙今译》,北京:中华书局,2013年9月,第1页。

参考文献:

[1]范文澜著,中国通史(第二册),北京:人民文学出版社,1978。

[2]刘勰著,范文澜注,《文心雕龙注》,北京:人民文学出版社,1962。

[3]刘勰著,王运熙、周锋译注,《文心雕龙译注》,上海:上海古籍出版社,2016。

[4]刘勰著,周振甫注,《文心雕龙今译》,北京:中华书局,2013 (9)。

[5]刘勰著,陆侃如、牟世金注,《文心雕龙译注》山东:齐鲁书社,1995。

[6]傅璇琮,蔣寅著,《中国古代文学通论 魏晋南北朝卷》,辽宁:辽宁人民出版社,2004 (12)。

[7]张少康著,《文心雕龙研究》,湖北:湖北教育出版社,2002 (8)。

作者简介:陈萌萌(1999.5)女,汉族,山东青岛人,本科在读,西南交通大学人文学院,研究方向中国语言文学。