自制康复床上座椅在ICU患者早期下床活动中的应用

何彬,何桂兰,莫蓓蓉

ICU患者因为病情危重常处于卧床状态,研究表明,长期制动或卧床不仅导致患者活动能力下降,发生ICU获得性衰弱等并发症,还会诱发抑郁、焦虑及ICU谵妄等一系列心理与慢性神经精神问题,从而延长呼吸机使用时间及ICU住院时间[1]。卧位训练是通过改变患者体位、减少卧床时间的一种锻炼方法,有利于重症患者康复[2]。床边坐位为卧位训练的第二步骤,常规需要1~2名护士、护工或家属的全程陪伴和扶持,存在耗费人力和安全风险。当患者良好适应床边坐位后方可下床活动,文献报道国内ICU患者首次下床时间为6.02~18.92 d[3]。为缩短患者首次下床时间,我科自主研发康复床上座椅应用于患者床边坐位锻炼,取得良好效果,报告如下。

1 资料与方法

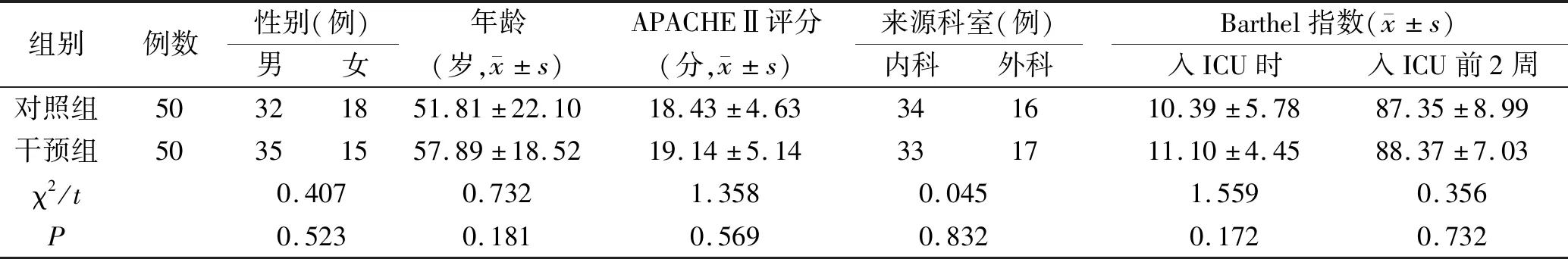

1.1一般资料 本研究通过我院伦理审查委员会批准。采用便利抽样法选取重症患者,纳入标准:①ICU停留时间≥24 h;②镇静患者RASS评分0~-1分,未使用镇静药物的患者格拉斯哥昏迷评分(GCS)>13分,可进行简单沟通;③APACHE Ⅱ 评分≥15分;④入院前2周Barthel指数评分>70。排除标准:①患有神经肌肉疾病需机械通气维持呼吸,无法脱机、急性卒中、疑似或证实患有肌源性疾病或神经源性肌力减退;②患者烦躁,不能配合;③临终患者或需立即转院治疗者。根据入院先后顺序将2018年1~10月收治的50例患者设为对照组,2018年11月至2019年6月收治的50例患者设为干预组,两组一般资料比较,见表1。

表1 两 组 一 般 资 料 比 较

1.2方法

1.2.1卧位训练方法

1.2.1.1卧位训练方法培训 由康复师、医生、呼吸治疗师对参与本研究护士进行培训,共4次,每周2次,每次1 h。培训内容和方式为:患者早期活动时机的判断和评估(理论授课)、卧位训练流程与方法培训(理论授课+操作演示)、体位转换不良事件的预防与处理(情景模拟),课程结束后进行现场考核。针对干预组,对护士进行床椅使用操作示范培训。26名N2级以上护士完成培训,作为卧位训练的主导者,负责协助患者改变体位。

1.2.1.2对照组训练方法 护士与患者沟通卧位训练的意义,签署《ICU卧位锻炼知情同意书》;当患者循环稳定,血氧饱和度>0.90,机械通气吸入氧浓度(FiO2)≤60%,呼气末正压≤10 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa);血管活性药物使用:多巴胺≤10 mg/min,去甲肾上腺素/肾上腺素≤0.1 mg/(kg·min)时,按照卧位训练4步骤进行训练。①渐进坐位:选择在9:00患者精力充沛时开始,依据患者的耐受力逐渐抬高床头角度,从30°开始,每次增加15°,每个高度保持30 min,逐渐增加至90°;密切监测患者生命体征的变化,避免患者腰背部悬空及骶尾部受压,保证患者舒适。②床边坐位:由2~3名医护人员协助患者坐于床边,背后加用棉被支撑,根据患者体质量由护士或者联合家属进行全程陪伴和扶持,每次15~30 min,每天2次。③椅子坐位:按照轮椅运送法步骤,将患者转移至床边轮椅,转移过程中注意观察患者生命体征变化,确保未牵拉各类导管、管路及导线[4]。④助行器站位:协助患者使用助行器在床边站位,循序渐进增加站立时间及行走。上述卧位训练根据患者耐受情况进行,当良好适应,无头晕、心慌等不适时可进行下一步骤锻炼。

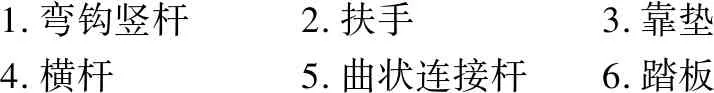

1.2.1.3干预组训练方法 康复床上座椅由我科早期康复团队研发,包括100 cm金属弯钩竖杆2根,60 cm横杆1根、曲状连接杆2根及踏板2个,木制扶手和皮质靠垫(长60 cm,宽50 cm)。见图1。护士与患者沟通卧位训练的意义,签署《ICU卧位锻炼知情同意书》及《康复床上座椅使用知情同意书》。早期活动指征同对照组,康复床上座椅的应用将卧位训练4步骤中的第二步床边坐位与第三步椅子坐位合并为1步进行。具体操作方法为:①物品及患者准备。解释康复床上座椅使用方法,解除患者顾虑,确保病床稳定,康复床上座椅功能完好;妥善固定各类导管,检查并理顺各管路及监护导线,使其未缠绕、打折或牵拉。②康复床上座椅坐位实施。按照《基础护理学》中单人或双人翻身法[4],协助患者侧卧位转换为床沿坐位;1名护士站立于患者正面扶住肩部,并指导患者双手抱于胸前,另1名护士双手举康复床上座椅从患者后面推送,使靠垫到达患者背部,并确认未牵拉各类管路及导线。③操作后指导患者双手扶住扶手,双脚踏于踏板,扣上安全带避免患者躯体前倾,并将康复床上座椅的弯钩竖杆固定于床沿卡紧,呼叫器放于患者右手边。每次坐位15~30 min,护士密切观察患者心电监护数据及病情变化,无需全程陪伴于床边。当患者心率持续超过140次/min或低于50次/min,收缩压超过180 mmHg,或低于100 mmHg,脉搏血氧饱和度下降至0.90以下时坐位锻炼终止,次日重新开始。渐进坐位与助行器站位方法同对照组。

1.弯钩竖杆2.扶手3.靠垫4.横杆5.曲状连接杆6.踏板

图1床上康复座椅实物图

1.2.2评价方法 统计两组首次床边坐位锻炼持续时间、床边坐位锻炼持续时间、首次下床时间(患者第1次在助行器或者护士协助下站立于床边活动≥5 min的时间)、机械通气时间及ICU住院时间;统计两组ICU住院期间获得性衰弱及谵妄发生率,由责任护士每天评估及记录。ICU获得性衰弱依据医学研究理事会(Medical Research Council,MRC)评分来测定[5]。MRC评分用来评估上下肢各肌群的肌力,每个肌群评分范围为0~5分,总分0~60分,0分为四肢瘫痪,60分为肌力正常,低于48分可诊断为ICU获得性衰弱。ICU谵妄采用ICU患者意识模糊评估单(CAM-ICU)从意识状态、注意力、意识水平改变及思维4个方面评估,患者同时出现意识状态急性改变或波动和注意力缺损为阳性,再加上意识清晰度改变或思维紊乱其中之一时,即认定为谵妄[6]。

1.2.3统计学方法 采用SPSS25.0软件进行χ2检验和t检验,检验水准α=0.05。

2 结果

两组各项观察指标比较,见表2。

表2 两 组 各 项 观 察 指 标 比 较

3 讨论

3.1康复床上座椅的应用缩短患者首次下床时间 卧位训练是通过改变体位提高患者心肺及骨骼肌功能的一种康复锻炼方法。床边坐位是卧位训练的第二步,锻炼时膈肌下降促进肺通气与氧合,提高肺功能[7];改善腹直肌、腹斜肌等核心肌肉群力量有助于稳定脊柱;双腿下垂改善下肢血液循环及舒适度[8]。当患者良好适应床边坐位时,可开始下一级别卧位训练。对照组实施卧位训练过程中,第二步床边坐位锻炼需要2~3人的体位转移和1人以上的全程扶持,临床上很难达到目标坐位开始时间和持续时间,因此影响下一级别的锻炼。而干预组应用康复床上座椅将卧位训练第二步和第三步合并为一步,仅需2名护士完成康复床上座椅安装,患者不需中断营养液输注及氧疗、颈部CRRT等操作,无需医护人员或家属全程扶持,促进了坐位训练目标的达成,为助行器站位训练打下良好基础。表2显示,干预组首次床边坐位

持续时间、平均每次床边坐位锻炼持续时间长于对照组,首次下床时间早于对照组,差异有统计学意义(均P<0.01)。患者越早下床活动,机械通气时间及ICU住院时间越短,利于患者康复。

3.2康复床上座椅的应用降低ICU获得性衰弱及ICU谵妄发生率 长期卧床与制动可加速肌肉分解代谢,减缓肌蛋白合成,促进肌肉分解和损耗,造成肌肉萎缩[9]。研究表明,在制动第1周内肌力损失可高达40%,并在入ICU的第2~3周达到高峰,肌肉无力延长呼吸机使用时间,增加脓毒症患者病死率[10]。谵妄主要表现为意识和认知障碍,是ICU患者的严重并发症之一,不仅延长机械通气时间及住院时间,还可以导致严重的认知障碍。研究表示,早期活动可以减少ICU获得性衰弱及ICU谵妄等并发症的发生[11]。本研究结果与之相符,应用康复床上座椅实施卧位训练,更早的活动、减少卧床时间,扩展患者的目光视野和活动范围,增加与医务人员的沟通交流,缓解患者对ICU环境和病情的恐惧,改善睡眠,有效降低了ICU获得性衰弱及谵妄发生率。

4 小结

本研究显示,在入ICU 24 h后满足早期康复指征的患者使用自制康复床上座开展床边坐位锻炼,保障了患者早期活动的效率和安全。本研究的样本量偏小,应用效果还需进一步验证。