老茶客

盛慧

清晨,小镇在雾气中慢慢醒来。雾是从夜里开始出现的,它迷了路,在镇上四处乱逛,见到缝隙,就往里面钻。天快亮时,雾仍然找不到方向,天地之间一片虚白。

附近村子里,老人们起得很早,他们背着背篼往镇上走,雾一路纠缠,打湿了他们的头发和鞋子。翻过好几座山,终于来到一个垭口,道路完全消失了,房子只留下模糊的轮廓,像一锅稀粥……小镇在他们脚下漂浮起来。

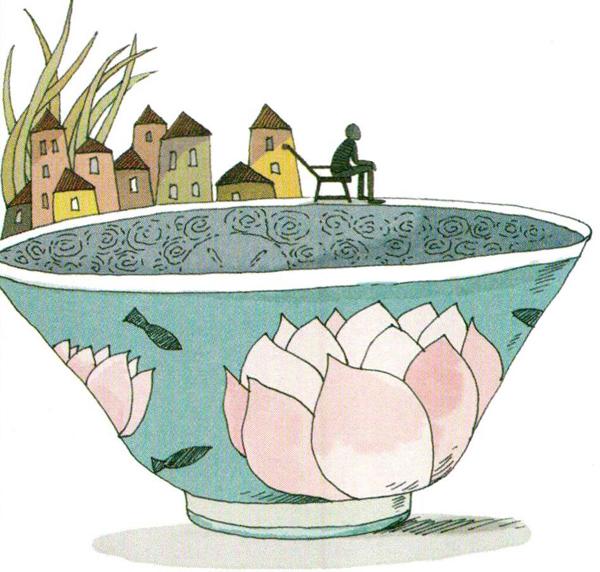

这是渝西的小镇,掩藏在群山的褶皱之间。镇上曾有一家大型煤矿,如今这里最多的是茶馆,走几步就能遇上一家。茶馆虽多,店主却一点也不担心,因为每家的生意都很好,桌椅摆到了路边。

那家茶馆,连招牌都没有,里面有清一色的竹椅,年代久远,茶炊暗旧,凹凸不平,像出土的文物一般。一只土狗,趴在门口,鼻子湿漉漉的。店主50岁上下,红光满面,胖乎乎的脸上像打了蜡一样,一说话就露出两颗松鼠牙一样的大门牙。8点一过,他就不时地朝路口张望。不知张望了多少次,熟悉的身影终于出现。那是一个老者,年纪虽大,却光彩照人,身体挺直,头高高地昂起。他一边走,一边吃着油条,吃完后用手上的油抹一抹稀疏的头发。

和其他茶客不同,老者并不进店,要了杯茶,就在门口的躺椅上坐下。他已经96岁了,头发和胡子全白了,嘴巴凹陷下去,弯出一道柔和的弧,像一弯新月,脸上虽然布满皱纹,但目光还像孩子一样纯净、明亮。

他是茶馆里最老的茶客了,茶客们都喜欢他,跟他打招呼的时候,语气中隐约有一丝同情,总担心明天就见不到他了。茶馆是相聚之地,也是告别之地。过一段时间,茶馆里就会有一两个老人“失踪”,大家都知道他们去了哪里,并不会过分伤感,只是发出一阵轻得不能再轻的喟叹,说:“好人不在世啊!”对他们来说,见证死亡不过是一种日常生活而已,就像一趟车的乘客,总有人先下,有人后下。

老者总是很快活,在他脸上找不到一丝愁容,他好像觉得自己可以永远活下去一样。他很爱笑,一说话就笑,眼睛在笑,鼻子在笑,连山羊胡子都在笑。

上午是茶馆最热闹的时候,如果家里没有什么急事,老人们买完菜,总要进来坐一坐。茶客一多,茶馆里就暖和起来,弥漫着蜂窝煤和劣质烟草的味道。茶客们有说有笑,声音一浪高过一浪,从门里冲出来,萦绕在小镇上空,嗡嗡作响,经久不散。老者在躺椅上,头往后一靠,很快就睡着了。他嘴巴张开,像一个废弃的旅游景点,嘴里一颗硕果仅存的上牙,像是一颗水果糖。太陽虽然没有露面,但热力渐增,老者的脸色渐渐红润起来,额角沁出细汗。

不知从哪一天开始,老者每天早上都要来这里睡上一个回笼觉。他喜欢热闹。人越多,他睡得越安逸。过了一会儿,他打起了呼噜。听到他的呼噜声像炉子上的滚水一样响起,店主的心里是踏实的。店主总担心老者一睡下去,就不再醒过来。

9点多钟,雾开始散去,冬日懒洋洋的阳光,像蜡烛油一样滴落下来。对面的火锅店里开始炒辣椒面儿,辣椒、花椒、花生和芝麻混合的香味儿随风飘散,引来了一串串喷嚏声。喷嚏声惊天动地,可老者毫无觉察,他睡得像婴儿一样沉。

上午的时光渐渐消逝,茶客们陆续散去,茶馆渐渐安静下来,安静让老者的耳朵一阵阵发痒。他醒了,嘴巴瘪了瘪,好像在品咂梦的余味。他睡得太久,右手麻了,提不起来,便用左手抓住它,在椅子上轻轻敲打,像要把粘在一起的麦芽糖敲开。敲了好一会儿,血气总算通了,他又像招财猫一样抬了抬右手,然后,缓缓地伸进棉袄的口袋,摸出一支烟来,在发黄的指甲上敲了三下,不紧不慢地点上了。

小镇完全从雾气中跳了出来,天空清清爽爽,像倒挂的湖。喷泉般的阳光,四处溅落,小镇变得分外明亮。人们忙碌起来,有的晒腊肉,有的晒被子,有的晒尿布……久违的阳光让人心生欢喜,每个人都显得神采奕奕。

老者一边抽烟,一边眯着眼睛看着太阳,好像不认识它一样。阳光烘烤着他,将身体里的湿气一点点赶走,他的脸上荡漾起醉酒般的欢快神情。烟抽完了,他慢慢悠悠地起身,将茶钱压在杯底,神清气爽地朝家里走去。

(选自《文学报》2019年12月19日,有校改)

【导读】

作者用朴实、清新的语言记录了一个老者在茶馆的悠闲生活。文中的老者有什么特点?