接触与共性:西宁方言方位词的语法化*

王双成

上海师范大学语言研究所 上海 200234

提要 西宁方言由于和周边语言的接触关系,语序具有明显的SOV类型特征,与这一语序特征相和谐的突出特点之一是前置词逐渐弱化,后置词比较活跃;其中方位词的语法化是西宁方言后置词的重要来源之一,有些方位词已经语法化为宾格标记,这种变化和周边SOV语言的接触密不可分。如果跨语言比较,方位词的这种语法化路径有一定的共性。

1 引言

汉语方言中方位词的语法化程度有很大的不同,青海西宁方言的方位词“里、上、下”的语法化程度较高,“上、下”已经语法化为宾格、与格标记,“里”已经初步具备了位格的功能,本文主要讨论“里、上、下”的使用特点及语法化过程。

“里”始见于西汉,大约从魏晋起,口语中开始迅速发展,到南北朝后期时文学语言中也普遍使用,作为方位词的各种功能已大体具备。至迟到晚唐五代,方位词“里”已完全发展成熟,此后一直沿用到现代汉语(汪维辉1999)。根据汪维辉(1999)的考察,“里”在使用过程中有两个特点非常重要:一是可搭配的名词增加,这是泛化的第一步,二是可以表时间,这是重要的虚化表现。

2 西宁方言“里”的语法化

西宁方言的“里”语法化主要从以下几个方面得到体现:

二是使用的强制性。比起前置词,西宁方言后置词更活跃(王双成2012),且使用上是强制的。例如:

(1)我俩门口里喧着。(*我俩门口喧着)

“我们俩在门口聊天。”

(2)晚夕里一个人嫑出去。(*晚夕一个人嫑出去)

“晚上别一个人出去。”

(3)明儿公园里浪走吧。(*明儿公园浪走吧)

“明天去公园玩儿。”

三是语义的高度抽象化。语义的高度抽象化“里”最为典型,这表现在“里”不光可以用在表处所的名词之后,还可以用在表时间的名词之后,而且也有很大的强制性。例如:

(4)人岁数里去呵再干蛋呐。(*人岁数去呵再干蛋呐。)

(5)月底里发点奖金哩说。(*月底发点奖金哩说。)

(6)一天里睡着不起,晚夕里酒喝着不睡。(*一天睡着不起,晚夕酒喝着不睡。)

西宁方言“里”的高度抽象化还表现在“里”可以放在形容词之后,这种用法已经形成一种比较高产的框式介词“往……里”,这个框式结构中可以填进很多表示性质、状态的形容词,如:

(7)灯盏哈往亮里挑给个。

“把灯再稍微挑亮一点儿。”

(8)抹布哈往湿里摆给个。

“抹布再弄得湿一点儿。”

(9)你再娃娃哈往坏里嫑教个。

“你别再把孩子教坏了。”

(10)晒下的草哈往开里摊给个去啊。

“把晒的草再摊开一点儿。”

以上例句的前置词“往”和后置词“里”都无法省略,是一个比较典型的框式结构,其他常用的部分组配形式如下:

往大里 往小里 往长里 往短里

往好里 往坏里 往亮里 往黑里

往胖里 往瘦里 往端里 往歪里

往满里 往浅里 往早里 往迟里

往贵里 往贱/便宜里 往硬梆里 往细法里

往舒坦里 往软和里 往聪明里 往糊涂里

在我们的调查中,也发现了“里”直接加在形容词后而不用前置词的情况,但是这种用法还不是很普遍。例如:

(11)长里一拃,壮里一把。

“长有一拃,粗有一把。”

虽然此次调查到的这样的用法不多,但是仍然提供了非常重要的信息:在初期的使用过程中,前置词“往”和后置词“里”相互竞争,最后形成相互妥协的框式结构。但是随着西宁方言后置词的逐渐“上位”,前置词“往”逐渐“退隐”也是情理之中。

王双成(2012)也曾讨论过西宁方言的前置词“带”和后置词“里”也构成框式结构的情况。例如:

(12)鸡娃带院子里吃食着。

“鸡在院子里吃食呢。”

不过有一个比较突出的特点是随着普通话的进一步普及,一些年轻人的口语中出现了有些原本不用的前置词,如“你在阿里咧?”“你到阿里去了?”等等,这是值得关注的现象。

3 西宁方言“上、下”的语法化

江蓝生(1998)利用文献、方言材料,详细考证了元代汉语的后置词“行”和“合”的来源,指出“行”是“上”的变音,“合”是“下”的变音,“下”在山西等方言中白读音为[xa](或[xa])。王双成(2012)曾指出西宁方言的“下”和“哈”语音形式相同,所以西宁方言的后置词“哈”来自“下”,语流中的“啊”应该是“哈”的语音弱化形式。根据目前我们的进一步考察,“哈”来自方位词“下”没有任何疑问,其在语流中弱化为“啊”的可能性也是很大的,但是“啊”还有一个重要的来源就是方位词“上”,因为“上”在西宁方言中也可以和“啊”换用,比较:(1)青海民和甘沟话,根据杨永龙(2014)的描写和我们的调查,情况和西宁方言基本相同。

(13)桌子上/啊有个梨儿哩。

(14)地上/啊哩。

“在地上呢。”

(15)墙上/啊胡嫑画唦。

“别在墙上乱画。”

另外从使用情况看,西宁方言的后置词“哈”和“啊”也可以换用。例如:

(16)傢我哈/啊说了。

“他告诉我了。”

(17)小王小张哈/啊大着三岁。

“小王比小张大三岁。”

(18)哥哥兄弟哈/啊给掉了个铅笔。

“哥哥给了弟弟一只铅笔。”

从空间到时间是最常见的概念隐喻之一,西宁方言的方位词“上、下”还可以用于表示时间的名词之后,甚至可以直接加在数词之后。例如:

(19)再放给点,20上/啊还没站着啊。

“再发一点儿,还不到20。”

(20)丫头18上/啊就打发掉了。

“姑娘18岁就嫁出去了。”

(21)你三点上/啊我哈/啊寻来。

“你三点钟来找我。”

根据刘辉的语感(2018年6月11日交流),北京话表示年龄的比较大的整数之后勉强可以加“上”,比如“50上”,但是其他情况下数词之后不管整数非整数都不能加“上”;但是另外一个北京话母语人刘嘉奕(2018年6月11日交流)指出“上”不能加在任何形式的数词之后,她的语感中没有这样的说法。相比而言,西宁方言方位词的语法化程度要更深一些,从单纯的表示“空间”概念延伸到了“时间”概念,这是非常重要的认知范畴的转移,是方位词语法化过程中非常重要的一个环节。(2)现代汉语一些方言虽然也有“十八上”这样的说法,但是相对而言限制较多,而且“里、上、下”作为后置词使用的强制性、规律性、系统性是无法和西宁方言相提并论的。

如果我们联系前面西宁方言方位词“里”的使用特点,会发现虽然“里”“上、下”分工各不相同,语法化的程度也有一定的差异,但是语法化的路径基本一致,只是“里”走得比“上、下”似乎更快一点,不但完成了“空间>时间”的转移,还进一步转移到了“性质、状态”。

4 接触与共性:方位词语法化的跨语言考察

4.1 方位词语法化的共性

方位词的语法化并不少见,很多语言中都有相关报道,其语法化有很多共性。“里”是南方方言,尤其是吴语、赣语、湘语中广泛使用的复数标记,根据陈忠敏和潘悟云(1999:23)的考证,苏州、周浦的“伲i”、罗店的“伲”来自“里”。

陕西延川话也是后置方位词的使用比较高频,前置的介词甚至可以不用,这种特点有时候会带来歧义,如(黄伯荣 1996:767):(3)根据龚群虎老师提供的信息(2018年5月20日个人交流),关中方言中方位词“上”很多时候也是读为“啊”,看来这是西北地区汉语方言的一个比较普遍的语音弱化现象。

(22)咱两个沟里里走。

“咱两个进沟里去。/咱两个从沟里进去。”

(23)他窑里里下了。

“他进窑洞去。”

(24)你学校里去格来?

“你去过学校吗?/你到学校去过?”

(25)他山里下来了。

“他从山上下来了。”

再比如吴语绍兴话中比较典型的框式介词:

(26)挪望我里你往我这儿走几步。

(27)我到老王里坐一歇到老王那儿坐一会儿。

这种框式介词的类型和西宁方言的情况很接近,只是西宁方言后置词“里”的功能更加显赫,这和语言接触密切相关,同时方位词的这种语法化也有很多共性。

云南香格里拉汉语方言的格标记“上”是方位词“上”语法化的结果(周洋 2016):

(28)狼狗上咬死喽。

“狼咬死了狗。”

(29)我他上给了一个粑粑。

“我给了他一个粑粑。”

云南澜沧县境内的汉语方言的方位词“上”也可以用作宾格、与格等标记,并且在一些语流中也是弱读为“啊”,如(语料由云南民族大学张琪调查提供):(4)澜沧汉语的这个“啊”也有可能是“下”的语音弱化,但是根据和香格里拉汉语方言的比较,这个“啊”更可能是“上”的语音弱化。

(30)我你啊说给。

“我对你说。”

(31)狼羊上咬死了。

“狼把羊咬死了。”

从西宁方言、云南德钦、澜沧的汉语方言看,其宾格标记都是从方位词演变过来的,而且主要来源是“上、下”。

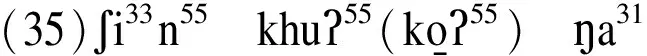

有意思的是,云南德钦的东旺藏语发展出一个标记受事宾语的ɡõ,其来源为古藏语的sgang(上),比如(Bartee 2007:271, 272):

猫 =ERG 3SGEN 脚 =OBJ 舔 CONT VIS.IPFV

“猫正在舔它的爪子。”

云南建塘藏语(Gyalthang)也有一个可以标记宾格、与格的go(音标遵从原文),如Hongladarom(1996):

男孩 一-ERG 1S-DAT 土豆 给 AUX:SELF

“一个男孩给了我一个土豆。”

3S.ABS 1S-ACCRG 看-IMPF COP:OTHER

“他正在看我。”

景颇语的方位词“里、处”有些保留了实词的用法,但有的已经语法化,“这类方位词在句子出现,不是表达实在意义的需要,而是为了语法结构的需要”,“不加也不影响意义的表达,但在语法结构上则是必不可少的”,“当名词、代词修饰动词时,如果没有方位词就难以成句,或使原义改变”(戴庆厦 1998):

他 屋 里 在 助词 句尾

“他在屋里。”

弟弟 哥 处 更 勤快 句尾

“弟弟比哥哥更勤快。”

从景颇语例(36)可知,其差比标记来自处所词的语法化。拉祜语的比较标记也是由方位词语法化而来,其中含“上”方位义的比较标记表示“顺比”,含“下”方位义的标记标记表示“逆比”,如李春风(2012:366):

我 哥哥 我 (上面)/上 五 岁 大着

“哥哥比我大五岁。”

你 我 (下面)/下 五 岁 小 着

“你比我年轻五岁。”

我 你-宾格标记 不 骗 想

“我不想骗你。”

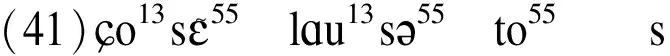

普米语(陆绍尊 1983:64,65)有一处所助词to55表示事物存在“××上面”,跟khu13在句子有时候可互换,to55除了表示事物存在“××上面”意思外,还可“加在事物名称的后面,表示比较的对象”。例如:

地 上面 草 有

“地上有草。”

学生 老师 助词 高

“学生比老师高。”

独龙语的kɑi53可以是工具格标记,也可以标记处所、从由,比如朱艳华(2010):

铁 锅 -工具格标记 饭 做

“用铁锅做饭。”

你 妈 山 -处所标记 地 做

“你妈妈在山上种地。”

七 岁 -从由标记 书 读

“从七岁读书。”

汉藏语系那迦(Naga)语的ki“在……上”也进一步演变为比较标记,如(Heine & Kuteva 2012:272):

(45)Themmahaulukivi-we.

男人 这个 那个 在……上 好-系动词

“这个男人比那个男人好。”

泰米尔语的方所格后缀-il:“在……上”“在”,方所格后缀>“在……内”“在”,时间后缀(Heine & Kuteva 2012:278)。

从上面的分析不难看出,方位词语法化有一定的共性,这在很多语言中都有体现,比如景颇语、拉祜语分布在云南的最南端,这些语言合北方的阿尔泰语几乎没有接触的可能性,这些语言的方位词语法化为比较标记或宾格标记等的特点,肯定是其自身演变的结果。

4.2 语言接触和方位词的语法化

方位词的语法化除了共性外,语言接触的因素也是无法忽视的。汉语方位词的一些使用特点很早就引起了学者的关注,特别是元代白话可能来自阿尔泰语的影响的问题。

江蓝生(1998)考察,在元代汉语中“上”由处所后置词发展出了类似与事标记的用法。这种用法主要体现在《老乞大》《朴通事》等文献中,例如(以下例句皆转引自江文):

(46)“你是高丽人,却怎么汉儿言语说的好?”“我汉儿人上学文书,因此上些少汉儿言语省的。”(《老乞大谚解》)

(47)到学里,师傅上受了文书。(《老乞大谚解》)

祖生利(2001)曾考察了元代白话碑文中汉语方位词标记蒙古语静词格附加成分的功能,指出汉语方位词的后置性特征与蒙古语静词的变格成分相一致;宋元时期汉语方位词意义、功能虚化,与蒙古语静词的变格成分有相同之处,认为“金元明初文献里‘介词+NP+方位词+VP’结构赵介词的省略现象,可能与北方阿尔泰语静词的变格形式的影响有关。”例如:

(48)札木中合 因 帖舌列 兀格 突舌儿 成吉思中合罕 札舌儿里黑 孛鲁舌仑。

人名 的 那 言语 里 太祖 皇帝 圣旨 做

“按照札木合的那言语,太祖皇帝下旨道……”

储泽祥(2011)也注意到《老乞大》《朴通事》中方位词的使用特点,认为近代汉语“体词+方位词”里的方位词与朝鲜语的-es等位格标记的作用十分相似,是语言接触的结果,比如:

(49)鞋子辔头,自己睡卧房子里放着。(《老乞大谚解》)

(50)孙舍混堂里洗澡去来。(《朴通事谚解》)

李泰洙(2000)考察了《老乞大》《老乞大谚解》两个本子里方位词“上、里、根底”表示动作的对象、处所、受事、原因、工具以及相当于领格助词等用法,指出这些功能在元明以前的白话文献中有的没有,有的很少见到,在清代乾隆年间刊刻的两种《老乞大》中又大都消失了,认为这些方位词的特殊功能是元代汉语与阿尔泰语接触的产物。

我们认为语言接触对方位词语法化的影响主要表现在以下两个方面:

第一,后置词位置的强化。汉语的方位词后置于名词,这和SOV语言的位格、宾格等后置词的位置“完美匹配”,正是这一原因,使得西宁方言的方位词逐渐语法化为位格、宾格、与格标记成为可能。

在后置词使用中,比较突出的还是方位词,一些方言中方位词已经语法化为比较典型的后置词,如西宁方言宾格标记“啊、哈”来自方位词“上、下”,云南香格里拉汉语方言的宾格标记“上”,拉祜语的比较标记tha31;再如元白话中方位词的使用特点也是比较典型的后置词。从这些语言现象中我们会看到,只要和SOV语言有深度的接触机会,这些汉语方言的后置词会逐渐活跃甚至演变为典型的后置词语言,其语序类型也会发生相应的变化,语序类型“VO”到“OV”的演变也是非常重要的助推力。

第二,方位词格标记功能的强化。这是和“后置词位置的强化”“语序类型的演变”相辅相成的:方位词作为后置词的位置得到强化以后,就为后面功能的延伸和发展创造了条件。

语序演变过程中,方位词作为后置词的语序位置也得到了稳固和强化,这样就和SOV语言的语序类型、后置词类型基本一致,很容易将SOV语言后置词的相关功能“嫁接”过来,使得汉语方位词的功能得到“拓展”或“延伸”,这也是语义泛化的表现形式之一。

另外还需要考虑一种情况:如果当地一些原本讲SOV语言的族群在语言转用的过程中,其母语的一些特征很容易“迁移”到目标语,语序转变的同时需要有一个和SOV语言的格标记相对应的成分,由于方位词本来就是表示具体的位置和处所,和SOV语言的位格标记功能相近,所以很容易派上用场。

所以说,汉语方言的方位词进一步语法化为格标记的特点是和SOV语言接触有一定的关系,但是从前面我们的考察也能看到,这种接触主要取决于SOV语言的语序类型和后置词的类型特征,北方的汉语方言和阿尔泰语接触,云南境内的汉语方言和藏缅语接触,这些语言都是比较典型的SOV,所以青海的西宁方言,云南的香格里拉、澜沧汉语方言的方位词都有相同的语法化特点也就很正常了,并不一定只是和阿尔泰语接触的结果,来自藏语的影响也不容忽视。

5 方位词语法化的过程

西宁方言的“里、上、下”几个方位词在使用上是互补的,“里”只作位格标记,没有宾格、与格的用法;“上、下”一般用作宾格和与格标记,没有位格标记的用法。西宁方言“里”的语法化结果比较清楚,正在向位格标记发展,即:方位词>位格标记。

从我们的调查分析看,“里”很多情况下已经和SOV语言的位格标记功能相当了,其语法化原因和过程我们在前面已有讨论,就是“里”先完成后置词这一位置强化,接下来逐渐将SOV语言位格的功能“移植”过来。下面讨论“上、下”的语法化过程。从目前研究看,西宁方言方位词“上、下”的语法化有以下几种可能性:

第一:方位词>与格标记>宾格标记。这种语法化过程也是和方位词的语义特征密切相关,即“空间位置的转移”,从“我这里”到“他那里”本来就是“位置的转移”。西宁方言、香格里拉汉语方言等已经出现格标记的方言中,有些受事不需要添加受事标记,但是与事通常必须添加标记,如西宁方言:

(51)我糖儿傢哈给掉了。

“我已经给他糖了。”

再如香格里拉汉语方言:

(52)我他上给了一个粑粑。

“我给了他一个粑粑。”

另外,藏语作为作格语言,受事一般不加标记,但是与事也要添加标记,比较下面的两个例子:

老师-施格 书 看:现在 正在

“老师正在看书。”

老师-施格 我-与格 书 给:过去

“老师给我书。”

藏语的例句(53)只有受事宾语,受事宾语没有加任何的宾格标记;(54)是个双及物结构,所以其中与事带有标记,所以从这些特点来看,与事更具有标记性,在一些语言(方言)中再进一步拓展到受事。

第二:方位词>与格标记>比较标记。从人类认知的角度看,空间位置的“上”“下”很容易引申到时间、性质、状态等层面,而且往往“上”对应“大、长、好、高”,“下”对应“小、短、坏、低”,所以在比较的过程中,方位词作为比较标记也就比较好理解,顺比用空间范畴的“上”,逆比用“下”,比如拉祜语含“上”方位义的比较标记表示“顺比”,含“下”方位义的标记标记表示“逆比”(李春风 2012:366);另外从景颇语、普米语、那迦语的情况看,大都是来自“上”的比较标记表示“顺比”,这显然不是偶然的。

另外跨语言考察,世界上很多语言有“与格>比较格”或“与格>受事”的语法化路径(Heine & Kuteva 2012:137, 271, 422),这种语法化特点不是个别语言的专利。

6 余论

语法化包含四个相互关联的机制(Heine & Kuteva 2012:2):

1)去语义化(desemanticization)(或语义漂白(semantic bleaching))——(语素的)意义内容的丧失;2)扩展(extension)(或语境泛化(context generalization))——(语素)推广到新的语境;3)去范畴化(decategorialization)——语法化了的词汇形式(或其他语法化度较低的形式)逐渐丧失原有的形态句法属性;4)销蚀(erosion)(或语音缩减(phonetic reduction))——语音实体的磨损。

总的来看,西宁方言方位词的语法化都符合这些语法化的机制,这是共性之一;另外从其他语言的情况看,方位词的语法化有一定的普遍性,不少语言中存在方位词语法化为宾格、与格标记、比较标记的情况,这是方位词语法化的共性之二。

当然,从西宁方言的情况我们也可以看到,语言接触也是方位词语法化过程中不可忽略的重要因素,这主要表现在和SOV语言的接触过程中方位词语序、功能得到的进一步强化。