蝴蝶之光

——交响曲《献给2020》的结构过程与意味思考

彭志敏

交响曲《献给2020》,为独唱女高音、独唱男中音、混声合唱队和交响乐队而作。邹野和方石联合作曲,诗人唐跃生作词。2020 年10 月10 日晚,在第23 届北京国际音乐节的开幕音乐会上,交响曲《献给2020》壮丽首演。事隔月余,作品又于11月11日来到曾是国家“抗疫”中心之地的武汉市,来到两位作曲家满怀乡恋之情①武汉是作曲家邹野的生身成长之地,是作曲家方石的求学工作之地。1977—1981年,二人是武汉音乐学院(时为湖北艺术学院)作曲专业的同班同学。其间,邹野长于器乐写作,方石则独爱声乐。至今依然。的武汉琴台音乐厅,以有意味的姿态倾情复演。美甚至哉!作品以人声与乐队的交响,速度与力度的交峙,独唱与合唱的交互,和声与调性的交融,以庚子醒、瞬息、寒夜的烛光、蝴蝶飞翔、最后的幸福、樱花落、看夕阳、重生八个乐章的从容序进而深情呈现、激情抒发、真情咏叹、倾情宣泄,以直面而来的讴歌与赞美、柔情与激情、反思与批判、希望与祝愿,使人双耳充盈、涕泗溢然、热血沸腾、灵魂涤荡、内心震撼!这部耗时半年之久、合作打磨、应运而生的鸿篇巨制,不仅是“疫情以来全球体量最大的音乐作品”(余隆语),更是一部有思想深度、有道德良心、有艺术水准的上乘佳作!一部为记录庚子之疫、反思庚子之难、警醒庚子之人而真情宣泄、理性表现、脱颖而出的优秀力作!

一、结构的过程

作品凡八个乐章,是作者观乎疫情、感之时艰的八个取样截面、八个时间节点、八种情景择选、八种观念表达。观其结构陈述过程,既一气呵成又曲折起伏,既线性描绘又交叉呈现,既发散铺陈又凝聚升华。特别是作曲家精心选择的有象征意味的男中音、女高音以及混声合唱队和交响乐队组合,以其深沉清丽、浑厚多彩而怨慕泣诉、咏叹讲述、起落卷舒,形成一种有非常意味而非模式化的“链化结构”(见表)。

表 《献给2020》基本情况

第一乐章《庚子醒》,是整部套曲的序曲。其乐队引入部分,以柔板的速度,轻微的力度,活动在以E 宫系统为中心的调域,以浅吟轻出、绵柔感伤、旋法质朴而老到的五声性曲调以及下行的半音式动机及其上二度模进,加上金属感灿然而余音悠然的管钟(Tubular bell/Glock)及所引发的中提琴五度长音背景,还有加弱音器的高音弦乐器,在此基础上以人声可唱音域而徐缓奏出的四部和声织体,所有材料用法和种种细节处理,都奠定了宁谧肃穆、感怀忧伤而类似安魂曲的基调,也成为将用于全曲各乐章主题衍生、发展依据、材料统一的渊源所在。这段音乐,令人想起肖斯塔科维奇《第十一交响曲》(Op.103,“一九零五”交响曲)第一乐章主部第一主题那种紧张飘渺的音色特性或音响氛围。

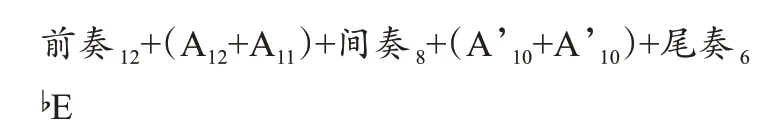

乐章的主体,是以合唱为叠部、男中音独唱为插部的回旋曲式(见图1)。②整部作品都是有调性的,但其调性又是非单一而流动地存在。故而这里的标记,只是表明各乐章初始之时的最主要调性的宫音高度。

图1 第一乐章《庚子醒》结构图示

回旋曲式之叠部首次出现时,是音色深沉的男声二部合唱。它的旋律音调基于引子主题。其第一次回旋,改用以男声齐唱为先导、女声齐唱为合应、时差为一个小节的二声部卡农,音乐情绪稍趋激动。当其第二次回旋时,声部音色则作了动力性的综合变化处理,以男中音独唱引出力度强劲的混声四部合唱;音调是引子主题被拉宽节奏后的变体;这使音乐情绪显得坚毅豪迈,富于信心和号召性。穿插其间的两次男中音独唱,都进行在比合唱部分的主音高大二度的d 羽调式上。这个乐章以男中音独唱声部的选择与安排,为词曲作者都能更直接些地参与音乐情绪表达提供了可能。上述每两个段落之间的乐队间奏,都有圆号声部强劲演奏的同音反复的三连音音型贯穿出现,这能使人想起贝多芬《c小调第五交响曲》或柴科夫斯基《f 小调第四交响曲》中那种严峻压迫、咄咄逼人的“命运”号角,也象征着警醒世人而如魑魅的“庚子之疫”的脚步声!

第二乐章《瞬息》,快板。在《献给2020》的八个乐章中,这首为乐队和四部合唱而作的《瞬息》,相当于整部作品及其套曲结构的快板乐章,也是八个乐章中唯一用Allegro 速度贯穿始终者。作为全曲最重要的主体性篇章之一,它能与全曲最大篇幅的终曲《重生》相呼应而与匹敌!但在相比之下,《瞬息》的音乐具有更强烈的戏剧性、更强大的动力性,还有生动的诙谐性、活跃的舞曲性。这也是八个乐章中的独一无二者。音乐以此方式,集中而强烈地表现出“没有时间指引”的疫情瞬息而至、“往日的自由恍若隔世”的庚子年之景象。

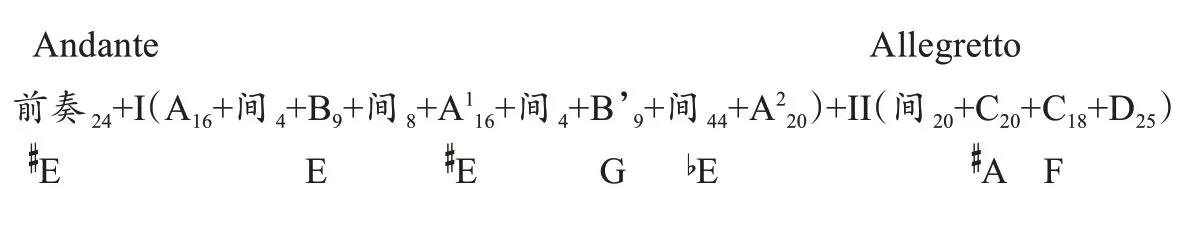

《瞬息》的段落层次多、速度变换多、性格对比多、间奏次数多。但可仍大致地归结为有三部性(或有再现性)特征的多段式(见图2)。而这样的结构性质,正好与全曲八个乐章之两头乐章以合唱为框架、中间乐章则以连续独唱为对比的结构关系相映射。以局部关系缩影其整体关系,或是整体性质来源于其局部细节,使局部和局部之间、局部和整体之间获得所谓“自相似性”(或曰语言逻辑学系统所谓的“递归关系”),是强化音乐作品结构有机性的一种特殊而有效的方法。

图2 第二乐章《瞬息》结构图示

引子的音乐性格是强烈、狰狞、邪恶、不祥的。其前半部分是一个有e 小调特征的管乐动机和一个有d 小调特征的弦乐动机交错呼应。这种动荡、纷争、喧嚣、不安的管乐音响,能让人想起贝多芬《第九交响曲》合唱乐章用以描述贝多芬生存之境况的那个管乐前奏。其后半部分,则转变成马达式的律动化固定音型,而铜管强奏的“命运”音型也呼号其中,以此形成全曲开始以来第一次高潮性的乐队交响声浪。继而引出报警般的主题合唱段(“城门关”,图2 中表示为A18)。铜管和打击乐器以拉宽的时值和倍增力度演奏的“命运”音型,高音弦乐器和木管则呼啸奏出半音下行的音型,共同渲染烘托出疫情瞬息而来、城门瞬息而关、人们瞬息而入、生活瞬息而变的紧张气氛。中间部分的第一段B,换以激动的小快板(Allegretto agitato)。弦乐与木管的音型交替,打击乐器节奏衬托性加强,加上随之进入的男声二部合唱,都表现出既有积极快速行动、又有急促心跳紧张的情形。随后的间奏延续并强化这种氛围而逐次放缓。中间段的第二个主题C则首次回归Adagio,由男声先导、女声紧随而形成四部合唱,它们重叠性地结束在Allegro速度的间奏之上。所引出中间段的第三个主题D(在d 小调上,后在g 小调上变化重复一次),由男声二部与女声二部形成模仿式密接呼应,把音乐推向短暂的高潮。引子主题提高小三度调性再现后,第一段主题也变化再现。合唱四部高声而反复地咏唱核心歌词“逆行者是光”“是所有人明天的希望”!音乐宽广辉煌,雄健刚劲、直抵高潮!

第三乐章《间奏曲:寒夜的烛光》和第四乐章《蝴蝶飞翔》连续演奏。如果说,之前的《庚子醒》和《瞬息》是用广角镜所取的大景观,这两段,则是聚焦后的两个精致的小特写。此种对比写法,极像杜牧《过华清宫》第一首前后两联的取景之况。

作为神来之笔,美不胜收的《间奏曲》是一首室内乐性质的乐队小品,它用单一主题贯穿的三段式写成(见图3)。《间奏曲》的主题音调脱胎于《庚子醒》的前奏,在中提琴连续切分和弦的摇曳背景上,由高音弦乐器轻微柔弱地奏出,之后间以木管声部飘逸而遥远的填充式呼应。③全曲中类似此处之木管用法者多而精彩。譬如第八乐章《重生》第30小节起,在一架颤音琴和一把圆号持续奏出的g小调主长音背景上,长笛轻盈飘逸而出的悠长独奏旋律,有如天外飞来,亦如破云而出的一线光明。由此引出男中音独唱。音乐性格宁谧、萧瑟、清泠、孤单,能很好地体现乐章标题关于“寒夜”和“烛光”的意象。最后10 小节为扩充部分,但以第四段主题音调的先现而转化为向第四乐章过渡的连接。

图3 第三乐章《间奏曲》结构图示

女高音独唱《蝴蝶飞翔》为全曲中篇幅最小者。其结构处理也异常简单,有再现二段式竟和教科书的范例一样地标准(见图4)。但她却曲调华美而行腔亮丽,立意高远而余味深长。加上乐队前奏、间奏、尾奏都使用了的降六级和声大调的色彩性动机衬托,使这曲美妙的女高音独唱曲之主体,像淡淡晨雾中嫣然绽放的一朵美洲七瓣莲,像暝暝晦暗里毫光闪烁的一颗夜明珠,也像煌煌大剧中灿然而出的一曲抒情咏叹调。加上这是全曲中首次使用庄子所谓“物化”的象征性意象,也是独唱女高音音色在套曲结构中首次单独出现,都使其效果显得更加突出而夺人视听!

图4 第四乐章《蝴蝶飞翔》结构图示

第五乐章《最后的幸福》,为男中音独唱。与第四乐章的声部安排既呼应又区别。音乐的笔法简练、格调明朗、进行流畅、舒展自如。结构则为单一主题的变奏性二段式(或基于“分节歌”形式变化而来的二段式,见图5)。乐队前奏的主题,仍是从《庚子醒》前奏材料衍生而来,但却是《庚子醒》前奏在全曲各乐章变体中走得最远者,甚难识别于一瞥之下。其旋法简单而别致:先由第一小提琴奏出的c-d-b 三个音,可分解出上行小二度的c-d 和下行大二度的c-b 两个呈“喇叭状”(或类似“小于号<”之状的)隐伏反向声部;木管高八度重复一次后的第五小节,这个动机保持原节奏,音高却改变为c-e-a 的进行,也能分解出上行小三度的c-e 和下行大三度c-a 或呈<状的两个隐伏声部(且都是从c 音上开始),从而使其反向扩张的“喇叭口”被扩大。若是把上述两组反向声部的音高合并起来,便可得到c-d-e 和cb-a这样两个反向的线性声部。而这种由上下行级进而呈反向扩张的隐伏声部设计,中外音乐作品都有所见,但以意大利新音乐作曲家达拉皮科拉为其有序幕的独幕歌剧《囚徒》(The Prisoner,1944—1948)所设计的名为“希望”的十二音序列最为典型:它借用这种声部的反向扩张而象征囚徒之强烈的“希望”。相比《献给2020》,其虽不是无调性音乐,但它用的这种隐伏声部的反向扩张,也隐蔽而曲折地表达了人们对“最后幸福”的依依不舍或绵绵期望。

图5 第五乐章《最后的幸福》结构图示

第六乐章《樱花落》,乐队与女高音独唱,这种音色或声部安排是对第四乐章《蝴蝶飞翔》的呼应或再现,也是第二次使用“物化”的音乐意象。但它比第四乐章的规模更宏大,色调更明快、情绪更率直、结构更复杂:整体为二部曲式,但其呈示部分又是一个有一定奏鸣式特性④因第一部分的第二主题B 有作“换调再现”处理,故以云。在一般的曲式学中,ABAB’A 式的五部对称性回旋曲式,也被称作“奏鸣回旋曲式”(但非“回旋奏鸣曲式”)。的、单主题插部的回旋曲式,这便与《庚子醒》中以慢速音乐形成的回旋曲式相呼应(见图6)。第一大部分主题句“樱花落”的女声旋律,虽然也是从《庚子醒》前奏主题脱胎而来,但因节奏、调式、词曲结合与行腔方式的变化,则显出浓郁的伤情性和某种怀旧感(譬如任光的《渔光曲》)。第二大部分小快板速度的女声合唱,虽其音色清丽如银,又其性格青春如水,却丝毫无“樱花飘落”的凋零感,反倒有“樱花盛开”的欣喜明艳!

图6 第六乐章《樱花落》结构图示

第七乐章《看夕阳》,是一段为配合人声讲述的乐队背景音乐,结构也为三段式(见图7)。与充满批判、痛斥、反思、哲理、希望、寄托、象征之意的诉说词相比,音乐始终保持着不急不徐、不突不兀、不愠不怒而平静叙述的理性抒情特质。引子中由长笛演奏的、自高而低进行的、“曲首冠音”⑤“曲首冠音”这个专有名词,出自苏联音乐理论家玛采尔的专著《论旋律》。它指的是一条旋律中的最高音(即所谓“冠音”)出现在它的最开始(即所谓“曲首”的位置),从而使得其整条旋律,在外观上呈自上而下之状,在表情上则犹如一声抒情的呼唤或长长的叹息。因此,凡用“曲首冠音”旋法写成的旋律,被认为可以获得或产生如诗人夸张朗诵般的表情效果。譬如柴科夫斯基《第六交响曲》(Op.74)第一乐章那个著名的副部主题,拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》(Op.18)第三乐章那个用旋律大调式写成且极富歌唱性的副部主题等。第八乐章前奏所用的这个长笛旋律及其在英国管声部的变化重复,都明显有类似效果。式的、叹息感十足的舒展旋律;第一段由小提琴演奏的、跌宕起伏的、宽广明朗的五声性旋律;还有中间段进入时那种色彩鲜明的大小调对置;以及中间段第二部分色彩艳丽的小三度调性对置,都表现出作曲家对此类音乐写法的娴熟技巧,也与《庚子醒》的前奏以及《间奏曲:寒夜的烛光》形成呼应。

图7 第七乐章《看夕阳》结构图示

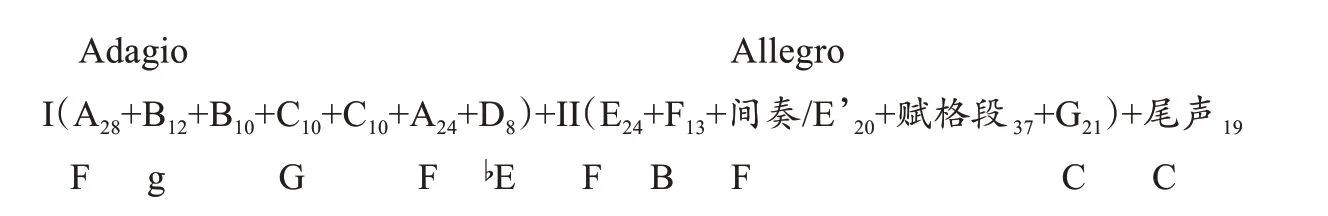

第八乐章《重生》,是《献给2020》套曲的终曲。作为套曲结构的一种要求,也作为对这种要求及其“结论性功能”的必然响应,这个乐章被设计成全曲之结构中规模最大者,段落最多者;所用音乐表现手段最丰富者,尤其是人声的种类以及其声部组合方式(包括不同的独唱、重唱、合唱及其多种可动对位),加上声乐主题的器乐化变形,以及音响的力度、强度、响度、厚度之起落变化等;也还是音响性格在高潮性、冲击力、震撼度方面最为强烈者!整个乐章既有庄严的史诗感,又有宏大的叙事性,既有强烈的行动感,又有坚定的必胜之心。《重生》和全曲主体结构之一的第二乐章《瞬息》相呼应,也使用了大型的二部曲式(见图8),从而增进了全曲结构的内在统一。

图8 第八乐章《重生》结构图示

二、意味的思考

壮且美矣!交响曲《献给2020》不仅好听;更留给人以某些思考的意味;因能发人有意味的思考。

之一:在声乐性的套曲结构中使用“人声讲述”

作品的第七乐章《看夕阳》,实际上是一篇配乐散文。散文的书面结构,被记录成19个自然段(因把有些排比的句子像诗歌那样地按单行书写,故其数量如此之多)。唐跃生把它们划分成先于音乐开始的“引子”部分和有配乐相伴的另外“五个部分”(见图9,其中的大写字母,指示讲述时与音乐总谱排练号相对应的起始位置;文字或大写字母右下角的数字,代表散文自然段序号)。

图9 第七乐章《看夕阳》散文的书面结构

这篇讲述词,是一篇美的散文诗,也是演出现场时最能直击人心而催人泪下者。因为它有愤怒!有谴责!有反思!有批判!有人性!有天良!尤其是充满了诗人唐跃生及其为人为文的独特视角、独特方式和独特的语言个性!而这种独特的视角、方式和语言个性,又直接影响并标示出唐跃生歌诗、歌词作品之可识别的风格和特征。按照诗人韦锦(本名王家琛)的说法,唐跃生的歌词语言,虽是“澄澈幽邃”的,却是“温润亮丽”的,有时还甚至还像个“愤青”,以求“在光明中最大程度地光明”。人们常说,豪放的苏东坡喜欢“以文为词”或“以论为词”,在其最为著名者中,当含《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》。在上阕里,东坡对自己良师益友欧阳修的《朝中措》发表议论,下阕则对前贤宋玉的名篇《风赋》展开议论。联想起来,我忽然觉得,唐跃生的歌词写法,是不是也有些“以论为词”的味道呢?或说是“夹词夹论”“亦词亦论”“即词即论”的呢?因为唐跃生及其歌词作品,常常不是在抒情,而是在抒怀;不是在叙事,而是在议论。如果是这样,又可不可以看作是继承了东坡笔法而若有东坡遗风呢?

在重大题材的声乐性套曲中使用朗诵乐章,并非是要改变套曲的“声乐”属性,而是为了某些特殊内容及其表达或表现的需要。因为有些内容,单靠歌唱已不足也不能表达或表现之,抑或不方便为人声歌唱之,而只能诉诸直接的话语述说才能完成(譬如《看夕阳》的讲述词)。据我所知,中国作曲家创作的这类声乐性套曲作品中,最早(或唯一?)使用语言性乐章的,大约就是冼星海和光未然的《黄河大合唱》了,其第三乐章《黄河之水天上来》,就是一篇使用一柄三弦(后改用一把琵琶)伴奏的配乐诗朗诵。当然,因时过境迁,现在的音乐会演出,大都将这一乐章省去了(因其被认为“不太符合音乐会演出”的要求)。交响曲《献给2020》,全曲也是八个乐章,这不仅合于《黄河大合唱》的乐章总数(含第三乐章),其中也使用了一个朗诵性的乐章。这是一种借鉴?或是一种巧合?我看主要还是为特定内容及其艺术表现的需要!当然,与70 年前的抗战时期的情况相比,今天的条件是大不同了,为人声讲述的配乐,既可使用“交响乐队”演奏、也可使用“交响音乐”写法了。因此,邹野、方石为《看夕阳》所作的配乐,是独立而完整的,丰满而深刻的、呼应而有机的;既符合讲述内容之表达,又益其思想主旨之表现。当然,也是可以脱离人声讲述而独立于音乐会演出的。

之二:关于“蝴蝶”的意象

前面说过,《蝴蝶飞翔》一曲,旋律是非常优美的,效果是非常出彩的,其寓意更是有深刻而别样之意味的。一瞥之下或可觉得,若以“蝴蝶”意象比之于其它乐章的题材取类,这里仅仅因为“蝴蝶张开了翅膀”,似乎与抗疫之事的联系不够!若以“蝴蝶飞翔”比之“庄生梦蝶”“梁祝化蝶”“谢逸诗蝶”等文化意象,这里仅仅因为它“飞不过长江”,又觉还不够浪漫!

然而,仔细聆听,努力阅读,并主动作“体验性”的联想,我还是喜欢这个乐章,喜欢这只蝴蝶,喜欢这种意象!问题是,词作者为什么会在庚子之年选上了这种柔弱的节肢动物?为什么会认为蝴蝶“张开翅膀就漂亮”?是因其迷人的花纹、斑斓的色彩、宽阔的翼展、扑闪的回翔?是因其在中国文化传统里的特殊意义或在民间传说中和情感倾向?还是因为她“经不起风浪”“飞不过长江”“没有骨头也坚强”而“只惹我幻想”?此岂庄子“不知周之梦为蝴蝶欤?蝴蝶之梦为周欤”(《齐物论》)?

真的是要感谢邹野和方石,他们为这蝴蝶设计了如此迷人而隽永、堪称《教我如何不想他》的女高音主题:他们构架了以sol-do(徵-宫)两音⑥以这两个音级所构成的纯四五度音程,不仅在中外七声音阶系统中都是含量最多的、最适应调式调性自如转换的;而其分解后的旋律音程进行,也最能形成稳定感、坚毅感和力量感。在中国五声风格的旋法中,强调四度关系的sol-do,比之强调五度关系的sol-re,则前者更明亮,后者更柔和。譬如小提琴协奏曲《梁祝》的主部主题以sol-re为构架,因此抒情柔和,副部主题则以sol-do为构架,因此活泼明快。为骨干支撑的宽广进行和由持续的主音朝着下属方向转换的那种“明亮如光”的旋法;他们勾勒出了由低到高、翼然升腾的壮丽音高曲线;他们塑造出“蝴蝶飞翔,光芒万丈”⑦唐跃生的原词本是“柔情万丈”。因为其中有“潜在之光”,这里我便自行以“光芒万丈”示之。“敢专笔削”乎?不亦俗套乎?请见后文。的灿烂意象。看来,1963年,美国气象科学家爱德华·洛伦兹,把一种在初始条件下因微小变化而引发的长期而巨大的连锁混沌现象,命名为“蝴蝶效应”(The Butterfly Effect),是有其选择标准或倾向性原因的。

诱人的“蝴蝶飞翔”!

混沌的“蝴蝶效应”!

之三:关于隐秘、潜在而象征的“光”的意象

在《献给2020》主体性乐章之一的《瞬息》中,有一处特别引人视听而发人感悟之处:从第236小节的末拍上开始,混声四部以强劲的力度在八度的C 音上刚劲唱出“逆行者是光”,这句有意味且有所指的核心歌词,从而引入《瞬息》的高潮。这是“光”的概念及其意象,在全曲中第一次直接、突出而明确地呈现。

实际上,并非限于《瞬息》一个乐章,全曲的八个乐章都有类似情况,它们可以连成一条潜伏的意象之链,一条由“光”的各种表达或意象串联起来的、前呼后应的、有意味的表达表现路径:从第一乐章追逐无助灵魂的“夜色”之光,风声凄凄、天地无语的光之“迷茫”;到第二乐章虽是黄昏的“残阳”之光和代表希望的“逆行者”之光;到第三乐章之寒夜的“烛光”;到第四乐章的“蝴蝶之光”;到第五乐章为最后幸福的希冀之光;到第六乐章拨开“阴霾”的必有之光;到第七乐章那讲述者认为“蛮好的”那种“夕阳”之光;直至第八乐章无辜雪花的飘曳之光、抬头望见的“漫天星光”、享受芬芳的明媚“春光”。虽然这些“光”概念或意象,有的是直接表达的,有的是曲折暗示的,有的或只是受众(笔者)的主观意会(又或“臆会”?)。但它们毕竟能在“光”的意义上等同起来、关联起来、统一起来,使其所“献给2020”的,不是其它,其实是“光”!是那——能照亮黑夜、照亮心灵、照亮眼前、照亮未来、照亮你我、照亮世界的——无比灿烂之“光”!

对综合艺术的声乐作品而言,词是曲之魂,曲为歌之翼。我想,我们的诗人,如果能把歌词中这些有意味的潜在因素处理得更必然些、更确切些、更诗意些;而我们的作曲家,也能顺应“光”的意象脉络,给出一个关于“光”的主题或动机设计并贯穿始终,还能在与“光”有关的歌词意象出现处,以“字句描绘”(painting words)之法而依“意”行腔地处理,不亦可乎?不妨一试!

之四:关于“乐队歌曲”和音乐作品的“无条件好听”

歌曲,是音乐艺术中不可缺少、也不可替代的一个重要组成部分(在中国尤其如此)。艺术歌曲,则是音乐之声乐艺术作品中格调高雅的一个分支。大致地说,艺术歌曲最突出的特征在于其“专业性”——选用专业作家创作的诗意化程度较高的歌词,以专业作曲家用专业创作手法谱曲,再请专业的歌唱家、在专业化的音乐厅内、以专业发声法唱给专业性受众听——这样的专业化歌曲,在西方音乐生活中占有重要的地位。20世纪以后的中国,也逐渐有了自己的艺术歌曲。但如何在其专业性和大众接受的可能性之间寻找可能,一直是一个问题领域。另外,自浪漫主义晚期而入20 世纪以来,一直是与钢琴声部合作为主的西方艺术歌曲(中国也如此),逐渐为与交响乐队合作的形式所取代。譬如:德国作曲家理查·斯特劳斯的《最后四首歌曲》,奥地利作曲家贝尔格的《阿尔滕贝格歌曲五首》,英国作曲家布里顿为人声和室内乐队而作的《小夜曲》(Op.31),法国作曲家布列兹为女中音和室内乐队而作的《无主之槌》等等,都是其中之优秀而著名者。《献给2020》,虽以“交响曲”体裁名之,但事实上,不论其乐队份量有多大,交响性意味有多浓,都不足以改变其以声乐为主体、以声乐性为本质的特征,故属于20 世纪新音乐体裁范畴的“乐队歌曲”(Song with Orchestra)。

还想借此机会说明一个看法。音乐艺术的听觉属性,决定了“音乐是要给人听的”这一基本的、不必多说的、存在性价值要求。我一贯认为,作曲家的创作不论出于什么目的、为了什么追求、基于什么需要,虽可因之打破一切规则,却不能以牺牲听觉效果为代价!所以,音乐作品一定要好听!如果音乐作品不好听,就不会有人听;如果无人听,就失去了存在的价值和意义。

然而,什么是音乐的“好听”?这或许像一千个读者心中有一千个哈姆雷特那样,很难有统一的回答。仅就我个人的看法,也或是其最低限度的标准——所谓“好听”,应该是好的音乐作品最应具备且不可或缺的基本品质,就像是好的食品应当“好吃”、好的服装应当“好看”、好的香水应当“好闻”一样。而且这种“好听”,无需加设任何前置性条件(即所谓“无条件的好听”),还能像重庆火锅、广州早茶、上海西点、北京烤鸭或武汉红菜薹那样,不仅是一个人、一时地觉得好吃,而是很多人都觉得好吃且久吃不厌。从这个意义上讲,我们不必要强调或推辞性地谓之“不同者有不同欣赏标准”云云。继而言之,如何解决大家“都觉得无条件好听”的问题,的确是关乎专业音乐创作能否有意义存在、能否健康持续发展的一个现实的重大课题!值得欣慰的是,我们听到了好听的《献给2020》!因此要特别地感谢她的作曲家——无论是邹野还是方石,他们都是在坚持不懈地努力、坚持不断地推出“无条件好听”之音乐作品的。

譬如说交响曲《献给2020》!