湛江旧县村傩舞“考兵”传承与发展研究

樊蒙蒙 周 煊 周志芳

(广东海洋大学寸金学院,广东湛江 524088)

据相关资料记载,“傩”最早出现在西周,是一种国礼祭祀的仪式。宋朝以后流传于民间用于驱鬼逐疫和祈福的一种巫舞。关于“傩”的说法诸多,其中,截至目前已知最明晰的对于驱鬼逐疫之傩的解释是东汉杜子春的观点,即难问、责难之意,进而有驱赶鬼疫之意。而在《周礼》中方相氏有“黄金四目”逐“疫”,表明“傩”的最初内涵应是“巫+面具+逐疫”[1]。 傩文化以傩仪为核心,以傩舞、傩戏、傩俗为主要内容。傩舞素有“舞蹈活化石”之称,是我国珍贵的历史文化遗产。

傩舞“考兵”是一种典型的驱鬼逐疫、遣灾纳福的傩祭活动。目前主要存留于湛江市麻章区的旧县村,在湖光镇的东岭村、西岭村、云脚村、塘北村和下博村等地也有分布。因为“考兵”在旧县村彭氏家族内传承,所以此次以旧县村的傩舞“考兵”为研究对象。旧县村乃隋唐时期铁杷县治所在地,至南宋宝祐年间(1253-1258年),彭姓始祖将傩舞“考兵”从陇西经镜方村(今江西省吉水县)引入旧县[2]。作为傩舞文化中的杰出代表,“考兵”距今已有七百多年的历史。傩舞“考兵”于1993年被评为国家文化科研重点项目,并于2008年被收录为国家级非物质文化遗产。“考兵”主要在每年农历正月十五及年例时期(农历三月二十五到二十七),从凌晨3点到晚上9点在泰山庙前的广场举行。傩祭主要分3个阶段进行,分别为请神、娱神、送神。表演形式是由7位跳傩人分角色饰演,分别扮演土地公、土地婆及李、刘、车、麦、洪五位将军。表演者头戴面具,手持道具(洪将军执旗、麦将军执关刀、车将军执斧头、刘将军执链、李将军执锏,土地公和土地婆手持“神棍”),在打击乐和唢呐伴奏下,以特有的步态及手诀跳跃舞动,以此驱除疫鬼,为村民祈福。其间还融入“穿令箭”“滚刺床”等民俗表演[3]。

一、 傩舞“考兵”文化发展历程

旧县村据史书记载:隋开皇十年(公元590年)设铁杷县,唐贞观二年(公元 628 年)省椹川、扇沙入铁杷县,后与扇沙并置。唐天宝二年(公元 743 年)省铁杷置遂溪县,后被并入海康县。隋至宋,旧县村先后为铁杷县和遂溪县治所380余年,明洪武三年(1370 年)椹川巡检司迁往旧县,至清雍正十年(1732年)才迁往东海岛[4]。南宋时期的旧县村是粤西地区政治经济重镇,傩舞“考兵”也是在这一时期由彭姓始祖从陇西经镜方村(今江西省吉水县)传入。

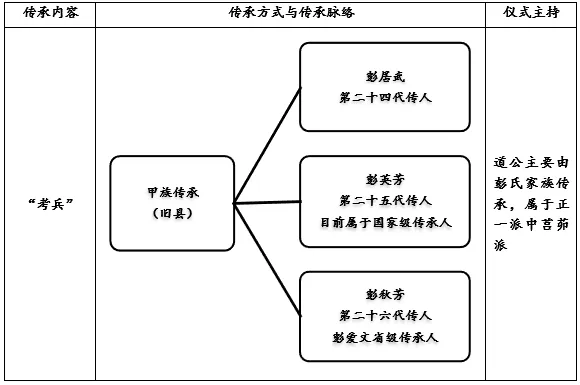

图1 “考兵”传承方式及传承脉络

旧县村目前基本为彭氏家族居住,傩舞“考兵”亦属于家族传承(见图1),现任传承人彭爱文已是族谱第二十七代传人。据彭姓族谱查证可知:旧县村彭姓氏族人为北宋大理寺卿彭延年的后代,彭延年之子曾任高州判官,因而后代子孙大都迁高州(包括今天的湛江)、台山等处。傩舞在这七百余年的发展中历经风雨,“文革”期间曾一度被禁止,村民与传承人将傩舞面具及服装藏于田野,才使其得以保留[5]。“文革”过后恢复其表演,一直传承至今。

二、 傩舞“考兵”的研究意义

傩舞“考兵”于南宋宝祐年间传入旧县村,距今已有700余年,相较于雷州地区的“舞户”“考雷将”,吴川地区的“舞二真”“舞六将”,徐闻地区的“罗卜戏”,廉江地区的“斩鬼邪”等粤西地区传统民俗,存在时间更为久远,蕴含了极其珍贵的历史研究价值,是湛江地区历史悠久的优秀民俗文化。傩舞“考兵”文化中的物质载体丰富且种类较多,跳傩人的服饰、兵器、面具乃至鞋子均不相同,尤其是傩舞表演的木制面具,色彩运用鲜艳且符合人物形象,雕刻栩栩如生且各具特色,极具艺术鉴赏价值[6]。“考兵”用于纪念当地抵御外族入侵而牺牲的五位将军,反映了当地居民对民族英雄的爱戴,以及忠诚报国不畏艰难的良好品质。仪式中的“送丁送福”“谴灾迎福”等步骤,是湛江人民自古以来向往美好生活的最好证明,充分体现了其人文价值。步入信息时代的今天,文化交流越来越频繁,新旧文化的更迭愈发迅速,傩舞“考兵”依旧是团结当地居民,增强家族认同感的有效方法。“考兵”文化历经代代相传已经深入人心,成了湛江传统文化的璀璨明珠。

三、 傩舞“考兵”的传承与发展现状

在傩舞“考兵”漫长的发展过程中,其固有的传承方式一直被遵循着。即使在农业社会时期,在受到社会、制度、经济、文化制约的情况下,它不仅保持其原始古朴的艺术样貌,在文化内涵方面也同样保持原有的历史形态,正是这种传承使其具有更加深厚的文化价值和历史积淀[7]。随着时代的变迁,社会和文化都向着全球化、多元化的趋势发展,在这种趋势下,人们的生产娱乐方式都发生了很大的变化,这些变化冲击着人们的价值观念,进而对傩舞“考兵”的传承和发展产生了极大的冲击。当传统遭遇现代,传统文化产生了极大的不适应,通过实地调研和问卷调查,总结出如下几点问题。

(一)青少年缺乏傩舞传承的主人翁意识

由于现代文化的快速发展,传统傩舞带有的神话、祭祀等旧时代烙印都逐渐为人们所摒弃,与之同时消失的还有身为傩舞艺人的荣誉感。傩舞“考兵”文化传承人彭爱文在采访中表示,在老一辈傩舞艺人眼里,守护傩舞的重要原因不仅在于他们对这项传统艺术发自内心的喜爱,还有跳傩给他们带来的责任感。“文革”时期,当地村民冒着被追捕的风险保住了已有数百年历史的傩舞面具。现如今观赏傩舞表演的群体趋向老龄化,旧县村青年傩舞队的人数仅为十多人,且傩舞教学不够系统化;傩文化在青年人中的地位正在逐渐下降,青少年对于傩文化的认同感和荣誉感较为缺失,缺乏对于珍贵傩文化的保护与传承意识。

(二)经费不足是傩舞“考兵”发展的拦路虎

据相关数据显示:旧县村总人口达7000余人,人均年收入为4000元,主要经济来源为养殖业和特色农产品(观赏树、花卉、速生经济林等)。调研中发现,因为经济原因,该村多数青壮年选择外出务工,严重影响傩舞“考兵”传承的人员储备。

2013年10月湛江非遗评审专家庞德宣在接受曾华美博士采访时说道:“我认为在非遗里,目前存在两方面问题,一是人员,二是经费。”[8]每个活动都需要经费,而湛江本身就不富裕,即使想保护有时也是心有余而力不足。传承人彭爱文在采访中表示,经费不足是影响傩舞文化传承的障碍之一,旧县傩舞继承人出现了年龄断层现象:一方面,传承人的培养一般需要3~5年,旧县的年轻人在得不到经济支持的情况下,很难耗费如此长的时间来进行傩舞学习;另一方面,傩舞的表演次数有限,表演所带来的经济收入甚微。虽然“考兵”已被列为国家级非物质文化遗产,但相关经费仍不足以维持传承活动日常所需。

(三)宣传力度不足阻碍了傩舞“考兵”的发展

对湛江地区六所高校的在校生通过线上问卷的方式进行了随机调查,问卷统计得出有48%的大学生对于傩舞“考兵”从未有所闻。经实地调研时发现,湛江旧县村设立了一座“考兵”文化陈列馆,但因为缺乏专人指导与管理,所陈列的物品与展馆布置均未能较好地展现出傩舞文化的风采与魅力。虽然政府及相关部门也引导媒体对“考兵”进行宣传报道,但因为缺乏系统性的策划与关注,近年来报刊杂志、网络新闻对傩舞“考兵”的报道逐渐减少。旧县村当地的旧县小学专门编制《古傩舞蹈与传统文化》和《湛江傩舞文化》为第二课堂教材,并邀请传承人彭爱文进校授课,但该做法并未在其他学校中实施。旧县村的傩舞文化面临着宣传力度不足,宣传方式单一的现实问题。

四、 傩舞“考兵”传承的对策与发展方向

近些年,国家非物质文化遗产保护工作的逐步全面开展并取得了一定的成效。依据“政府主导、社会参与,明确职责、形成合力;长远规划、分步实施,点面结合、讲求实效”这一由国务院办公厅在《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中颁布的保护原则,部分非物质文化遗产得到了挽救,我国非物质文化遗产的生命力得到了延续。但是非遗保护需要社会各界的共同关注和参与,齐心协力才能推进。傩舞“考兵”的传承与发展需要传承主体、政府、学校、民间组织等多方紧密合作,形成合力。

(一)发掘传承主体的文化主动性及自觉性

传承主体是指能代表某一非物质文化遗产深厚的民族文化传统,具有重大价值意义的优秀传承人或传承群体[9]。作为传承非物质文化遗产的核心力量,传承主体肩负着传承与发展的双重使命。传承人应当增强文化传承的主动性和自觉性。传承人对于傩舞“考兵”有着比他人更加深入的认识,也更了解非遗保护的当务之急。

作为当地重要的民俗活动,傩舞“考兵”表演不仅拥有相对固定的受众群体,其仪式过程、场所、路线和时间也相对固定,更寄托了当地民众对美好生活的向往与追求,具有重要的文化与社会功能。作为传承主体, 应该打破惯有的保守姿态,主动寻找开放的传承之路,树立自身的文化自信和文化自觉意识,承担起传承与发展的重任,让傩舞“考兵”在新时期社会发展中绽放出它独特的魅力。

(二)音像资料收集及数字化

傩舞“考兵”的传统传承方式主要依靠艺人的口传心授,缺乏详尽的文字或音像资料,而当前因艺人老龄化,技艺与记忆的日渐衰退,其原始风貌面临着缺失的风险,为了更加有效地保存和传播这种艺术形式,需要及时地、详尽地整理并收集相关的音像、图片甚至文字资料,之后将这些资料进行数字化保存及推广传播。随着社会变迁,“考兵”这种深深嵌入当地人生活的艺术形式,会随着环境的变化而有所改变,及时地补充更新,可为后续的传承与研究提供素材。

(三)打造傩舞“考兵”艺术精品

当代社会的艺术表现手段更加多样,傩舞“考兵”可以进行大胆创新,与现代科技以及其他艺术形式碰撞,力求打造出属于傩舞“考兵”的艺术精品。江西傩舞作为傩舞文化的集大成者,近年来敢于创新,与北京舞蹈学院联合创作了傩舞艺术精品《傩·情》,并先后在国家大剧院、纽约林肯艺术中心等国内外大型舞台演出。曾经面临传承危机的侗族大歌,靠着多方的共同努力,不仅将声音传遍华夏大地,更传播到海外。每年众多的国内演出以及上百场的国际演出不仅将这项非物质文化遗产传播到了全世界,更带来了非常可观的经济效益。这使很多在外务工的侗族年轻人愿意回到家乡,学习侗族大歌,加入侗族大歌表演队伍,不仅解决了传承发展的问题,同时带动了侗族本土经济发展。傩舞“考兵”应勇于向优秀非遗代表学习,大胆打造傩舞艺术精品。

(四)尝试开发傩舞“考兵”品牌价值

随着时代的进步,互联网的发展,人们的艺术需求更加多元化,对艺术的评价标准也更加多样并且不断提升。这给我国民间传统民族艺术的生存和发展环境带来极大变化和挑战。 傩舞“考兵”作为湛江传统文化中的佼佼者,是具有市场竞争力和艺术感染力的民俗文化,可以在保留其原生特色,弘扬时代精神的同时尝试发展属于自己的文化品牌:如开发系列文创产品(傩舞面具礼品、傩舞人物泥塑等)、建立湛江傩舞博物馆、成立演艺公司、开展“非遗舞蹈进校园”培训等,开发“考兵”的历史及艺术价值,进而提升其品牌文化价值。这样不仅能推进其作为非物质文化遗产的发展与传承,更能提升大傩文化在湛江当地的影响力,甚至国内及海外的影响力,进而不断积累提升大傩文化产业品牌的文化价值及经济价值。

结 语

多元文化的冲击和信息化时代的迅速发展,使得中国古老的民间艺术受到了巨大的冲击。这些记载着我们祖辈劳动生活方式以及美好生活愿景的独特艺术瑰宝,是中华文明的重要组成部分。今年是傩舞“考兵”被设定为国家级非物质文化遗产的第十二年,我们在投身实践, 尊重民族传统文化发展模式的同时,也应积极寻求其传承与保护的策略方法,努力将傩舞“考兵”这一传统文化瑰宝继承发扬,在历史进程中展现其生生不息的力量。

——围棋