氯吡格雷与阿司匹林联合应用在急性脑梗死治疗中的疗效分析

胡建华

【摘 要】目的 探讨氯吡格雷与阿司匹林联合应用在急性脑梗死治疗中的疗效。方法 依据随机对照原则将70例急性脑梗死患者分为每组35例。对照组开展基础治疗+阿司匹林,观察组在此基础上加用氯吡格雷。比较两组治疗效果。结果 观察组患者治疗后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、血小板聚集率与同组治疗前相比更低,日常生活能力(ADL)評分、最大血小板聚集时间与对照组治疗后相比更高,差异显著(P<0.05)。结论 氯吡格雷与阿司匹林联合治疗急性脑梗死疗效显著,值得临床推荐。

【关键词】急性脑梗死;氯吡格雷;阿司匹林;疗效

【中图分类号】R446.1【文献标识码】A【文章编号】1005-0019(2020)08--01

随着国内医疗技术水平的提高,急性脑梗死的救治效果逐渐得到提升,抗血小板药物在抑制血小板聚集、降低脑血管事件风险等方面发挥了良好作用。阿司匹林与氯吡格雷均为抗血小板聚集药物,二者作用机制不同[1],我院将两药联合使用发挥了令人满意的抗血小板聚集效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2018年4月~2019年4月我院进行治疗的70例急性脑梗死患者进行研究。依据随机对照原则分为每组35例。观察组男性20例,女性15例,年龄为44~78岁,平均年龄为(62.77±5.66)岁;对照组男性19例,女性16例,年龄为44~79岁,平均年龄为(62.93±5.71)岁。两组患者的性别、年龄等无统计学差异(P>0.05)。

1.2 方法

对照组开展基础治疗+阿司匹林:调控血压血糖血脂、脑保护、神经营养等;阿司匹林肠溶片100mg/次,1次/d,口服,2周为1疗程。

观察组在此基础上加用氯吡格雷:氯吡格雷75mg/次,1次/d,口服,2周为1疗程。

1.3 观察指标

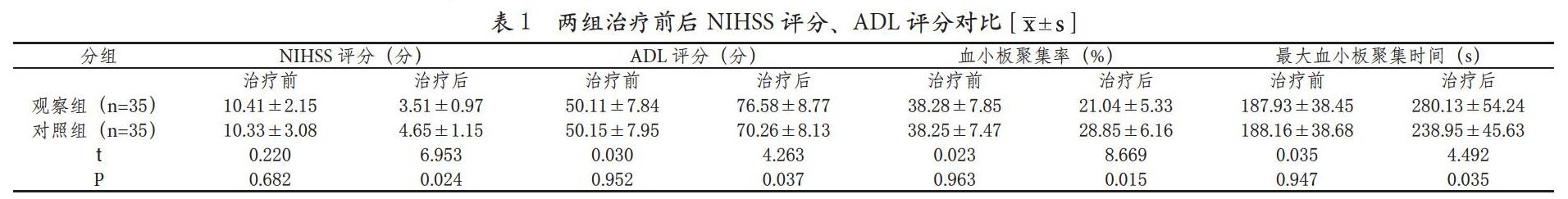

比较两组治疗前后NIHSS评分、ADL评分、血小板聚集率、最大血小板聚集时间。

NIHSS评分[2]包括语言、意识水平、上肢肌力、下肢肌力等8项内容,总分为45分,评分越低表示神经功能缺损程度越低。ADL评分[3]包括上肢和下肢共20项内容,总分为60分,评分越高表示日常生活活动能力越强。

1.4 统计学分析

数据中的计量数据用均数±标准差()表示,使用SPSS 19.0进行数据处理,两个独立样本比较采取t检验P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

两组患者治疗后NIHSS评分、血小板聚集率与同组治疗前相比更低,ADL评分、最大血小板聚集时间与同组治疗前相比更高,差异显著(P<0.05);观察组患者治疗后NIHSS评分、血小板聚集率与同组治疗前相比更低,ADL评分、最大血小板聚集时间与对照组治疗后相比更高,差异显著(P<0.05),见表1。

3 讨论

临床研究表明,动脉硬化性血栓是急性脑梗死发病的主要病理基础,而血小板活化是血栓形成的关键原因。因此,临床上常使用抗血小板药物对急性脑梗死进行治疗。阿司匹林是目前临床最常用的抗血小板药物,主要通过阻断花生四烯酸衍的代谢路径,抑制血栓素A2生成、血小板合成和乙酰化纤维蛋白原,产生抑制血小板聚集,防止血栓形成的作用[4]。但该药物单独使用效果并不十分显著。氯吡格雷为新型抗血小板药物,可通过选择性抑制ADP与血小板表面受体结合产生抑制血小板聚集的作用[5]。本研究中将两药联合使用,结果显示观察组患者治疗后NIHSS评分、血小板聚集率与同组治疗前相比更低,ADL评分、最大血小板聚集时间与对照组治疗后相比更高,表明氯吡格雷与阿司匹林能够产生良好的协同作用,在改善急性脑梗死患者神经功能、促进病情康复中有显著效果。

综上所述,氯吡格雷与阿司匹林联合治疗急性脑梗死疗效显著,值得临床推荐。

参考文献

龙章玲, 胡晓. 阿司匹林和氯吡格雷在急性脑梗死中的应用进展[J]. 中国医药, 2019, 14(8):1262-1265.

张步环, 王宏, 贾文霄, 等. DTI及DTT技术与NIHSS评分系统在急性脑梗死患者预后评价中的对比研究[J]. 临床放射学杂志, 2014, 33(6):812-817.

章美娟, 周小军, 袁兆康, 等. 社区老年人日常生活能力评价与影响因素分析[J]. 中国全科医学, 2007, 10(24):2106-2108.

黄延志, 汪琴. 阿司匹林联合氯吡格雷治疗急性脑梗死效果及对血小板聚集率、神经功能的影响[J]. 中外医学研究, 2019, 17(27):146-148.

亓慧敏. 氯吡格雷联合阿司匹林治疗对急性脑梗死患者血小板活化聚集状态的研究[J]. 河北医学, 2017, 23(3):374-377.