且凭篆籀笔 落墨颇草草

——金文创作雏议

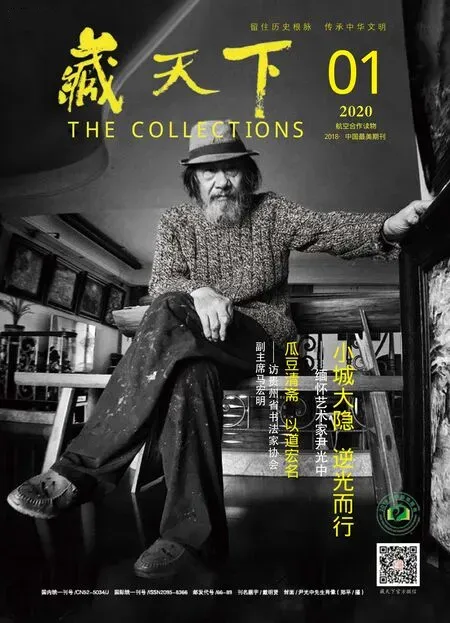

文/马宏明

产生于西周时期的大篆,因系《史籀篇》所用字体而称为“籀文”,复因其载体为当时的青铜器之铭文而称为金文或钟鼎文。大篆是篆书体系中,由殷商甲骨文转换到秦汉小篆中承上启下的重要一环,这种转换不仅是时间的推移,更是艺术观念与审美情趣的变化及载体形式、文字内容的更新。

甲骨文是镌刻于龟甲兽骨上的纯粹的刻划文字,多用于占卜,金文是铸刻于青铜器上的铭文,小篆则是在“书同文、车同轨”的政治生态中产生的刻于石头上且极规范的文字。就艺术风格而言,契文瘦硬、金文雄浑、小篆纤细。而三种载体相比较,前后两种都取之自然界,加工方式亦较为简单,青铜器要经过颇为繁复的制作工艺,其内容多记录王公大人们的活动功绩,多属礼器。因而无论是器物本身还是器物铭文都自具“钟鸣鼎食”的贵族气象。从书法艺术的角度去观察,其线条灵活多变、饱满丰腴,结构与章法更具婀娜多姿的装饰性与参差历落之美,显示出自由不羁与随心所欲。

但随着时代的发展、历史的演进,其他书体的产生,大篆退出了实用的历史舞台,作为中国文字的化石而封存在历史的记忆中,多数人对它都已非常陌生,见之恍若天书,已成为那些研究文字学、历史学与书法学专家们的附属,只有在学者、书家著述与作品才能见到这些古文字的身影。在沉寂两千年后,由于清代严苛的政治环境,致使许多文人不敢面对现实,而投身于故纸堆中,考据学、训诂学、金石学等,一时成为显学,加之甲骨文的大量发现,金文研究与书法创作逐渐形成气候。贵州当时虽地处偏远,相对落后于作为文化中心的江南、中原,却也不甘落后于人,出现了不少声誉至隆、成就卓著、影响至深的篆书名家。此风强劲,至今尤隆。

自清代西南大儒郑子尹、莫友芝始,悠悠百余年来,篆书便一直是贵州书法的优势与强项,并一以贯之地形成了带有明显地域书风的篆书创作体系,郑珍、莫郘亭、莫庭芝、莫绳孙、郑知同、罗文彬、姚茫父、王仲肃、肖娴、陈恒安、杨祖恺、周德全、刘承权、黄源、何本安及当今书坛仍在挥毫者,周杏邨、李慧珺、李华年、周运真、包俊宜、秦良静、黄仁龙、王河云等,都以篆书名世。黔省书坛、江水滔滔、前浪后浪、奔腾湍急,旧人新人、时出异彩。纵观历史,因文化生态、艺术氛围的不同,先贤篆书多以小字为根基,讲究六书之渊源、学术之气息,志不在于书,亦不以书扬名,提颖创作几乎是治学为文的附属,严守于学问研习的范畴,追求的是诗意与禅境,寻觅的是心声心画,是自然的流露,风格的形成是水到渠成,是无意于佳乃佳,笔下多为诗稿、信札、友朋交谊、书斋小品。随着时代的发展、审美观念的流变,当代书法创作强调装饰性、制作性,追求的是展厅效果与视角冲击力,刻意创新多以华胜于朴的新颖炫目为能事,现代篆书亦难越于此诸。

汉字是一种表意文字,每一单字都有其深厚含义,因而我们民族的宇宙观、人生观、价值观都自然而然地包罗于这些文字之中,说到底字学即哲学、文字学。汉字不唯是抽象的符号,其中蕴藏着华夏民族的文化基因与聪明智慧,不佞在涉篆之初,先师恒安夫子即将其著述《说文解字部首古今音读》原稿取出,令我复印阅读,这是夫子晚年力作,以小篆写出每个部首,反切及拼音以朱笔一一标出,紧缀其后,可谓一目了然、通俗易懂,是一本初研文字学的入门之书,在先生的引领下,对文字学发生了浓厚的兴趣,有了一定的了解,进而对段玉裁、唐兰、容庚、商承祚、董作宾、郭沫若、姜亮夫、李学勤等文字学家的著作皆有所涉猎,这其中有的精读,有的浏览,这些文字学大家各抒已见,有的文辞艰涩、难以理解,有的论点独特、高屋建翎,可谓受益良多。

恒安先生辞世后,我又有幸接触到章光恺先生,这是一位不独绘事超群,同时更是一位学问深厚的大家,其一生贫困、淡泊自守,“富于笔墨穷于命”是其平生真实写照,章先生于文字学研究至笃,数年间我几乎每周必到他那简陋的画室向其求教,先生直率耿介,往往将看似艰深的文字学通俗化,且记忆超强,释疑解难一语中的。我在阅读过程中,每每遇到困难向他求教,一问便知,他会准确地道出其出处典故,同时他还将其早年收藏的数本文字学书籍与文字学笔记慷慨相赠,经过老师们的点化和阅读,粗略了解“六书”原理,及小学基础。也大概了解到甲骨各期风格的不同,“四堂”观点的各异,将其应用于篆书创作中,如在写金文时尽量利用钟鼎彝器上现存的字,若实再缺如,则用甲骨文与小篆或通假字替代,对某些后起字则设法以偏旁部首在不违背文字学原理的前提下拼凑架接,好在这样的字并不多。但切不可以隶楷结构用于篆书,因两者结构有极大差别,所谓“隶首相同篆不牟”,否则便会与篆意离题千里,指驴为马、悖意乱辞。如是在金文创作中工具书的选择尤显重要,除《说文解字》外,徐文镜《古籀汇编》、容庚《金文篇》、高明《古文字类编》及日本友人北川博帮《清人篆隶字汇》,是我案头常备,时时查寻、百翻不厌,这些字典收纳丰富、学术价值极高,且随着时间的推移,地下文物的不断出土,新见字不断收入后出书中,为我们提供了取之不尽、用之不竭的创作源泉,在书法创作中一定要拒绝使用那些凭空臆造、毫无学术水准的俗字,总之金文用字须言之有理、言之有据,先合六书、再究八法。

笔者最早是在恒安夫子督导下以小篆入手,夫子从笔法起给我做示范,为我讲解历代篆书的异同,杨沂孙、吴大澂、莫友芝诸家的特点,每每翻阅先生遗留的那些课徒稿,云岩室中先生耳提面命的往事便萦绕脑际、历历在目,但许是性情之使然,难于受小篆结构的均等平正、用笔的一丝不苟所束缚,便将目光投向了大篆。学习书法,师承前贤、临摹碑帖是唯一途径。金文的取法必须上溯商周而下及明清。西周时期的《毛公鼎》《大盂鼎》《颂鼎》《散氏盘》等重器,无疑是我们临摹的对象,但另一些同一时期的小件铭文亦不可视而不见,罗振玉编《三代吉金文存》,郭沫若编《西周金文大系图》及《西周金文集》等金文图书,搜罗了大量的壶、戈、簋、矛、缶等小件器。少字数铭文,亦体现出它们不同的文物价值与艺术价值,重器正大堂皇、气象恢宏,小件则小中见大、咫尺千里。临摹金文贵在透过契铸之痕去窥探其笔墨效果,对于周人的用笔,我们不能像观察汉晋以后的墨迹那样,去领略其起始顿挫,只能透过铸痕去参悟去思考。

同时清代以降,何绍基、吴大澂、吴昌硕、黄士陵、王福庵、黄宾虹、丁佛言等大师曾临摹了大量金文传世,从他们的作品中,我们能直观地体会到笔墨气韵、轻重缓急及使转变化。相对于后来的行草书而言,金文是静态的书体,临摹不是描,更非抄,不独形似、神似,所贵者当体现出气象与气韵。西周金文中的典雅华贵与雍容大气较难把握,因而在临摹时亦当思越千年、与古为徒、意与古会。在临摹时不可将其僵化于形似,而应取神纳气、力追古趣,使之具有草情隶意、渴骥奔泉之势,在旁通二篆之际,应于古玺、汉碑、诏版、竹木简、砖文、陶文、古钱币文字中去汲取精华,如是创作方不囿一格而显丰富多姿。

元人赵孟頫诗云:“石如飞白木如籀”,篆籀的用笔首先要强调以中锋为主,辅以侧锋偏锋,才能体现出饱满、圆润、力量感,也才会具有枯藤老树、古干虬枝的涩势,线条浑圆饱满之后,要做到粗细轻重搭配得当,切忌似玉筯文般的均等划一,在某些笔画的连结处,应有意无意断开,但应是笔断意连、笔断气连的断,是一种前后相衔、一以贯之,使之透气亦使之呼应。

金文的点往往会一带而过,在书写时亦要强调其力量与气势,恒安先生说大篆的点要如山水画中点苔法,即须灵活自然,同时亦穷于变化,金文用笔更应汲取汉篆、汉印、陶文的方笔使之圆中茹方、方中蕴圆。唐人孙过庭《书谱》云:“篆尚婉而通”。清人刘熙载《艺概·书概》亦云:“此须婉而愈劲,乃可,不然,恐涉于描字也”。

婉是指柔和,通是流动,即在书写篆书是应酣畅淋漓、笔沉墨厚,终归是体现出气韵生动。吴昌硕曾说:“老缶画气不画形”,书法亦然,即须不拘小节、不囿于技,创作之时应解衣磅礴、逍遥法外,使笔下生风、字间生气。金文的结构古拙大气、聚散有度、开合自如,在创作中须恪守典雅平和的气象,亦须造险,使之平中寓峻、奇正相倚,篆书虽然讲究中轴对付,但也应打破平衡,不至呈死鱼瞪眼之象。

中国书法讲求线条美、律动感与抽象性,终是符号的艺术。在金文中,象形也仅仅占小部分,时见有的书者将金文写成图画化,误将原始的图案“还原”于创作之中,那是绝不可取的。书法创作当如孙过庭所云:“情动形言,取会风骚之意,阳舒阴惨本乎天地之心”的抒情性效果。大篆在书写过程中,有的部首可上下左右挪动,这在一定情形下为创作的变化打开了方便之门,使上下字之间不至于过多雷同。“凤舞鸾翔墨色鲜”是宋人诗句,墨色应黑而亮,即“鲜”,书写金文我认为墨稍浓则神采自具,否则淡墨伤神。至于金文的章法最好能做到大小搭配、参差历落,如珠落玉盘、似夜空星宿,出之自然,或可打上朱丝栏使之具秩序或与色彩的装饰意味,金文许多读者多不能识读,释文自然是必不可少的,它与落款、印章一样是一幅作品的重要组成部分,我一般用隶书作释文,用行草落款,使之更加丰富。记得潘天寿先生曾说:“艺术的生命在于变化”。我想这样处理也是富于变化,变于生命的一个方面。

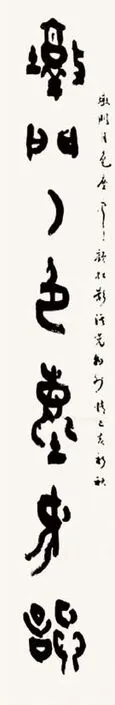

以上所言都系创作中对技的理解与感想,浅显而粗略,其实真正意义上的书道,是不可道,是作品中所透出的只可意会、难于言表的诗心禅境,是超越法外、是书者自然流露的心声心画。在瓜豆轩壁上,长年悬挂着一幅恒安夫子当年赠我的金文对联,对书法中的笔墨与风格取舍已言明,余时时仰面拜读、受益至深:

左碑帖 右鼎鬲 契铸之间有笔墨

入周秦 出苏辛 婉豪而外无师承

庚子上元急就于龙泉邨