和张二棍骑马旅行记[散文]

1

这年头,在很多地方,马没有驴值钱了。

原因很简单,马肉没有驴肉好吃。

2

两匹马合计:18500 元。

打算:从林西县,经锡林郭勒,兴安岭,呼伦贝尔,到额尔古纳河。

要求:成也可,不成也可,开心就行。实在不开心也可。

人物:我和张二棍。

缘由:趁着有点时间和钱,有点激情和体力,做点自己喜欢做的事。

注意:过于看重内心的时候,喜欢二字,足以让人做很多傻事。

3

喜欢马蹄敲在石头上的声音,清脆,但不刺耳。

喜欢在马背上一起一伏的感觉,仿佛进入了画质清晰的西部电影。

西部电影有一个好处,就是善恶会在结尾处,得到报应。

4

张二棍,名常春,山西代县人。

喜欢落日、荒原和酒。

他气质古朴,能把新开业的购物广场,坐出黄土高坡的感觉。

我在北京的出租屋,被告知不用上班了,就打电话问他,出去走走有时间吗?有啊。去骑马吧?好啊。什么路线好?你说了算。本来想走甘南去找黄河源头,高原冷。还是走点容易的路吧,草原怎么样?马就不愁吃的。好啊。放下电话的第三天,就到林西买了马。第四天就到了这个无名的草滩。才知道,他没有请到假,一路领导还打电话训他。替他算了一下,一个月工资没了,年终奖没了,加上买马的一万元,损失了三四万吧。

我们似乎是一对反义词——我耐力差,他耐力好;我四两必醉,他能喝一斤;我长得大器晚成,他长得少年老成,所到之处,都认为他是大哥;我能把他拍成荒野大镖客,拍成布拉德·皮特,他摄影技术烂,常把我拍得肥头大耳,猥琐如偷马贼;我学机械出身,但连扳手都拿不稳,他没学过,却可以大修国产双缸的柴油机。两匹马也是反义词,我马矮小,他的高大,我马吃苦耐劳,他的好吃懒跑,我马成熟稳重,他的只有四岁,像孩子一样顽皮,咬破过他的西装,有一次,我系鞋带,它一脚踢在屁股上,时机,力道,速度,角度,都像是练过的,我趴在地上,颜面全无。

我们骑马走在锡林郭勒大草原,像一对反义词组在黄绿的纸上。

一前一后,相距至少二百五十米。

后来才告诉他,我是不想听那快乐的野鸭般的歌声。

5

草原并不像歌里唱的那么美。

一个小时是那条地平线,两个小时、三个小时还是。

你恨不得飞过去,看看前面的风景。

辛辛苦苦走到草丘上,发现,前面是一样的草,一样的绿,一样的天和地。

地平线的起伏都差不多。

歌里也没有告诉我们,草原上还有很多铁丝网。

往往走到跟前才能看清楚,又原路返回三五公里。

歌里从来没有唱过草原的干旱,沙化严重,沿途牧民,几乎全靠地下水。

人没有水可以凭意志支撑,马没有水,牵起来像拉纤。

有次给马讨水,牧民说,吃顿饭可以,水没有,自己的牲畜都不够饮。

6

只是在电视里看郭靖和黄蓉、和华筝公主骑过马。

至于如何装鞍,系肚带,用缰绳,我们一无所知。

原本打算练一天再走,上了马才知道,半小时都练不下来。大腿肉嫩,受不了马鞍的打磨,匆匆地问了些养马常识,就上路了。第一天,牵,远多于骑,仅走了四十里地,找了间废弃的石头房过夜。“马无夜草不肥”说的是真理,马晚上一定得吃草,要不然会越来越瘦,所以不能拴死;“好马不吃回头草”也是真理,马吃草会跑很远,得上脚绊套住三只脚,一瘸一拐地就走不远了。我们有张四米长的彩条蓬布,做帐篷也做防潮垫。每个人一件军大衣,裹在身上当被子。边吃牛肉干边说话,说着说着就睡了。凌晨四点起床,马已不见,分头去找,于三公里外寻获。

真正有马之后,就体会到那些有关马的成语和俗语,其实都很生动,如“老马识途”“马不停蹄”“马首是瞻”“走马观花”“一马平川”“快马加鞭”“鞍马劳顿”“悬崖勒马”“人仰马翻”“倚马可待”“路遥知马力,日久见人心”等等。特别是“人靠衣装马靠鞍”精辟,一路有人说我们是收松茸或者收旧手机的,一路有人要买马鞍。

在伊敏镇,一个大爷想买马鞍,还管饭管草管住宿。

那时才知道,我们的马鞍不仅制作精良,还是真银装饰,价值至少两千。

我脸皮薄,说回来送给他。

7

大河向南,我们向北。

大风向南,我们向北。

大雪向南,我们向北。

大时代向南,我们向北。

8

马是有刹车的,“吁——”喊一声,马就会刹住。

马也是有挡位的,信马由缰,是一挡,最慢。提缰,两腿一夹马肚,是二挡。抖缰,大喝一声“驾”,是三挡。加一鞭,则是四挡,马已经四蹄飞纵了。加两鞭,是五挡,最快。马也是有倒挡的,上火车桥,马怕,越拉越退,反倒把我拉下了铁桥。

有一次策马奔腾,用了三挡,风掠起了头发和衣襟,见前面有个泥坑,想减速,于是吁了一声。没想到刹车比摩托还灵,马前腿一撑,立即就定住了,我收势不及,从马头上栽了下去,顺势一个前滚翻,爬了起来,拍拍草,没等张二棍看见,又上马,继续加油门,又是三挡,风又掠起了头发和衣襟。这次,是一只乌鸦,突然从草丛中蹿起,掠过马耳,马受了惊吓,本能地往左急转,避开了乌鸦,只是我的惯性依然是往前的,所以,又栽了下去。又是一个前滚翻,站起来,拍拍身上的草,不过,这次张二棍看到了。

从马背上跌下来,很危险的,马蹬一旦缠住脚,会拖到马,马会受惊,马一受惊,会反过来拖你,跑到自己觉得安全了,才会停。他们说每年都有游客被马拖死的。

我继续上马,加油门,挂挡。

在张二棍拍的照片中,马矮,我矮,天也矮。

9

因为矮小,我的马被张二棍讥为小毛驴。

因为黑,倔而笨,我取名为小铁。

有一段路,马头偏了,开始只往左偏一点,不要紧,反正草原那么宽,后来越来越严重,跑长一点,如果不纠正,它就会转一个大圈,回到原地。请教了牧人,才知道,马经常犯这种毛病,需用鞭子纠正。往左偏打左脸,往右偏打右脸。

果然,几下就纠正了。暴力如此省力,难怪他们那么迷恋。

伊敏河水深,过不去。只能从火车路上过。但马怕铁,如何牵,如何推,如何抚摸,如何拿草诱导,就不上去。天快黑了,水边蚊子又多,急躁起来,捡起一节橡皮管就抽。叭叭几下就上了铁桥。怕来火车,牵着急走,马这回很听话多了。

8500 元的蒙古马,在废弃的橡皮管面前瑟瑟发抖的样子,至今还记得。

过了伊敏河,我给马编了根好看的小辫子,在额头上甩来甩去。

伊敏两个字,像一个初中女生的名字。

10

几乎每个看武侠长大的男人,都有个策马江湖的梦想。

二十公里的草滩,没有一张铁丝网。

我喝了一罐啤酒,反正草原上又没有人查醉驾。

高唱《嘎达梅林》,策马飞奔。三挡,四挡,五挡。

尽情狂奔,风起云涌。

夕阳,追光灯一样,打在我身上。

杂交山羊,四散奔逃;毛驴回避。

肉牛停止吃草,向我行注目礼。

有汽车,停下来给我拍照,也有摩托车,向我鸣笛招手。

甚至连火车,也长鸣了一声,才钻进洞里。

苍蝇远远地,抛在了身后。

草越来越绿,蒲公英越来越多。

金币一样的蒲公英,退凉清热的蒲公英,可以喂鹅、炒菜的蒲公英。

风,越来越急,掠起了我的头发和小铁的辫子。

草原的尽头,似乎有一架巨大的风车。

11

听我话,不会骗你们,不要进山——饭店老板又劝,言辞诚恳。

他母亲采山货,一个星期才找回来,还算运气好。

有个猎人,一辈子都没回来。

付了账,走出镇子,看看太阳,确定了正北,拣了条土路,进了山。

北方的山比南方的好,没有密不透风的杂草和荆棘,有苔藓和落叶,让大地充满弹性。前是白桦,后是白桦,左是白桦,右是白桦,走五里是白桦,再走五里还是白桦,走到山谷是白桦,走到山顶还是白桦。一棵白桦是风景,十里的白桦林,是大风景,几十里的白桦林,就是凶险的阵营了。他们说白桦树可以做琴,但我此刻想到的只是森森的白骨。掉在地上的白桦都是干掉的,有的还真发出骨折般的声音。有阳光的时候,还觉得宁静。阳光被云遮住了,就有些恐怖气氛了。很难判断北方,没有指南针,手机也没有电了,设定远距离的目标,一段一段走。乌云渐渐堆积,白桦林里暗了下来,风越来越大,老远地听到磅礴的风涛从远处传来,摄人心魂,整个山似乎都开始动摇了。第一次见到如此多的白桦,一起呼风唤雨,一起张牙舞爪。喀嚓,一棵四五米高的白桦,直接扑了下来,还好反应快,没压着人。一向冷静如冰箱的张二棍,都有点惧意,脚步明显地加快了。都知道,一群狼,一次迷路,一只蜱虫,一次受伤,都可能危及生命。如果闪电带来一场山火,跑都不用跑了,这么厚的落叶,这么大的风;当然来一只熊,也不用跑了,熊在山里,是神一样的存在,速度是你的两倍,力量是五倍,爬树更高,游泳得更久,还有锋利的爪和牙。试着骑马,路不平的时候,马也累,骑手更累,只能牵着走。沿路有野蒜,嚼在嘴里,不仅有韭葱的香,还有点大蒜的辣。有只大杜鹃在叫,不知远近,满山都是它幽幽的声音,喊魂一样。

实在害怕,我会把书拿出来,是岳麓出版社的《佛教十三经》。

用麻绳绑紧后,就成了一把刀鞘。

那把十块钱买的、无鞘的西瓜刀,插在《维摩诘经》附近。

12

一只灰黄的狍子,倏忽而逝,梦幻一般。

过了沼泽,过了二十公里的芦苇滩。

前面一片无边无际的绿,感慨呼伦贝尔的辽阔和壮美。

走近了才知道,不是青草,是小麦,估计有好几万亩。

人困马乏,天快黑了,又冷又饿。有的农房,农闲时节是空的。二棍侦察我放哨,有点紧张,从小连桃子都没有偷过,盘算着如果有人在屋里怎么解释,有人过来怎么解释。

他先看看大门,用铁丝在锁孔撬了撬,没开,看看窗户,也拴死了。绕着房子走两圈,发现有块玻璃是用透明胶固定的,撕开胶布取下来,伸手进去拔出插销,窗子就打开了。翻进屋,厨柜里有油盐,有两个苹果,自己啃了一个,递给我一个。他贫瘠的脸上,终于露出了一丝笑容,原因是翻出了一包面条。他在角落里又找到了柴油,倒在木柴上,放进铁炉,点燃了。他去打水,我把马拴到外人看不到的树林里,回来见烟囱直冒烟,又担心起来。不要怕,明天给主人留点钱就是了,二棍说,柴堆上晒有渔网,河里肯定有鱼。来到河边,水很清。我打电筒,他放鱼笼,用石头压住,说明天早上来看,最好能来几条狗鱼,那种鱼他吃过,刺少,肉又细又嫩。回来,水开了,他煮面条,我把沿途采的野菜洗了,丢在面里。野菜也不知什么名,别人采,我们也采,煮熟了也是苦的。面条好了,吃完又添了一碗,没想到山西的面条竟然可以很好吃。

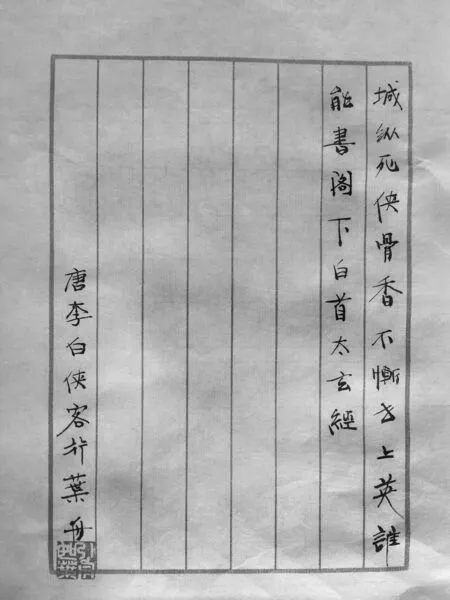

叶舟 书法

火炉通着大炕,躺下去,还真暖。

唯一的遗憾,就是二棍不是华筝公主,或者黄蓉,或者梅超风。

半夜起来小解,打开门,吓了一跳。

几十万亩的珠宝店一样璀璨的星空,不掺杂一粒灯火。

13

遇到了几只棕色的狐狸,二棍眼睛不行,一只也没看见。

一个骑着高头大马的青色蒙古袍的女子,他倒看见了。

我一度还想去追,对方翻山如履平地,一会儿就没了影子。

一天就只早上见到这么一个人。中午的时候,烈日如火,马鞍打磨着我的屁股,望不到边的土路打磨着我的耐心。没有河流,只在松林里看到一个水色近乎褐色的臭水塘,虫蝇密布,对水最挑剔的马,都忍不住喝了一点。带的矿泉水剩下最后一瓶了,都不敢喝。二棍也露出了疲态,一步一步捱。天快黑了,终于看到一个村子,所有的村子都有一个杂货店。我说,这次要敞开肚皮饱餐一顿。一边叫老板娘饮马,嘱咐用上好的草料——现在我什么都缺,就是不缺钱!一边问老板有什么好吃的,尽管拿来。老板说,都在架子上,自己拿。红肠、蛋糕、健力宝、啤酒、泡椒凤爪、花生瓜子矿泉水之类,取了一桌子。

吃饱喝足,软在沙发上。

一算帐,两个人35 元。加草料15 元,合计50 元。

突然想,在都市里很多点头哈腰和微笑,是没有必要的。

14

两个疲惫的外乡人,拉着两匹疲惫的蒙古马,出现在现代化的城市里。

马路,不是马走的路。

行人纷纷侧目,车主怕踢坏了车灯,外公怕踢伤了孩子。

马,战战兢兢,生怕踩疼了水泥砖。它不知道,多年以前,多年以后,这里都是草。显然是饿坏了,趁我不注意,连路边的小叶杨也咬来吃,而且还把树枝嚼着,咽下去了。找了个小旅馆(只能找私人的小旅馆,才会帮你找地方栓马)。吃完饭,已是晚上十点多,穿着军大衣,到街上的绿化带放牧。半夜,实在累了,就回旅馆。马显然没吃饱,第二天早上,牵出城的时候,看到人行道上的青草就牵不动了。只得让它们继续吃。草半尺多长,全是嫩叶。马吃相贪婪,但不吃开花的蒲公英。坐在台阶上,看久了,我也折了一茎草,含在嘴里,细细地嚼。

来了两个民警。哪里来的?锡林郭勒。去哪里?往北,走到哪算哪。为什么骑马?不想坐车。无人区吃什么?干粮。怎么过夜?野地里,带有军大衣。马是不是偷的?穿制服的很认真。我们有身份证,马没有,我们会辩解,马不会,还好,我会微笑,张二棍会递烟。警察放行了,继续走。刚走了一条街,又被穿反光背心的清洁工叫住了。把马粪清理了再走,上了年纪的阿姨语气倒还柔软——找活干,要去城北的煤矿,那里常年招人——你们赶快清理马粪,拉出城去,她说,领导看到了,会直接罚你们款——这可是卫生城市。

我蹲下去,用塑料袋套在手上,一颗颗捡。

由伊敏的河水和青草,组成的圆球,温暖,而又柔软。

我想到了母亲做的蒿子粑粑。

15

“天上的大雁从北往南飞,是为了寻找太阳的温暖。

南方飞来的小鸿雁呀,不落长江不呀不起飞。

要说造反的嘎达梅林,是为了蒙古人民的土地。”

琴弓在小尚手里成了一把钝刀。

他开着商务车倒回来,说马肚带不行,叫我们跟他回家换新的。

在他家看到马头琴,就叫他拉了《嘎达梅林》。

琴声低回沙哑,像草原上那些流着流着,就消失沙里的河流。

16

我是好奇心起,才出了这个馊主意。

反法西斯公园里有几辆坦克,游人钻进钻出,我说在坦克里过夜算了。

在背人的斜坡上等夕阳落下去,等最后一对恋人回去,等公园管理员锁门下山。我们把马拴在树林里,选了辆老式坦克。铁盖开着,直接钻下去就行了。杀人机器现在变成了我们的庇护所。刚开始感觉还不错,安静,安全,没有风,虽然窄一点,但蜷缩着还能睡。一个小时之后,就感觉到不对劲。金属制品散热快,钢的冰冷和坚硬,直接穿透军大衣抵着后背,军大衣完全无法抵御。爬出,换一辆新式坦克,躲进去,每次一睡着,就会被冻醒。怕感冒,坐起来青蛙一样,望着头顶,8 颗锃亮的铆钉一样的星子,牢牢钉住了井盖一样的夜空。暗自想,如果我设计坦克,一定会装上空调和电视,装真皮沙发和重金属音响,以及一些包糖的蒿子粑粑和女明星画报,坦克里的人软下来了,会减少许多血肉模糊的碾压。张二棍倒没事,鼾声均匀,他在工作中的国产双缸的柴油机边都能睡着。

凌晨2 点,感觉关节开始生锈。

凌晨3 点,终于捱不下去了。我站起来,头碰上了30 公分厚的钢板,钢板没动静,头嗡嗡响了一阵。等脑袋不响了,爬出来。

坐在废铁之上,对着那饼不锈钢的月亮,吹起了不锈钢的口琴。

海拉尔河北岸过来的风,吹起了125 毫米口径的滑膛炮管,像长号一样低沉。

17

不是所有的草,都像麦子一样结籽,

有的草,钻出来,遇到了干旱。

有的草,钻出来,遇到了马的唇。

有的草,钻出来,遇到了百草枯。

18

呼伦贝尔大草原上最多的,不是草,而是风。

风大的时候能把马吹偏,只能牵着走。

又冷又饿又累,好不容易看到了十几顶帐篷。

主人嘎沙是一个五十多岁的汉子,有着一张刀刻般的国字脸,有着一个黄蓉般古灵精怪的女儿,父女俩经营着这家牧家乐相依为命。几杯酒下喉,话多起来。他说年轻的时候,呼伦贝尔还真是风吹草低见牛羊。现在,草只有两厘米。这里适合游牧,要冬夏转场,草才长得好,牲畜的维生素才跟得上。现在有了铁丝网和砖房,定居了,草少了,牲畜的病却多了,肉也没有当年好吃。有些人还把草原垦成耕地,这里土壤薄,化肥农药用下去,几年就会板结沙化,很难恢复,不知你们留意没有,很多麦地周围,都已经是沙了。最重要的,化工厂越来越多,再往北,沿路都有,有黑心工厂,直接往地下排污。你走出帐篷,就可以看到对面有家化工厂,我就直接和他们干了,他们给我钱,我也不答应,现在停工了……对于这个世界的看法,他比我还悲观,他说现在还能看到呼伦贝尔草原,再过几十年来,你能见到的只是呼伦贝尔草原大沙漠了。就他的故事,被我写进了《风居住的地方》:“纵横交错的铁丝网,会琴弦一样低鸣/北风,九级,零下42 度/牧民嘎沙,光着上身,端坐在化工厂门口/将厂长递来的两沓钱,抛向空中/漫天的钞票,是这个冬天/呼伦贝尔草原上唯一的一场雪/沙,驱赶着草,风,驱赶着沙/风,才是真正的主人/我们无法阻止呼伦贝尔大沙漠/就像我们无法阻止风一样//抛向空中的那些钱,全被风收走了/几十个工人骑着摩托,一张也没有追到”。

风停了,走出帐篷,黄昏是一个盛大的仪式,让人肃立注目。

我拍了一张照片。整个画面都是金红的。前面,河水流淌着金光,牛羊的剪影清晰,帐篷在后面若隐若现,饱和度很高,层次感很强。

照片里看不到满地的牛粪和羊粪,看不到苍蝇和蚊子,看不到啤酒瓶和塑料袋。

当然,也看不到化工厂。

19

故事的结局很美好,我们抵达了额尔古纳河。

两匹马,由起初的互相攻击,到互不理睬,到形影不离,到生死与共。

一度丢了,几天后,在荒野找到时,两匹马还在一起。

马鞍寄给了那位留我们食宿的大爷,自己另买了个人造革马鞍。

至于马,不用管,张二棍总是擅长收拾残局。

他把马托运到唐山,在山洞里关了一个月,每天去喂。

后来,找了个买家卖出去了。

20

一直想找个秋天,再去北方看看。

二十公里的芦花,会开成什么样子?

几十万亩的麦子和上百里的白桦林,会黄成什么样子?

那两匹马,如果没杀,又老了三岁。

它们的三岁,相当于我们的十岁。