疫区,非疫区(散文)

寒冬腊月,在云贵高原的偏远山区,最大的特征就是寒,风吹不吹,都冷;雨下不下,都凉;苍天灰白像发炎的肺,被风鼓荡着,呼吸着荒野、田埂、草木、飞鸟,整个人间空荡荡的,只看见核桃树枝苦苦拉着要远去的云朵;只看见银杏树下多次尝试跃起的黄叶;只看见一次次撞击鹅卵石的溪水,一次次徒劳地分开,白色的水花之后,缓缓降低了幅度,像深谙世事的老人,脚步慢了,眼睛暗了,心凉了也亮了,这里不是疫区,不是封锁的湖北,是乌蒙的山村。

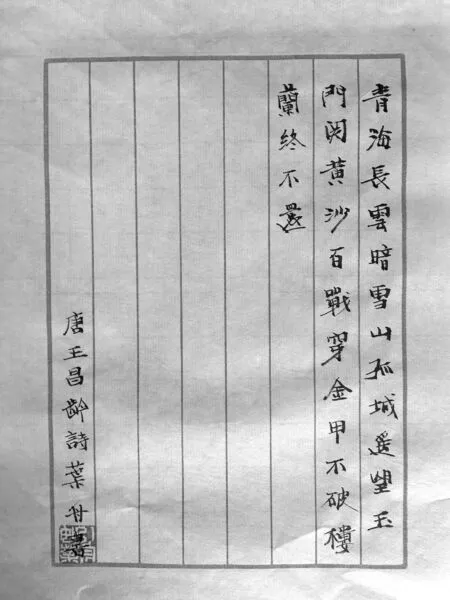

村口贴上了告示,封锁、隔绝,二叔他们找老母亲用陈年的缝纫机打红袖套,从原来村委的保管室里拿出只有红白事才用的喇叭音响,一遍遍用最接地气的方言和语气劝大家在家里待着,不要出门,他们找我写标语,我想来想去写了一幅:

“慌什么,不来串门也是亲戚

急什么,晚点出门孝顺儿郎”

这些年,留守的村庄越来越空旷了,除了老人孩子,大家都外出打工,也只有过年才能一聚,亲戚不串门,只在微信群和朋友圈里走动,相互点赞,只有后山上每年多了几块墓碑,永久地守着这乌蒙的村野。所以年末才会有那么多返乡客,他们拖家带口,带着残缺不全的乡音和外地媳妇,背着行李箱走进村子,从朋友圈到现实的距离,就是留守的孩子伸手的距离,就是坐在回风炉旁边,母亲开始说话的距离,就是沉默的时候,火苗窜高的距离。

父亲是个偏执的人,六十岁了,还和我争论好和坏,似乎世界永远可以单纯地分为好的和坏的,不过这次我同他谈话十分畅快,我说病毒肯定是坏的,但蝙蝠不是,他居然同意了,这很难得,他开始放朋友圈里传的一个吃蝙蝠的视频,说这种人要下地狱的,我也同意,我也希望世界就如父亲眼里的这样,坏的不好的就下地狱,好人长命百岁,看着新闻里一条条的疫情新闻,看着那些工作者疲倦的身躯,他们完全遮蔽的防护服以及他们躺在地上睡着的照片,我真的多么希望,世界就如父亲想象的单纯,极致,这么多病人早点好,这么多工作者早点穿回正常的服装,有正常的休息,我突然觉得我能回到家,见到父母是多么可耻!

大字不识的母亲,除了帮忙打袖套,帮二叔他们准备点工具,最多的就是打电话,打电话给山寨的幺婶,下寨的四娘,城里的姑姑,听到一点点消息就赶紧通知,让大家小心,不要串门,其实他连武汉在哪里都不知道,其实她连武汉都不会写,但是听到我说武汉最严重,很多人都还在等着治疗,眼睛都红了,真的。

每年过年,父母最爱看的就是联欢晚会了,今年没有,这显得有些落寞,或许他们不知道什么是活着的可耻和非疫区的可耻,或者叫做悲悯之心,或者叫善良,但是他们做到了。我的文字也像感染了病毒,有些词不达意了,但是这些文辞凑在一起,拼命的从这冬天的苍白里想苏醒,想挺过寒冬,等着二月四号的立春,就像那些确诊者,疑似患者,那些精疲力尽的奉献者,那些祖国的儿女他们苍白的身躯,正等着立春,等着温热的春天来临一样,他们也会苏醒,我知道的。

蝙蝠在中华文化里是吉祥的象征,对此我依然深信不疑,这些身怀剧毒的生灵,不打扰人类的白天,清理整理凌乱的黑夜,活了八千万年,他们值得敬畏。蝙蝠不会像一般陆栖兽类那样在地上行走,却能像鸟类一样在空中飞翔。某些种类的蝙蝠是飞行高手,它们能够在狭窄的地方非常敏捷地转身,蝙蝠是唯一能振翅飞翔的哺乳动物。病毒不是他们递给人类的,而且少了他们,由于贪婪和口腹之欲,病毒还是会来,这是确信不疑的。世界太大,万物有阴阳,有高贵就有卑微,有死有生,万物有其存在就有其价值,唯有相互尊重和敬畏,世界才能相安无事。今天洗菜的时候,母亲发现菜里有一个醒过来的菜青虫,就连着菜叶一起放到了地里,母亲弯下身躯的时候,我感觉乌蒙山也弯下身躯,想要更低一些。

无论怎样,这文字里不能抚平一块块凸起来的墓碑,不能缝合一道道杀生猎血的伤口,不能填满一部分人的血口,但是这些文字带着中华几千年沉淀的力量,在我手里凑成了我想要的表达,我希望白,更白,白雪一样白,纷纷扬扬落在人间,而不是病毒的惨白,人间的苍白,人情的淡白;我希望黑,更黑,黑夜一样黑,星辰璀璨,万物生息孕育,而不是病毒的黑暗,人间的黑暗,人性的黑暗。我说起那些四处逃离的武汉人,湖北人,母亲说,他们也是人啊,他们也是受害者,是的,母亲。他们不是病毒,他们是一个个被病毒凌辱的中华儿女。

几个背着背篓拜年的被二叔他们劝回去了,返乡过年的车也大多停着,没有像往年一样四处开着显摆,灰鸦在桐树上凝固,一个冬天绕着它旋转,似乎有一条通往宁静的道路,在灰鸦的黑色身躯之后,有一道白亮的,温热的道路,等着人间。一万四千多例了,失去了三百来条生命,三百多啊,他们已经可以组成花朗乡的下寨社,可以组成了我的整整一个家族,他们可以是画家,工程师,设计师,医生,教师,可以是祖国的栋梁,我分明看见他们旋转着,往灰鸦的身后飞奔而去,我知道他们也在等祖国的春天。

现在我再说说那些返乡者,他们不是逆行者,不是那些义无反顾的奔赴前线,那些伟大的志愿者。在这非疫区,是和我一样觉得羞耻的返乡者,张老五,我的发小,在广州打工十年,做装修,王二,我的同学,在浙江文具厂,李老三,我的侄儿子,新疆石材厂,他们都是过年才回家的人,都是过年才回来一周的人,村庄的客人。这些常年在外的返乡者,忍受不了乌蒙山的呼唤,迫于生活,也会一年回来一次。每次回来,我们总会说说话,看看对方是不是老了一点,要是有人不回来,总觉得恐慌,肯定出事了,肯定有什么难处了,大家都是这样的想法。离家数年,每年都要回到这阴冷空虚的乡村,才能在这巨大的自然之肺里,呼吸最母体的空气,才能在爹娘面前,说着一年的羞愧,接受他们的抚慰,看着他们又老了一点,才能又一次劝爹娘不要喂猪了,不要种地了,去城里住上几个月,每次都是回绝。那些被隔离的同胞,那些返乡者,他们肯定也是一样的。现在他们在医院,用苍白的肺呼吸着人间的苦难,他们的爹娘或许也在医院,或许在远方,在电视机和手机屏幕前,等着一个回复。这多么悲伤,但是现在不是悲伤的时候,悲伤会传染,现在也不是痛苦的时候,痛苦会传染。残雪地里的婆婆纳开了,紫色的米粒花朵,满地都是,我原本以为不会开了,泡桐树上有了一些紫色的凸起,我原本以为不会发了,这人间的红色标语像苍天的嘴唇,摇晃着开启,我原本以为苍天绝望了。不,不会的,我又一次对自己说:二月四号,要立春了。

加缪说:“活着,带着世界赋予我们的裂痕去生活”,每一次与苦难的抗争都是一次对裂痕的缝合,当我低下来,看看地上凌乱而倔强的莎草;看看荒芜的岩石和他们坚硬的形象;看看那些刺探春天消息的苏醒而颤栗的虫蚁;看看溪水中我们真实而憔悴的脸庞,我内心充满了久远的愧疚,我们是不是走得太远了,站得太高了,想得太缥缈了,我是不是真的懂一只蚂蚁,一只蝴蝶,真的对一棵被凿空的泡桐,有了敬畏之心。看着新闻里耗尽的一箱箱口罩,看着工厂组织部分人开工,加班生产消毒液和口罩支援医院,看着那些安静的数字,那些凝聚着死生、动静巨大对抗的静态数字,我觉得我的愧疚还是高了一点,还需要再低一些,我还没有听见泥土说话。

今天依旧寒冷,空旷,公路如白色的绳索,把返乡者死死拴住,像栓乌蒙山一样,溪流如山雀的叫声,纤细而持续,把返乡者轻轻困住,像困住乌蒙山一样,这些山山水水还将困住我许多年,困住我的一辈子,我多么希望永远这样平凡而持续地被困住。你说那些人都叫什么名字呢?他们家都在哪里,我有没有多出来的一生,把他们一一认知,做朋友兄弟,你说那些困住他们内心的故乡山水,在他们失踪之后,会不会悲伤,会不会少了凌空的抓劲。二叔他们忙了一天,回来吃饭了,由于担心出去带来感染的风险,他们单独在一个房间吃饭,视频里的镇雄街道也空旷得很,现在大家都把空旷还给空旷,把爱还给爱本身,他们说不出来的,他们只是吃饭的时候,把门关上,甚至连小猫都不想让它增加,感染的风险。

妹妹在卫生院上班,戴着一次性口罩到路口测体温去了,天阴下来,也像戴着口罩,雨云越厚,不知道病毒是不是就能隔离得越彻底,现在最难找的就是口罩了,卫生院的医生用消毒锅煮了继续用,商店买不到,出门的人,想尽了各种办法,有用橘子皮的,有用大瓶矿泉水的,有的来找母亲用棉布大的,这已经是最纯净的乡野了,从草木和山川身上获得的空气,还得过滤,从亲情身上获得的温暖,也得过滤,朋友圈的武汉诗人余老师(毛子),写了几句:

无法写,找不到

一个合适的词。

因为所有的词,都双肺变白

插上了呼吸机。

我们戴口罩,苍天也戴口罩,乌蒙山也戴着口罩,车辆戴着口罩,文字也戴着口罩,我所有羞愧的词,也戴着口罩。我看着他们为了拒绝苍白而颤栗,为了生机而等待,为了祖国的胜利而祈祷。

隔着装满水的玻璃杯,墙上幻变出树枝,茅草,摇晃一下,又像有猛虎出行,他们似乎在宣告生机,大家都在努力,在这可耻的非疫区,每一滴黄昏的雨雾,也在努力,我继续从水杯里看过去,是悬崖告诫陡峭,是刀子告诫锋利,是星空告诫辽阔,是狰狞告诫宽容,可耻的一杯开水,可耻的我,可耻的刀笔吏。一杯水到不了长江,赶不到武汉,一杯水装不下那么多人的疲倦,那么多渴求的眼睛,一杯水放不下人间的苦难,但是一杯水也能透视这心爱的祖国,看看这平凡的万物,要看见核桃长叶子,田垄变绿,旷野复苏,看见我写下的春联对着阳光讲述它的含义。

现在喝一口水,喝一口戴着口罩的水,隔离的水,这水少了某种生机而成为无机的水,只是活命的水。我们就这样吃着晚餐,我想起耶稣遇难的晚餐,我并非想起宗教,只是想起一场普通人的灾难,那些叛逆者是我们自己,我们身体中多余的邪念和贪婪,喝了这杯可耻的水。让我起誓:

不杀生猎血

不饮血茹毛

还高贵与众生

留卑微给自己

低下来,再低下来

低过泥土与种子说话

把孤独还给孤独

把刀斧还给刀斧

戴着口罩的女儿拉着我往外跑,我不让,她还小,她只知道春天快来了,不懂得残冬的含义,当然,她也不懂什么是寒冷,不懂得黑白,不懂得冷暖,不懂得是非曲直,她只是个不满四岁的孩子,胖乎乎的,她现在只知道糖是甜的,药是苦的,她喜欢烟花,我给她在院子里点了一根,那一瞬间整个阴冷的山村,都凝固给火花的动态,所有的灰暗都在燃烧,她的大眼睛装满了惊喜。那些病床上的孩子,肯定也和女儿一样,去年我出门打工的时候,女儿问我,为什么要走呢,这让我忍不住泪如雨下,现在,当她看着烟火熄灭,问我为什么会熄呢,我说,不会的,爸爸再给你点上,能点多久点多久,那些病床上的孩子,那些不能支撑自己发白的肺的,祖国的小小儿女,不会的,不会熄灭,我再给你点上。

我给女儿拍了照片,加上处理,将人像模糊,火花加强,一双大眼睛对着强悍而温暖的火光,似乎昭示了这人间的寓言;我又再做处理,将女儿的脸庞涂的绯红,对着火光,似乎是人间温暖的灯笼,又像是新年挂起来的祝愿;我又再做处理,除了火光与眼睛,其余均模糊,这样精简了上苍的语言,眼睛,火光,这应该是对春天最好的呼唤了,那些病床上的孩子,你们也有这样的呼唤对吧,你们也有一样的大眼睛,一样的红灯笼脸庞,一样的善意的良愿,对吧。

带着女儿在山坡上,看着枯萎的野棉花,还有残留的白絮,像一个冬天残留的词语,女儿要摘下来;看着地里的玉米秸秆,还有秋天的金黄,似乎还有丰收的重量,这么多秸秆支撑着乌蒙的天空,让天空的阴暗,又高了一点;看着对面的罗汉岭,大大的山坳,写成一个倒立的人字,用上苍的方向去写的,我想,是我们过于高估自己了,我们应该五体投地,甚至倒过来,敬畏自然,才能看见那个沉重的人字,正正地赐给羞愧的眼睛。

曾经这后山也是荒芜原始之地,丛林莽莽,也有过猛虎,在与自然抗争的岁月,伐木炼钢,现在只剩零散的草木和光秃秃的山体,似乎讲述着与自然抗争的结局,这些年,大部分的山地都不种了,政府退耕还林,又有人承包了种竹子,每到春夏,除了玉米和土豆,还有满山的梨花,苹果花,竹子,居然也有了野猪和兔子,这算是与自然的和解吗? 不!应该是忏悔,村里的白色污染越来越少了,每家都按时焚烧处理,地里越来越丰富,我想我们能还给自然的东西,越多越好吧,我们能忏悔的东西,也越多越好吧。

爬到山顶,站在那块平坦的大岩石上面,看着低下去的村庄和道路,看着靠在肩膀的苍天,看着身边胖乎乎的女儿,这是多么平凡又伟大的时刻,活着,多好。

新闻里又增加了确诊者,捐赠的物资也在增加,多么希望那些生者与死者,能与我共享这乌蒙的山色,能在这平凡的时刻,听到上苍寂静的心声。

我想邀请他们,他们是确诊的、疑似的、无法排除的、密切接触的;他们是湖北的、湖南的、浙江的、广东的、云南的;他们是老者、幼者、妇女、儿童;他们是百家姓中的任意一个,他们是祖国众多儿女中的生者和死者,奉献者和战斗者,强者和弱者。山雀几声,荒野有了回音,从核桃树丫里弹出去的呼唤,钻进了乌蒙山的辽阔之中,它应该听见了,它回应了,斜空之上,隐隐有星辰,在等着发光。

远山横卧,似乎重重的一笔,松树笔直而宁静,似乎执笔人绷紧的身躯,站在苍天的肺里,画下这乌蒙的山水,多画一些道路,除了生者,给死者;多画一些星辰;除了夜晚,也给白天;多画一抹绯红,给黄昏,也给发白的肺,站在这乌蒙的山顶,看着活泼的女儿,我相信,生命总有一个不可战胜的夏天。如同加缪所说:

“在隆冬

我终于知道

我身上有一个不可战胜的夏天”

这是松鼠的夏天,麻雀的夏天,乌鸦的夏天,小猫的夏天,也是你的夏天,我的夏天,苦难者的夏天,逆行者的夏天,是秸秆的夏天,田垄的夏天,岩石和山野的夏天,也是云南的夏天,湖北的夏天,祖国的夏天。

叶舟 书法