旅外华人赴华旅游的动机

丁蕾 赵倩倩

摘 要:随着交通与通讯技术的发展,旅外华人旅游不再只是单纯的“回家”形式,性质开始复杂化,并逐渐成为旅游界研究的新热点。从“推—拉”理论视角出发,运用因子分析、单因素方差分析和皮尔逊相关分析等方法探索旅外华人赴华旅游的动机,分析得知:(1)旅外华人赴华旅游动机的推力维度和拉力维度的各个因子;(2)社会人口统计学变量以及移民代际对推拉维度的各因子的影响;(3)推拉维度各因子之间的相关性。研究成果对指导旅外华人旅游市场针对旅游景区建设、旅游宣传营销、旅游产品开发等具有实践意义,同时也拓展了学者们研究旅游动机的涵盖范围。

关键词:旅外华人;“推—拉”理论;旅游动机

作者简介:丁蕾,南京财经大学工商管理学院副教授,自然地理学博士,主要研究方向:旅游规划与旅游地理(E-mail:flora0915@163.com; 江苏 南京 210023);赵倩倩,南京财经大学工商管理学院研究生,主要研究方向:海外华侨与民族认同。

基金项目:江苏高校哲学社会科学研究项目“基于地方感的海外华人回乡旅游与民族认同研究”(2017SJB0256)

中图分类号:F592.68;K901.7 文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2020)06-0043-13

随着移民地理区域的扩大,世界各地的移民数量也在增加。根据经合组织国际移民数据库OECD Statistics.(2010).International Migration Database.Retrieved from http://stats.oecd.or g/index.aspx.,自2005年以来,每年有超过500万人移民国外。在这个全球化时代,交通和通信技术的发展促进了人口流动和移徙,尽管每年都统计国际移民流量,但这些数据通常只包括新移民,如第一代和第二代移民。实际上,土生土长但有外国移民血统的人口数量也很高,考虑到计算具有移民血统的真实人口的复杂性,估计旅外社群旅游市场的规模就更加困难了。毋庸置疑的是世界移民人口的规模和范围都很大,其中可能不少人有兴趣去母国旅游,这是一个巨大潛在旅游市场。那么,研究旅外群体的旅游动机对于制定旅游规划、细分客源市场、加大旅游宣传等都具有重要的指导意义。虽然旅外群体多种多样,考虑到研究的可行性,本文尝试以旅外华人为研究对象,使用“推—拉”理论定量研究的方法来探索旅外华人赴华旅游动机。

一 文献综述

(一)旅外社群旅游和旅游动机

“旅外社群(Diaspora)”这个词最初与犹太人被迫流亡以色列有关,但随着时间的推移,它所包含的群体逐渐扩大化。而关于“旅外社群旅游(Diaspora tourism)”的研究最早可追溯至1996年,BaumanBauman Z.From Pilgrim to Tourist-or a Short History of Identity//Stuart H, Paul D G.Questions of Cultural Identity.London/Thousand Oaks: Sage,1996, pp.18-36.将朝圣者与普通游客进行对比研究,“旅外社群旅游”由此崭露头角。1997年,CohenCohen R.Global diasporas: An introduction.Seattle: University of Washington Press,1997,p.228.对旅外社群进行类型研究,“旅外社群旅游”至此成为学术研究的新焦点。尽管如此,截至目前关于“旅外社群旅游”的定义仍比较模糊,而且各方界定存在一定的差异性。

Day-VinesDay-Vines N, Barker J M, Exum H A.Impact of diasporic travel on ethnic identity development of African American college students.College Student Journal,1998,32(3),pp.463-471.提出“旅外社群旅游”是指:旅居国外的群体在一定的时间内回到祖先文化的起源地,并且着重研究旅外社群旅游对于民族认同的影响,他认为回到祖籍地旅行可能是不同的种族和民族背景下形成民族认同的催化剂。具体来说,他们调查了前往加纳旅行的非裔美国大学生,并采用PhinneyPhinney J S.A three-stage model of ethnic identity in adolescence.//Bernal M E, Poria Y, Butler R, Airey D.Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanics and other minorities.Albany, NY: SUNY Press ,1993,pp.61-79.的身份形成三阶段模型分析他们的民族认同发展情况。研究结果显示,旅外社群旅游在很多方面影响了非裔美国大学生民族认同的建立:首先,这种旅行经历降低了学生们对非洲家园产生错误认知的可能性,能更准确认识这片大陆。第二,参观非洲西海岸的城堡(奴隶制遗址)使学生们了解到祖先们的过去。第三,通过比较美国人和加纳人的差异,学生们能够批判性地重新审视美国的文化价值观。此外,BergquistBergquist K L.Exploring the impact of birth country travel on Korean adoptees.Journal of Family Social Work, 2003,74(3), pp.45-61.也提出旅外社群旅游与个人身份的确立、对祖籍地的地方依恋有着密切的关系。

McCain等人McCain G, Ray N M.Legacy tourism: The search for personal meaning in heritage travel.Tourism Management, 2003, (35), pp.713-717.将“旅外社群旅游”定义为:旅居国外的群体为了从事宗谱研究,寻找信息或者重建与祖先的联系而回到家乡旅游的过程。McCain在BasuBasu P.My own island home: The Orkney homecoming.Journal of Material Culture,2004,9(1), pp.27-42.工作的基础上探索了苏格兰特定地区的侨民谱系特征,并开发出一套海外游客的动机测量量表;而后,他继续研究了前往祖籍地旅游的挪威裔美国人和苏格兰裔美国人。结果发现,不论他们的祖先是谁,所有旅行者的动机几乎都是出于与个人、地域或故乡情感的联系,对未知知识的好奇,对家族祖先的责任,或是追根溯源的使命感,而最重要的动机是寻求身份认同。McCain等人还做了一项波兰移民旅游动机研究,研究表明,社会和文化的联系,拜访家人和朋友以及情感纽带是他们选择回母国旅游的关键。学者Bergquist发现旅外社群旅游与旅外群体对祖籍地的个人依恋和民族认同密切相关。CohenCohen E H.Preparation, Simulation and the Creation of Community: Exodus and the case of diaspora education tourism//Coles T E, Timothy D J, Tourism, Diasporas and Space.London: Routledge,2004, pp.124-138.的研究也支持了这一结论,他发现犹太裔美国、法国和英国人去以色列旅行就是出于民族认同和宗教信仰。还有一些研究发现旅外社群旅游的动机有探亲访友、寻欢作乐和经商,例如黎巴嫩裔英国人Butler R.Relationships between tourism and diasporas: Influences and patterns.Space Populations-Societies,2003, (2), pp.317-326.、爱尔兰裔美国人Meaney S, Robb J.Shooting Ireland: The American tourism market and promotional film.Irish Geography,2006,39 (2), pp.129-142.、意大利裔美国人De Santana Pinho P.African-American roots tourism in Brazil, Latin American Perspectives, 2008,35(3), pp.70-86.。De调查了前往巴西的非裔美国人,他们最主要的动机是与分散各地的非洲跨国侨民建立联系,另一个动机则是宗教信仰。Kluin等人Kluin J Y, Lehto X Y.Measuring family reunion travel motivations.Annals of Tourism Research, 2012,39(2), pp.820-841.还发现,旅外群体通过旅游进行家庭团聚主要是出于家族史和归属感这一动机。

近年来,香港学者Li等人Li T E, Mckercher B.Developing a typology of diaspora tourists: Return travel by Chinese immigrants in North America.Tourism Management, 2016, (56), pp.106-113.和HuangHuang W J, Kam H, Chen C C.Attachment to the home country or hometown? Examining diaspora Tourism, across migrant generations.Tourism Management,2018, (68), pp.52-65.开始针对旅外社群中的旅外华人这一群体进行研究,发现上述旅游动机同样适用于旅外华人(社群)旅游,可见旅外华人(社群)旅游研究具有典型性和代表性的学术意义;国内学者杨敏杨敏:《基于引力模型的华侨华人对中国出境入境旅游影响的研究》,湖北大学商学院旅游管理硕士学位论文, 2014年.通过引力模型对华侨华人和出入境旅游之间的关系进行研究,发现海外每增加1个华侨华人,中国将增加0.46个入境游客,所以旅外华人(社群)旅游研究也具有重要的实践意义。

(二)“推—拉”理论和旅游动机

动机是引导和整合人的行为的内部因素Murray E J.Motivation and emotion.Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.1964.。人们通常认为动机是所有行动的动力,因此在旅游业中它也成为研究游客行为和了解旅游体系的起点Pearce P L, Lee U.Developing the travel career approach to tourist motivation.Journal of Travel Research,2005, (43), pp.226-237.。

Crompton等人Crompton J L, McKay S L.Motives of visitors attending festival events.Annals of Tourism Research, 1997,24 (2), pp.425-439.将旅游动机定义为:游客的心理因素(紧张或不平衡)动态变化的过程。旅游动机的早期研究目标之一就是确定其关键要素,运用的理论就是著名的“推—拉”理论(Push-pull Theory)。“推—拉”理论实际上是研究人口流动、移民现象的基础理论之一,DannDann G M S.Anomie, ego-enhancement and tourism.Annals of Tourism Research,1977, 4(4), pp.184-194.首次将“推—拉”理论应用到旅游研究领域来解释旅游流,其中推因素是游客的社会心理动机,拉因素则是由于特定目的地吸引所产生的动机。

Dann认为游客的社会心理动机,例如“厌恶”和“自我提升”都是推因素。而后,CromptonCrompton J L.Motivations for pleasure vacation.Annals of Tourism Research,1979, 6(4), pp.408-424.确定了游客的七个社会心理动机和两个文化动机,前者包括:逃离平凡的环境、探索和自我评估、放松、名声、回归、维系亲戚关系和促进社交互动(均归类为推因素);后者包括:新颖性和教育性(均归类为与目的地属性相关的拉因素)。这些推拉因素不是互斥的或彼此完全独立的Klenosky D B.The push―pull of tourism destinations: A means-end investigation.Journal of Travel Research, 2002, (40), pp.385-395.,它们既相互关联又相互促进Dann G M S.Tourist motivation: An appraisal.Annals of Tourism Research, 1981,8(2), pp.187-219.。

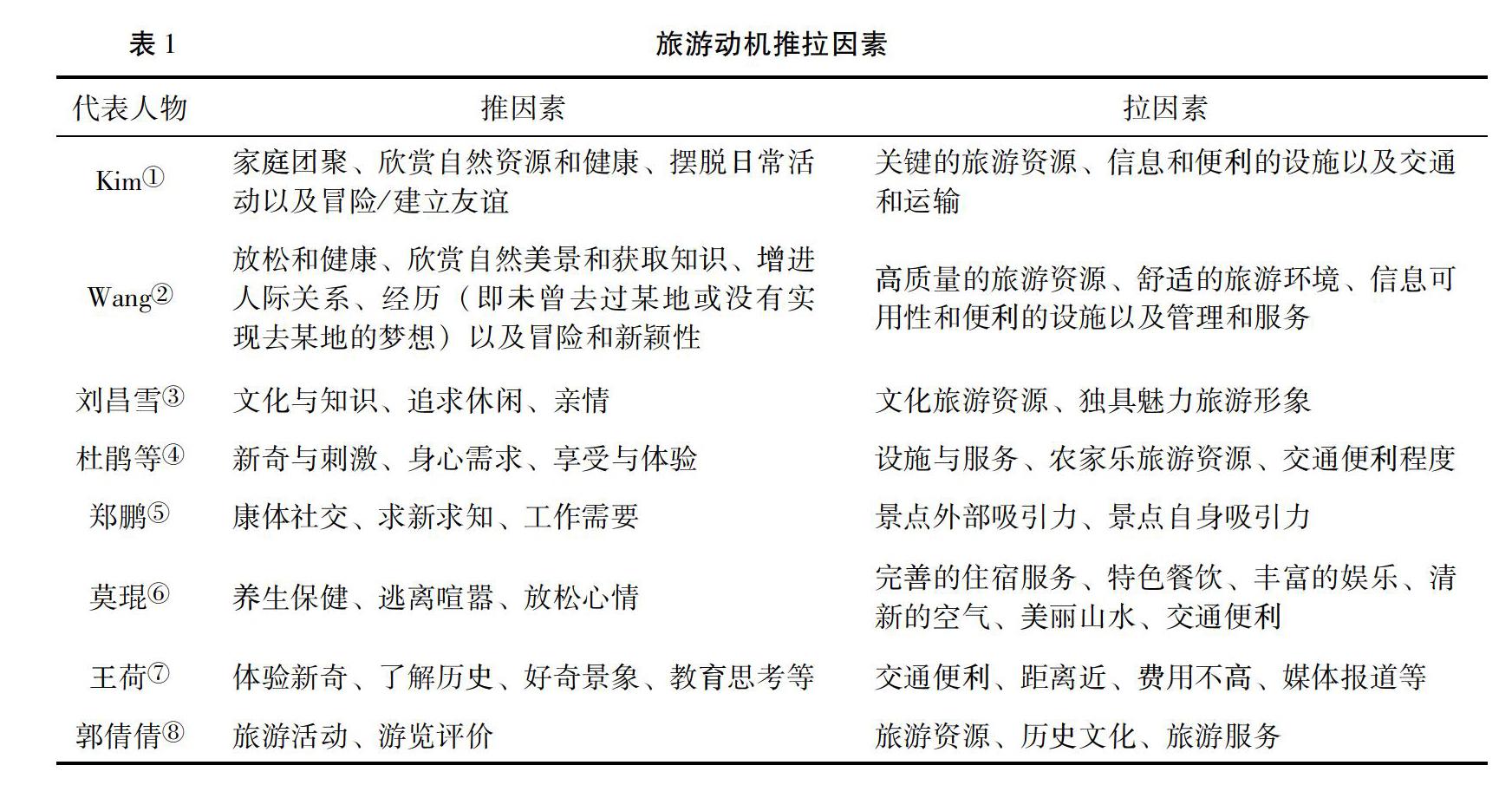

目前已经有很多研究针对旅游领域中的推拉因素进行了实证分析,虽然这些研究都试图揭示动机的影响,但是他们研究的重点有所不同。早期的一些研究仅关注推因素Cha S, McCleary K W, Uysal M.Travel motivations of Japanese overseas travelers: A factor-cluster segmentation approach.Journal of Travel Research, 1995,33(2), pp.33-39.或拉因素Fekeye P, Cropmton J.Image differences between prospective, first-time, and repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley.Journal of Travel Research, 1991,30(2),pp.10-16.,近些年的研究则针对推拉因素都进行了分析,见表1。

“推—拉”理论在旅游领域的运用已经相当广泛,但是现有的研究多集中于休闲旅游、康养旅游、乡村旅游、黑色旅游等,其结果不一定能推广到旅外社群旅游,而且很少有学者探索多元文化背景,多种国籍或多种族身份的游客的动机。因此,本研究的意义就在于通过考察旅外华人赴华旅游的动机来拓宽运用“推—拉”理论研究游客动机的范围。

二 研究方法

(一)调查问卷的设计

考虑到与旅外华人的互动比较困难,因此,我们利用从已有文献中获得的信息,总共确定了30项旅外华人赴华旅游的动机来设计调查问卷,见表2。该问卷主要由三部分组成:(1)心理动机测度指标17项,分别为探亲访友(包括家庭团聚)、维持与中国的联系、完成家庭义务(包括处理家族房产等)、为家乡投资建设、参与海外华人的群体活动、学习中国文化、研究中国历史、游览中国名胜古迹、重建与过去的联系(怀旧)、寻求归属感(身份认同)、寻求社会认同、朝圣/祈福之旅、和亲人/朋友分享我过去生活的经历、和親人/朋友回到熟悉的地方休闲度假、了解中国的新变化、与未来的计划有关(如以后回中国发展)、实用原因(工作、学习、医疗等);(2)旅游目的地吸引因素测度指标13项,分别是寻根、侨民文化/侨乡景观、景点/风景有吸引力、购物、美食、入境手续简单、交通便捷、可达性好(到目的地的难易度,包括时间、距离、费用等)、广告/口碑吸引、信息查询方便、基础设施完善、住宿环境舒适、娱乐设施发达;(3)受访者的社会人口学结构特征,包括性别、年龄、受教育程度、月收入4项。回答设计上,(1)和(2)以李克特 5点式量表(Likert scale 5 points)构成,回答选项分别是 “完全不符合、不符合、不确定、符合、完全符合”,依次序分别给予 1、2、3、4、5 分值;(3)选项回答。为了确保问卷的表面效度,首先对问卷进行了预调研,经过一些修改达标之后进行发放。

(二)数据来源和方法说明

本研究运用“推—拉”理论研究旅外华人赴华旅游的动机。在这个框架中,推因素指的是影响一个人决定度假的具体因素,而拉因素指的是影响人们决定选择哪个特定目的地的因素。虽然已有学者运用定性的方法对旅外社群旅游动机进行探索,但是定量研究较少,因此本研究尝试采用SPSS20.0软件结合“推-拉”理论进行数据分析。

参考旅外社群旅游的旺季,我们将数据收集时间定为2019年10月至2020年2月,线上与线下同时发放,并且设计了中英两版问卷,被调查者可以选择任一版本进行填写。调查期间对旅外华人游客共发放问卷135份,回收有效问卷131份,有效率达97%。为保证量表的信度,我们使用了因子分析方法检验推力指标和拉力指标的潜在维度,推力指标与拉力指标的KMO值分别为 0.806和 0.816,巴特利球形检验值为1 071.093和937.052,在0.05的显著性水平上达到了显著(sig=0.000);运用主成分分析法,保留特征值大于1的公因子;而整个问卷和一组问题间的内在一致性,则利用克朗巴哈系数信度指标来评价;然后利用独立样本T检验和单因素方差分析检验不同性别、年龄、受教育程度、移民代际的游客之间在推力和拉力层面是否存在统计学意义上的显著差异;最后,采用皮尔逊相关系数检验推拉各因子之间的关系。

三 影响因素分析

(一)社会人口统计学变量分析

问卷显示:研究样本中男性占比55.7%,女性占比44.3%,男性数量略高于女性数量。从年龄段分析,以25~44岁的中青年游客为主(47.9%),其次是14~24岁青少年游客(26.5%),45~64岁游客(12.8%)和14岁以下(12.0%)游客比重相当,64岁以上的银发游客最少(0.8%);从客源地来分析,近半数游客来自东南亚(48.9%),北美(20.6%)和大洋洲(27.5%)的游客基本持平;从移民代际分析,比重最高的是第1代(41.3%)和第3代及以上(33.3%),这实际上与我国的移民历史也相符;从教育程度分析,本样本游客以高中及以下(39.1%)和大专、本科(36.7%)为主;从月收入分析,无收入游客最多(39.7%),这是因为被调研的24岁以下游客(38.5%)主要是学生群体,其次为月收入低于2 000美元的游客(36.7%),而高收入游客则占比较小,见表3。

(二)推力指标和拉力指标的因子分析

文章采用SPSS20.0软件,对推力和拉力指标的潜在维度进行因子分析。首先,对17个推力指标分析得出4个公因子,公因子方差比都大于0.5,且整个推力量表的克朗巴哈系数等于0.865,它们累计共解释总方差的66.704%(表4)。根据因子载荷大小,对各公因子进行命名。因子Ⅰ“社交度假”包含了7个指标,分别是“寻求归属感”“重建与过去的联系” “寻求社会认同”“维持与中国的联系”“和亲人/朋友分享过去的经历”“和亲人/朋友回熟悉的地方度假”和“探亲访友”,方差贡献率达23.652%;因子Ⅱ“中国文化”包含4个指标,分别是“研究中国历史”“学习中国文化、语言”“游览中国名胜古迹”和“了解中国新变化”,方差贡献率达17.665%;因子Ⅲ“实质原因”包含4个指标,分别是“实用原因(工作、学习、医疗等)”“为家乡投资建设”“完成家庭义务”和“与未来的计划有关”,方差贡献率达16.313%;因子Ⅳ“参与活动”包括“参与海外华人集体活动”和“朝圣/祈福之旅”两个指标,方差贡献率达9.073%。

然后,对13个拉力指标分析得出3个公因子,公因子方差比都大于0.4,且整个拉力量表的克朗巴哈系数为0.879,它们累计共解释总方差的67.331%(表5)。因子Ⅰ“可达性/交通和设施”包含了7个指标,分别是“可达性好(到达目的地的难易程度,包括时间、距离、费用等)”“交通便捷”“住宿环境舒适”“入境手续简单”“基础设施完善”“娱乐设施发达”和“信息查询方便”,方差贡献率达34.889%;因子Ⅱ“关键旅游资源”包括“景点/风景吸引”“购物”和“美食”“广告/口碑吸引”这4个指标,方差贡献率达19.312%;因子Ⅲ“特殊旅游资源”包括“寻根”“侨民文化/侨乡景观”两个指标,方差贡献率达13.130%。

(三)性别属性下的推拉因子独立样本T检验分析

男性与女性受访者在各个因子方面均不存在显著差异,这说明在该旅游市场,性别与旅游动机关系并不明显,可能是因为旅外华人旅游动机并不同于一般旅游,见表6。

(四)年龄属性下的推拉各因子差异比较

对不同年龄段的游客,显著差异存在于“可达性/交通和设施”“社交度假”和“中国文化”3个因子上,见表7、表8。对于“可达性/交通和设施”来说,25~44岁群体与其他3个年龄段群体差异显著,而其他群体之间差异不显著,其中,25~44岁均值最高(M=0.396),15~24岁和45~67岁群体居中,15岁以下的游客最低(M=-0.736)。与年轻的游客相比,年长的游客普遍认为设施和信息的便捷性以及可达性和交通等因素更重要Kim S S, Lee C, Klenosky D B.The influence of push and pull factors at Korean national parks.Tourism Management,2003, (24), pp.169-180.。在该样本中,25~44岁之所以比45~67岁均值更高是因为旅外华人赴华旅游多是家庭旅游,45~67岁的群体往往是他们的父母,而15岁以下、15~24岁则是他们的小孩,所以这些因素一般都是由主动安排的这次旅游的中青年人考虑。“社交度假”因子与“可达性/交通和设施”因子类似,25~44岁群体与其他3个年龄段群体差异显著,其他群体之间差异不显著,其中,25~44岁均值最高(M=0.434),15~24岁以及45~64岁的群体居中,15岁以下最低(M=-0.492)。与其他3个年龄段群体相比,25~44岁的群体往往处于家庭生活的重要階段,对探亲访友的需求更多,而且他们也倾向通过度假驱散工作的高压力,还有最佳的经济、健康条件提供支持,因此他们的“社交度假”因子均值最高。而“中国文化”因子,只有15~24岁与25~44岁两个年龄段差异显著,其他年龄段差异均不显著,其中,15~24岁均值最高(M=0.414),15岁以下以及45~67岁的群体居中,25~44岁最低(M=-0.218)。由表8可知,25~44岁群体出游主要受“社交度假”与“可达性/交通和设施”影响,“中国文化”因子影响较小,而15~24岁的青少年正处于求知欲、好奇心最强的阶段郑鹏、马耀峰、王洁洁,等:《基于“推—拉”理论的美国旅游者旅华流动影响因素研究》,《人文地理》2010年第5期,第112—117页。,中国文化对于他们非常具有吸引力,所以均值是最高的。

(五)移民代际属性下的推拉各因子差异比较

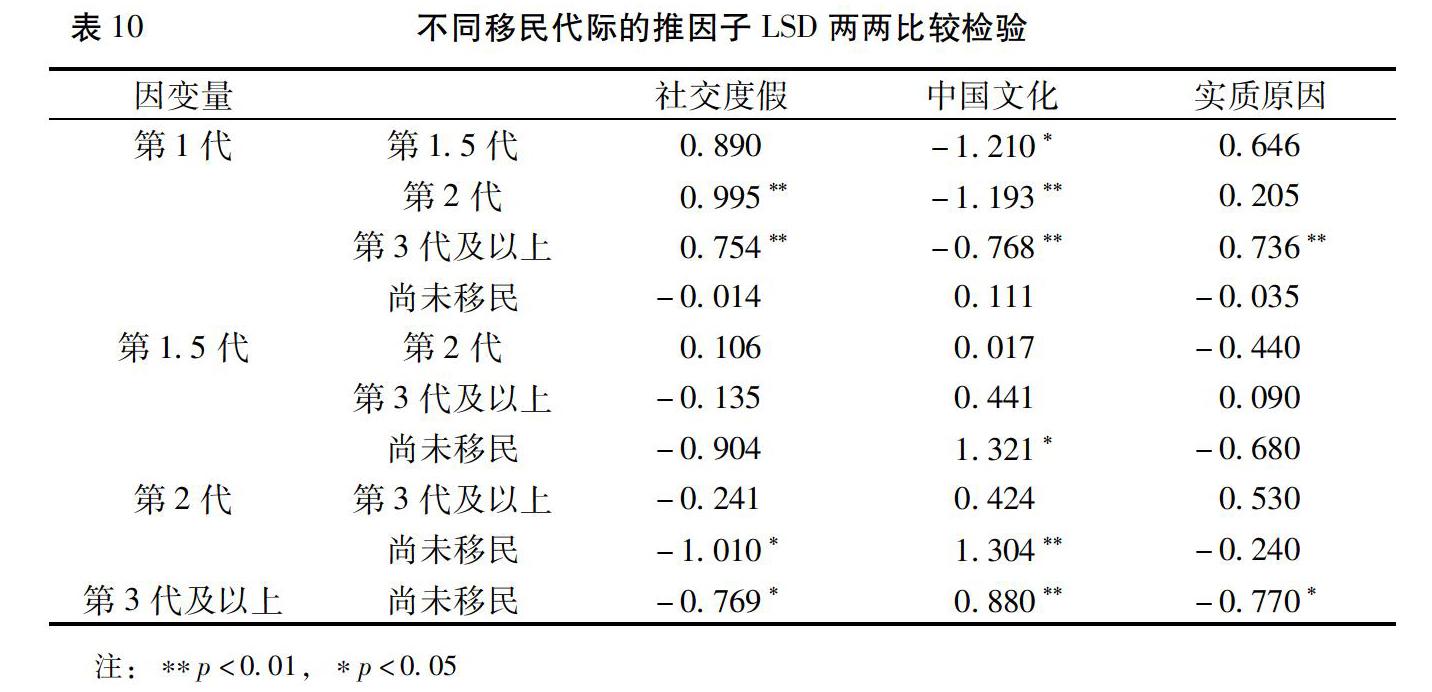

对不同代际的旅外华人游客,显著差异存在于“社交度假”“中国文化”和“实质原因”3个推力因子上(表9、表10)。对于“社交度假”因子来说,尚未移民和第1代移民,分別与第1.5代、第2代、第3代及以上的移民呈现出显著性差异,其他群体之间不存在显著性差异,总体呈现两边均值最高(第1代和尚未移民的),中间均值最低(第2代)的“凹”字形,第1.5代和第3代及以上中间过渡。根据同化理论,跨国移民与本土的联系将随着移民代际增加而减少,每一代都比上一代更加同化LevittP, Glick-SchillerN.Conceptualizing simultaneity: A transnationalsocial field perspective on society.International Migration Review,2004, 38(3),pp.1002-1039.。无论是第1代移民还是尚未移民久居国外的群体,他们都在中国长大,在国内有很多亲人、朋友、记忆等,对于故乡有特殊的感情,所以这类人会经常回国探亲、度假等;而第2代、第3代及以上相较于第1.5代的群体更长期在异国他乡生活,对于母国的记忆和感情淡薄,而且在国内的亲朋好友也较少,所以受该因子影响较小。“中国文化”因子与“社交度假”因子显著性差异相似,即尚未移民和第1代移民分别与第1.5代、第2代、第3代及以上的移民呈现出显著性差异,其他群体之间不存在显著性差异,但是总体则呈现与“社交度假”因子相反的情况,即两边均值最低(第1代和尚未移民的),中间均值最高(第1.5代和第2代)的“凸”字形 。这是因为第1代移民和尚未移民的群体因为在中国成长很多年,无论是汉语还是中国文化、历史都很熟悉,所以这方面的动机较弱;而其他代际的群体多在异国他乡土生土长,中国的文化、历史、名胜古迹还有中文学习这些对于他们比较新奇和有吸引力,所以这方面的动机更强Huang W J, Kam H, Chen C C.Attachment to the home country or hometown? Examining diaspora Tourism, across migrant generations.Tourism Management,2018,(68),pp.52-65.。对于“实质原因”因子,尚未移民和第1代移民分别与第3代及以上的移民呈现出显著性差异,其他群体之间不存在显著性差异,总体呈现第1代、第2代移民和尚未移民的群体均值处于高峰,第1.5代、第3代及以上的均值处于低谷的“W”型。中国经济的崛起和海外华人的创业精神和商业导向在加强海外华人与祖(籍)国的联系方面具有关键作用Kwek A, Wang Y, Weaver D B.Retail tours in China for overseas Chinese:Soft power or hard sell? Annals of Tourism Research,2014,(44),pp.36-52.,不论是尚未移民还是第1代移民都和母国联系比较密切,其中很多人选择回国参与投资、工作、教育、医疗等活动,而第3代及以上这类群体的母国情怀淡薄,实际上更加适应在移民国家发展,所以选择回国的人很少,均值也较低。

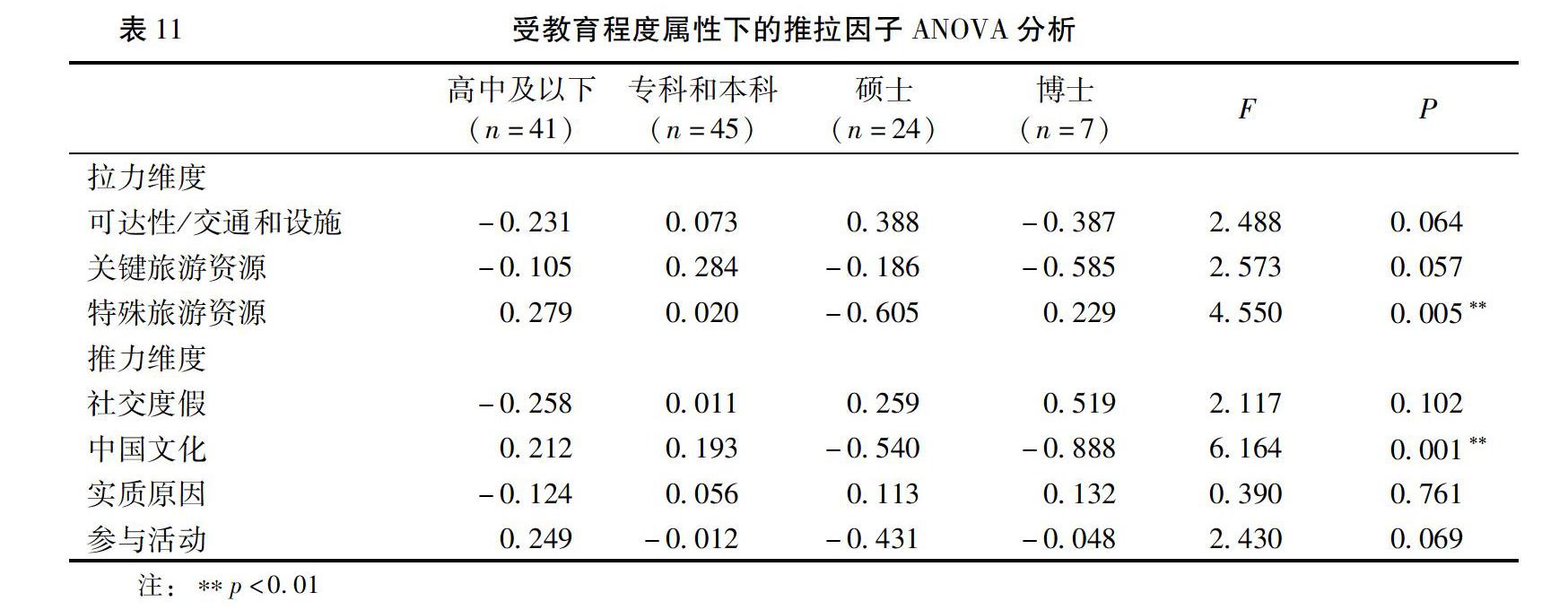

(六)教育程度属性下的推拉因子差异比较

对于不同教育程度的游客,显著性差异表现在“特殊旅游资源”和“中国文化”两个因子上(表11、表12)。对于“特殊旅游资源”因子,硕士与其他3个教育程度群体呈现出显著性差异,而这3个群体之间不存在显著性差异,总体呈现高中及以下和博士均值较高,硕士均值最低的“V”字形。硕士学历的群体主要是第2代以后的移民,他们在国外土生土长,对于“寻根”和“侨乡”没有特别的情感,所以均值最低;高中及以下的群体主要是移民较早的第1代移民和移民历史久远的第3代及以上的青少年群体,移民较早的第1代多出自于广东、福建的侨乡,学历普遍偏低(高中及以下),但是他们对于故乡怀有深厚情感;还有一些是高中及以下学历的来中国寻根的华人中小学生,有研究表明移民历史较长的人也可能会在几代人之后返回家乡,寻找家族根源 Alexander M, Bryce D, Murdy S.Delivering the Past: Providing Personalized Ancestral Tourism Experiences.Journal ofTravel Research,2016, (10), pp.1-13.;另外,很多博士表现均值偏高,可能因为该群体对侨乡文化和侨乡景观比较感兴趣。对于“中国文化”因子,以本科为基准线,本科及以下与硕博士差异显著,其他教育程度之间差异不显著,总体呈现:随教育程度升高,均值逐步降低。该因子主要包含“研究中国历史”“学习中国文化、语言”“游览中国名胜古迹”和“了解中国新变化”四个部分,其中“游览中国名胜古迹”占比较高,游客出于观光休闲目的喜欢游览中国的自然、人文景观;教育程度的影响则与一般的旅游类似,低学历者倾向于通过旅游来提高身份地位,获得社会尊重,而高学历者通常不需要以此获得社会认同郑鹏、马耀峰、王洁洁,等:《基于“推—拉”理论的美国旅游者旅华流动影响因素研究》,《人文地理》2010年第5期,第112—117页。。

(七)推拉维度各因子之间的关系

通过皮尔逊相关分析法(表13)对推力维度和拉力维度各因子相关关系进行分析,我们发现拉力维度的所有因子与推力维度的所有因子都存在一定相关性,但总体看相关性均较弱。通过比较皮尔逊相关系数值的大小,可以发现“实质原因”与“可达性/交通和设施”之间的相关性最大(0.311),这是因为无论旅外华人回国工作、学习还是度假休闲都会受到交通、时间、费用等因素影响,所以这两者呈现出一定强度的相关性;其次是“中国文化”与“关键旅游资源”的相关性较强(0.304),对旅外华人群体来说中国的旅游资源,例如美食、自然/人文景观等都与中国文化密不可分,这两者共同影响着旅外华人旅游的动机。

四 结论与建议

本文以赴华旅游的旅外华人为研究对象,从“推—拉”理论的视角探索其动机,分析成果主要有:1.确定了促使旅外华人赴华旅游的推力维度和拉力维度的各个因子;2.分析了社会人口统计学变量以及移民代际对推拉維度各因子的影响;3.测度了推拉维度各因子之间的相关性。

对17个推力指标进行因子分析后得出4个公因子:“社交度假”“中国文化”“实质原因”和“参与活动”,其中较重要的推力因子是“中国文化”(均值=3.30)和“社交度假”(均值=3.04)。“中国文化”因子对于旅外华人旅游市场至关重要,吸引力明显,主要是因为旅外华人游客来中国旅游,可以唤醒他们对母国的记忆或者产生新的经历,重新获得与母国的联系,使自己的文化身份保持一致。旅外华人在异国他乡若为少数群体,中华文化在当地的适应程度就会较低,而在中国,中华文化作为本土文化就可以帮助他们重新产生原始文化认同,从而缓解他们在异乡文化中的担忧和不稳定性。此外,在中国,他们也可以通过参与一些与过去有关的活动来连接到自己的过去,例如重温过去的生活,了解母国从过去到现在的变化等,这些体验均有助于吸引旅外华人游客。“社交度假”因子之所以重要,是因为与人交往和休闲度假也是旅游动机核心因素。虽然探亲访友这种活动,有助于保持与国内的亲朋好友的社交网络稳定性,但并不总是他们赴华旅游的主要目的,而是他们行程的一部分,另外一部分则是增进家庭情感。在儒家思想的影响下,与家人一起游玩是华人培育家庭关系、增强家庭凝聚力的常见方式。另一方面,在一个熟悉的地方度假,游客不仅在目的地有很高的便利性,同时也有很好的安全感,有利于游客与当地人进行高层次的互动,从而产生积极情绪和难忘的旅游体验。总之,不论是“中国文化”还是“社交度假”旅游动机,都反映了旅外华人来华旅游的精神追求和情感需求。因此,要想更好地服务于旅外华人这一旅游群体,旅游业和旅游研究人员都应该进一步了解他们的旅游行为和精神情感。

对13个拉力指标因子分析后得出3个公因子:“可达性/交通和设施”“特殊旅游资源”和“关键旅游资源”,最重要的因子是“可达性/交通和设施”(均值=3.67)和“关键旅游资源”(均值=3.66)。与其他的旅游类似,“可达性/交通和设施”因子也会对旅外华人旅游市场产生影响,这说明我国的交通发达程度、基础设施建设水平还有消费者所花费的时间、费用等因素都会影响旅外华人游客是否出行,这就启示旅游业应该加强基建以及推出低成本、高效率的旅游产品。“关键旅游资源”因子揭示了旅游资源吸引力是旅游激励的重要动力,旅外华人主要被中国的购物、当地食物和风景所吸引。因此,对于这些资源的管理者而言,充分利用这些有吸引力的旅游资源至关重要,对于购物和美食这两种资源可以多增加一些中国的文化、遗产元素,这样旅外华人游客就可以通过这些资源了解母国,与自己的原始文化和遗产产生联系,从而获得更好的体验;而对于风景资源,在推出旅游产品时可以充分发挥我们的历史景观和民族文物等资源的优势,当旅外华人游客在旅程中感受到母国或故乡的变化时,对母国的依恋情绪就会更高。

对推拉因子的社会人口统计学变量分析,发现年龄、移民代际对旅游动机因素的影响显著。年轻游客比年长游客更有出国旅游的动机,在该市场,青少年可能对“寻根”感兴趣,而银发游客可能怀旧,所以相关管理者在景区规划时,可以在景区内建设经典的中国建筑,安排有关中国文化的演出、展览等来吸引游客。除第1代移民和尚未移民的群体以外,其他代际的旅外华人赴华旅游的积极性较低,主要该群体出生于他国,已经对他国社会很好地适应,但是该群体同样可以通过加强前文所说的“可达性/交通和设施”和“关键旅游资源”的建设来吸引。最后,文章还存在一定的局限性,仅研究了一些社会人口学因素对于旅游动机的影响,尚不全面,建议感兴趣的学者们在未来的研究中探索其他可能影响旅外华人赴华旅游动机的因素,如职业。

Motivation of Overseas Chinese to Travel to China

Based on “Push-Pull” Theory

DING Lei, ZHAO Qian-qian

Abstract: With the development of transportation and communication technology, overseas Chinese traveling to China is no longer a simple form of “going home”, and its nature has become complicated and has gradually become a new hot spot in tourism research. From the perspective of “push-pull” theory, this paper explores the motivation of overseas Chinese traveling to China by using factor analysis, one-way ANOVA and Pearson correlation analysis, and reveals that: (1) the factors of the push-pull dimension of the motivation of overseas Chinese traveling to China; (2) the impact of socio-demographic variables and generations on the factors of push-pull dimension; (3) the correlation between the factors of push-pull dimension. The research results are of practical significance to guide the tourism market of overseas Chinese in the construction of tourist attractions, tourism publicity and marketing, tourism product development and so on. It also expands the scope of studying tourism motivation by scholars.

Keywords: overseas Chinese; push-pull theory; tourism motivation

【责任编辑 吴应望】