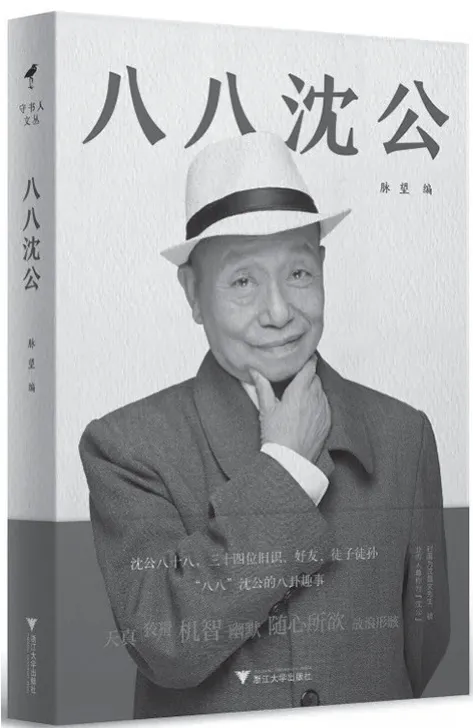

沈公,沈昌文

☉陈昕 陆灏 许纪霖

编辑圈里流传着许多“沈公格言”,诸如“吃吃喝喝,拉拉扯扯,谈情说爱,贪污盗窃,坐以待币”……2019年,欣逢沈公米寿,大家都觉得应该为他庆祝一番。最好的庆祝就是发掘他出版生活的斑斓与精彩,用故事为他摆上一桌满汉全席,通过咀嚼这些故事去汲取他传承给我们的出版甘泉。

智者

陈昕

88 岁高龄的沈昌文先生,很少有人称呼他“沈老”,而是众口一词叫“沈公”。我理解,沈公不老,不必以老称颂,他以智慧、机敏、幽默闻达。

在我的记忆里,有一些工作经历与沈公相交织。1987年至1993年间,我曾先后担任过上海三联书店和香港三联书店的总编辑,虽然这两家三联书店(沪三联和港三联)与位于北京的三联书店(京三联)之间并无行政隶属关系,但同在“三联”的招牌之下,业务上保持着松散的联系,出书的品位、趣味也有许多内在的映照。每次进京出差,都要忙里偷闲,抽空去京三联坐坐,一来实地学习他们的出书思路和做法,二来交流下出版的经验和体会。那个时期,京三联的掌门人就是沈公。面对我这个晚辈的造访,沈公总是十分热情,不仅放下手头待编的书稿,煮上一杯他私藏的品质咖啡,跟我娓娓述说京城文化圈出版圈的逸闻趣事,有时还要邀上几位学界出版界名人去附近的餐馆小酌,席间谈天说地,看似没有主题,但对我辈把握学术动态趋势与文化传播走向很有启迪。

沈昌文

1991年5月,我赴港三联任职,沈公向我推荐了一些在港学者,其中就有在香港大学任教的汪丁丁先生,我们很快成为知己。后来得知丁丁的母亲安若女士曾担任过人民出版社的副总编辑,算是沈公的领导,两家走得很近,课余时间小丁丁曾跟着沈公做航模,装矿石收音机。沈公还真是如他自己所言,善于服务领导。上世纪50年代,他曾担任过人民出版社总编辑室秘书,而当时人民出版社的领导清一色都是显赫的文化名人,有曾彦修、王子野、陈原、范用等。沈公在他们的眼皮子底下工作,为他们服务,耳濡目染,久之得通家气象。粉碎“四人帮”后,沈公的几位老领导创办《读书》杂志,创刊伊始即提倡“读书无禁区”,开思想解放的先声,不久沈公便被老领导指派去三联编辑室任主任,具体负责《读书》杂志的编务,1986年1月三联书店从人民出版社独立出来,沈公又被任命为首任总经理。

沈昌文漫像 沈帆 绘

出版社传播、传承的不仅是一脉书香,还有文化气韵,时代精神。三联书店的传统和文脉,远而论之,是韬奋先生对进步的追求奋斗,竭诚为读者服务的大爱以及“将铺盖卷扔在办公室里”的执著和敬业;近而论之,还有陈原先生身上凝集并散发的儒雅和睿智,政治上不糊涂,讲原则,有规矩,为人通情愫,讲艺术,寻圆融,文章千古事,讲义利辞章。沈公当社领导秘书时,就坐在陈原先生的对面办公,历时三载。他是陈原先生的崇拜者,以陈原先生为榜样,在他身上多少可以看到陈原先生的影子。比如,陈原先生在出版界以谙熟“洋务”著称,注重介绍外国哲学社会科学思潮,早在50年代,就在人民出版社同戴文葆、史枚等一起具体草拟外国哲学社会科学名著翻译规划,二十多年后他主持商务印书馆时又提出出版“汉译世界学术名著丛书”;沈公搞出版也是从翻译读物入手,而且一辈子乐此不疲。陈原先生思想解放,敢为人先,但在编辑把关上注重方法,讲究圆通;沈公在编辑工作中也是既思想开放又善于拐弯。如此对比,还可以列举更多。

作为智者,沈公在主持《读书》这本八十年代思想解放风向标杂志时的所作所为,为我们提供了一个如何做好编辑工作的案例。当年《读书》的作者队伍就是一个五线谱,杂货铺,老中青都乐于为《读书》撰稿,每一期的组稿谋篇既要敢为人先,思想解放,学术开放,又要坚守底线,不改弦易辙;对历史事件,既要反思,又不能背叛……许多问题的尺度不好把握,但沈公做起来却得心应手,游刃有余。在每一期的《编后絮语》中,我读出了沈公的人生彻悟,当编辑要有自知、自制、自嘲、自怜的涵养,遭逢鲜花掌声时,不必太昂首挺胸,遇到风浪时,要学会曲着身子去应对。还有,出了偏差时沈公的“自我批评”能力很强,造诣很深,做起检查来让领导感到既深刻又诚恳,不必再用重锤去擂响鼓。沈公正是以他的智慧与艺术将这份杂志驾驭得恰到火候。一个绝好的例子是,当年主管意识形态工作的胡乔木同志虽不时提醒甚至批评《读书》,却又将自己的作品投给《读书》发表,以示对刊物风格的认同。

沈公早年在上海银楼当过学徒,练就了一副精明的商业眼光。他最先与台湾出版界接触,出版了不少台湾作家的图书,其中有漫画家蔡志忠的包括《菜根谭》在内的近四十本漫画书。这些图书都产生了很好的经济效益,为三联书店掘起第一桶金。他还抓住机遇,从国家计委批到八千万元资金,弄到北京市中心美术馆东街一块热门的地皮,这才有了后来的三联大楼和三联韬奋书店。

与陈原先生老革命、大学者的经历相比,沈公自学成才的学徒背景,要在当年文化名人扎堆的出版界主持大名鼎鼎的三联书店自然会引起一些看法和议论。沈公对此心知肚明,刻意放低身段,一再声称自己是“无能之人”,只是在遵循和执行出版前辈的意图,他在言谈举止上有意无意地流露出油腻、俏皮的一面,以亮明自己还是“下里巴人”。编辑圈里流传着许多“沈公格言”,诸如“吃吃喝喝,拉拉扯扯,谈情说爱,贪污盗窃,坐以待币”的编辑门道。其实,不能完全照字面来理解沈公的真意。“吃吃喝喝”讲的是编辑要在饭桌上将组稿事务搞定,回到办公室就能签约;“拉拉扯扯”讲的是编辑要有粘功,对有能耐的著译者要缠住不放;“谈情说爱”讲的是编辑与著译者要建立感情,不能有功利之心,这样才能建立长久的友谊,著译者才会将自己最好的书稿交你出版;“贪污盗窃”不是指钱财,而是指知识、学问,是要在与著译者的交往中学习,成为半个学问家,而且敢于在下一个著译者那里贩卖;“坐以待币”是一种境界,坐在家里就能组到好的书稿,编辑出市场热销的图书,既为出版社创大利,也为个人赚个好光景。对于这类经验,正襟危坐者或许会斥为庸俗,但沈公的众多中青年粉丝却直呼精辟,更有明眼人道出沈公“游戏”言行的背后恰恰藏着他对出版的神圣、执著与纯粹之心。对于经历太多风雨和复杂人事纠葛的沈公来说,这份油腻或许是他精心涂抹上的一层人生保护色。

这就是我眼中的智者沈公。

“脏癖”

陆灏

追随老沈三十年,学得本领无数。唯有他的“脏癖”,始终无法入门。

“脏癖”可能是老沈杜撰的词,他以前总说我有“洁癖”,于是很得意地说自己有“脏癖”。还说了一句名言:

生活中的“洁癖”,就是政治上的“极左”。

很多熟悉老沈的人,都领教过他的“脏癖”,尤其是在餐桌上,他最为津津乐道那些恶形恶状的事情。小时候在宁波商店当学徒,每天早上,他要去臭菜缸里捞取臭菜梗和臭冬瓜,供店伙做早餐。那些菜梗上爬满了蛆虫,师母就把虫子一个个挑掉,挑一个,念一句“阿弥陀佛”,算是为这些蛆虫超度。这个场景几乎每次吃饭老沈都要讲,也好几次写到文章里。他说如是若干年,对臭物由厌恶到喜爱,直至后来不可一日无此君。

老沈来上海,我们尽量找宁波馆子或本帮菜馆,挑他爱吃的臭冬瓜、草头圈子、青鱼秃肺之类的菜,但他总嫌臭得不够、不带劲,而对草头圈子的评价,往往是它洗得太干净了。

沈昌文在自己的书房

老沈写过一篇文章介绍北京的小吃,写豆汁“是最典型的北京饮品,大凡在北京待过的文化人,即使远离多年,也无不挂念此物。而来京的外地人,一尝即吐,简直视为毒物。大约五六次,即嗜此不倦”;王致和的臭豆腐“可说是一切国产臭品中的最臭的食物。将窝窝头切片,烤热,涂以王致和臭豆腐后食用,则全地球臭品中之美者,莫过于此了”。他知道我绝对不吃这类东西,但以前我每次去北京,他都要绘声绘色地推荐那些脏不拉几的小店,专吃羊杂碎爆肚。

听到这些菜名,我唯恐躲之不及,绝对不会领教,唯一的例外是徽菜中的臭鳜鱼。那是90年代老沈带我去北四环安徽驻京办的饭馆第一次品尝的,居然能接受。这几年去北京,几乎每次都会去南小街的徽商故里吃一次臭鳜鱼。

老沈跟我讲过一件事,某次北京一个出版家请台湾一位著名文化人吃饭,邀老沈作陪。席间,出版家觉得那盅海鲜汤不够新鲜,就找来餐厅经理交涉。双方争执半天,那经理指着老沈对出版家说:“你看,这位先生已经把汤喝完了,说明这汤没问题。”把那出版家气得火冒三丈。

认识老沈的时候,他比现在的我大不了几岁,转眼就到米寿了。小时候听老辈人说过一句话:“吃得邋遢,做得菩萨。”祝愿有“脏癖”的老沈再逐臭一万年。

八十年代的遗老

许纪霖

胡适在世的时候,许多人都喜欢说“我的朋友胡适之”。沈昌文的朋友也是遍天下,但我不想说“我的朋友沈昌文”。每次见到他,都会像其他人一样,叫他一声老沈,有时候,还会半开玩笑地称他“沈公”,但不是那种恭恭敬敬的叫法,而是嬉皮笑脸,没大没小的。我与老沈相差26 岁,按理说也是两代人了,但是,相处久了,感觉他就是一个老顽童。

老沈创造了许多金句,其中我引用最多的,是这句:“可以不读书,但不可不读《读书》!”这是何等的自信!说来你不信,在上个世纪的八九十年代,这竟然就是读书界的事实。那个年代的过来人,假如不是《读书》的读者,都不好意思说自己是读书人。

如果说老沈是80年代的遗老,我大概就是80年代的遗少。遗少认识遗老,是1987年的故事。第一次去《读书》编辑部,还是在东四十条一个很简陋的胡同里,刚刚坐下,屁股还没有坐热,赵丽雅就招呼:吃饭吃饭,一起去午饭!于是,编辑部人马浩浩荡荡,直奔小馆子而去。我见到了《读书》的大主编沈昌文。

第一眼的印象不太好,这哪是一个读书人,分明就是一个剃着板寸的北方大掌柜嘛!当年《读书》的编辑,除了杨丽华、贾宝兰是科班出身,吴彬、赵丽雅,以及离开的王焱,都像老沈一样,是没有学历、没有职称、没有阅历的“三无”人员,只是凭自己的能力考进编辑部。不要以为老沈这是“武大郎开店”,这个武大郎比武松还厉害,没有一点真本领,还没有资格在名流如云的读书作者圈中端茶送水。

老沈这个大掌柜,与伙计说起话来,也是没大没小。吴彬经常嘲笑他:你老沈当年在上海滩银楼当伙计,不就是会出歪点子,在镯子上刻上一行“妹妹我爱你”,在洋场上畅销,差点娶了老板的千金吗?老沈听了,笑咪咪的,不生气,看样子还很受用。在京城出版界,沈昌文对新事物之敏锐,捕捉新潮流之快,是出了名的。

伙计可以开掌柜的玩笑,掌柜也经常与伙计打情骂俏。赵丽雅,就是老沈经常“语言骚扰”的对象。他最爱讲的一个段子是评论《读书》诸位女将,说赵丽雅“头有反骨”。赵回家告诉老公,老公很紧张地问:“他真的摸过你的头?”讲到这里,老沈每回都要哈哈大笑,好像真的占过什么便宜似的,其实呢,不过是“吃了一回豆腐”而已。

从底层跌打滚爬一路打拼上来的老沈,虽然身居正厅级的三联书店总经理,却没有读书人的矜持,更没有京城场面上的官气。在他的身上,多的是市民阶层出身的海派文人特有的精明和狡黠,用上海话来说,叫做“晓得看山水”。他将自己放在很低的位置上,别人要伤害他,不太容易,因为你不能打倒一个主动躺在地上的人。他是一个懂得生存智慧的人。

《读书》杂志创刊至今,已有四十年。其间风风雨雨,不知浸透多少老沈以及他的前任范用先生的良苦用心。尤其到了老沈主持《读书》的最后几年,他对分寸的拿捏已经到了炉火纯青的地步。他有他的文化追求。

1995年的《读书》杂志,发起过一场声势浩大的人文精神大讨论,老沈是幕后的总策划。我记得那之前,他在《读书》编后语中,已经说过大意是如此的话:我们这群人,在阁楼上所坚守的是什么呢?无它者,人文精神是也!正因为他内心中有此信念,这年他与吴彬到华东师范大学参加中国文艺理论学会年会,召集王晓明、张汝伦、朱学勤、高瑞泉和我等一批学者开小会,当即拍板在《读书》上组织人文精神的系列对话。对话叫什么名称?老沈一言定乾坤:就叫人文精神!

在90年代,每次从邮局收到杂志,我最迫不及待的,是翻到最后一页,读老沈亲自拟写的编后语。这些编后语,后来辑成《阁楼人语》一书,那真的是沈氏语言、沈氏风格,很有点林语堂《论语》《人间世》的幽默笔法,正话反说,亦庄亦谐。好像有一点弦外之音,又好像什么都没有。

不错,讲到精神传统,老沈既不是激愤的鲁迅,也非理性的胡适。他就是一个当世林语堂,有落拓不羁的名士派头,有杂贯中西的一知半解,有嬉笑怒骂的幽默战法,有拿自己开涮的强大心理。只是,他没有林语堂那种“西崽相”,他更草根,也更中国。

在老沈的身体力行之下,八九十年代的《读书》,形成了独特的风格,用他的话说,读《读书》不必正襟危坐,可以躺着读,上厕所的时候也能读!但《读书》又不是一般的枕边读物、厕所文章,读完之后,知识有大长进,精神有大补益。如今在学院里面接受过规训的学者,已经很少有人会写这样有趣的文章了。我真是三生有幸,属于80年代精神之子,在老沈的言传身教、“威逼利诱”之下,从出道的第一分钟开始,就懂得一点“思想离不开趣味”的为文之道。

我与老沈交往最多的时光,当属在90年代。每次去北京,都要通知他,他是“在京海派”的总头目,立即召集诸位京城的上海朋友聚会聊天。老沈好吃,也懂得吃,这点与林语堂有得一拼。林语堂也好吃,但最喜欢的,不是那种山珍海味的奢侈酒席,而是街角的小馆子,就着鸭掌、花生米、炒腰花,小斟小饮,与三五知己海阔天空地闲聊。老沈带去的馆子,也不奢华,没有达官富人出没,但都有点小小的特色,有一层带文化的土味。我唯一一次喝北京的豆汁,就是在老沈建议下,在三联附近的一个小胡同里。

淡出三联和《读书》之后,老沈不甘寂寞,在俞晓群支持下,让陆灏站前台,自己躲在幕后办《万象》,主持“书趣文丛”“万有文库”和“海豚书馆”。他来上海更勤了,每次驾到,都是呼朋唤友,在饭桌上天南海北。他对俞晓群说,我当顾问的唯一要求,就是可以自由报销餐费。我经常引用的沈氏另一句金言,是“我最喜欢在脏兮兮的餐馆,吃脏兮兮的小菜”。这个“脏兮兮”,不是真的脏,而是乡土气和家常气。

假如说老沈是美食家,一定是抬举他了,醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。老沈真正在意的,其实是有一个让人身心放松的环境,无须像吃商务菜那般,身穿正装、戴着领带,正襟危坐,有仆人分食。与老沈在一起,你可以跷二郎腿,穿“脏兮兮”的T 恤牛仔裤,吞云驾雾,高谈阔论。什么叫文人聚会、名士风范?这就是,我喜欢这样的感觉。

去年,我到北京,郑勇和《读书》编辑部的饶淑荣请我吃饭,问还想见谁,我脱口而出:沈昌文、吴彬!几年不见,老沈真的老了,他严重地耳背,坐在我旁边,却听不见我在说什么,更无法加入我们的闲聊。我有点悲哀,一个曾经那样风趣横生、生龙活虎的老沈,敌不过岁月的侵蚀了。

我感觉,他似乎象征着那个过去的时代,80年代的遗老以及遗少们,如今都退出了历史的舞台。王元化先生临终前感叹:这世界不再令人着迷!是的,随着老沈这代老人的谢幕,一个时代已经翻页。

但是,总有一些传统要传承,总有一种精神要坚守,如今这个时代的精神传人,他们在哪里呢?