医患共同决策系列之一:医患共同决策的国内外发展现状

余绍福,王云云,邓 通,3,黄 笛,牟 玮,靳英辉,*

1.怀化市第二人民医院临床药学科(湖南怀化 418000)

2.武汉大学中南医院循证与转化医学中心(武汉 430071)

3.河南大学淮河医院普外科(河南开封 475000)

4.天津中医药大学第二附属医院临床药理科(天津 300250)

1 引言

作为一种逐步发展的新型医疗决策模式,医患共同决策(Shared Decision Making,SDM)越来越受到国际医疗领域的关注和重视。医患共同决策是“以患者为中心”,基于当前最佳的循证医学证据[1],鼓励临床医生让患者共同参与诊断、治疗和随访的讨论,制定出最适合患者的个体化的临床决策,旨在加强医患沟通,提高患者依从性,使临床决策与患者的价值观和偏好保持一致且符合伦理原则,并促进医患和谐关系[2-3]。

目前,SDM在欧美等国家和地区已发展得比较成熟,但国内对SDM的研究仍处于理论借鉴和应用摸索阶段。鉴于此,我们拟对SDM的国内外发展现状、研究典范如渥太华患者决策辅助工具研究小组(Ottawa Patient Decision Aids Research Group)、 梅奥诊所医患共同决策国家资源中心(Mayo Clinic Shared Decision Making National Resource Center)、英国国家卫生医疗质量标准署(National Institute for Health and Care Excellence,NICE)等做出系列介绍和讲解,以期为国内SDM研究者提供参考,共同推动SDM在国内的发展。

SDM系列的首篇,主要回顾其起源和发展,探究其国内外发展现状,对其国内外研究应用做出思考、得到启发,并思索其在临床实践中的局限性,为其系列研究做出铺垫,同时为国内SDM研究者全面了解SDM的发展历史及研究现状提供参考。

2 SDM的起源与发展

2.1 国外SDM的发展历程

SDM概念首次被提出是在1968年Reimann《共同决策和共同责任-现代教育机构的难题》一文中[4]。1970年,由Kettner[5]在《医院病房里的医患共同决策》研究中首次将SDM引入到医疗领域。1972年,Veatch[6]在《变革年代的医学伦理学模式:什么样的医患角色最符合伦理学的关系?》中诠释了SDM内涵,指出医疗决策的基本价值框架是建立在患者自身价值的基础上,医生可参考该价值框架来实施SDM。

1982年,美国医学伦理学问题研究和生物医学与行为学研究总统委员会(United States.President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research)在《制定医疗保健决策:关于医患关系知情同意伦理和法律含义的报告》中完善了SDM的含义:临床决策需基于患者的需要、偏好和期望,医患共同参与,相互沟通和信息交流,共同制定医疗决策[7]。1984年,Strull在JAMA上发表了一项关于临床决策患者参与度和临床医生预估患者参与度的问卷调查结果,来自社区医院、保健组织、退伍军人管理局诊所的210例门诊高血压患者和50名临床医生参与了调查,结果显示53%的患者偏向于参加临床决策的制定,41%的患者意愿了解更多关于高血压病的信息,而临床医生低估了患者关于获取高血压病信息和讨论的意愿,高估了患者参与临床决策制定的意愿[8]。1992年,Kasper和他的研究团队开发出了一系列的医患共同决策程序(Shared Decision-Making Programs,SDPs),通过视频光盘播放器、改良的微型计算机、视频监视器和打印机以交互形式显示,将患者基本信息(如年龄、性别、症状、病史、检测结果等)输入视频程序中,匹配出适合患者个体化的治疗选择,这有助于改善卫生保健的整体质量,并增强医患关系[9]。

1995年,渥太华医院成立了患者决策辅助研究小组(Ottawa Patient Decision Aids Research Group),并制定了第一个用来衡量患者咨询后决策需求变化的量表-决策冲突量表(Decisional Conflict Scale,DCS),且该小组于1998年开发出了用于管理患者决策需求的概念框架-渥太华决策支持框 架(Ottawa Decision Support Framework,ODSF)[10]。1999年,Frosch在《临床医学中的医患共同决策:过去的研究和未来的方向》一文指出,共同医疗决策是医疗保健领域的重要发展,需要更多的研究来确定共同决策对患者满意度和健康结果的影响,同时有必要进行更多的研究来评估最有效的方法,以使患者参与有关其自身医疗保健的决策[11]。

2001年,首届国际医患共同决策(International Shared Decision Making,ISDM)会议在牛津大学召开,该独立的专业会议,没有永久的机构支持和正式的治理结构,致力于促进合作,开发医患共同决策新技术,促进医疗决策模式转型[12]。2003年,在威尔士斯旺西召开的第二届(每两年一届)ISDM会议上,国际患者决策辅助工具标准(International Patient Decision Aid Standards,IPDAS)合作组织成立,由来自世界各地的患者决策辅助工具(Patient Decision Aid,PDA)研究者、从业者和利益相关者组成,旨在通过建立共享循证-知情框架(Shared Evidence-Informed Framework) 和一套改善PDA内容、发展、实施和评估的标准,来提高PDA的质量和有效性[13-14]。IPDAS合作组织基于两轮“在线国际德尔菲共识流程”(Online International Delphi Consensus Process),对来自14个国家的四个利益相关者(研究者、从业者、患者、政策制定者)团体进行专家审查和评估,最终于2006年制定了国际患者决策辅助工具标准(International Patient Decision Aid Standards,IPDAS)[13],IPDAS经过多年的持续改进,已更新至2013年的IPDAS 4.0版本[14]。

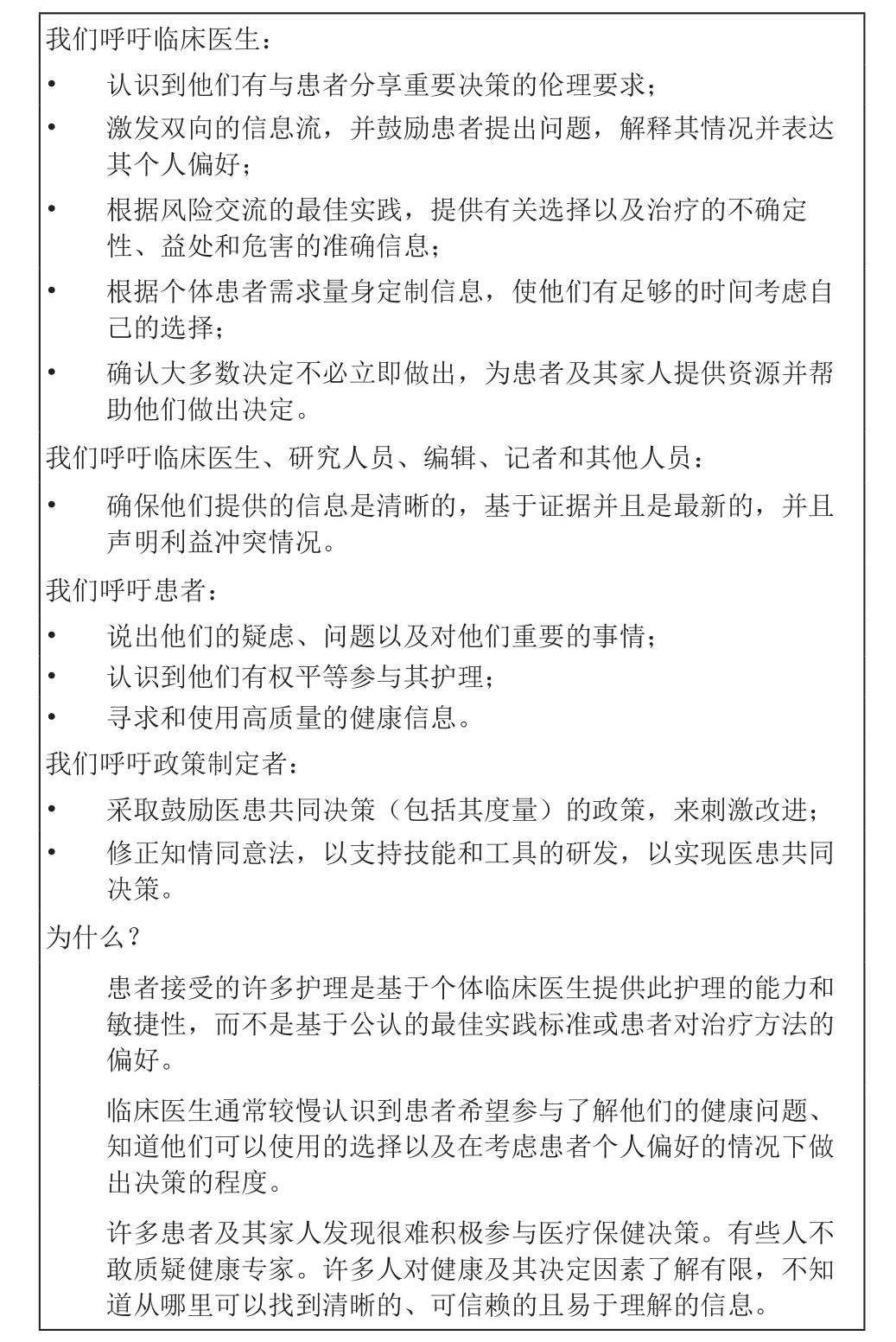

随着2010年《萨尔茨堡全球研讨会》(《Salzburg Global Seminar》)在奥地利的召开[15],以及2011年《医患共同决策萨尔茨堡宣言》(《The Salzburg Statement on Shared Decision Making》)(见框1)在BMJ上的刊出[16],充分探讨了患者可以并且应该在医疗决策中扮演的角色,呼吁患者和临床医生共同制定临床决策,为医患共同决策理念奠定了更加坚实的基础。

2.2 国内SDM的发展概述

框1 医患共同决策萨尔茨堡宣言Frame 1.Salzburg statement on shared decision making

1998年,由大连医科大学医学伦理学专家赵明杰教授首次将SDM概念带入国内,并向同行强调患者参与临床决策制定的价值和重要性[17]。2005年,华贻军等在《共同决策》一文中指出,共同决策是一个过程而不是结局,包括信息交流、对治疗方案的斟酌和对治疗措施选择的达成这三个阶段,并勾画出以患者的价值观、偏好以及自身病情状况为基础,结合医生的经验技能及对治疗的评价,再综合考虑社会、家庭及医院现实条件等因素后,做出最佳诊治选择的共同决策[18]。2007年,北京大学李萍萍教授指出,临床决策是医患交流与合作的过程,应该重视医学证据、可用资源和患者的价值取向,且建立在医患充分沟通基础上的医患相互信任是合理决策的前提,促进医患共同决策,将成为21世纪医疗服务的努力方向[19]。

2010年,张琼文等研究者做了一项关于患者参与临床决策现状的问卷调查,调查结果显示,93%的患者愿意参与临床决策,95%的患者希望了解治疗自身疾病最好的医学信息,而这其中只有46%的患者达到了目的[20]。2013年,吴军等探索了共同决策在骨科中的应用,指出与患者相关的因素如患者年龄、性别、种族、文化程度、社会经济状态、社交网络互动,以及与疾病相关的因素如症状、功能障碍程度、对生活质量的影响、专业医疗信息来源等都可能会不同程度影响到骨科手术(如全关节置换术)SDM模式的实施,PDA有助于临床决策的制定,但仍需进一步研究来明确在目前医疗机构中采用PDA的最佳类型和方法[21]。同年,在美国梅奥诊所 KER 研究中心和美国纽约长老会医院的指导下,以及在我国葛均波院士和北京大学第一医院霍勇教授共同支持下,由大连医科大学附属第一医院牵头,吉林大学中日联谊医院等多家医院共同参与开展了一系列有关SDM中国医患调查和他汀选择注册研究(Statin Choice in China),开启了我国心血管疾病领域医患临床共同决策研究的新篇章[17]。

2015年6月17日,钟南山、郑家强、王辰三位院士召集国内外70多位专家、教授、学者、BMJ主编、患者及其家属一起就医疗决策模式的变革与医患共同决策的探索进行了深入研讨,并指出了在当前医疗改革环境中实施SDM的困难和局限性,但这种“以患者为中心”的新型医疗决策模式亦将成为趋势[22]。

2018年7月至12月,牟玮等学者采用多阶段分层抽样方法,横断面问卷调查了国内11个省及3个直辖市共计32个城市的51家二级和三级医院的临床一线医务人员对PDA的态度,调查结果显示,73.2%的医务人员认可患者是高质量临床决策的参与主体,绝大多数医务人员认可患者知晓医疗决策依据的必要性,但50%以上的医务人员认为应在自己觉得必要或患者主动咨询时再提供相关决策依据信息,而高学历、高职称及工作年资高的医务人员更愿意为患者提供诊疗决策的相关依据、更倾向于认同PDA的积极效果[23]。

2016-2018年国内连续三届国际中医药防癌抗癌科普大讲坛暨医患共同决策与交流论坛[24-26]、2018第三届医患共同决策论坛[27]等有关医患共同决策会议的相继召开,充分探讨了在我国医疗模式发生转型的背景下,患者有权利也应该有机会参与到医疗决策中,患者及家属参与医疗决策,是构建和谐、互信医患关系和患者安全体系的重要环节,将SDM模式逐步贯穿到我国临床医疗实践中,使其进一步规范化、系统化,有机遇必然会有挑战。

3 SDM的国内外研究现状

3.1 SDM在国外的研究应用现状

经过近半个世纪的研究发展和临床实践历程,在相关法律、政策、会议或合作组织的支持下,SDM在欧美等国家和地区已发展得比较成熟,相关理论体系较为完善,SDM评估工具和PDA陆续开发并在临床实践中探索应用,IPDAS的制定更加规范了PDA的研发和评估,并促进了SDM的发展。但SDM在部分国家还处于起步发展阶段[28-31],在一些农村边沿地区实现难度较大[32],在一些国家仍未曾实行[33]。

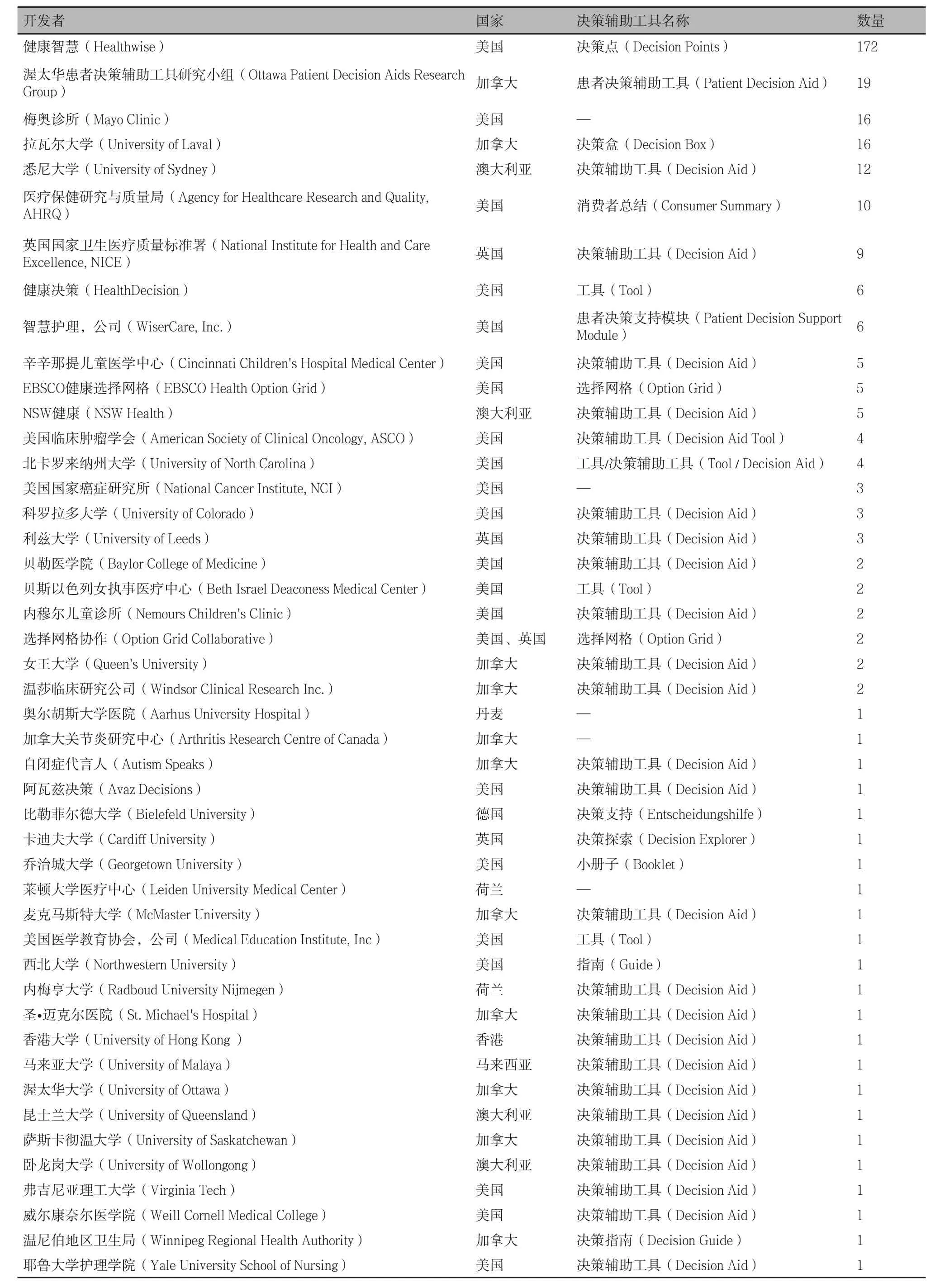

SDM的研究典范之一渥太华患者决策辅助工具研究小组于2019年2月14日对欧美等国家和地区患者决策辅助工具开发情况进行了统计,并于2019年10月17日完成更新(见表1),包括卫生管理部门、医疗机构、科研机构、科研院校、临床研究公司、相关临床学会等40余个决策辅助工具开发者。开发的决策辅助工具包括PDA、决策点、决策盒、患者决策支持模块、决策指南等330余种,主要应用于癌症的筛查与治疗,心血管系统、呼吸系统、泌尿生殖系统、神经系统等疾病的诊治,器官移植、特殊人群健康管理,其他疾病的治疗决策辅助等。

3.2 SDM在国内的研究应用情况

目前,我国正处于医疗改革的大背景下和医疗服务模式转型的关键时期,对SDM的研究仍处于理论借鉴和应用摸索阶段,初步体现在疾病的诊治、筛查和护理模式决策方面,主要涉及心血管疾病、肿瘤和糖尿病的SDM研究,尚有对骨科、眼科、儿科、ICU等的SDM探索,但仍均缺乏基于临床实践的本土化的SDM系统性研究,同时存在着诸多障碍、挑战和机遇[34-36]。

有研究者基于我国医疗背景对临床实践中的SDM流程设计做了初步探讨,把临床诊疗过程分为接诊、诊断、治疗、复诊、随访五个阶段,而SDM流程中的核心因素

“shared”则始终贯穿于临床诊疗过程的每个阶段,在医患信息分享和充分沟通的基础上,选择、实施、评估和适当调整临床决策,最终制定出清晰的SDM设计流程图,为SDM在我国的研究和应用提供了重要参考和思路[37]。

表1 患者决策辅助工具开发情况统计Table 1.Information about decision aid developers

此外,在共同决策研究相关测评量表引进方面,国内已有学者基于严格遵循跨文化引进评估工具的指南要求,引进和评估了IPDAS 4.0和决策冲突量表英文版,形成中文版评价量表,为我国SDM、PDA研究者提供了重要参考和指导[38-39]。

4 SDM国内外研究应用的思考和启发

如今,医生主导的家长式医疗决策模式、医生告知患者的知情决策模式正逐渐向“以患者为中心”医患共同参与的共同决策模式转变。SDM是“以患者为中心”“以患者价值观、偏好、意愿为基础”,结合当前最佳的临床证据以及临床医生的知识、技能、经验,制定出最适合患者个体化的临床决策的过程,最终目的是使患者利益最大化。因此,SDM医疗决策模式符合和谐医患关系,也是密切医患关系建立和发展的内在需要。

“以患者为中心”的SDM的实施,需要临床医生将当前最佳的循证医学证据以和谐的、患者易理解的方式传递给患者,并且需要患者在临床决策共同制定过程中的全力配合临床医生[40],将患者个人价值观、目标、偏好和意愿表达给临床医生[41]。

医患共同决策的过程恰好体现了当代循证医学的精髓,是以当前最佳的临床证据与临床医生的经验、知识、技能及患者的意愿、期望和价值观三者密切结合而做出适合患者的最佳临床决策的过程。

PDA能够引导和促进SDM的制定[42-44],尤其在特殊人群(如老年人、小儿、癌症病人、弱势人群等)的决策制定中起着很重要的作用[45-49]。在PDA助力共同决策的临床实践过程中,患者需要签署知情同意书,需要被告知该PDA的风险、益处及其备选方案,并且该PDA是被临床实践证实了的[50-51]。医患共同决策有潜力促进“以患者为中心”“以患者价值为基础”的医疗系统建设,真正使患者参与进来,并能改善对患者的关怀,降低患者的医疗费用[50,52]。

5 SDM在临床实践中的局限性

SDM也存在着一定的局限性。其中,患者和临床医生认为制定共同决策最常见的障碍就是时间问题,“时间可以被认为是控制事物发生和发生时间的组织工具”(“Time can be considered an organizing tool that controls what happens and when”),但要让每一位患者在短时间内理解和明白决策的相关知识、益处和风险等是比较困难的,患者通常会跟家人及朋友商量、咨询其他医生、或者通过网络查找相关信息,同时,医生可能需要跟自己的团队一起评价相关的证据、讨论患者的情况,这种时间上的耽搁,可能会冒犯到正在等待就诊的其他患者[53]。

再者,有经验的医生经常会权衡“过度诊断”与“诊断不足”、“过度治疗”与“治疗不足”,但这存在着太多的不确定性,医患共同决策也不能减少这种不确定性,这就需要临床医生更好地了解和掌握最佳的循证医学证据、更加精细地认识诊断和预后过程、很好的定向研究[54]。

同时,笔者认为SDM可能会增加医生的工作量,医生的积极性可能会随之受到影响,是否有建立相应激励机制和政策的必要性;另外,告知患者某个治疗决策中较罕见发生的死亡或残疾等重大风险可能会加剧患者的恐慌和不信任感;而且运用建立在循证医学证据基础上的PDA制定出来的医患共同决策,随着循证医学证据的不断更新,决策辅助工具也需要做出同步更进,但这往往会有滞后或者未做到更进,还需要考虑到患者的个体差异,那么如何设计出个体化的PDA势必是一个很大的挑战。

6 结语

综上,SDM模式在欧美等国家和地区已经发展得比较成熟,有着像渥太华患者决策辅助工具研究小组(Ottawa Patient Decision Aids Research Group)、梅奥诊所医患共同决策国家资源中心(Mayo Clinic Shared Decision Making National Resource Center)、英国国家卫生医疗质量标准署(National Institute for Health and Care Excellence,NICE)等医患共同决策及决策辅助工具的研究典范,但目前国内仍处于理论借鉴和应用摸索阶段,存在着诸多障碍、挑战和机遇,且医患共同决策及决策辅助工具尚存在着一定的局限性,需要医疗卫生体系、政策制定者等共同倡导和推动,需要临床医生的共同努力,更离不开患者积极共同参与,方能更好地助力医患共同决策在国内的发展乃至国际的推广。