舌针、头针配合言语训练治疗缺血性卒中后运动性失语疗效观察※

王玲姝 李 静 顾雪彤 李冠男 赫涌刚

(黑龙江中医药大学附属第一医院康复科,黑龙江 哈尔滨 150040)

失语症是一种后天性语言障碍,是卒中后常见的功能障碍。大约40%~60%的卒中患者维持在失语症的慢性阶段[1],这与患者生活依赖、社会参与少、康复预后较差、生活质量低相关[2-5]。失语症患者大多数采用常规干预,如药物和康复治疗(例如言语训练),但长期干预治疗不仅给家庭和社会带来沉重的经济负担,同时也不利于患者的身心康复。针灸是有效的、简便的、廉价的一种医疗干预方法,目前治疗卒中后运动性失语的针灸方法主要有体针、头皮针、舌针、刺络放血等,疗效确切[6-7]。在临床过程中,我们发现针刺舌下穴、头皮语言区配合言语康复训练治疗卒中后运动性失语有较好的疗效[8]。2018-03—2019-03,我们采用舌针、头针配合言语训练治疗卒中后运动性失语35例,并与头针配合言语训练治疗35例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部70例均为黑龙江中医药大学附属第一医院康复科缺血性卒中后运动性失语住院患者,按照随机数字表法分为2组。治疗组35例,男19例,女16例;年龄56~76岁,平均(65.4±4.6)岁;缺血性卒中病程14~37 d,平均(25.5±4.7)d;运动性失语病程12~35 d,平均(23.7±4.5)d。对照组35例,男20例,女15例;年龄53~75岁,平均(64.5±4.8)岁;缺血性卒中病程15~39 d,平均(26.3±4.5)d;运动性失语病程13~37 d,平均(25.3±4.3)d。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 中医诊断参照《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[9];西医诊断参照《中国脑血管病防治指南》[10],符合脑出血或脑梗死诊断,且经头颅CT或MRI检查确诊。参照失语症成套测验(WAB)诊断为运动性失语[11-12]。

1.2.2 纳入标准 ①符合中西医诊断标准者;②年龄≤80岁,性别不限;③首次发病,病程10~40 d者;④病情稳定,意识清楚能合作,无痴呆、精神障碍者;⑤不合并其他影响语言功能的疾病者;⑥母语为汉语语种者;⑦无明显视听障碍者;⑧患者知情同意,并签署知情同意书者。

1.2.3 排除标准 ①不符合上述诊断标准和纳入标准者;②合并有肝、肾、血液系统和内分泌系统等严重原发性疾病者;③多次发病且遗留语言障碍,或合并记忆力、智力障碍者;④妊娠期或哺乳期妇女;⑤拒绝针刺治疗或晕针者;⑥不合作者。

1.3 治疗方法 参照《中国脑血管病防治指南》[10],根据2组具体情况予改善微循环药、营养脑神经药、常规降压药、降糖药等对症治疗。

1.3.1 治疗组

1.3.1.1 针灸治疗 ①针刺舌下穴:嘱患者仰卧在治疗床上或坐在舒适的椅子上并且张开嘴。令患者舌尖上翘,暴露舌下,如患者不能自行将舌伸出,医生可用手垫无菌纱布拉出舌体。拇指与示、中指夹持针柄,将一次性无菌针灸针(0.35 mm×60 mm,贵州安迪医疗器械有限公司生产)刺入舌下穴(位于舌与下腭交界处,舌系带边缘),进针深度约60 mm,角度稍向上约15°,快速刺入后迅速退出,不留针,双侧依次进行。②舌面点刺放血:嘱患者放松并自然地将舌伸出口外,按前中后和左中右把舌面分为9区,在9区内逐一用一次性无菌针灸针(0.35 mm×40 mm)在舌面快速点刺,针刺宜浅,血量宜少,出血为佳。③头皮针针刺:取焦氏头针语言一区[13]。操作方法:75%酒精常规消毒后,选0.35 mm×40 mm的一次性无菌针灸针与头皮成15°快速刺入皮下,达帽状腱膜,以200转/min快速捻转,每穴行针2 min,每日1次。

1.3.1.2 言语康复训练治疗 在针刺后进行言语训练。在一个安静的治疗室内进行,患者被安置在安全适当的位置。训练方案根据患者语言功能进行调整,遵守循序渐进的原则。主要以Schuell失语症刺激疗法[14]为主,首先进行口型和发音训练,口型训练包括肌群运动训练,如唇部练习,包括缩唇、噘嘴、唇角上抬、抗阻训练等,舌的前伸、抬高、卷舌、适当抗阻等,以及软腭运动(如用力吹气、发“啊”音、爆破音、鼓腮、冰刺激等)。在训练发音时,由易到难,先元音、辅音,然后结合起来训练,熟练后元音+辅音+元音的形式进行练习,最后再过渡到单词、句子以及短文的发音训练。随着患者言语能力的提高,逐渐针对理解、复述、会话、阅读、书写等方面的日常交流能力进行训练。在治疗过程中调动患者自主参与的热情,鼓励患者在治疗结束后多练习,家属给予配合。言语训练由合格的经验丰富的语言治疗师进行,每位患者每次进行30 min一对一的治疗训练,每日1次。

1.3.2 对照组 采用头针针刺配合言语训练治疗,具体操作方法同治疗组。

1.3.3 疗程 2组均6 d为1个疗程,疗程间休息1 d,治疗4个疗程。

1.4 观察指标 统计临床疗效。观察2组治疗前后语言功能评分及日常生活语言沟通能力评分(CFCP)情况。语言功能评分:采用《汉语失语症检查法(草案)》[15]对患者的自发谈话、复述、理解、命名4项语言功能进行评分,总分160分。CFCP评分:将患者日常生活的沟通技巧分成5部分,共25个项目,总分250分。

1.5 疗效标准 治愈:语言功能评分提高>90%,失语症严重程度进步2级以上;显效:语言功能评分提高60%~89%,失语症严重程度进步2级;有效:语言功能评分提高30%~59%,失语症严重程度进步1级;无效:语言功能评分提高≤29%,失语症严重程度进步不足1级[16]。

2 结 果

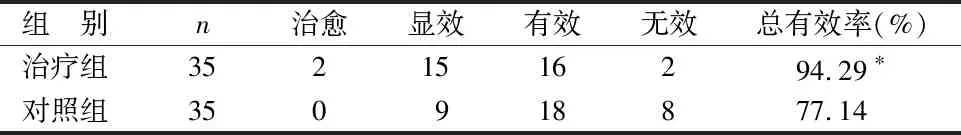

2.1 2组临床疗效比较 见表1。

表1 2组临床疗效比较 例

与对照组比较,*P<0.05

由表1可见,2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

2.2 2组治疗前后语言功能评分、CFCP评分比较 见表2。

表2 2组治疗前后语言功能评分、CFCP评分比较 分,

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

由表2可见,治疗后2组语言功能评分、CFCP评分均升高(P<0.05),且治疗组高于对照组(P<0.05)

3 讨 论

卒中属中医学中风范畴。有关中风的描述始见于《内经》,对于中风的名称有“仆击”“大厥”“薄厥”之称,对于中风症状有“偏枯”“身偏不用”“舌即难言”等描述。中风的病位在脑,涉及心、肝、脾、肾等多个脏腑,与风、火、痰、瘀等病理因素相关,其发病机制是“窍闭神匿,神不导气”。因此,治疗原则为醒脑调神,疏通经络。卒中后运动性失语属于中医学“失音”范畴,早在《内经》中就有“风喑”“喑痱”“风懿”等病名记载。《金匮要略·中风历节病脉证并治》曰“邪入于脏,舌即难言,口吐涎”。舌与五脏六腑有密切的联系,也与经络系统相通。《灵枢·经脉》曰“手少阴之别系舌本”“脾足太阴之脉……连舌本,散舌下”“肾足少阴之脉……循喉咙,挟舌本”,中风后由于经络受阻,气血不通,经脉失养,引起舌强失语。现代医学认为,卒中后运动性失语病变机制在于病变本身直接或间接破坏了语言功能区,引起大脑神经元兴奋性降低,表现为大脑局部血流量降低或低代谢[17]。轻者存在找词困难,命名障碍,语法障碍,重者会呈现无言状态,严重影响患者生活质量。

武连仲教授提出,针刺舌下穴治疗缺血性卒中后运动性失语,可以醒神开窍,活络利舌[8]。舌下穴于舌系带两侧旁开,通过针刺舌下穴,不仅可以促进局部气血运行,改善舌肌的运动功能,而且还可使与舌相关的经脉受到相应的刺激,达到疏经通络、濡养经脉之功效。现代医学认为,舌下穴区浅层有舌神经,深层有舌下神经,以及舌动、静脉的动静脉网的分布,通过对其刺激可以调节中枢神经系统的血液循环,进而改善言语功能[18]。舌面各部位与脏腑相对应,舌尖属心肺,舌中属脾胃,舌根属肾。《灵枢·针解》曰“菀陈则除之者,出恶血也”,针刺舌面快速浅刺放血可以改善舌肌的运动功能,具有醒脑开窍、疏通经络、活血化瘀之效。“头为诸阳之会”“脑为元神之府”,督脉和手足三阳经均上行于头,头通过经络与脏腑、肢体相联系,而且头皮的各个部位都是脑功能的投影区,因此通过神经定位针刺言语一区可治疗运动性失语。现代医学研究表明,通过针刺语言投影区可以加速受损部位的血液循环,促进侧支循环的建立,改善脑部供血,调节因语言中枢受损而变性的神经细胞,重建语言活动的神经传导通路[19]。

有研究认为,大脑具有较强的可塑性,通过言语康复训练,可加快语言的修复。

本研究结果表明,治疗组临床疗效优于对照组(P<0.05);治疗后2组语言功能评分、CFCP评分均升高(P<0.05),且治疗组高于对照组(P<0.05)。说明舌针、头针配合言语训练治疗缺血性卒中后运动性失语疗效确切,并能提高言语功能,缓解临床失语症状,改善生活质量。但目前研究仍存在样本量小、缺乏多中心参与以及长期评估和随访的局限,因此未来的研究还有待改进。