清代太原旗营的武备

刘赫宇

(1.中国人民大学 历史学院,北京 100872;2.日本爱知大学 中国研究科,名古屋 453-8777)

山西省城太原控带山、河,踞天下之肩背,长期是兵家必争之地[1]。自清军入关,关内各地的武力反抗没有一刻停歇,在平定“姜瓖之乱”的过程中,太原在调兵及粮草、辎重运输方面体现出不可替代的作用,之后清廷决定派遣八旗驻守太原。旗营是清代八旗官兵驻扎及生活的专门区域,相关研究更多探讨驻防城本身的形制、内部设施、兵丁数量和其他一些经济问题(1)详见:朱永杰.清代驻防城时空结构研究[M].北京:人民出版社,2010.而定宜庄《清代八旗驻防研究》也对太原旗营概况进行过论述,此外学界尚无系统研究太原旗营的成果。,而太原旗营武备、兵员等问题同为有关八旗研究的重要问题,长期以来却被忽视。清代太原旗营的武备主要包括冷兵器、火器和马匹等,这些武备在太原旗营中的使用情况应该得到细致研究。笔者以此为出发点,通过对清代档案的集中分析,考察探究清代太原旗营武备的相关内容。

一、清代太原旗营的弓箭配备

作为一处军事驻防,武备无疑是太原旗营最基本的因素,而兵器主要分为冷兵器和火器。论随身兵器,太原城守尉备有纛(dào)一杆、盔甲一副、弓二张、撒袋一副、腰刀一口、战箭二百五十枝,而其下的防御、骁骑校、领催及马甲之装备与城守尉基本相同,只是战箭数量分别递减为一百五十、一百、七十和五十枝。每两名马甲还配有一杆长枪[2]。 不过档案中所记载的内容不同于人们的固有印象,与腰刀和长矛相比,旗营兵丁对于弓箭的使用更为得心应手。弓箭作为中远距离攻击性武器,在冷兵器时代战争中发挥着极为重要的作用,尤其对出入山林、专事渔猎的满族来讲,弓射更是其必须掌握的技能。相比之下,旗人们仅把刀、矛作为近身防御的武器,大多技法生疏,以致咸丰年间晋抚专门从营中挑选数十名精壮者,令其在抚衙箭道内操演刀矛技法,由太原城守尉庆瑞亲自训练[3]。

如此说来,清代太原旗人应该可以熟练操持弓箭。弓射的技能评判主要通过两大指标:其一为弓力,一般来说弓力越大,硬度越强,杀伤力更甚;其二为射箭的准度。清前期对于弓力多有要求,如伊犁将军曾奏陈,伊犁驻防兵丁挑缺时规定不能使用八力弓者均不入选。不过此法有两大弊端,首先是缩小了可挑补的范围,其次是兵丁逐渐片面追求弓力,相对忽略了射箭的精准程度。果然在嘉庆十年(1805)皇帝巡幸盛京,在校阅弓箭射靶时,所有受阅者仅有一人三箭全中,而到了吉林,这个数字就高出很多,原来他们在训练时,并非一味追求弓力之大。皇帝因此强调“人之气力,悉禀于天,强弱不一,而射亦不在弓力软硬,但期发矢有准”,并通谕八旗各营及各省将军、副都统“惟将各该管官兵实心训练,务期马步骑射均致精熟,断不可徒以式样好、弓硬为务,反致失准”[4]。 而详细了解太原旗营官兵箭枪之法,就需要重点考察实际操演的结果。如道光十五年(1835),太原旗营、绿营举行射试,其结果如表1[5]。

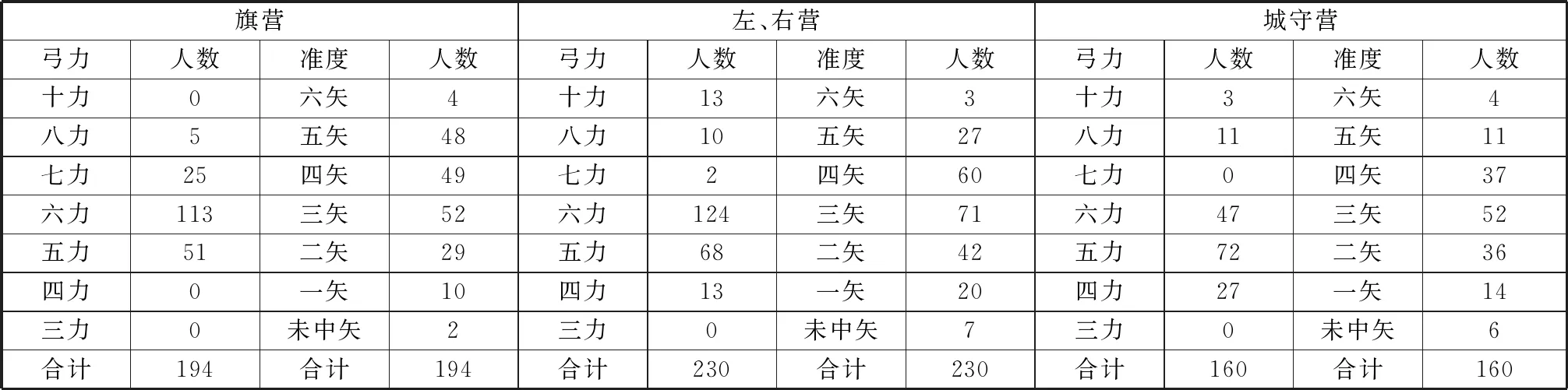

表1 道光十五年太原各营射试结果

旗营中有七成官兵可以达到六力弓标准,也有七成官兵可以达到一半的准度,绿营由于挑补范围更广,各营均有人可操十力硬弓,但弓力无法达标的官兵比例显然也高不少。而从准度这一指标也可以得出类似结论。这次操演结果可以说明,当时太原旗营官兵弓射整体水平还是略高于绿旗各营的,但由于旗营官兵基数较大,故而未能达标之人依旧不少。

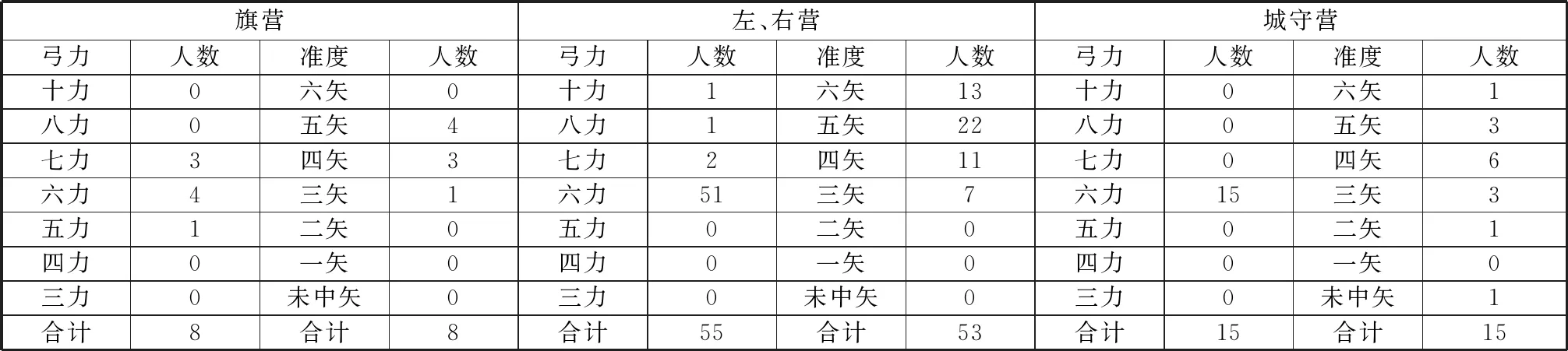

此外,对档案数据的分析需要参照一个较为权威的标准。嘉庆十九年(1814),皇帝校阅各营官兵,发现有兵丁射中而不能穿靶,甚至有人射箭不及靶,他将这些现象归咎于“兵丁勇健全在平素练习,而人情习尚怠惰偷安,往往虚报弓系六力,其实以三、四力充数者甚多,以致有名无实……”针对这种情况,皇帝严令各营挑选兵丁,应以六力弓为标准,不达标者或参加考试或通过其他方法谋生,各负责官员应重视训练,来年校阅如果依旧没有改进,则“定将该管大臣等治罪”。至道光九年(1829),理藩院大臣富俊继而奏请各省旗营一概设立官弓,“凡遇拣选挑缺操练,统以官弓较射优劣去取”。希望此举“不独服人之心,则八旗劲旅益加精健”[6]。由此可知,清中期以来,六力弓一直作为各营兵丁挑补的基本标准。此标准显然是参考了之前伊犁所发生的弊端,并照顾到各地的实际情况。即便如此,从操演情况看,很多官兵连基本射靶都难以达标,无疑说明了旗营战力的下滑。而四年后举行的射试,各营官兵均有参与,晋抚杨国桢亦亲临校阅。道光十九年旗营、绿营武官射试结果如表2[7]。

表2 道光十九年旗营、绿营武官射试结果

由此可见,清中期太原旗营中武官的弓力基本达标,但综合看来,绿营的表现更好,没有人达不到六力。论准度,旗营波动较小,而绿营则水平差距较大。总之关于弓箭、鸟枪技法,太原旗、绿双方相差不多,旗营中没有涌现出突出者,只是由于参试者相对较少,不达标者亦少。

二、太原旗营的火器配备

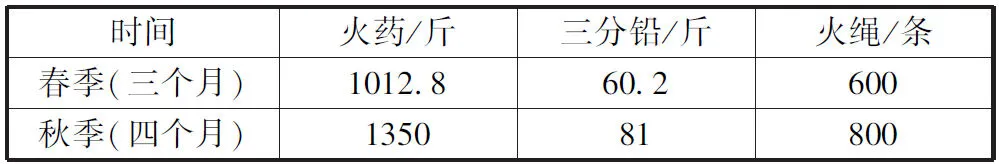

除了传统的刀、矛、弓、箭等兵器,清代太原旗营还配备了多种火器,最有代表者是鸟枪。清代鸟枪:“铸铁为之,重六觔(斤),长六尺一寸,不锲花文(纹),素铁火机,受药三钱,铁子一钱。”[8]太原旗营装备鸟枪始于康熙五十六年(1717),这一年城守尉阿霖奏称太原兵丁旧无鸟枪,请将“带往军前之太原兵丁三百名内,选一百五十名、保定兵丁二百名内,选五十名,备鸟枪二百杆,为火器兵丁”[9]。这二百名额兵即为后来相关档案中常见的“旧鸟枪兵”。雍正九年(1731),“旧鸟枪兵”随城守尉全部调往宁夏防守,太原旗营又新增鸟枪兵一百六十名,是为“新鸟枪兵”。三年后赴宁夏官兵回晋后,新增鸟枪兵归入旗营弓箭兵数额内。鸟枪操演每年照例进行两次,原则是“春三秋四”,即春季操演三个月,秋季四个月。每月操演六次,每次每兵演枪十五出,所耗银两将在司库中所藏上一年地丁银拨给,其消耗情况如表3[10]。

表3 太原旗营年度演放鸟枪消耗情况(以乾隆元年为例)

注:火药每斤0.084两,三分铅每斤0.035两,火绳每条0.01两,合计金额:132两3钱6分余。

然而这种鸟枪本身就存在设计缺陷,不仅铸铁材质势必会增加枪械自重,近两米的长度更使枪械操作、携带极不便利,并且无法再装枪刺。另外,这种鸟枪射速仅有每分钟1—2发,相比之下,当时英军已经装备了伯克式燧发枪和布伦士威克击发枪,前者威力一支可至少抵两支鸟枪,而后者可顶五支鸟枪[11]。此外,清代也没有枪械定期修造、报废或更换制度,而不同地区、不同营伍所用鸟枪在质量上亦有差别,一般来说,御用枪使用燧发装置,最为优良,京营八旗次之,各地驻防八旗再次之,最次者为绿营。

除鸟枪之外,太原旗营官兵还使用过其他种类火器。道光二十三年(1843)秋,晋抚梁萼涵从抚标两营中抽抬炮八尊,抬枪八杆,并饬太原城守尉于该营四旗内挑选马甲四十名一同学习,于绿营中选派谙练官弁前往教演。次年校阅时,见“满兵施放抬枪抬炮虽不堪熟,而打靶亦能有准。再加操练必可改观”。道光帝倍感欣慰,在奏折中批注“所办甚好”[12]。

咸丰八年(1858),因各营此前使用的马上三枪尺寸短小,施放不能致远,不够实用,抚臣恒福命令改习马上摘打排枪。在旗营中先挑精壮兵丁四十名,抚标中军左右营、太原营中亦挑六十名,共一百名,“加意训练实力,演放务臻纯熟,以期得力”[13]。另据咸丰年间的调查,作为另一种主要火器——抬枪,当时太原旗营内仅存八杆,故从绿营调来三十二杆,供其操练。“务期远可收功与火器,近能取利于刀矛,庶于破敌摧坚,均得实际。”[14]

清中期以来,清廷屡次在战争中威严尽失,军力疲弱应该承担失败的直接责任。因此由政府主导的自强运动中,新式军队和武器的装备最为重要。清统治者引以为傲的“国语骑射”传统都逐渐没落下来,难以逆转,八旗军队作为国家军事的核心,其积弊日久。广州、江宁等地的旗营早在1860至1870年间就开始了这一工作,内容主要涉及西洋军械的装备、饷章的改革和营制的近代化。而山西“兵制多乱,武备久弛,必尽革以前之积习,始可望异日之自强,断非因陋就简所可支持”。张之洞抚晋时,“查山西驻防旗兵积弱已久,近因抚标添练马步精兵,该城守尉亦于所部极力整顿,逐日教演枪炮打靶,兼习刀矛技艺,刻下正值加意训练,未便遽令交卸北上”,他进而请求“俟稍有成效,再行具折请觐”[15]。有学者认为张之洞此次编练“虽然与其后来在湖北所编新军不可同日而语,却是山西省编练新军的开端,而驻防太原旗兵的操练新式洋枪,也是有清一代直省驻防八旗较早使用新式火器的事例之一”[16]。

光绪二十五年(1899),晋抚何枢又曾奏请添练洋机抬枪六十杆。“择其熟于操务之防御骁骑校等官,选派营官一员,队官二员,并于食饷及闲散精壮之丁挑练一百五十名,逐日勤加操练,务使技艺娴熟,饷不虚糜。”于当年十一月初一日开操,并“暂用满营九进连环枪操演,俟领到枪械再行更换”[17]。

三、太原旗营的兵员与马政

《八旗通志》初集记载太原旗营有“城守尉一员,正蓝、镶蓝满洲蒙古四旗防御四员、骁骑校四员、笔帖式一员,实在经制官共十员”[18]。顺治六年(1649),太原旗营正式设立。在太原驻防262年的历史中,由于不定期的调动活动,营中官兵数量时有波动。驻防建立之初,太原旗营有满洲、蒙古兵共六百一十二名,游牧察哈尔兵二百四十八名,还有弓匠、铁匠各两名(2)就察哈尔兵驻晋史实,《清史稿》有言:“初,(清)太宗亲征察哈尔,降土默特之众,后编为二旗,设左、右旗,都统部众得同办事。后裁都统,以旗务掌之将军、副都统,与内八旗等。至是,游牧察哈尔遂列于山西驻防”。参见:清史稿:卷一百三十“兵一·八旗”[M].北京:中华书局,1976:3868.此外关于太原旗营调动情况,朱永杰亦作过细致分析,参见:朱永杰.清代驻防城时空结构研究[M].北京:人民出版社,2010.。到乾隆朝,则变为正蓝、镶蓝两旗共五百名,弓匠两名,铁匠两名。而到光绪《山西通志》中,又变为领催四十名,新、旧马甲四百七十名,步甲兵一百四十名,养育兵八十名,弓铁匠各两名,共七百三十四名。

在清初很长时间,太原(其他还有沧州、德州、开封等)城守尉都拥有较大权力,实际总领太原旗营一切军政事务(3)原文为“独当一面”,参见:张德泽.清代国家机关考略[M].北京:中国人民大学出版社,1981:240.。这种局面持续了一个世纪,到乾隆二十一年(1756),皇帝目睹近京地方,保定等地城守尉有护军统领管辖,其余各省驻防有将军、都统等员就近管辖,“惟河南、太原两处并无大员节制,且与所辖之佐领官阶体制不甚相悬,一切稽查弹压之处未免因循瞻顾”,遂下令此后两地城守尉由各自巡抚节制,并规定“所有该员弁技勇及马匹器械,该抚随时查复,分别奏闻,其有泄弛不职,弓马生疏者即将该员弁据实参奏”[19]。浏览此后奏折,晋抚原本冗长的头衔中又添加“节制太原城守尉”一项。

太原旗营虽有满洲、蒙古八旗,而作为旗营指挥者的太原城守尉,几乎由满洲旗人包揽,充分体现了满洲八旗的主导地位。而防御、骁骑校及其兵丁缺额均在本处顶补,而非他处调用,指望“磨勘”便可升职。在清代,部分太原旗营的旗人还会参与到服务行业中来,例如道光朝正蓝旗蒙古闲散三成,就在府城内料理着一家歇店,同时期镶蓝旗满洲领催庆瑞,也曾在在三圣街开了一家烟酒铺(4)参见:福绵.题报审明太原驻防蒙古三成因生口角扎伤满洲文津阿身死拟绞监侯事[A].道光七年九月十九日奏,中国第一历史档案馆题本(满文),档号 02-02-031-002294-0019;梁萼涵.题为审理太原驻防马甲科保因债务纠纷伤毙三成一案依律拟绞监侯请旨事[A].道光二十二年十一月十五日奏,中国第一历史档案馆题本,档号 02-01-07-11580-015.。但这种现象只是极少数,绝大多数闲散整日无所事事,养成了酗酒闹事的习气,清代档案告诉我们,太原旗营在两个世纪时间内发生大量的案件,涉及各种各样的问题。例如旗营中有因认为父亲分家不均,生恨杀妻破坏家庭的阿尔尚;有因经济纠纷刺死三成的镶蓝旗马甲科保;有多次暗地吸食鸦片被告发,病死监狱的正蓝旗满洲防御色尔钦;还有发现盗窃行为不报官,却坐地勒索分赃,最终被绳之以法的步甲苏秃小(5)参见:石麟.题报太原府驻防兵丁阿尔尚扎死伊妻拟绞监候事[A].乾隆元年五月十一日奏,中国第一历史档案馆题本,档号 02-01-07-0009-007;梁萼涵.奏为特参太原驻防防御色尔钦吸食鸦片事[A].道光二十三年九月十三日奏,中国第一历史档案馆录副奏折,档号 03-4016-015;王兆琛.奏为审明太原驻防步甲苏秃小即连元知窃分赃一案按律定拟事[A].道光二十八年二月二十一日奏,中国第一历史档案馆朱批奏折,档号04-01-01-0829-036.。我们发现这些事件的很多当事人竟然均有缺可挑,因此不能简单把责任都推在无缺可挑的“闲散”身上。

马匹在冷兵器时代战争中的作用无须赘言,而清朝凭借八旗铁骑冲锋陷阵夺取江山,尤以此为傲:“满洲兵丁素以骑射,马上技艺甚为紧要,是以奋勉习学,该管大臣官员等亦留心训练”[20]。太原八旗驻防原设官马二百五十匹,主要供官员外出办公和兵丁军事操练。相比其他设有官厩的驻防,太原驻防的马匹一直兼由兵丁抽调负责拴养,名曰“拴喂相”。每马一匹每年给豆九石,草折银三两七钱八分。尽管如此,对于负责喂养的兵丁来讲,其额外负担依旧繁重。故乾隆四十三年(1778),晋抚巴延三奏请驻防官马分给兵丁自行拴养,“以节靡费”[21]。

道光元年(1820)巡抚成格分析太原驻防马匹使用状况:“此项马匹止供本营兵丁操习骑射之用,并无巡防地方、驰递文报差使。冬春归槽已属不敷喂养,夏秋无可出青,尤为十分支绌。”而裁去一百匹仍留一百十五匹,“已足敷用”,遂奏请裁去官马一百匹。剩余马匹每月支给豆一石,每年添给豆三石,共需豆四百五十石,尚余四百五十石,每年可省草折银三百七十八两。节约银两用于增添养育兵四十名,另用余银接济营内孤寡养赡[22]。

光绪二十八年(1903),晋抚岑春煊终于奏议改练新军一旗。城守尉兼充旗官,另设督排官和哨官长,由本营防御及骁骑校选充。这些人均非陆军行伍出身,“一切营规操章酌照常备军办理”。后来,他按照常备军步队一旗兵制,于领催内挑选正副兵目三十六名,于马甲内挑选正兵二百一十六名、号兵六名、护兵二十名,于步甲内挑选伙夫十八名,并将官马裁去一百二十匹,节余各款项作为常备军津贴之用。关于旗营马匹的管理,岑春煊亦有相应调整:“其裁去马一百二十匹外尚余马三十匹,向章每马共领米豆草银二两一分六厘,亦不足用,是以往往寄牧于民间。今令并为十五匹实留本营喂养,不准再有寄牧之弊,以备本营学习驰骋之用”。此后,营制改革总算得以顺利继续。经过改制的新军于当年十二月初一日正式建成,并从北洋学堂选调来教习二人,速赴该营切实训练[18]。

四、余论

清廷深谙练兵的重要性。“国家设兵,原以卫民,全在平时操练,方能得用”,但是国内整体长期安定,承平日久,以致“文恬武嬉,各营伍将弁往往自耽安逸,不以操练为事,令国家有用之兵日就荒废”,皇帝对此“深为可惜,更堪愤恨”[23]。而这种趋势还在不断恶化,以致到民国初年民间对太原旗营竟有如此评价:太原城内有皇城旗兵驻所也,器械呰寙(yǔ,粗劣之意),旗兵年久长养子孙,与居民无异,然恃势自为风气。汉人肩挑小贸易至者,往往为所陵(凌)。汉民久嫉恨之,至是变兵攻入,惨加杀戮焉[24]。

由于长期担负守城任务,生活在太原的旗兵逐渐丧失掉骑射的机动性和灵活性优势,道光朝几次武备操演的结果显示,当时旗营战斗力相对绿营无任何优势。同时八旗军事管理体制僵化,不重视战术改进和武备更新,使八旗军队被迅速发展的近代西方军事远远甩在后面。针对清中期以来太原旗营出现的诸多弊端,多位晋抚及城守尉都曾尝试革新。内容涉及改革八旗营制、训练新式军队、重定饷章等项。但同时改制尚存一些弊端,例如过度注重形式,忽视制度的实用化,加之旗营训练不到位,致使官兵军事素质低下,而旗人生计问题又积重难返,都使改制效果大打折扣。同时我们看到,城市为驻防提供了更加优质的防卫安全及后勤保障条件,却不利于骑兵的存续和发展。

宣统三年九月初八,即公元1911年10月29日,新军在太原发动推翻清朝统治的起义,这也是太原旗营命运的终结。起义总司令姚以价布置的战斗任务是:“本军起义以推倒满清为宗旨,令苗文华带第一营前、左两队直扑满洲城,令崔正春带第一营右、后队夺取军装局,派杨篯辅(即杨彭龄,山东人,同盟会员)为冲锋队长,张煌为奋勇队长,随本司令直捣清府衙门。”战斗打响后,“民军列队往攻,炮声隆隆”,驻扎南门外的炮兵营和工兵营,闻听二营起义,正在攻击满洲城,于是携炮会合于新南门城下,由工兵修道,炮兵推炮上城。阎锡山和督队官苗文华亦率兵赶来,兵士于凤山、高永胜、刘德魁等在城墙上向满洲城开炮。满洲城内“人少而弱,且有家室,无抵抗力,旋即悬白旗投降故未伤人,但毁房数处”[25]。战斗以新军占领太原城告终。