CEO职业忧虑与企业投资策略中的同业效应

金雪军 肖怿昕

(浙江大学 经济学院, 浙江 杭州 310027)

一、 引 言

近年来同业效应逐渐成为公司金融领域的热点研究问题,公司的投资决策不仅取决于自身金融指标和外部投资环境,还会受到同业企业(同行业中的其他企业)的投资决策和金融指标的影响,同业企业的投资决策被认为是公司投资决策的重要参考。根据Park等的研究,同业效应对公司投资决策的影响甚至要超过公司自身金融指标对投资决策的影响[1]184。此外,行为金融学的发展也推动了同业效应的相关研究。首先,根据行为金融学的理论,在经理人非理性的框架下,企业管理者面临信息获取能力的约束和投资绩效评比的压力。信息获取能力的约束会导致管理者进行最优化投资决策的成本增加,而投资绩效评比的压力会给管理者带来一定程度的职业忧虑。因此,管理者在制定企业投资决策时会选择跟随同业企业的决策来降低决策成本和稳定相对投资绩效。其次,基于行为金融学关于投资者非理性的假设,企业管理者希望通过模仿同行业中优秀企业的投资决策向投资者传递乐观的信息。Leary和Roberts以行业研究为基础,提出企业的资本结构管理不仅会受到自身金融指标的影响,而且会受到同业企业资本结构及金融指标的影响[2]145。在此之后,关于同业效应的研究涉及了公司金融的诸多领域,比如盈余管理[3]、股票拆分[4]和股利支付政策[5]等,但以公司投资为背景的研究依然较少。Park等使用美国上市公司数据研究了同业效应与公司投资决策之间的关系,证实了企业的投资决策会受到同业企业投资决策和金融指标的影响,企业通过模仿同业企业的投资决策来获取投资信息并且降低决策成本[1]182。与美国相比,中国资本市场的投资机会较少,信息不透明以及政策不确定的现象更为严重,中国企业进行最优化投资决策的成本和风险要显著高于美国企业。因此我们认为,同业效应在中国上市公司投资决策中应当更加明显,且在不确定性程度更高的环境下,企业更倾向于模仿同业企业的投资行为而不是参考它们的金融指标。现有理论主要从两个方面解释企业行为决策中的同业效应。一是合理羊群模型(rational herding model)[6]607。该理论认为企业行为决策中的同业效应是由管理者的职业忧虑引起的,在劳动力市场上,管理者的报酬高低或者他们能否获得连任通常与他们的相对绩效而不是绝对绩效挂钩。对于企业的管理者来说,较低的相对绩效更有可能降低他们的个人报酬并且增加他们被解雇的可能性,因此,为了稳定自己在行业中的相对投资绩效,管理者有选择跟随同业企业的投资策略的动机。二是信息基础理论。该理论以管理者信息不完全为假设前提,认为在高度不确定的环境中,企业的管理者从外部获取投资信息的成本非常高昂,因此他们将同业企业的投资决策视为低成本的信息来源[7]153。

本文以合理羊群模型为基础,研究CEO的职业忧虑如何影响企业投资决策中的同业效应。首先,公司投资为研究职业忧虑和同业效应的问题提供了非常合适的平台,大量理论研究揭示了CEO的职业忧虑会显著影响企业的投资决策[8-13]。其次,合理羊群模型认为职业忧虑是CEO跟随同业企业的投资决策的主要原因之一。本文将通过实证分析来详细研究CEO职业忧虑对企业投资决策中同业效应的影响机制。为了完成本研究,需要对CEO的职业忧虑进行量化。Zwiebel使用CEO的年龄作为其职业忧虑的代理变量,提出年轻的CEO与行业内优秀的CEO相比拥有较低的行业声誉[13]1,因此他们面临更多的职业忧虑,在制定投资策略时,更多是风险抵触型的,因为较差的投资绩效将会对他们未来的职业发展产生不利的影响。虽然CEO年龄能在一定程度上反映其职业忧虑,但是对CEO年龄能否准确地衡量其职业忧虑依然存在很多质疑。因此,为了进一步增加研究结论的可信度,国内外学者提出了两个代表性更强的指标来衡量CEO的职业忧虑:(1)CEO任职情况;(2)企业过去的投资绩效。Xie使用CEO年龄和CEO任职情况分别作为其职业忧虑的代理变量,提出了年轻的或者新上任的CEO有更多的职业忧虑,因此,他们倾向于进行较少的投资并且投资效率更高[14]149。此外,企业过去的投资绩效也是管理者职业忧虑的主要来源之一,孟庆斌等研究了基金经理人的职业忧虑,提出较低的相对投资绩效会增加经理人的职业忧虑,而较多的职业忧虑将会导致他们的投资风格更加冒险[15]115。综上,本文决定分别使用CEO年龄、CEO任职情况以及企业过去的投资绩效作为CEO职业忧虑的代理变量。

本文的研究贡献主要体现在以下四个方面:第一,本文使用中国上市公司的数据来研究公司投资策略中的同业效应。与Park等[1]的研究结论不同,我们发现,在较高的信息不对称性和政策不确定性的环境下,企业进行投资决策时会更加关注同行的投资决策而不是其金融指标。此结论包含了我国的政策和经济环境的影响,更适用于中国上市公司投资策略的制定与优化。第二,现有文献对同业效应的研究仅仅停留在发现现象的层面,并未对其产生原因进行深入分析。本文首次从CEO职业忧虑的角度出发研究职业忧虑对同业效应的影响机制,弥补了这一领域的空缺。第三,我们使用CEO年龄作为其职业忧虑的代理变量,关于CEO年龄对其投资风格的影响,学术界一直没有得出统一的结论。一种观点认为年轻的CEO面临更多的职业忧虑,他们不像经验丰富的CEO一样在行业内拥有较好的声誉,一旦个性化的投资决策失败,将会对他们的职业发展造成负面影响,因此这部分CEO的投资风格更加保守[9-10,13,16];但是另一种观点认为年轻CEO的投资风格更加激进并且愿意承担更多的风险,因为这些CEO更加重视个人信仰并且更有展现自己能力的欲望[12]1106[17]251。不同于以往的研究结论,我们发现CEO年龄对其投资风格的影响是非线性的,年龄处于全样本中间40%的CEO更倾向于选择跟随同业企业的投资策略(保守的投资策略),从而,我们首次提出了CEO年龄对其投资风格的影响会随着职业忧虑表现形式的变化而变化。第四,我们进一步以CEO任职情况以及企业过去的投资绩效作为其职业忧虑的另外两个代理变量,首次提出新上任的CEO或者所在企业上一年度投资绩效低于行业中位数的CEO更加倾向于个性化的投资策略,而获得连任的CEO和所在企业上一年度投资绩效高于行业中位数的CEO更喜欢跟随同业企业的投资策略。

二、 文献综述与研究假设

(一) 研究背景

已有研究证实,企业的投资决策不仅受到企业自身金融指标的影响,而且会受到同业企业的投资决策以及金融指标的影响[1-2]。与美国等发达经济体不同,中国作为发展中经济体为研究同业效应提供了独特的研究背景。首先,中国上市公司面临更多的信息不对称以及更高的政策不确定性,在这样的环境中,企业对同业企业投资决策的依赖性会更大。Liu和Chen提出模仿同业企业的投资决策在中国企业的经营管理中是一种非常普遍的行为,并且这种行为能够提高企业自身及同业企业的投资表现[18]29。其次,中国企业管理存在明显的“重奖轻罚”现象,这种现象会鼓励管理者盲目追求更多的投资来提高自己的绩效[19]138[20]63。在这样的背景下,跟随同业企业的投资策略为CEO提供了一种既能维持自身的相对投资绩效又能降低投资决策成本和风险的方式。

合理羊群模型将企业投资决策中的同业效应归因于管理者的职业忧虑。Scharfstein和Stein使用羊群模型研究公司投资,提出管理者模仿同业企业的投资决策是为了在劳动力市场建立自己的声誉[16]465。Zwiebel也提出劳动力市场是根据企业管理者的相对绩效来判断他们的类型的,拥有较好的相对绩效的管理者被认为是高质量的管理者,反之,则会被认为是低质量的管理者[13]1。在合理羊群模型的基础上,Lieberman和Asaba使用基于竞争的理论(competitive rivalry-based theories)来解释企业间的模仿行为,该理论认为企业间相互模仿是为了缓解激烈的行业竞争压力并且维持自己在行业中的相对竞争位置[21]367。在该理论框架中,企业投资决策中的模仿行为被认为是企业管理者对投资风险和行业竞争的一种主动回应[22]304[23]147。基于以上分析,我们提出研究假设:

假设1:中国上市公司的投资决策中存在明显的同业效应,且它们的投资决策更多依赖于同业企业的投资行为而非金融指标。

(二) CEO年龄与任职情况对其投资风格的影响机制

关于管理者职业忧虑对其投资风格的影响,Keynes提出投资者如果采用个性化的投资策略并且获得成功,这种成功通常会被人们认为是侥幸的,对其建立自己的声誉并没有太大帮助;如果个性化的投资策略失败了,反而会大大损害其已经建立起来的声誉。因此,一个聪明的投资者通常会选择跟随大众的投资策略,即使这个策略在他看来有可能是错误的[24]。Xie使用CEO年龄以及CEO任职情况作为其职业忧虑的代理变量研究了CEO职业忧虑对企业投资效率的影响,发现年轻的CEO和新上任的CEO将会面临更多的职业忧虑,其职业忧虑主要在于如何通过提高投资效率来获得较长时间的连任,因此他们更倾向于谨慎而高效的投资风格[14]149。相反,另一种观点认为年轻的CEO愿意为了展现自己的能力并且建立自己在行业内的声誉而承担更多的风险,因此他们的投资风格会更加个性化且激进[12]1106[17]251。基于以上分析,我们提出研究假设:

假设2a:年轻CEO的投资决策对同业企业投资行为的依赖性较低。

假设2b:年轻CEO的投资决策对同业企业投资行为的依赖性较高。

假设3a:新上任的CEO在进行投资决策时对同业企业投资行为的依赖性较低。

假设3b:新上任的CEO在进行投资决策时对同业企业投资行为的依赖性较高。

(三) CEO绩效压力对其投资风格的影响机制

孟庆彬等使用基金经理过去的投资绩效作为其职业忧虑的代理变量来研究职业忧虑与投资风格之间的关系,指出职业忧虑并不会导致优秀的基金经理的投资风格变得更加保守,能力较差的基金经理在面临绩效压力时也倾向于通过投资高风险项目来获取较高的投资收益[15]115。崔静和冯玲认为职业忧虑对我国企业高管人员来说普遍存在,当企业过去投资绩效较差时,CEO面临的资金压力和考核压力都会增加,他们更愿意冒险投资一些短期高收益的项目[19]138。基于以上分析,我们认为绩效压力会导致CEO的投资风格更加激进,因此提出研究假设:

假设4:企业过去的相对投资绩效越低,CEO的投资决策对同业企业投资行为的依赖性越低。

三、 数据、样本、变量和描述性统计

(一) 数据和样本

本文使用的所有数据均来自国泰安(CSMAR)数据库。本文的研究样本为2003年至2017年所有A股上市公司,其中金融行业不属于实体经济行业,而我们使用的投资模型是专门适用于实体经济行业的投资模型,因此金融行业不适合使用本文的投资模型进行研究。此外,公共设施管理行业受到政府管制较多,行业内企业的投资带有较强的政策目的性,相互学习和行业竞争并不是影响其投资决策的主要因素。我们的研究方法以行为金融学和行业研究为基础,由于公共设施管理行业会导致整体的实证结果产生较大的偏差,为了确保本文研究结论的严谨性,我们对初始数据做了如下处理:(1)剔除金融行业的公司;(2)剔除公共设施管理行业的公司;(3)剔除相关财务数据缺失的公司。最终我们得到了2 093家公司15年期共21 949个样本。为了降低异常值对研究结果的影响,我们对所有连续变量进行了1%的缩尾处理。

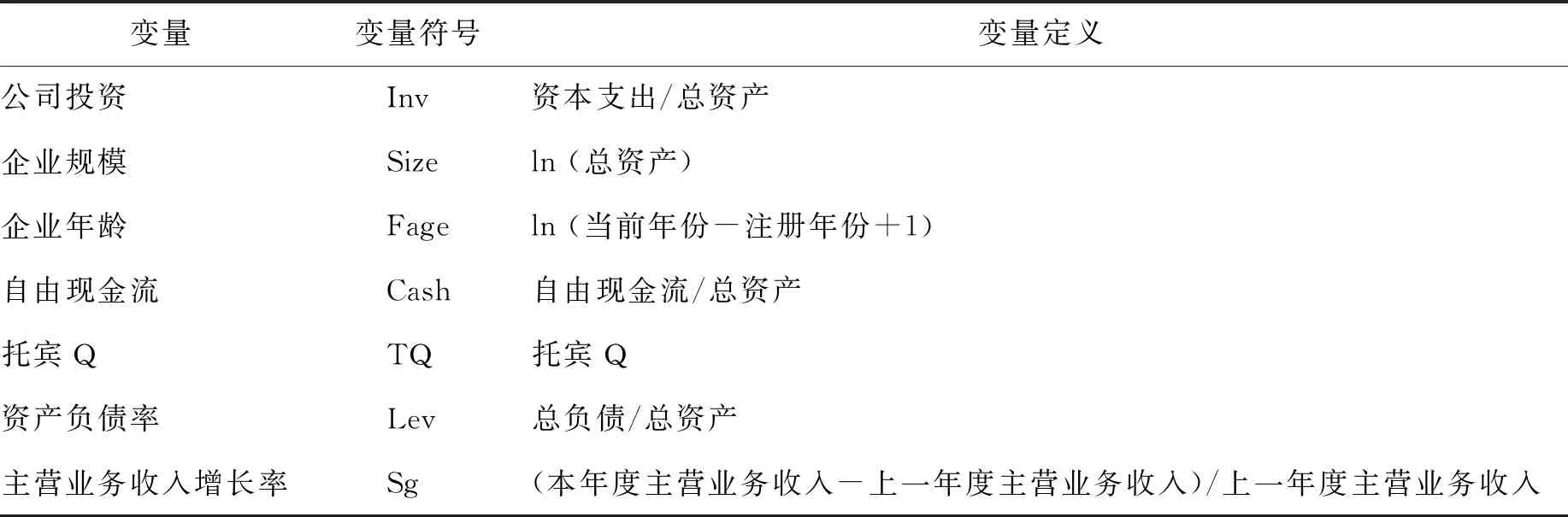

(二) 变量定义

本文的被解释变量为公司投资,核心解释变量为同业平均投资,控制变量被分为两组,第一组为同业平均控制变量,包括企业规模、企业年龄、自由现金流、托宾Q、资产负债率以及主营业务收入增长率,该组变量均为同行业中剔除样本企业后所有企业对应指标的平均值;第二组为企业层面控制变量,包括企业规模、企业年龄、自由现金流、托宾Q、资产负债率以及主营业务收入增长率,该组变量均为样本企业对应的指标值。具体的变量定义见表1。

表1 主要变量定义

(三) 描述性统计

表2为公司投资数据以及控制变量的描述性统计。从表2中看到,公司投资的平均值为0.048,标准差为0.052,最大(小)值为0.245(0.000);同业平均投资的平均值为0.047,标准差为0.023,最大(小)值为0.115(0.001)。

表2 描述性统计

四、 研究设计与内生性检验

(一) 研究设计

本文使用传统的投资模型,该模型包含了与投资相关的主要金融指标[25]673。为了检验我们的研究假设,本文使用如下2SLS模型:

(1)

(二) 内生性问题检验

本研究存在一个很重要的内生性问题——反射问题[26]531,该问题产生于对群体行为或特征如何影响个体行为或特征的研究中。为了解决内生性问题,本文使用两阶段回归模型并且选择同业平均超额收益率和同业平均收益率波动作为同业平均投资的工具变量[2]141。

为了构造本文所需的工具变量,我们借鉴Fama-French[27]和Carhart[28]的四因子模型:

(2)

其中,i、j、m分别代表企业、行业以及月份。被解释变量rijm代表对应企业的股票收益率,我们使用企业的月度股票回报率来衡量。EMT是市场因子,SMB是规模因子,HML是价值因子,MMR是动量因子,ηijm为模型残差项,所有数据均来自国泰安数据库。

企业的预期收益率通过公式(3)计算得到:

(3)

企业的超额回报率通过公式(4)计算得到:

(4)

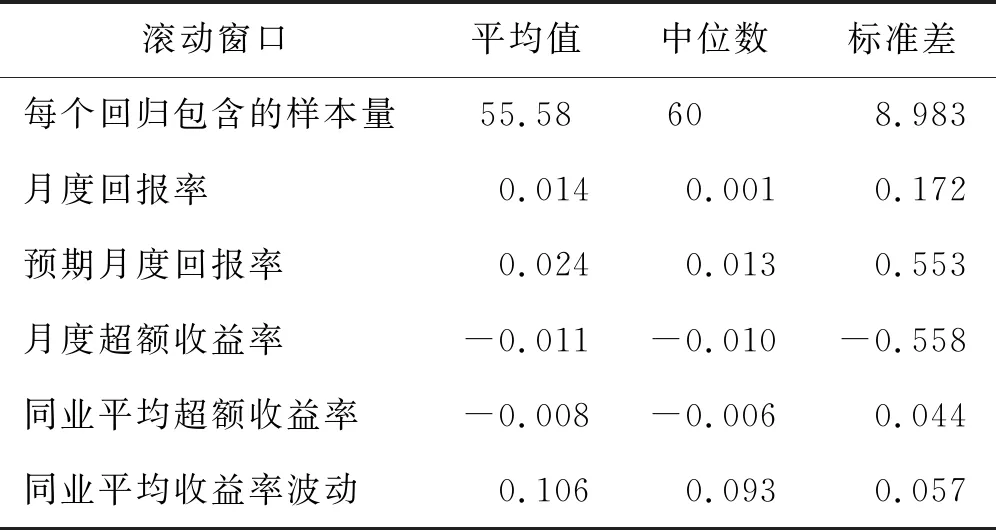

我们使用5年期(60个月)的滚动窗口和历史月度回报率来估计公式(2)。每一家企业的月度预期回报率通过公式(3)和公式(4)计算得到。例如:如果我们要得到公司i从2010年1月份至2010年12月份的月度超额收益率,需要使用该公司2005年1月份至2009年12月份的历史月度收益率来估计公式(2)。表3是公式(2)的估计系数以及估计结果的描述性统计结果。从表3中可以看到,所有滚动窗口包含的窗口期的平均值和中位数分别是55.58和60,说明大部分的滚动回归都有60个月的窗口期。此外,月度超额收益率的平均值和中位数分别为-0.011和-0.010。

对于每一家企业,通过计算每一年内(12个月)月度超额收益率的几何平均数来得到该企业在某一年的年度超额收益率。超额收益率波动是用来衡量每家企业每一年内超额收益率的稳定性,该指标等于每一年内(12个月)月度超额收益率的标准差。最后,通过计算每一家企业的年度超额收益率和年度超额收益率波动的行业平均值(剔除企业i自身),分别得到同业平均超额收益率和同业平均收益率波动。

研究结果的准确性取决于对工具变量的选择,一个合格的工具变量需要满足以下两个条件:(1)相关性标准。工具变量和内生变量之间必须存在高度的相关性,在本文中即要求同业平均超额收益率和同业平均收益率波动均要与同业平均投资之间存在较高的相关度。(2)排除标准。工具变量应该直接对被解释变量产生影响,即要求工具变量不得通过其他变量间接对被解释变量产生影响,在本文中则要求同业平均超额收益率和同业平均收益率波动应当直接对企业投资产生影响,而不是通过其他控制变量对企业投资产生影响。

表3 滚动窗口回归系数描述性统计

首先检验相关性标准,即同业平均超额收益率及其波动是否与同业平均投资高度相关。根据以往的研究结论,股票回报率与公司投资之间存在显著的相关性[29-31]。此外,我们使用四因子模型剔除股票收益率中的异质性变化,该模型的残差就是对应股票的超额收益率。使用该模型有以下三点优势:第一,四因子模型适用于处理面板数据,可以确保统计效力和外部有效性;第二,与其他指标相比,股票收益率较少受到公司治理的影响;第三,股票收益率包含了与公司价值活动相关的信息。

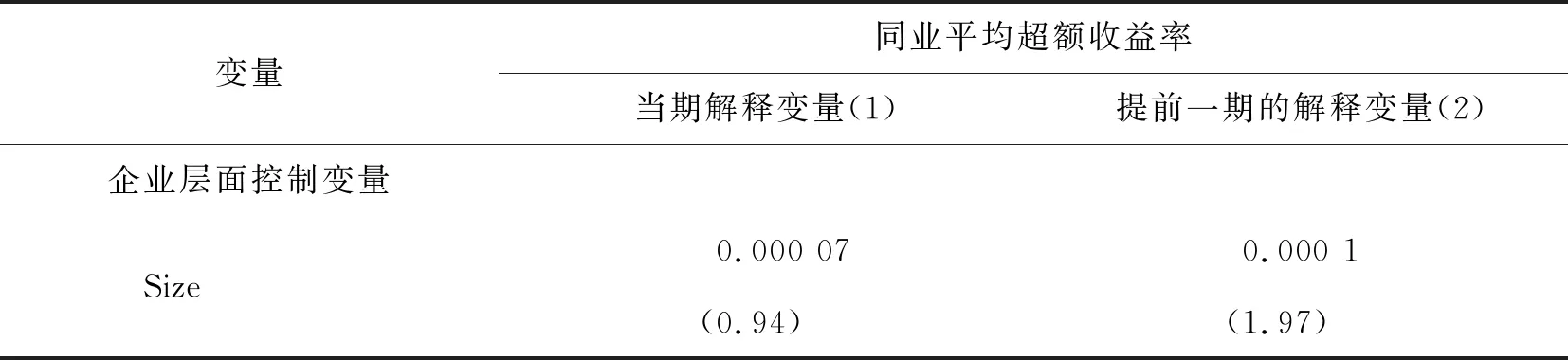

其次检验排除标准,排除标准要求工具变量对被解释变量有直接影响。根据Leary和Roberts的研究,同业平均超额收益率是连续不相关的[2]152,这就意味着同业平均超额收益率及其波动对自身的未来值是没有预测能力的。在工具变量与控制变量的相关性上,表4报告了同业平均超额收益率及其波动对公式(1)中其他控制变量的影响,可以发现所有控制变量中只有Fage、TQ以及Sg和同业平均超额收益率有显著关系,但是这种关系的影响系数小于1%,所以从统计学角度可以认为,选择同业平均超额收益率及其波动作为工具变量并不会与企业层面的控制变量产生显著的相关性。此外,四因子模型已经能够剔除股票收益率中外部影响因素的作用,因此可以认为通过四因子模型得出的超额收益率与其他的影响因素没有关系。

表4 排除标准检验

续表4

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著,表中的系数为影响系数,括号内为t检验值,下同。

五、 实证结果

(一) 企业投资的同业效应

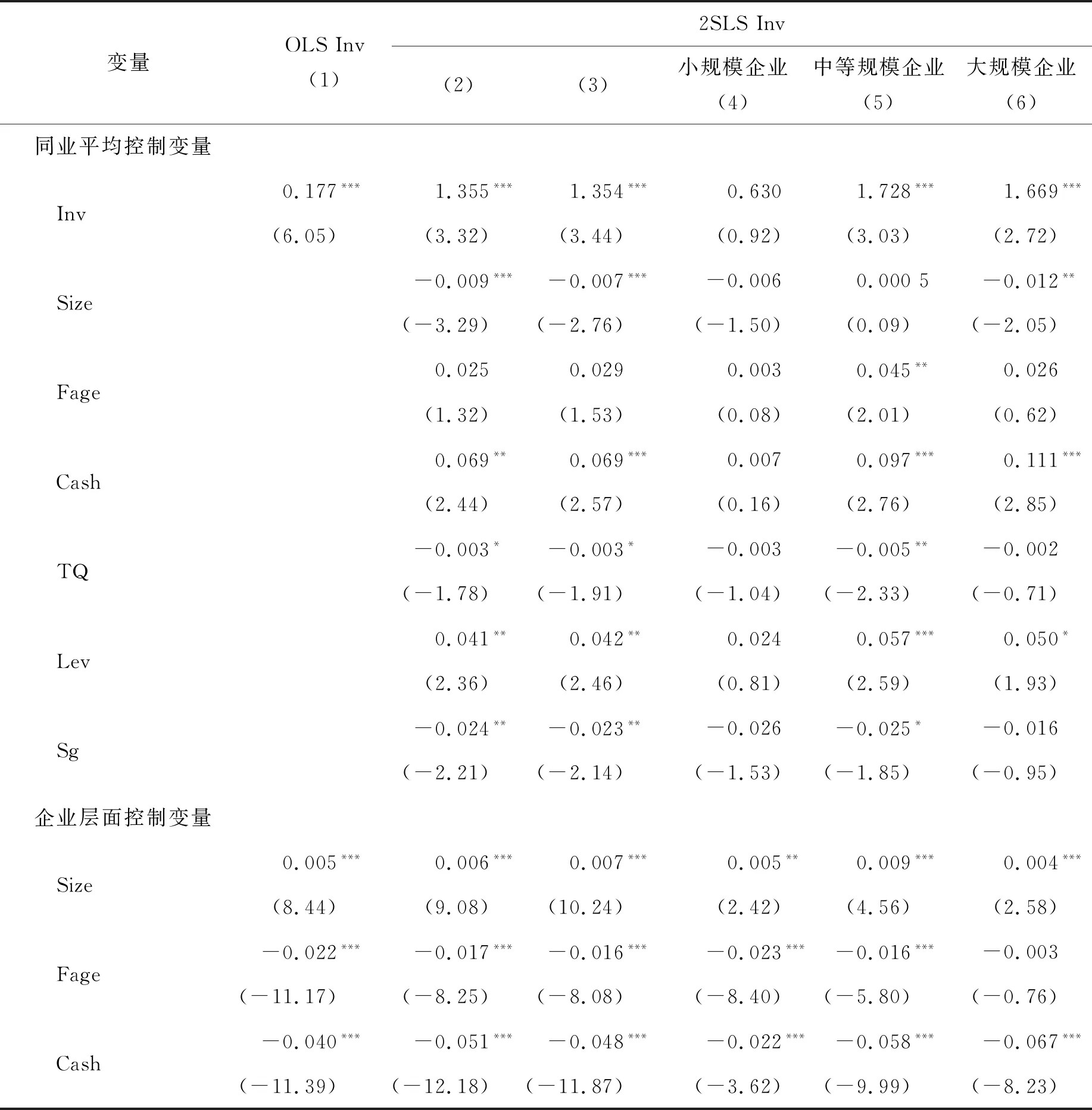

为了检验假设1,我们使用OLS和2SLS模型研究同业企业平均投资对企业投资的影响,表5报告了相应的回归结果。

表5列(1)是同业平均投资对企业投资的OLS回归结果,从列(1)的结果中可以看到同业平均投资的回归系数为0.177,回归的t检验值为6.05,说明同业平均投资对企业投资有正向影响,且该影响在1%的显著性水平下显著。虽然OLS回归的结果没有解决内生性问题,但是同业平均投资的回归系数揭示了企业投资与同业平均投资之间最直接的联系。列(2)是同业平均投资对企业投资的2SLS回归结果,同业平均投资的回归系数为1.355,回归的t检验值为3.32,说明同业平均投资对企业投资有正向影响,且该影响在1%的显著性水平下显著,在解决了内生性问题后,企业投资依旧显著受到同业平均投资的正向影响。在同业平均控制变量的回归结果中,我们看到Size、TQ以及Sg均对企业投资有显著的负向影响。与之相反,Lev和Cash对被解释变量有显著的正向影响,意味着企业投资在一定程度上会受到同业企业金融指标的影响。但是与Park等[1]的研究结果不同,中国上市公司投资决策对同业企业金融指标的依赖性要远远小于美国上市公司。列(3)中,为了检验上市公司所属地区是否会对其投资决策中的同业效应产生影响,我们对样本企业所属地区进行了控制,发现对研究结果并未产生显著影响。此外,为了检验同业效应在不同规模的企业中是否有差别,我们按照企业规模将全样本企业分为三组:小规模企业(规模最小的30%)、中等规模企业(规模中等的40%)以及大规模企业(规模最大的30%)。分别对每一组子样本进行2SLS回归分析,列(4)至(6)报告了回归结果。列(4)为小规模企业样本,该样本中企业投资与同业平均之间并没有显著关系,因此,可以认为这部分企业在行业中的市场份额较小,对行业竞争和同业企业投资策略并不敏感。列(5)和(6)分别是中等规模企业和大规模企业样本,从回归结果发现同业平均投资对企业投资均有显著的正向影响,说明行业中的大中规模企业对行业竞争和同业企业投资策略较为敏感。此外,从同业平均投资和同业平均控制变量的回归结果来看,中等规模企业对同业企业投资策略以及金融指标的依赖性要大于行业内大规模企业,说明中等规模企业受到同业企业投资决策的影响更大。

表5 投资决策中的同业效应

续表5

根据表5的回归结果可知:首先,同业效应在中国上市公司投资决策中显著存在,且企业投资决策对同业企业投资行为的依赖性要大于对其金融指标的依赖性。其次,除了行业内小规模企业对行业竞争和同业企业投资决策并不敏感之外,大中规模企业投资决策中存在明显的同业效应,且中等规模企业对同业企业投资行为以及金融指标的依赖性要大于大规模企业。综上所述,假设1得到验证。

(二) 职业忧虑对同业效应的影响

为了进一步研究CEO职业忧虑对同业效应的影响,我们按照企业CEO的职业忧虑对企业样本进行分类,在每一组样本中分别使用公式(1)和2SLS回归来检验同业平均投资对企业投资的影响。本文分别使用CEO年龄、CEO任职情况以及企业上一年度投资绩效作为职业忧虑的代理变量。

为了检验假设2,首先使用CEO年龄作为其职业忧虑的代理变量对全样本进行分类,表6报告了分组回归的结果。学术界关于CEO职业忧虑对其投资风格的影响还未形成统一结论,因此,我们基于现有的两种理论将全样本按照CEO年龄分为三组:CEO年龄小于等于48岁(最低的30%)的子样本,CEO年龄大于48岁小于52岁(中间的40%)的子样本和CEO年龄大于等于52岁(最高的30%)的子样本。列(1)是CEO年龄小于等于48岁的子样本,同业平均投资的回归系数为0.678,回归的t检验值为1.29,说明企业投资与同业平均投资没有显著关联。从同业平均控制变量的回归结果来看,所有的同业平均控制变量对企业投资均没有显著的影响,这意味着年龄小于等于48岁的CEO并不倾向于选择跟随同业企业的投资策略,这一结论与Prendergast等[12]1106的研究结论一致,即年轻CEO的投资风格更加激进并且愿意承担更多的风险。并且,与年龄较大的CEO相比,年轻CEO面临更多的职业忧虑,他们希望通过建立自己在行业中的声誉来寻求连任[14]149,与跟随同业企业的投资策略相比,个性化的投资策略更有利于他们建立自己在行业中的声誉。列(2)是CEO年龄大于48岁小于52岁的子样本,同业平均投资的回归系数为1.726,回归的t检验值为3.18,说明同业平均投资对企业投资有显著的正向影响。在同业平均控制变量的回归结果中,Cash、Lev和Sg均对企业投资有显著影响,回归结果与全样本中的结论相似。我们认为这部分CEO的职业忧虑主要表现为维护自己的行业声誉而不是建立自己在行业中的声誉,跟随同业企业的投资策略恰好能够为他们提供稳定的投资绩效以及较小的投资风险。列(3)是CEO年龄大于等于52岁的子样本,同业平均投资的回归系数为1.827,回归的t检验值为1.24,说明同业平均投资对企业投资没有显著影响。在同业平均控制变量的结果方面,所有的同业平均控制变量对企业投资均无显著影响,企业投资对同业平均投资和金融指标没有显著的依赖性。根据从列(1)和(2)中得出的结论,同业效应在第三组样本中应该表现得最为显著,但是列(3)的回归结果却与我们的预期相反,我们认为两种原因能够解释这一现象。首先,与前两组样本的CEO相比,第三组样本的CEO面临较低的绩效压力,因此根据孟庆彬等[15]129的研究结论,这部分CEO的投资决策并不会受到来自绩效压力的职业忧虑的影响。其次,这部分CEO在行业内拥有较高的声望、资深的工作经历以及丰富的行业信息和资源,其投资决策往往是行业内其他企业跟随的对象[5]。此外,我们在上述研究的基础上控制了样本公司所属地区的固定效应,从列(4)至(6)的回归结果中并未发现显著差别。

表6 CEO年龄对同业效应的影响

续表6

根据表6的回归结果,职业忧虑表现为建立自己在行业内声誉的CEO倾向于选择个性化的投资策略,职业忧虑表现为维护自己在行业内声誉的CEO更喜欢选择跟随同业企业的投资策略。因此,假设2a得到验证。针对学界的另一种观点,即职业忧虑使年轻CEO的投资风格更加保守,我们认为这部分研究并未考虑到CEO职业忧虑表现形式的不同,建立声誉和维护声誉对CEO投资风格的影响不可一概而论,因此,我们推翻假设2b。

(三) 稳健性检验

为了检验这一结论的稳健性,我们参考Xie[14]149和孟庆彬等[15]117的研究方法,进一步使用CEO任职情况以及企业上一年度投资绩效作为CEO职业忧虑的代理变量。

首先,按照CEO是否连任将总样本分为两组,第一组为CEO新上任,第二组为CEO获得连任,表7报告了相应的2SLS回归结果。列(1)是CEO为首次上任的子样本,同业平均投资的回归系数为0.529,回归的t检验值为0.98,说明该组样本中同业平均投资对企业投资没有显著影响。在同业平均控制变量方面,所有的同业平均控制变量对企业投资均无显著的影响,说明在该组样本中企业投资决策也不会受到同业企业金融指标的影响。与Xie[14]158的研究结论一致,我们认为新上任的CEO面临更长远的职业忧虑,他们的职业忧虑主要表现为通过建立自己在行业中的声誉以期获得连任,相比于跟随同业企业的投资策略,成功的个性化投资更利于快速建立他们在行业内的声誉。列(2)是CEO获得连任的子样本,同业平均投资的回归系数为1.693,回归的t检验值为3.10,说明同业平均投资对企业投资有显著的正向影响。在同业平均控制变量方面,Size、TQ和Sg对企业投资有显著的负向影响,Cash和Lev对企业投资有显著的正向影响,该结果基本与全样本下的回归结果一致,说明获得连任的CEO的投资决策也会受到同业企业金融指标的影响。与新上任的CEO不同,获得连任的CEO的职业忧虑主要表现为通过稳定的投资业绩来维护自己在行业中的声誉,从而继续保持连任,因此他们更加偏向保守的投资策略。而跟随同业企业的投资策略作为保守策略,能够为这部分CEO提供稳定的相对投资绩效以及较低的投资风险。随后,我们进一步对样本公司所属地区进行了控制,从列(3)和(4)的回归结果中并未发现显著变化。

表7 CEO任职情况对同业效应的影响

续表7

根据表7的回归结果,获得连任的CEO的职业忧虑主要表现为通过稳定的相对投资绩效来维护自己在行业内的声誉,因此他们更倾向于选择跟随同业企业的投资策略。相反,新上任的CEO因为面临建立自己在行业内声誉的职业忧虑,所以更倾向于选择个性化的投资策略。综上所述,假设3a得到证实。同样的,针对假设3b的观点,我们认为依旧是没有考虑到职业忧虑具体形式的影响,因此,我们推翻假设3b。

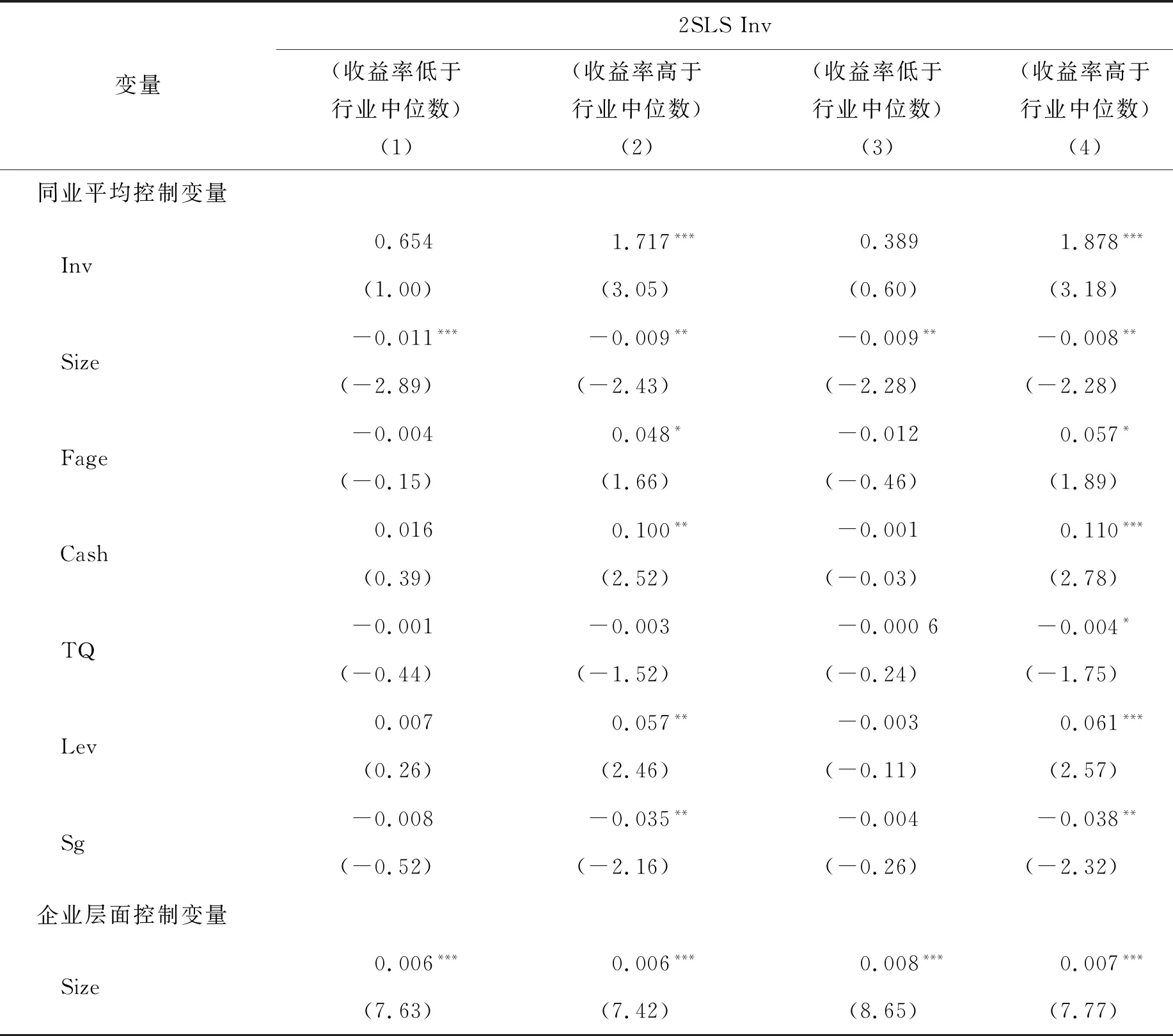

除了CEO任职情况外,企业过去的业绩也是CEO职业忧虑的来源,为了检验假设4,我们使用企业上一期的投资收益作为管理者职业忧虑的代理变量对样本进行分类。如果企业上一年度的投资收益率低于行业中位数,那么就认为该企业CEO面临的职业忧虑程度较高;反之,就认为该企业CEO面临的职业忧虑程度较低。表8报告了分组后的2SLS回归结果,列(1)是上一年度投资收益率低于行业中位数的企业样本,同业平均投资的回归系数为0.654,回归的t检验值为1.00,说明该组样本中同业平均投资对企业投资没有显著影响。列(1)的结果表明,如果企业上一年度投资收益率低于行业中位数,CEO进行投资决策时倾向于采取个性化的投资决策。在同业平均控制变量的结果中,只有Size对企业投资有显著的影响,说明在该组样本中企业投资决策也不会受到同业企业金融指标的影响。列(2)是上一年度投资收益率高于行业中位数的企业样本,同业平均投资的回归系数为1.717,回归的t检验值为3.05,说明同业平均投资对企业投资有显著的正向影响。在同业平均控制变量方面,Size和Sg对企业投资有显著的负向影响,Cash和Lev对企业投资有显著的正向影响,所得结果与基础回归基本一致。列(2)的结果意味着如果企业上一年度的投资收益率高于行业中位数,那么CEO在进行投资决策时更加倾向于选择跟随同业企业的策略。我们进一步对样本企业所属地区进行控制,从列(3)和(4)的回归结果中并未发现显著差异。

根据表8的回归结果,如果企业上一年的投资收益率低于行业中位数,那么CEO更加倾向于个性化的投资决策,因为他们希望通过个性化的投资策略提高企业的投资收益率,从而建立起自己在行业内的声誉;如果企业上一年度的投资收益率高于行业中位数,那么企业CEO更倾向于选择跟随同业企业的投资策略,因为他们希望通过稳定保守的投资策略来维护自己在行业内的声誉。综上所述,假设4得到验证。

表8 企业投资绩效对同业效应的影响

续表8

(四) 进一步研究

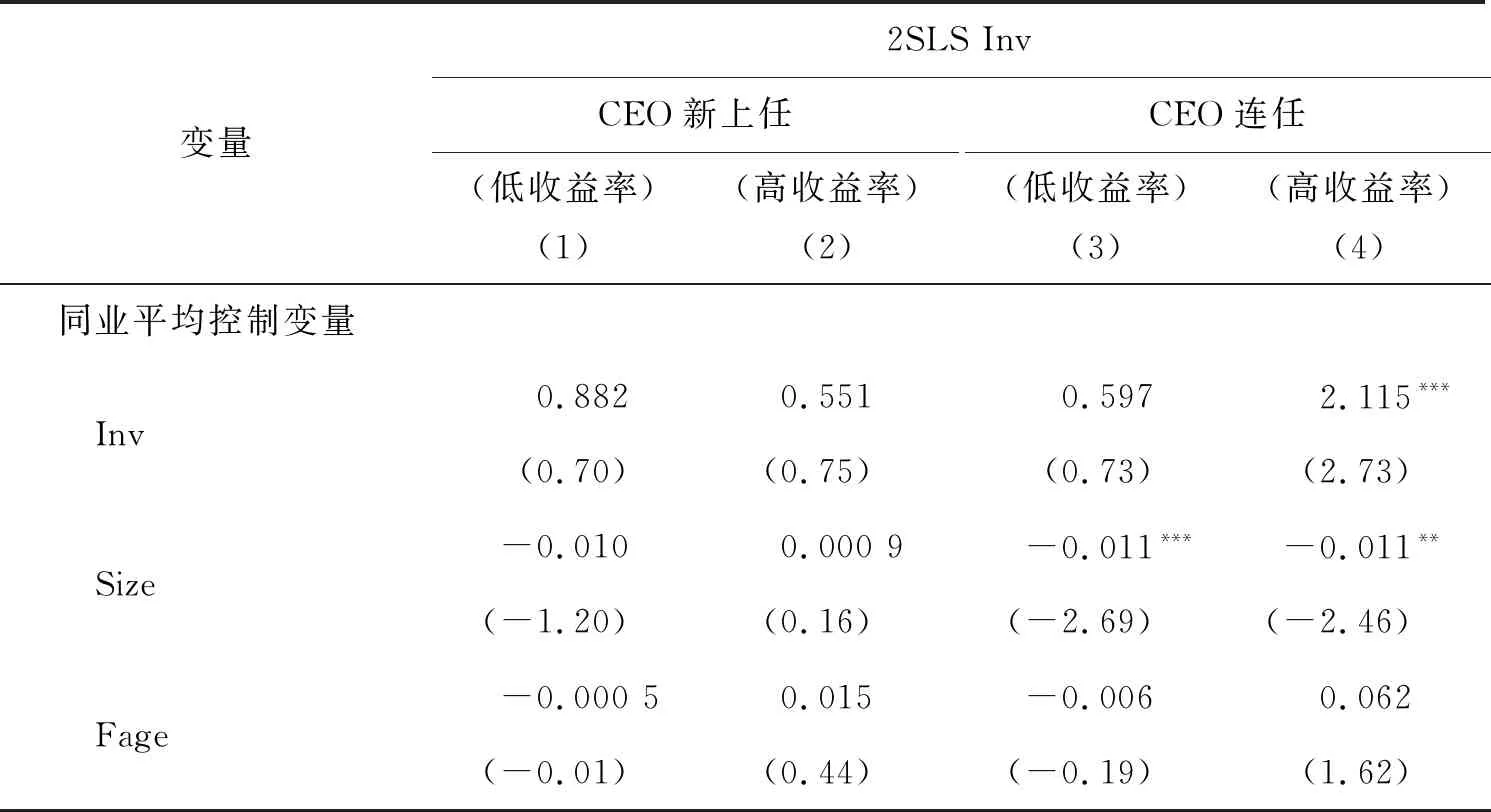

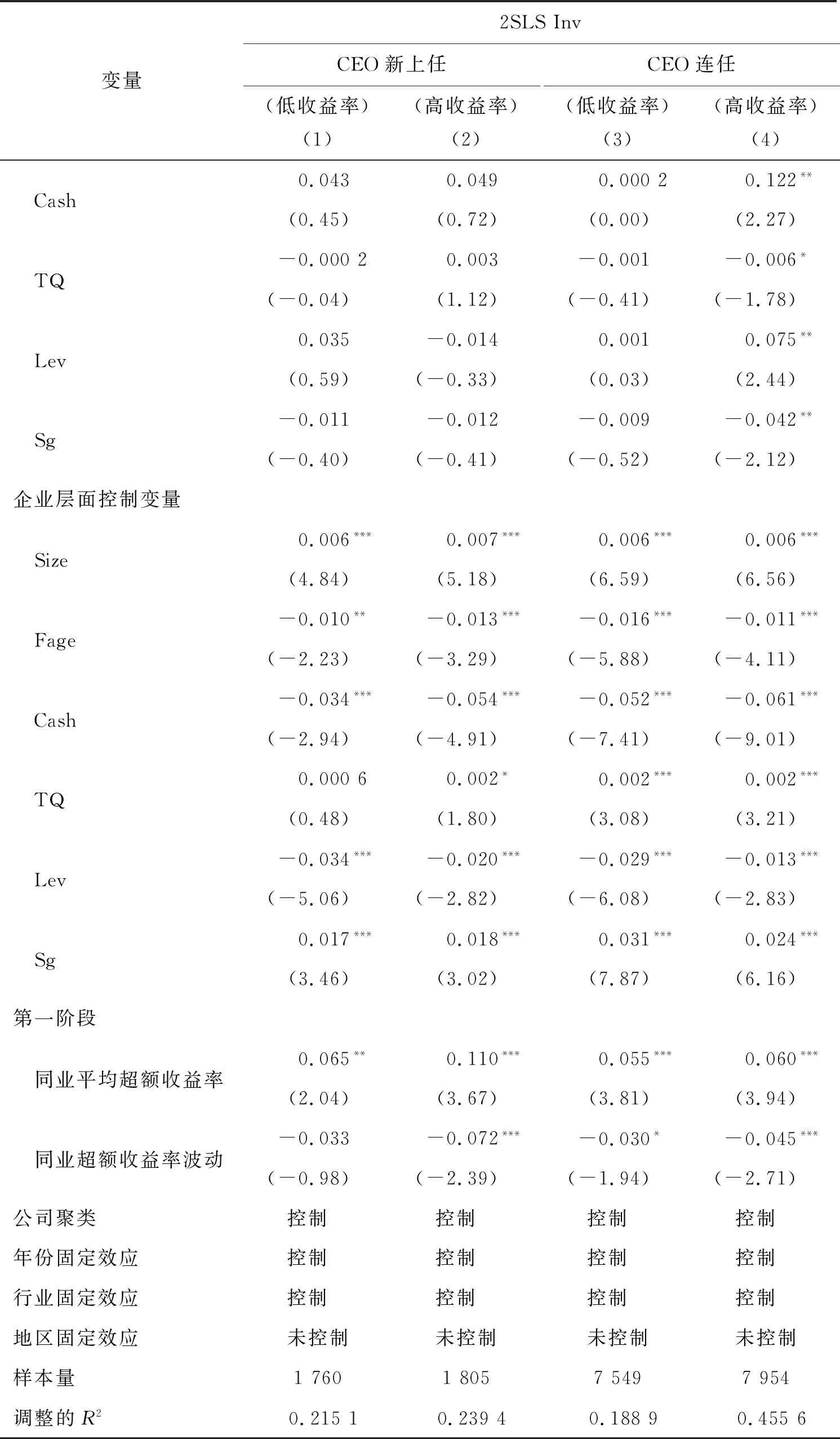

通过上述稳健性检验,我们得出与基础回归相一致的结论,即只有职业忧虑表现为维护自己在行业内声誉的CEO才会倾向于选择跟随同业企业的投资决策。虽然上文按照CEO任职情况以及企业上一年度投资绩效分别对样本进行分组,研究了CEO职业忧虑如何影响其投资决策中的同业效应,但实际上,CEO的职业忧虑是由这两方面共同构成的。因此,为了进一步研究其对同业效应的影响,我们使用CEO任职情况和企业上一年度投资绩效共同对样本进行分类,按照这两个指标将样本分为四组:(1)CEO新上任且企业上一年度投资收益率低于行业中位数;(2)CEO新上任且企业上一年度投资收益率高于行业中位数;(3)CEO连任且企业上一年度投资收益率低于行业中位数;(4)CEO连任且企业上一年度投资收益率高于行业中位数。表9报告了所有分组的2SLS回归结果。

列(1)是CEO新上任且上一年度投资收益率低于行业中位数的企业样本,同业平均投资的回归系数为0.882,回归的t检验值为0.70,说明同业平均投资对企业投资没有显著影响。在同业平均控制变量方面,所有的同业平均控制变量同样对企业投资无显著影响。列(1)的结果表明,对于新上任的CEO,如果企业上一年度的投资绩效较低,他们会倾向于选择个性化的投资策略。列(2)是CEO新上任且上一年度投资收益率高于行业中位数的企业样本,同业平均投资的回归系数为0.551,回归的t检验值为0.75,说明同业平均投资对企业投资没有显著影响。与列(1)的结果相似,在列(2)中所有的同业平均控制变量对企业均无显著影响。列(2)的结果表明,对于新上任的CEO,即使企业上一年度的投资绩效较好,他们也不会倾向于选择跟随同业企业的投资策略。列(1)和(2)的结果意味着对新上任的CEO而言,他们的职业忧虑主要表现为建立自己在行业内的声誉,无论企业上一年度的投资业绩如何,他们都需要通过成功的个性化投资赢得自己在行业内的声誉,因此他们更加倾向于选择个性化的投资策略。列(3)是CEO连任且上一年度投资收益率低于行业中位数的企业样本,同业平均投资的回归系数为0.597,回归的t检验值为0.73,说明同业平均投资对企业投资并无显著影响。在同业平均控制变量方面,只有Size对企业投资有显著的影响,其他的同业平均控制变量对企业投资均没有影响,因此我们认为在该组样本中同业企业的金融指标与企业投资之间没有联系。列(4)是CEO连任且上一年度投资收益率高于行业中位数的企业样本,同业平均投资的回归系数为2.115,回归的t检验值为2.73,说明同业平均投资对企业投资有显著的正向影响。在同业平均控制变量方面,Size和Sg对企业投资有显著的负向影响,而Cash和Lev对企业投资有显著的正向影响,该结果与全样本得出的结果相一致。列(3)和(4)的结果表明,对于获得连任的CEO来说,如果企业上一年度的投资收益率低于行业中位数,他们更愿意选择个性化的投资策略;反之,他们更愿意选择跟随同业企业的投资策略。

根据表9的回归结果,对新上任的CEO而言,无论企业过去的投资业绩如何,他们都需要超越行业平均水平的投资绩效来建立自己在行业内的声誉,因此,相比于跟随同业企业的投资策略,成功的个性化投资策略更容易让他们建立起行业声誉。相反,对于已经获得连任的CEO而言,如果企业过去投资业绩较差,那么成功的个性化投资更能帮助他们挽回自己的声誉;反之,跟随同业企业的投资策略能够帮助他们稳定相对绩效并且减小投资风险。此外,我们进一步对样本企业所属地区进行了控制,回归结果并没有显著变化。

表9 CEO任职情况、企业投资绩效对同业效应的综合影响

续表9

六、 结 论

本文从CEO职业忧虑的角度出发,研究了公司投资决策中的同业效应。根据实证研究的结果,我们得出下列结论:首先,中国上市公司投资决策中存在显著的同业效应,并且,在较高的信息不透明性和政策不确定性背景下,中国上市公司投资决策对同业企业投资决策的依赖性要大于对其金融指标的依赖性。其次,职业忧虑表现为建立自己在行业内声誉的CEO并不喜欢跟随同业企业的投资策略,而职业忧虑表现为维护自己在行业内声誉的CEO则更倾向于选择跟随同业企业的投资策略。再次,新上任的和获得连任但企业过去投资绩效较差的CEO倾向于选择个性化的投资策略,而获得连任且企业过去投资业绩较好的CEO倾向于选择跟随同业企业的投资策略。最后,CEO获得连任的压力对同业效应的影响要大于绩效压力对同业效应的影响,即CEO是否选择跟随同业企业的投资策略取决于跟随策略能否增加其连任的可能性。

根据上述研究结论,我们给出如下建议:首先,企业在对CEO进行绩效考核时,应当结合CEO的任职情况和过去的投资绩效制定不同的考核标准。对于已经拥有一定行业声誉并且过去投资绩效较好的CEO,企业应当适当弱化他们过去投资绩效在考核中的占比,从而对这部分CEO产生足够的激励作用,避免他们盲目跟随同业企业的投资策略。其次,投资者应当合理看待企业投资策略,客观判断企业是否通过跟随策略向市场传递虚假信息。