论近代翻译对现代汉语身份的塑造

丁如伟, 王 毅

(山西农业大学 文理学院, 山西 太谷 030801)

语言与身份的关系难解难分,约瑟夫(John E. Joseph)在《语言与身份》中提到:“在不考虑身份的情况下,不可能对语言有全面的理解。”[1]身份不同,对语言的认识便会有所不同。身份的构成涉及诸多元素,在讨论翻译对身份的塑造时,须考虑与身份相关的元素变化。现代汉语身份的确立离不开近代翻译对其语言身份的塑造,这与近代翻译活动和西方文化输入密切相关。以翻译为媒介的近代西方文化的大量输入,大致可以分为四个阶段:

第一个阶段,以基督教教义翻译为主,以西方耶稣会士罗明坚(Michel Ruggieri)于1584年翻译出版的《天主圣教实录》为开端。此后两百年间,更多的耶稣会士展开了西书汉译工作。据钱存训统计,在这些译著中,阐述基督教教义的有251种,占总数的一半之多[2]179-180。这一时期的翻译为之后的《圣经》汉译奠定了基础。

第二个阶段,白话圣经开始活跃于历史舞台。据钱存训统计,在1810—1867年间,在与基督教相关的687本译著(占总数的86%)中,翻译和注释《圣经》的译本达98本。其中,以文言文和以方言翻译的《圣经》分别为28本和37本[2]180。由此可知,白话翻译《圣经》在当时已成为一种趋势,客观上助推了白话文的流行。

第三个阶段,主要指清末旨在“师夷制夷”“中体西用”的翻译。这一时期,自然科学和应用科学的译著大幅增加。据钱存训统计,占总译著的70.4%[2]181。

第四个阶段,是在洋务运动失败之后。有识之士认识到文化革新和制度革新才是国家富强的关键,意识到社会科学和人文科学的重要性。为了开启民智、改造国民,在20世纪初以及民国时期,社会科学和人文科学等作品的翻译数量与自然科学和应用科学的译著数量基本持平。

现代汉语身份是与古汉语文言文不同的语言表达机制集属,是对中国旧语言(古文言文)的否定、革新,是对白话文的推广及其创造的提倡、肯定。这既表现在新词新语的外来输入上,又表现在语言文法表达的欧化现象中。王国维指出,国人在表达新事新物时,总“苦其不足”,“至于讲一学,治一艺,非增新语不可”[3]259-260,呼吁引入他国之已有之语。瞿秋白在与鲁迅的通信中也曾言,“中国的言语(文字)是那么穷乏,甚至于日常用品都是无名氏的。中国的言语简直没有完全脱离所谓‘姿势语的’程度……”[3]336。因此,“创造新的言语是非常重大的任务”[3]336,提倡积极用白话文进行创作,尤其是欧化的白话文。基于以上论述,笔者从汉语现代化历史出发,着重探讨近代翻译对其身份的塑造,身份的塑造即是建构身份的元素有所变化的结果。其中,“塑”字侧重于汉语原有的身份,其作用结果是在原来的基础上改易;“造”字侧重于汉语原没有的身份,其作用结果是建构新的汉语“身份”。

一、 翻译对现代汉语身份的再塑

翻译对现代汉语身份的再塑体现在汉语身份在原有基础上的改变。笔者拟从旧式汉语文法形式的激活、汉语文法功能和结构的改易以及汉语身份转变进程的加速加以论证。

(一) 旧式汉语文法形式的激活

在与西方语言接触过程中,汉语中原有的一些生僻的、休眠的或者不稳定的文法形式再度频繁出现在汉语世界里,这可以说是一种身份的激活。这一现象可以从现代汉语普遍使用的被动句予以佐证。汉语中的被动句历来在语言学界备受争议,一些学者(如王力[4]353、王克非[5]、赵元任[6]等)认为,“被”字在古汉语中用来表示遭受、遭遇或被动接受令人不快、不愉悦的事情、经历。现代汉语的“被”+施事者+动词,不仅可以表示受事者被打、被骂等不快的事情,还可以表示夸奖、赞赏等含褒义的感情色彩。如果说这一变化仅仅是因为受到西方翻译的影响,实则并不尽然。鉴于人们对“被”字用法不全面的认识,李润桃对“被”字句的语义作了较深入的探讨[7]。“被”字作为动词,在古代也可以传达愉悦的感情色彩,也可以表中性义,不带任何感情色彩,如,“下施之万民,万民被其利”(《墨子·尚贤中》)。虚化为介词的“被”字同样可以用于褒义的感情色彩和不带有感情色彩的表达,如,“仲由以兼人被抑,冉求以退弱被进”(《晋书·张华传)。现代汉语中的“被”字同样用来表示任何感情色彩,只是比古汉语有了更为广泛的运用,这与英语中“by”的翻译不无关系。

(二) 汉语文法功能和语言表达的改易

伴随着汉语现代化的进程,汉语中原本的一些文法功能也随之发生了变化。例如,“在”字在古汉语中常用做动词,如“谋事在人,成事在天”。在现代汉语中,“在”的常用文法功能又有了进一步拓展,用于表示时间、处所、范围、条件等,属于介词。造成这一变化的原因同样是翻译。英文翻译中常常用到的“on”“in”等介词在汉语中找不到确切对应的词语,因而就借用了“在”字,如“这件事在方式上还可以研究”这样的句子在现代汉语中很常见,是比较典型的欧式结构。

翻译对汉语语言表达的改易,从现代汉语复句增加这一点得以体现。古汉语惯用短句铺排,字词义的概括性又较强,适合于朦胧、含蓄的诗性叙事。古汉语不常用西语中表达转折、递进、让步等意思的连词,不擅长繁复、细致的心理活动描写。在西方翻译的影响下,现代汉语中出现了更多的复合句,从而使得表达更富有逻辑性,汉语的叙事功能得以提高。鲁迅的作品《阿Q正传》之所以经久不衰,与现代汉语复杂语句层层推进的新式表达不无关系。“《阿Q正传》全文仅两万余言,约600个句子,复合句为450个左右,占全文的70%以上。可见,阿Q人物的成功塑造,假若离开了这些环环相扣、步步紧逼的复合句的周密调遣,其艺术魅力将逊色不少。”[8]

(三) 汉语身份转变进程的加速

随着时间和空间的转移,语言身份总是不停地发生变化。近代翻译不仅激活了旧式汉语文法形式,改变了汉语文法功能及语言表达,还使得这两方面的变化加速行进。同样的变化加速还体现在词汇方面。现代汉语多音化的加速可谓词汇变化加速的一个例证。贝罗贝(Alain Peyraube)认为,早在东周时代就已经出现了汉语复音化的趋势,而且这种趋势随着历史的发展逐渐增强[9]。王力曾提到,鸦片战争以后,复音词大量增加,造成这一变化的主要原因是外国名词和术语的翻译[10]342。他认为复音词的变化推进了词义的演变,使得词语的表达更为准确。(1)原文的表述为:语言是随着社会的发展而发展的,词汇必然越丰富越纷繁;即使语音不简化,也不吸收外来语,汉语也会逐渐走上复音化的道路,因为这是语言发展的内部规律之一。不过,由于有了这两个重要因素,汉语复音化的发展速度更快了。汉语走上复音化的道路是必然的,只不过翻译是加快其发展步伐的重要因素之一。例如,《三国志》中出现了“拯救”“营救”以及“救援”的不同表达,这其中的差异并不是单单一个“救”字就能区分开的。此外,复音化有利于各类词词性的固定。古汉语中有很多单音词可以兼具不同的词性,例如,在《史记·淮阴侯列传》中,“陛下不能将兵而善将将”这一句中出现了三个“将”字,前两个“将”都是动词,意为“统领、带兵”;最后一个“将”字是名词,意为“将领、带兵的人”。随着汉语复音化的进程,“将”字和不同的词组合成“将士”“名将”“将帅”等,“将”字的名词词性得以确定。

二、 翻译对现代汉语身份的再造

翻译对现代汉语身份的再造体现在汉语“新的身份”上。受翻译的影响,汉语中又增添了原来没有的元素,主要表现在汉语中出现了大量的外来词、新的表达和结构以及新标点符号的使用上。

(一) 汉语外来词的涌现

语言是一种特殊的文化,作为语言的一个组成零件的外来词也应当具有文化的品格[11]16。外来词作为语言的组成零件,其身份具有一定的特殊性。它既有外族词语的影子,又反映本族词语的实际[11]17。现代汉语中有大量的外来词都与近代的翻译活动密切相关,如近代的《圣经》汉译,虽然翻译文本数量、翻译延续时间都不及佛经的翻译,但也不容小觑。《圣经》中出现的一些词、短语和典故正是通过翻译为人们所熟知。《现代汉语词典》和《辞海》中收录的一些词、短语和典故,如“堕落”“地狱”“最后的晚餐”等都源自《圣经》,如今这些表达是构成现代汉语身份不可或缺的元素。在前文提到的近代翻译的四个阶段中,前两个阶段都以基督教教义的翻译为主。在第三至第四个阶段不到百年的时间内,西方的技术、思想和理念如潮水般涌入华夏,裹挟了大量的外来词,涵盖了生活的各个领域。不少词汇伴随着翻译而来,在某种程度上改造了汉语的原有身份。

(二) 汉语新表达

20世纪初,新白话运动如火如荼地进行着,适值西学东渐的势头正旺,汉语中的翻译体繁荣滋长,西语中一些惯用的表达和结构潜入到汉语中。王力先生对“欧化”语法有深入研究,在他所著的《中国现代语法》中提及汉语中出现了新替代法和新称数[4]365-372。如,在汉语中,表示第三人称的字原先只有“他”和“它”,古代和近代汉语中的“他”泛指一切男女及一切事物,“它”在古汉语中与“佗”“他”通假。英语中第三人称单数分别用“he”“she”和“it”来表示阴阳和中性之别。英译汉时,为了有相应的区分,汉语另新造了一个“她”字,和“他”“它”并列,分别表示英语中的“she”“he”和“it”。至于现代汉语中出现的称数法的变化,从现代汉语中新出现的度量衡便可窥见一二。现代汉语常用的“吨”“公里”“码”等便是受到翻译的影响。有关汉语中新结构的出现,一个典型的例子就是,现代汉语中常用的“如此(那样、那么等)……以致”句型便源自英语“so…that”结构。通过检索CCL语料库可以发现,古汉语中检索不到“那样/那么……以致”这样的表达,而检索到的“如此(那样、那么等)…以致”也均为巧合。如,“诸[如此]者,或有阴德善行,[以致]福佑”(魏晋葛洪《抱朴子·内篇·道意》)。该句型频繁出现在现当代文学作品中,如“你对我那样看重,以致把这重大的使命付托给我……”(巴金《雾》)。可以说,翻译在语言表达和语言结构方面给现代汉语身份注入了新的元素。

(三) 汉语新标点符号的使用

标点符号在语言表达中能达到一种“此时无声胜有声”的效果。唐代韩愈的名篇《师说》中有言“句读之不知,惑之不解”,又有言“彼童子之师,授之书而习其句读”。这里提及的句读之学是古代读书人断句解意的一套理论。古文言中没有标点符号,行文造句依赖于虚词完成停顿和转换,如“之”“乎”“者”“也”等虚字的体系便是句读理论的基础。自白话取代文言之后,句读理论也一并消亡。伴随着鸦片战争后国门被强行打开,西方文化通过翻译为国人所熟知,西式标点也走进了国人的视野。受西式标点的启发,中国的一些知识分子开始对中国传统符号进行反思、对比,早期的一些学者开始了使用新式标点符号的尝试。在“五四”新文化运动的助推之下,中国标点符号走上了革新之路。当代著名教育家陈望道主张,标点符号的革新“制定新式,不如采用西制;而采用西制,又当稍加厘订”[12]。1919年4月,国语统一筹备会第一次会议通过了《请颁行新式标点符号议案》。1920年2月,北洋政府教育部批准了这一议案。这标志着标点符号正式进入了汉语书面语体系,在我国语言发展史和文化发展史上留下了浓墨重彩的一笔。总的来说,翻译对现代标点符号这一身份的再造具有不可估量的作用。

三、 翻译文化观对现代汉语身份塑造的促进

在现代汉语身份构建过程中,无论是新词新句的引入,抑或是新的文法表达机制的创造,这些表象背后实则离不开翻译文化观的强力支撑。谈及翻译的金科玉律,严复的翻译观影响深远。他在《译例言》第一段中指出,“译事三难:信、达、雅”[13]84。接着,他在第三段中说道,“又曰:‘言之无文,行之不远。’三者乃文章正轨,亦即为译者楷模。故信达之外,求其尔雅”[13]85。他同时指出,为“达”的途径,“用汉以前字法句法,则为达易;用近世利俗文字,则求达难。往往抑义就词,毫厘千里……”[13]85从中可以看出,他主张用古文言文进行翻译实践,以求达、求雅。而新文化运动期间围绕晚清严复的译论而展开的旷日持久的翻译论战(也即文白之争),对现代汉语身份的建构有着举足轻重的深远影响。“五四”新文化运动时期,围绕白话文与文言文的论争,形成了两大阵营:

一派以胡适、陈独秀、钱玄同、刘半农等人为代表,主张废除在中国传承千年、作为传统文化载体和主干的文言文。胡适是“五四”白话文运动最早的倡导者。他于1917年初在《新青年》上发表了《文学改良刍议》一文,提出从八事入手,改革我国的文字,包括“不模仿古人、不用典、不讲对仗”等。(2)《文学改良刍议》全文详见http://book.ifeng.com/special/wusiwenrenpu/list/200905/0501-6351-1135140.shtml。之后,其在1918年4月发表的《建设的文学革命论》中提出,“赶紧多多的翻译西洋的文学名著做我们的模范……全用白话”[13]172,倡导用白话文作为语言的工具。其堪称文化激进主义者。

另一派以林纾等为代表,反对以白话文替代文言文。他在给北京大学校长蔡元培的信中提到,“若尽废古书,行用土语为文字,则都下引车卖浆之徒所操之语,按之皆有文法”“凡京津之稗贩,均可用为教授矣”[14]。其可谓文化守成主义者。然而,新文化运动的急先锋钱玄同和刘半农自导自演的“双簧信”,引发了文化守旧派与文化激进派的论辩。文学改良的呼吁终于从新派、旧派学者的你驳我辩迈向了广阔的社会,掀起了思想的波澜,并进而成为一场具有重大历史意义的文学革命。尽管文化保守主义派出版了刊物《学衡》,竭力维护其旧文化立场,但据胡翠娥引用胡适的话,“白话文已由北京政府下令成为小学课本的书面语言”[15],最终文化激进派(白话文派)获得了辉煌的胜利。由此可见,新文化运动中“百家争鸣”式的文化翻译观的碰撞、斗争为现代汉语身份的建构奠定了坚实的文化理论基础。

四、 翻译对现代汉语身份塑造的限度

在漫长的发展过程中,汉语已然形成一个结构稳定的范畴。汉语范畴内各个成员是由一些抽象的、充分的、必要的特性来界定,这决定了汉语各个身份元素的特殊性。同时,汉语身份只是在某一时间、某一空间内完成的一个定位,它一直处于动态变化过程中,会不断地在历史、文化和生活中寻求定位,即所谓的身份认同。对于一个社会人来说,他人会在家族、宗教、职业等属性的基础上为其定位、命名,而本人会将这些社会归属转化为自我认识的新元素,他/她会经历一个自我发现和自我实现的过程[16]。语言身份也是如此复杂、交互的过程。一方面,语言面临使用者的不断选择,新的语言身份元素要遵循功能的经济性;另一方面,它也受到自身构成特性的制约,新的语言身份元素又要具备与原有身份的和谐性。这意味着新身份元素在成为语言身份的一部分之前要经历的第一个阶段便是范畴化,要受到后者的甄别、选择,以便最后作出是否接受的决定。这样一来,得到的便是多样的结果,即原身份的部分元素得以塑造,部分身份凸显出来,甚至成为整体身份中的活跃成分;部分身份因未能与原已存在的身份融合而逐渐消失。这表明语言身份的变化要受到种种约束。

中国现代汉语的形成颇有一段历史渊源,正如近百年前瞿秋白与鲁迅的通信中提到的情形,“宗法封建的中世纪的余孽,还紧紧的束缚着中国人的活的言语(不但是工农群众)”[3]353-354。在这样的状况下,要创造新的语言任重道远。他指出,“翻译——除出能够介绍原本的内容给中国读者之外——还有一个很重要的作用:就是帮助我们创造新的中国现代言语”[3]354。翻译在这样有限的历史条件下担负起协助创造现代汉语的重任,要在翻译过程中为汉语输入新的表达,创造新的言语,使中国现代汉语精密化、丰富化。任务重大,困难重重,却不意味着要恣意而为。瞿秋白还强调,“……如果不注意中国白话的文法公律,如果不就着中国白话原来有的文法公律去创造新的,那就很容易走到所谓‘不顺’的方面去”[3]340。翻译在引进新的言语时,要遵循语言自身的内在规律。可以说,翻译对现代汉语身份的塑造要受到一定条件的制约,具有一定的限度。

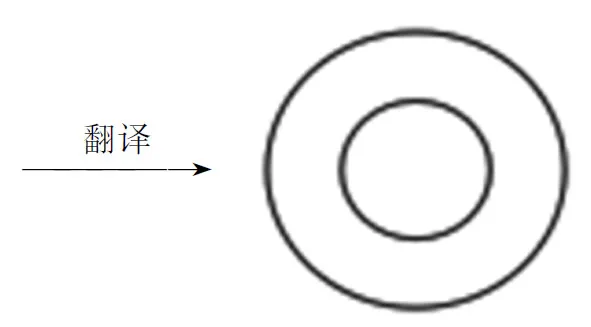

根据斯大林关于语言发展的理论,语言各个构成部分的发展速度是不平衡的。语言的词汇变化得最快,它始终处于不断改变的状态中;基本词汇比语言的词汇窄小得多,可是它的生命却长久得多;语法结构是千百年来形成的,它在语言中已是根深蒂固,所以它的变化要比基本词汇更慢[10]1-2。这一点从前文讨论的翻译对汉语身份的再塑和再造所侧重的方面不同便可以体现出来:对于汉语身份的再塑,涉及到的范围是汉语文法的形式、功能和结构;对于汉语身份的再造,涉及到的范围是汉语的词汇、表达和标点符号。二者的区别可以在图1中得以体现:

图1 翻译对现代汉语身份的塑造示意图

在图1中,同心圆表示的是整个汉语体系,处于内环的是汉语的核心部分,包括其文化形式、功能和结构;外环是词汇、表达和标点符号等。由此可以看出,和其他语言一样,汉语各个构成部分的发展速度是不均衡的。在翻译过程中,首当其冲的是外环部分,而处在内环的汉语文法受到的影响是有限的。

五、 结语

应该清醒地认识到,一方面,近代翻译对汉语身份的塑造起到了一定作用,产生了一定效果,在一定程度上推动了汉语的现代化,完成了汉语现代身份的转变;但另一方面,翻译对现代汉语现代身份的塑造受到语言内在规律的制约,它很难对汉语比较稳定的内部文法结构造成影响。此外,汉语身份的现代化不等于西化,汉语现代化指的是汉语顺应时代的属性,并非汉语的西化,汉语的西化容易造成拒斥民族性的误解,有悖于现实。

文化身份的有效建构,应该维持认同他者与认同自我之间的必要张力,既应吸收他者诸多合理的文化身份属性,又要发扬自我诸多有益的传统文化优势[17]。文化要健康、有活力地发展,从来都是与其他文化交融互摄,从中汲取必要的营养,获取有益的资源。萨义德(Edward Said)认为,不分东西方,不论哪个国家,自我身份的建构都离不开“他者”的参与[18]。这是因为任何一种身份都摆脱不了“他者”文化的影响。“他者”文化在与自我文化交流、碰撞过程中,通常借助翻译完成对自我身份的建构。文化身份的建构如此,语言身份的建构也不例外。

语言的发展,要保持时代性和民族性的必要张力。囿于时代性而摒弃民族性,难免会使语言的发展陷入自我迷失的困境;固守民族性而拒斥时代性,必然走向故步自封的歧途。 语言也只有在民族性和时代性之间维持一定的张力,寻求发展思路的“发散式思维”和“收敛式思维”的互补互通,才能使语言永葆旺盛的生命力。