多部门协作管理模式在提高血培养标本送检率及送检质量中的应用

徐丽华,任霄剑,张 婷,刘金芝,范晓婷,刘艳华

(淄博市中心医院 1. 医院感染管理科; 2. 产科; 3. 护理部,山东 淄博 255000)

精准的临床病原学检测结果对指导临床医生进行有效的抗菌药物治疗,减少细菌耐药具有重要意义[1]。近年来,由于抗菌药物管理各项政策的要求,国内医疗机构病原学标本送检率得到了普遍提升。然而,无菌部位标本的送检比例较低,无指征痰培养比例过高则成为抗感染诊疗过程中备受关注的问题[2]。高质量的无菌部位病原学标本的检测结果,可减少虚高的细菌耐药率以及无意义病原菌的报告,指导临床正确使用抗菌药物。血培养对血流感染、感染性心内膜炎、不明原因感染、导管相关血流感染、关节炎、细菌性肺炎等疾病的诊断有重要的临床意义[3]。目前,国内大多数医院多送检单瓶血培养,严重影响标本质量及培养结果的阳性率[4]。而就如何提升血培养送检率及送检质量的效果评价研究较少。本研究通过开展多部门协作管理模式,对住院患者治疗性抗菌药物使用前血培养送检情况进行研究,加强血培养规范采集,提升血标本送检率及合格率,进一步规范抗菌药物应用,并取得了一定管理成效,可为抗菌药物合理使用提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究资料 选取某三甲医院2017—2018年住院患者送检的血培养标本为研究资料。2017年1—12月为干预前组,2018年1—12月为干预后组。

1.2 干预措施

1.2.1 成立多部门协作管理小组,完善相关工作制度 2017年12月成立多部门协作管理小组,小组成员由临床科室、医院感染管理科、医务部、护理部、药学部、检验科、信息科、财务部、配送中心的专家或业务骨干组成,讨论制定血培养相关制度、流程,明确各部门职责,从血培养相关知识培训到血标本申请、采集、保存、转运、实验室质控、反馈等整个流程进行全程干预,发现问题即时沟通,分析原因并整改,形成良性循环,实现闭环管理。

1.2.2 开展针对性培训,规范各环节流程 2018年1月,根据《临床微生物室血培养操作规范》[5]对全院临床医生开展血培养综合培训,对重症监护病房(ICU)、呼吸科、血液科、感染性疾病科等重点科室的人员开展血培养针对性培训;对采血人员开展理论与现场操作培训并进行操作竞赛;对转运人员进行血培养正确送检及注意事项培训。

1.2.3 加强血培养质控,强化信息反馈和沟通 2018年1—10月,微生物实验室对接收的血标本进行质量控制并记录,对于采血量不足、瓶数不够、成人样本仅接种需氧瓶或厌氧瓶者,可以接收但提醒告知申请医生和采集人员;对于不规范采集和转运人员,通过微信直接反馈到个人,由护士长和转运负责人进行再培训;对于送检率低以及阳性检出率低于目标值的科室,由感染管理科进行全院通报。通过及时的信息反馈来规范临床医生和采血人员行为,达到逐步规范血培养送检的目的。

1.2.4 强化监督考核,将血培养指标纳入绩效管理 每月从医院信息系统和检验科统计血培养标本数、血标本污染率、治疗性抗菌药物使用前血培养送检率等情况。通过医院办公系统和《医院感染通讯》进行公示,考核结果与科室绩效挂钩,并作为科室及监控医生年度考评的重要参考指标。

1.3 评价方法 利用医院感染实时监控系统和检验科WHONET 5.4软件,选取以下指标为评价指标:(1)治疗性、限制级、特殊级抗菌药物使用前血标本送检率;(2)治疗性、限制级、特殊级抗菌药物使用率;(3)抗菌药物联用构成比;(4)血培养送检瓶数构成比;(5)血培养标本污染率;(6)血培养标本阳性率。血培养污染标本的判断标准:标本中仅有一瓶鉴定为凝固酶阴性葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、微球菌、草绿色链球菌、棒状杆菌、芽孢杆菌属时,可鉴定为污染标本[6]。

1.4 统计分析 应用WHONET 5.4软件对血培养各个评价指标进行统计分析,应用SPSS 18.0软件进行数据分析,率及构成比的比较采用χ2检验,P≤0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 血培养送检情况 2018年1—12月共送检血培养16 172份,2017年1—12月共送检血培养8 358份。

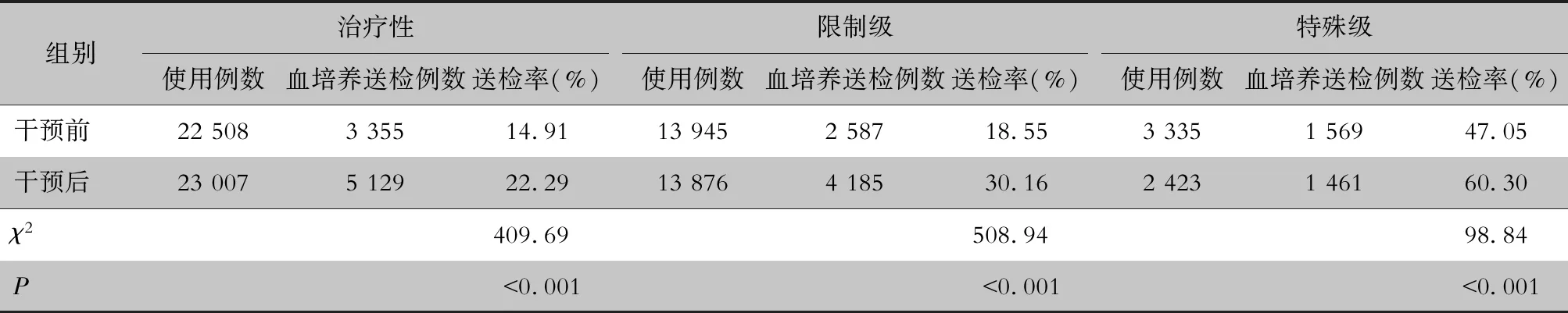

2.2 治疗性抗菌药物使用前血标本送检情况 干预后全院治疗性抗菌药物使用前血标本送检率为22.29%,高于干预前的14.91%,差异有统计学意义(P<0.001)。干预后限制使用级抗菌药物使用前血标本送检率为30.16%,高于干预前的18.55%,差异有统计学意义(P<0.001);干预后特殊级抗菌药物使用前血标本送检率为60.30%,高于干预前的47.05%,差异有统计学意义(P<0.001)。见表1。

表1 干预前后治疗性、限制级及特殊级抗菌药物使用前血培养标本送检情况

Table 1 Submission of blood culture specimens before therapeutic, restrictive and special-class antimicrobial use before and after intervention

组别治疗性使用例数血培养送检例数送检率(%)限制级使用例数血培养送检例数送检率(%)特殊级使用例数血培养送检例数送检率(%)干预前22 5083 35514.9113 9452 58718.553 3351 56947.05干预后23 0075 12922.2913 8764 18530.162 4231 46160.30χ2409.69508.9498.84P<0.001<0.001<0.001

2.3 血培养送检方式 干预后全院共送检血培养16 172份,较干预前同期增长93.49%;单套送检比率为50.31%;单瓶送检比率为22.72%;双套及以上血培养送检比率为26.97%,高于干预前的15.48%。干预前后血培养送检方式构成比较,差异有统计学意义(χ2=424.50,P<0.001)。见表2。

表2 干预前后血培养不同送检方式的构成情况

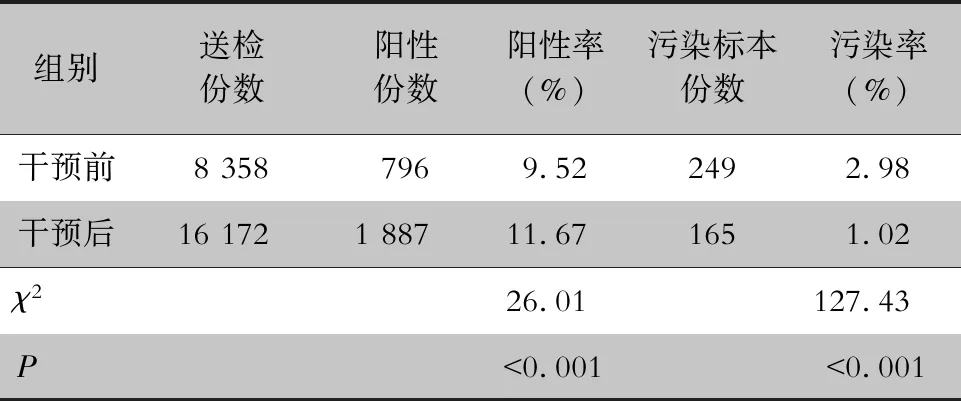

2.4 血培养阳性及污染情况 干预后血培养污染率为1.02%,低于干预前的2.98%,差异有统计学意义(χ2=127.43,P<0.001)。干预后血培养阳性率为11.67%,高于干预前的9.52%,差异有统计学意义(χ2=26.01,P<0.001)。见表3。

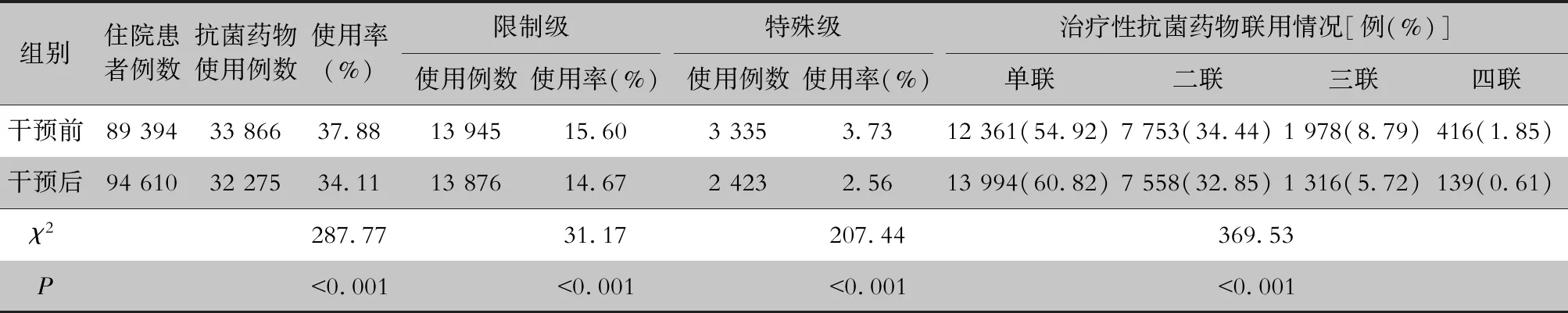

2.5 抗菌药物使用及治疗性抗菌药物联用情况 干预后住院患者抗菌药物使用率为34.11%,低于干预前的37.88%;干预后限制级抗菌药物使用率为14.67%,低于干预前的15.60%;干预后特殊级抗菌药物使用率为2.56%,低于干预前的3.73%;差异均有统计学意义(均P<0.001)。 治疗性抗菌药物联用构成比较,差异有统计学意义(χ2=369.53,P<0.001)。见表4。

表3 干预前后血培养阳性及污染情况

Table 3 Positive result and contamination of blood culture before and after intervention

组别送检份数阳性份数阳性率(%)污染标本份数污染率(%)干预前8 3587969.522492.98干预后16 1721 88711.671651.02χ226.01127.43P<0.001<0.001

表4 干预前后住院患者治疗性抗菌药物使用及联用情况

3 讨论

临床病原微生物检测是抗菌药物合理应用和细菌耐药性监测的重要保障,对感染性疾病的诊治具有重要意义。目前认为,无菌标本如血液、脑脊液、胆汁等标本病原学培养阳性基本可以认定为致病菌,对及时明确诊疗方案具有参考价值[7]。其中,血培养作为质量高、较容易获取的标本,对血流感染、细菌性肺炎等感染性疾病的诊断有重要临床意义。目前国际上或国内高水平医院临床微生物标本多以血培养为主[8],近几年,国内许多医院开始重视血培养的送检规范[9-10],选择送检双套或多套血培养以提高病原菌检出率,并有效区分污染标本。虽取得了较好成效,但普及面还较窄,依然存在很多科室大量送检单瓶血培养的情况[4, 11],而血培养的送检套数、是否规范将直接影响培养结果的可靠性[12-14]。本研究结果显示,干预后双套及以上血培养构成比由干预前的15.48%上升至26.97%,单瓶送检构成比由28.54%降低至22.72%,血培养阳性检出率由干预前的9.52%上升至11.67%,该结果提示临床医生重视送检质量的意识进一步提升。在今后的工作过程中,应持续加强对临床科室医务人员的培训与沟通,不断提升其规范送检、精准抗感染治疗、合理使用抗菌药物的意识。

抗菌药物使用及治疗性抗菌药物使用前送检结果显示,治疗性抗菌药物使用前血培养送检率由14.91%上升至22.29%;其中限制级抗菌药物使用前血培养送检率由18.55%上升至30.16%;特殊级抗菌药物使用前血培养送检率由47.05%上升至60.30%。说明干预措施有效提升了医务人员送检高质量标本的意识,并为进一步规范抗菌药物使用提供了循证依据。另外,抗菌药物使用率与山东省医院抗菌药物使用率相对持平,但较2014年全国现患率调查的抗菌药物使用率为32.35%(≥900张床位)的水平高[15],可能与医院级别及近年来导管、内镜等新技术的普遍使用及抗感染治疗难度增加等因素有关。

血培养是诊断血流感染最直接和最可靠的方法,但目前血培养检出率低和污染导致的假阳性问题不容忽视[14]。 国外研究[16-17]认为,约3.0%的血培养污染率不可避免,属于可接受范围。Mimoz等[18]报道,经过培训的采血人员与未经培训人员相比,同样应用标准采血法,发生血培养污染的比率可明显降低(8.4% VS 1.2%)。本研究通过多部门协作管理模式,医务部、护理部、微生物实验室等科室分工明确,对所属专业从培训到示教,从岗前考核到现场督导,从实验室反馈到改进优化,最终使血培养污染率由干预前的2.98%下降至干预后的1.02%。研究结果表明,通过专业、系统化的培训,能有效降低血培养污染率,进而减少不必要的抗菌药物治疗,在精准抗感染诊疗的同时也减轻了患者的经济负担。

多部门协作管理的干预模式对本次研究的巨大意义在于优化工作流程。对于临床医生考虑双侧双瓶血培养费用较多的问题,协同检验科与财务部门,采用血培养和药敏检查分开计费的方式,仅对培养有意义的阳性菌进行药敏试验,优化工作流程,尽可能减轻患者经济负担。

血培养检查流程中存在大量不可控因素,包括血培养检查申请、采集、保存、转运等环节,涉及临床医生、采血人员、转运人员、检验人员等,仅改善其中某个环节难以达到规范血培养送检的目的。在此次血培养送检规范工作推进的过程中,多部门协作管理模式起到了重要作用,目标明确、分工合作、责任清晰,使临床科室与微生物室、信息科沟通反馈更流畅。同时行政部门的介入极大地提升了临床微生物血培养标本的送检意识,促进了实验室的规范建设,搭建了与临床各科室之间沟通的平台。通过多部门协作管理模式干预,有效提升了临床抗感染诊疗意识,对提高病原菌的检出率、感染诊断准确率、抗菌药物合理使用都具十分积极的作用,多部门协作管理的工作模式值得进一步推广。