数字虚拟技术背景下的博物馆文化传播路径

——以“发现·养心殿”体验展为例

高安格 张悦

博物馆是知识文化的殿堂和地区文化的象征,是人类精神生活的重要资源。博物馆承载着文化传承、文化解读与情感教育诸项文化功能,以及重要的文化传播功能。世界各地的博物馆都在积极探索文化传播的创新模式,以文物、美术、建筑、文字等为中介,将历史与文化的信息传达给社会大众,以更有效的服务社会。

近年来,随着新媒体文化的冲击和媒介技术的进步,博物馆作为传统文化与现代文明的传播媒介,在传播的模式方面得以优化,传播效果也逐渐深入。本文主要以“发现·养心殿” 数字故宫体验展为例,探索数字虚拟技术在博物馆的文化传播方面的效用。

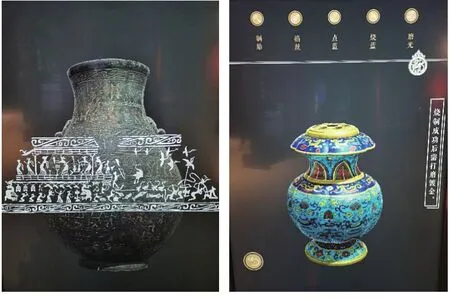

图1 鉴藏珍玩图片

1.数字技术在博物馆的四种主要应用模式

“发现·养心殿”数字故宫上海体验展是由故宫博物院策划开发的,展览时间为2019年5月3日至7月25日。展览运用AI、VR、语音识别技术,使用VR头盔、体感设备、可触摸屏等装置,将传统文化、建筑古玩与现代科技完美地融合在一起。故宫博物院举办的这个数字展览在国内博物馆的展览中数字水平较为成熟,在互动感和沉浸感等方面更加完善,观众可以生动地开启一段“养心殿”之旅。新媒介文化使文物的传播方式更为多元化、立体化,使博物馆的展示平台超越陈列空间的限制,给文物的传播带来了新的挑战和契机。按照文物展示的空间可分为四类。

1.1 虚拟的网络空间

博物馆传统的方式是直接参观展览,这种优势就是能够通过细微之处对文化进行体味,但是实地参观展览具有空间的局限性。完全虚拟的网络空间主要指互联网上通过手机客户端、网页等方式查阅有关文物实体信息、展览信息、博物馆信息等内容。

“发现·养心殿”展览中的鉴藏珍玩的项目中,精选故宫97件文物,通过高精度扫描技术,以最接近实物的状态进行数字复制。观众可以任意挑选喜欢的器物,查看3D立体造型,在屏幕上参与制作过程如(图1),并有动态化纹样进行展示。相比较实体传播,这种虚拟网络空间的形式使得受众的体验一直延伸到参观之后,使整个信息传播的渠道拉长,增强了传播效益。

1.2 动态化的陈列空间

在展览中,动态化新媒体技术也是重要一环,通过一些数字化构建,使观众可以在屏幕上看到陈列室中肉眼无法看到的部分,进而形成“1+1>2”的效果。[1]在展览的数字剧场中,主办方将养心殿的建立和发展过程通过LED显示屏全方位还原演绎,展现出养心殿的建造过程,历代皇帝在养心殿的生活起居,使观众身临其境,更适应受众的观展心理,其短片的播放意义远大于一个建筑的观赏意义。这种融入了现代科技手段的传播模式虽然不能完全地将文物代入真正历史的情境,但它以一种更为立体的方式展现文物的创作流程,给参观者带来一种跨越式的阅听体验。

1.3 “沉浸式”虚拟的交互空间

虚拟博物馆的交互体验是图像采集传感技术,对场景进行复原或扫描,搭配头盔和游戏手柄等,给用户创造一个更好的体验感受。VR虚拟的体验包含:沉浸感、交互性、想象力。

在“发现·养心殿”展览中的VR体验中,通过还原养心殿的结构和内饰,观众可以走进虚拟的养心殿,在这里自由地走动,可以“拿起”各种珍宝,观众的感官被虚拟的影像所吸引,沉浸在营造的氛围当中,使人专注于信息环境中。借助这种VR技术,文化传播的主动权开始转向体验者,通过连接参观者的各种感官体验,使得文物传播不拘泥于事物观察,更能获得情境体验。

1.4 打破传统的创意空间

图2 宣传渠道分布图

图3 观众喜好分布图

因新媒体的融入,影像技术以虚拟的形象重构故事,把文物进行碎片化处理再重组,以达到更好的传播效果。在“发现·养心殿”展览中的“召见大臣”项目中,可以从屏幕上的文武官员选择要召见的大臣,可以选择问题,也可以通过语音提问,大臣会以古文的方式进行回答互动。故宫在文物数字化展示的过程中展现了丰富的创造力和想象力:通过游戏问答方式,使受众在了解文武大臣相关历史的同时,又增添了趣味性;通过语音提问,创造了良好的阅听体验,使得传统文明呈现出新的活力。陈列室中数字媒体技术不仅是辅助手段,而且创造出一种新的传播形态,为文物的传播创造出更多新的可能和方向。

2.“发现·养心殿”体验展的受众调查研究

博物馆作为城市的“文化空间”,体现着一个城市的文化记忆。[2]为了更清晰地研究数字技术对博物馆文化传播的意义,了解游客对数字展览的感受,我们通过问卷展开调查,调查的方案采用随机调查,对游览结束的游客随机发放问卷。本文对性别、年龄因素与展馆展示的内容、类别,运用SPSS软件进行交叉分析。在问卷调查样本有限的情况下,卡方检验来判断结果的正确与否是非常有必要的,否则,数据量较小带来的偏差可能会误导结论的方向。

本次问卷调查包含10个题目,总计获取60个样本,包含15名男性、45名女性。根据本次调查的主题,问卷设计主要从以下几个方面考虑:一是不同游客获悉本次展览的宣传渠道以及他们喜好接受的渠道。二是了解游客对博物馆的科技体验区的感受。三是针对性别与体验项目类别的交叉分析。四是不同年龄阶段对于不同的项目喜好的交叉分析。本次问卷调查是为引进先进技术后,收集游客对博物馆感受的区别和评价,更好地提升用户体验度。

2.1 展览信息的获取渠道

通过询问受众得知数字体验展的渠道来了解受众获取信息的习惯,根据图2获悉,观众获知本次展览信息的渠道主要是微博、微信等社交平台(占比50%),朋友介绍(占比33%),新闻客户端(9%)。几乎全部是线上渠道,而来自线下渠道的占比为0。

就调查结果作者也向展览工作人员进行了求证,就线下户外广告而言,本次展览只在该商场的广告屏幕进行了推广,线下宣传也仅限于商场内部,受众面很小。因此从展览的推广策略来说,主要的渠道为线上渠道。从调查看出,受众主要的信息来源为社交渠道,传播介质为微博、微信等社交平台。这对未来数字博物馆的线上信息传播提供了指导,传播内容应有趣、精炼,这样易于在社交媒体传播、创造热点话题,从而能带来多的传播效应。

2.2 受众对展览项目类型的偏好

本次展览七个项目分别代表了不同类型,本文把七个项目分成了三维数字、沉浸式体验、动态化体验和创意游戏类。其中,鉴藏珍玩属于三维数字类,VR体验、穿搭服饰属于沉浸式体验类,数字剧场、亲制御膳属于动态化体验类,召见大臣、朱批奏折属于创意游戏类。

根据问卷调查图3,数字剧场和亲制御膳这种动态化体验类的内容被喜好的比例接近45%,VR体验、穿搭服饰这种沉浸式体验类的内容被喜好的比例也接近45%,因此动态化体验类和沉浸式体验类是最为热门的展览项目。

2.3 性别与展馆内容的关联交叉分析

图4 交叉分析表

男性对三维数字类的喜好程度明显高于女性。在交叉图表中0代表不喜欢,1代表喜欢。在调查的15名男性中,全部喜欢三维数字类内容,而在调查的45名女性中,只有15人表示喜欢三维数字类内容。卡方检验结果表明这一结论具有显著性意义,显著性为0.000小于0.05,结论成立。

另外不同性别对沉浸式体验类内容的喜好也不同,男性对沉浸式体验类内容的喜好明显高于女性,并通过卡方检验证明结论显著。受访的15名男性全部对沉浸式体验类内容表示喜爱,但女性45人中,只有25人表示喜爱。同时这个结果也表明女性比男性更爱去博物馆与展览。

2.4 年龄与展馆内容的关联交叉分析

从年龄上看,19到30岁之间的受访者对沉浸式体验更加感兴趣,30名受访者中有25人喜欢沉浸式体验内容。相比而言,18岁以下的受访者并没有表现出明显对沉浸式体验内容的喜欢。

相反,18岁以下的受访者更喜欢创意游戏类内容,在年龄与创意游戏类的交叉分析表中发现,受访的30名18岁以下的人群中,全部对创意游戏类内容表示喜好。明显比19到30岁的人群对该内容更感兴趣,通过了卡方检验,具有统计学意义。

在本次问卷调查中我们获悉,在展览的宣传方式上应侧重于社交平台和网络媒体等手段,减少户外广告的成本。在展览的技术方面,受众更容易接受沉浸式的体验来获得文化知识,主办方应多开发互动性的项目,提高观众的阅听体验。针对不同年龄阶段和性别,提供不同的小游戏和展览方式,以更加人性化、服务化的方式宣传文物知识、历史文化,推动博物馆文化的发展。

3.数字虚拟技术背景下的博物馆文化传播路径

数字虚拟技术帮助博物馆展开了全新模式的文化传递, 决定着博物馆以大众需求为导向的轨道发展。笔者认为,为了让受众能够有效地寻求更多自己所需要的信息,更好地实现博物馆的文化传播功能,博物馆应在技术、服务、用户体验和宣传等方面进行提升。

3.1 提高数字技术,完善数字文物库

现如今博物馆受空间的限制,展出物品只是非常小的一部分。通过完善数字文物库,用数据的形式把文物保存下来,可以让观众看到更多的藏品,也可以通过网络的方式传播给世界各地,更好地进行博物馆文化的宣传。如 “全球昆曲数字博物馆”在英国剑桥大学正式开通运行,利用虚拟现实技术,在剧场、戏台、园林等地建立多重实景,让客户感受到360度观赏昆曲的震撼效果。把昆曲文物进行3D建模,实现对文物的放大、旋转功能,方便观察操作、进行多角度观察;利用最新的数字技术对文史资料进行扫描和修复,完整复原出一批20世纪初期老一辈昆曲艺人的演艺资料,这些成果代表着中英文化交流与融合的成功。只有将3D的影像数据库建立起来之后,数字文物的发展过程才会被实质性地推动,打造一个集合管理、保存、展示和保护文化遗产的信息化博物馆。

3.2 扩展互动维度,考虑环境信息的内涵层次

通过本次的调查研究分析,观众们更偏好沉浸式的互动体验。现代传播学理论告诉我们,要想获得极佳的传播效果,必须要积极地调动观众的主动认知能力。我们要打破传统观念的壁垒,把被动教育转变成一个主动学习兴趣的空间,让受众自己产生更强的主动性。人与环境的互动是以受众的体验为主,受众的接受度和满意度一直是文化传播与展示的根本目的。因此,在未来博物馆的进程中,博物馆要根据不同受众的具体情况,从个体的差异和个性化特征出发,采用各项先进技术有目标性地为受众提供个性化服务,更加关注受众的感官体验、娱乐体验、审美体验和文化体验。如多采用沉浸式体验,使观众沉浸到与展览的互动当中,主动地去接受信息的传递,增加人们对历史文化的认同感。

3.3 关注受众需求,进行差异化、多元化定位

在互联网时代博物馆应根据自身特点,关注受众需求,进行多元化定位,差异化吸引受众,更好地促进博物馆文化、精神的形成。例如,针对青少年的美育与认知需求,就要增强文化教育环节。经调查研究未成年去博物馆的比例也是相对比较大的,应提高公众教育,举办面向青少年的活动,如博物馆知识课堂、趣味课堂。在展览方式上多提供互动的小游戏和知识问答环节,帮助青少年们更好地理解历史文化,以一种通俗易懂的方式进行文化传播,让他们有兴趣主动去学习。

3.4 挖掘文化资源,打造与推广品牌形象

博物馆应当充分发挥自己的文化资源优势,发展文化产业、文创产品,打造自己独特的文化品牌。此外,利用好互联网媒体打造宣传渠道,运用不同网络媒体进行差异化的平台传播,取得全面有效传播,实现内容的个性化服务。如公众号机器人的使用,可以产生互动,实现内容的个性化服务和精细化的推送。在微博等社交平台上可以呈现高互动、微科普的传播风格,网络媒体的平台之间互相配合传播,在网站可以开展电子商务,进行文创产品的展示和销售,从而实现更好的传播效果。

4.结语

随着虚拟现实技术的发展,打破了传统理念与传统形式,改变了人们对世界的认知方式。在未来现代公立博物院策展活动中,如何通过数字技术吸引参观者,带来更广泛的社会效益是关键。博物馆的文化传播方式应新颖、现代化,符合国际性的需求,因而我们应深入分析博物馆的特点与主题,结合新的虚拟交互理念和博物馆自身特点,设计出更具创意的展览形式。同时在技术与设备的支持下,打造出真正意义上的数字博物馆,将历史与文化的信息以不同的技术手段和展览方式传达给社会大众。

注释:

[1]陈爽:《被展示的传统:台北故宫博物院的文物传播》,硕士学位论文,苏州大学,2017年。

[2]阳慧:《博物馆的文化传播方式研究》,硕士学位论文,湖南大学,2015年。