公交系统个人极端暴力犯罪问题研究

——基于33起公交车袭击案件的分析

徐 申,王泽旭(中国人民公安大学,北京 100038)

一、引言

暴力犯罪是影响国家安全、社会稳定的因素之一,尤其是对于侵害对象不特定的个人极端暴力犯罪来说,更是具有手段残忍、后果严重、影响恶劣的特点,直接影响了群众安全感和政府公信力。近年来,我国诸多城市相继发生多起针对公交系统的个人极端暴力犯罪案件,仅2018年我国就发生了4起典型的公交系统个人极端暴力袭击事件,致使多人死伤、财物毁损,在全国范围内造成了极大的社会恐慌。鉴于此,本文对2004年-2018年间媒体公开报道的公交系统的33起个人极端暴力袭击案件进行整理、分类,运用个案研究、文献调查、典型调查等方法,分析总结了该类犯罪状况特点、作案规律和发生原因,并针对此类犯罪提出相应的防范措施,为预防此类犯罪的发生提供参考性意见。

二、我国公交系统个人极端暴力犯罪状况

(一)犯罪数量的整体变化趋势

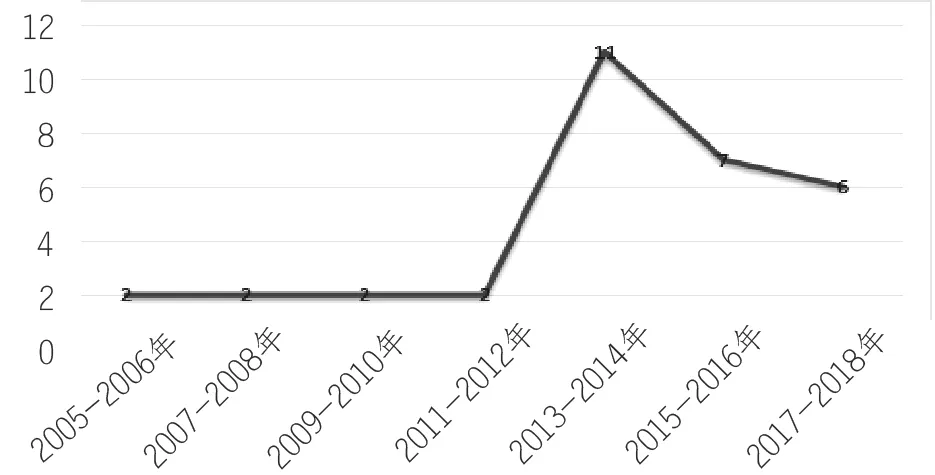

对近15年发生的33起犯罪案件分析可以看出,公交系统个人极端暴力犯罪在2012年以后呈现明显上升趋势,2013年-2014年是该类犯罪案件的高发期,2014年的案发量高达8起,是近15年来案发数量的最高峰(见图1)。近年来,公交系统个人极端暴力犯罪数量逐渐上涨与个人极端暴力行为示范性和模仿性的特点以及近年来传统媒体和自媒体的快速发展有着密切联系。

图1 近15年来公交系统个人极端暴力犯罪案件数量变化趋势

(二)犯罪的地域分布情况

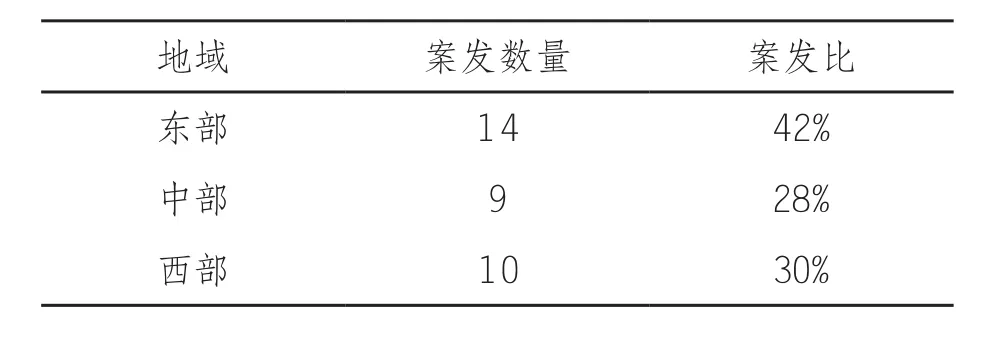

从案件发生的省份来看,近15年来发生的33起案件分布于我国19个省市,其中福建省4起,广东省4起,四川省3起,北京市3起。从案件发生的地域分布情况来看,东部14起,中部9起,西部10起,公交极端暴力事件具有集中于我国东部区域的特点(见表1)。从城市等级上看,发生在一线城市的有5起,中小城市的有28起,遇袭公交车的种类多是二三线城市的市内公交车。一方面,极端暴力犯罪案件和区域经济发展有着密切的联系,东部地区经济发展较快,社会贫富差距较大,社会保障体系不健全,容易引发极端暴力犯罪。另一方面,文化发展的不平衡性也是诱发犯罪的重要原因。东部地区流动人口数量较大,文化教育水平参差不齐,当社会客观事实无法满足个体需求时,更容易产生个人极端暴力犯罪的动机。

表1 2004-2018年公交系统个人极端暴力袭击案件区域分布情况

三、我国公交系统个人极端暴力犯罪特征分析

(一)犯罪主体的特征

1.犯罪人的生理特征

从性别来看,在这33起犯罪行为中,除了四川泸州“1·9公交纵火案”和广东深圳“9·15公交纵火案”中的犯罪人是两名女性以外,其他的均为男性。这与男女心理差异、社会地位差别以及个人极端暴力犯罪所要求的力量、身体素质都有一定的联系。

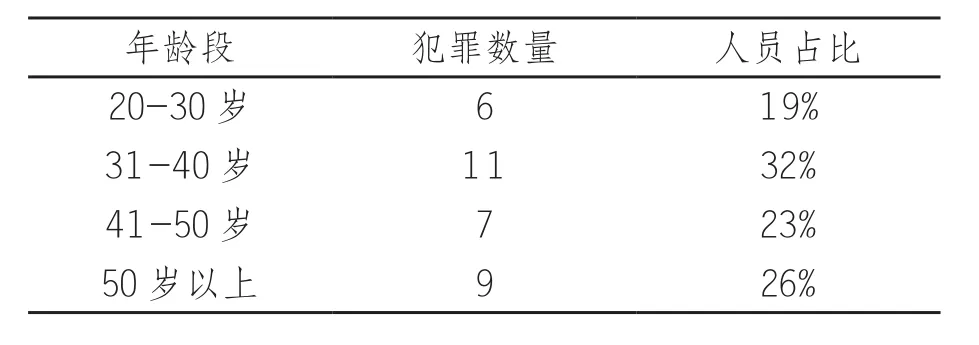

从犯罪年龄来看,犯罪人的年龄多高于30岁,其中犯罪高发的年龄阶段分布在30~40岁以及50岁往上,分别占32%和26%(见表2),这两个年龄段的男性,都具有很多相同的特点。一方面这个阶段的人们生活压力较大,面临着“上有老,下有小”的双重压力,自身改变的能力不足,诉求的机会和渠道相比之下比较少,使得他们在遭遇家庭、感情、事业的突变又无法摆脱困境时更容易产生极端暴力的思想。另一方面,从生理学的角度来看,这两个年龄段更容易罹患生理疾病,身体组织结构更容易发生病变,当经济收入无法解决疾病问题时,他们更容易将这种恐惧和无助的心理迁怒于社会,做出社会失范行为。如“8·8福州公交车爆炸案”的犯罪嫌疑人黄茂金患有肺癌晚期,对生活的绝望诱发了其用土制炸药报复社会的极端心理。“7·15广州公交纵火案”的犯罪嫌疑人欧阳生患腰椎间盘突出和慢性关节炎,久治不愈,通过纵火袭击公交车的形式报复社会。

表2 2004-2018年我国公交系统个人极端犯罪犯罪人年龄分布

2.犯罪人的心理特征

个人极端暴力犯罪是指行为人为了达到发泄私愤、报复社会、制造影响等目的,以极端的心理状态和行为方式,运用极端暴力手段,以社会或他人为侵害对象,危害后果特别严重的犯罪。[1]从犯罪人的心理状态和人格特点分析,犯罪人的极端心理状态和人格缺陷是诱发个人极端暴力行为的主要原因。通过对这33起犯罪行为的分析可以看出,犯罪人多具有精神疾病、性格扭曲或者人格障碍,大多具有极端心理并伴有不同程度的心理障碍问题,主要表现为孤僻、偏激、虚荣心强、报复心重、心胸狭隘、过于自私等,他们往往具有消极的情绪反应,较低的情感水平,相对剥夺感比常人也更为强烈。心理和性格上的弱点导致他们在生活长期不顺或者遭遇重大挫折时,就会将责任归咎于社会的不公平或者其他人身上。当这种压抑、愤怒的情绪长时间无法得到消除排解时,他们就会采取极端、偏激、残忍的手段来宣泄这种愤怒和不满,进而对社会造成威胁和伤害。

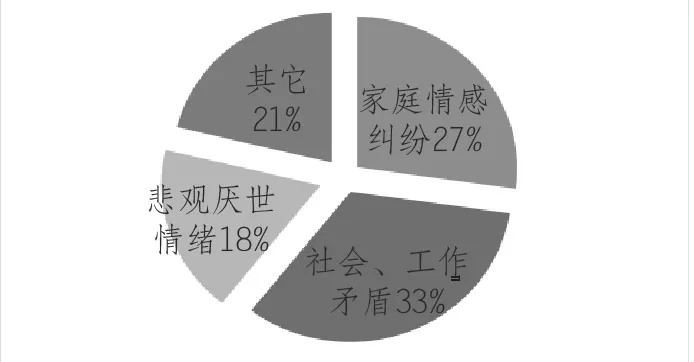

从犯罪人的犯罪动机上分析,由家庭情感纠纷引起个人极端暴力犯罪的有9起,占27%;由社会矛盾纠纷引起的有11起,占33%;悲观厌世、报复社会的有6起,占18%;其它犯罪动机的有7起,占21%(见图2)。作者通过对犯罪人犯罪动机的整理归类发现,由矛盾纠纷引起的公交车极端暴力袭击案件占案件的比例最大,因此,要着力构建有效的基层矛盾化解机制,及时消除极端暴力犯罪苗头。

图2 33起公交系统个人极端暴力犯罪的主要挫折源

3.犯罪人的身份和社会特征

犯罪人多属于低收入的社会底层群体,获得的社会支持①社会支持源于“社会病原学”,最早是和个体的生理、心理和社会适应能力联系在一起的。也正基于此,一些学者的研究将其限制在“社会心理健康”领域。但就已有研究来看,国内外对社会支持的使用都已超越了原有的解释,将其扩张为一种用于指称为弱势群体提供精神和物质资源,以帮助其摆脱生存和发展困境的社会行为的总和。不足。从犯罪人的职业分析可以看出,在33例案件中,农民(含农民工)、自由职业、无业人员占主要部分,他们几乎都是社会的低收入者,在经济、生活、地位等方面都处于弱势地位,有学者将他们总结为“三低三少”类人员,即:经济收入低、权力地位低、社会声望低,人际交往少、流动机会少、疏导渠道少[2]。在社会转型的当下时期,他们缺少社会核心竞争能力和适应能力,改变当下现状的可能性较低。他们往往会将这种不平衡归咎于社会的不公平,进而迁怒和仇视社会。

从犯罪人的文化程度看,这33起案件中的犯罪人几乎都是初中或者初中以下的文化程度,并且多名犯罪人具有中途辍学的经历。犯罪人普遍偏低的教育水平,在一定程度上影响着犯罪人极端心理的形成和个人极端暴力手段的选择和使用。

从对犯罪人婚姻和家庭状况分析,这33起案件的犯罪人,大部分存在着感情矛盾纠纷、婚姻不幸福、家庭不和睦等问题,并且富裕家庭很少,贫困家庭占有很大比例。可见,家庭生活状况和婚姻状况也是影响极端心理产生的重要原因之一,家庭环境和教育方式深刻地影响着行为人的人格心理、认知水平和行为方式。

(二)犯罪的时间特征

从宏观季节层面上划分,在这33起案件中,发生在春、夏、秋、冬季节的案件数分别是4起,15起,7起和7起,所占比例分别是12%,46%,21%和21%。从案发数据和案发频率可以看出,夏季是案件的高发季节,这与夏季人们情绪起伏较大,更容易冲动产生激情犯罪有着一定的联系。

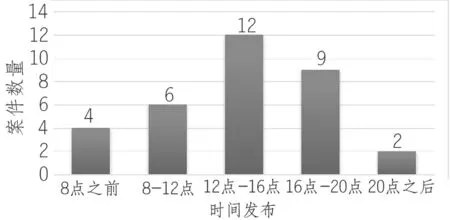

从微观层面的时间段上分析,在中午10点~12点,晚上18点~20点发生的犯罪数量最多(见图3)。这两个时间阶段是公交车的高峰期,人口密集,人流量大,这为犯罪人实施犯罪创造了便利的条件,且所造成的后果通常也比较严重。

图3 2004-2018年公交系统个人极端暴力事件时间分布情况

(三)犯罪行为特征

1.犯罪行为的预谋性

犯罪人的犯意形成一般是犯罪人长期心理障碍的结果,犯罪人经过长时间的情感酝酿,到最后决定着手实施犯罪行为具有一定的预谋性。从准备作案工具,制定犯罪计划,到实施犯罪行为,犯罪人都做了充分的准备。如杭州“7·5公交纵火案”中犯罪人包来旭,在作案前特意到义乌化工用品店内购买10公斤具有易燃性质的烈性燃料天那水(香蕉水),为了便于携带和隐藏,又将其重新罐装到塑料桶,藏在随身的双肩包里,而且专门准备了打火机等作案工具。

2.犯罪行为的突发性

在这33起公交系统的个人极端暴力犯罪中,只有云南昆明“5·14公交劫持案”这起极端犯罪的犯罪人是两个人,其他的公交极端事件都为一个人实施的。从犯罪人实施的犯罪行为可以看出,“独狼式”的袭击特点明显,这也是区别于有组织极端暴力犯罪的地方。个人极端犯罪在发生前征兆并不明显,因此,对极端暴力行为的预警预测比较困难。“个人性”的独狼式袭击行为以及犯罪行为的预谋性决定了个人极端暴力犯罪突发性的特点。

3.犯罪手段的极端性

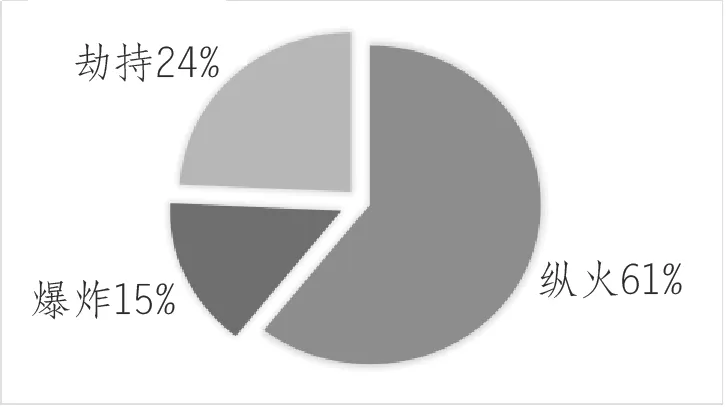

虽然个人极端暴力犯罪与个人极端恐怖主义有着很多不同,但是在犯罪的客观方面,暴力犯罪的手段所表现出来的极端性有着很大的相似之处。33起公交系统的个人极端暴力主要的犯罪手段包括纵火、爆炸、劫持三种形式(见图4)。与有特定侵害对象的普通暴力犯罪相比,个人极端暴力犯罪是一种情绪化的行为,犯罪人往往使用汽油、炸药、刀具等犯罪工具进行作案,犯罪手段更为残忍,犯罪后果影响更为严重,具有一定的恐怖性质。

图4 公交系统的个人极端暴力犯罪行为方式

4.犯罪行为具有示范性

公交系统的个人极端暴力犯罪行为具有一定的示范性和传染性,个人极端暴力犯罪行为的发生会使得有着相同生活背景的人采用相同的手段制造类似的案件。公交系统个人极端暴力犯罪行为社会影响力比较大,社会关注度也比较高。犯罪手段的可操作性、犯罪结果的严重性等方面都会诱导有相同生活挫折经历的人产生类似的极端思想,激发他们形成相同的犯罪动机,实施极端暴力犯罪行为。另一方面,犯罪手段的极端性和严重的社会危害性也会给潜在的犯罪嫌疑人以启发和暗示。例如,犯罪人陈永森因生活不顺,长久积怨,打算报复社会,便模仿杭州“7·5公交纵火案”的犯罪手段,于杭州公交纵火案发生6天后,采用同样手段实施了纵火行为,制造了湖南长沙“7·11公交纵火案”。

(四)犯罪对象的特征

1.犯罪对象的不确定性

与具有特定的犯罪目标特点的传统暴力型犯罪不同,公交系统的个人极端暴力犯罪在犯罪对象的选择上没有明确的特定目标。犯罪人侵害的目标和群体都是不特定的群体和无辜的群众,并不存在利害关系,具有广泛性。犯罪目标的无差别性与犯罪人报复社会、宣泄私愤的犯罪动机有着密切联系。犯罪人通过扩大侵害范围,放任犯罪结果发生,从而制造严重犯罪后果,体现了犯罪人犯罪行为的极端性和暴力性。

2.犯罪对象的脆弱性

普通的公众是犯罪人最容易接触到的群体,犯罪人出于报复社会的目的,往往将防范意识和防范能力较弱的普通公众作为侵害对象。在公交高峰期,公交车乘客多是上班群众和学生,乘客拥挤、人口密集,受害人的反抗能力比较弱。同时,由于公交车空间的密封性,袭击的突发性的特点,公交系统的个人极端袭击行为的犯罪结果和犯罪影响也比普通暴力犯罪更严重。

四、公交系统的个人极端暴力犯罪形成机制

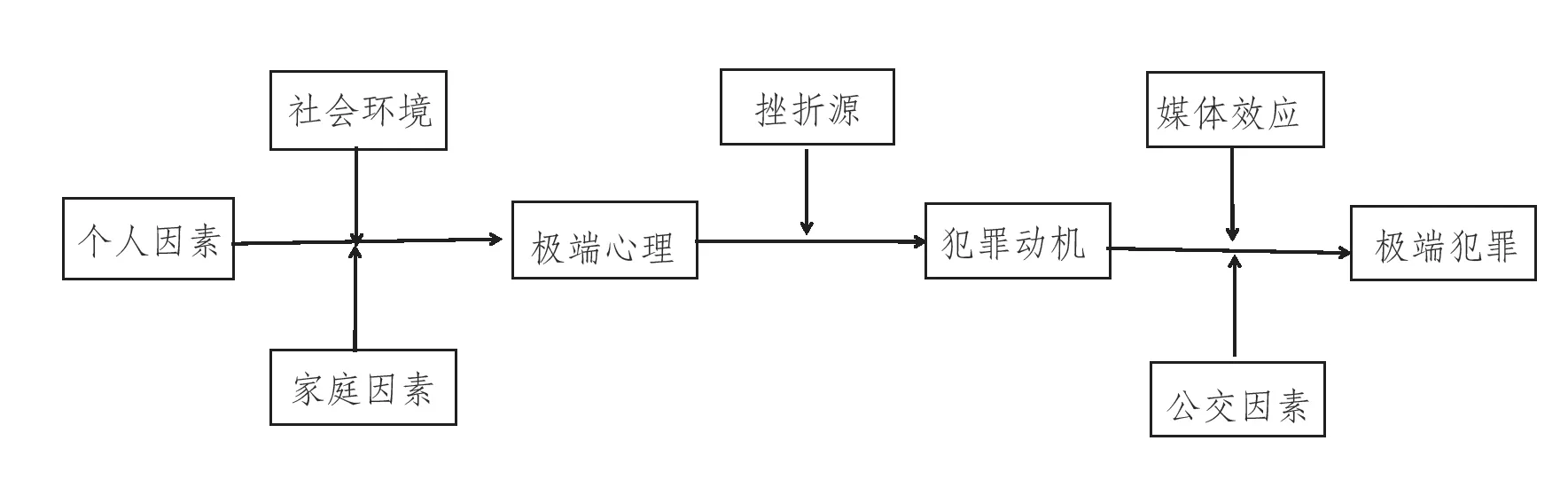

公交系统的个人极端暴力袭击行为是行为人极端、异常的生理和心理所决定的社会反常态的行为。个人极端暴力犯罪的发生是主体内在因素和社会外在因素双重作用的结果。化学反应中物质的燃烧需要具备燃烧物、助燃物、着火源三个条件。借鉴自然科学反应原理,在社会科学中,社会燃烧理论指出反社会性极端暴力行为的发生也需要这三个条件。公交系统的个人极端暴力行为的燃烧物质可以认为是个人长时间挫折、忧虑积聚形成了的扭曲、变态心理;社会矛盾逐渐加深或者媒体报道的误导,进一步激发了潜在嫌疑人的犯罪动机,暗示了犯罪人犯罪手段方式,可以认为是个人极端暴力犯罪的助燃物;犯罪人生活中明显或者不明显的挫折源、刺激源,成为了“压死骆驼的最后一根稻草”诱发极端暴力犯罪,可以认为是个人极端暴力犯罪的着火源(见图5)。

图5 公交系统的个人极端暴力犯罪形成机制

五、公交系统的个人极端暴力犯罪原因

(一)犯罪主体的原因

个人极端暴力犯罪行为是典型的攻击性行为,社会心理学中的挫折-攻击理论指出,“挫折总会导致某种攻击行为”[3]。从对33起公交极端暴力行为的分析上看,犯罪人生活经历中,都存在着明显的挫折源。幼年时期的家庭成长环境和童年的经历对于人格的形成至关重要。童年时期的家庭变故或者特殊遭遇会导致孩子形成缺陷人格和极端心理,甚至于成年后会实施反社会的极端行为。如“8·8福建公交爆炸案”的黄茂金,“10·26湖南长沙公交爆炸案”的阳进泉,童年都有着父亲或母亲去世、家庭破裂的经历。成年时期的亲属关系、婚姻情况也是引起犯罪人形成心理障碍,产生极端心理的重要影响因素。在33起犯罪案件中,多名犯罪人到达法定结婚年龄,但是处于未婚或者离异的状态,缺少正常的家庭生活。浙江杭州“7·5公交纵火案 ”的包来旭外出打工多年,多年孤独一人,无妻儿家人陪伴。社会地位和经济收入较低,也是诱发犯罪主体实施犯罪的原因之一。在34名犯罪人中,有一半以上的犯罪人处于社会底层,这些人经济收入不足,社会地位较低,城市期望与实际情况之间存在较大的落差,行为人更容易因贫穷和生存压力陷入挣扎的边缘。另外,在这33起犯罪案件中,犯罪人都有着遭遇突然挫折或打击的经历,个人心理面临着巨大的压力,犯罪人将责任归咎于社会,通过极端暴力行为来宣泄情绪、释放压力。

(二)犯罪的社会原因

当前,我国正处于社会经济发展转型期,社会经济在快速发展的同时也带来了贫富差距加大、资源分配不均等突出问题。中国的总体社会结构,呈现为一种“倒T字型”,总人口的 64.7%在最下层,地位低下的人口占到绝大多数。[4]这种“倒T字型”整体社会结构会进一步激化社会矛盾,造成社会的结构性紧张。处在社会底层的人员,在医疗、教育、就业等方面都处在弱势地位,并且由于阶层固化和社会体制的原因,他们通过自身的努力改变现状的机会并不多,相比于中上层社会,相对剥夺感通常比较强。另外,随着城市生活成本的逐渐上涨,生活压力也会随之上升,失范的犯罪行为就成为他们发泄内心愤怒和不满的途径。

社会保障制度的不足也是产生极端、变异心理的原因。我国社会保障制度参差不齐,保障覆盖面和保障力度都有待加强。由于医疗保险,养老保险等保障体制欠缺问题,长期生活在社会底层的弱势群体,会逐渐产生“仇富仇官”和“仇恨社会”的心理,这种心理会随着社会歧视和时间不断累积,成为威胁社会公共安全的潜在隐患。

在社会法制建设过程中有时会出现政府执法不公、信访监督不到位等情况,当社会的公平正义出现问题,行为人的某种愿望和合理诉求得不到满意答复时就会由理智变成冲动。由于诉求路径堵塞、社会救济不力等原因,权益受损的弱势群体就会诉诸于个人极端暴力,制造轰动社会的流血事件,以期解决问题和引起关注。

(三)媒体原因

近年来,我国公交系统的个人极端暴力事件频频发生,由于事件具有伤亡人数多、社会危害大、社会关注度高等特点,许多媒体为了猎奇、赚取关注度,对事件进行了非理性的报道,给社会带来了一定的负面影响。一是多家媒体对这类热点事件进行轰炸式的报道,诱发和感染潜在的嫌疑人产生犯罪动机和犯罪意图,具有很强的诱导性和示范性。二是新闻媒体对于犯罪过程和犯罪细节进行了过度解读,对于犯罪方法和犯罪工具的聚焦过多,向社会传授了此类成本低、操作简单的犯罪方法,增加了嫌疑人通过模仿此类手段,报复社会的可能性。三是媒体对于案件进行过多的社会性归因分析和猜测,把社会舆论矛头指向了制度政策方面,从人文关怀的角度对犯罪人表现太多的同情和理解,满足了潜在嫌疑人的心理需求,进一步激发了嫌疑人对社会的愤懑情绪。

(四)公交系统的原因

公交系统是由公交车站、临时停靠点、公交车、公交路线等组成的开放动态城市道路公共交通网络,公交车遍及各大城市,与人们的生活息息相关。其覆盖的广泛性、对象的开放性、人员的流动性以及站点多路线长等特点,决定了公交系统在安全检查和治安防范上存在困难。犯罪人可以轻易地将犯罪工具带入公交车辆,随意选择公交路线和公交站点实施暴恐袭击行为。目前,我国除北京、上海、杭州等部分大城市的重点线路的公交车上配备了公交安全员以外,其他城市大多采用无人售票,驾驶员负责安全检查的形式,这就使得对乘客行李物品检查效果大打折扣。安检人员的不足、监控预警装置的滞后性等原因给犯罪分子实施极端暴力犯罪提供了便利条件,使得公交系统成为了极端暴力犯罪分子宣泄情绪、报复社会的青睐对象。同时,公交车空间的封闭性、公交车紧急逃生通道装置缺失等原因,袭击行为发生以后,应急门和应急窗无法及时有效地开启,乘客因为逃生的慌乱情绪,容易引起拥挤踩踏等事故,造成严重的伤亡后果。另外,公交驾驶员的应急操作水平和疏导能力也是影响公交系统个人极端暴力犯罪结果的重要因素。

六、我国公交系统个人极端暴力犯罪的预防对策

(一)加强重点高危人群的疏导管控

加强对高风险人员的社会支持,缓解社会矛盾,减少个人与社会之间的冲突可以有效降低报复型极端暴力犯罪的风险。患有精神疾病的嫌疑人,属于社会的弱势群体,当前我国有着类似疾病或者承受焦虑、抑郁等心理亚健康的人员数量也在逐步上升,城镇居民的心理健康问题不容乐观,2018年《中国城镇居民心理健康白皮书》显示,我国目前心理亚健康的人数占到73.6%,大约有16.1%的人存在着不同程度的心理问题。要积极从观念、资金、专业医护人员等方面,关注特殊的边缘群体,及时干涉和治疗有暴力倾向的潜在嫌疑人,消除个人极端犯罪心理以减少个人极端暴力犯罪的社会安全隐患。

要引入家庭矛盾疏导手段,消除极端暴力犯罪心理的苗头。家庭环境对于人格和性格的形成起着至关重要的作用,是个人极端暴力犯罪心理产生的重要原因。政府机构应积极从家庭环境的角度,引入社工组织等专业机构,对于生活不和谐的高风险人员,给予适当的心理疏导和帮助,提供有效的心理问题倾诉渠道,将贫困家庭、精神心理疾病患者、刑满释放人员等重点人群纳入长期的关注、帮扶范围,及时跟进和关注其心理状态和行为动向,对有个人极端倾向的人员做到“早发现、早预防、早引导、早控制”。

(二)加强社会制度建设

社会保障是社会稳定的重要保证,要通过健全社会保障制度,保障各方发展主体的平衡性,减少社会上的不稳定因素,以此预防个人极端暴力犯罪心理的形成。在个人极端暴力犯罪形成过程中,社会环境的经济因素也是促使犯罪心理形成的重要原因。在市场经济竞争机制的背景下,收入水平的差距是无法避免的,政府需要通过收取和发放采取社会保障金,提供社会救济、资金和技术支持等途径,提供更多的就业机会,最大程度上地缩小贫富差距,让疾病、失业、生活贫困的人们重新参与到社会生活中来,逐步缓解社会失衡心理,及时转化个人不良情绪,给予他们更多的社会安全感。要进一步完善社会弱势群体的长效援助和救济模式,减少个人极端暴力犯罪心理形成的可能性。

在社会管理过程中,要进一步加强社会法制建设,关注民众合理诉求,保障民众的个人权利。行为人与社会的利益冲突得不到合理化解也是引起极端暴力犯罪的重要原因,例如在龙口“8·20公交车纵火案”中,犯罪人徐孝福的妻子因拆迁分房死亡,犯罪人多次上访无果,将问题迁怒于社会,酿成1死19伤的惨案。所以,要确保民众诉求途径的畅通,在法律框架内创新多元化纠纷化解机制,采取有效措施化解社会矛盾,解决与民众有切身利益的社会保障、征地拆迁等的问题,及时疏导群众对政府和社会的不满情绪,满足民众的合理化诉求。

(三)规范媒体宣传制度

公交系统的个人极端暴力犯罪具有示范性和传染性的特点,很容易受到社会关注。一方面,新闻媒体肩负着极端暴力犯罪行为的社会责任,新闻报道具有正面效应和负面效应两方面的作用,媒体的不当宣传一方面会加剧社会的恐慌情绪,影响社会稳定;另一方面,对于犯罪人犯罪过程的过多报道,会激发潜在犯罪人的犯罪动机,暗示作案的工具和方法,诱发新的犯罪。因此,有必要对媒体宣传进行规范和约束。一是对媒体的用词、用语进行规定,避免出现为了制造新闻效果,使用敏感性词汇、语言和夸张渲染事件的情况。在未经有关部门批准前,不能主观臆测犯罪人犯罪原因和犯罪动机,避免混淆视听、误导群众,恶性引导社会舆论,媒体要积极引导公众对犯罪行为做出正确判断和评价。二是要加强对媒体报道内容的审核,不得有违法律规定报道有关案件的音频、视频、图片资料,披露犯罪细节和过程,同时要尊重犯罪人和被害人的权利,保护案件的相关隐私内容。三是要防止媒体的恶意炒作,对发布虚假新闻、蛊惑人心的个人和单位要依法依规进行处理。要加强媒体职业规范建设,强化媒体职业操守,防止因媒体报道的原因导致社会恐慌和犯罪心理、犯罪方法的传染。

(四)加强公交系统的安全防范和危险品的管控工作

完善公交系统的安全防范措施。一是加强公交系统的制度建设和管理,包括日常管理制度和突发事件应急管理制度。在公交系统的日常管理方面,配备专门的公交安全检查员,对重点路线、重点区域落实检查责任,提高公交车的准入标准,及时发现和控制易燃易爆等危险源,降低公交系统纵火、爆炸、劫持等极端暴力案件的发生几率。在应急管理方面,建立公交系统暴力犯罪的应急指挥和应急管理机制,联合公交、消防、公安、医疗等部门专业人员,确保突发事件处置的一体化协同联动。同时,加强公交系统的应对暴力突发事件的快速处置和模拟演练,不断优化完善应对暴力事件的预案,提高各方人员的现场处置能力和水平。二是提高公交系统的安全技术水平,提高公交车内饰材料、逃生通道、灭火器材的配备和使用的标准,完善公交系统的视频巡查平台建设,将公交系统安全的现场检查和远程监控相结合,实现对公交系统的无缝巡查和及时预警。

加强对危险物品和化学品的管控和管理。从这33起案件作案工具案例来看,我们除了要加强对枪支、弹药等涉枪涉爆物品的管控以外,还应加强对汽油、香蕉水、酒精、自制炸药原材料等易燃易爆危险品的市场监督和管理,公安机关应积极联合安监、市监等部门加强对散装危险品零售业的管理审查,降低此类事件发生的可能性,提高群众安全感。