从街道到游乐场

——荷兰儿童友好型街道实践经验借鉴

■ HE Feng ZHU Longbin

0 引言

1996 年,联合国儿童基金会和联合国人居署共同发起了一项儿童友好倡议,旨在创建一个适合儿童的世界,建设要点中有一项专门为各个年龄段的儿童创造安全的坏境和空间,使他们拥有能够独立在街道中行走和玩耍的权利,要求在城市建设中,控制和降低交通对儿童产生的威胁。一个真正的儿童友好城市应该是一个巨大的游乐场,孩子们可以在这里自由、独立地玩耍和活动。正如沃德(Ward)在他的《城市中的孩子》一书中所说:“(儿童)应该能够在任何地方自由地玩耍,而不应被限制在‘游乐场'或‘公园'中,‘游乐场’的数量通常与城市环境质量成反比。”而当今的城市很难用“游乐场”一词来形容,主要是因为被拥挤的车流占据的街道成为儿童独立活动的障碍,而不再是有趣的游戏资源。西方国家对于儿童生活环境关注较早,在儿童友好型街道规划设计方面进行了一系列积极的探索,并取得了很大的进展,特别是荷兰在这一领域的理论与实践都已发展得较为成熟。近些年,我国很多城市也提出创建“儿童友好型城市”,人们已经注意到儿童权益的重要性,但现阶段从儿童视角出发的公共空间,尤其是街道空间设计策略依然较少。

1 街道对儿童成长的意义

1.1 游戏与非正式游戏

《联合国儿童权利公约》第31条要求各国政府承认儿童“从事游戏和娱乐活动”的权利。游戏是儿童学习知识和获得技能的主要途径,但游乐场和运动场这类正式活动场地并不能为儿童提供“主动探索”的机会,孩子可能只是“看到的很多”,但“学到的很少”。美国儿科学会(AAP)报告说,自由和无组织的游戏对于儿童的健康成长更为重要。非正式游戏可以给孩子带来很多好处,例如,无组织的游戏有助于发展儿童的团队合作能力,并为儿童提供更多机会学习如何分享、协商和解决冲突。非正式游戏通常由儿童推动,因此,儿童可以完全根据自己的兴趣并按照自己的节奏进行游戏,从而提高他们的决策能力。在由成年人控制的游戏中,如有组织的体育运动,儿童必须遵守成年人制定的规则,儿童的行为和思维强烈依赖于成年人,并且在很大程度上受到成年人的影响,因此,儿童会失去通过玩耍而获得的一些有益之处,尤其是在发展创造力、领导能力和协作能力方面。

1.2 街道是儿童开展非正式游戏的重要场所

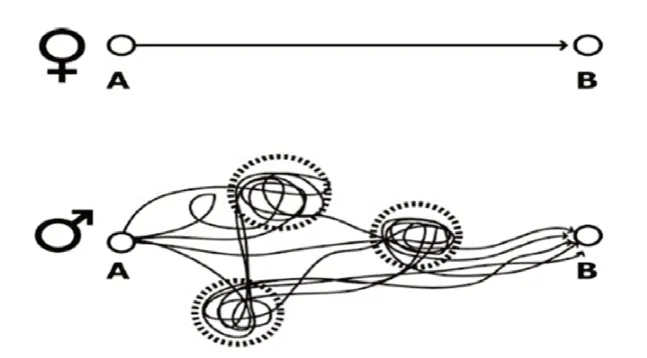

图1 儿童活动范围模型图

尽管城市中有越来越多其他吸引人的选择,例如游乐场或公园,但家门口的街道依然是儿童户外游戏的重要场所,正如日本景观设计师在会议上提到的“他们(儿童)通常在街道上玩,而不在公园里玩”。主要原因有:①街道具有较高的可达性,不同年龄或阶层的儿童都可以快速便捷地到达并进入。Moore 指出,由于街道离家很近,处于儿童时期的惯常范围(habitual domain)之内(图1),这对于出行距离受到体力和家庭方面极大限制的低龄儿童来说尤为重要[1]。而且对于那些来自底层社区的孩子,他们很少有机会去游乐场玩耍,街道可以提供给他们负担得起的活动,例如步行和骑自行车[2]。②由于街道是私人场所和公共场所之间的过渡,对于很多孩子来说,家是安全性高和约束力强的“私人领域(private sphere)”,而远离住所的其他城市空间则是陌生的“公共领域(public sphere)”,但是,他们家附近的街道则是位于“私人领域”和“公共领域”之间的“当地领域(local sphere)”,不仅可以给孩子一定的安全感,还是他们可以“冒险”的地方。此外,街道的沥青或混凝土路面为许多儿童日常游戏和娱乐活动(如:骑自行车,滑板和打球)提供了平坦且坚硬的表面。街道还被视为儿童结识新朋友的平台,特别是对于跟随父母到陌生地方定居的流动儿童来说,街道活动是迈向新的社交关系的第一步[3]。

2 街道空间中儿童行为活动特点

2.1 连续性

街道通常以线性空间的形式存在,因此,在活动空间本身的约束和影响下,儿童的活动也具有相应的特征,即连续性和方向性。街道空间的连续性是街道整体形态的外化体现,街道将不同的空间联系起来,形成了连续的空间组织形式。在这个连续空间中的儿童通常会沿途玩耍,并且没有明确的目的地。当他们在途中找到他们感兴趣的对象时,他们就停下来观察并与之发生互动,这是一个连续而动态的过程。此外,街道的线性空间特征会使孩子产生强烈的方向感,会对儿童活动产生引导性,指引着孩子继续沿着街道前进。

2.2 随机性

如上所述,街道是线性空间,水平活动空间是有限的,通常街道的宽度不足以支持儿童进行球类运动等主动游戏(active play)。而且儿童有强烈的好奇心且注意力难以集中,一路上容易被各种新鲜的事物所吸引,因此,儿童的单个活动通常不会持续很长时间,他们的游戏地点、玩伴和活动类型也在不断变化,活动轨迹也难以预测,这一点与成年人和老年人相比非常不同。成人在街道上的活动目的十分明确,他们只将街道视为到达目的地的通道,而老年人由于体力受限且行动缓慢,他们经常需要沿途停下来休息(表1)。

2.3 分散性

由于街道中没有集中的且面积较大的开敞空间,供儿童玩耍的街道设施也通常沿街道分散布置,并且受到交通因素的影响,街道中的儿童活动必须在较小的空间内进行。因此,儿童的活动通常沿着他们的出行路线呈点状分布。

2.4 自发性

街道中专门为儿童提供的游乐设施并不多,所以儿童的活动主要是自发性的游戏。通常,他们从家里带来玩具或可携带的器材,例如:滑板、溜冰鞋和篮球,独自玩耍或与其他朋友一起玩。

2.5 规律性

学龄儿童最喜欢在街头玩耍,由于小学的放学时间较为集中且固定,所以在街道空间中,特别是作为主要通学路径的街道中的儿童活动时间具有明显的规律性。相关研究表明,晚上放学的时间是儿童在街上玩耍的主要时间。当学生放学回家时,他们以三人或五人一组的形式行走、追逐和奔跑,在此过程中自然会发生很多活动。此外,晚餐后的1 h 也是孩子们在自己家附近的街道上活动的高峰时段。

表1 不同年龄组的街道活动特征

3 荷兰儿童友好型街道实践分析

3.1 生活庭院“woonerf”

“woonerf”理念的起源可以追溯到20 世纪60 年代。布坎南报告“城镇交通(Traffic in Towns)”,针对1963 年汽车使用量持续增长,挤占道路空间的问题,提出了一种人车共存的空间塑造策略,称为“城市房间(urban room)”。该报告对欧洲大陆尤其是荷兰的影响很大,“woonerf”或“Living Yard”的概念也由此诞生。“woonerf”强调作为城市中最普遍的公共空间,街道空间的主要服务对象是城市居民而非城市交通。“woonerf”的主要目标是改变街道的使用方式,塑造街道空间的场所感,优化街道空间的生活服务功能。“woonerf”主张街道空间应由行人、非机动车和机动车共享,但行人始终优先于汽车。“woonerf”的设计创新点在于取消连续的路缘,使行人空间和行车空间之间没有明确的划分,从而使驾驶员对于街道空间的态度发生变化,让他们意识到车辆并不是道路空间的主导者,他们需要对其他使用者给予更多的关注,从而自觉降低行驶速度并谨慎驾驶。除此之外,“woonerf”还通过采取路口窄化、曲折车行道、缩小转弯半径以及设置路障等措施,来降低车速与减少交通量,从而提高步行者的安全感,以及弱化由车辆行驶产生的噪音、尾气等给居民和行人带来的不适感。这种通过改变道路空间形态或增加物理设施来控制车速的方式,比单纯的道路限速规定更为有效,并且还可以提高街道作为公共空间的使用频率,因为此操作为街道家具(花池、行道树、休憩设施等)和交往活动提供了更多的空间,从而使更多的人愿意走出家门来到街道进行交谈、娱乐以及运动等各类活动。换句话说,“woonerf”将街道变成了适合各种活动的、宜居的和有吸引力的环境。

在荷兰,“woonerf”概念已被众多实践案例证明是行之有效的,而且它也被越来越多的欧洲以及世界其他国家认可并接受,各个国家也都对此概念进行了本土化改造。例如,“woonerf”在传入英国后,Preston受到启发于1995 年提出“Home zone”的概念。Appleyard 和Cox 指出两者之间存在细微的区别:荷兰的“woonerf”注重街道空间中场所感的营造,而英国的“Home zone”则将关注的重点放在缓解交通环境和减少交通事故上。但是,这两个概念都强调了街道空间作为儿童游戏与社交活动的非正式空间的重要性[4]。另一个由“woonerf”衍生出的概念是在美国普遍使用的“共享街道(shared street)”。但是该概念的适用范围更为广泛,不仅可以运用于住宅区街道改造,城市中心区热闹的商业街道也同样适用[5]。虽然各个国家在“woonerf”的基础上都结合自身特点对其进行了调整与修改,但都具有相似的核心设计理念与手法,具体有下面五个措施。

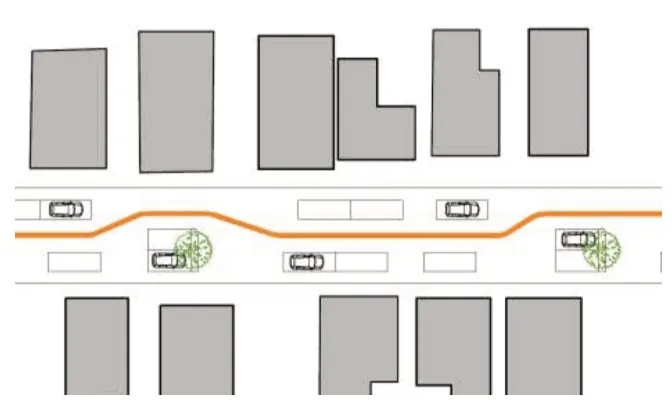

(1)醒目的入口。通过醒目的入口设计来告知要进入这段街道的行人或驾驶员该街道的特殊性,从而提醒驾驶员适当降低车速小心驾驶。在实际项目中,可以通过适当添加街道家具和植物,如树木、座椅和花池,或扩展路缘窄化行车道,以及增加缘石坡道等手段来实现(图2)。

(2)取消路缘石。步行空间和行车空间处于同一水平面。由于步行道与车行道之间没有明确的分隔,只是通过使用不同材质、颜色或纹理的路面铺装,来引导采用不同交通方式的街道使用者,共用路面可以迫使驾驶员降低行车速度(图3)。而且,消除连续的路缘可以允许居民尤其是儿童使用完整的街道宽度,在整个空间中自由移动。

(3)采用交通安宁措施。该措施包括:曲折车行道、减速设施、窄化车行道、缩小转弯半径以及不同的人行道处理方式等(表2)。而且Biddulph 指出,这些交通安宁措施之间的间隔应控制在160英尺(约50 m)以下,因为这样的长度可以让驾驶员始终处于“不舒适”的状态中,从而认为行人和骑行者比自己更具有优先权[6]。此外,在设计时要特别注意的是,这些交通安宁措施不能成为救护车、消防车等大型救援车辆通行的障碍。

图2 醒目的街道入口

图3 取消高差的共享路面

表2 交通稳静化措施一览表

(4)提供路边停车。路边应划分出固定的停车区域并间隔布置,连续的停车空间很容易造成街道变成集中大型停车场的现象。停车位可以利用隔离桩、防撞柱等物理设施或不同的路面材质加以划分。与上述的交通安宁措施相同,合理的停车位布置其实也是控制交通量与车速的措施之一,但该措施在实施过程中需考虑道路的尺度和形态(图4)。此外,由于“woonerf”街区的整体交通环境较为安全,因此停车位通常可与其他活动兼容。如上文所说,儿童在街道中的活动时间具有规律性,只集中发生在特定时段,而且正好与停车高峰期(一般为晚间)错开,所以,白天空置的停车位也可作为儿童的活动场地。

(5)结合街道设施。街道绿化设施(树木和花池)除了可以美化街道空间环境,也可以起到交通安宁的作用,在设计中,行道树应与现有或规划的地下公用设施进行协调,以避免冲突。合理布置街道家具是营造空间场所感的重要手段,合适的、有设计感的街道家具可以延长人们尤其是儿童在街道中停留的时间,从而自然地开展其他的活动。街道家具的周围应该设置物理屏障保护就座区域免受车流的影响。对于建设儿童友好型街道来说,座椅等街道家具不仅是儿童游戏的玩具,也为看护儿童的家长提供了休憩之所,从而提高儿童在街道中活动的安全性(图5)。

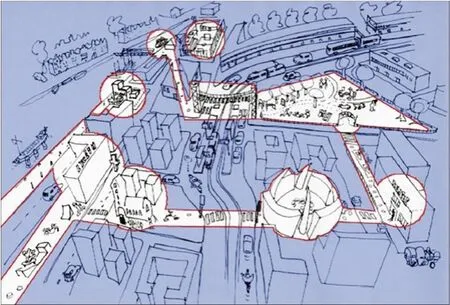

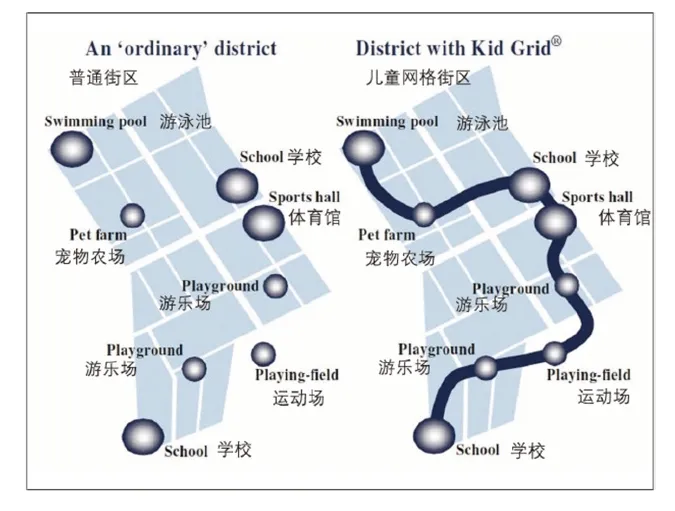

3.2 儿童出行路径“kindlint”

“kindlint”——“儿童出行路径(child route)”是荷兰代尔夫特实施的“Children Safer in Delft”项目中最重要的举施之一,该措施旨在为儿童建立串联学校、家庭和游乐场等儿童活动场所的安全有趣的路径[7](图6)。例如,代尔夫特Voordijkshoorn街区中的“儿童出行路径”,将两所小学、一所幼儿园和街区中五个主要活动场地连接起来。该路径的创建不仅为儿童提供充足的游戏空间和安全的出行环境,还能够增加儿童独立活动机会。沿着该路径,儿童可以步行或骑自行车到达街区中的所有目的地(图7)。但儿童并不是这条出行路径的唯一受益者,老年人、残疾人和其他弱势群体也都可以从便捷舒适的步行和骑车系统中受益。

“儿童出行路径”的建立通常包括四个步骤:①第一步也是最重要的一步是确定儿童日常出行路线,上文说到儿童和成年人的出行习惯截然不同,与便捷通达的笔直道路相比,他们倾向于选择更具吸引力的曲径或小巷。而且有研究表明,男孩和女孩的出行习惯也不尽相同。在从A 到B 的路线中,男孩更喜欢沿着弯曲的小径行走,且途中会经常驻足停留;而女孩通常会直接选择从A到B的捷径(图8)。因此,了解并尊重孩子的出行习惯,且有针对性地进行路径规划,而不只是简单地改造城市道路,对于儿童出行路径的建设至关重要。②第二阶段是通过道路交叉口设计和交通安宁措施来创建安全的交通环境,保障儿童出行与过街安全。③第三阶段是在道路上创建游戏点,使之成为让儿童感兴趣的户外活动场地。④最后一个阶段是优化道路空间环境以贴近儿童审美习惯,通过将路面和沿街建筑立面粉刷成明亮鲜艳的颜色,来营造温暖生动的环境氛围,或者沿路线布置可供儿童攀爬、欣赏的景观小品,让儿童与街道空间产生互动。此外,为了确保儿童活动安全,在该路径周围设置了一系列“街道眼”,即增加面向街道和活动场地的建筑开窗数量,以确保所有的儿童活动能够处于监护人或其他居民的视线范围内,增强街道空间的社会监督效力(图9)。

值得一提的是,儿童参与贯穿于“儿童出行路径”的整个规划设计阶段,从而能够了解儿童的真实需求及意愿,与儿童共同创建线路(图10)。以代尔夫特市为例,项目伊始就会询问儿童的意见,让儿童在方框图上用八种不同的彩色线条标记他们认为经常去的目的地,偏好的步行路径和他们眼中危险的地点。然后,设计师将收集的结果绘制到儿童惯常的步行路线中,在此基础上着手建立可识别的儿童出行路线。

图4 间隔停车位示意图

图5 合理布置街道家具创造交往空间

图6 儿童出行路径示意图

图7 儿童日常活动场地的串联整合示意图

图8 男女生出行习惯不同

图9 街道空间处于周围住户的视线范围内

图10 儿童参与路径规划

4 总结与启示

4.1 优化交通环境,保障儿童交通安全

有调查显示,交通安全是家长和儿童最为担心的问题,频频发生的交通事故使儿童对街道活动望而却步,所以,安全的交通环境是建设儿童友好型街道的基础。除了实行交通管制,控制高峰期的机动车交通量,还应在不妨碍消防车、救护车等通行的前提下,采取一系列交通安宁化措施来降低车速,减小机动车对儿童活动的威胁。道路交叉口处除了必要的交通信号灯和警示标识外,还应通过窄化路口、增设安全岛等措施来缩短儿童过街距离,或采用路口凸起等处理手法,提高过街空间的可识别性,从而保证儿童过街安全。

4.2 加强社会监督,保障儿童社会安全

一个可监视的环境是家长与儿童对于安全的共同要求。除了在街道中安装足够数量的主动监控设施并及时检修维护,还可以通过夜间光环境的营造,合理的建筑开窗,以及为看护者提供充足的休憩设施等方式,来提高环境的可监督性,使街道空间中的陌生人处于附近住户或是行人的监视之下,从而有效减少儿童社会安全事件的发生。事实上,良好的交通环境是加强街道空间社会监督的前提,只有使行人回归街道成为街道的主人,形成健康的生活氛围,让更多的人愿意来到街道中参与活动,儿童的一举一动才能时刻处于“街道眼”的监控之下。

4.3 构建儿童出行路径,促进儿童独立活动

在了解并尊重儿童出行习惯的基础上,建立完整连续的步行网络,将儿童日常生活的场所串联成一体,并沿路径布置能够激发儿童活动兴趣的游戏设施,提高儿童出行的独立性和自由度。尤其在学校附近路段,应独立划分出儿童上下学步行交通路径,在色彩和铺装材质上区别于一般道路,隔离出安全的街道步行空间以满足儿童安全需求。除此之外,还应开辟出骑行专用通道,增设非机动车停放设施,在空间紧张的街道中,可以与街道家具或景观小品结合集约化布置。

4.4 增强街道空间属性,提高街道吸引力

通过取消步行和车行空间之间的高差,形成共享路面,不仅能够迫使驾驶员改变鲁莽的驾驶态度和行为,也为居民和儿童提供了更充足的活动空间。通过街道出入口设计,合理布置和组合街道家具,临时或永久性地利用停车位形成“微公园”以及街头绿地的儿童化设计,来进一步强化街道的空间属性,提高街道空间对儿童的吸引力。此外,在儿童生理视野范围内,应尽可能地丰富街道空间中的植物数量及种类,提升街道视觉感受和环境质量。

5 结语

我国的儿童友好型街道相关领域的研究和实践尚处于摸索阶段,研究数据及实施项目较之国外也有很多不足。荷兰在创建儿童友好型街道方面的经验可作为他山之石,在借鉴过程中,应结合我国国情及城市儿童友好度现状,以儿童需求为标准,建立儿童友好的城市空间网络,最终也能满足老年人、残疾人等群体的出行安全与社交需求。