外部知识搜索对制造企业技术创新的影响

——知识协奏能力的中介作用与创新意愿的调节作用

王娟茹,李 苹

(西北工业大学 管理学院,陕西 西安 710072)

0 引言

创新是企业可持续发展的动力和源泉。近年来,我国制造企业发展迅速,拥有强大的市场潜力,但大多数企业技术基础薄弱,缺乏创新所需知识。知识基础理论(Knowledge-Based Theory)强调,知识是企业发展最重要的战略资源[1]。企业不仅是异构知识的集合体,也是一个知识管理系统,企业知识以员工为载体,通过文本、语言等方式实现共享、整合和创新,进而为企业创造具有经济效益的新知识[2]。企业作为知识处理系统,不仅需要积累内部知识,还需要通过外部搜索获取新知识,推动知识迭代更新,即企业创新不仅源于内部知识积累,也源于外部知识搜索。West & Bogers[3]指出,企业利用外部资源创新的首要条件就是从外部辨别和搜索创新必需的知识。外部知识搜索是企业掌握内外部环境变化及获取创新信息的重要手段,也是弥补企业创新不足、实现能力赶超的重要途径。虽然国内外学者已对企业技术创新的前因作了大量研究,但较少涉及外部知识搜索这一要素,且尚未就其如何影响企业技术创新形成统一认识。一些学者认为,通过外部知识搜索,企业可以及时更新和完善自身知识体系,有效处理技术发展中的高成本和高复杂性等问题,进而促进企业技术创新[4];还有一些学者认为,外部知识搜索会使企业产生路径依赖,阻碍企业内部研发活动,降低企业知识整合能力,不利于企业技术创新[5]。基于上述矛盾结论,有必要进一步探究外部知识搜索与技术创新的关系,厘清二者之间的作用机理。

知识是企业技术创新的基础,企业通过外部搜索获取知识并将其应用于技术创新,需要具备吸收知识的能力。然而,以往有关外部知识搜索的研究大多关注企业对新知识的搜索,忽略了对知识的整合和吸收。资源协奏理论(Resource Orchestration Theory)认为企业只有对资源进行协奏后才能建立竞争优势[6]。资源协奏不仅关注资源本身,更关注对资源的处理方式。企业对资源进行有效整合和协奏后,才能充分利用知识建立竞争优势[7]。根据资源协奏理论,本研究提出知识协奏能力,即企业通过对知识进行组合、整合和利用,将外部搜索到的新知识应用于创新的能力。知识协奏能力作为企业内部非常重要的资源协奏机制,能将外部搜索到的知识与内部知识融合,产生新想法,促进技术创新。然而,知识协奏能力如何影响企业技术创新?知识协奏能力在外部知识搜索与企业技术创新之间是否存在中介作用?这些问题仍需要进一步研究。

计划行为理论(Theory of Planned Behavior)认为意愿决定行为,也就是说企业技术创新行为受其创新意愿影响。Ajzen[8]也指出,意愿比感觉、态度、信念等要素更接近实际行为,判断企业是否会实施某项行动就必须了解其意愿。创新意愿是企业进行创新活动的倾向和动力,会影响技术创新行为的产生。企业创新意愿越强,创新动力就越大,越能自发地开展创新活动。因此,企业创新活动的顺利实施不仅需要依靠知识协奏能力,还需要具备相应的创新意愿。然而,已有研究主要分析了创新意愿对企业技术创新的直接作用,但未考察其间接影响。创新意愿是指企业创新愿望的强烈程度,作为创新过程中的情境因素,可能调节知识协奏能力与技术创新之间的关系。因此,有必要探究创新意愿的调节作用,明确知识协奏能力与创新意愿的交互作用对企业技术创新的影响。

1 理论基础与研究假设

1.1 外部知识搜索与知识协奏能力

外部知识搜索是企业为了实现高效技术创新,跨越组织边界搜索外部知识的过程。从“在哪搜索”和“如何搜索”的角度,Katila & Ahuja[9]提出外部知识搜索的两个维度:搜索宽度和搜索深度。搜索宽度是指企业搜索外部知识的广泛程度,注重对潜在知识的广泛性搜索;搜索深度是企业对知识的深度挖掘,注重对已有知识的充分利用。面对复杂多变的市场环境和快速更新的产品类型,企业只有不断搜索新知识,才能抓住更多创新机会[10]。其中,宽度搜索可以帮助企业获取更多新颖的知识,丰富知识储备,提高知识体系的完整性和知识单元重组的可能性,进而促进知识协奏能力提升;深度搜索可以帮助企业更深刻地理解现有知识,加快识别知识,提高知识重组的可能性,提高知识可靠程度,促进知识协奏能力提升。Laursen & Salter[11]研究发现,外部知识搜索策略可以丰富企业知识,增加企业知识多样性,提高知识有效利用率,促进知识协奏能力提高。Yli-Renko等[12]认为,企业可以充分利用外部关系进行知识搜索,通过获取用户、竞争对手及供应商等的知识,拓宽自身的知识渠道,进而提升知识建构能力。朱秀梅等认为外部搜索有利于资源整合和利用,企业从外部获取的知识越多,越容易进行资源整合。此外,胡保亮和方刚[14]指出,搜索宽度可以增加企业知识种类,促进新知识融合并生成新的知识组合;搜索深度可以提高企业知识精确度,提升知识协奏能力。企业通过宽度搜索和深度搜索,积累知识搜索经验、提高熟练程度,扩充自身知识流量和知识存量,促进新知识内化及新旧知识重新组合。因此,外部知识搜索可以增加知识存量、提升知识结构,提高企业知识协奏能力。 基于此,本文提出以下假设:

H1a:搜索宽度对知识协奏能力有正向影响;

H1b:搜索深度对知识协奏能力有正向影响。

1.2 知识协奏能力与企业技术创新

知识资源的有效积累为企业技术创新活动提供了丰富的知识基础,但企业不能仅依赖于知识,还需拥有知识协奏能力,才能提高技术创新成功率,建立可持续竞争优势。知识协奏能力是企业建构、整合和利用内外部知识的关键能力。Zahra & George[15]认为知识建构能力是技术创新的源泉,企业只有高效吸收和利用外部知识,才能在竞争激烈的市场中保持长久竞争优势;Queiroz等[16]指出,IT应用程序协奏能力通过流程敏捷性的中介作用对企业创新绩效产生正向影响;Sabatier等[17]认为知识协奏是企业改变知识结构和重组知识的过程,并对欧洲四家生物技术企业商业模式进行分析得出知识协奏是企业创新的关键。因此,知识协奏是知识间复杂互动形成的能力,能强化企业知识的独特性,促进企业创新要素产生和创新资源利用率提升,提高企业技术创新水平。基于此,本文提出以下假设:

H2:知识协奏能力对企业技术创新有正向影响。

1.3 知识协奏能力的中介作用

技术创新是新产品或新工艺首次被社会使用的过程,其本质是企业对内外部知识的整合和利用。因此,企业对知识的获取和利用会推动技术创新。Zahra等[18]认为外部知识搜索增加了企业知识宽度和深度,促进了创新组合产生,减少了新产品研发时间和成本,加快了产品创新速度;Zimmermann等[19]认为外部知识搜索宽度和搜索深度均能促进企业技术创新水平提高。然而,企业依靠自身资源进行外部知识搜索仅能保证创新的基础来源,新知识的内部转化和整合还需企业具备一定的知识协奏能力;Jacobson[20]认为,企业家不可能有相同的机会去感受和接近所有经济机遇,他们对机遇的利用程度与其建立在先验知识基础上的知识搜索能力和知识整合能力密切相关;Fleming等[20]认为,搜索宽度提供了知识组合的多样性,搜索深度强化了企业自身的知识壁垒,二者共同提升了企业知识融合、转化和扩散能力,进而促进技术创新。与此类似,张峰和刘侠[22]指出,在激烈竞争的市场环境中,知识搜索宽度对企业创新的作用更为显著;在顾客需求变动较大的市场环境中,知识搜索深度对企业创新的作用更显著。因此,宽度搜索和深度搜索是企业重要的知识来源渠道,是企业学习、消化和吸收先进技术知识、接近国际前沿的有效途径。然而,由于知识具有社会复杂性和不易模仿性,通常搜索获取的知识是零散的,无法满足企业发展所需知识的系统化需求,这就要求企业具备知识协奏能力。知识协奏能力可以促进企业内各部门、各关键环节之间协调合作,加速新产品和新服务产生,提高企业技术创新水平。基于此,本文提出以下假设:

H3a:知识协奏能力在搜索宽度和企业技术创新之间起中介作用;

H3b:知识协奏能力在搜索深度和企业技术创新之间起中介作用。

1.4 创新意愿的调节作用

创新意愿是企业进行创新的主观倾向,是企业对新事物、新思想和创新的接受程度[23]。创新意愿可以营造出一种情境,对组织成员心理活动向技术创新转换过程产生促进或阻碍作用。处于同一层级的企业之间拥有的知识资源大体相同,但技术创新水平可能存在较大区别,主要原因就在于创新意愿差异。通常来讲,具有较高创新意愿的企业更愿意挖掘和开发市场机会,通过引进、吸收和整合企业内外部知识优化自身知识体系,从而促进企业技术创新。反之,具有较低创新意愿的企业更容易满足现状,倾向于在当前知识体系下展开创新活动,不愿意增加研发等创新投入。Hurley & Hult[23]认为,企业创新意愿越强,其适应能力和创新能力越强,创新产品数量越多;韩飞和许政[25]指出,互动导向可以激发企业创新意愿,进而对企业创新能力和创新行为产生正向影响;徐建中和曲小瑜[26]研究发现,装备制造企业技术创新意愿对其技术创新行为有显著正向影响。因此,企业创新意愿越强,越容易接受新思想和新事物,越能自发运用搜集到的知识和资源进行创新活动,从而具有更高的技术创新水平。基于此,本文提出以下假设:

H4:创新意愿在知识协奏能力和企业技术创新之间起正向调节作用。

综上所述,构建理论模型如图1所示。

图1 理论模型

2 研究设计

2.1 样本与数据

本文以制造企业为研究对象,采用问卷调查法收集数据。首先,在借鉴现有文献的基础上设计初始问卷;然后,利用实地调研和专家访谈等方式对问卷内容和准确性进行多次修改,形成最终问卷。最终问卷分为基本信息和测量量表两个部分:基本信息考察制造企业成立年限、规模、性质和行业类别,包含4个题项;测量量表共包含22个题项,均采用 Likert 5级量表法进行设计,1~5表示从“完全不符合”到“完全符合”递增。本研究的目的是探讨外部知识搜索、知识协奏能力对企业技术创新的影响,要求被调查者对企业技术创新水平有较客观的了解,因此调研对象选择制造企业中高层管理人员。本研究问卷主要通过两种渠道发放:直接发放,选取本校MBA班中满足要求的学员,与学员进行面对面交流,发放问卷并现场填答;电子问卷发放,利用研究团队的社会网络关系,通过QQ、WeChat、Email等方式向满足要求的企业成员发放问卷,线上填答。调研共发放问卷400份,回收297份,剔除填答逻辑有误、数据遗漏较多的问卷,共获得233份有效问卷,有效回收率为58.25%,满足数据处理要求。在有效问卷中,样本企业成立年限、企业规模、企业性质和行业类型分布广泛,基本涵盖了不同类型的制造企业,具有足够的代表性,样本特征分布如表1所示。

表1 调查企业基本信息

本研究所有问卷题项均由同一人填写,可能存在同源偏差问题。根据Podsakoff等[27]的建议,采用Harman单因子检验法分析同源偏差。本研究对所有关键变量进行因子分析,根据特征根大于1的标准,共产生5个关键因子,解释了总方差的69.450%,且第一个因子解释了16.187%,不占大多数,表明同源偏差对本研究的影响较小。

2.2 变量测量

为保证测量量表信度和效度,各变量测量均采用国内外已广泛使用的成熟量表,且对英文量表采用双向翻译的方法获得中文量表。同时,为了提高调查问卷的可理解性,根据研究目的对测量项目进行适当修正。

对于外部知识搜索,借鉴Katila & Ahuja[9]、Laursen & Salter[11]的量表,设计“企业通过多种方式搜索外部的新知识”等4个题项测度搜索宽度,设计“企业能够提取和利用通过多种方式搜索到的知识”等4个题项测度搜索深度;企业技术创新主要衡量新产品或新工艺首次被社会使用的过程,借鉴Yuan等[28]和Jansen等[29]的量表,设计“企业近两年开发出了给企业带来新理念的新技术”等5个测度题项;知识协奏能力主要衡量企业通过对知识组合的建构、整合和利用,将外部搜索到的新知识转换为创新能力的过程,借鉴Sirmon等[6]、Zahra等[30]的量表,采用“企业通过常规化的正式报告和记录开展学习活动”等5个题项测度;创新意愿主要衡量企业对新事物、新思想及创新的接受程度,借鉴Hurley & Hult[24]的量表,采用“企业在管理活动中积极寻求创新思维”等4个题项测度。

已有研究表明,企业成立年限、规模、性质等可能影响企业内部能力和技术创新,因此对其加以控制。其中,企业成立年限按照企业成立时间分为4个等级,企业规模按照员工人数分为4个等级,企业性质分为国有、私营、外资和合资等5类,行业类型分为机械设备、电子通讯等6类。

3 实证分析

3.1 信效与效度分析

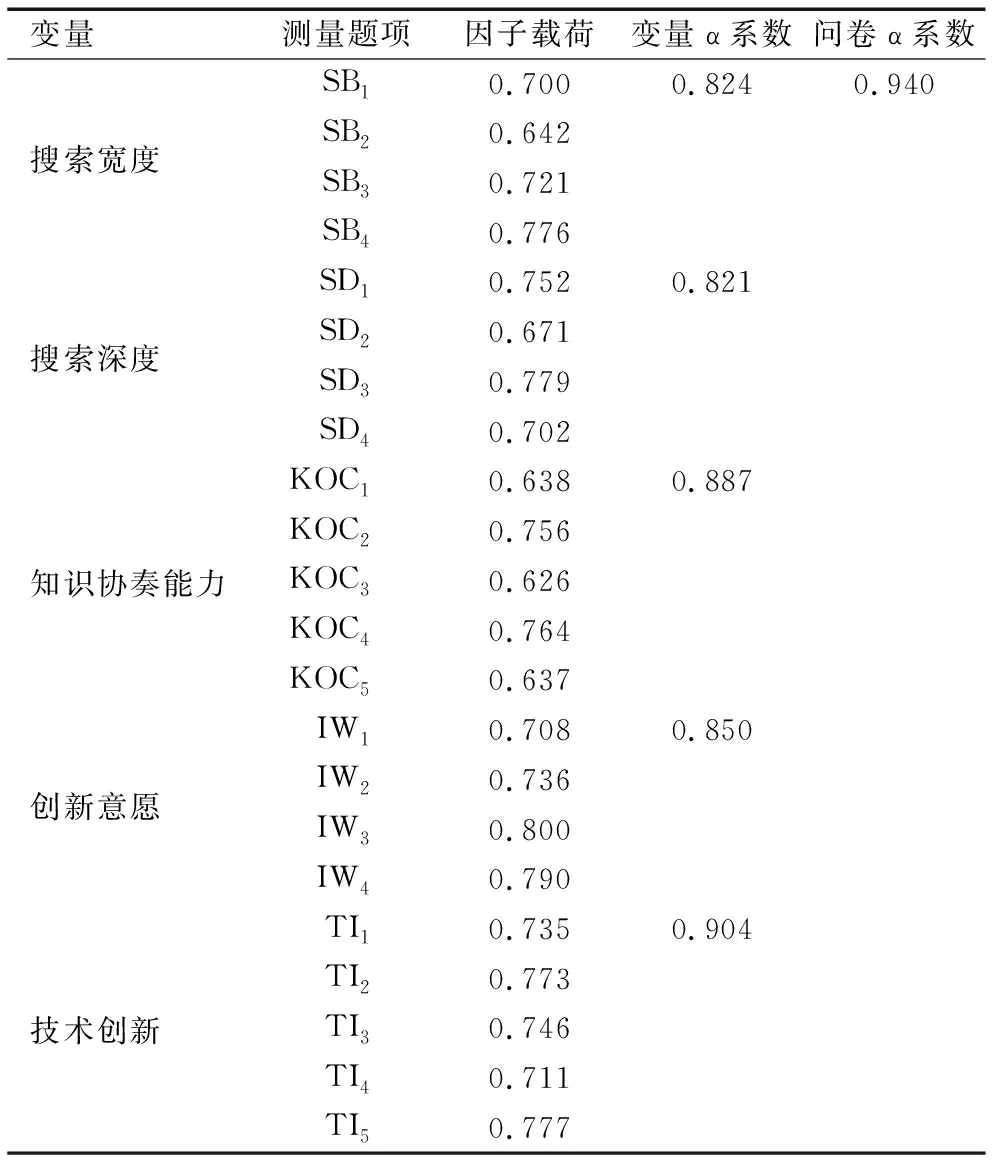

本研究采用Cronbach's α系数检验变量各题项间的一致性,结果见表2。根据Hair等[31]提出的信度判定标准,当Cronbach's α系数在0.7以上时,量表具有较高的信度。从表2可以看出,所有变量的α值均在0.8以上,说明各变量具有较好的信度。

关于效度检验,先对数据进行KMO测度和Bartlett球形度检验。其中,KMO值为0.934,巴特利特球形度检验为3 023.355,表明研究变量具有较好的建构效度,适合作因子分析。通过因子分析,提取出5个因子,累计公共贡献率为69.450%。由表2可知,各题项因子载荷均大于0.6,表明各变量具有较好的效度。

表2 信效度分析结果

3.2 相关性分析

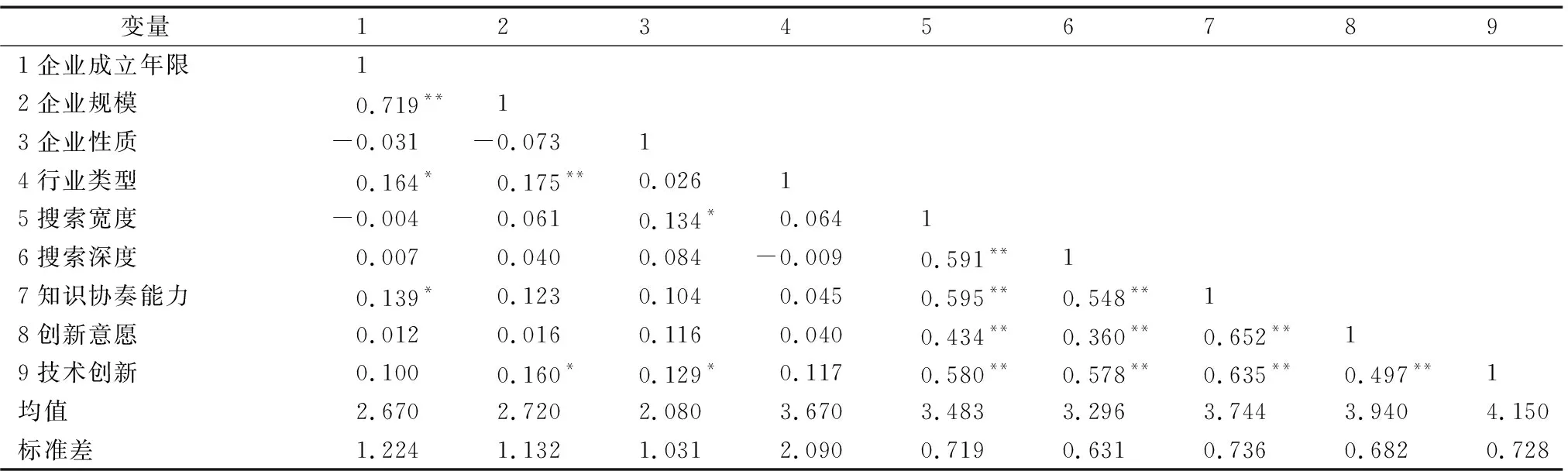

本研究采用SPSS 25.0对各变量的均值、标准差及Person相关系数进行分析,结果如表3所示。搜索宽度与知识协奏能力(r=0.595,p<0.05)和企业技术创新(r=0.580,p<0.05)分别有显著正相关关系,搜索深度与知识协奏能力(r=0.548,p<0.05)和企业技术创新(r=0.578,p<0.05)分别有显著的正相关关系,知识协奏能力和企业技术创新(r=0.635,p<0.05)有显著正相关关系,创新意愿和知识协奏能力(r=0.652,p<0.05)、企业技术创新(r=0.497,p<0.05)有显著正相关关系。下文运用层次回归分析法进一步对变量间关系进行检验。

表3 变量均值、标准差与相关关系

注:n=233;**表示p<0.05,*表示p<0.1

3.3 假设检验

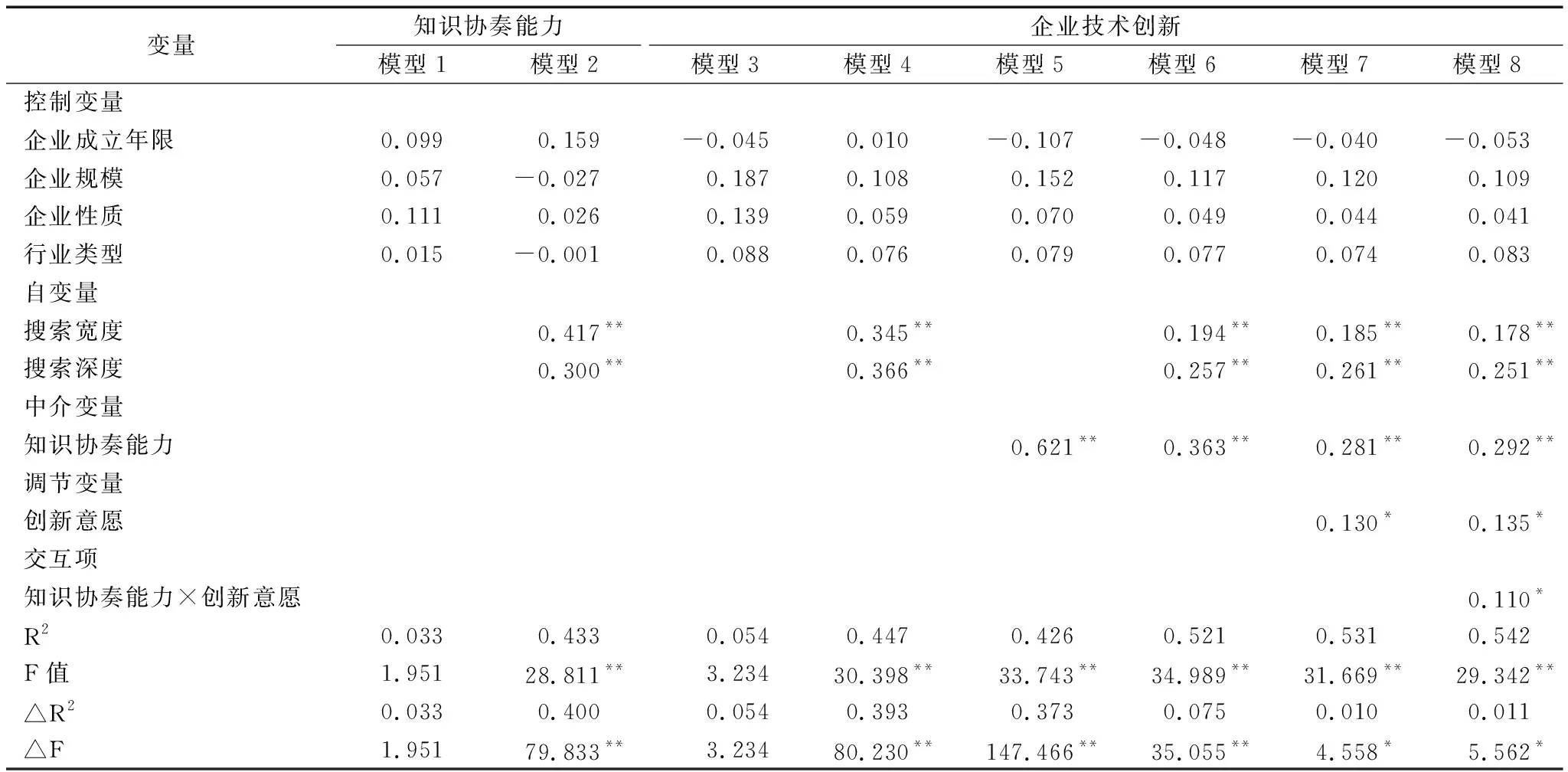

本研究采用层次回归分析法对假设进行验证,在回归过程中共设计了8个模型,其中模型1和模型2的因变量为知识协奏能力,模型3至模型8的因变量为企业技术创新,回归分析结果见表4。

(1)主效应。首先将知识协奏能力设为因变量,其次加入控制变量(企业成立年限、企业规模、企业性质和行业类型),最后将搜索宽度和搜索深度放入回归方程。从表4可以看出,搜索宽度和搜索深度对知识协奏能力(模型2,β1=0.417,β2=0.300, p<0.01)有显著正向影响,H1a和H1b得到支持;知识协奏能力对企业技术创新(模型5,β=0.621, p<0.01)有显著正向影响,H2得到支持。

(2)中介效应。知识协奏能力的中介效应检验采纳Baron & Kenny[32]的建议,运用层次回归法。从表4可以看出,搜索宽度和搜索深度对企业技术创新(模型4,β1=0.345,β2=0.366, p<0.01)有显著正向影响。在加入中介变量知识协奏能力后,搜索宽度和搜索深度对企业技术创新(模型6,β1=0.194,β2=0.257, p<0.01)仍有显著正向影响且回归系数明显降低,知识协奏能力对企业技术创新(模型6,β=0.363, p<0.01)也有显著正向影响,说明知识协奏能力在搜索宽度、搜索深度与企业技术创新间起部分中介作用,H3a和H3b获得支持。

表4 回归分析结果

注:**表示p<0.01;*表示p<0.05

(3)调节效应。首先将企业技术创新设为因变量,然后依次加入控制变量、自变量、中介变量(知识协奏能力)和调节变量(创新意愿),最后加入知识协奏能力和创新意愿的乘积项。从表4可以看出,知识协奏能力与创新意愿的交互项对企业技术创新产生显著正向影响(模型8,β=0.110, p<0.05),说明企业创新意愿越强,知识协奏能力与企业技术创新之间的正向关系就越强,H4得到支持。为了进一步描述这种交互影响,本文绘制了不同水平创新意愿对制造企业知识协奏能力与企业技术创新关系的影响效应,如图2所示,可以看出,相较于低创新意愿的企业,在高创新意愿企业中知识协奏能力与技术创新之间的正向关系更为显著。

图2 创新意愿的调节效应

4 结论与启示

4.1 研究结论

本研究以制造企业为研究对象,借助知识基础理论、资源协奏理论和计划行为理论,运用实证研究方法,探讨了外部知识搜索对企业技术创新的影响,并检验了知识协奏能力的中介作用及创新意愿的调节作用。结果发现:知识协奏能力在外部知识搜索和企业技术创新之间起部分中介作用,即搜索宽度和搜索深度不仅对企业技术创新有直接影响,还通过知识协奏能力的中介效应对企业技术创新起间接作用;创新意愿在知识协奏能力与企业技术创新之间起调节作用,企业创新意愿越强,知识协奏能力对企业技术创新的正向影响就越大。

4.2 理论贡献

(1)本研究从知识基础理论视角,分析了外部知识搜索这一前因变量对企业技术创新的影响,并探讨了搜索宽度和搜索深度两种不同搜索策略对企业技术创新的作用。研究结果表明,搜索宽度和搜索深度均对企业技术创新有显著正向影响。结论与Zahra等[18]和Zimmermann等[19]的发现一致,即外部知识搜索宽度和搜索深度均可促进企业技术创新水平提高。这表明企业技术创新不仅要关注内部知识基础,更需要搜索不同类型的外部知识,进一步揭示了外部知识搜索对企业技术创新的作用机理。

(2)本研究从资源协奏理论视角,发现知识协奏能力在外部知识搜索和企业技术创新之间起部分中介作用,该结果是对企业技术创新的重要拓展,揭示了企业自身知识协奏能力对技术创新的重要作用。这也是对Yli-Renko等[12]和Sabatier等[17]研究结论的拓展。Yli-Renko等认为外部知识搜索能够提高企业知识建构能力,Sabatier等认为知识协奏是企业创新的关键。本研究将外部知识搜索、知识协奏能力和企业技术创新整合到一个框架中,丰富了外部知识搜索影响企业技术创新的中介机制研究,拓展了资源协奏理论应用范围,为外部知识搜索和企业技术创新间关系提供了新的研究视角。

(3)本研究以创新意愿为调节变量,探讨了知识协奏能力与创新意愿交互作用对企业技术创新的影响。研究结果表明,创新意愿在知识协奏能力和企业技术创新之间起正向调节作用,这是对Hurley & Hult[24]、韩飞和许政[25]研究结果的深化,他们认为企业创新意愿会对企业创新产生正向影响,但只探讨了创新意愿对企业技术创新的直接作用,忽略了创新意愿的调节作用。本研究厘清了创新意愿和技术创新之间的关系,揭示了创新意愿对技术创新的边界作用。

4.3 管理启示

本研究对制造企业技术创新也具有重要实践意义。

(1)研究结果表明,搜索宽度和搜索深度对企业技术创新有正向影响。因此,企业在创新过程中不能只注重对内部知识的积累和整合,还应该通过各种渠道搜索多样化的外部知识。一方面,企业应加强与用户、供应商和竞争对手的联系,密切关注技术发展新趋势,促进企业内外部知识有效融合;另一方面,企业应加强与大学或其它研究机构的合作,对获取到的知识进行深度提取和利用。此外,企业应参与行业协会举办的专业论坛和交流会等,获取行业最新知识,为企业抓住潜在市场机会提供可能。

(2)知识协奏能力在搜索宽度、搜索深度与企业技术创新之间起部分中介作用。因此,企业除应对搜索宽度和搜索深度给予充分重视外,还应注重与之匹配的知识协奏能力。只有具备了知识协奏能力,企业才能将从外部搜索到的知识整合进自己的知识体系中,更好地消化和利用这些新知识,提高企业技术创新水平。例如,企业管理者应协调与整合各部门成员间的知识及外部新知识,提高知识组合质量;定期对员工进行培训,帮助他们有效地将外部知识运用到新产品开发中;企业应制定柔性知识整合战略,灵活配置不同知识组合,为现有知识组合增加互补性知识,加速建立企业竞争优势。

(3)企业创新意愿越强,越愿意从事技术创新活动,就越能取得预期的技术创新成果。因此,为了提高创新意愿,企业不仅要营造良好的创新氛围,鼓励员工进行创新活动,对有创新想法的员工提供各种奖励,而且要鼓励各级部门共享信息,提高各部门成员的创新意愿,促进企业技术创新快速发展。

4.4 研究局限性

首先,在研究过程中,尽管已涉及多个行业类型,但由于调研条件的限制,样本不能包括所有制造企业,调查的覆盖面不够广,同时调查数据来源相对单一,可能造成一定的同源偏差。在今后的研究中可扩大样本量,收集不同来源的问卷,以避免单一来源造成的偏差。其次,本研究选择创新意愿作为调节变量,探讨创新意愿对知识协奏能力和企业技术创新关系的影响,然而环境动态性、组织氛围等其它因素也可能调节知识协奏能力和企业技术创新之间的关系,今后的研究可以探寻这些变量在知识协奏能力和企业技术创新之间的调节作用。另外,在调研过程中,由于受到时间和资源等条件的限制,本研究所做的调查问卷仅限于制造企业,得出的结论未必能适用于其它行业。今后可以研究其它行业外部知识搜索与企业技术创新之间的关系。