基本医疗保险参与情况对流动人口阶层自我定位的影响研究

李红艳 曹 娜 周大辉

1上海工程技术大学管理学院,上海,201600;2天津职业技术师范大学经济与管理学院,天津,300222

国家卫健委《中国流动人口发展报告2018》显示,2017年底我国流动人口数为2.445亿,占我国人口总数的17.59%。流动人口对经济的促进作用有目共赌,对京津冀的相关研究表明,人口流动每增加一个百分点,经济会增长0.841%[1]。流动人口在社会结构中具有重要作用,对其社会心态的关注有重要的现实意义。目前,流动人口基本医疗保险参保情况与全民参保目标还存在差距。基本医疗保险作为民生保障项目,除能够有效分摊医疗负担外,是否具有心理补偿作用有待探讨。阶层自我定位作为一项心理感知,指个体对于自己在社会中所处阶层的自我认知[2-3]。人们的阶层自我定位越高,越有助于其社会心态的良好发展,促进社会稳定[4]。因此,本研究针对流动人口群体,研究基本医疗保险参与情况对流动人口阶层自我定位的影响,为促进流动人口社会心态良好发展提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

本研究数据来源于中山大学社会调查中心于2016年开展的以劳动力为主题的全国性跟踪调查中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamics Survey, CLDS)。该调查采用多阶段、多层次的概率抽样方法,样本覆盖我国除港澳台、西藏、海南以外的29个省市,共计21086份样本数据。将劳动力人口中非流动人口数据剔除,仅保留流动人口样本,共获得2652个有效样本,涉及到的问卷内容包括性别、年龄、婚姻、受教育程度、户口、宗教信仰、工作、上一年税后收入等信息。

1.2 研究方法

选择倾向得分匹配法(Propensity Score Matching, PSM)估计基本医疗保险参与情况对阶层自我定位的影响。在流动人口的基本医疗保险参加与否非随机化的前提下,根据影响流动人口参与医疗保险的可观察特征找出与参保组最为相似的对照组个体,构造一个近似随机化的数据,通过比较匹配后两组的差异(平均处理效应)即可得到基本医疗保险对流动人口阶层自我定位的影响效应。平均处理效应为:

上式中N1表示参保组个数,参保组为流动人口中参加医疗保险的个体,yi表示处理组个体i的阶层自我定位。依据问卷信息,采取10分制阶层定位评分体系,分数越高,层级越高。y0i表示与参保组相匹配的对照组个体0i的阶层自我定位,对照组即未参与医疗保险的流动人口。采用logit回归对参保个体与未参保个体进行匹配,选取性别、年龄、婚姻、受教育程度、户口、宗教信仰、工作、上一年税后收入作为协变量。

1.3 统计学方法

运用Stata 14.0(英文版)进行描述性统计,采用t检验进行分析,双侧检验下,t>1.96时,认为该结果具有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

2652个有效样本年龄分布在15-83岁之间,男性占44.3%,平均受教育年限为8.926年,农业户口人数占56.6%,11.0%的流动人口有宗教信仰,91.6%的流动人口正处于工作状态,上一年平均税后收入为12631.67元。

2.2 参保和未参保流动人口阶层自我定位情况

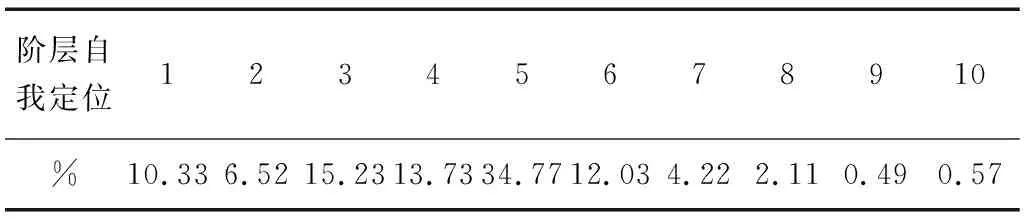

在1-10的阶层自我定位分数中,分数越高,层级越高,其中,1分为最底层,10分为最顶层。表1反映了流动人口的阶层自我定位分布。阶层自我定位为中间值5的流动人口占比最多,为34.77%。阶层自我定位为9、10分的流动人口均较少,占比分别为0.49%、0.57%。整体上看,阶层自我定位为6分及以下的流动人口总占比92.61%。

表1 流动人口阶层自我定位情况

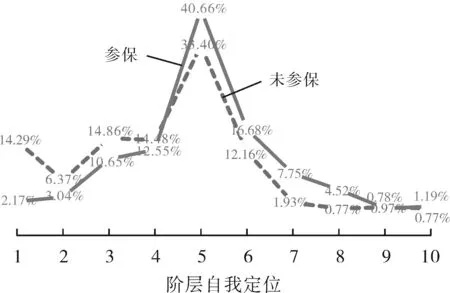

图1表示基本医疗保险参保流动人口与未参保流动人口阶层自我定位情况分布。参与基本医疗保险的流动人口占比为80.47%,而未参保流动人口占比为19.53%。无论是参保流动人口群体还是未参保群体,自我定位为5分的流动人口均最多,占比分别为33.40%、40.66%。未参保群体阶层自我定位平均值为4.056分,其中阶层自我定位分数为7-10分的流动人口占比大幅下降,分别为1.93%、0.77%、0.97%、0.77%,总占比仅为4.44%;阶层自我定位6分及以下的未参保流动人口总占比为95.56%。参保群体阶层自我定位平均值为4.316分,其中阶层自我定位分数为7-10分的流动人口占比分别为7.75%、4.52%、0.78%、1.19%,总占比为14.24%;阶层自我定位为6分及以下的参保流动人口总占比85.76%。

图1 参保和未参保流动人口阶层自我定位分布

2.3 基本医疗保险参与情况对流动人口阶层自我定位的平均处理效应

运用倾向得分匹配法时,为保证结果稳健性,分别采取K近邻匹配、核匹配、半径匹配3种匹配策略对参保组与未参保组流动人口进行匹配。表2表示3种匹配策略下基本医疗保险参与情况对阶层自我定位的影响,其中平均处理效应(Average Treatment Effect on the Treated, ATT)表示在倾向得分匹配模型下参与基本医疗保险对流动人口阶层自我定位的影响。从结果看,3种策略下T值均大于1.96,表明研究结果显著,参与基本医疗保险对流动人口阶层自我定位的平均处理效应分别为0.293、0.306、0.258。以3种匹配策略的平均值作为最终研究结果可知,在10分制下,参与基本医疗保险能够使得流动人口阶层自我定位提高0.285分。

表2 基本医疗保险参与情况对流动人口阶层自我定位的平均处理效应

注:**表示5%的显著性水平。

3 讨论

3.1 流动人口阶层自我定位呈现明显的低位认同特征

流动人口阶层自我定位结构并不符合“两头小、中间大”的橄榄型社会特征,也与我国公民整体阶层定位特征有差异。虽然我国公民阶层自我定位整体呈底端聚集特征[5],但不超过60%的公民将自我定位为中下层[6]。与我国整体状况相比,流动人口低位认同现象更为明显,超过85%的人口将自己定义为6分及以下的中下层。其原因可能是,一方面,阶层自我定位常以客观阶层为参照[7],以社会经济地位为阶层划分标准,流动人口所处的的客观阶层地位本身偏低[8];另一方面,也与流动人口对自身阶层地位的消极认同有关,即使是社会经济地位较高的流动人口,由于受社会比较以及流入地障碍等因素影响,也可能会导致社会阶层的低位认同,这有待于今后在充实数据的基础上进行进一步探究。

3.2 未参保流动人口阶层自我定位整体结构劣于参保流动人口

从上述流动人口阶层自我定位状况在参保与未参保流动人口中的差异可以看出,与未参保流动人口相比,参保流动人口阶层自我定位分布结构更优。参保流动人口阶层定位为1-4分的比例明显低于未参保流动人口;在9分和10分的阶层自我定位中,未参保流动人口与参保流动人口所占比重均较低,数值相差不大;但自我定位为5-8分的参保流动人口占比显然高于未参保群体。因此,整体上看,与未参保流动人口阶层定位相比,参保流动人口阶层定位相对趋中,与理想的橄榄型社会结构更为接近。

3.3 参与基本医疗保险能够有效提高流动人口阶层自我定位水平

在10分制的阶层自我定位体系下,以3种匹配策略平均值为准,参与基本医疗保险能够使得流动人口阶层自我定位由4.034分提高至4.320分。在消除分数量纲下,参与基本医疗保险能够使得流动人口阶层自我定位提高7.06%。这也充分反映了作为补偿参保者因疾病导致的经济损失的保险制度,基本医疗保险除能够弱化经济风险外,也具备一定的心理补偿作用。

4 建议

4.1 加快基本医疗保险基金全国统筹

近年来,我国医疗保险在覆盖率上已经取得了显著进步,但是仍然有一小部分群体未参加基本医疗保险,全民参保目标还未完全实现[9],人户分离、参保率低的流动人口显然是待突破的目标群体[10]。异地就医结算、缴费年限互认障碍、管控风险等诸多医保问题打击了流动人口医保缴费积极性,其本质问题均是统筹层次低[11]。可利用快速发展的信息技术,保证医保基金管控,积极稳妥地推进提高统筹层次的任务,以此提高流动人口阶层自我定位,助力其社会心态积极良好地发展。全国统筹目标可通过扩大异地就医定点医院覆盖范围、统一异地就医备案政策等途径逐步实现。

4.2 扩大基本医疗保险支付范围

基本医疗保险对于流动人口阶层自我定位的积极影响源于基本医疗保险应对医疗风险的能力。因此,除提高医保基金统筹层次外,应进一步扩大基本医疗保险支付范围以增进分摊风险能力。一方面鉴于大病致贫、大病返贫现象的存在,应合理扩充大病保险药品目录,另一方面应将居民常见病门诊诊疗费用、慢性病管理过程中的相关诊疗、康复费用等纳入支付范围。

4.3 发展多层次医疗保险体系

基本医疗保险制度定位为“保基本”,保险力度有限,无法满足每个参保个体重病以及慢性病患者的医疗需求。除基本医疗保险外,将补充医疗保险、商业保险和医疗救助等项目作为多层次医疗保险的重要内容,有望借此提高流动人口社会经济地位,从而提高其阶层自我定位水平,促进公民社会态度良好发展。