武汉市餐饮服务人员丙型肝炎防治知识知晓率及其影响因素

刘 聪 刘普林 马红飞 董全林 许 骏 周 旺 王 夏

武汉市疾病预防控制中心,武汉,430015

丙型肝炎(简称“丙肝”)是由丙型肝炎病毒(HCV)感染导致的一种肝脏疾病。根据WHO《2017年全球肝炎报告》,估计全球有7100万人存在慢性HCV感染,而中国拥有最大规模的感染人群[1]。慢性丙型肝炎感染会导致肝纤维化、肝硬化及肝癌,给国家、社会和患者带来严重的疾病负担[2-3]。为遏制丙肝的流行,国家疾病预防控制中心在武汉开展丙型肝炎监测试点工作。本研究通过对餐饮服务人员丙型肝炎防治知识知晓率和相关高危行为调查,为丙肝的防治提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

根据地理位置将武汉市承担健康体检的医疗机构,分为中心城区和远城区,各随机抽取1家体检机构,对2018年4月16-27日体检的所有餐饮服务人员进行自编问卷调查。

1.2 研究方法

在参阅相关文献和专家咨询的基础上编制调查问卷,经预调查后修订问卷,问卷内容包括一般情况(性别、年龄、民族、户籍、婚姻状况、受教育程度、月收入)、丙型肝炎防治知识(病原体、传染源、传播途径、治疗与预防)、丙型肝炎防治相关行为(是否共用剃刀和针具、纹身或打耳洞、输血与受血、在私人诊所补牙或拔牙、多性伴、丙型肝炎医学检查)和态度。共发放问卷1200份,收回有效问卷1195份,有效回收率99.6%。

1.3 统计学方法

利用EpiData 3.1 建立数据库,采用双录入确保数据质量。用SPSS 20.0 进行描述统计、χ2检验、logistic回归分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

被调查对象中,女性777人(65.0%),年龄30-39岁376人(31.5%),汉族1179人(98.7%),城市户籍840人(70.3%),在婚或同居者897人(75.1%),初中及以下文化程度612人(51.2%),月收入≥2000元者998人(83.5%)。

2.2 丙肝知识知晓率

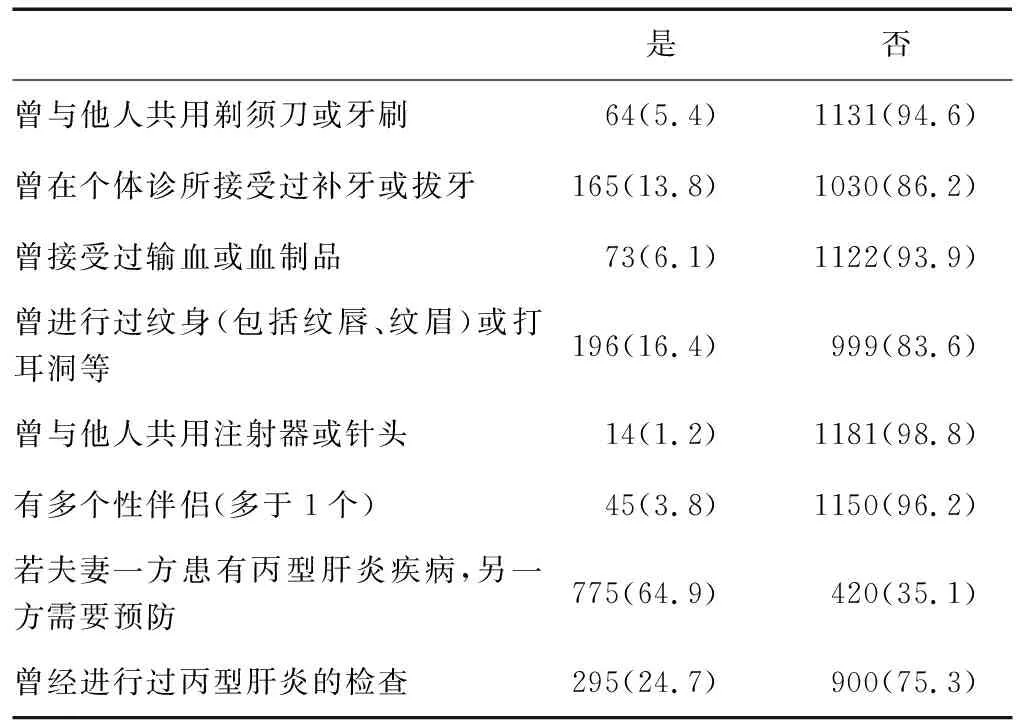

按照15题回答正确11题判定为知晓的标准[4],调查对象丙肝知识知晓率为16.6%(表1)。34.7%的调查对象认为感染丙肝病毒的妇女生下的小孩可能传染丙肝,39.8%的调查对象认为纹身与打耳洞可能传播丙肝,只有41.7%的调查对象认为静脉吸毒可能会传播丙肝。

表1 餐饮服务人员对丙肝防治知识知晓率 n(%)

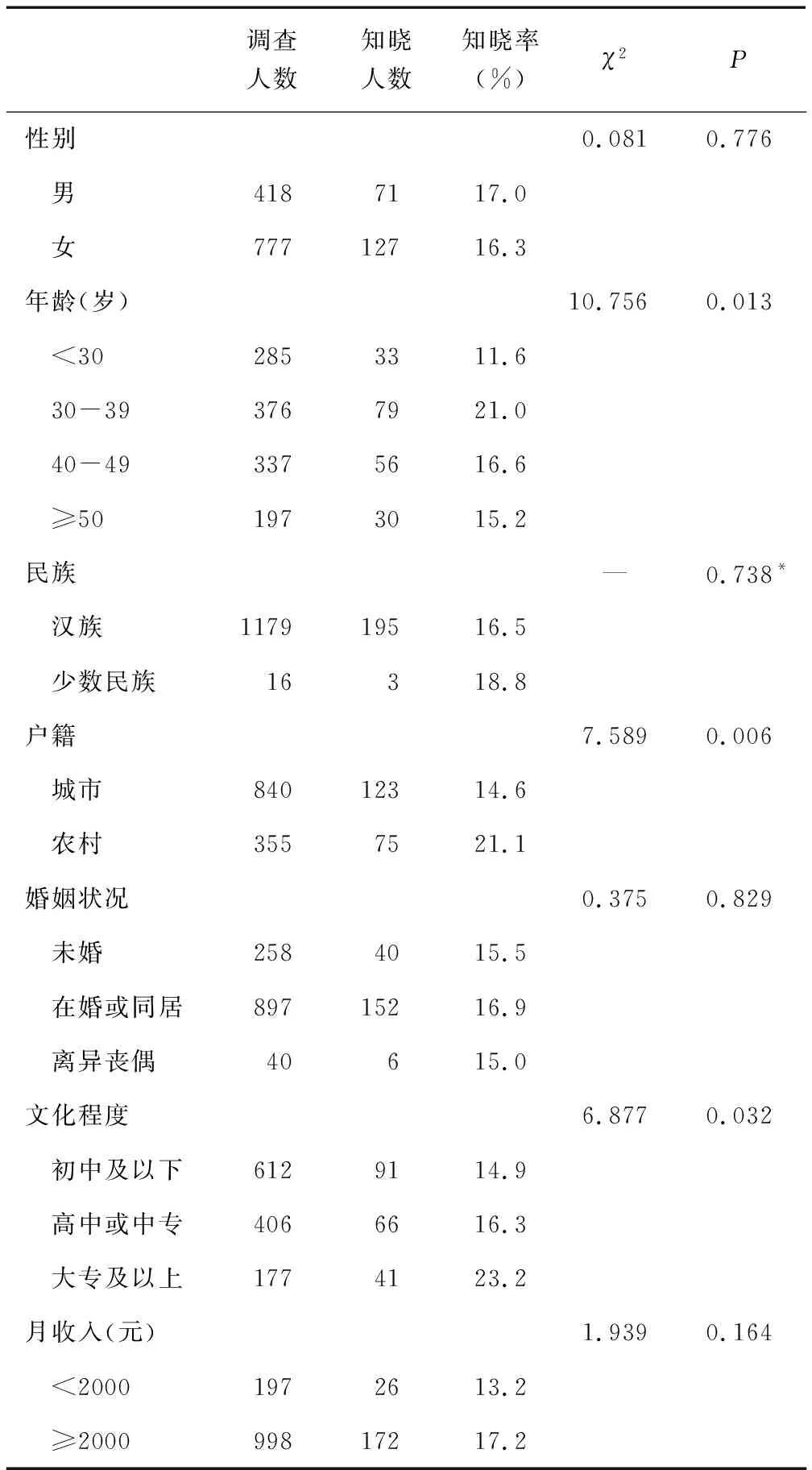

2.3 丙肝防治相关行为

只有24.7%的调查对象做过丙肝的相关医学检查, 3.8%的报告有1个以上性伴侣,1.2%的自述曾与他人共用注射器或针头(见表2)。

表2 餐饮服务人员丙肝防治相关行为 n(%)

2.4 影响知晓丙肝防治知识的单因素分析

对餐饮服务人员丙肝防治知识知晓的分析,不同年龄、户籍、文化程度调查对象的丙肝防治知识的知晓率存在显著性差异(P<0.05),不同性别、民族、婚姻状况、月收入者的丙肝防治知识知晓率的差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 餐饮服务人员知晓丙肝防治知识的单因素分析

注:*Fisher精确检验。

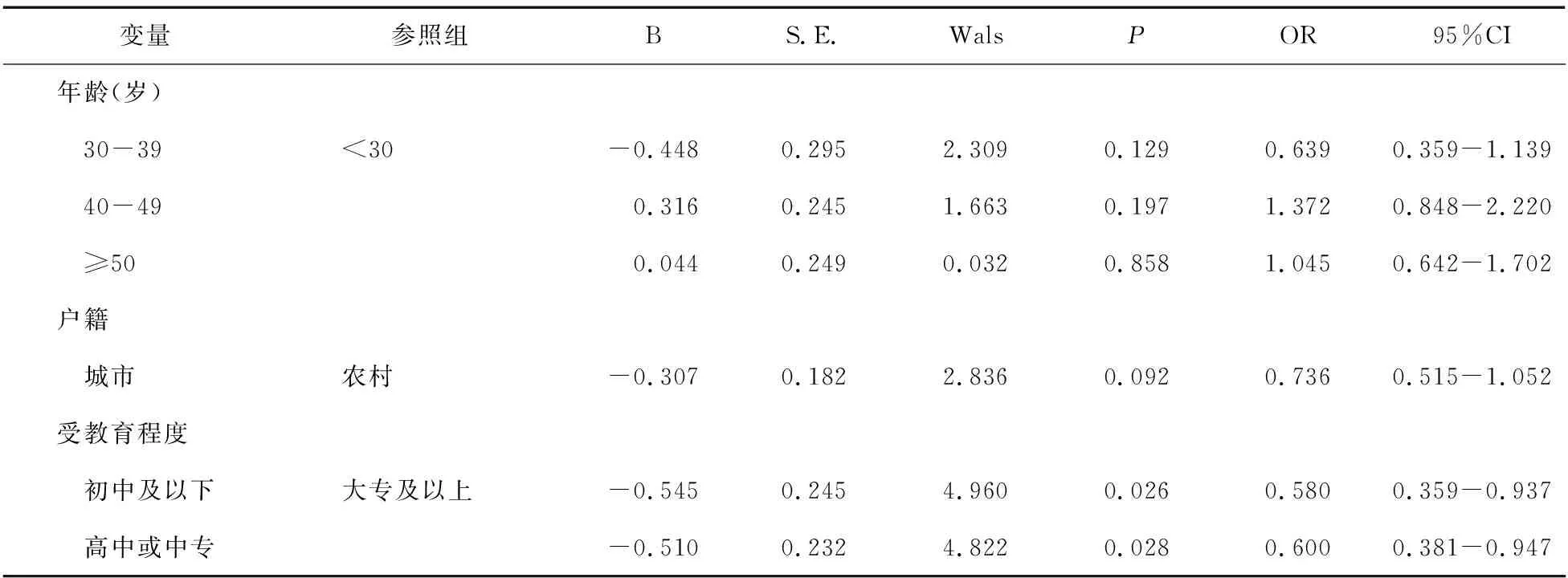

2.5 影响知晓丙肝防治知识的多因素分析

将差异有统计学意义的年龄、户籍、受教育程度作为自变量,丙肝防治知晓率作为因变量,进行多因素非条件Logistic回归分析,年龄、户籍的差异均无统计学意义。文化程度是丙肝防治知识知晓率的影响因素,大专及上文化程度者的丙肝防治知识知晓率高于高中、中专及以下者(表4)。

3 讨论

3.1 餐饮服务人员丙肝知识知晓率不高

本调查的餐饮服务人员丙肝知识的知晓率较低。与其他研究比较,低于城市(社区)居民、外来务工人员的知晓率[4-7],但高于对沈阳市居民的调查[8]。目前国内专门针对餐饮服务人员的调查不多,本研究提供的数据与结果可为今后进一步研究提供参考。

3.2 餐饮服务人员存在一定程度的丙肝感染风险

本研究对象的丙肝检测率较低(24.7%),这类人群存在一定程度的丙肝感染风险。在拥有多性伴的比例方面,低于对流动民工的调查结果[9],但高于对城市居民的调查[8-9]。原因可能是餐饮服务人员中既有流动的外来务工人员,也有本地城市居民。调查对象纹身或打耳洞、个体诊所补牙诊疗的现象占一定比例,具有相当程度的丙肝高危行为,需加强相关高危行为的健康教育。

3.3 文化程度对丙肝防治知识知晓率有影响

调查发现,文化程度是影响餐饮服务人员知晓丙肝防治知识的主要因素,文化程度越高,丙肝防治知识知晓率越高,这与有些研究结果一致[4]。餐饮服务人员与食品安全密切相关,如果缺乏丙肝防治知识,不仅自身可能感染丙肝,而且更可能会将丙肝传播给服务对象。

表4 餐饮服务人员知晓丙肝防治知识的多因素非条件logistic回归分析

3.4 亟待加强丙肝防治知识的健康教育

需要加强对餐饮服务人员丙肝防治的宣传和健康教育,尤其是针对文化程度较低的从业人员。应设计通俗易懂的宣教材料,可利用宣传折页、传统纸媒、招聘广告,地铁视频、户外LED、微信平台、共享单车等形式开展多样的宣传。要加强对纹身、打耳洞及个体诊所牙患就医等行为的健康宣教,尽量避免不安全针刺,规范安全的就医行为等。

通过医疗机构丙肝哨点监测,分析丙肝流行趋势和一般人群对丙肝的知识态度和行为,在此基础上开展健康教育和行为干预,减少丙肝的传播风险。