疫情之下让未来城市更智慧

文|李德仁

一、地理空间信息为疫情防控开展的工作

1、遥感助力火神山、雷神山监测

2020年1月23日至25日,武汉市政府参照“非典”期间小汤山模式先后启动火神山、雷神山医院建设。我的学生张过带领团队利用我国高分辨率对地观测系统,借助国内外商业卫星公司力量,将航天遥感技术应用于监测:

通过高分辨率光学卫星监测医院基建进展。例如对比高分二号2019年10月29日与吉林一号高分03 星2020年1月28日影像可看出,火神山医院北区箱式板房基建工作大致完成,其他区域箱式板房建设工作也全面展开,整体工程进度良好。

图1 火神山医院多时相连续观测(从上至下依次为2019年4月15日、2020年1月28日、2020年1月30日成像,由法国Pleiades 卫星免费提供)

通过高光谱卫星监测邻近水域环境变化。例如对比珠海一号2020年1月19日与1月29日拍摄火神山医院邻近水域并进行高光谱分析,发现邻近水域没有形成明显的浑浊度带,两个时相卫星影像大气校正后水体光谱信号均没有明显变化,说明施工没有对水环境产生较大影响。

通过合成孔径雷达卫星监测建筑地表下沉状况。例如依据哨兵1 号A 星拍摄火神山医院建设区域2017年11月至2019年3月间24 景影像,进行基于时序合成孔径雷达干涉技术的地表形变监测,发现该区域地基稳定,可以支持快速、高强度施工。

上述技术也应用于雷神山医院建设,其中对临近水域环境变化、建筑地表下沉状况的监测仍在持续进行。这些应用为公众了解医院建设进展及施工对周边环境影响提供了有效途径,对安抚广大民心、稳定社会情绪起到积极作用。

2、网格GIS 打通疫情防控最后一公里

早在2005年,时任湖北省委书记俞正声便批示武汉市要建立网格化精细管理系统。在武汉市主要领导推动下,武汉市政府与武汉大学合作启动了全市网格化管理与社会服务系统建设项目。如今该项目已建成基层治理体系重构的重要支点,覆盖全市域1.6 万个基础网格、近1500 万人口、400 万房屋、109 万法人组织、200 万部件等社会治理要素。在此次疫情防控中,基于该系统开发的“武汉微领里”在线抗疫平台,每小时访问量最高达260 万。平台“自查上报”功能助力分级诊疗,截止3月2日零时收到自查肺炎上报41394 例;“关爱群”建立实现拉网式管理,社区网格员通过近5000 个关爱群了解被隔离居民的体温和生活状况;“心理防疫”版块帮助维护心理健康,上线98 小时为 61023 位市民提供了心理疏导。该项目利用更精准周密、管用有效的网格GIS 防控,打通防控最后一公里,将基层治理、群治群防落到实处。

利用网格GIS 开展疫情防控的例子还包括将支付宝推出的“杭州健康码”作为疫情期间复工人员流动的通行凭证;维智科技上线疾控分析平台,实现病情溯源精细分析、风险预警精确提醒、人群预警、接触预警、格网防控全局一体化管理等。

3、北斗时空体系精准助力疫情防控

面对疫情暴发,北斗卫星导航系统快速响应,融入防控疫情主战场,为抗疫一线提供时空体系精准服务。

在火神山、雷神山医院建设中,基于北斗系统的高精度定位设备,确保大部分工地放线测量一次完成,为医院施工争取了宝贵时间。在重点疫区,上百架无人机借助北斗定位导航,根据需求将一线急需的医疗和防护物资精准送到医护人员手中。交通运输部还通过在全国道路货运车辆公共监管与服务平台入网的北斗车载终端,向600 余万联网车辆持续推送疫情实况、道路优化及运输服务信息。

4、人工智能助力疫情防控

新型冠状病毒感染的肺炎CT 影像呈现数据量大、切片纬度高、病灶复杂等分型难点,我的学生张良培、杜博带领团队充分发挥在医学人工智能、计算机视觉领域的技术优势,针对上述难点提出轻量型网络、特征自监督加全局信息的诊断解决方案。经连夜开发与测试,此人工智能诊断系统通过CT 影像,确诊新冠肺炎敏感性可达97.6%,初筛普通和重症型患者准确率可达91.5%。相比每例耗时5-15 分钟的肉眼影像分析,人工智能病变检测平均耗时仅为1.33 秒。

由武汉大学罗斌团队、科技成果转化企业立得空间参与开发的小珈机器人、小型智能消杀机器人,已在雷神山医院承担物资智能配送、自动消毒杀菌等工作,与一线医护人员并肩作战。

二、目前存在的问题

此次疫情中的新型冠状病毒缺少有效手段精准识别“四类人员”(确诊病例、疑似病例、发热病人和密切接触者),从而造成重点疫区不得不全面封锁的被动局面,暴露出与地理空间信息技术相关的如下问题:

1、时空轨迹数据不全、精度不高

移动智能终端(手机)可记录用户位置和轨迹数据,但目前主流基站定位仅能达到城区100 米、非城区300-500 米精度。另外,“四类人员”数据由卫生部门主管,用户轨迹数据由工信部门主管的三大电信运营商持有,而这些数据属于用户隐私,由公安部门负责调用,因此各部门难以获取与疫情相关的完整数据。

2、城市网格管理精细程度不够

很多城市开展网格化管理,主要以服务大众的智慧城管为建设目标。面对更为复杂的病毒引起的疫情灾害时,上述网格化系统难以精细管理到城市每位居民和每个角落。

3、部门间数据共享程度不够

疫情暴发后,卫生部门、工信部门分别掌握防控对象医疗数据、轨迹数据,另外还有其他政府部门掌握各自职能内与疫情相关的数据。部门间数据不能及时共享,难以构建完整协同、不断更新的疫情数据库,无法充分发挥各类数据的防控作用。

4、公民知情权与隐私权存在矛盾

开展精准疫情防控时,公民对自己近期是否接触过感染病患或高危场所拥有知情权。但识别上述信息需调取公民个人活动轨迹数据,于是存在公民知情权与隐私权之间的矛盾。该矛盾需要通过完善法律法规解决。

三、常态化疫情防控体系让智慧城市更智慧

因为无法有效甄别无风险对象,超过99%市民的正常生活和工作受到极大限制,社会经济发展亦将受到严重影响。因此开展新型智慧城市建设,必须借助物联网、大数据、云计算、人工智能和5G 技术,打造智慧高效、常态化运营的疫情防控服务体系,避免将来疫情灾害发生时只能选择对社会秩序运转具有重大影响的物理封锁手段。

1、手机多源融合室内外高精度定位与导航

如今电子地图应用已成为智能手机的标配,它能帮助用户准确找到最优路径,这源于北斗等卫星定位技术的持续进步。在室内环境下,移动通信网络技术同样能为用户带来较高精度服务,这背后是“羲和计划”不断突破的结果。该计划是我国正在自主研制的室内外定位导航系统,旨在向大众提供全空域、全时域、室内外无缝高精度定位导航服务。此计划的一大特点是与北斗系统相融合,在室外利用地基增强系统提高精度,在室内则通过声、光、电、场等与地面网络结合,基于“羲和计划”的通导融合等关键技术,实现室内外无缝高精度服务。基于手机的多源融合室内外无缝米级高精度定位与导航服务,为利用时空大数据开展疫情防控创造了必要条件。

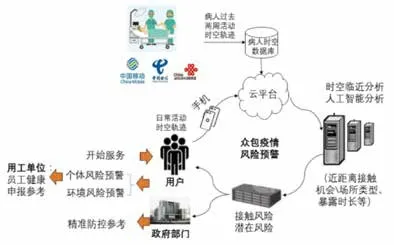

图2 基于时空大数据的常态化疫情防控服务体系框架设计

2、基于时空大数据的疫情防控服务体系

现有疫情防控措施对于识别病患在陌生环境的接触对象存在很大困难,对于病患确诊前主要活动场所缺乏考虑,造成病毒再次传播风险,而这也恰恰是传染病监测和早期预警的重点和难点。

针对上述问题,利用时空大数据开展的防控工作,已在此次抗击疫情中发挥出不可替代的作用:病毒可能存在多代传染源,为找出传染源,利用电信运营商信令数据定位用户,查清某段时间来自疫情高发地区人员;某些地方外来人员隐瞒疫区旅行史,导致出现聚集性疫情,通过查询手机定位数据可追溯外来人员旅行轨迹,从而进行针对性隔离;基于卫生健康委提供的确诊和疑似感染数据,结合电信运营商及地图导航公司数据,可以通过活动轨迹排查密切接触者。目前,网上已出现类似系统,用户输入自己乘坐的航班或车次信息,即可查询同行程是否有确诊患者或疑似病例。

为了充分发挥时空大数据在疫情防控中的作用,我正联名多位院士提出建议:通过设立重大专项,完善我国时空大数据疫情防控服务并内置于公众移动智能终端,形成基于时空大数据的常态化疫情防控服务体系。一旦出现可以“人传人”的急性传染病,可由国家权威部门即时启动该服务系统,通过时空大数据快速获取有效信息,精准实施防控手段,取代无针对性的大范围封锁模式。这是未来智慧城市建设的必然发展方向。

另外,该服务体系的数据库不仅用于疫情防控,还能在应对多种公共突发事件时发挥关键作用,为创造新型智慧城市,构建居民美好生活提供保障。