从骆越地区考古发现看汉代海上丝绸之路的黄金流通

摘 要:骆越地区汉墓考古发现表明,岭南先民开发利用黄金的知识技术,是由中原传入的。随着丝绸之路东西方交通贸易的发达,黄金也成为世界货币而流通。在骆越及其邻近地区,出土的黄金制品既有本地产品,也有从内陆和海外流入的黄金制品。从骆越汉墓随葬大量的“明珠、璧流离、奇石异物”的情况看,反映汉王朝与罗马帝国相似,彼此的奢侈品贸易也导致了黄金的大量流失。

关键词:骆越与邻近地区;汉代考古发现;海上丝绸之路;黄金流通

doi:10.3969/j.issn.1009-0339.2020.06.012

[中图分类号]K878 [文献标识码]A [文章编号]1009-0339(2020)06-0063-08

汉元鼎六年(前111年),汉武帝平定南越国叛乱,重新在岭南地区设置郡县制度,实施管辖,骆越地区再度成为汉王朝最南端的门户前沿和南海丝绸之路的重要交通枢纽,环北部湾地区的一些濒海邑聚,也发展成为重要的对外贸易始发港。据《汉书·地理志下》的记载,汉朝人经海上丝绸之路沿线前往海外及西方诸国进行的贸易交通,主要表现为奢侈品贸易,即主要用黄金和丝绸作为硬通货,与海外诸国交换“明珠、璧流离、奇石异物”。本文结合近半个多世纪以来中越沿海地区的考古新发现,探讨两汉骆越地区黄金的来源产地及其流通状况,以揭示当时丝路贸易的重要一页。

一、广西地区发现的两汉时期的黄金制品

据笔者的初略统计,广西地区汉代墓葬出土的黄金制品主要有下列地点。

贵港罗泊湾汉墓。这两座西汉早期的南越国大墓,虽遭盗掘,仍出土大批珍贵文物。金器有金耳挖1件,金饼1块,也出有鎏金铜器[1]79-84。

贺州市河东高寨汉墓。出有1枚金印,有铭文“如心”,虎钮,方座(M4:21),年代为西汉早期[2]。

西林县普驮铜鼓墓葬。该墓出有金丝一股,长6厘米,年代为西汉早期[3]。

贵港城郊汉墓。金器多出于东汉墓(共104座)中,计有金叶1件,马蹄金1件(凹面刻有“金”字),小金珠9件,金指环2件[4]。

贵港北郊汉墓。19座汉墓中仅见水电厂5号墓(M5),出有金珠3件,时代属于东汉前期[5]。

贵港古墓群。其中有60座汉墓,发现金器很少,计有金叶、金戒指、金珠、金锭(可能是鎏金)等[6]。

合浦风门岭汉墓。考古学者在此发掘了8座汉墓,发掘报告还附录了邻近几座汉墓的发掘资料。M23,出有一些零散的金箔饰片,时代为西汉后期的早段。M26,出有1件贴金箔铜璧;出有金串饰,年代属于西汉后期。M10,出有金戒指2件,金球饰2件,金珠1件,年代属于东汉早期。

合浦县母猪岭东汉墓。出有金戒指1件,金珠3件,年代属于东汉前期。

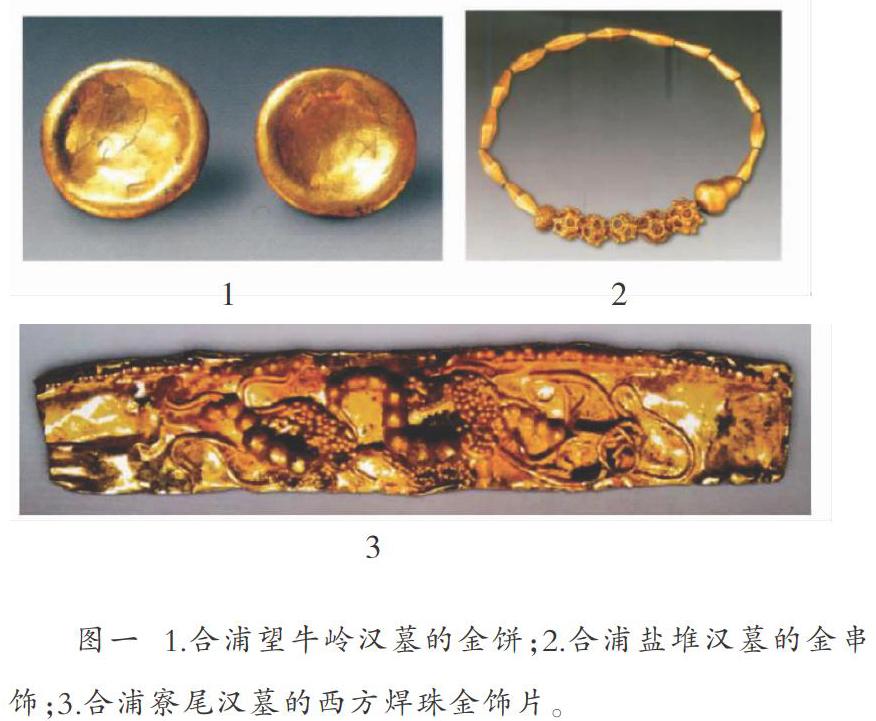

合浦县盐堆汉墓。M1、M4分别出有金串饰(图一,2),是由葫芦形、金珠球、长颈瓶形、棱柱形等金饰件串线连成,其中的多面金珠具有古印度的黄金制作工艺特点,时代属于西汉后期[7]。

合浦县望牛岭汉墓。1号墓(M1)属于西汉后期的木椁墓,出有“九真府”陶提筒,墓主可能担任过九真郡高官。出土随葬品极为丰富精美,其中金器有:金饼(图一,1)2件,上刻有“太史”等铭文;金珠12件,形状各异,有榄形、吊钟形、算珠形等;金平脱漆盒的金箔片有113件,分别是狩猎、飞禽、走兽等主题纹样[8]。 “太史”是汉朝中央史官职衔,刻有“太史”铭文的金餅可能是由中原流入骆越地区的黄金通货。

图一 1.合浦望牛岭汉墓的金饼;2.合浦盐堆汉墓的金串饰;3.合浦寮尾汉墓的西方焊珠金饰片。

合浦县廉州镇堂排汉墓。M2出有金戒指2件、金镯2件、鎏金铜器,属西汉后期[9]。

合浦县廉州镇黄泥岗汉墓。M1出有金花球串饰、金带钩。出有滑石质的“徐闻令印”,该墓应当是东汉初期一个县令的墓葬[10]。

合浦县廉州镇九只岭东汉墓。出有金戒指[11]。

上述表明,广西两汉墓出土的金器,其中以古骆越地区的沿海港口城邑的出土数量较多,越往内陆则逐渐减少,这应与海上丝路的贸易有密切的关系。

二、越南地区发现的两汉时期的黄金制品

在两汉时代,越南北部分属于汉朝之交趾、九真、日南三郡。当地主要土著居民与桂南地区的土著居民相似,即为古“骆越人”。这里也是汉代海上丝路重要的贸易中转站,长期以来,法国、越南等国的考古学者在此发现的汉代墓葬数以千计。这些汉代墓中,也包括同时期土著的东山文化晚期的墓葬,其中罕见黄金制品。日本学者俵宽司曾对越南北部绍阳等地汉墓作过研究,在他所列出的越南汉墓器物断代分期表中,只列有个别银器,不见列有黄金器[12]。彭长林先生对越南北部汉代墓葬的出土物也作过统计,尽管其中包括了大量的铜质、玉石、玻璃装饰品,但也不见录有黄金制品[13]317—319。 这与古代越南地区出产黄金的记载颇不相符。因此,可认为南部骆越人贵重的金属器中,黄金与铜器是没有太大区别的(如当地汉墓普遍随葬铜鼓),这种认识与内陆西汉前期先民的认识是相似的。还有一个原因是,当地先民可能是用黄金交换了同样珍贵的“明珠、璧流离、奇石异物”,从而导致了黄金的大量外流。然而,中国古籍说汉代越南中部的日南郡卢容县有黄金浦,这倒是可以用考古发现来印证的,下面笔者将目前越南汉代墓葬出土黄金制品的一些资料分列如下。

清化省绍阳汉墓。在少数竖穴土坑木棺墓中,出土有金珠10件、金戒指4件[14]。

广南省会安县来宜沙黄文化墓葬遗址。出土有金玦4件和镀金串珠,共时遗物有汉式铜镜、铜钱、铁器等等。这意味古籍说越南中南部的古林邑国,是由汉朝日南郡象林县分裂出去而形成的印度化占族国家也得到了考古发现的印证。因为占族的沙黄文化虽然有自己独特的因素,如瓮棺葬、双兽头装饰品等,但也受到了北方汉文化的巨大影响。

广南省会安县安邦沙黄文化墓葬遗址。出土有黄金串珠。

广南省维川县麻杯丘沙黄文化墓葬遗址。出土有金串珠。

庆和省金兰县和盐沙黄文化墓葬遗址。出土有金串珠[13]399-407。

越南中南部沙黄文化墓葬遗址出土的黄金制品大多为小串珠,多为算珠形,这与我国广西合浦汉墓出土的一些金串珠也有相似之处。

平阳省新渊县富政乡酱丘文化墓葬遗址。出土有金指环,共时的遗物有汉式铜镜和骆越铜鼓。

胡志明市芹诺县酱丘文化墓葬遗址。出土有金串珠。

胡志明市芹诺县大头鱼丘酱丘文化墓葬遗址。出土有金串珠[13]422-427。

越南东南部的Giong Lon遗址出土有黄金人面罩[15]。 其风格接近越南中部茶邱遗址出土的人面纹瓦当。日本学者西村昌认为,这种人面纹瓦当是从越南北部北宁省同太县汉代龙编城传到占族文化中的因素[16]。

上述表明,古越南出土黄金制品主要是发现在越南中南部,这一带是古骆越人(原壮泰语族)与林邑人(占族属南岛语族)的交汇地区,也是海上丝绸之路的必经之处,因此出土黄金制品也是所难免。

熊昭明诸先生曾指出,越南中部沙黄文化Lai Nghi墓地,出有包金箔玻璃珠、金耳饰、金珠,这可能是由海外输入的黄金制品[17]。 越南南方沃澳(今迪石)遺址发现过一批金器,其中的多面金珠,与广西合浦盐堆西汉晚期墓、广州东汉前期墓(M4013)出土的金珠十分相似,林梅村先生认为这是产自罗马的黄金珠宝[18]。 也有学者认为,多面金珠在巴基斯坦的呾叉始罗等遗址有发现,因此,中越地区出土的这些多面金珠应当是从南亚经海路输入的[19]。 这也可以说明,越南中南部的黄金流通情况与两广地区大体相似,证明两广地区至越南南方的海岸线,都分布有南海丝路交通的重要节点。

将我国广西地区和越南地区汉代黄金考古发现作初步分析,就知道黄金仍然是当时的珍稀物,流通量有限。从黄金流通量来说,主要是集中分布在沿海地区。因为这一地区自西汉中期以后就形成为繁荣的海上丝路的贸易重镇。本区域两汉黄金发现的数量虽然不多,但笔者认为,这批黄金制品的考古发现对解决海上丝绸之路贸易的有关学术问题仍然具有重要的参考价值。例如,骆越地区的古先民是何时开始用黄金作为流通货币,人们对黄金的认识态度如何,黄金的来源如何,黄金对汉王朝的财政收支影响如何等。

三、古骆越地区何时开始用黄金作为硬通货

迄今为止,岭南考古发现的先秦文化遗存中,不见纯粹的黄金制品。这表明,秦汉时期中国南疆出现的黄金冶炼加工制作技术,应当是由中原传入的。因为商周以来,四川及中原已开始流行黄金制品。尤其是战国时期岭南北方的楚国地区,已经流行使用金版“郢爰”“陈爰”作流通货币。岭南地区一直深受楚文化和秦文化的影响,例如,在西汉前期的广州南越王墓中就发现了“文帝行玺”金印、用作镶嵌装饰的金箔片、金花泡等黄金制品。在西汉前期的广西贵港罗泊湾南越国大墓发现了金耳挖和金饼。这两处都是南越国的王、侯大墓,其祖先是来自南征岭南的秦人。[20] 这些早期发现的黄金制品,有日用品,也有作为流通货币使用的金饼,罗泊湾南越国大墓发现的个别金饼,与广州汉墓及近年江西南昌市西汉后期海昏侯墓出土的大量金饼较为相似[21],可以确定为流通货币。

然而令人疑惑的是,广州南越王墓没有被盗,为何不象海昏侯墓那样随葬大量金饼呢?原因似乎可以这样解释,一是西汉前期南越国尚处于相对封闭状态,在其管辖的两广地区和越南北部,其内外贸易仍然主要是以物易物,因此秦半两钱和西汉四铢半两铜钱及金币都较为罕见。还有一个原因,可能就是西汉前期的岭南先民对黄金的认识还较为模糊。

过去有学者认为,汉代人对黄金和铜是分得相当清楚的,汉代金矿和铜矿各有不同的出产地,且有金官、铜官之分[24]。这一观点事实上并不完全正确。

例如,广西贵港罗泊湾1号墓(M1)的《从器志》(随葬品清单)表明,秦汉之际去先秦不远,时人对金与铜在概念上的区分还不是很严格。如该墓出土的铜壶称“金壶”;铜勺称“金斗”;铜釜称“金鍑”;铜鈁称“金方”[1]54,109,79-84, 这都可以和该墓出土的铜质壶、勺、釜、鈁相印证。《云梦秦简·金布律》载:“县、都官以七月粪公器不可缮者……其金及铁器入以为铜。”李学勤诸先生认为,这条秦律指的是废旧金属器都要上缴作为重新冶铸官用器物的原料。汉代也有“金布律”[23], 从中也可见“金”仍是汉人对五色金属的泛称。

《汉书·食货志下》也说得明白:“金有三等:黄金为上,白金为中,赤金为下。”孟康注:“白金,银也。赤金,丹阳铜也。”汉代之“金”是黄金、白银、黄铜金属的泛称,这实际上也是沿袭了先秦人对多种贵重金属的称谓。总之,汉代人所谓的“金”,也包括铜。

考古发现表明,尽管汉代人已能够明确区分黄金和铜,但由于黄金较稀有,全国各地发现的西汉贵族墓,仍然是以随葬青铜器为大宗,岭南西汉贵族墓也相似。如西汉河北满城中山靖王刘胜夫妇墓,共出器物4 200多件,除了有一部份的金针、金饼、错金铜器、金缕玉衣等黄金制品外,随葬品以精美的青铜器占大多数,其中也包括有不少鎏金铜器[24], 这自然也都是西汉人心目中的“金器”。西汉数十座诸侯王墓,除了山东章丘洛庄吕王吕台墓(前186年)、河北定县中山怀王刘修墓(前55年)[25], 以及近年发现的江西南昌海昏侯墓随葬有较多黄金器之外,其余都是以随葬铜器为主。

因此,不可谓凡西汉的“金”皆是黄金。如前述列举的考古发现,汉代岭南骆越等地区开始流行黄金制品是在西汉中期前后,这与秦朝征服岭南及汉武帝重新统一岭南和开发西南夷地区,以及南方丝路贸易的兴起有密切的关系。这时流通的黄金制品,既有各种装饰品、服饰器,供交易的黄金货币如金饼也比西汉前期有所增多,到了东汉时期,黄金的流通比前期也有了明显的改观。

就汉代南疆而言,东汉墓出土的黄金制品与西汉墓相比都有一定程度的增加(如金器在广西合浦、贵港、广州是多出于东汉墓),尤其是作为装饰品的金指环和金钏,到了东汉才更为流行。而且,经海上丝路流入南疆地区的外国黄金制品还输入了中国腹地。

例如,江苏邗江甘泉镇东汉初期的广陵王刘荆墓(M2)出土了较丰富的黄金制品,其中有金泡饰、金印、盾形饰、品形饰、王冠形饰、空心球、龙形金片饰等[33]。 河北定县北陵头村43号东汉墓出土的黄金龙头,金丝和金粒组合十分精巧,还镶嵌有绿松石和红宝石,同墓还出有金辟邪、金羊等器物[34]。这些黄金制品制作工艺精湛高超,采用了掐丝、炸珠、焊接、镶嵌等技术,这表明我国西汉以来的黄金手工制造业到东汉时期,在受到西方黄金制作工艺影响之后,已开始走上了独立制作的发展道路[35]。因此可以认为,事实上是东西方交通贸易的发展促进了古代中国黄金制品生产的发达。

五、丝路贸易的发展与汉代黄金的外流

过去一些中外学者指出,古籍记载的西汉黄金数量巨大,但因对外贸易的发达而导致中国黄金的大量外流,这与罗马帝国的黄金外流情况是相似的[36]。 笔者认同这一观点,因为两汉时期陆上和海上丝绸之路的开通,东西方经贸往来十分频繁,大量的中土黄金外流也势所难免。如《汉书·张骞传》记载,汉武帝“拜(张)骞为中郎将,将三百人,马各二匹,牛、羊以万数,赍金币帛直数千巨万”,出使西域各国。《史记·大宛列传》又载:“初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。而天子好宛马,使者相望於道。诸使外国一辈大者数百,少者百余人,人所赍操大放博望侯(张骞)时。其后益习而衰少焉。汉率一岁中使多者十余,少者五六辈,远者八九岁,近者数岁而反。”

与北方丝路相对,《汉书·地理志下》也说,“自合浦、徐闻南入海……有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离、奇石异物,赍黄金、杂缯而往”。然而,汉代主张重本抑末的人士如班固则认为这种贸易是得不偿失,故同书又说:“豫章(今鄱阳地区)出黄金,然堇堇物之所有,取之不足以更费。”这就是说,以奢侈品交易为大宗的东西方贸易导致了汉朝的财政收支失去了平衡。

因史料记载的不足,当时汉朝的对外贸易是否如同罗马帝国的情形一样,很难作出准确的判断,但从《史记·大宛列传》记载西汉后期汉使(包括私商)出行日趋减少的情形分析,东西方两大帝国黄金外流的情形应当相似,这种奢侈品贸易实难维继,汉朝岭南地区的两汉墓中普遍随葬珠宝玻璃器的现象也能说明这一问题。

事实上岭南汉墓中的随葬品,其中所谓的“明珠、璧流离、奇石异物”的数量要远大于黄金、白银。例如,广西汉墓发现的数量已经达到2 000座,其中随葬玻璃器的墓葬就有150多座,尤其以桂南地区的贵港、合浦汉墓出土最多(图二,1-2)[37]。 其原因就在于,先秦两汉的中国人还不擅长制造色泽美观的各种玻璃器,后者恰恰是罗马帝国的特产。如同西方人倾慕中国的丝绸一样,当时西方输入中国的奇石、玻璃器在整个汉——魏时期都堪称贵比黄金。甚至有人认为西方玻璃是神器,如汉代《孝经援神契》就说:“神灵滋润,则琉璃镜。”“璧流离”是印度梵文的音译,即玻璃。《魏略》说:“大秦国出赤白黑黄青绿……红紫十种琉璃。”《吴历》载:“扶南(今柬埔寨)诸外国来献琉璃。”《梁四公子记》说:“扶南国大舶从天竺(印度)来卖碧颇黎镜……内外皎洁,置五色物于其上……问其价,约钱百万贯。文帝令有司拢之,倾府库当之不足。”[27]219—221 古籍虽有夸张,但的确反映了西方五彩玻璃器的昂贵,也能得到考古发现的印证。这些出土的珠玉玻璃饰品的原料包括玛瑙、鸡血石、水晶、硬玉、琥珀和各色玻璃等等,不少产品的原料和制作工艺明显是来自于西方,如合浦汉墓出土的印度石榴子石串珠、蚀刻石髓珠串饰就是典型的汉代海外奇石珠宝(图二,1-2)[37]图版17-1,18-1。

为了获取暴利和更多的海外特产,汉朝人蜂涌进行黄金、白银的开采,因为这是上等的财富和硬通货。《汉书·食货志下》载:“盗铸诸金钱罪皆死,而吏民之犯者不可勝数。”这就是汉代骆越等地区汉墓出土奇石、玻璃器要远多于黄金、白银的原因,它们都是用黄金、丝绸等中国物产换取的西方珍物。汉代黄金外流换取的岭南及海外诸国的珍稀特产,在整个汉——魏时期,都一直是中原王朝贵族渴求的奢侈品。例如,在广州南越王墓中出有波斯风格的列瓣纹银盒、非洲象牙、海外诸国的熏香料[38]。 当时交易,除了用丝绸等实物,也可以用国际流通的黄金与外国商人作交换。史载也说,东汉末割据岭南诸郡的豪酋士燮,仍然要经常向东吴国孙权进贡岭南和海外的珍稀特产,《三国志·吴志·士燮传》载:“燮每遣使诣(孙)权,致杂香细葛,辄以千数,明珠、大贝、流离、翡翠、玳瑁、犀、象之珍,奇物异果,蕉、邪、龙眼之属,无岁不至……权辄为书,厚加宠赐,以答慰之。”

综上所述,考古发现表明,汉代岭南先民开发利用黄金的知识和技术,是由中原传入的。随着秦汉王朝先后将岭南和西南夷地区纳入国家郡县制管辖之内,当地黄金的开发利用和流通由此兴起,骆越汉墓也出现了各种黄金随葬品,尤其是随着丝绸之路东西方交通贸易的发展繁荣,黄金成为世界货币而流通,在骆越地区及其邻近的沿海地区,出土的黄金制品既有本地产品,也有从中原或海外诸国流入的黄金制品,黄金的开采和流通也渐多见载于史籍。从骆越等沿海地区汉墓随葬大量的“明珠、璧流离、奇石异物”的情况看,反映汉王朝与罗马帝国相似,彼此的奢侈品贸易导致了黄金的大量流失。

[参考文献]

[1] 广西壮族自治区博物馆.广西贵县罗泊湾汉墓[M].北京:文物出版社,1988.

[2]广西壮族自治区文物工作队.广西贺县河东高寨西汉墓[G]//文物编辑委员会.文物资料丛刊(4).北京:文物出版社,1981.

[3]广西壮族自治区文物工作队.广西西林县普驮铜鼓墓葬[J].文物,1978(9).

[4]广西壮族自治区文物管理委员会.广西贵县汉墓的清理[J].考古学报,1957(1).

[5]广西壮族自治区文物工作队.广西贵县北郊汉墓的清理[J].考古,1985(3).

[6]梁友仁.广西省田野考古工作组在贵县清理了大批古墓[J].文物参考资料,1955(5).

[7]广西壮族自治区文物工作队.合浦风门岭汉墓——2003—2005年发掘报告[M].北京:科学出版社,2006:彩版42-6;44-2.

[8]广西壮族自治区文物考古写作小组.广西合浦西汉木椁墓[J].考古,1972(5).

[9]广西壮族自治区文物工作队.广西合浦县堂排汉墓发掘简报[G]//文物编辑委员会.文物资料丛刊(4).北京:文物出版社,1981.

[10]蒋廷瑜.广西考古通论[M].南宁:广西科学技术出版社,2012:253.

[11]广西壮族自治区文物工作队.广西合浦县九只岭东汉墓[J].考古,2003(10).

[12][日]俵宽司.越南汉墓的分期——以越南北部清化省出土考古资料为中心[J].谢崇安,译.广西博物馆文集(六),2009(1).

[13]彭长林.越南早期考古学文化研究[M].南宁:广西科学技术出版社,2018.

[14][越]黎文兰,等.越南青铜时代的第一批遗迹[M]//.梁志明,译.中国古代铜鼓研究会.中国古代铜鼓研究会内部资料,1982.

[15]李昆声,陈果.中国云南与越南的青铜文明[M].北京:社会科学文献出版社,2013:546.

[16][日]西村昌也.ベトナムの考古·古代学[M].东京:同成社,2011:169.

[17]熊昭明,李青会.广西出土汉代玻璃器的考古学与科技研究[M].北京:文物出版社,2011:130.

[18]林梅村.丝绸之路考古十五讲[M].北京:北京大学出版社,2006:151—152.

[19]岑蕊.试论东汉魏晋墓葬中的多面金珠用途及其源流[J].考古与文物,1990(3).

[20]谢崇安.西汉南越国墓出土铭刻补释三题[J].考古与文物,2013(1).

[21]江西省文物考古研究所,南昌市博物馆,南昌市新建区博物馆.南昌市西汉海昏侯墓[J].考古,2016(7).

[22]唐任伍.西汉巨量黄金消失之谜考[J].史学月刊,1989(5).

[23]睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1978:55、64、65.

[24]中国社会科学院考古研究所.满城汉墓发掘报告[M].北京:文物出版社,1980:89.

[25]刘庆柱,白云翔.中国考古学·秦汉卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010:339—379.

[26]岑蕊.试论东汉魏晋墓葬中的多面金珠用途及其源流[J].考古与文物,1990(3).

[27][宋]李昉,等.太平御览:第八册[M].上海:上海古籍出版社,1994.

[28][宋]周去非.岭外代答校注[M].杨武泉,校注.北京:中华书局,1999:269.

[29]四川省文化厅.三星堆祭祀坑出土文物选[M].成都:巴蜀书社,1992:24—25.

[30]徐中舒,唐嘉弘.古代楚蜀的关系[J].文物,1981(6).

[31]余定邦,黄重言,等.中国古籍中有关新加坡马来西亚资料汇编[M].北京:中华书局,2002:7、33.

[32][汉]杨孚.异物志辑佚校注[M].吴永章,辑佚校注.广州:广东人民出版社,2010:3、196.

[33]南京博物院.江苏邗江甘泉二号墓[J].文物,1981(11).

[34]定縣博物馆.河北定县北陵头村43号汉墓简报[J].文物,1973(11).

[35]孙机.汉代物质文化资料图说:增订本[M].上海:上海古籍出版社,2008:430.

[36]张星烺.中西交通史料汇编:第一册[M].朱杰勤,校订.北京:中华书局,2003:124.

[37]熊昭明,李青会.广西出土汉代玻璃器的考古学与科技研究[M].北京:文物出版社,2011:11—50.

[38]麦英豪,王文建.岭南之光——南越王墓考古大发现[M].杭州:浙江文艺出版社,2002:74—84.

责任编辑:郑 好