居民能耗碳强度测算及其空间影响研究

丁凡琳 陆军

摘要:本文以世界第二大碳排放来源——居民生活能耗为研究对象,在估算2007—2016年间中国285个地级市居民能耗碳强度的基础上,通过自相关检验论证了其空间相关性,并引入改進的STIRPAT模型进行了空间计量分析。结果表明:城市居民能耗碳强度存在时空上的路径依赖,且人口规模扩张和城市产业结构升级对缓解城市碳强度具有显著效果,并能够产生溢出效应减弱临近城市碳强度;财政支出与外商直接投资对区域减碳的作用效果相异,科技支出占比的增加更能降低碳强度。为此,提出加强城市间碳减排政策联动,合理控制人口规模,积极推进产业结构优化升级,适时增加财政投入以鼓励节能技术创新,以及合理引导外商投资方向等建议。

关键词:碳强度;居民生活能耗;空间影响;碳排放;人口规模;产业结构

文献标识码:A

文章编号:100228482020(02)009212

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

全球气候变暖已成为人类社会面临的最严峻挑战之一。世界气象组织于2017年发布的《全球温室气体公布》显示,2016年全球大气中二氧化碳(CO2)浓度达到80万年来的最高水平,全球处于气候持续变暖的危险之中。在全球每年排放的CO2气体中,有90%以上与燃烧化石燃料有关?其中有76%来源于人为活动所产生的碳排放[1]。在国际能源署(IEA)2018年发布的《来自燃料燃烧的二氧化碳排放2018:回顾》报告中提到,2016年全球燃料燃烧产生的CO2排放量为3231亿吨,同比增长01%,其中与能源消耗有关的排放量增长了126亿吨,并在2018年将仍以大于1%的速率保持其上升趋势[2]。面对如此严峻大气危害,控制化石能源的碳排放量以降低对全球气温变暖的威胁,已成为全球各国的基本共识。

中国自2007年起已成为全球第一碳排放国。据中国环境部环境规划院2014年发布的《中国环境经济核算报告(2004—2010)》》显示,碳排放是中国PM2.5和PM10的主要来源之一。自2004—2010年间,中国因空气污染导致的提早死亡人数达到35—50万人,造成健康经济损失接近同期GDP的1%。面对如此严峻的碳排放威胁,中国政府在近几年对碳减排给予了充分重视。在2015年签订的《巴黎协议》中,中国政府承诺到2030年实现单位GDP的二氧化碳排放量比2005年下降60%~65%。这表明中国将在工业化城镇化过程中同时实现低碳绿色转型任务,是中国实施碳减排的阶段性目标,更体现出中国政府致力于减缓全球变暖趋势的决心。

城市是人类活动最为集中的区域,产业与人口的集聚在迅速带动区域经济增长的同时,也伴生成为能源消耗和温室气体排放的重点和集中区域[3]。据估算,城市每年的能源消耗量占到全球近67%,产生的CO2达全球总量的71%[4]。我国正处于城镇化快速发展的阶段,产业集聚使城市的能源消耗量不断增加,导致温室气体排放量的逐年加剧;城市居民生活水平的提高也拉动了对能源消费品的需求,与居民生活相关的能源消耗所产生的碳排放量已成为仅次于工业能源消费的第二大温室气体排放部门[5]。由于大气具有流动性,都市圈内中心城市碳排放所产生的危害存在溢出效应,也会影响边缘城市甚至周边其他都市圈的环境与生态系统。因此,为缓解城市碳排放所引起的连带影响,评估城市居民能耗碳排放的程度及其空间影响,并实施有针对性的区域性减排措施是当务之急。同时,由于居民的消费行为受其偏好和效用的影响,能源类商品相似性高、替代性强的性质使居民对某一特定种类的能源需求弹性大,从能源消费角度分析城市碳排放的强度与影响,进而对居民行为进行有针对性的引导与干预,在不影响经济发展进程的同时,对实现城市碳减排目标具有一定的指导意义[6]。

一、碳排放强度的概念及研究进展

碳强度是国际通用的衡量能源利用质量和碳排放效率的重要指标之一,目前被多国学者用于分析城市在经济发展进程中的环境代价[78],计算公式为:区域碳排放总量/区域GDP×100%,其大小取决于碳排放系数、能源结构与消费总量,并一般会随着技术进步和经济增长而呈下降趋势。我国的“十二五”“十三五”规划均将全面降低碳强度纳入下一个五年计划的重要目标,体现了中国政府进行节能减排的力度与决心。

(一)估算方法

对测算碳排放强度的研究文献,均以测算能耗碳排放总量为基础展开。目前对居民能耗碳排放的范围界定和能耗测算,主要基于《IPCC温室气体排放清单指南》中用于测算能源消耗CO2排放量的碳排放系数法。Liu等[9]运用这一方法测算了1985—1995年我国居民消费CO2排放水平,并得到居民直接能源消费是影响我国温室气体排放重要因素的结论;Carolina[10]在估算城市居民能源消费所产生的碳排放量的基础上,通过聚类分析证实了该类碳排放往往被各国政策制定者所忽略,且呈逐年升高态势的事实;张艳等[11]结合城市居民能源消耗特点,将碳排放源具体归纳为交通、取暖、炊事和家庭电器耗电等,并基于这一方法计算出中国地级市在2008年的碳排放水平。

基于碳排放系数演化而来的结构分解法(SDA)的应用也较为广泛。该方法由Leontief[12]基于一般均衡理论提出,以投入产出表为基础对包括碳排放在内的产业部各类产品进行分解计算。Lenzen[13]利用IO原理从需求角度对澳大利亚的温室气体排放行为进行了估算,得出居民的能源消费是城市碳排放主要来源的结论;Papathanaspoulou[14]运用同样的方法对希腊居民碳排放进行了估算,证实了1990—2006年希腊碳排放量的增长有60%归因于居民能源消费。然而,中国一般每五年编制一次投入产出表,时间跨度较长,难以用于对时空影响进行演化分析。LMDI分解法基于SDA提出,其取对数平均值的原理使居民能耗碳排放的估算不再受投入产出表时间间隔的限制[15],目前被很多中国学者应用于对碳排放及其影响因素的测算中。然而,LMDI分解法仍是从生产角度基于能源消耗产业的投入与产出来计算产品的直接或间接碳产生量,与需求端的居民能耗碳排放仍存在出入。同时,基于这一方法进行的影响因素选择具有一定局限性,其注重时间序列分析的方法在对空间相关性分析上也受到限制。

此外,以调研数据为基础进行的对微观个体碳排放的估算,比较具有代表性的为生命周期评价法和碳足迹计算法。生命周期法一般与投入产出法配合使用,以估算能耗产品在全生命周期内的碳排放水平。借助这种方法,Bin等[1617]以家庭生活为单位估算出样本能源消费碳排放量,并借此分析引起其变化的动因。相比之下,碳足迹计算法应用较少,主要应用于针对生活用能和交通出行产生的直接碳排放进行估算[18]。

(二)影响因素研究

碳强度作为评价一国碳排放程度的重要指标之一,对其影响因素的分析有助于找到影响其强度变动的根源,从而实施有效的减排机制和措施。在意识到环境对人类生存发展的重要性之后,经济学家便将环境作为重要的外生因子纳入经济学框架。EKC曲线证实了以区域人均GDP指代的经济发展水平与部分地区环境污染呈现倒U型关系,并通过在经典的内生增长模型中加入环境及治理因素,从生产角度论证出工业产业结构对碳排放量的影响[1920]。以碳强度为对象的影响因素分析中,Jorgenson等[21]通过分析全球860个城市45年的面板数据,得出人口规模对城市碳排放强度具有正向影响;程叶青等[22]通过对中国31个省区碳强度分布的分析,得出碳强度差异主要由省际差异导致,能源資源禀赋、产业结构和能源消费结构是省区碳强度的决定因素;方文玉等[23]研究发现,人口规模、可支配收入是促进居民生活能源碳排放提升的动因。随着对城市问题研究的进一步深入,城市化水平和老龄化等因素对居民碳排放的影响也被予以验证[2426]。

然而,从对碳强度影响因素研究的归纳来看,目前我国对城市居民生活碳强度成因的分析还主要停留于省级层面,对都市圈内城市或都市圈之间相关性的研究较少,忽略了碳排放随大气及生产要素流动而产生的空间溢出效应。近几年,随着环境经济地理学的诞生与发展,环境问题研究的视野逐步拓展到区域间,通过经济与地理学科的交叉分析,为以都市圈为代表的区域环境优化与治理,提供了新的思路。此外,此前关于碳强度成因的研究大多基于生产者角度分析,将污染视为一种生产成本或附属产品引入经济理论模型,而忽略了对居民效用所决定的能源终端消费行为的分析,以及其对城市环境治理与技术创新的影响。基于此,本文以城市为研究对象,试图测算居民生活碳强度并在空间维度下探究其影响因素,以期为新时代背景下我国都市圈节能减排战略的制定,提供实证依据。

二、研究模型与方法

马尔萨斯人口论认为“人口的极限增长是导致资源匮乏的关键因素”,是人们关注环境问题“因何而生”的开端。人口增长论进一步将环境污染归咎于人口的集聚,而这种影响是最明智的管理技术也无法避免的[27]。20世纪70年代,Ehrlich等[28]为考察环境变化的决定性因素,创造性地提出了环境的多元影响因素模型框架:I=PAT(其中,I、P、A和T分别表示环境影响或压力、人口、富裕水平以及技术水平),将环境影响视为人口、技术与富裕程度的函数。Rose等[29]修正了该框架同比例线性变化的局限性,得到STIRPAT模型表达式:Ii=aPbiAciTdiei(其中,a为常数项,b、c、d分别为各变量的估计指数)。STIRPAT模型的优点在于以随机方式表示各变量对环境的冲击,模型形式便于对变量数量进行增减并进行对数转换,是定量分析人为驱动力对环境压力影响的极为有效与直观的方法[23]。

由于环境具有外部性,理性经济人没有主动减少污染或优化环境的动机,导致社会整体效益偏离帕累托最优,呈现市场失灵状态。经济地理学将污染解释为拥挤效应,认为区域内污染的加剧会导致生产要素的空间流动,进而影响周边区域的生产和治理决策。Walter等[30]基于这一理论,解释了发达国家的部分产业向发展中国家自发性转移的现象:即由于国家间环境治理政策的差异,高污染企业会有意识地向治理政策相对宽松的“污染避难所”集聚;Maddison等[3132]在区域环境经济研究中引入空间因素,得出废气排放量的变动很大程度上受到邻国的影响。因此,在STIRPAT模型基础上,以环境污染的负外部性和要素的区位选择理论为依托,结合中国地级市特点对原有宏观指标进行细化与扩充,并加入对空间相关性的分析,实现对模型的修正和优化。

三、居民能耗碳强度的测算

(一)数据来源及方法

为探究城市居民能耗碳强度及其空间相关性,本文在2008—2017年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国能源统计年鉴》及各省市统计公报中相关年份的统计数据进行整理和运算的基础上,对缺失数据采用插值法进行补足,估算出各地级市内居民生活直接能耗碳排放水平并进行空间相关性检验。其中,由于拉萨、三沙、毕节、铜仁与海东等5个地级市个别年份的统计数据缺失,为不失估计结果的一般性,在进行空间分析时予以剔除,最终选取中国285个地级市作为研究对象,围绕居民能耗碳强度进行测算与分析。

城市居民直接能耗碳排放是指居民生活中用于交通、取暖、炊事、照明及其他家用电器等直接消费的能源所产生的碳排放量[1213],碳强度是在此基础上相对于经济增长的强度。我国疆域幅员辽阔,各地区由于经济水平、资源禀赋、气候条件和居住习惯等方面差异,使各地级市间居民直接CO2排放水平与结构均存在较大差异。因此,在结合前人研究结论基础上,对碳排放估算中涉及到的差异化能源指标进行区域性调整,使估算结果具有可比性和精确性。参考《IPCC国家温室气体排放清单指南2006》

(二)碳强度的估算结果

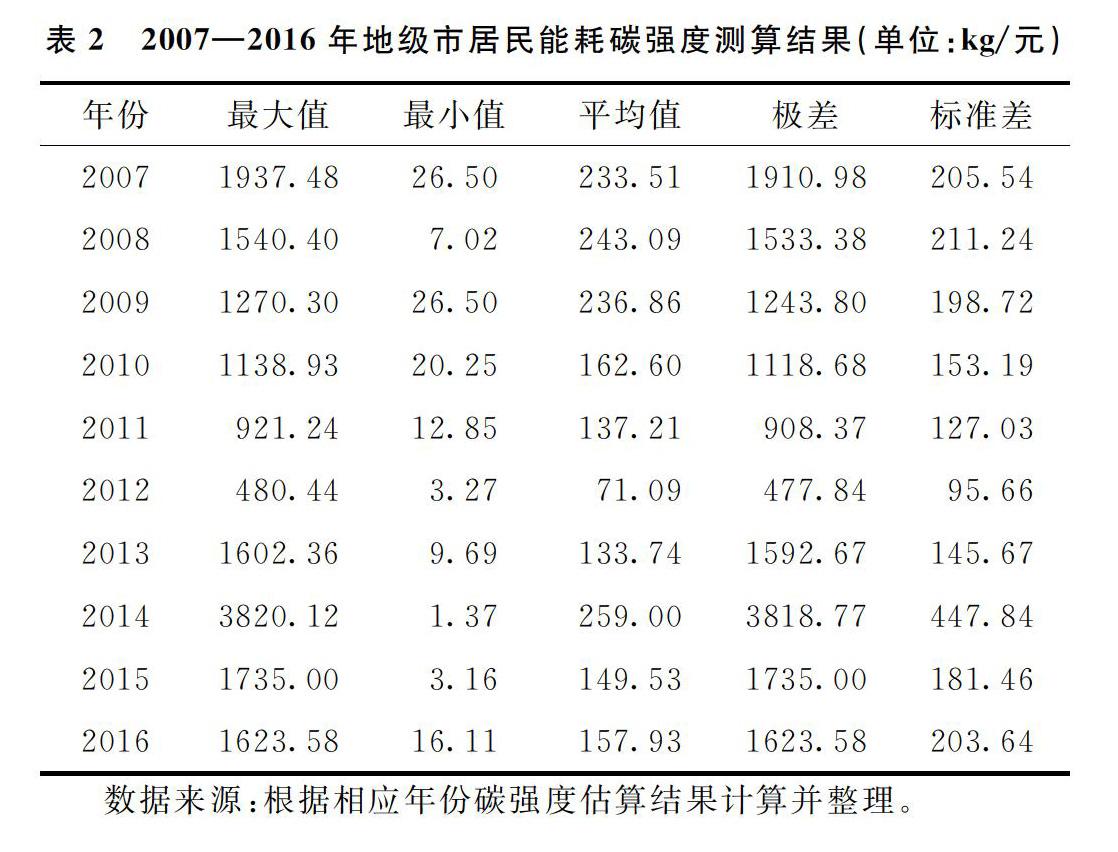

本文通过计算得出,2007—2016年间中国地级市碳强度总体呈逐年升高态势,2016年平均水平为14953 kg/元,较10年前减少3237%,但同比略有回升,增长了621%;城市间碳强度差异较10年前也有所提升,在2013年达到峰值并自2014年开始呈回落趋势(见表2)。从碳强度的区域集聚情况来看,碳强度较高的地级市主要集中在我国中东部地区,东北及华北地区是碳强度的高集聚区域(见图1)。2016年碳强度总体水平呈好转态势,东北地区污染强度的明显下降是主要动因。通过与碳排放绝对值的交叉对比,发现这种变化可能与近年来相关区域的经济增速有关。虽然居民能耗所产生的碳排放总量有增无减,但经济的规模性增长使单位GDP承载的碳排放量减少,城市消化自产污染的能力增强。虽然各年份碳强度的测算结果能够反映城市居民能耗碳强度的时间差异,但无法显示城市间存在的碳强度空间溢出效应及其影响。

四、模型构建及结果分析

(一)空间相关性检验

由于环境问题存在外部性,因而对碳排放强度问题的研究不能仅局限于某一特定空间,而需兼顾其空间关系对整个区域的整体影响。因此,本文引入空间经济学研究视角,对碳强度的空间相关性进行检验和评价,并通过将碳强度的地理空间因素纳入模型,使分析结果更贴近现实,在相关减排政策制定时纳入对区域整体联动性和协同性的考量。

1.全局Morans I指数检验

在测算各地级市居民能耗碳强度的基础上,本文通过建立空间权重矩阵并进行相关性检验,以探究碳强度的空间依赖关系。由于某些地级市在空间上与其他城市并不存在地理相邻关系(如拉萨、海口等),但在经济发展与产业关联过程中与周边区域存在相互关联,因此单纯使用地理相邻原则对空间权重矩阵进行构建尚欠完善。为了能够反映地理与经济间临近关系,在对各类权重矩阵的优劣和应用效果进行综合比较后,本文选取经过标准化的K=8邻接矩阵空间相关性指区域间某种地理现象或某种属性值存在一定程度空间依赖或空间异质,可通过Morans I指数进行测定。其表达式为:

其中,Yi第i个地区的观测值,Wij为空间权重矩阵。Morans I指数取值在[-1,1]之间,越接近1则表示空间单元越集聚,越接近-1则表示越分散,越接近则表示越趋于随机分布状态。

通过运用ArcGIS软件,得到碳强度各年Z值在0457 756~0668 601之间(见图2)。相关性检验所得到的Z值间均存在正相关性,表明随着城市化进程的加快,我国地级市居民能耗碳强度的全局自相关性在10年间一直处于较高水平,空间依赖关系也不断增强。

2.局部GetisOrd Gi检验

与全局自相关检验侧重于描述整体趋势不同,局部自相关检验主要用以揭示可能存在的空间变异性。为了能够更直观地反映地级市间的分散与集聚关系,本文采用GetisOrd Gi指数的冷热点分析,来揭示局部地区是否存在统计显著的集聚高值或低值。其公式为:

为观察城市碳排放强度的时空变化情况,本文运用ARCGIS102软件分别计算其在2007—2016年间的冷热点分布,发现热点区主要集中在东北和华北地区地级市,表情该区域的碳排放强度具有较强的局部相关性(见图3)。通过对比不同年份冷热点图发现,冷热点集聚区域整体格局始终保持不变,表明地级市间居民生活碳排放空间相关性长期存在。从具体省市分布情况来看,碳排放强度的集聚区域基本保持稳定,热点区主要集中在北部地区,以东北部和内蒙古地区为最,表明该区域存在碳排放的高集聚;但2011年以后,热点效果在华北地区逐渐减弱,而东北地区仍保持显著热点效果;冷点区主要集中在中南部区域,覆盖省市包括云南、江西、四川、重庆、广西、湖北、湖南、广东、海南等,表明该区域的碳排放属于低集聚。随着时间的推移,云南和青海、重庆、广东等省市的这种效果在不断减弱。因此,从全局与局部检验可知,我国地级市之间碳排放强度的空间相关性确实存在。产生这种现象的原因,一方面由于供暖作为城市居民直接能耗碳排放的主要来源之一,在我国南北部存在较大差异,另一方面也受到不同区域经济条件的影响。

(二)变量选取

为进一步探究城市居民能耗碳强度动因及其空间影响,本文选取2007—2016年中国285个地级市的面板数据,结合环境经济学理论和经典文献研究结论对传统STIRPAT模型进行修正,对涉及的人口、富裕程度和技术水平等基础变量进行重新界定:加入人口的平方项以观测其是否对因变量存在指数变化关系,添加

其空间滞后变量以探究人口规模集聚效应对碳排放强度的作用[3436];同时,加入空间滞后因子以表示边变量间的空间相关性;加入科技支出和外商直接投资和来反映城市的技术水平与开放程度[3738],通过引入第二三产业产值占GDP比重替代富裕程度,以反映经济规模与结构[39,20];结合对外国相关研究文献的参考,加入常用于探讨城市问题的土地规模作为控制变量,以增加模型的解释能力。选取的具体变量及变量说明见表3。

(三)系统GMM估计

为了全面探究相关因素对碳强度的动态影响,避免变量内生性导致的估计偏误[40],本文选取基于系统广义矩估计(系统GMM)的动态面板回归模型对变量的显著性和作用方向进行初识,并添加因变量的一阶滞后项和内生性的变量滞后项作为工具变量,模型形式为:

在不考虑空间相关性的条件下,由于样本为平衡端面板数据,可直接进行系统GMM估计,得到的回归结果见表4。为减少潜在内生性对模型结果的影响,加入因变量intensity的一阶滞后项,同时将检验后存在内生性的第二产业占比的一阶滞后项作为工具变量,代入模型迭代共46次,得到Wald检验结果为22944。其中,人口规模及其二次项的估计值虽通过了显著性检验,但与碳强度的关系未呈现倒U型,而是随着人口规模的增加,单位GDP的碳排放量呈逐步好转态势。而第三产业产值占比变量估计系数符号相反,表明第三产业发展对减少城市碳强度具有促进效应。在此基础上对模型扰动项进行自相关检验(ArellanoBond test),得到Z2值为087125(P=03836),未通过5%的显著性检验,可视为基本消除模型内生性。

(四)空間杜宾模型

依托于系统GMM的估计结果,本文在空间计量框架下对模型进行优化,以分析各因素变动对区域的综合效应。参考Lesage等[41]给出的空间杜宾模型(SDM)对假设进行改进,将变量的空间相关关系引入模型,得到空间计量模型的形式为:

通过对考虑随机效应和固定效应的空间杜宾模型分别进行回归(见表4),两种效应的Hausman检验结果为-19391,且随机效应得到关键变量系数的结果优于固定效应,因而选取随机效应模型结果进行分析,得到除土地规模外其他变量及截距项的估计结果均显著,其中人口规模、第二产业产值占比和科技支出占比3个变量的空间滞后项结果均通过了1%的显著性检验,表明这些因素存在空间溢出效应,在空间上对周边区域碳强度存在溢出影响。同时,通过Wald和LM检验,得到结果不能同时满足原假设,因而空间杜宾模型(SDM)不能简化为空间误差模型(SEM)或空间滞后模型(SLM)。

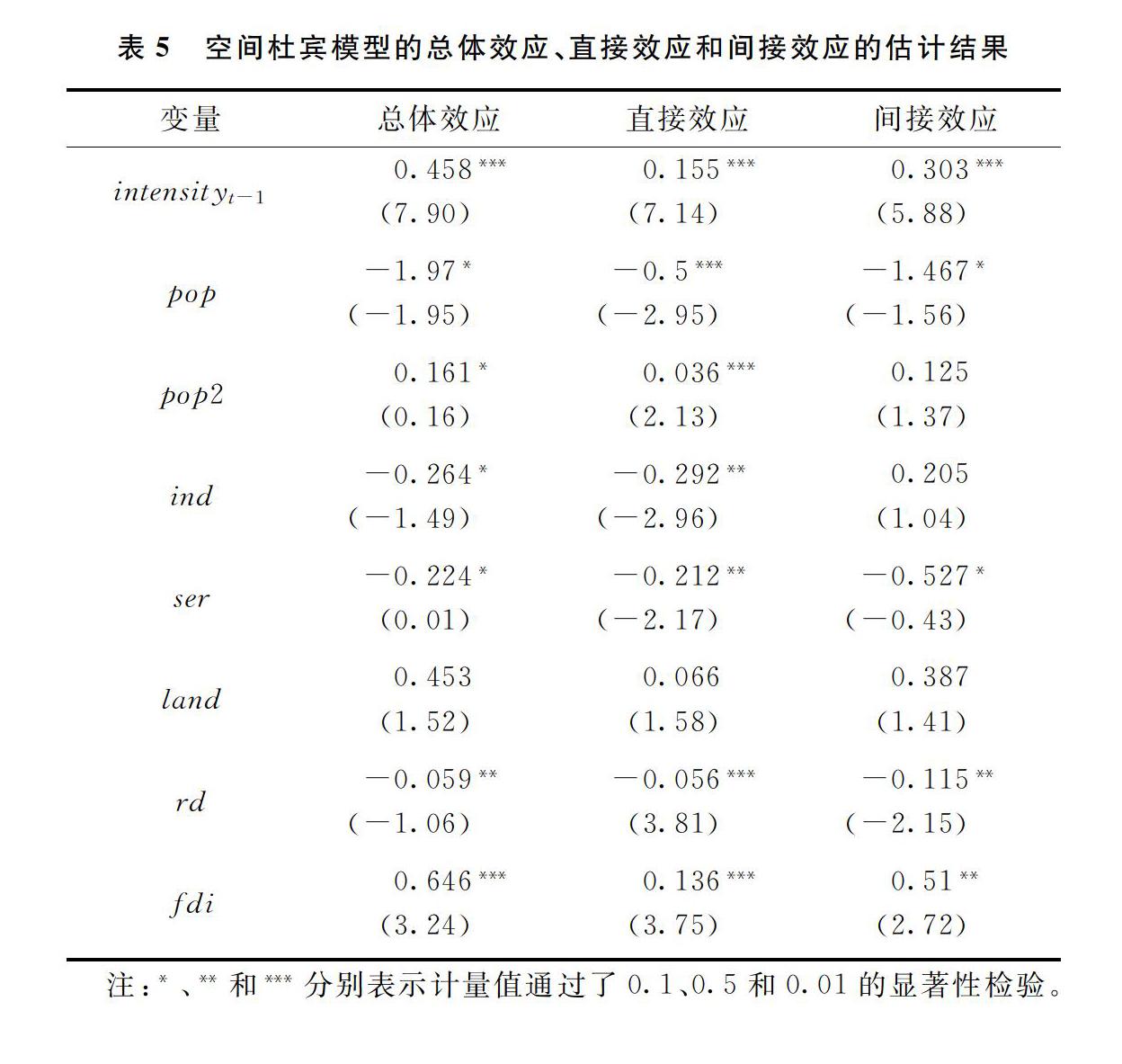

空间杜宾模型给出了双向随机效应的估计值,但由于模型中纳入了变量的空间滞后项,需要对解释变量的空间影响程度进行进一步探讨。因此,本文将模型结果分解为直接与间接效应,以便了解不同变量变动对系统各部分影响的冲击。从模型结果(表5)来看,intensityt-1的估计系数显著为正,表明碳强度受本地和周边城市前置期碳强度的影响;pop的直接效应与间接效应均显著为负,表明人口规模对城市及周边区域的碳强度具有减缓效果,即人口规模的增加能够促进其能耗碳强度的降低;相反,pop2回归系数并不显著,表明当前人口规模对城市发展仍具正向效率,且尚未呈现明显的倒U或N型变化态势;ser对碳强度存在负向的直接和间接效应,表明服务类产业在过去10年对城市环境的碳排放低于其经济贡献,这种对碳强度的削弱效果也会影响周边区域,而ind却未表现出这样的外溢效果;rd存在负向的直接效应为负,表明财政支出比例的增加在一定程度上能够降低碳强度,但这种创新驱动的空间溢出效果并不明显;fdi为城市带来的直接与间接效应均为正,表明样本期内外国资本的投向以城市高能耗产业为主,带动了居民能耗碳强度的增加。

(五)模型结果分析

1.人口规模是驱动能耗碳强度变动的根本动因

城市是人口集聚的产物,其经济与环境的变动归根结底是人类行为决策的结果。人口扩张带动了城市经济和能源消费的增加,在样本期内呈现对碳强度指标的消减效果。其原因可以用本地市场效应机理予以解释。中国地级市在近10年仍处于人口增加推进经济规模增长的上升阶段,快速城镇化为城市生产提供了充足的劳动力供给,社会福利处于边际效益大于边际成本的提升阶段。都市圈内中心城市的发展会传导并带动周边区域,圈内城市在规模经济的带动下表现出同样的碳强度减少态势。随着城市人口密度的增加,拥挤效应使人口集聚带来的边际效益递减、边际成本递增,人们便会开始需求更为优化的发展策略,通过改变需求偏好,有意识的进行减少碳源、增加替代能源消费的行为,从需求角度推动区域产业结构的优化调整。

2.产业结构调整有助于缓解区域整体碳强度水平

碳强度能够将与城市品质相关的碳污染和经济增长两类指标纳入到同一分析框架中,通过对产业结构变化带来的边际成本和边际效益比较,样本期内地级市第二、三产业占GDP比重的提升均可实现碳强度的降低,而第三产业占比增加的效果也会外溢到周边城市。服务业产值占比较高的城市,其产业结构逐步向高科技、低耗能方向调整,对煤炭等化石燃料能源消耗较高的产业对城市经济贡献占比减少,甚至被其他产业所替代。此外,服务业的引入提升了城市生活品质,使居民在满足基本生活需要的基础上,加速了对城市环境、生态质量的需求。

3.碳强度存在时空上的路径依赖

城市居民能耗碳强度的路径依赖特性主要表现在时间和空间两个维度上。在时间维度上,由于居民对能源消费具有行为惯性,尤其对城市中直接能耗占比较高的电力、供暖、交通等环节存在刚性需求,这种消费粘性在无外力干预下短期内不会剧烈波动,城市碳强度在某一期间内会呈现同趋势变化。在空间维度上,受到产业集群和消费行为趋同的影响,中心城市与周边区域的碳强度存在空间依赖关系,其影响不受行政边界的限制且存在循环累计因果效应,中心城市的能源消费习惯会随着生产要素的流动影响周边城市,并在区域内形成空间叠加效果。因此,能源消费的空间关联性和溢出性会影响所在区域的碳排放决策的特征[42],使节能减排成为某一时间段内、整个区域需合作应对的问题。

4.中外资本对碳强度的作用效果存在差异

投资为城市经济增长带来新的活力,也对居民消费具有拉动作用。然而在对城市居民能耗碳强度的影响上,中外投资显示出不同的作用效果。以政府科技支出为代表的国内资金对临近区域的碳强度存在减弱效果。科技投资额度在一定程度上反映了地方政府对科技创新的重视程度,创新是改善产业结构和城市环境质量的动因,而财政支出为产业和技术创新了资金支持和政策导向,有助于实现“波特假说”所认为的,产业的技术创新与竞争,能够在提升生产效率的同时,驱动生态环境优化。相比之下,样本期内外商直接投资对地级市居民能耗碳强度具有正效应。这与此前Chaudhur等的研究结论[4344]相一致,认为由于现阶段FDI主要投于国内高能耗产业,对碳排放强度具有正向刺激。诚然,文中FDI的行业投向并未细化,其对城市碳排量和经济增幅的具体影响还需深入探究。

五、结论与政策性启示

本文以减缓全球变暖为出发点,基于中国政府对于碳减排的宏观规划和战略目标,以作为第二大碳源的城市居民能耗为研究对象,通过对其碳强度指标的测算、空间相关性及成因分析,以期从居民能源消费角度探究降低城市碳强度的方法。通过选取2007—2016年中国285个地级市的面板数据,分别对城市居民直接能源消耗的主要环节进行分类测算,并在此基础上完成碳强度水平的估计。基于空间溢出效应分析,对碳强度数据的空间相关性进行检验,进一步提出相關城市间居民能耗碳强度存在空间收敛性和空间交互效应。为了进一步探究碳强度的成因及影响,实现从能源需求侧降低每单位产值的边际碳排放,以STIRPAT模型框架为基础进行时空改进与变量优化,根据计量结果从人口、消费、产业结构调整和投资等角度解释需求侧碳强度及其空间影响的成因,为实现城市碳减排治理目标提供新的思考角度。随着中国城镇化的快速发展,城市之间生产要素流动和贸易往来愈发密切,高效率的物流网络和跨区域的产业集群使城市经济发展不再受行政边界的限制,空间依赖性不断增强。环境作为一种公共物品,其外部性特征决定了政府干预的必然性;而其具有的时空相关性及其与经济增长之间不可分割的紧密关系,使政府的治理决策不仅要考虑对城市本身的影响,更要尊重关联城市间市场机制的自我选择与调整。在市场机制作用下,人口与经济规模变化驱动区域能源消费与要素行为的转变,以居民能耗碳强度为代表的污染指标的高低是其内在作用机制的外显结果。

基于模型分析结果,可以从以下几方面对区域碳排放强度进行控制。首先,基于居民生活能耗碳强度具有空间集聚的特点,在进行减排政策制定时对地理相邻或具有密切经济联系的城市要尽量协调一致,以避免在本城市实施减排政策时,对其他相邻城市产生“污染避难所”效应,削弱减排政策的效果。应建立健全从区域整体视角出发的减排联动机制,将碳排放这一具有空间溢出效应的问题在区域内实现效应的内部化。可通过构建联防联动机制,重点对碳排放空间相关程度较高的东北、华北地区相关省市实施联防联控,通过政策上的统筹协同,以降低区域整体绝对碳排放水平。此外,应避免由于区域间非引导性产业转移所可能导致的“碳泄漏”现象,把握当前工业化、城镇化发展契机,在推动经济增长的同时,通过引入新技术和合理的产业结构调整,以降低碳排放规模,建立区域低碳的可持续发展经济模式。同时,对于城市而言,人口规模是一把双刃剑,对城市发展的效益取决于其带来的边际经济收益与边际环境成本的关系。通过对人口规模和人口结构的合理调控,在不影响经济发展节奏的前提下,减少边际产值的碳排放量,降低区域能源消耗,提升城市宜居性和生活品质。其次,产业类型与结构关系到城市经济增长的效率和可持续性,可以通过招商引资政策,有目的地促进高精尖产业在区域内集群,逐步清退原有产能过剩的高耗能产业,改善城市产业结构,形成以核心城市辐射带动周边中小城市产业协同的城市产业网络体系。这种以高新技术产业带动建立的产业网络既能够增加城市间的经济联系,提升区域竞争地位,

新技术的引入能够有效提升生产效率,更能吸引同类型企业集聚,产生规模效应,

更能够通过产业结构优化环节对能源的依赖,降低区域碳强度。最后,可以适时增加政府财政支出以鼓励技术创新与人才培养,合理引导外商资金流向,加强对低碳、新能源、新材料类产业的培养和扶持;通过区域交流与合作推动知识溢出,实现由创新和智慧驱动的内生增长机制。

参考文献:

[1]IPCC. Climate change 2007: The fourth assessment report of the intergovernment panel on climate change [M]. England: Cambridge University Press, 2007.

[2]International Energy Agency. CO2 emissions from fuel combustion (2018 edition) [EB/OL]. (20181030). https: ∥doiorg/101787/co2_fuel2018en.

[3]蔡博峰. 中国城市温室气体清单研究 [J]. 中国人口·资源与环境, 2012(1): 2127.

[4]IEA. World energy outlook 2008 [R]. Paris: IEA, 2008.

[5]李科. 我國城乡居民活能源碳排放的影响因素分析 [J]. 消费经济, 2013(2): 7376+80.

[6]Zheng B, Zhang Q, Steven J, et al. Infrastructure shapes differences in the carbon intensities of Chinese cities [J]. Environmental Science & Technology, 2018, 52(10): 60326041.

[7]Greening L A, Ting M, Krackler T J. Effects of changes in residential enduses and behavior on aggregate carbon intensity: Comparison of 10 OECD countries for the period 1970 through 1993 [J]. Energy Economics, 2001, 23(2): 153178.

[8]Schipper L, Murtishaw S, Khrushch M, et al. Carbon emissions from manufacturing energy use in 13 IEA countries: Longterm trends through 1995 [J]. Energy Policy, 2001, 29(9): 667688.

[9]Liu H T, Guo J E, Qian D, et al. Comprehensive evaluation of household indirect energy consumption and impacts of alternative energy policies in China by inputoutput analysis [J]. Energy Policy, 2009, 37(8): 31943204.

[10]Carolina H. Factors influencing residents energy use-A Study of energyrelated behavior in 57 Swedish homes [J]. Energy and Biuldings, 2015, 87(1): 243252.

[11]张艳, 秦耀辰, 闫卫阳, 等, 我国城市居民直接能耗的碳排放类型及影响因素 [J]. 地理研究, 2012(2): 345356.

[12]Leontief W W. Quantitative input and output relations in the economic systems of the United States [J]. Review of Economics and Statistics, 1936, 18(3): 105125.

[13]Lenzen M. Primary energy and greenhouse gases embodied in Australian final consumption: An inputoutput analysis [J]. Energy Policy, 1998, 26(6): 495506.

[14]Papathanasopoulou E. Household consumption, associated fossil fuel demand and carbon dioxide emissions: The case of Greece between 1990 and 2006 [J]. Energy Policy, 2010, 38(8): 41524162.

[15]Ang B W. Decomposition analysis for policymaking in energy: Which is the preferred method? [J]. Energy Policy, 2004, 32(9): 11311139.

[16]Bin S, Dowlatabadi H. Consumer lifestyle approach to US energy use and the related CO2 emissions [J]. Energy Policy, 2005, 33(2): 197208.

[17]Wei Y M, Liu L C, Fan Y. The impact of lifestyle on energy use and CO2 emission: An empirical analysis of Chinas residents [J]. Energy Policy, 2007, 35(1): 247257.

[18]Padgett J P, Sterinemann A C, Clarke J H, et al. A comparison of carbon calculators [J]. Environmental Impact Assessment Review, 2008, 28(2/3): 106115.

[19]黄菁, 陈霜华. 环境污染治理与经济增长: 模型与中国的经验研究 [J]. 南开经济研究, 2011(1): 142152.

[20]原嫄, 席强敏, 孙铁山, 等. 产业结构对区域碳排放的影响——基于多国数据的实证分析 [J]. 地理研究, 2016(1): 8294.

[21]Jorgenson A K, Clark B. Assessing the temporal stability of the population/environment relationship in comparative perspective: A crossnational panel study of carbon dioxide emissions, 19602005 [J]. Population & Environment, 2010, 32(1): 2741.

[22]程葉青, 王哲野, 张守志, 等. 中国能源消费碳排放强度及其影响因素的空间计量 [J]. 地理学报, 2013(10): 14181431.

[23]万文玉, 赵雪雁, 王伟军. 中国城市居民生活能源碳排放的时空格局及影响因素分析 [J]. 环境科学学报, 2016(9): 34453455.

[24]Nag B, Parikh J. Indicators of carbon emission intensity from commercial energy use in India [J]. Energy Economics, 2000, 22(4): 441461.

[25]Chikaraishi M, Fujiwara A, Kaneko S, et al. The moderating effects of urbanization on carbon dioxide emissions: A latent class modeling approach [J]. Technological Forecasting & Social Change, 2015, 90(A): 302317.

[26]Feng Z H, Zou L L, Wei Y M. The impact of household consumption on energy use and CO2 emissions in China [J]. Energy, 2011, 36(1): 656670.

[27]德内拉·梅多斯, 乔根·兰德斯, 丹尼斯·梅多斯. 增长的极限 [M]. 李宝恒, 译. 长春: 吉林出版社, 1997: 810.

[28]Ehrlich P, Holdren J. Impact of population growth in population, resources and the environment [M]. Washington DC: US Government Printing Office, 1972.

[29]Rosa E A, Dietz T. Climate change and society: Speculation, construction and scientific investigation [J]. International Sociology, 1998, 13(4): 421455.

[30]Walter I, Ugelow J L. Environmental policies in developing countries [J]. Ambio, 1979, 8(2/3): 102109.

[31]Maddison D. Environmental kuznets curves: A spatial econometric approach [J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2006, 51(2): 218230.

[32]苏梽芳, 胡日东, 林三强. 环境质量与经济增长库兹尼茨关系空间计量分析 [J]. 地理研究, 2009(2): 303310.

[33]徐盈之, 王书斌. 碳减排是否存在空间溢出效应?——基于省际面板数据的空间计量检验 [J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2015(1): 4150.

[34]朱勤, 彭希哲, 陆志明, 等. 人口与消费对碳排放影响的分析模型与实证 [J]. 中国人口·资源与环境, 2010(2): 98102.

[35]李泉, 马黄龙. 人口集聚及外商直接投资对环境污染的影响——以中国39个城市为例 [J]. 城市问题, 2017(12): 5664.

[36]胡宗义, 王天琦. 人口结构和经济增长对碳排放的影响分析 [J]. 经济数学, 2018(3): 17.

[37]姚奕, 倪勤. 中国地区碳强度与FDI的空间计量分析——基于空间面板模型的实证研究 [J]. 经济地理, 2011(9): 14321438.

[38]张兵兵, 徐康宁, 陈庭强. 技术进步对二氧化碳排放强度的影响研究 [J]. 资源科学, 2014(3): 567576.

[39]查建平, 唐方方, 别念民. 结构性调整能否改善碳排放绩效?——来自中国省级面板数据的证据 [J]. 数量经济技术经济研究, 2012(11): 1833.

[40]Roodman D. How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata [J]. The Stata Journal, 2009, 9(1): 86136.

[41]Lesage J, Pace R K. Introduction to spatial econometrics [M]. New York: CRC Press, 2009.

[42]劉华军, 刘传明, 孙亚男. 中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究 [J]. 中国工业经济, 2015(5): 8395.

[43]Chaudhuri S, Mukhopadhyay U. Foreign direct investment, environmentally sound technology and informal sector [J]. Economic Modelling, 2013, 31(3): 206213.

[44]龚新蜀, 王曼, 张洪振. FDI、市场分割与区域生态效率: 直接影响与溢出效应 [J]. 中国人口·资源与环境, 2018(8): 95104.

责任编辑、校对: 李再扬