农民工就业能力能否促进就业质量?

摘要:本文以2012—2016“中国劳动力动态调查”(CLDS)数据为基础,采用结构化方式评估农民工的就业能力和就业质量状况,构建就业能力影响就业质量的多维实证模型,分析影响农民工就业质量的主要就业能力,及其与其他就业群体之间的差异。研究发现,农民工在人力资本和社会资本等关键就业能力指标以及工资收入、工作环境、职业发展、工作满意度等就业质量上低于城镇职工,并且不平等状况随代际推移不断扩大。就业能力中的人力资本、社会资本、职业认同和敬业度等维度对就业质量的影响较明显,并且随劳动力工作城市和身份类别而存在差异;影响二代农民工就业质量的关键因素为工作城市和个体人力资本水平,但职业技术教育对其就业质量的改善作用较低。农民工就业能力提升和质量改善应重点加强人力资本投资,调整职业技术教育发展思路,提升教育的城乡公平性,同时构建综合性的就业能力培养机制。

关键词:就业质量;农民工;就业能力;代际差异;城乡差异

文献标识码:A

文章编号:100228482020(02)001616

一、问题的提出

2019年,中央政府工作报告首次将就业问题置于经济社会发展全局的高度,把就业政策与财政政策、货币政策并列于宏观政策层面,表明全社会对就业问题的关注和重视达到前所未有的高度,也凸显当前和未来就业领域面临较大的压力和矛盾。随着农村和农业剩余劳动力逐步向城市和非农行业转移,中国劳动力资源的总量和成本比较优势下降[1],加之2018年以来中美贸易摩擦升级导致宏观经济外部输入性风险加大,外向型经济部门以及相关产业链的一线工人就业稳定问题愈发显现[2]。农民工作为中国一线产业工人队伍的重要组成部分,其就业质量和就业能力提升变得更为迫切。工资水平低、劳动时间长、劳动保障低、就业稳定性差、雇佣关系不规范、职业发展受限等问题使得农民工就业质量长期以来整体偏低[3],并且在新生代农民工群体中并未得到较大改善[4],严重制约了产业工人队伍的稳定性和可持续性[5]。同时,随着国内各行业围绕高质量发展主线推进供给侧结构性改革,产业升级创新、生产提质增效、技术瓶颈突破等一系列问题要求加速产业工人队伍的技能素质更新,农民工就业能力提升的要求比以往更为迫切[6]。

对此,中央近年来多次出台相关政策,期望通过国家层面的政策推动农民工就业能力和就业质量提升。2014年,国家发改委发布《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》要求落实城乡劳动者平等就业、同工同酬,依法为农民工缴纳社会保险,通过开展职业教育和技能培训提升农民工融入城市社会的能力。2017年国务院《“十三五”促进就业规划》明确提出到2020年实现就业质量进一步提升的目标,农民工被列入就业工作重点人群,要求各地积极开展“技能人才增收行动”“新型职业农民增收行动”,实现农民工工资收入合理增长,就业权益保护完善。在一系列推进农民工就业质量提升的政策中,圍绕职业技能培训开展的就业能力建设成为工作重点。2016年,教育部、中华全国总工会联合发布《农民工学历与能力提升行动计划——“求学圆梦行动”实施方案》,明确指出提升农民工学历层次和技能水平的目标在于帮助其实现体面劳动,鼓励企业将农民工参加继续教育与薪酬、晋升相结合,使农民工就业能力提升有效服务于产业转型升级。2019年伊始,人力资源社会保障部和国务院先后颁布了《新生代农民工职业技能提升计划(2019—2022年)》和《国家职业教育改革实施方案》两项重要计划方案,要求加强新生代农民工职业技能培训,带动农民工队伍技能素质全面提高,并进一步将其与工人待遇相关联,加强技能人才激励。2019年政府工作报告再次将农民工列为就业工作重点群体,鼓励农民工报考高职院校,并通过招用农村贫困人口、根治欠薪问题、防止和纠正身份歧视、规范灵活就业形态等方式提升农民工就业能力,多角度改善农民工就业质量。

然而,政策措施的密集出台能否取得实效,有几个关键问题需要回答:其一,农民工就业能力的建设重点放在职业技术能力培养,这能否体现农民工就业能力的主要方面?其二,农民工就业质量提升的政策目标集中在解决薪资和社会保障问题,这是否代表农民工群体,尤其是日渐成为一线产业工人主体的二代农民工群体对于体面劳动的关键诉求?其三,职业教育和技术培训在多大程度上改善了农民工的就业质量,能否帮助其摆脱户籍身份束缚造成的差别待遇?哪些就业能力能更加有效地改善农民工的就业质量?这些问题关系着政策的实际效果和未来的调整方向,需要深入的理论分析和实证检验。

二、文献综述

有关农民就业能力和就业质量问题的研究,已有文献主要围绕就业能力和就业质量结构,以及不同就业能力与就业质量之间的关系展开分析。

农民工就业能力的构成主要延续了一般劳动者群体的就业能力分析框架:较早的研究认为就业能力主要与工作技能和受教育程度相关[78],随着分析的逐步深化,研究者们对于就业能力的理解日趋完整,从Law等[9]的三维度就业能力分析框架(个人适应性、个体与市场的交互、职业认同),到Fugate等[10]的四维度分析框架(职业认同、个人适应性、社会资本和人力资本),以及Heijde等[11]的五维度就业能力框架(职业专长、期望与优化、个人灵活性、公司意识、雇员与雇主利益的平衡),进而扩展至Lindsay等[12]的广义就业能力的分析框架(个人因素、个人周边环境因素、外部因素)。但是由于国外就业能力的相关研究较少关注中国城乡二元劳动力市场结构下的特殊问题,因此对于农民工就业能力结构的讨论较为少见,仅在部分针对移民群体的分析中指出可以从职业教育的角度入手对移民进行就业能力培育[13]。国内关于农民工就业能力的讨论较多参照Fugate等[10]的四维度就业能力模型[1415],以及Mcquaid等[12]的广义就业能力模型[16],并且较侧重于指标体系的构建,而据此进行的数据测量和实际应用则相对欠缺。

有关农民工就业质量的研究发端于1999年国际劳工组织(International Labor Organization,ILO)提出的“体面的劳动”概念以及由此构建的基本指标体系,主要包含就业机会、可接受的工作、足够的收入和生产性工作、工作稳定性、社会公平待遇、劳动安全、社会保障、工作与家庭生活平衡、社会对话与劳动关系以及经济和社会因素[1718]。由此可见,“体面劳动”实际上同时包含了就业数量和就业质量两层含义,但较为偏重后者。在此后的发展中,有关就业质量的研究逐渐区别于就业数量,成为相对独立的研究分支[1921]。国内研究者对于农民工就业质量的结构化研究远晚于对其就业数量的讨论[2223],原因在于长期以来中国劳动力供大于求的状态使得防治失业率上升成为就业工作的主要任务。但隨着近年来供需结构发生改变,新生代农民工的需求也从满足基本生存向更高层次迈进,农民工就业质量问题逐步受到重视[24]。部分文献从劳动报酬、工作稳定性、工作环境、劳资关系、社会保险等角度评估了新生代农民工的就业质量[2526],并从受教育程度、劳动技能、就业保护、就业环境等角度分析了影响农民工就业质量的因素[27],但大部分文献以局部地区调查或个体访谈为基础数据来源,结构化评估的全面性和科学性均有待提升。

农民工就业能力与就业质量之间的关系研究则较多讨论局部就业能力或就业质量之间的相关性,包括教育、培训等人力资本[2628],工作与家庭关系、同乡关系等社会资本[2930],个体认知能力、工作搜寻能力、务工距离等因素对工资收入、工作满意度、工作时间及社会保障水平的影响[3133]。多数文献在讨论两者相关性时并未将其纳入整体就业能力与就业质量框架中,局部或单独要素间的相关性分析使得该问题研究的全面性存在欠缺,从而使得政策重点指向性较为模糊;对人力资本相关的就业能力分析主要围绕受教育年限展开,对于职业技术教育、身体和心理健康等人力资本要素的讨论较少,而从近期农民工就业政策和教育改革重点来看,职业技术能力提升能否带来就业质量改善越来越成为焦点问题;并且大多数分析主要基于农民工群体样本,因此较难评估农民工就业能力对就业质量的影响与其他就业群体之间的差异。

基于已有研究存在的不足,本文将从三个方面拓展和创新分析:首先,以结构化框架分析农民工群体的就业能力和就业质量状况,从代际和城乡户籍身份比较视角重点分析二代农民工的就业能力及就业质量差距,改变已有研究中注重指标体系构建但运用不足的状况;其次,构建就业能力影响就业质量的多维实证分析模型,评估影响就业质量的主要就业能力因素,重点考察其在二代农民工和其他就业群体之间的差异,比较完整地勾勒出农民工群体就业质量提升的能力障碍;其三,对职业技术教育等在以往实证研究中关注较少,但近期作为政策焦点的就业能力进行重点分析,揭示可能存在的政策偏差。

三、数据描述与统计比较

(一)数据简介

本文进行实证分析所使用的数据来源于中山大学社会科学调查中心“中国劳动力动态调查”(China Laborforce Dynamics Survey,CLDS)2012、2014和2016年度数据。该调查采用了多阶段、多层次随机抽样法,样本包含了除海南、西藏及港澳台以外的29个省份城乡劳动力个人、家庭和村居状况数据,与本研究相关的劳动力人口学特征、就业及学习经历、流动和工作状态等资料较为全面,为农民工就业能力与就业质量研究提供了丰富的基础数据。

依据研究目标,首先筛选出目前工作状态为“有工作”的样本;然后以“户口性质”“个体出生时间”和“是否从事非农工作”三个维度将劳动力样本定义为五个身份类别。

(二)统计比较

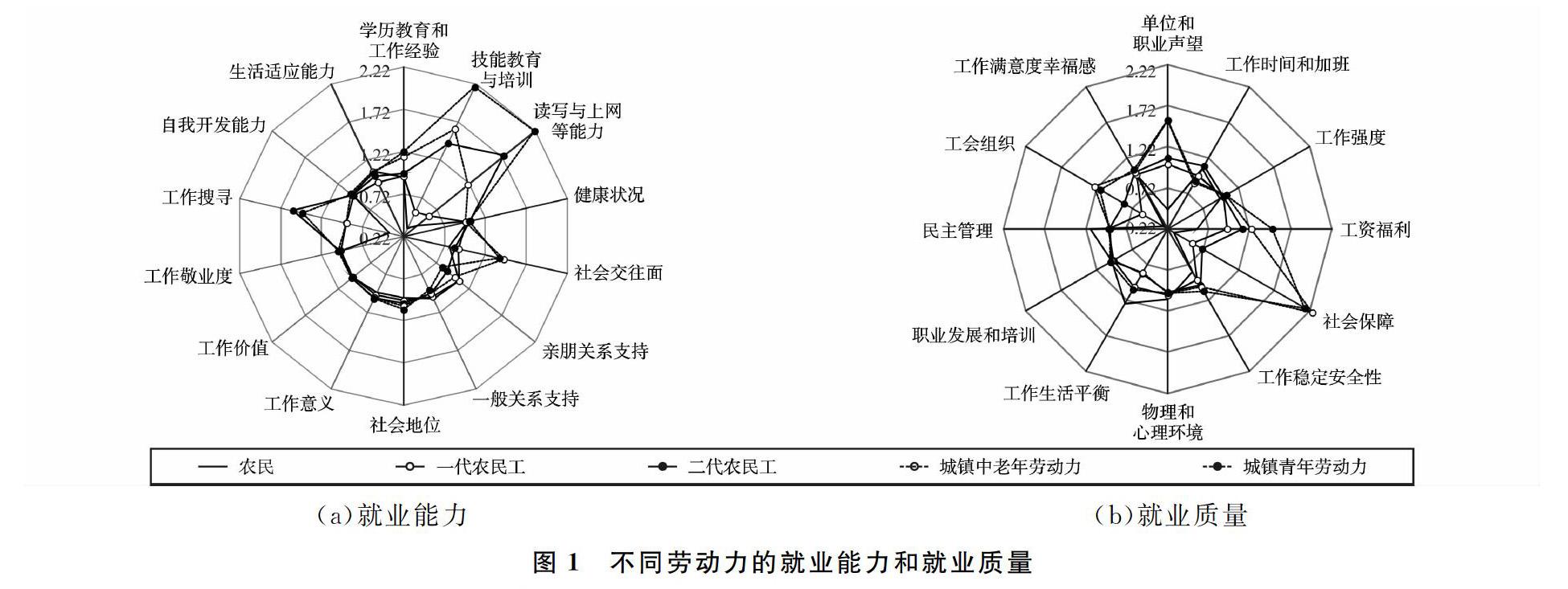

从就业能力来看,二代农民工在读写与互联网使用、职业技能教育与培训、工作搜寻能力、生活适应能力、身体健康状况、学历教育水平、社会地位和工作意义认知等方面均高于一代农民工,尤其是前三项的代际差距十分显著;而在社会交往面和一般关系支持方面则稍低于一代农民工。与同龄的城镇青年劳动力相比,二代农民工在社会交往面、技能教育与培训、读写与互联网使用、学历教育和工作经验、社会地位等方面的差距明显,如图1(a)所示。如果将二代农民工与城镇青年职工的就业能力差异和一代农民工与城镇中老年职工的就业能力差异进行比较,可以发现学历教育、工作经验、社会交往面和社会地位的城乡差异随代际显著扩大。上述情况表明农民工在人力资本和社会资本等关键就业能力指标上与城镇职工差异较大,并且随着代际推移这些能力差距在不断加深。

从就业质量来看,二代农民工在社会保障水平、工会组织参与度、工资福利、工作稳定和安全性、单位和职业声望、工作满意度和幸福感等方面均高于一代农民工;而在工作和生活平衡、民主管理感受方面则低于一代农民工。与同龄的城镇青年职工的就业质量差距主要体现在社会保障、职业和单位声望、工会组织参与度、工资福利、工作和生活平衡、工作稳定和安全性、工作强度、职业发展和培训以及工作满意度和幸福感等方面,尤其是前四项的差距十分明显,如图1(b)所示。城乡差异随代际显著扩大的就业质量维度包括工作与生活平衡、工作物理和心理环境、职业发展和培训、工资福利、工作满意度和幸福感等。

四、计量模型与实证分析

(一)计量模型

本文的统计比较表明,学历教育和工作经验、社会交往面和社会地位等人力资本及社会资本因素可能是影响农民工的就业质量以及实现不同群体就业质量差距缩小的关键,而工资收入、工作环境、职业发展以及工作满意度等则是农民工与城镇职工就业质量差距的主要方面,也是就业质量提升的难点,在计量分析中将予以特别关注。由于这些就业质量变量的数据特性并不一致,既有连续型变量,也有0、1二值变量和多值离散变量,因此需要选择合适的模型对其进行估计。

首先,构建包含身份类别交叉项的模型,用于分析工资收入、工作时长等连续变量受不同维度就业能力的影响:

从模型(2)可知,在分析1~n类就业能力对就业质量的影响时,不仅需要观察其自身主效应的影响αA(A=1,2,…,n),还需要依据交叉项系数γAB分析身份类别因素是否对主效应产生促进或阻碍的辅效应,因此第A类就业能力xA的综合效应为

αA+∑bB=1γABstatusB;反之,也可以分析身份类别主效应对就业质量的影响βB,及其与就业能力的交互作用是强化还是弱化了身份类别的作用,因此第B种身份类别的综合效应为

βB+∑nA=1γABxA。其余各类就业能力变量xA(A=n+1,n+2,…,a)和其他控制变量zC(C=1,2,…,c)也可能影响就业质量但不一定存在交互作用。所有自变量和因變量的含义参见表1和表2,表1中未罗列的其他控制变量包括各行业二值变量、调查年份、东中西部地区二值变量,按一线至五线城市区分的城市等级变量及其与身份变量的交叉项等

城市等级区分依据第一财经“新一线城市研究所”的《2017中国城市商业魅力排行榜》,网址为https:∥www.yicai.com/news/5293378.html。样本中在一线、新一线、二线、三线、四线和五线城市及其周边农村地区工作的个体分别占516%、1328%、1510%、2265%、1858%和2523%。。由于农民工打工城市地区的劳动力市场分割状况、劳动保护政策、社会保障制度、落户难度、工作生活节奏、开放包容度以及其他各类城市公共服务水平等都存在显著差异,工作城市选择可能对其就业质量产生较大影响,因此该变量的系数估计值也会加以关注。

其次,对于加班状况、社会保障等0、1二值变量型的就业质量,构建Logit模型进行分析:

其中,yQ是潜在应变量,依据问卷赋值设计,当其大于等于1时被观察到,取值为yQ*,而当其小于1时则截尾,可采用最大似然法估计其参数,各变量含义与模型(1)相同。

由于就业能力自变量包含四方大面16个维度,近70个可观察变量,再加上行业、地区、城市等级与身份类别等变量,解释变量数量庞杂,很可能导致多重共线性、样本量不足等问题,因此首先对其进行主成分因子分析,删选方差累计贡献率超过95%的主成分,并分析这些主成分的内部构成,选取特征向量绝对值超过020且KMO值(KaiserMeyerOlkin检验统计量)超过060的原始变量[34],删选后的主要自变量一共30个(不计交叉项和控制变量);因变量就业质量主要依据样本量进行删选,去除了缺失率高于333%的变量

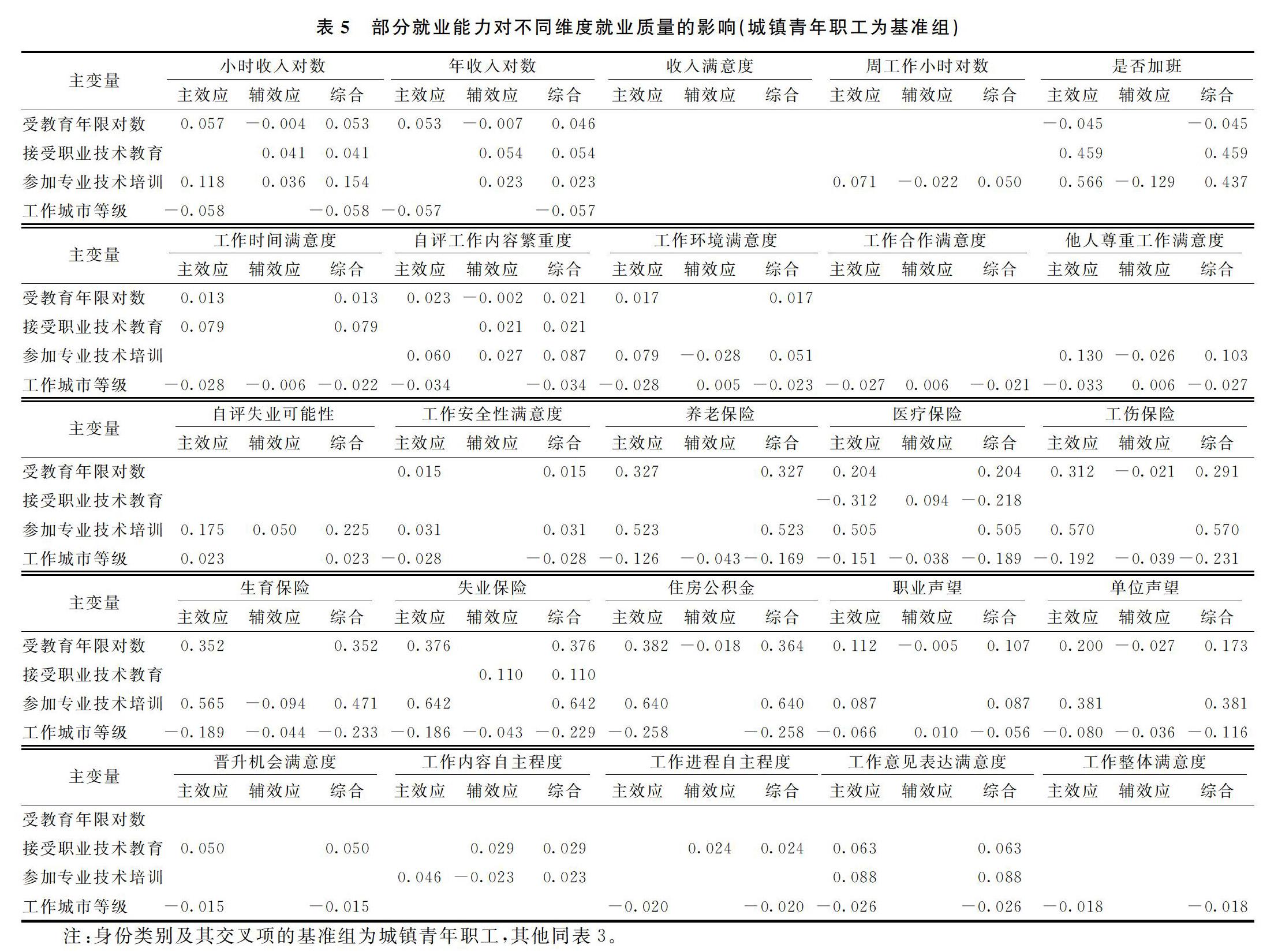

由于模型包含较多自变量,因此需要较大的样本量以保证足够的自由度,并且若要求回归方程具有较高的稳定性、显著性水平和较小的相对误差,也有赖于较大的样本容量,两者关系参见马赞甫等[36]的研究。。然后对计量模型(1)—(4)进行回归分析,并依据回归结果中具有统计显著性的系数估计值,整理部分就业能力对就业质量影响的主效应、二代农民工身份类别的辅效应及两者的综合效应(见表4和图2)。上述回归均以一代农民工作为身份变量基准组,有助于比较二代农民工与一代农民工就业质量差异受身份类别影响的程度;为方便二代农民工与城镇青年职工同龄组比较,还以城镇青年职工作为身份变量基准组进行同样的回归,同时也对二代农民工样本进行单独回归,整理后的回归结果见表5和图3。

(二)不同就业能力对就业质量的影响

在48个混合样本回归方程中,人力资本、城市级别、身份类别三类因素的在半数以上的方程中均具有统计显著性;社会资本、职业认同和敬业度、人力资本与身份类别的交叉项、城市级别与身份类别的交叉项在40%以上的回归方程中显著;而个体适应和自我开发相关变量只在3250%的方程中显著,表明就业能力中的人力资本、社会资本、职业认同和敬业度等维度对就业质量的影响更明显,并且就业能力可能因劳动力工作城市和身份类别而存在差异。而以二代农民工为样本的回归方程中,仅城市级别和人力资本两大类因素在40%以上的方程中显著,其中显著率较高的包括受教育年限、参加专业技术培训、自评身心疲劳状况、城市级别、工作经验等7项,职业技术教育的显著率并不高;而个体适应和自我开发、职业认同和敬业度、社会资本三大类就业能力仅在233%、217%和215%的方程中显著,其中仅工作兴趣感、农村生活不适应性两项因素在40%以上的方程中显著(表3),表明如果单独从二代农民工群体来看,影响其就业质量的关键因素为工作城市和个体人力资本水平,而其他就业能力的作用较为有限。

(三)不同维度就业质量的具体状况

具体而言,从收入状况来看,受教育年限的增加有助于提高小时收入、年收入和收入满意度,二代农民工受教育年限的增加比一代农民工更有助于提高其收入,但与城镇青年职工相比,二代农民工身份会降低教育年限的收入增长效应,并且二代农民工身份因素对收入满意度的辅作用不显著。接受职业技术教育对小时收入和收入满意度的影响不显著,接受职业技术教育的二代农民工收入及收入满意度没有显著高于对照组一代农民工,但小时收入和年收入显著高于对照组城镇青年职工,这表明对二代农民工进行职业技术教育投资比对城镇青年职工进行职业技术教育投资有更高的收入回报。参加专业技术培训有助于提高小时收入和年收入,但是二代农民工接受培训带来的收入提升并不显著高于一代农民工。工作城市级别较低的二代农民工收入水平更低,身体和心理健康状况的改善、社团和社会组织参与度上升有助于提高其收入水平,评价工作有趣、有工作毅力和韧性的二代农民工收入水平更高些,对城市生活适应度较高的农民工收入也较高。

从工作时间和加班情况来看,受教育年限的增加有助于降低周工作小时数,减少加班和提高工作时间满意度,但与对照组一代农民工相比,二代农民工受教育年限的增加将使其周工作时间更长、加班频率更高。接受职业技术教育和参加专业技术培训的劳动者更有可能加班,但与一代农民工相比,二代农民工接受职业教育可能有助于其降低加班频率。身体和心理健康状况较好的二代农民工周工作时间较短、加班较少,且工作时间满意度较高,工作城市级别较低、对城市生活适应度较高、本地定居意愿较高的二代农民工作时间较短、加班较少。

从工作强度和工作环境来看,受教育年限的增加、参加专业技术培训和接受职业技术教育有助于降低工作繁重度,并且前两者有助于提高劳动者对工作环境、工作合作和他人尊重工作满意度,但二代农民工身份变量的辅效应均为负向或不显著,这表明尽管教育和培训有助于农民工减轻工作强度和改善工作环境,但这种效应在二代农民工身上却呈现逐步弱化的趋势。工作城市级别较低的二代农民工工作内容的繁重度较高,工作环境、工作合作及他人尊重工作的满意度较低,并且与同级别城市的一代农民工相比更显著,但与其同级城镇青年群体相比,二代农民工对上述三项满意度稍高些。身体和心理健康水平较高的二代农民工工作繁重度较低,并且心理健康的改善还有助于提高二代农民工对工作环境、工作合作及他人尊重工作的满意度,并且这些个体的同事间信任程度、工作兴趣和成就感较高,也具有更高的城市生活适应性。

从工作稳定安全性来看,受教育年限的增加、参加专业技术培训有助于降低二代农民工的失业可能性、提升工作安全性满意度,职业技术教育尽管也有助于降低失业可能性,但二代农民工的身份的辅效应为负向,表明与一代农民工相比,职业教育在降低二代农民工失业可能性上的作用正在弱化。工作城市级别较低的二代农民工对工作安全性的满意度较低,身心健康水平、工作兴趣感较高的二代农民工失业可能性较低、工作安全性满意度较高。

从社会保障来看,受教育年限的增加、参加专业技术培训有助于提高劳动者养老、医疗、工伤、生育、失业保险和住房公积金覆盖水平,接受职业技术教育对社会保障的作用则相对弱些,对部分类型的社保覆盖作用不显著或为负向。与一代农民工相比,二代农民工增加受教育年限更有助于提升其社会保障水平,但与城镇青年职工相比,二代农民工身份显示负向的辅效应或不显著,这表明提高受教育水平虽然有助于缩小农民工代际间社会保障差异,但无助于缩小与户口相捆绑的城乡间社会保障差异。与接受过职业技术教育的一代农民工相比,二代农民工接受職业技术教育并不能带来更高的社会保障水平,甚至在某些社会保障项目上还呈现负向的辅效应,这表明职业技术教育并不能有效降低农民工代际间的社会保障差异。工作城市等级越低,各项社会保障水平越低,与一代农民工相比,在等级较低城市打工的二代农民工更容易获得养老、医疗和生育等部分保险,但与城镇青年劳动力相比,在较低城市打工的二代农民工在上述五类保险上的覆盖率会更低。这说明在中小城市、非一线城市工作有助于缩小农民工代际间的社会保障差异,但是并无助于改善其与同龄城镇劳动力之间的差异,在一、二线城市的劳动力市场上,这种社会保障差异更显著。社团和社会组织参与度、同事间信任度、城市生活适应性以及本地定居意愿较高的二代农民工社会保障水平也更好些。

从职业地位与职业发展的角度来看,受教育年限的增加、接受职业技术教育和参加专业技术培训有助于二代农民工向声望更高的职业和工作单位流动,但对于晋升机会满意度的提升作用不显著。二代农民工由于受教育年限带来的职业向上流动性高于一代农民工,但低于城镇青年劳动力;并且由职业教育带来的职业向上流动性低于一代农民工,与城镇青年劳动力的差异不明显,这表明农民工的职业向上流动主要受前劳动力市场阶段的受教育年限影响,职业技术教育更有助于一代农民工职业地位的改善,但对二代农民工的作用在弱化,甚至是负面的。尽管教育有助于改善青年农民工的就业职业和单位声望,但却拉大了他们与同一辈城镇青年职工的差距。在城市等级较低的地区工作时,就业者的职业和工作单位声望也较低,并且与一代农民工相比,二代农民工在中小城市、非一线城市职业向上流动的状况并未改善。部分回归结果显示,家庭成员、朋友和同乡之间信任度较高的个体职业向上流动性更高,但总体而言,社会资本、职业认同和敬业度、个体适应和自我开发等人力资本以外的就业能力因素在改善二代农民工职业地位和职业发展中的作用并不显著或不稳定。

从民主管理参与度来看,增加受教育年限、参加专业技术培训有助于提高劳动者的工作内容、进程自主程度和工作意见表达的满意度,但与一代农民工和城镇青年职工相比,教育和培训在提升二代农民工工作内容自主程度中的作用有所下降,这意味着同等受教育水平的二代农民工可能比其父辈和同龄城镇青年职工面临更加程序化的、科学管理式的生产模式。工作城市等级较低的二代农民工作自主程度和工作意见表达的满意度较低,工作成就感和兴趣感较高的个体则评价工作自主程度较高。在缺乏民主管理渠道来表达工作意见和维护劳动权益时,不同身份类别劳动者的维权渠道选择倾向也有所差别,二代农民工更愿意选择罢工、上访和找劳动部门的方式实现维权,而一代农民工更愿意找老乡帮忙,城镇青年劳动力的优选方案则是找律师帮忙,这与已有研究[36]中的部分结论相一致。

(四)职业技术教育对就业质量影响的进一步讨论

综合来看,职业技术教育对于农民工就业质量的改善低于受教育年限和专业技术培训等人力资本投资,并且对不同就业质量影响呈现分化的状况,职业技术教育对收入和收入满意度的影响不显著,也不能使得二代农民工收入及收入满意度显著高于一代农民工;接受职业技术教育的二代农民工更有可能加班,尽管其加班频率比上一代有所下降;职业技术教育在降低二代农民工失业可能性上的作用比一代农民工有所下降;职业技术教育并不能给二代农民工带来更高的社会保障水平,无助于缩小与户口相捆绑的城乡间社会保障差异;由职业教育带来的二代农民工职业向上流动性也低于一代农民工,对职业地位改善作用呈现弱化趋势。

上述结论在已有的研究中较少发现,可能源于已有的实证分析大多没有将职业技术教育和其他教育类型进行区别研究,而是通常将其折合成相应的受教育年限加以统一考察,从而掩盖了职业技术教育与普通中高等教育的差异。而实际上,从教育的信号理论观点来看[37],如果劳动者接受的教育类型主要传递了关于其能力的信号,而并非提升不同类型的专业化人力资本水平,那么与同等学历阶段以升学为目的普通中高等教育相比,接受职业技术教育很可能被视为低能力的信号,“读不了高中才上技校”“考不上本科才读高职”即为这一观念的典型表达。如果这一逻辑成立,那么职业技术教育在某种程度上可能成为劳动力市场分割和社会分层的方式之一,尽管接受职业技术教育的二代农民工就业质量可能比仅接受过初等教育的一代农民工有所提升,[JP2]但也仅限于其工作的次级劳动力市场范围之内,而当其向上流动至主要劳动力市场时则存在明显的“学历天花板效应”,因此也就不难理解职业技术教育在改善农民工就业质量上的作用较为有限这一现象。

当然,如果接受职业技术教育的农民工仍然有机会接受更高层次的教育,从而打破劳动力市场分割的影响,那么其就业质量提升也可能有较大空间,但从实际情况来看并不乐观。图4统计了实证数据样本中接受过中专、职业高中、技术学校等中等职业技术教育和普通高中教育的农民工、城镇职工在继续教育上的差异。从中可以发现,经过普通高中教育升学至大专及以上学历的二代农民工与城镇职工的比例差异并不十分显著,但就读中专、职业高中和技术学校的二代农民工继续深造获得大专以上学历的比例仅为195%、237%和171%,远低于城镇青年职工548%、450%和467%的比例,也低于城镇中老年职工429%、455%和414%的比例。这表明与普通中等教育相比,职业技术教育为农民工提供的纵向上升通道更加狭窄,不仅如此,农村学子如果在初高中阶段选择职业技术教育,意味着未来学历水平提升的可能性比城镇户口的同龄人更低,其改善就业状态的路径也会更加曲折。

(五)社会资本、工作城市及其他因素对就业质量影响的进一步讨论

回归分析亦表明社会资本、职业认同和敬业度、工作城市级别在混合样本的回归中具有显著性,会对劳动者就业质量产生影响;而在二代农民工为样本回归中,前两者的作用不再明显,而工作城市对就业质量的影响仍然显著。呈现这种差异可能源自几个方面:

其一,社会资本主要包括家庭亲朋关系和一般关系,对于农民工而言,前者大部分在原居住地,短期内很难在务工地建立牢固的家庭亲朋关系,而主要依赖同乡、同事或同学等一般关系,后者尽管也能提供一定程度的就业支持,但相对前者较弱,尤其与城镇职工相比,由家庭亲朋关系带来的实质性的和心理上的就业支持对农民工而言明显处于缺失状况。同时,一般关系的形成主要依赖社会交往面的扩大和深入,但农民工的社会交往面明显小于城镇职工,这不僅因为与其工作场所的相对封闭性、工作时间较长而闲暇时间较短,也与其居住方式、本地语言交流和网络通讯的使用能力有关。从样本数据反应的情况来看,一代农民工务工集中的行业为建筑业、制造业,二代农民工则为制造业、批发、零售贸易和餐饮业,工作场所以建筑工地、制造业车间为主,每周工作小时数分别比城镇中老年职工和青年职工多766和679小时,月工作天数也分别多188和153天,工作场所和劳动时间模式使得农民工社会交往面交窄,一般关系主要局限于一起工作的同事和共同出来打工的同乡,并且随着工作场所管理的流程化和科学化,在现代化车间工作的二代农民工面临的社会交往面可能比一代农民工更窄。

其二,职业认同和敬业度较高的劳动者工作收入和各项满意度一般较高,其综合就业质量也较好,而形成两者正相关的重要前提是雇员的这些职业品质能够被雇主观察到,从而给“好员工”支付高回报,但雇员品质的发现和认同通常有赖于较长期的雇佣关系和劳动过程。对务工地迁移和工作转换较为频繁的农民工而言,劳雇双方较难形成长期稳定的心理契约和信任关系。一代农民工可能具有较高职业认同和敬业度,但其“候鸟型”的工作方式使得雇主不愿为其进行长期人力资本投资和职业规划;二代农民工尽管具有较高城市定居和市民化意愿,但制度性障碍的存在和敬业教育的欠缺使得其地区间流动性和跳槽行为频繁,在选择某个“最佳”企业和城市定居之前,“旅游式”短工成为不少新生代农民工的工作和生活方式,而这又进一步加剧了雇主的短期化行为,不利于就业质量的改善。

其三,工作城市级别对就业质量的影响仍然显著,在较高级别城市工作有助于提高收入,改善工作环境和安全性,规范工作时间和各类社会保险,并且在混合样本和二代农民工样本的回归中均具有显著性。这在很大程度上源于较高级别的城市通常制定更高标准的最低工资水平,对于劳动用工制度的制定、执行和监察规范程度较高,公共服务和社会保障制度覆盖范围也更全面,这在很大程度上约束了用人单位的不规范行为,对于企业社会责任的强调可能也有助于改善农民工的就业质量。除此之外,一、二线城市的产业结构转型较先进,第三产业就业机会增加有助于整体上改善工作物理环境、降低工作强度。对于农民工而言,外出务工必然改变其原有的社会关系状态,劳雇双方的短期化行为也很难发生实质性改变,这使得社会资本、敬业精神等因素的作用弱化,但务工城市的选择则相对自主并且能带来较明显的回报差异,上述几类因素的综合影响使得农民工群体样本呈现不同的状态。

五、结论与政策建议

本文以2012—2016年度“中国劳动力动态调查”(CLDS)数据为基础,采用结构化的方式评估了农民工群体的就业能力和就业质量状况,从代际和城乡户籍身份比较视角重点分析了二代农民工的就业能力及就业质量差距;同时构建就业能力影响就业质量的多维实证模型,分析了影响农民工就业质量的主要就业能力因素,及其与其他就业群体之间的差异。研究发现,农民工在人力资本和社会资本等关键就业能力指标上与城镇职工差异较大,并且随着代际推移这些能力差距在不断加深;在工资收入、工作环境、职业发展以及工作满意度等方面低于城镇职工,并且随着代际推移这些就业质量不平等状况在不断扩大。就业能力中的人力资本、社会资本、职业认同和敬业度等维度对就业质量的影响较明显,并且随劳动力工作城市和身份类别而存在差异。影响二代农民工就业质量的关键因素为打工城市的选择和个体人力资本水平,但职业技术教育对于农民工就业质量的改善作用较低,并且对不同就业质量的影响呈现分化状况。

基于上述研究结论,从就业能力角度提升农民工就业质量未来应深化以下几方面的工作:

其一,构建劳动力就业质量指标体系,并定期发布就业工作重点人群的关键指标。目前劳动力供求状况和失业率数据已实现动态监测和定期发布,但就业质量涉及内容广泛,信息采集分散,系统化梳理薄弱,使得劳动力市场监测和数据发布呈现“重数量,轻质量”的状况,制约了农民工就业质量相关工作的定期目标调整和政策效果评估。未来应从容易产生就业质量问题的农民工和非正规就业群体等就业工作重点人群开始,依托已经构建的城市公共就业服务市场信息监测体系,建立就业质量关键指标发布机制,并逐步拓展至所有从业人员,为科学化监测和管理就业质量提供依据。

其二,以人力资本投资为核心,构建农民工综合就业能力培养机制。就目前来看,受教育年限仍是农民工就业质量的最重要影响因素,身心健康、工作兴趣感和工作经验等因素也对二代农民工的就业质量产生较为显著的影响。因此,农民工就业能力的培养应以城乡教育机会均等、过程结果公平为核心,加强前劳动力市场阶段的就业能力积累;[JP2]对业已进入劳动力市场的农民工提供培训和职业技能继续教育机会,加强职业认知和敬业精神培养,同时推进医疗保障制度改革的城乡公平性,提升农民工的身心健康水平,落实农村和农业转移人口及随迁子女城镇落户政策,提高其就业地区稳定性和社会资本积累水平,全方位提升农民工就业能力。

其三,调整农民工职业技术教育发展思路,提升职业技术教育层次和公平性。在没有配套性措施提升职业技术教育体系和教育公平性的情况下,仅从提高农民工职业技能教育的角度出发制定相关政策,促进农民工就业能力进而改善其就业质量可能收效甚微。而是需要通过学制改革、专业学位晋升等方式打破职业教育作为终结性教育的定势思维,打通职业技术教育系统的上升路径,构建职技本科、硕士、博士的一体化发展路径,破除其与普通高等教育系统相应层次学位间的相互隔离;尤为重要的是提升职业技术教育体系内部上升通道的公平性,使得接受职业技术教育的农村学子和农民工可以获得公平的深造机会,打破就业能力培养的户籍身份锁定现象。

参考文献:

[1]张原, 刘丽. “一带一路”沿线国家劳动力市场比较及启示 [J]. 西部论坛, 2017(6): 93110.

[2]张原. 对外经贸战略调整下的中美双边投资及其就业效应 [J]. 当代经济科学, 2018(4): 112.

[3]高文书. 进城农民工就业状况及收入影响因素分析——以北京、石家庄、沈阳、无锡和东莞为例 [J]. 中国农村经济, 2006(1): 2834+80.

[4]田丰. 逆成长: 农民工社会经济地位的十年变化(2006—2015) [J]. 社会学研究, 2017(3): 121143.

[5]李中建, 张艺冉. 新时代下以农民工为主体的产业工人队伍建设——基于产业后备军理论 [J]. 河南工业大学学报(社会科学版), 2018(6): 1924.

[6]刘玉照, 苏亮. 社会转型与中国产业工人的技能培养体系 [J]. 西北师大学报(社会科学版), 2016(1): 2532.

[7]Lee J E, Wong C M T, Day J D, et al. Social and academic intelligences: A multitraitmultimethod study of their crystallized and fluid characteristics [J]. Personality and Individual Differences, 2000, 29(3): 539533.

[8]Knight P T, Yorke M. Employability through the curriculum [J]. Tertiary Education & Management, 2002, 8(4): 261276.

[9]Law K S, Wong CS, Mobley W H. Toward a taxonomy of multidimensional constructs [J]. Academy of Management Review, 1998, 23(4): 741755.

[10]Fugate M, Kinicki A J, Ashforth B E. Employability: A psychosocial construct, its dimensions, and applications [J]. Journal of Vocational Behavior, 2004, 65(1): 1438.

[11]Van Der Heijde C M V D, Van Der Heijden B I J M. A competencebased and multidimensional operationalization and measurement of employability [J]. Human Resource Management, 2006, 45(3): 449476.

[12]Lindsay C, McQuaid R W. Avoiding the ‘McJobs: Unemployed job seekers and attitudes to service work [J]. Work, Employment & Society, 2004, 18(2): 297319.

[13]Kvist A V. Immigrant groups, vocational training, and employment [J]. European Journal of Training and Development, 2012, 36(8): 809826.

[14]张新岭. 农民工就业能力及其开发刍议 [J]. 人口与经济, 2008(2): 2327.

[15]刘叶云, 游釗. 中国新生代农民工就业能力评价体系的构建 [J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2011(2): 3539.

[16]罗恩立. 新生代农民工就业能力的评价指标体系研究 [J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2010(1): 1319.

[17]International Labour Office. Report of the directorgeneral: Decent work [C]. International Labor Conference, 87th session, Geneva, 1999.

[18]Bonnet F, Figueiredo J B, Standing G. A family of decent work indexes [J]. International Labour Review, 2010, 142(2): 213238.

[19]Sehnbruch K. The Chilean labor market: A key to understanding Latin American labor markets [M]. New York: Palgrave Macmillan, 2006.

[20]国福丽. 国外劳动领域的质量探讨: 就业质量的相关范畴 [J]. 北京行政学院学报, 2009(1): 8691.

[21]Burchell B, Sehnbruch K, Piasna A, et al. The quality of employment and decent work: Definitions, methodologies, and ongoing debates [J]. Cambridge Journal of Economics, 2014, 38(2): 459477.

[22]刘素华. 建立我国就业质量量化评价体系的步骤与方法 [J]. 人口与经济, 2005(6): 3640.

[23]赖德胜, 苏丽锋, 孟大虎, 等. 中国各地区就业质量测算与评价 [J]. 经济理论与经济管理, 2011(11): 8899.

[24]张原. 我国就业政策的内涵、关系和趋势再理解 [J]. 中国劳动, 2015(6): 49.

[25]马继迁, 张宏如. 就业质量的代际差异——基于江苏、浙江、广东的农民工调查数据 [J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2014(6): 200204.

[26]石丹淅, 赖德胜, 李宏兵. 新生代农民工就业质量及其影响因素研究 [J]. 经济经纬, 2014(3): 3136.

[27]蔡瑞林, 张国平, 谢嗣胜. 青年农民工高质量就业的蕴意及其影响因素 [J]. 中国青年社会科学, 2019(3): 111119.

[28][JP2]屈小博. 培训对农民工人力资本收益贡献的净效应——基于平均处理效应的估计 [J]. 中国农村经济, 2013(8): 5564.

[29]钱文荣, 张黎莉. 农民工的工作——家庭关系及其对工作满意度的影响——基于家庭式迁移至杭州、宁波、温州三地农民工的实证研究 [J]. 中国农村经济, 2009(5): 7078.

[30][JP2]魏万青, 高伟. 同乡网络的另一幅脸孔: 雇主——工人同乡关系对劳工个体权益的影响 [J]. 社会, 2019(2): 160185.

[31]卢海阳, 杨龙, 李宝值. 就业质量、社会认知与农民工幸福感 [J]. 中国农村观察, 2017(3): 5771.

[32]车蕾, 杜海峰. 就近务工农民工就业风险感知现状及其影响因素研究 [J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2019(4): 4856.

[33]李中建, 袁璐璐. 务工距离对农民工就业质量的影响分析 [J]. 中国农村经济, 2017(6): 7083.

[34]Kaiser H F. An index of factorial simplicity [J]. Psychometrika, 1974, 39(1): 3136.

[35]马赞甫, 刘妍珺. 回归分析中最小样本容量的确定 [J]. 统计与决策, 2017(5): 2022.

[36]张原. 从权益损害到集体行动——中国劳动者权益及维权行动的影响因素实证研究 [J]. 贵州财经学院学报, 2012(4): 8390.

[37]Spence M. Job market signaling [J]. Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355374.

責任编辑、校对: 郑雅妮