中国不同类型经济政策不确定性的宏观经济效应对比研究

金春雨 张德园

摘要:本文基于中国财政政策、货币政策、贸易政策以及汇率与资本项目政策四种类型经济政策不确定性指数,采用平滑局部投影模型对比研究了中国不同类型经济政策不确定性对宏观经济的影响及其差异性。结果表明:

(1)四种经济政策不确定性均引致产出下降,但汇率与资本项目政策不确定性引致产出下降的幅度最大,货币政策不确定性影响次之,贸易政策不确定性的影响紧随其后,财政政策不确定性影响最小。

(2)财政政策和贸易政策不确定性在短期内具有反通胀效应,在长期内具有通胀效应;货币政策、汇率与资本项目政策不确定性短期内并不存在反通胀效应,但在长期内具有明显的通胀效应。

(3)在四种类型经济政策不确定性中,仅贸易政策不确定性增加在短期内引起利率在统计上显著下降。

(4)从产出和通胀的反应来看,通货膨胀和产出之间存在着负向权衡关系,这可能导致政府或者中央银行的政策操作面临着两难困境。

关键词:宏观经济;经济政策不确定性;财政政策;货币政策;贸易政策;汇率与资本项目政策;平滑局部投影模型

文献标识码:A

文章编号:100228482020(02)004514

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

一、问题的提出

自2008年全球金融危机引发全球经济衰退以来,各国政府为防止本国经济陷入深度衰退,纷纷出台包括财政政策、货币政策在内的一系列经济刺激政策,在此之后各国又面临着前期刺激政策的消化与退出等问题,这些经济政策的频繁变动引致各国经济政策不确定性水平随之上升并成为常态。Baker等[12]指出,经济政策不确定性是2008年金融危机后全球经济复苏缓慢的重要因素。在此背景下,经济政策不确定性问题已成为当前经济金融领域研究的热点问题之一。

2015年中国经济步入“新常态”以来,中国经济已告别高速经济增长阶段,处于“增速换挡、结构调整和前期刺激政策消化”的“三叠加”时期,宏观经济调控政策在“稳增长、调结构、促改革和防风险”四大目标之间频繁切换,引起宏观经济政策松紧、力度与组合的不断调整。Bloom等[34]进一步指出,不确定性是驱动商业周期的重要因素。中国宏观经济政策的不断调整,引致中国经济政策不确定性水平上升,势必改变经济主体的投资与消费行为,进而对宏观经济的实际运行产生影响。

伴随着中国供给侧结构性改革的深入,一方面宏观经济政策的确定性要求逐渐凸显,保持宏观经济政策的连续性与稳定性是必要的;另一方面,在当前经济形势下,实现“稳增长、调结构和防风险”的有机结合,离不开财政政策、货币政策等不同类型经济政策的调整、组合与搭配,尤其是财政政策与货币政策的调整与组合,这势必会增加这些经济政策的不确定性水平。诸多国外研究表明,不确定性是经济衰退的重要驱动因素。既如此,那么中国经济政策不确定性上升是否会对中国经济运行产生消极影响呢?如果是,那么就很难解释:自改革开放以来中国政府的经济改革基本上是“摸着石头过河”,经济政策的频繁变动必将带来诸多的政策不确定性,但中国经济为何却实现了30多年的持续高速增长?如果否,那么是否意味着中国经济下行时政府可以频繁地调整经济政策以刺激经济而不用考虑由此所引致的不确定性对经济的影响?同时,经济政策调整并非依赖于某一类政策的单独运用,大多采用多种经济政策进行搭配与组合,而且在不同时期经济政策搭配与组合的侧重点并不相同,这势必引起不同类型的经济政策不确定性水平呈现出明显的差异性,那么不同类型的经济政策不确定性是否会对宏观经济产生明显不同的影响?因此,研究中国经济政策不确定性尤其是财政政策、货币政策等不同类型经济政策不确定性对宏观经济的影响及其差异性,对于全面把握当前宏观经济各项政策的调节尺度,实现“稳增长、调结构与防风险”的有机结合,进而促进我国宏观经济的持续发展具有重要意义。

二、文献评述

自Bloom[3]研究不确定性冲击效应以来,诸多学者对不确定性冲击的宏观经济效应展开了实证研究,并取得了豐硕的研究成果。在理论上,一方面不确定性通过“实物期权效应”和“预防性储蓄效应”分别作用于投资和消费,进而对实际经济活动产生抑制作用;另一方面,不确定性通过“增长期权效应”和“OiHartmanAbel效应”对经济长期增长产生正向影响。随着研究的深入,经济政策不确定性引起了学者们浓厚的研究兴趣。

对于经济政策不确定性的度量,已有研究文献主要基于三种方法来度量经济政策不确定性。

(1)利用经济政策指标变量的波动性来衡量,比如Creal等[56]分别利用利率波动率和财政政策规则的时变波动率来度量货币政策不确定性和财政政策不确定性,而Handley等[78]利用关税差额来度量贸易政策不确定性。此类度量方法的缺陷在于,仅采用某一指标来衡量政策不确定性,难以反映经济政策不确定性的整体水平。

(2)利用非经济虚拟变量作为经济政策不确定性的代理指标,比如张豪等[910]利用政府官员更替来衡量政策不确定性。此类度量方法更接近于政治不确定性,其实质上探讨的是政策不确定性在政治活动影响实际经济运行中的作用。

(3)基于新闻报纸词频构造经济政策不确定性(EPU)指数,比如Baker等[10]构造了全球22个国家和地区的经济政策不确定性指数,Huang等[11]构造了中国不同类型的经济政策不确定性指数。与前两种方法相比,此类方法既不存在指标结构单一问题,又不倾向于政治不确定性,更能反映政府经济政策的不确定性水平。

目前而言,关于经济政策不确定性对宏观经济的影响,学术界尚未取得一致性的结论。一部分学者研究表明,经济政策不确定性对产出和通胀具有负向影响,但在影响程度上存在明显的分歧。比如许志伟等[12]研究发现,经济政策不确定性表现为负需求冲击,引致产出和物价显著下降,政策不确定性大约能够解释10%的产出波动和15%的价格波动。田磊等[13]的实证研究也表明,经济政策不确定性类似于负向需求冲击,且对通胀的影响大于对产出的影响,但不同的是,他们认为经济政策不确定性并非中国经济波动的主要因素。田磊等[14]研究发现,经济政策不确定性对产出的影响较小,但对价格具有明显的负向效应。张俊华等[15]研究发现,经济政策不确定性对中国主要农产品价格具有显著的实时性、周期性和负向性特征,主要农产品价格对国内冲击的响应更迅速、更剧烈,对国际冲击的响应弹性也更强。Carballo等[16]研究发现,经济不确定性和贸易政策不确定性对贸易增长产生了抑制作用,但是优惠贸易协定引致的贸易政策不确定性下降通过抵消经济不确定性的消极作用加速了经济复苏。张夏等[17]研究认为,进口国的经济政策不确定性一方面通过提高出口企业生产率阈值降低了出口企业的数量,一方面通过倒逼出口企业进行高端贸易提高了企业出口产品的规模和质量。朱瑞博等[18]研究发现,经济政策不确定性在长期内对外商直接投资具有正向影响,生产指数上升在短期内会刺激外商直接投资,但在长期内会因生产成本上升而抑制外商直接投资。宫汝凯[19]研究认为,经济政策不确定性越高,地区OFDI的规模越大,尤其是在2008年之后以及对中西部地区这一效应更为明显;随着市场化、产权改革和对外开放等“三维”经济转型的持续推进,政策不确定性对OFDI的推动效应逐渐减弱。

另一部分学者研究表明,经济政策不确定性对宏观经济的影响程度或者方向依赖于宏观经济所处的状态或者利率约束条件。比如,Johannsen[20]基于非线性DSGE模型研究发现,财政政策不确定性在零利率约束下引致消费、投资和产出大幅下降,而在货币当局不受零利率约束时财政政策不确定性的影响较小。Caggiano等[21]的研究也发现,无论是在经济低迷时期还是经济繁荣时期,经济政策不确定性均引起了失业增加,产出、通胀和利率的下降,但在经济低迷时期对失业、产出、通胀和利率的影响程度较大,而在经济繁荣时期对失业、产出和利率的影响较小。与该研究结论不同,张玉鹏等[22]研究发现,政策不确定性在经济低迷时期引起产出显著增加,而在经济繁荣时期引起产出显著下降。孙永强等[23]研究认为,经济政策不确定性在经济政策调整经济波动时能够逆周期调整产出;当经济政策在通胀波动之前进行调整且不随经济波动而变化时,经济政策不确定性将抑制通胀。王博等[24]研究发现,货币政策不确定性增加会引致违约风险上升、产出下降,而且在违约风险较高时,货币政策不确定性对产出的负向影响更明显。刘贯春等[25]研究发现,经济政策不确定性对企业固定资产投资具有抑制作用,但随着资产可逆性的提升,这种抑制作用被弱化,尤其是对于融资约束严重的企业,抑制作用被弱化更为凸显。

還有一部分学者对比分析了不同种类经济政策不确定对宏观经济的影响差异。比如朱军等[26]研究发现,货币政策不确定性和财政政策不确定性均在短期内导致通胀预期增加,而在长期内导致通胀预期下降;货币政策不确定性对通胀预期的影响强度虽然大于财政政策的影响强度,但其持久期小于财政政策的持久期。Creal等[5]研究发现,货币政策不确定性和期限溢价不确定性对经济活动具有负向影响,但它们对实体经济冲击的反应相反,而且通胀对不确定性冲击的反应在不同的历史时期也不尽相同。Mumtaz等[27]对比研究了政府支出不确定性、税收不确定性、公共债务不确定性和货币政策不确定性四种经济政策不确定性对美国经济的影响,结果发现政府债务不确定性对产出、消费、投资、消费者信心和企业信心有着巨大而持久的影响,税收不确定性也会对实际经济活动造成不利影响,但政府支出不确定性和货币政策不确定性的影响很小。

综上所述,虽然国内外学者已经对经济政策不确定性的宏观经济后果展开了广泛而深入的研究,且取得了较为丰富的研究成果,但是仍然存在有待进一步解决的问题:

(1)虽然目前关于不确定性宏观经济效应的文献相当丰富,但是学者们对于经济政策不确定性对宏观经济的影响结果尚未达成一致的研究结论。

(2)目前关于经济政策不确定性的研究,基本上都集中在一国经济政策不确定性总指数的研究上,而对于不同类型经济政策不确定性宏观经济效应的对比研究较少,尤其是尚未发现有文献从财政政策、货币政策、贸易政策和汇率与资本项目政策四个维度来研究中国经济政策不确定性对宏观经济的影响。为此,本文基于中国财政政策、货币政策、贸易政策以及汇率与资本项目四种类型经济政策不确定性指数,运用平滑局部投影(Smooth Local Projections,SLP)模型,实证对比研究不同类型经济政策不确定性对中国宏观经济的影响及其差异性,以明晰经济政策不确定性对宏观经济的影响力度,从而为政府管理部门准确把握各类政策调控尺度提供经验支持。

三、平滑局部投影模型的构建原理

局部投影(Local Projections,LP)模型是由Jorda[28]首次提出的,与向量自回归(VAR)模型相比,该模型允许在不施加任何结构限制的情况下获得系统变量在不同预测期的脉冲响应值,并且它突破了VAR模型“维数诅咒”的限制。Jorda[28]指出,相较于VAR模型,LP模型比较节俭,并且具有较强的灵活性和稳健性。MirandaAgrippino[29]等进一步指出,在实证分析中,通常采用仅包含几个变量在内的小型且低阶VAR模型来加以展开分析,这极易造成模型误设问题,在这种情况下VAR估计系数的偏差在预测期水平上是叠加的,而LP模型具有潜在的稳健性。Brugnolini[30]通过比较VAR模型与LP模型性能发现,在蒙特卡洛模拟中,当数据生成过程是一个良好的VAR过程时,标准脉冲响应函数估计是最佳选择;而当样本容量较小,且模型滞后长度被错误指定时,局部投影估计是一个极具竞争力的选择。需要指出的是,虽然LP模型灵活且稳健,但这种灵活性往往伴随着自由度的减少导致具有较高的估计不确定性,特别是在小样本中。而平滑迁移局部投影模型既保持了LP模型的灵活性和稳健性,同时有效地处理了估计的不确定性。鉴于此,本文采用SLP模型来估计中国不同类型经济政策不确定性对中国宏观经济的影响。

四、变量选取与数据分析

(一)变量选取与数据处理

本文的目的在于考察不同类型中国经济政策不确定性对中国宏观经济变量的影响及其差异性。在本文基于平滑局部投影(SLP)模型的实证分析中,所涉及到的经济变量包括中国经济政策不确定性分类指标、产出(GDP)、通胀(π)和利率(R)四类变量。

对于中国经济政策不确定性,Baker等[1]基于报纸文章首次构建了中国经济政策不确定性(EPU)月度总指数。然而,他们在构造该指数时,并未将中国大陆出版的报纸信息囊括在内,而是将香港地区出版的《南华早报》英文版作为唯一的信息来源,这极有可能导致偏误。《南华早报》可能会主要报道与香港经济相关的新闻信息,这意味着由此构建的中国经济政策不确定性指数可能不能完全反映中国经济不确定性的水平;将《南华早报》作为唯一的信息来源,报纸编辑政策或偏好可能对经济政策不确定性指数产生重要影响;基于《南华早报》,他们仅构建了中国经济政策不确定性总指数,并未构建不同政策类别的中国不确定性指数。针对Baker等[1]构造的中国EPU指数存在的不足,Huang等[11]基于《北京青年报》《人民日报(海外版)》以及《广州日报》等中国大陆114家新闻报纸构造了新的中国经济政策不确定性日度和月度总指数,并在此基础上按照政策类别进一步构造了财政政策不确定性(Fiscal Policy Uncertainty,FPU)、货币政策不确定性(Monetary Policy Uncertainty,MPU)、贸易政策不确定性(Trade Policy Uncertainty,TPU)以及汇率与资本项目政策不确定性(Exchangerate and Capitalaccount Policy Uncertainty,ECPU)四种不同类别的月度指数。有鉴于此,本文采用这四类指数作为中国不同类型经济政策不确定性的代理变量,数据来源于官方网站(https:∥economicpolicyuncertaintyinchina.weebly.com/)。

产出和通胀是反映宏观经济波动状况的最直接指标,同时促进产出和抑制通胀也是宏观经济政策调控最重要的两个目标,经济政策频繁调整所引致的经济政策不确定性与产出和通胀也密切相关,因而本文以产出和通胀来衡量宏观经济波动状况。同时,考虑到央行货币政策操作的重要性,本文以利率来反映央行货币政策操作立场。对于产出(GDP)、通胀(π)和利率(R),本文分别选取中国实际GDP、GDP平减指数和银行间7天同业拆借利率作为其代理指标。中国实际GDP和GDP平减指数为季度数据,由Chang等[38]编制,数据来源于Federal Research Bank of Atlanta网站,而银行间7天同业拆借利率为月度数据,数据来源于中经网数据库。之所以选取GDP平减指数而不是传统的CPI作为通胀的代理指标,其原因在于中国的CPI往往是由食品价格变化主导的,一些批评人士将中国的通胀周期称之为“猪周期”;并且近年来中国国家统计局降低了食品价格在CPI指数中的权重,因而从这个意义上讲GDP平减指数更能准确反映中国的通胀水平。

鉴于Huang等[11]构建的财政政策不确定性(FPU)指数、货币政策不确定性(MPU)指数、贸易政策不确定性(TPU)指数以及汇率与资本项目政策不确定性(ECPU)指数为月度数据且数据时间开始于2000年1月,而中国实际GDP和GDP平减指数为季度数据且目前更新至2018年第2季度,银行间7天同业拆借利率为月度数据,因此为保证数据样本区间和样本频率的一致性,本文将此四种类型的中国经济不确定性分类月度指数、银行间7天同业拆借利率月度数据,均按季度内取平均值的形式转化为季度数据,统一后最终样本区间为2000第1季度至2018年第2季度。由于中国实际GDP和GDP平减指数已进行季节性调整,因而无需再进行季节性处理。此外,除利率和通胀指标外,其他变量数据进行取对数处理。

(二)不同类型经济政策不确定性指数的对比分析

(1)财政政策不确定性、货币政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性在整个样本期的变动趋势较为相似,其两两之间的相关系数分别为08634、07221和08930;而贸易政策不确定性的变动趋势与其他三种政策不确定性完全不同,相关系数分别仅为02058、00712和01102。这意味着财政政策不确定性、货币政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性变动具有较强的协同性,而贸易政策不确定性变动比较“特立独行”,其原因可能在于贸易政策变化更多地受国际经济与贸易环境的影响,而财政政策、货币政策和汇率与资本项目政策更多地是由国内经济状况所决定的。

(2)财政政策不确定性、货币政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性的变动趋势大致可以划分为三个阶段:2000—2007年、2008—2012年以及2015—2017年。具体地,受到2002年通货紧缩与财政赤字担忧、2003年“非典”、2004年利率上升以及2005年股权分置改革等国内因素的影响,财政政策不确定性、货币政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性在2007年之前一直处在低位小幅震荡。受2008年全球金融危机的影响,且中国政府实施了“四万亿”等一系列刺激措施,引致该三种政策不确定性水平在2008—2009年迅速上升;加之受后危机时期2011年美国主权信用评级下调、2011—2013欧债危机等因素的影响,该三种政策不确定性水平在2011—2012年达到高峰。2015年伴随着中国经济步入“新常态”,经济增速下降,中国经济面临着结构性调整,中央政府实施结构性减税和普遍性降费等积极财政政策和稳健性货币政策组合以推动经济提质增效,财政政策和货币政策不确定性有所上升;在此阶段,由于受“股灾”“人民币汇率形成机制调整”以及汇率贬值等因素的影响,汇率与资本项目政策不确定性在2016年前后急剧增加并达到高峰。

(3)贸易政策不确定性也可划分为三个阶段:2002年、2010—2012年以及2017—2018年。具体地,2001年底中国正式加入WTO,各项贸易政策面临调整与接轨,贸易政策不确定性于2002年初形成峰值;全球金融危机后期,受2010年中美第二轮战略与经济对话以及2011年欧债危机的影响,贸易政策不确定性在2010年底和2011年上升;2017年特朗普上台后,积极实施“美国优先主义”贸易政策,尤其是2018年中美贸易摩擦升级,致使贸易政策不确定性急剧上升并于2018年第2季度达到历史最高点。

为进一步对比四种类型的中国经济政策不确定性的整体差异性,表1展示了四种类型经济政策不确定性指数(均为自然对数)的描述性统计结果。从中可以看到:就不确定性均值水平而言,贸易政策不确定性的均值水平最高,其次为财政政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性;就不确定性波动程度而言,汇率与资本项目政策不确定性和货币政策不确定性的波动程度大体相当,均超过06265,其次为财政政策不确定性;就不确定性偏度和峰度而言,贸易政策不确定性的偏度为正,峰度大于3,表明在整個样本中贸易政策的波动更多是由超过均值的较大值和极端值引起的,这与2017年特朗普上台后频繁发动贸易战,尤其是2018年以来爆发的中美贸易战有关。

五、中国不同类型经济政策不确定性影响宏观经济变量的实证分析

(一)单位根检验

在实证分析经济政策不确定性变量对宏观经济变量的影响之前,有必要对各变量的平稳性进行检验,结果见表2。从中可以发现:贸易政策不确定性(TPU)、汇率与资本项目政策不确定性(ECPU)、GDP和利率(R)变量序列显著拒绝存在单位根的原假设,而财政政策不确定性(FPU)、货币政策不确定性(MPU)和通胀(π)序列虽然无法拒绝存在单位根的原假设,但它们的一阶差分序列显著拒绝了存在单位根的原假设。由此可知,政策不确定性变量中FPU和MPU是I(1)序列,TPU和ECPU是I(0)序列,而宏观经济变量中π是I(1)序列,GDP和R是I(0)序列。

(二)ARDL边界协整检验

上文ADF检验结果显示,在本文构建的包含政策不确定性、产出、通胀和利率在内的四变量模型中,这些变量序列并非均是平稳序列,是否能够直接建立SLP模型还有待进一步的检验。由于模型变量并不满足同阶单整的要求,导致传统的协整检验方法失效,但它们是I(0)或者I(1)序列,满足自回归分布滞后(ARDL)边界协整检验的要求,因而本文运用ARDL边界协整检验来检验模型变量间是否存在长期均衡关系。

表3展示了模型变量ARDL边界协整检验的结果,从中可以发现:当因变量为GDP时,无论自变量为四种经济政策不确定性指标中的哪一个指标

此时ARDL检验中3个解释变量中的π和R可看作控制变量,其他情况以此类推。

,ARDL边界协整检验F统计量均显著拒绝不存在协整关系的原假设,表明四种经济政策不确定性指标对实际产出具有长期均衡关系。同样地,当因变量为π或者R时,四种经济政策不确定性指标对通胀或利率仍然具有长期均衡关系。由此可见,本文构建的包含经济政策不确定性、产出、通胀和利率在内的四变量SLP模型是合理的。

(三)模型设定与识别

SLP模型通过式(3)中的控制集来识别结构冲击并以此获得脉冲响应值,其控制集包含除自变量以外所有变量的同期值以及包含自变量在内的系统所有变量的滞后值。

(四)脉冲响应分析

在设定自变量和控制变量后,进一步运行式(3)便可得到各个模型的脉冲响应估计值。图2至图5分别展示了根据SLP模型估计的一单位标准偏差财政政策不确定性(FPU)、货币政策不确定性(MPU)、贸易政策不确定性(TPU)和汇率与资本项目政策不确定性(ECPU)正向冲击对产出、通胀和利率的脉冲响应曲线结果,其中阴影为90%的置信区间。

从图2中脉冲响应曲线结果可知:财政政策不确定性增加引起产出显著下降,且最大降幅出现在第15期,最大降幅值为00038,这意味着财政政策不确定性加剧对产出具有明显而持久的不利影响。与产出的脉冲响应曲线不同,财政政策不确定性增加在前4期引起通货膨胀明显下降且在统计上显著,最大下降幅度为00022,然后在第5期之后迅速反转,引致通货膨胀明显上升且在统计上显著,并在第12期时达到最大增幅,最大增幅为00033,这表明财政政策不确定性加剧在短期内具有反通货膨胀效应,而在长期内具有通货膨胀效应。与通胀的脉冲响应曲线类似,虽然财政政策不确定性增加引起利率在前6期明显下降,而在第7期后开始反转为正,然而其响应值在前16期预测期水平上并不显著。

从图3中脉冲响应曲线结果可知:货币政策不确定性增加同样引起产出明显下降,且在第16期降幅达到最大值,最大降幅为00072,表明货币政策不确定性增加同样对产出具有明显且持续的消极影响;不过,与财政政策不确定性相比,货币政策不确定性增加引起产出下降的程度比财政政策不确定性引起产出下降的程度更大。货币政策不确定性增加引起通胀在前4期下降,但在统计上并不显著,而在第5期后开始迅速反转,引起通货膨胀水平上升且在统计上显著,最大增幅为00035,表明货币政策不确定性增加在长期内具有通胀效应,这与财政政策不确定性对通胀的影响存在明显差异。同样地,货币政策不确定性在前5期引起利率下降且在统计上显著,最大降幅为01097,而在此之后引起利率迅速上升;与财政政策不确定性不同,货币政策不确定性在前5期引起利率下降且统计上显著,而在此之后利率开始转为正并在统计上显著,这意味着货币政策不确定性增加引起利率在短期内显著下降,而在长期内上升。

从图4中脉冲响应曲线结果可知:贸易政策不确定性上升引起产出下降且统计上显著,在第16期时产出下降至最低,最大降幅为00056,这意味着贸易政策不确定性对产出具有明显而持久的负面影响;不过,与财政政策不确定性和货币政策不确定性相比,贸易政策不确定性对产出的影响程度大于财政政策不确定性对产出的影响程度,但小于货币政策不确定性对产出的影响程度。贸易政策不确定性引致通货膨胀在前6期下降且统计上显著,最大降幅为00024,而在7期后开始反转为正且在第10至13期统计上显著,最大增幅为00012,这表明贸易政策不确定性在短期内具有反通胀效应,而在长期内具有通胀效应;不过,与财政政策不确定性相比,贸易政策不确定性在短期内引起的反通胀效应更持久,而在长期内引起的通胀效应更小。贸易政策不确定性虽然在前15期引起利率下降,但仅在前4期上是统计显著的,最大降幅为00688,这意味着在短期内贸易政策不确定性引致利率显著下降。

同样地,从图5中脉冲响应曲线结果可知:汇率与资本项目政策不确定性引起产出明显下降且统计上显著,在第15期时其降幅达到最大,最大降幅为00091,说明汇率与资本项目政策不确定性加剧对产出具有显著且持久的不利影响;并且,与财政政策不确定性、货币政策不确定和贸易政策不确定性相比,汇率与资本项目不确定性引起产出下降的幅度比它们引起产出下降的幅度要大得多。与货币政策不确定性一样,汇率与资本项目政策不确定性对通货膨胀的影响在短期内较小且不显著,而在长期内对通胀具有统计上显著的正向影响,最大增幅为00033,这意味着汇率与资本项目政策不确定性仅在长期内具有明显且持久的通胀效应。利率对汇率与资本项目政策不确定性冲击的响应在前10期虽然为负,但其响应值较小且在统计上并不显著。

综合以上分析结果,这四种类型的经济政策不确定性均引起了产出的下降,仅在下降幅度上存在明显差异。汇率与资本项目政策不确定性引起产出下降的幅度最大,货币政策不确定性次之,贸易政策不确定性紧随其后,财政政策不确定性引起的下降幅度最小。在理论上,不确定冲击引起产出下降,可通过实物期权效应、风险溢价效应和预防储蓄效应来进行解释。实物期权理论将投资看作是一种选择权,不确定性因素通過改变等待的实物期权价值而影响当前投资。由于投资存在不可逆性,不确定性上升将会增加等待的实物期权价值,因而企业将变得更加谨慎,进而推迟或者减少当前投资。风险溢价理论认为,不确定性上升导致风险溢价增加,使得投资者希望获得更高的风险补偿,从而增加了企业融资的成本,进而导致产出减少。预防储蓄理论认为,不确定性增加将导致消费者增加预防性储蓄,从而减少消费支出,致使产出在短期内下降。实证上,许志伟等[12]研究认为,中国经济政策不确定性冲击类似于一个负向需求冲击,造成中国经济中的投资、消费、价格和产出下降,而价格刚性产生的内生成本加成是传导中国经济政策不确定性的重要渠道。田磊等[13]研究认为,中国经济政策不确定性对产出具有“实物期权效应”,但中国经济结构中的包括国有企业的微观投资行为特征、外需和投资导向型经济增长模式、政府对经济增长的“底线思维”和对经济活动的强干预等因素对不确定性冲击的“实物期权效应”具有弱化作用。刘贯春等[25]认为,资产可逆性提升对中国经济政策不确定性抑制企业固定资产投资具有弱化作用,并且这一弱化作用对于面临严重融资约束的企业更为明显。

與产出的脉冲响应不同,四种类型经济政策不确定性对通胀的影响并不一致。财政政策不确定性和贸易政策不确定性在短期内具有反通胀效应,尤其是贸易政策不确定性,而在长期内具有明显的通胀效应;与之不同的是,货币政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性在短期内并不存在反通胀效应,而是在长期内呈现出明显的通胀效应。进一步就通胀效应而言,财政政策不确定性和货币政策不确定性的通胀效应大体相当,其次为汇率与资本项目政策不确定性,最后为贸易政策不确定性。对于不确定性冲击的反通货膨胀效应,田磊等[13]认为,中国政策不确定性对价格的强抑制作用很可能源于其对民企投资和居民消费拥有较强的“实物期权效应”,而它们是影响PPI和CPI走势的关键因素。在不确定性环境下,总需求的减少,最终消费品生产企业为加快资金周转通常采用促销措施进行去库存操作,而降低价格或变相降价是实现这一目标的重要手段,尤其是在竞争异常激烈的中国消费品市场中,价格战也是常用的竞争手段。因此,当经济环境不确定性增大时,许多企业更易采用降价方式加快产品销售,推动通胀水平下降。而对于不确定性冲击的通货膨胀效应,理论上可以通过“逆OiHartmanAbel效应”[39,6]进行解释。该理论认为,由于价格和价格粘性会产生凸向的边际利润函数,而企业必须得满足市场需求,因而企业为应对不断增加的不确定性通常会提高价格,以避免自身产品价格陷在过低的价格水平上,从而造成总产出减少、通货膨胀增加。王立勇[40]认为,在经济不确定性环境中,中间品生产企业出于谨慎性考虑通常会提高价格并降低产量。由于企业当期选择的价格将决定其未来调整价格的成本,当政策不确定性增加时,企业面临的边际成本不确定性、未来需求的不确定性上升,迫使企业在提高价格且获得更低需求或降低价格且获得更高需求之间进行选择。由于企业未来边际成本的不确定性增加,如果企业选择降低价格,则企业未来可能获得负利润,因而出于谨慎性的考虑,企业会选择提高价格并降低产量,随着价格提升,通货膨胀上升。

虽然财政政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性增加在短期内对利率的负向影响在统计上并不显著,但货币政策不确定性和贸易政策不确定性增加在短期内引起利率下降且在统计上显著。这意味着,在货币政策不确定性和贸易政策不确定性上升后,中央银行势必通过降低利率实施扩张性货币政策以抵消这两类不确定性冲击对实际经济活动产生的负向影响。然而,从通胀对四种类型经济政策不确定性冲击的反应来看,由于通货膨胀和产出之间存在着负向权衡关系,中央银行面临着货币政策操作的两难困境。

(五)稳健性分析

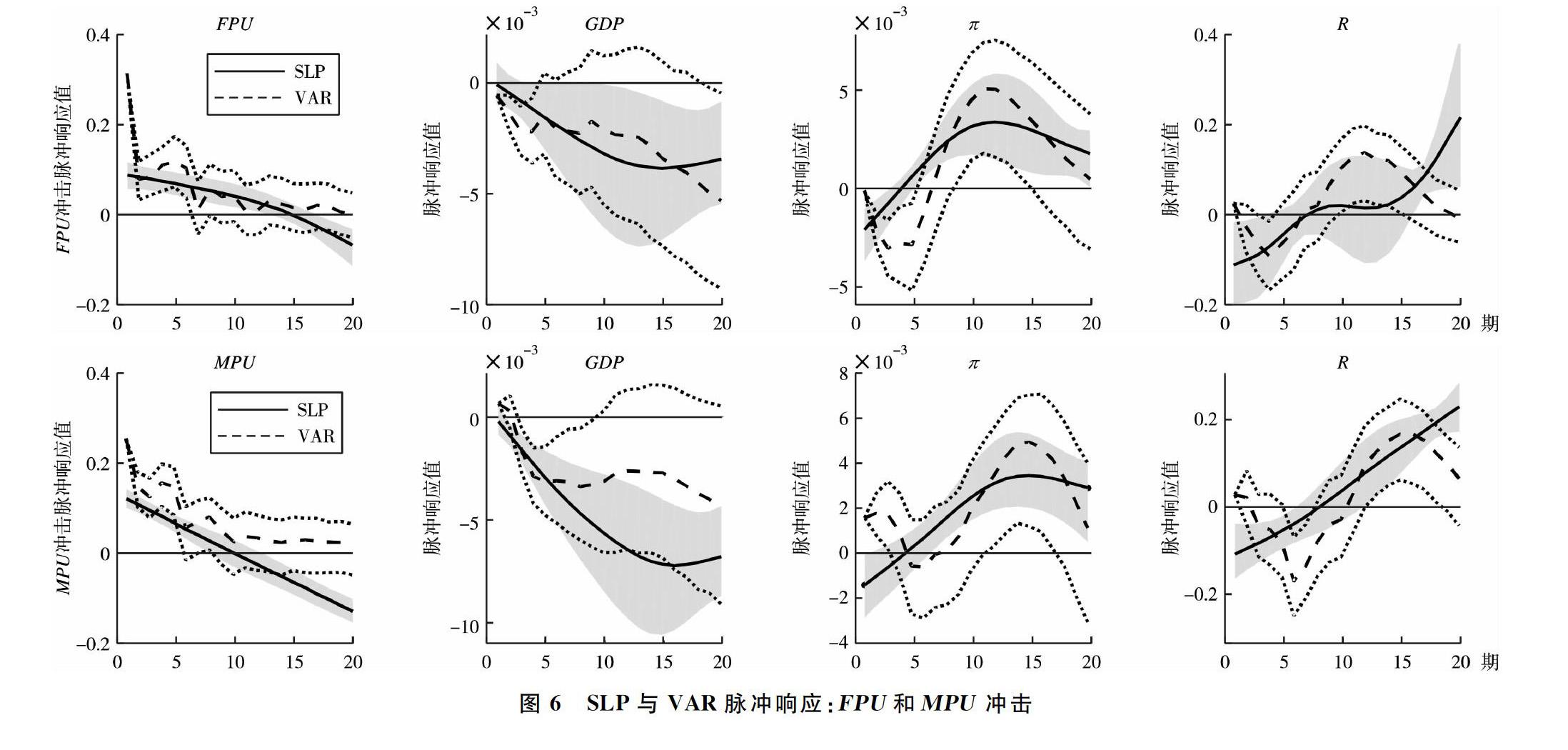

进一步评估SLP模型与VAR模型的估计结果,对于考察和验证SLP模型分析中国不同类型经济政策不确定性冲击的脉冲响应结果的稳定性与可靠性尤为重要。

从图6和图7中可知,对于四种不同类型经济政策不确定性冲击而言,在VAR模型下产出的脉冲响应值均处于曲线以下,这与SLP模型下的响应值变化一致;与之不同的是,在VAR模型下产出的脉冲响应值仅在初始一段时期内具有统计显著性,而SLP模型下产出的脉冲响应值在整个预测期内基本都是统计显著的。这意味着,在两种模型下,四种类型的经济政策不确定性增加均引起产出下降,但在下降的持续期上存在明显差异。虽然在VAR模型下,产出对四种经济政策不确定性冲击的负向响应值的差异比SLP模型下要小得多,但是在VAR模型下,产出对

FPU、MPU、TPU和ECPU冲击的最大负向响应值分别为-00022(第4期)、-00034(第8期)、-00029(第3期)和-00038(第10期),且均具有统计显著性,佐证了SLP模型下ECPU对产出的负向影响最大,其次为MPU,FPU最小的结论。

就通胀的响应而言,在VAR模型下,通胀对FPU和TPU冲击的响应与SLP模型下的响应一致,即在短期内具有反通胀效应,而在长期内具有通胀效应。虽然在VAR模型下,通胀对MPU和ECPU冲击的响应与SLP模型下的响应在初始几个季度内存在一些差异,但是这并不影响“货币政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性在短期内并不存在反通胀效应”的结论。同样地,在整个预测期内通胀对FPU、MPU、TPU和ECPU冲击的最大正向响应值分别为00050(第11期)、00050(第15期)、00024(第11期)、00030(第14期),同样佐证了“财政政策不确定性和货币政策不确定性的通胀效应大体相当,其次为汇率与资本项目政策不确定性,最后为贸易政策不确定性”的结论。

就利率的反应来看,在VAR模型下,利率对FPU、MPU和ECPU冲击响应曲线虽然在短期内基本都处于曲线以下,但是利率对ECPU冲击的响应在前10期并不具有统计显著性,而对MPU冲击的响应也仅在7—8期上具有统计显著性,难以支撑SLP模型下“货币政策不确定性增加在短期内引起利率在统计上显著下降”的结论。庆幸的是,利率对TPU冲击的反应在前4期水平上显著为负,这与SLP模型下的短期反应一致,佐证了“贸易政策不确定性增加在短期内引起利率在统计上显著下降”的结论。由此可见,在四种类型经济政策不确定性冲击中,仅贸易政策不确定性增加在短期内引起利率在统计上显著下降,这意味着,在贸易政策不确定性上升后,中央银行势必通过降低利率实施扩张性货币政策以抵消贸易政策不确定性冲击对实际经济活动产生的负向影响。

六、结论

为全面考察中国经济政策不确定性的宏观经济效应,本文基于中国财政政策、货币政策、贸易政策以及汇率与资本项目政策四种类型的经济政策不确定性指数,构建平滑局部投影(SLP)模型,实证对比研究了这四类经济政策不确定性对宏观经济的影响差异性。研究结论如下:

(1)这四种类型的中国经济政策不确定性冲击均引起了产出的下降,它们仅在产出下降的幅度上存在明显差异。具体地,汇率与资本项目政策不确定性引起产出下降的幅度最大,货币政策不确定性次之,贸易政策不确定性紧随其后,财政政策不确定性引起的下降幅度最小。

(2)財政政策不确定性和贸易政策不确定性在短期内具有反通胀效应,尤其是贸易政策不确定性,而在长期内具有明显的通胀效应;与之不同的是,货币政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性在短期内并不存在反通胀效应,而是在长期内呈现出明显且持久的通胀效应。进一步就通胀效应而言,财政政策不确定性和货币政策不确定性的通胀效应大体相当,其次为汇率与资本项目政策不确定性,最后为贸易政策不确定性。

(3)在四种类型经济政策不确定性中,仅贸易政策不确定性增加在短期内引起利率在统计上显著下降。这意味着,在贸易政策不确定性上升后,中央银行势必通过降低利率实施扩张性货币政策以抵消贸易政策不确定性冲击对实际经济活动产生的负向影响。

根据上述研究结果,一方面,中国不同类型经济政策不确定性均引起了产出下降,但汇率与资本项目政策不确定性和货币政策不确定性引起产出下降的幅度更大,因而政府管理部门在积极采取政策沟通、前瞻性指引与预期管理等行之有效的措施减少经济政策不确定性对产出带来的负面效应的同时,应区分不同类型经济政策不确定性对产出带来的不利影响,尤其是应重点关注汇率和资本项目政策频繁变化产生的不确定性水平。另一方面,中国不同类型经济政策不确定性均存在着通胀效应,尤其是财政政策不确定性、货币政策不确定性和汇率与资本项目政策不确定性存在明显的通胀效应,意味着通货膨胀和产出之间存在着负向权衡关系,这可能导致政府或者中央银行政策的操作面临两难困境,这一点政府管理部门也应加以考虑。

参考文献:

[1]Baker S R, Bloom N, Davis S J. Measuring economic policy uncertainty [J]. Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(4): 15931636.

[2]Benati L. Economic policy uncertainty, the Great Recession and the Great Depression [R]. University of Bern Working Paper, 2014.

[3]Bloom N. The impact of uncertainty shocks [J]. Econometrica, 2009, 77(3): 623685.

[4]Caggiano G, Castelnuovo E, Groshenny N. Uncertainty shocks and unemployment dynamics in US. Recessions [J]. Journal of Monetary Economics, 2014, 67: 7892.

[5]Creal D D, Wu J C. Monetary policy uncertainty and economic fluctuations [J]. International Economic Review, 2017, 58(4): 13171354.

[6]FernndezVillaverde J, GuerrónQuintana P, Kuester K, et al. Fiscal volatility shocks and economic activity [J]. American Economic Review, 2015, 105(11): 33523384.

[7]Handley K, Limao N. Policy uncertainty, trade and welfare: Theory and evidence for China and the US [J]. American Economic Review, 2017, 107(9): 27312783.

[8]周定根, 杨晶晶, 赖明勇. 贸易政策不确定性、关税约束承诺与出口稳定性 [J]. 世界经济, 2019(1): 5175.

[9]张豪, 戴静, 张建华. 政策不确定、官员异质性与企业全要素生产率 [J]. 经济学动态, 2017(8): 4961.

[10]陈德球, 陈运森. 政策不确定性与上市公司盈余管理 [J]. 经济研究, 2018(6): 97111.

[11]Huang Y, Luk P. Measuring economic policy uncertainty in China [J]. China Economic Review, 2020, 59: 101367.

[12]许志伟, 王文甫. 经济政策不确定性对宏观经济的影响——基于实证与理论的动态分析 [J]. 经济学(季刊), 2018(1): 2350.

[13]田磊, 林建浩, 张少华. 政策不确定性是中国经济波动的主要因素吗——基于混合识别法的创新实证研究 [J]. 财贸经济, 2017(1): 520.

[14]田磊, 林建浩. 经济政策不确定性兼具产出效应和通胀效应吗?来自中国的经验证据 [J]. 南开经济研究, 2016(2): 324.

[15]张俊华, 花俊国, 唐华仓, 等. 经济政策不确定性与农产品价格波动 [J]. 农业技术经济, 2019(5): 110122.

[16]Carballo J, Handley K, Limo N. Economic and policy uncertainty: Export dynamics and the value of agreements [R]. NBER Working Paper, No. 24368, 2018.

[17]张夏, 施炳展, 汪亚楠, 等. 经济政策不确定性真的会阻碍中国出口贸易升级吗? [J]. 经济科学, 2019(2): 4052.

[18]朱瑞博, 张路. 国内经济不确定性是否抑制了外商直接投资?——基于时变参数向量自回归模型分析 [J]. 上海经济研究, 2019(8): 109117.

[19]宫汝凯. 转型背景下的政策不确定性与中国对外直接投资 [J]. 财经研究, 2019(8): 98111.

[20]Johannsen B K . When are the effects of fiscal policy uncertainty large? [R]. BGRFS Working Paper, No.40, 2014.

[21]Caggiano G, Castelnuovo E, Figueres J M. Economic policy uncertainty and unemployment in the United States: A nonlinear approach [J]. Economics Letters, 2017, 151: 3134.

[22]张玉鹏, 王茜. 政策不确定性的非线性宏观经济效应及其影响机制研究 [J]. 财贸经济, 2016(4): 116133.

[23]孙永强, 尹力博, 杜勇宏. 经济政策不确定性对经济波动的动态影响 [J]. 经济社会体制比较, 2018(6): 129137.

[24]王博, 李力, 郝大鹏. 货币政策不确定性、违约风险与宏观经济波动 [J]. 经济研究, 2019(3): 119134.

[25]刘贯春, 段玉柱, 刘媛媛. 经济政策不确定性、资产可逆性与固定资产投资 [J]. 经济研究, 2019(8): 5370.

[26]朱军, 蔡恬恬. 中国财政、货币政策的不确定性与通货膨胀预期——基于中国财政货币政策不确定性指数的实证分析 [J]. 财政研究, 2018(1): 5364.

[27]Mumtaz H, Surico P. Policy uncertainty and aggregate fluctuations [J]. Journal of Applied Econometrics, 2018, 33(3): 319331.

[28]Jorda O. Estimation and inference of impulse responses by local projections [J]. American Economic Review, 2005, 95(1): 161182.

[29]MirandaAgrippino S, Ricco G. The transmission of monetary policy shocks [R]. Bank of England Working Paper, No. 657, 2017.

[30]Brugnolini L. About local projection impulse response function reliability [R]. CEIS Research Paper, No. 440, 2018.

[31]Ramey V A. Comment on “Roads to prosperity or bridges to nowhere? Theory and evidence on the impact of public infrastructure investment” [M]∥Acemoglu D, Parker J A, Woodford M. NBER Macroeconomics Annual 2012. Chicago: University of Chicago Press, 2013: 147153.

[32]Ramey V A. Macroeconomic shocks and their propagation [R]. NBER Working Paper, No. 21978, 2016.

[33]Barnichon R, Brownlees C. Impulse response estimation by smooth local projections [J]. Review of Economics and Statistics, 2019, 101(3): 522530.

[34]Eilers P H, Max B D. Flexible smoothing with Bsplines and penalties [J]. Statistical Science, 1996, 11(2): 89102.

[35]Racine J. Feasible crossvalidatory model selection for general stationary processes [J]. Journal of Applied Econometrics, 1997, 12(2): 169179.

[36]Almon S. The distributed lag between capital appropriations and net expenditures [J]. Econometrica, 1965, 33(1): 178196.

[37]Sims C A. Macroeconomics and reality [J]. Econometrica, 1980, 48(1): 148.

[38]Chang C, Chen K, Waggoner D F, et al. Trends and cycles in Chinas macroeconomy [M]∥Eichenbaum M, Parker J A. NBER Macroeconomics Annual 2015. Chicago: University of Chicago Press, 2016: 184.

[39]Born B, Pfeifer J. Policy risk and the business cycle [J]. Journal of Monetary Economics, 2014, 68: 6885.

[40]王立勇, 紀尧. 财政政策波动性与财政规则: 基于开放条件DSGE模型的分析 [J]. 经济研究, 2019(6): 121135.

责任编辑、校对: 郑雅妮