敦煌壁画中的罽宾人形象考*

沙武田

(陕西师范大学人文社会科学高等研究院)

汉唐时期地处中亚的罽宾国,与中原王朝多有往来,《汉书·西域传》已有记载。根据汉文典籍文献,结合相关考古资料,对于罽宾国的位置、历史等学界已大体上梳理出了较为清晰的脉络[1]。本文基于汉文典籍、考古资料,并在前人研究的基础上,利用敦煌壁画资料,对目前仍不太清楚的罽宾人形象问题作些探讨,不当之处,敬请方家指正。

一、与宾人相关的敦煌壁画

目前所知,敦煌壁画中明确为罽宾人形象出现在莫高窟第217、103 两窟的佛顶尊胜陀罗尼经变中。第217、103 窟为盛唐代表窟,主室南壁各画一铺佛顶尊胜陀罗尼经变(图一)[2],此两铺经变画最大的特点是出现记载经本传译之“序”文内容的画面,与敦煌石窟其他同一题材的经变画有区别。画面中出现记载经本传译相关故事序文内容的情况不见于历代大量的各类经变画[3]。

图一 莫高窟第217 窟南壁佛顶尊胜陀罗尼经变画

据下野玲子考证,在这两铺大型的佛顶尊胜陀罗尼经变中,表现经典序文的画面是经变画右侧部分的大幅山水人物画(图二)。一直以来被艺术史家列为唐代青绿山水画代表的这两幅画面,具体的经典依据出自唐代定觉寺主僧志静笔下,其核心内容是讲述《佛顶尊胜陀罗尼经》的翻译者罽宾国僧人佛陀波利于唐高宗仪凤元年(676 年)从“西国”来到五台山顶礼时,见到了文殊菩萨化现的老人。老人以“婆罗门语”询问佛陀波利是否带来中土特别需要的“能灭众生一切恶业”的《佛顶尊胜陀罗尼经》,佛陀波利回答没有,老人告诉他“可向西国取此经将来流传汉土”,届时“当示文殊师利菩萨所在”。随后老人不见,佛陀波利知其是菩萨点化,于是返回西国取来真经,于永淳二年(683 年)回到长安,“具以上事闻奏大帝,大帝遂将其本入内,请日照三藏法师,及勅司宾寺典客令杜行顗等,共译此经。”“其经本禁在内不出”,后经佛陀波利苦苦请求,遂得梵本到西明寺请“善解梵语汉僧顺贞”等共译,译成后佛陀波利“将梵本遂向五台山,入山于今不出。”[4]《宋高僧传》记载佛陀波利事迹基本同此[5]。

图二 莫高窟第217 窟尊胜经变画局部

画面以高度概括的绘画语言,十分形象地表现了佛陀波利从“西国”即罽宾来到五台山,见到文殊老人后又回到西国,请来梵本《佛顶尊胜陀罗尼经》后又来到长安,入宫见到皇帝并在宫内翻译经典,后又持梵本到西明寺翻译,最后入五台山金刚窟禅修不出。其中的长安城大明宫、西明寺等建筑壁画小影,已有专论[6]。画面虽小,却在有限的空间内把主人公佛陀波利的长途旅行,以空间移动的方式,结合情景再现的手法,再配合特色建筑背景和青绿山水画表现出来,将长达“万二千二百里”的漫长丝路高度浓缩在画面中,实是一幅“美化版”从罽宾到长安再到五台山的历史地理图。

既然经典序文所记十分清楚,佛陀波利是“婆罗门僧”,从“西国”来,序文所对应经典《佛顶尊胜陀罗尼经》也明确标为“罽宾国沙门佛陀波利奉诏译”,后《宋高僧传》记佛陀波利,“华言觉护,北印度罽宾国人”,可以明确此“西国”即是“罽宾”无疑。对于佛陀波利的罽宾国籍,另在《大周刊定众经目录》[7]《开元释教录》[8]和《贞元新定释教目录》[9]等著录中均称其为罽宾国人,当无误。

至此,基本可以确认莫高窟第217、103 两窟佛顶尊胜陀罗尼经变中表现序文的画面,即是与罽宾有关的图像。

二、经典译成时间与相应经变画的创作

确定佛陀波利的罽宾人身份后,回过头来再看《佛顶尊胜陀罗尼经》译成的时间。

智升于开元十八年(730 年)撰成的《开元释教录》中记载佛陀波利将来梵本《佛顶尊胜陀罗尼经》,由“明诸蕃语兼有文藻”“天竺语书亦穷其妙”的“朝散郎行鸿胪寺典客署令”,京兆人杜行顗于“仪凤四年正月”译出,“宁远将军度婆及中印度三藏法师地婆诃罗证译”[10]。但此译经时间《开元释教录》在记述佛陀波利译本《佛顶尊胜陀罗尼经》时即有质疑[11]。

较早成作于武则天天策万岁元年(695 年)佛授记寺沙门明佺等撰《大周刊定众经目录》记“佛顶尊胜陀罗尼经一卷(八纸)。大唐永淳二年佛陀波利译”[12]。

综上,结合志静序文可以大致判断,《佛顶尊胜陀罗尼经》应该在永淳二年或之后译成流传,至少到了垂拱三年(687年)应该在全国流布。

莫高窟第217、103 窟为唐前期第一类洞窟,时间大致在中宗至玄宗初期,晚不过开元十四年(726 年)[13],学界普遍认为其建成于8 世纪初[14],此时间正是《佛顶尊胜陀罗尼经》在长安译出后不久。从第217、103 窟经变画内容看,其粉本非敦煌本地所创而是来自长安地区,其中第217 窟全窟壁画艺术样式有强烈的长安因素[15],同窟佛顶尊胜陀罗经变中的建筑、人物等也同样带有浓厚的长安色彩。

既然第217、103 窟佛顶尊胜陀罗尼经变序文画面是表现佛陀波利从罽宾长途跋涉而来,该经变又是在经典译出后不久形成于长安的作品,故应是永淳二年(683 年)至开元十四年的经变画艺术家对佛陀波利作为当时文献所记“北印度罽宾国人”“婆罗门僧”身份的图像表现。

三、壁画中的 宾人物形象分析

上述两幅序文经变中画面人物是否可以判断为写实性人物画像,需要我们对画面人物作仔细辨析。

第217 窟经变画表现序文内容的画面中,可以看到佛陀波利身着僧衣,头戴帷帽,骑着一头毛驴。另有一身人物长发束起,在头顶前面形成一前倾椎髻,上身裸体,身形枯痩,斜搭一长巾,长巾一面红色一面蓝色,下身穿一过膝红裙,光腿,赤脚。此人在行进时牵毛驴前行,在佛陀波利跪拜时牵驴立于身后,到了长安城后双手捧佛经走在前面或向皇帝献经,在往五台山的路途中同样牵着毛驴,最后在五台山前和僧人拜别显然是佛陀波利的随侍或侍从身份(图三)。在第103 窟的画面中,人物情节故事无变化,但是出现了驮重物的大象,服饰形象独特的佛陀波利随侍人物出现三身,一人在前牵象,两人在骑驴的佛陀波利之后跟随,三人形象服饰特征完全与第217 窟相同。

图三 第217 窟壁画中跟随佛陀波利的婆罗门形象人物

以上画面中作为核心人物的佛陀波利,身着僧衣,头戴帷帽,因此很难看到其作为罽宾国人的特征,和汉地的僧人形象没有区别。但其前后的婆罗门形象人物甚是特别,形象和衣着打扮,显然非唐人形象。从其赤裸上身、光腿、赤脚、长发椎髻、身形枯痩的形象判断,显然是克孜尔壁画、敦煌早期壁画本生因缘画面中的外道婆罗门形象,以莫高窟北凉第275 窟本生、因缘、佛传故事为代表,是中国早期佛教壁画中常见的外道形象[16],与敦煌北朝壁画中颇为常见的执雀外道、鹿头梵志形象最为相似(图四),也类似于各时期壁画中的婆罗门形象,以敦煌唐五代壁画弥勒经变中的婆罗门拆幢图为代表,其中的婆罗门全是如此服饰形象特征。宋代的佛传、因缘故事中的婆罗门形象依然如此(图五)。此类婆罗门形象也频繁出现在其他经变中,例如观音经变中即有观音菩萨“三十三现身”之“现婆罗门身”(图六),金光明最胜王经变中也有参加金光明法会的外道婆罗门,莫高窟第154、158 等窟均有图像留存。

通过敦煌大量同类人物形象的比较,可以说第217、103 二窟中出现的作为佛陀波利随侍的婆罗门形象人物,正是唐代的画家在创作佛顶尊胜陀罗尼经变时用来表现佛陀波利作为“西国”“罽宾国”“北印度罽宾国”人的主要方式,以一位婆罗门人物随侍的形象伴随左右,间接表现了经变画中表现佛陀波利作为罽宾国“婆罗门僧”的身份。

图四 莫高窟西魏第249 窟外道形象

图五 敦煌五代宋壁画中的外道婆罗门形象人物

图六 莫高窟第45 窟观音经变中的现婆罗门身

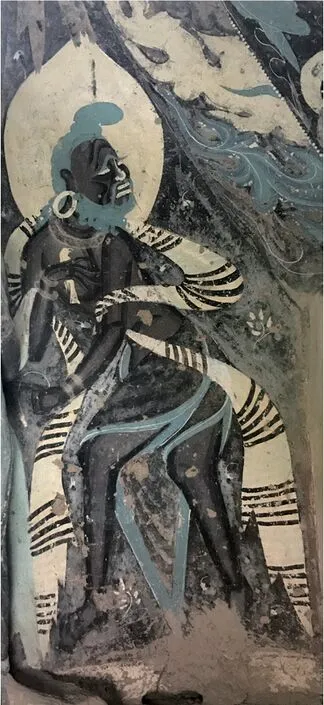

图七 莫高窟第103 窟尊胜陀罗尼经变中的婆罗门形象人物

唐人志静为佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗经经》所写的序文中称佛陀波利为“婆罗门僧”,此处“婆罗门”应代指广泛意义上的印度。同文中另有文殊老人以“婆罗门语问僧曰”句,此“婆罗门语”即梵语,是和后来佛陀波利取来之梵本佛经相对应的。《旧唐书·西戎传》称“天竺国,即汉之身毒国,或云婆罗门地也。”[17]又《新唐书·西域传》记“天竺国,汉身毒国也,或曰摩伽陀,曰婆罗门”[18]。因此,《宋高僧传》记佛陀波利为“北印度罽宾国人”[19]。显然,在唐宋人的观念中,罽宾即北印度,是与其具体的地理位置相符合的。

有趣的是,仔细观察第103 窟的几身婆罗门形象人物,因为画面没有变色,可以看到画面中的婆罗门身材修长偏瘦,显得十分单薄,白皮肤,脸颊上有类似中国古人的山羊胡须,脸上有皱纹,浓眉、高鼻、深目,整体形象似一位上了年纪的老者(图七)。此形象正是在早期佛教壁画中看到的各类外道的形象特征,也是早期佛教佛教造像中婆罗门人物的形象特点[20]。

更为有趣的是,同时期第103 窟主室东壁门北维摩诘经变中的“外族蕃王使臣问疾图”中的各国王子第一排第三身人物,穿着打扮完全同佛顶尊胜陀罗尼经变中跟随佛陀波利的婆罗门人物形象,上身裸体,从左肩向右腋斜搭一红色长巾(里子为蓝色),腰束一白色(里子为红色)过膝长裙,光腿,赤足,左右手腕各戴一镯子;身材修长偏痩,胸部和腰部皮肤起皱,身上肌肉松驰,白皮肤,极显单薄;长发束于头顶前部扎成椎髻;浓眉、高鼻、深目,长山羊胡,脸上额头等处多有皱纹(图八)。

仔细比较第103 窟同一窟中两铺不同经变画中的同一形象人物,身体、皮肤、面貌、发式、服饰、神态等特征几乎没有区别,惟有裙子颜色有别,另王子形象者左右手腕各戴一镯子饰品,显然是身份不同所致。

维摩诘经变中的外族蕃王使臣问疾图,以莫高窟初唐第220 窟新出现的“贞观新样”维摩诘经变为代表[21],是贞观年间李唐王朝在东亚国际政治格局中达到顶峰的图像表达,有明确的现实背景和强烈的政治寓意,强调的是贞观四年(630 年)唐朝灭东突厥后的政治格局[22]。

结合第103 窟维摩诘经变外族蕃王使臣问疾图中的婆罗门人物画像出现的背景原因,可以认为,第217、103 窟壁画经变画中出现的婆罗门人物画像,应是罽宾人形象。

关于罽宾人形象问题,西安发现的北周李诞墓有重要信息,可供参考[23]。据李诞墓志记载,李诞“字陁娑”,本“婆罗门种”,“正光中自罽宾归阙”,对于李诞作为罽宾人的族属关系,墓志直言不讳,可以确定李诞是在北周正光年间从罽宾来长安的婆罗门,其“祖冯何,世为民酋”。从其取汉人名看,似乎是说其祖先早年即已来到中土,但其长子又取名“槃提”,显然非汉人名。李诞本人有汉名,字却是胡名,也属胡人汉化现象。对于其族属身份,除了墓志文字记载之外,在李诞石棺的线刻图像中也有重要的反映。在石棺的前挡板门的两侧位置,分别刻一守门者(图九),考古发掘者认为其“人物造型特征均非汉人,也并非中亚一带粟特人,而是接近于白种人,服饰与佛教造像中的人物服饰颇为相似”[24]。

细观,此二守门者形象与前述敦煌壁画婆罗门罽宾人物极为相似,均裸上身,有长巾,仅着一裙,光腿,赤足,束发成髻,带胡须显然系一类人物的图像,也就是说从北周到隋、盛唐,此类图像在内地以长安为中心的地区一直传播流行,其背景当然与现实中不断来华的罽宾人有关。李诞墓石棺前档板线刻二门者形象在其他同时期或之前后的墓葬中未见,是目前考古发现的“国内第一座婆罗门后裔墓葬”。

可以看出,作为罽宾“婆罗门种”的李诞墓,虽然总体上是汉化的葬式[25],但石棺前档的二守门者服饰形象是和粟特人翟曹明石门上的守门者形象有区别的,前者有浓厚的敦煌画婆罗门人物形象特征,后者则强调的是中亚胡人的深刻影响,但二者都带有浓厚的墓主人民族属性因素。结合学界熟知的天水石马坪隋墓围屏石榻图像、太原隋代虞弘墓石椁图像、西安北周安伽墓围屏石榻图像、西安北周史君墓石椁图像等,可以看出入华的这些不同民族的人,在其墓葬文化中始终带有强烈的本民族信仰与习俗,不忘故土是其不变的宗旨。

北周李诞墓石棺前档板门两侧二婆罗门形象特征的守门者图像,可以反证敦煌唐代第217、103 窟壁画中佛陀波利随侍人物的婆罗门罽宾身份和面貌特征。

四、宾人形象特征原因

以北周李诞墓石棺线刻和莫高窟盛唐第217、103 窟壁画为代表的罽宾人形象,是有文献佐证的可靠图像推论,可以认为是中古时期罽宾人形象的重要资料。

当然,以上的图像资料,均是中古时期汉地的作品,可以认为是以汉人为主的文化对罽宾人形象的表述。不过,李诞本人作为罽宾人,其墓葬棺板中罽宾人形象的出现,倒也大大地增加了我们研究的可信度。

但是,回过头来,我们还有必要就以上罽宾人形象及其特征的背景原因作进一步分析,以尽可能还原历史的真相。

无论是李诞墓线刻人物,还是敦煌壁画中的罽宾人画像,其最大的特征,或者给观者最深刻的印象是其服饰,上身裸,光腿,赤足,腰间仅束一略过膝或未过膝的裙,上身斜搭一长巾,穿着极简单,身形也显得非常单薄枯痩。遍查有关罽宾的记载,多未对其服饰有明确的著录,但多言当地出产一种毛织品“罽”。惟慧超有较详细的记载“无问男之与女,并皆着毡布衫袴及靴,男女衣服无有差别。男人并剪鬓发,女人发在”[26]。

慧超是于开元七年至(719~727 年)间游历印度、中亚、西域诸国,其所记属实。慧超之前玄奘记迦毕试国“服用毛毡,衣兼皮褐”[27]。显然二者所记略同,当可信。此处所记与我们在图像中看到的略有不同,男女皆着“毡布衫袴及靴”,男子“并剪鬓发”,与图像展示的区别较大。原因何在?

慧超对印度西北部一带所记诸国如“建驮罗国”“乌长国”“罽宾国”“犯引国”“吐火罗国”诸国人服饰大体上一致,基本上均是毡布、衫袴、皮球(应为“毡”)。虽属其亲眼所见,但其行文似有相互沿袭之嫌,且有错误的地方,所言“此国行小乘”,显然与事实有出入,据玄奘记迦毕试国“并多习学大乘法教”[28]。另,我们也注意到慧超在罽宾多关注到其北部山区一带,实际上罽宾的核心所在即是属河谷平原的循鲜城一带,显然作为印度次大陆的循鲜城和克什米尔高山一带在气候上是有较大的区别的。

另慧超所记基本上是对各地普通百姓服饰习俗,前述图像应当是汉地画家对代表罽宾国家而来的上层人物形象的呈现。又玄奘记当地“天祠数十所,异道千余人,或露形,或涂灰”[29],虽然此装束和其信仰有一定的关联,但是若完全不合当地气候环境,显然是不符合实际情况的。因此,包括李诞墓线刻和敦煌壁画人物画像在内的罽宾人形象,当是北周隋唐以来汉地对罽宾服饰的一种认识。如此穿着,当与罽宾所处地理气候有关。

罽宾国都中心地区即循鲜城处今天印度次大陆西北部的平原地区,属于亚热带季风气候,海拔500 米左右,常年年均降水量在1000 毫米左右,最高气温接近50℃,最低气温不下0℃,可以看出这里气候温热,无须穿太厚太多的衣服,特别是夏季气候湿热,人们的衣着情况正反映在壁画所见人物形象当中。

再看中国古代典籍文献对罽宾地理气候环境的记载:《汉书·西域传》记载,罽宾“地平,温和……地下湿,生稻。”[30]《北史·西域传》记“地平,温和……田地下湿,生稻。”[31]《新唐书·西域传》记“地暑湿,人乘象,俗治浮屠法。”[32]《通典·边防八》记“罽宾”“地平,温和……地下湿,生稻,冬食生菜。”[33]《唐会要》记其地“人皆乘象,土宜种稻,多甘蔗葡萄,草木凌寒不死,尤信佛法。”[34]《太平寰宇记》“罽宾”条:“按《西域记》云:‘罽宾地平,暑湿,温和’”[35]。

总体来看,在汉唐以来中国内地人认识中,作为信仰佛教的罽宾国,其地平,暑湿,温和,气序和畅,生存环境颇为理想。而唐代人对罽宾的认识,更是和武德二年至乾元初罽宾不断遣使来朝有关。同时,唐朝也曾派何处罗拔等出使罽宾,也曾多次册拜罽宾王,此地一度是唐代的“修鲜都督府”,罽宾王也任“修鲜都督”。

至于隋唐之前,魏晋南北朝以来来华传法译经的高僧,更是络绎不绝,数量不少[36]。因此到了隋唐时期伴随着丝路交通的再次兴盛,加上以唐长安城为中心的唐代典章制度、人文气象对周边强大的吸引,以及唐代对西域、中亚有效的管理和经营,在这样的背景下,作为北印度地区大国的罽宾,不仅有频繁的遣使朝贡活动,唐人对其也有较深的了解。同时,加上唐人有浓厚的“万国来会”“四夷宾服”观念[37],故太宗以来兴起画《王会图》,以图画的形式记载丝路交通盛况,罽宾人的形象必在其中,其粉本被时人摹写传移,最后进入到经变画当中,以莫高窟第217、103 窟佛顶尊胜经变和第103窟维摩诘经变为相关人物代表,反映的即是唐人记录下来的罽宾人形象。

五、结语

从莫高窟盛唐第217、103 窟佛顶尊胜陀罗尼经变、第103 窟维摩诘经变中勾沉出来的罽宾人形象,其实归根结底是7 世纪末、8 世纪初唐长安、洛阳两京地区寺观壁画画家作品在敦煌的流传。而绘画中罽宾人形象和文献记载的吻合,图像写实性很高,因此可以说其粉本画稿来源的背景,当是罽宾人与唐帝国频繁往来的可靠历史。

[1]a.白鸟库吉.罽宾国考[C]//西域史研究.东京:岩波书店,1941:295-360.b.余太山.罽宾考[J].西域研究,19929(1):46-61.c.黄红.中亚古国罽宾[J].贵州教育学院学报(社会科学版),2009(8):49-53.

[2]a.下野玲子.敦煌莫高窟第二一七窟南壁经变の新解释[C]//美術史(第157 冊).美術史學會編,2004:96-115.b.下野玲子.唐代佛顶尊胜陀罗尼经变图像的异同与演变[C]//朝日敦煌研究员派遣制度纪念志.大阪:朝日新闻社,2008.c.下野玲子.敦煌佛顶尊胜陀罗尼经变相图の研究[M].东京:勉誠出版株式会社,2017.

[3]a.施萍婷,范泉.关于莫高窟第217 窟南壁壁画的思考[J].敦煌研究,2011(2):12-20.b.郭丽英.莫高窟几幅壁画的不同解读:法华经变?尊胜经变?或其它[C]//法中敦煌学讨论会会议论文集,2011.c.张元林.也谈莫高窟第217 窟南壁壁画的定名——兼论与唐前期敦煌法华图像相关的两个问题[J].敦煌学辑刊,2011(4):39-48.

[4]高楠顺次郎,等.大正藏(第19 册)[M].东京:大正一切经刊行会出版,1928:349.

[5]赞宁撰,范祥雍点校.宋高僧传[M].北京:中华书局,1987:28-29.

[6]沙武田.敦煌壁画汉唐长安城相关问题申论[J].敦煌研究,2018(3):55-70.

[7]高楠顺次郎,等.大正藏(第55 册)[M].东京:大正一切经刊行会出版.1928:396.

[8]同[7]:564.

[9]同[7]:865.

[10]同[8].

[11]同[7]:565.

[12]同[7]:396.

[13]樊锦诗,刘玉权.敦煌莫高窟唐前期洞窟分期[C]//敦煌石窟研究文集—敦煌石窟考古篇.兰州:甘肃民族出版社,2000:143-171.

[14]王惠民.敦煌佛教与石窟营建[M].兰州:甘肃教育出版社,2013:281-282.

[15]朱生云.敦煌莫高窟第217 窟壁画中的长安因素[C]//丝绸之路研究集刊(第2 辑).北京:商务印书馆,2018:348-363.

[16]吕德廷.佛教艺术中的外道形象——以敦煌石窟为中心[D].兰州:兰州大学博士学位论文,2015.

[17]刘昫,等.旧唐书(第198 卷)[M].北京:中华书局.1975:5306.

[18]欧阳修,等.新唐书(第221 卷)[M].北京:中华书局.1975:6236.

[19]赞宁撰,范祥雍点校.宋高僧传[M].上海:上海古籍出版社,2017:25.

[20]同[16].

[21]王中旭.敦煌翟通窟〈维摩变〉之贞观新样研究[C]//艺术史研究(第14辑).广州:中山大学出版社,2012:369-397.

[22]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956:60-73.

[23]a.程林泉,张小丽,张翔宇.谈谈对北周李诞墓的几点认识[N].中国文物报,2005-10-21(7).b.程林泉,张翔宇,张小丽.西安北周李诞墓初探[C]//艺术史研究(第7 辑).广州:中山大学出版社,2005:299-308.c.程林泉.西安北周李诞墓的考古发现与研究[C]//西部考古(第1 辑).西安:三秦出版社,2006:391-400.

[24]同[17]c.

[25]王维坤.关于西安发现的北周粟特人墓和罽宾人墓之我见[C]//碑林集刊(第19 辑).西安:三秦出版社,2013:162-176.

[26]慧超撰,张毅笺释.往五天竺国传笺释[M].上海:上海古籍出版社,1994:92-93.

[27]季羡林,等.大唐西域记校注[M].北京:中华书局,1985:136.

[28]同[27].

[29]同[27].

[30]班固,等.汉书(第96 卷)[M].北京:中华书局.1962:3885.

[31]李延寿,等.北史(第97 卷)[M].北京:中华书局.1974:3229.

[32]欧阳修,等.新唐书(第221 卷)[M].北京:中华书局.1975:6249.

[33]杜佑.通典(第192卷)[M].北京:中华书局.1988:5235.

[34]王溥.唐会要(第99 卷)[M].北京:中华书局.2017.

[35]乐史.太平寰宇记(第182 卷)[M].北京:中华书局.2015.

[36]黄雷.两晋南北朝时期罽宾来华僧人与佛经传译[J].兰州学刊,2015(2):118-123.

[37]妹尾达彦著,高兵兵译.长安的都市规划[M].西安:三秦出版社,2012.