凤翔雍山血池遗址初步研究*

田亚岐 陈爱东

(陕西省考古研究院)

雍城是秦人“九都八迁”过程中置都时间最长的都城,秦人在这里“蓄势”,完成了从“古国”到“王国”的历史使命,进而向着秦始皇“一统天下”的帝国征程迈进。在秦人不断发展壮大过程中,雍城不仅形成了独具特色的物质文化,也创建了对后世影响深远的精神文明体系。长期以来,雍城考古工作在秉承“以文献为线索,以考古为实证”的理念下,逐步发现和确定了各时期宫城布局与范围、“城堑河濒”与城墙、朝寝、宗庙、作坊、城市聚落、秦公陵园、国人墓地、城外离宫别馆和远郊聚落等多处遗存[1]。与此同时,大量记载于历史文献有关秦汉时期在雍城郊外举行国家“郊祀”或“畤祭”活动的场所—畤文化遗存也同样成为自上世纪以来雍城考古工作的重要目标。

一、文献背景下的雍畤遗存探索

我国是华夏文明礼仪之邦,在各种祭祀礼仪中,祭礼为吉礼,系“五礼”之首,此所谓“礼有五经,莫重于祭”。此外,把由国家最高首领带领群臣举行的祭祀活动列为最高礼仪,因天为“至上神”,往往此类祭祀对象统称祭天,祭祀的目的是通过人与天地的交流,达到“于天滋润、哺育万物、强国富民”。

“国之大事,在祀与戎”。秦的“祭天”礼仪在都城郊外举行,称为“郊祀”或“畤祭”。关于畤的起源,有学者认为“畤祭的产生,汉人一般都推至黄帝,同时予以存疑”[2]。而见诸于文献明确记载的如《尚书》《左传》《诗经》《周礼》和《礼记》等。说明早在夏商周时期,祭祀活动就已被赋予一定的政治意义,如“用命赏于祖,弗用命戮于社”,“天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀;天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯;诸侯祭名山大川之在其地者”等等。这些内容即凝结成周代以“祭上帝,祭祖先”为基本内涵的祭祀文明架构。

秦国原居于陇东地区,自秦襄公以来,在军事、文化上一直与周王室保持着密切的臣属关系。随着周王东迁洛邑,周赐予秦“岐以西之地”,秦迎得了一次历史发展机遇,为了保持自己在关中的立足地位,秦上层统治者则充分利用周人在精神和思想上的这面旗帜—祭祀,其目的一方面是向东方六国表白他来关中是替周王室“看家护院”的职责,另一方面是想利用周人祭祀的传统礼仪笼络和统领“周余民”。在这样的历史背景下,秦人进入关中尤其迁都雍城之后,确立了“饮马于河”的战略目标,历代秦公励精图治、勇于变革[3],秦国国力蒸蒸日上,祭祀活动也日趋频繁,出现了连续置畤的记录,其凸显的标志是将周人“祭上帝,祭祖先”的理念升华到“祭天地,祭五帝”的新高度。有关文献如:《史记·秦本纪》《史记·秦始皇本纪》《史记·封禅书》等都有专门的记载。

汉承秦制,随着秦都的东迁,尽管失去政治、军事、经济、文化中心的地位,但由于“畤祭”功能区的继续沿用,西汉皇帝多次亲临雍城举行“郊祀”活动,这里却依旧发挥着“圣城”的作用[4]。除《汉书·郊祀志》的专门记载之外,还见诸于《史记·孝武本纪》《汉书·成帝纪》和《汉书·王莽传》等文献。西汉末期,王莽礼仪改革之后至东汉时期,成于雍城时期“郊祀”礼仪程规虽一度出现消沉,但时至魏晋南北朝,国家重新制定祭天礼仪规程时,原本希望重拾“周礼文明”,却由于雍城长期祭祀礼仪的广泛深远影响,所以在“重拾”之后的诸多内容还多是秦汉礼仪。《晋书·礼制上》《晋书·挚虞传》等记载了魏晋时期统治者参考秦汉祭祀礼仪,重新开启都城外南、北郊祭祀活动的情况;隋唐南郊祭坛的发现和文献中的宏达场景,依然保留秦汉之遗风;元代马端临《文献通考·郊社考二十三》、明代董说的《七国考·秦杂祀》、清代孙楷《秦会要》等文献对秦人祭祀制度、畤祭情况等均有相关记载、传播和参考[5]。正如刘庆柱所述,“从祭祀文化可以追溯到五千年中华文明不断裂的源头”[6]。由以上述可见,雍城秦汉“畤祭”礼仪在历史沿革过程中留下了很深的印记,也是雍城考古工作者从80 年代初期便注意到探索雍畤相关问题的重要性。

对“雍畤”遗存的初步探索始于20 世纪80 年代的早期田野考古调查,韩伟曾多次带领雍城考古队队员,根据文献记载的线索“按图索骥”,初期在雍城周边开展调查时,于凤翔东部发现凹里遗址,即认为是汉代畤遗存或祭畤时的“离宫别馆”[7];凤翔东南的彪角、虢王一带调查是根据《史记·孝武本纪》“其明年,郊雍,获一角兽,若麃然”,而彪角的由来也正与此有关;在凤翔城北一带如玄武山、烈王坟、水沟、彭祖塬、雍山调查,是因为这里有相关的传说、地形和地貌[8];对凤翔西部孙家南头和羽阳宫调查是因为文献中有“蕲年宫”(与始皇加冕典礼有关,而此必与祭天相关)的记载[9]和此地有“今汧共厨鼎”的发现[10]。后来关于“畤祭”的考古调查工作逐渐走出凤翔县界,如千阳县走马棱秦汉建筑遗址、扶风县美阳宫地望、乾县好畤城遗址等[11]。调查工作虽然 “漫无边际”,但所取得的收获是显著的,一方面扩大了对雍城相关遗存的视野和角度,另一方面是在实际调查探索过程中逐渐感受到了畤遗存的真实构成:在郊外,在山上,有符合特征的地形与地貌,有以土坛和平整场地为特征的“祭坛”,有祭祀坑,有各类建筑,有祭祀礼仪道路和兆域安全体系。作为阶段性成果,尽管上述有关畤祭地望的推测有一定偏差,但分析的过程尤其关于遗存的构成要素的认定为后来持续探索提出了一条思路,也得到了相关学者的共鸣和热烈讨论[12]。

二、考古实证下的血池遗址发现

自2005 年以来,随着雍城遗址被列入全国“百大遗址”之后,考古工作为适应新时期的保护与展示需要,对51 平方公里的遗址范围包括“郊祀”遗址功能区,以“全面考古调查,重点区域勘探和选择性的验证发掘”为方法,以为制定保护规划提供科学详实资料和依据为目标任务,在继续坚持以“文献为线索,考古为实证”的前提下,更多地倾向于实际遗存的进一步发现与确认。

基于之前的田野调查认识,工作重点集中在北山一带玄武山、“烈王坟”、彭祖塬、雍山血池和吴山等几处地点,对其性质与内涵的判断也是根据外部地形、地貌特征所做的初期判断,有待于考古工作的实质性验证。通过进一步考古调查和勘探,玄武山虽地貌吻合,且有相关传说[13]但是没有与畤遗存相关的其它类别遗存,所以最终难以得到考古工作的认同[14]。“烈王坟”和彭祖塬各有一处夯土台,尤其前者还有某些畤的一般时代类同特征,但也同样不具备畤的结构[15]。上述几处遗迹,唯独吴山和血池具备畤祭(或名山祭)的多个特征[16]。对血池遗址考古调查初期曾得到了当地文物工作者积极参与社会各界的高度关注[17],后经实地考古调查、勘探和发掘之后,最终确认其为畤遗存。

从文献分析入手,寻找与其对应的考古实据。血池遗址夯土台位于秦雍城西北的雍山上,属郊外,符合郊祀的选点;但是更多的要关注另外一个特征—“高山之下,小山之上”,这又是一个关于祭坛结构特征的关键;“封土为坛”“除地为场”“为坛三垓”则是祭坛的摆布格局,血池遗址也完全符合,甚至包括在坛周边发现的环沟,我们按照周代文献上的解释应是“壝”(保护祭坛的小矮墙,秦以环沟替代,这是其传统),这些外部特征都在血池遗址得以体现,而且经局部解剖发掘,夯土台为圜丘状,通高5.2、基座直径23.5 米,《说文》中对“坛”的解释为:“除地曰场、曰墠,于墠筑土曰坛”,即在经过平整后的场地上筑土称之为“坛”,夯土分上、下两部分,下部高约为2.8 米,为战国时期,上部高约为2.4 米,为西汉时期,夯筑;环沟内发掘出秦汉时期建筑材料;环沟周边为踩踏的地面。这些均成为确认该遗址属性的第一步,之后则进一步寻找另外的线索。

祭祀坑遗存。对照文献记载,祭坛是举行正式祭祀活动的地方,祭祀时要举行几方面活动,即迎、送天神“火燎”仪式、祭献仪式、歌舞演唱与祝词仪式,其中对于祭献所用之“献食”即马、牛、羊牲肉,最后连同车马、玉帛等一同要进行瘗埋,所埋祭祀坑是我们要找的另一类遗迹。经考古调查与勘探,在血池遗址的中山梁共发现祭祀坑570 座(组),由于勘探时无法确定坑与坑之间的打破关系,加之坑特别密集,所以估计祭祀坑的单体总数在3000 座左右,可见其规模之大,祭祀次数之多。

建筑遗存。在2008 年进行 “关中秦汉时期离宫别馆调查”时就曾在血池村附近采集过汉代的建筑材料,当时将它视为一处小型汉代建筑基址。随着夯土台、祭祀坑等遗迹的发现,促使我们将建筑遗迹作为畤遗存构成要素思考。血池遗址东、中、西三处山梁上均发现有大量的建筑材料,且分布范围较大,可以明确存在建筑遗迹。在东山梁发现两处建筑材料密集区域,位于长条状祭祀坑以东较平坦处,一处范围面积约260 平方米,另一处范围面积约1300 平方米。中山梁建筑位于祭祀坑范围北部,面积约320 平方米。西山梁建筑位于山顶地势平坦处,断面暴露大量建筑材料。在勘探过程中始终未发现大面积夯土以及地面遗迹,其原因可能与建筑遗迹所处山梁之上,常年受雨水冲刷,保存较差有关。关于建筑遗迹的性质,按照文献推断有皇帝亲临的斋宫、血池祭祀点常驻官员起居办公场所、祭祀物资存放场地等。目前的调查和勘探尚未确认皇帝斋宫这一级别的建筑遗迹,因此也不排除为皇帝亲往祭祀时所住离祭坛较近的离宫别馆。

道路与兆沟遗存。山上道路系统是指与祭祀活动相关的分布,由于遗址所处山区环境地貌经常受雨水冲刷,地面上道路保存状况受自然环境影响较大,调查和勘探有一定的难度。从调查得知,山下通往血池的道路宽8~10 米不等,是车辆同行;而山上道路宽度仅3.5~4.9 米,说明祭祀者采取步行登山。围绕血池遗址周边有兆域设施,有利用自然河沟,也有自然地貌上的断崖,形成了与外界隔绝的空间,体现了作为皇家祭祀禁地的对外的管控。

经过对上述各类遗存的分别探讨,我们认为之间是相互关联的,下列要素构成了一个完整祭祀属性的主体。

1.遗迹年代的共时性。在整个遗址分布的470 万平方米范围,各类遗迹年代集中在战国晚期至西汉中晚期。2.遗迹属性的类同性。分布于各山梁的不同遗迹,属性均与祭祀相关。3.遗迹分布的关联性。各处遗存似有统一规划的过程,不论在何处,均布局在山梁的正阳面,背阴与沟壑则没有文化遗存的分布。4.遗迹层次的排它性。如此规模之大,级别之高的祭祀遗存,与此级别相匹配的只能是皇家所有。5.文献记载对应的唯一性。据文献记载,与文献对应的只有秦汉时期国家“郊祀”的畤遗存吻合,别无对应。

因此,血池遗址的属性在文献记载的背景下,得到了考古材料进一步的认同。

三、“雍畤”视野下的血池遗址相关问题研究

1.关于血池遗址年代及其属性

遗址年代包括绝对年代和相对年代。相对年代包括地层学上遗迹打破关系中的相对早晚,也包括类型学上器物“分期排队”中的时代演变序列;绝对年代则是通过现代科技手段进行相关测年得出的测年数据。血池遗址位于雍山之上,地层关系较为简单,虽然打破关系复杂,但遗迹年代相对集中,不能完全反映较大的时代差异。因此,血池遗址年代的判断主要依靠出土器物和对祭祀坑内马骨的碳14 测年。

2016 发掘的车马祭祀坑内出土了大量车马器,地层中还出土了一定数量的筒瓦、板瓦、瓦当等建筑材料。器物的年代可以明确在西汉时期。对祭祀坑内的6 件马骨标本测年中有4 组数据较统一,集中在BP2125±25~BP2155±25之间,即公元前200±25 年左右,属于秦末汉初这一时期。因此,基于上述材料判断血池遗址年代为西汉时期,根据文献记载西汉时期汉高祖刘邦在高祖二年(公元前205 年)设立北畤,遗址年代与其基本相符,进而判断其为西汉时期的北畤。

但是,随着进一步考古发掘,2017 年在东山梁发掘了动物祭祀坑,并在祭祀坑北侧山梁发掘了建筑遗迹。所出土的建筑材料虽然仍以西汉时期为主,但也发现了一定数量的麻点纹筒瓦,年代可能为战国晚期—汉初[18]。动物祭祀坑内无任何遗物,但对4 座坑内马骨标本进行了测年,有2 座数据早至战国时期。因此血池年代尤其是血池遗址东山梁年代可能较早,结合血池遗址出土的“上畤”陶文,血池遗址可能为秦人所立“畤”在汉代的沿用。

除了发现有“上畤”的陶文,又在2017 年的发掘还发现有“下祠”和疑似“下畤”的陶文。此外,血池遗址规模较大,秦人的上畤不应该有这么大的规模。对此,我们提出了“五畤整合说”这一观点,即秦“雍四畤”分别位于雍城郊外各自不同的位置,而血池遗址可能为汉代在早先秦吴阳上畤基础上续建的北畤,在新建新畤时,遂将原秦“雍四畤”一并整合,移至血池,因而这里也自然成为西汉时期的“雍五畤”所在[19]。当然,正如有学者指出“汉代皇帝郊雍祠五畤是在同一地点还是在不同的地点?当时祭祀五畤是否集中在一处祭祀?这一点,文献没有给出更多的信息”[20]。因此,有关从秦“雍四畤”汉 “雍五畤”的发展传承关系,尤其是作为血池遗址是否就是文献中的“雍五畤”,这最终还取决于对其它几处秦畤的发掘和认识。

2.血池遗址的祭祀对象

《尔雅·释天》记载:“祭天曰燔柴,祭地曰瘗埋”。在周人的祭祀礼仪中,点燃薪柴、焚烧牲肉,使烟气、腥气上升可感动天神,达到请神、降神的目的,即《周礼·春官·大宗伯》所载:“以禋祀祀昊天上帝”。“在周人的观念当中,天神在上,因此用烟气上升以感神,而地示在下,必不能再用烟气而改用牲血,而荐牲血于地,必然下渗,如神享之,从而达到感神之目的”[21],即《周礼·春官·大宗伯》中的“以血祭祭社稷、五祀、五岳”。在周代,玉被视为精物,乃是最为润洁之物[22],因此不论是燔柴还是瘗埋,玉器都是最重要的祭祀之物,有其专门的象征意义。

秦人祭祀礼仪源于周人,秦汉之际与祭祀有关的玉器发现主要有:1975 年烟台芝罘岛发现的两组玉器,均为一圭、一璧、两觿的组合,推测为秦始皇时期三登芝罘留下的器物,与祭祀天地山川有关[23]。1979、1982 年山东荣成市成山头发现玉器,第一组玉器为1 件玉璧、2 件玉圭和1 件玉璜,第二组玉器为1 件玉璧和2 件玉圭,推测与成山的礼日活动有关[24]。2004 年礼县鸾亭山遗址的发掘,出土玉器10组51 件,其中F3 内出土2 件 玉人、2 件玉璧、8 件玉圭,被认为是历史上西畤的一部分。此外,西安联志村和芦家口村也有同一类型的玉器出土。其中联志村出土玉器85 件,包括玉人、璧、圭、璋、琥、璜、觿等,芦家口村出土玉器100 多件,类型与联志村相同[25]。通过上述材料可见,鸾亭山遗址出土的玉人和圭、璧的组合较具有代表性,同时作为秦汉时期畤遗存,与血池遗址之间相互对比也有一定研究意义。

血池遗址出土玉器位于车马祭祀坑底,组合为2 玉人、1 琮、1 璜。鸾亭山遗址出土玉器位于房址和灰沟内,出土位置深浅不一,组合为2 玉人、1 圭、1 璧。两者相同点在于均出有玉人,且造型基本接近。关于玉人的性质已有多为学者做过讨论[26],而血池遗址玉人的发现则更加表明玉人在畤遗存中的独特地位。两者不同点,一在于玉人之外的圭、璧组合和琮、璜组合,二在于玉器出土位置。这种区别可能正反映出了两者祭祀对象的不同。《周礼·春官·大宗伯》记载:“以玉作六器、以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地”。鸾亭山遗址出土圭、璧组合应与祭天有关,出土位置较浅,反映其祭祀过程中作为“礼神用玉”之用,与相应的“俎豆牢具”,摆放在祭祀场地,祭祀后应予以回收。而鸾亭山所出玉器“只是由于某种未知原因被保留在了祭祀现场,没有被典瑞收藏”[27]。血池遗址出土琮、璜组合应与祭地有关,出土于祭祀坑底,属于瘗埋。如果我们将两者结合起来,则可能完整的反映出畤祭的一套流程。即首先焚烧薪柴以请神,并摆放“礼神用玉”以礼神,最后将车马、玉器等瘗埋于祭祀坑中,这一过程体现了对天、地的祭祀。

因此,结合礼县鸾亭山和血池遗址两处畤祭遗存,还原畤祭过程,认为血池畤祭的对象应该包括对天、地及其相关诸神的综合祭祀。

3.秦汉畤祭礼仪形式的变化

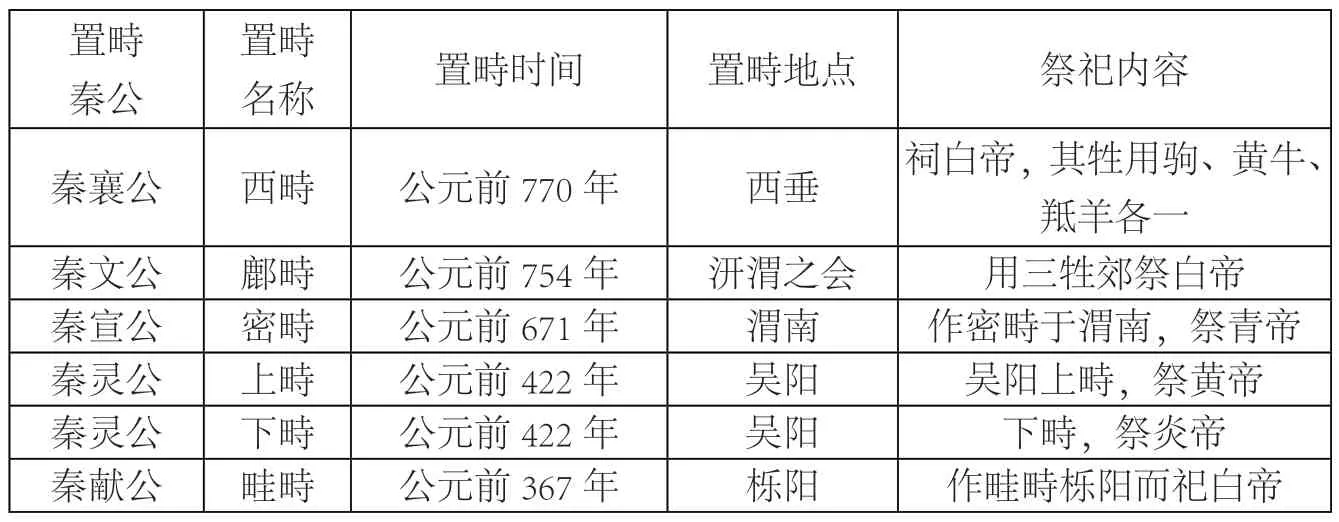

根据文献记载可知,在秦襄公封为诸侯后至秦始皇统一中国前,秦国共设有六畤,分别为西畤祭白帝、鄜畤祭白帝、密畤祭青帝、吴阳上畤祭皇帝、吴阳下畤祭炎帝、畦畤祭白帝,其中雍城地区的秦畤共有四处,分别为鄜畤、密畤、上畤、下畤,被称为秦“雍四畤”。此外,设畤进行祭祀往往与秦人发展过程中重大历史事件有关,包括封侯、定都、祥瑞等。西畤祭白帝是因为襄公被周王室封为诸侯;鄜畤祭白帝既是在此定都,又因梦见黄蛇“口止于鄜衍”的祥瑞;德公在位时间较短,定都雍城时仍以“三百牢于鄜畤”,但德公之子宣公继位后则马上在渭河南岸设了密畤祭青帝,应与这次迁都有关系;畦畤祭白帝也与定都栎阳以及栎阳“雨金”的祥瑞有关。也有学者认为密畤祭青帝还可能与秦晋河阳之战的胜利有关[28](表一)。

秦统一后,随着帝国版图的扩大,为了震慑东方贵族,显示军事实力,传扬秦之大政,增加封禅泰山的祭祀[29],使其与雍四畤祭祀同为国家最高级别的祭祀。此外,还进一步完善相应祭祀制度,规定了雍地一带的陈宝祠、名山大川、郡县祠庙等相应的祭祀规格,形成了雍四畤与封禅泰山、山川祭祀、郡县祠庙祭祀三个等级的祭祀制度,达到“令祠官所常奉天地、名山大川、鬼神可得而序”的目的(表二)。

表一 秦人置畤情况统计表

表二 秦统一后祭祀情况统计表

表三 西汉时期皇帝郊雍情况统计表

秦人畤祭传统在秦始皇时期逐渐规范化,公元前238 年因加冕典礼而亲临雍城郊祀,此后则由祠官替代来雍城,秦始皇则以“通权火”的形式进行祭祀,而从雍城到咸阳的“权火”以“五里一烽火”的方式传递,始皇帝“拜于咸阳之旁”迎接圣火。

西汉初期,对秦人的祭祀礼仪采取全面继承的模式。汉高祖刘邦仍延续秦时的祭祀礼仪,在畤祭方面,新设北畤,祠黑帝,以凑五帝之数,但只是让“有司进祠”,并未亲自前往祭祀。汉武帝时期,武帝“行幸雍,祠五畤”的次数多达9 次,不仅大规模的对雍五畤进行祭祀,还多次封禅泰山,并在甘泉宫设泰畤、在河东汾阴设后土祠,形成“甘泉泰一、汾阴后土,三年亲郊祠,而泰山五年一修封”的定制。西汉晚期,雍五畤的祭祀存在反复,匡衡认为秦四畤为“秦侯各以其意所立,非礼之所载”,“王者不当长遵”,后匡衡被免,在刘向的建议下又恢复了雍五畤的祭祀。而至王莽时期,重新对祭祀礼仪进行变革,将迁往长安南北郊的泰畤和后土祠,分别以“皇天上帝”与“皇地后祇”配享,以达到“冬至日,祠南郊,高帝配而望群阳;夏至日,祠北郊,高后配而望群阴”的目的。并将除天地外的群神按类加以区分,分别在长安城东、西、南、北四郊以及长安城中央“未地”建立祭坛加以祭祀,形成“长安旁诸庙兆畤甚盛矣”的场面,而雍五畤的祭祀也在这一时期被彻底废除[30]。

4.祭祀马牲的选择

血池遗址“献食”为马、牛、羊三牲,其中马牲占90%以上,对该遗址出土的大量马骨,结合文献记载和马骨的DNA 检测,初步判断,秦汉畤祭所选祭祀马牲应为“幼马”和“驽马”。

根据《史记·封禅书》的记载,秦汉时期的畤祭多用马驹,如秦襄公祠西畤“其牲用驹、黄牛、羝羊各一”,秦始皇时期雍四畤的祭祀时用“畤驹四匹,木禺龙栾车一驷”,汉武帝时部分祭祀已开始用“木禹马代驹”。对驹的解释一般认为是两岁以下的马。

血池遗址无论是车马祭祀坑还是长条形马坑内均出土有大量马骨,根据对马骨形态进行鉴定,发现这里的殉马大多为一岁到一岁半左右,与文献中“驹”的记载完全相符。此外,通过对马骨的DNA 的测定及研究还进一步发现,马的步态、爆发力、灵活度等运动能力都比较一般,应该不属“战马级”,可能为体质较弱的“驽马”。据此可以进一步推断出,古人在秦汉时期就可能已经掌握了一定的相马能力,能从马驹时就区分出不同的品质,保存强健马匹用于实战,弱马则满足祭祀需求,似可反映出秦汉统治者在祭祀活动中的实用主义色彩。

四、余论

西周时期,“郊祀作为周代国家的主要宗教活动,已经形成了一套比较严格规范的礼仪程序”[31],两汉之际,祭祀前要举行“卜筮、斋戒以及夕牲等一系列相关的礼仪活动”,祭祀过程中的不同环节也有相应的郊祀乐舞[32]。除了从文献角度进行研究,血池遗址的发现也为我们复原祭祀礼仪提供诸多细节参考,如提请、择吉日、出行、抵达、涤牲、省牲(君主亲自过目马牲的口齿、年龄和毛色)、宰牲与聚血、如斋宫(做静思、沐浴和更衣等祭祀礼仪之前的准备)、坛场祭献、迎天神(燔燎与歌舞演唱)、送天神、撤馔、瘗埋等。

雍地“百有余庙”,西县“亦有数十祠”,沣、滈、于、亳等地也有相应地方祠庙,“各以岁时奉祠”。此外自殽以东、华以西各有名山大川需予以祭祀,“其牲用牛犊各一,牢具珪币各异”。可以说“祭祀对象冗杂正是此时秦国祭祀的一种表征”[33]。而这些地方祠庙与名山大川其祭祀内涵尚不清晰。2018 年对宝鸡陈仓吴山祭祀遗址的发掘者认为:“该遗址为祭祀炎帝的吴阳下畤”[34]。吴山遗址车马坑形制与血池遗址基本相同,玉人形制、玉器组合也与血池遗址接近,据此判断其为畤遗存不无道理,但考虑到吴山作为华以西的名山,吴山的祭祀遗存也很有可能为山川祭祀。而山川祭祀的祭祀内涵(包括车马坑、玉人、玉器组合)与畤祭之间的关系则值得我们进一步思考与关注。

秦武公钟有铭文“余夙夕虔敬朕祀”[35],汉高祖“重祠而敬祭”,汉武帝“尤敬鬼神之祀”,从春秋至秦汉,以畤祭天的祭祀文化礼仪延续700 余年,影响深远。畤祭文化源于周,兴于秦,盛于汉,废于莽,上承西周郊外祭祀,即“郊祀后稷以配天”,下启都城南北郊祭祀,即“祭天于南郊,瘗地于北郊”,在中国国家祭祀体系中发挥着承上启下的重要作用,是中国国家祭祀系统从西周郊祀、秦汉畤祭、隋唐圜丘、到明清的天坛、地坛演变的重要过程,是中国古代国家祭祀观念变迁的重要阶段。正如白云翔指出,血池遗址的发现成为从东周诸侯国到秦汉大一统国家祭祀活动的最重要物质载体和实物再现,对于深化秦汉礼制与政治、中国古代礼制文化等的研究均具有重要的学术价值[36]。

祭祀活动体现了古代国家的社会治理体系(政治体制)、宇宙观(思维方式)、核心价值观(行为处事方式)的理念[37],当代通过加强遗址保护,还原历史盛景,再现古代皇帝鹰受天命,虔诚祭祀的过程,真正理解血池遗址遗址所蕴含的政治理念、哲学思想、地形地貌、传统规制和堪舆法则[38]。

[1]田亚岐等.从文献到考古实证,再现蓄势秦都之辉煌——秦雍城遗址考古工作85 周年述略[N].中国文物报.2019-6-21.

[2]汪受宽.畤祭原始说[J].兰州大学学报(社会科学版),2002(5).

[3]a.田延峰.芮国地望与秦的“饮马于河”[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2010(1).b.高强.居雍秦公述论[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版).2014(2).

[4]田亚岐.雍城:东周秦都与秦汉“圣城”布局沿革之考古材料新解读[C]//新果集(二)— 庆祝林沄先生八十华诞论文集.北京:科学出版社,2018.

[5]李可可.秦汉畤祭研究综述[C]//秦汉研究(12).西安:西北大学出版社,2018.

[6]刘庆柱.序言[C]//全国(凤翔)秦文化学术研讨会论文集.西安:三秦出版社,2019.

[7]陕西省考古研究所雍城考古队.凤翔凹里秦汉宫殿建筑遗址发据简报[J].考古与文物,1989(4).

[8]a.凤翔县县志编纂委员会.凤翔县志[M].西安:陕西人民出版社,1991.b.凤翔县地名志编纂委员会.凤翔县地名志[M].凤翔:凤翔县地名办公室编印,1981.

[9]焦南峰,马振智.蕲年、棫阳宫、年宫考[C]//陕西省考古学会第一届年会论文集(考古与文物丛刊第三号),1983.

[10]a.王光永.凤翔发现羽阳宫鼎[J].考古与文物,1981(1).b.李正操.羽阳宫鼎铭考释[J].文博,1986(6).

[11]a.田亚岐.秦汉置畤研究[J].考古与文物,1993(3).b.袁富民,田亚岐.好畤县初置年代考[C]//乾县县志.西安:陕西人民出版社,2003.

[12]a.刘明科.雍地——秦人畤文化中心论[J].宝鸡社会科学,1995(5/6).b.田静,史党社.论秦人对天或上帝的崇拜[J].中国史研究,1996(3).c.后晓荣,陈晓飞.秦汉雍五畤地望新探[C]//秦文化论丛(10).西安:三秦出版社,2003.

[13]杨曙明.雍山血池遗址与汉高祖刘邦北畤考[C]//秦汉研究(11).西安:陕西人民出版社,2017.

[14]陈爱东,冯丹.凤翔玄武山与西汉北畤关系质疑——兼与杨曙明先生商榷[C]//秦汉研究(13).西安:西北大学出版社,2019.

[15]陕西省考古研究院.凤翔城北水系考古勘探报告[M].内部资料,2015.

[16]中国国家博物馆,陕西省考古研究院.雍山血池遗址考古调查与勘探[M].内部资料,2018.

[17]a.王键,王星.陕西凤翔发现汉代国道 曾为皇帝御道[N].宝鸡日报,2011-12-22.b.孙宗贤.雍山秦皇汉武祭祀圣地[C]//全国(凤翔)秦文化学术研讨会论文集.西安:三秦出版社,2019.

[18]张晓磊,田亚岐.雍城地区秦汉砖瓦分期与制作工艺[C]//秦雍城豆腐村战国制陶作坊遗址.北京:科学出版社,2013.

[19]田亚岐.血池遗址考古发现与秦人祭祀文化的认知[N].光明日报:理论版,2019-1-7.

[20]辛怡华.血池遗址与雍地五畤及相关问题[C]//湖南省博物馆馆刊(14).长沙:岳麓书社,2018.

[21]孙庆伟.周代祭祀及其用玉三题[C]//古代文明(2).北京:文物出版社,2003.

[22]孙庆伟.〈左传〉所见用玉事例研究[C]//古代文明(1).北京:文物出版社,2002.

[23]烟台市博物馆.烟台市芝罘岛发现一批文物[J].文物,1976(8).

[24]王永波.成山玉器与日主祭——兼论太阳神崇拜的有关问题[J].文物,1993(1).

[25]梁云.对鸾亭山祭祀遗址的初步认识[J].中国历史文物,2005(5).

[26]a.同[25].b.田亚岐,许卫红.宝鸡凉泉汉墓出土玉人分析[J].考古与文物,2013(6).c.许卫红.再论礼县鸾亭山等地出土玉人的功用[J].中国国家博物馆馆刊,2015(4).

[27]同[25].

[28]田延峰.论秦的畤祭与五帝说的形成[J].前沿,2011(6).

[29]徐卫民.秦始皇封禅泰山的原因新探[C]//秦始皇帝陵博物院(第1 辑).西安:三秦出版社,2011.

[30]田亚岐.秦汉置畤研究[J].考古与文物,1993(3).

[31]张鹤泉.周代郊天之祭初探[J].史学集刊,1990(1).

[32]王柏中.两汉国家祭祀制度研究[D].吉林:吉林大学,2004.

[33]田天.春秋战国秦国祠祀考[J].中国典籍与文化,2013(1).

[34]国家文物局.2018中国重要考古发现[M].北京:文物出版社,2019(3).

[35]张煜珧.虔敬朕祀——秦祭祀文化遗存的初步认识[J].考古与文物,2019(3).

[36]从“西南贝丘聚落”到“国家祭祀圣地”——十大考古新发现进校园·首师大站纪实[N].中国文物报.2017-4-18.

[37]段清波.考古学上汉文明论纲[C]//考古学集刊(21).北京:科学出版社,2018.

[38]赵荣.陕西省文物局调研凤翔雍山血池秦汉祭祀遗址[OL/EN].http://www.cssn.kgx/kgdt/201612/t20161218.3350299.shtml.