悬浮隧道前瞻性工程研究小型项目制团队工作模式构想与实践

梁恩彤 ,林巍

(1.中交悬浮隧道结构与设计方法研究攻关组,广东 珠海 519000;2.中交四航局第二工程有限公司,广东 广州 510000;3.中交公路规划设计院有限公司,北京 100088)

0 引言

悬浮隧道是一种借用水的浮力承载并跨越更深、更宽水体的结构构想,自150多年前提出,至今尚未实现[1]。中交港珠澳大桥岛隧工程建成了最长公路沉管隧道,施工过程中克服了外海复杂海况安装、深埋、大回淤、异常波以及河口羽等一系列难题,达到第三代沉管隧道的技术,而第四代沉管隧道技术的突破,可以说是悬浮隧道的实现[2]。2018年中交悬浮隧道工程技术联合研究组成立,设置11个研究方向[3],以结构为主线,企业主导,成员来自国内外知名高校、科研单位、咨询单位和承包商。2019年5月成立结构与设计方法研究攻关组(以下简称“攻关组”),加强工程技术研究主线的推进。

在经过1个半月召集与招聘后,攻关组成员达15人,后经过约1个半月稳定到12人(其中3人因个人学业返校、1人无法坚持提前离职)。平均年龄26.62岁,仅组长具有10年工作经验外,其他成员无工作经验或仅数月。成员工作背景与经验参差不齐,多数在读博士生和硕士生,少数试验人员及设计人员;成员专业背景较多为水动力专业,少数结构、隧道和建筑专业,研究攻关计划工作时间6个月。

作为攻关组管理与协调者,经过调研未发现前瞻性工程研究小型项目制团队工作模式的论述或建议。工作过程谨慎策划、动态调整。2019年6月初至年底,攻关成果包括协助完成20余项专利申请、两本科技图书和一本论文集;预计截至2020年1月前还将完成另一本科技图书和若干软件著作权申请,九项专题报告(包含近100个子报告)。

本文浅议工程技术研究项目制工作模式构想与实践心得,分为理念、文化和管理,后两者是前者的支撑。

1 研究攻关理念

生产项目管理模式以工程结果为评价指标,而前瞻性工程技术研究不一定能在短时间内将研究成果转换为实际工程。经过反复研讨,作者在考虑设定工作目标时,提出前瞻性工程技术研究的终极目标不是论文、专利、平台建设或报奖,而是人的培养与团队成长。因为:1)只有成长才能更高效地创造价值,只有成长才能创造更永久的价值。2)团队中的成员通过解决高难度前瞻性问题的“过度训练”,磨练解决问题能力,优化工程思维方式,作为企业的储备人才,在遭遇重大的危难与挑战时才具备解决问题的能力与迎接挑战的魄力。3)研究攻关过程以出版物或企业内部技术报告(备忘录)形式产出的公开或半公开文件,让读者受益,间接地创造价值。

“学习型团体”通过个人进步实现集体进步[4],但是需要将“学习”放在前瞻性工程技术研究项目的问题中进行定义。“前瞻性问题”说明时间紧,“项目”说明时间有限,综上所述,只有高效才能实现对问题的突破。因而,学习是找寻与实践在同等资源、同等时间条件下创造更多价值的方法。

然而仅有原则无法推动原则自身的实现及项目的前进。例如,文献[5]指出产学研将知识在个体知识、团队知识、企业知识以及大学知识库间进行转移、吸收、消化、共享、集成、利用和再创造。上述诸多“运动”意味着诸多的“阻力”,如何最小化“阻力”进而获得高效项目运作,本文总结的两个支撑是文化与管理(图1)。文化确保成果的价值及价值的永久性,管理确保研究攻关的效率。

图1 团队策略Fig.1 Team strategy

2 文化建设

科技是人类理性与创新基础,文化是人类社会和谐进步源泉;如果将科技比作悬浮隧道主体结构(管体),文化就是其锚固系统。随着科技的发展,更需要文化来确保科技发展的实用性。

2.1 利它

研究攻关过程注重“利它”原则,即在工作过程中“牺牲”个体时间与精力来增加、促进和提供集体或大多数人的利益作为自身行为活动的原则。基于节约他人时间与团队时间,攻关组的技术备忘录、报告及任何形式的文献资料都以便于他人理解的方式撰写。由于个体局限性与不可抗力,无法持续原有的研究工作时,文献资料、管理机制以及模板都可让团队持续进行工作。坚持利它使前瞻性工程研究项目制团队作为一个意识群犹如永动机般朝着创造永恒价值方向前行。

2.2 致谢

基于“利它”原则,团队中通过注重“致谢”、避免剽窃,互相尊重原创知识,尊重劳动。致谢主要作用体现为对科研过程中的合作者、提供意见者及帮助者等劳动的尊重。促进形成互帮互助的社会风气,有效展示团队合作价值所在。不进行有效的致谢是对工作过程中合作者、提供意见者及帮助者等的剽窃,不仅会导致科研学术的纠纷,同时破坏与各方的合作关系,影响科研的进一步发展及工作效率。如果团队中好的想法只有当论文发表后才能被分享,而当今论文发表周期长达1、2年,个人智慧在团队中无法实现快速增值。

2.3 成长

当前硕士毕业年龄在23~26周岁间,博士毕业年龄在27~30周岁间,随着当今社会各领域对高能力人才的需求,能否让学校多年培育的人才在过程中更早投入社会创造价值。攻关组以成长原则为终极目标,通过研究攻关工作让高等院校的学生们在实践中阅读一本“无字”书,将其知识能力在实际科研工作中进行巩固。根据QS2020统计,麻省理工学院及清华大学师生比约为1∶4和1∶6;而研究攻关组“师生比”高达1∶1。一方面,实践中的“导师”为了研究攻关取得突破而与学生频繁交流与争论,另一方面,学生在社会实践中工作更有创造价值的成就感,进而目标更加明确,更有动力与兴趣。此外,学生不仅增强专业能力,也增强非专业能力如写作、沟通与技术表达等,并且通过实战工作更早对工作方法与思维方式进行思考。截至停笔时,攻关组组员的技能掌握程度如表1。

表1 技能矩阵Table 1 Skill matrix

3 管理与模式

3.1 日报

“透明”让成员不仅了解自己做了什么,也了解别人每天在做什么,加强横向交流,并了解自己工作与整体的关系。研究攻关组成立至今共193 d,累计书写研究攻关日报达137篇,且每日上网。团队成员记录当日专题研究工作、工作感想以及生活状态,对于整体的科研任务进度与个人能力及学习的过程有据可循(不会研究攻关过后其工作历程成为“消失的6个月”),并注重日事日毕,及时总结、动态调整、清晰整体工作进度,增加参与感,并借鉴他人的工作方法给自身提供参考与启示。日报制度有利于加强每项工作任务完成人及任务负责人的使命感、仪式感和时间紧迫感,也更有利于明日的工作计划与安排。

在执行过程中,收集全体组员反馈意见及建议时,成员们提议以周为单位给每位成员反馈,以便及时发现可通用的提高效率的工作方法,将日报制度的优势更灵活地运用在每位成员,进而共享工作中的资源。只是此项建议会增加日报主编工作量,仍需优化。

3.2 自省—反馈—提升

团队工作模式需要不断进化来获得生命力与竞争力。1)调查问卷机制:进行10次问卷调查,调查结果指导攻关组组长尽快了解成员对于工作模式及研究内容的主观意愿、了解成员所掌握的各项软件技能的熟悉程度,以及希望在研究攻关期间提升的技能。结合对调查结果的分析与工作策划,尽可能做出最适宜的工作安排与任务分工。2)决策机制:并联式决策替代传统串联决策,提高问题及建议处理和反馈效率,消除无效动作,节约人力资本。

3.3 会议

日常工作有3种会议机制:1)窗口会。来源于港珠澳大桥岛隧工程沉管沉放决策窗口会[2]。窗口会通常由成员根据模板(图2)自行预约,表达自己发现的同时,从参会人员的讨论中令自己的工作视角更广泛,思考更全面,进而有可能增加攻关成果的“维度”甚至找到独有的一些灵感。经过一个半月窗口会,作者要求必须使用白板而非电子显示屏来演讲,从而报告人必须更加全面系统地掌握信息,并集中于传达和讨论思想;2)水果会与晚餐会。在繁重研究攻关之余,每周调配出下午或晚上2~3 h在晚餐或中途休息吃水果期间举办公开课;3)临时会议与紧急会议。如其名为常规工程会议,通常解决分析设计攻关工作过程组内信息需高度融合与全面一体化的问题。截至停笔之时,累计共举行超过百场会议,形成84份会议纪要,其中窗口会59场,水果会8场,攻关组成员们每人至少授课或报告4场。

图2 会议邀请模板Fig.2 Conference invitation template

经过4个月的实践过程,研究攻关组成员对于上述会议机制的反馈经采访与总结如下。优点:集思广益,头脑风暴,增强研究交流,促进相互学习,相互提升,发展全面看待研究问题的能力,从而协作解决难题;提高组内成员的参与感,更换学习方式,有助于保持工作热情与激情。缺点:讨论过于专业的问题时,容易让人产生枯燥的想法;时间过长反而降低效率,过多占据各自工作时间。改良建议:1)提前将会议需要讨论的主题与相关内容整理发送给全体人员看,节省理解消化时间,提高会议效率;2)根据会议讨论内容的专业性进行有效分类,当需全组讨论参与时强调通俗性与介绍。

3.4 静思空间机制

集体办公交流和头脑风暴对科研攻关工作有益,但在部分技术攻关问题到需突破的瓶颈阶段,需要个人精力的高度集中来解决具体的科研技术难点。基于需求,更换一个工作环境,或在一个不受外界打扰的环境下工作,极有可能快速、高效地取得悬浮隧道工程技术研究上的突破。因此建立静思空间机制让成员们可选择独自在会议室或者选择外出继续进行攻关组工作。

更多工作环境的选择让成员拥有更弹性的工作模式和工作计划[6]。并且,在攻关组成员急需突破部分技术攻关问题的瓶颈时,有时需要诸如3.3节的会议形式通过集体智慧的贡献来实现,而有时需要个人注意力高度集中来实现。静思空间机制提供给攻关组成员们更多的工作环境选择机会,让其拥有更弹性的工作模式与工作计划,最大程度地调动工作的积极性,有可能快速、高效地取得悬浮隧道工程技术研究上的突破。

3.5 人员工资比选方案与决策

常见工资方案按学术水平、工作年限或职位进行综合分级并按工作成效进行奖惩。考虑团队成员身份(有的是学生,有的已工作)、单位、学历均不同,避免内部不均而引起矛盾,转移团队成员研究攻关注意力,该方法未被采纳。

考察欧洲成长地图工资发放方法,根据攻关组的实际情况修改(图3),先对成员各方面能力的级别进行评估,进而定出起步工作,在工作过程中,组员的各项能力随时间而增强,薪酬随之以正比形式增加,能力的评审由其它成员或组长打分确定。该方法与攻关组文化较契合,也即关注个人技能与能力的成长,且成员工资总体呈现不断上涨趋势(工资额度甚至可表现为按周增长,尽管每次增长量仅为月增长的1/4或年增长的1/48),给人心理带来美好感觉。然而,打分评价存在主观因素,且也耗费额外精力。

图3 “成长地图”方式定工资示例Fig.3 Salary based on the mode"map of growth"

最终,研究攻关组成员采用平均发放模式,既避免了传统工资方法的“患不均”问题,也避免了西方式冗余低效的“打分”工作。选择平均发放的必要条件是国家繁荣昌盛与对青年良好教育,团队成员的需求超越了基本物质水平,而是注重科研期间自身向社会所贡献价值以及精神层面的获得与升华。平均发放确保成员继续心无旁骛地关注于前瞻性研究攻关工作。

3.6 工作分工模式的实践

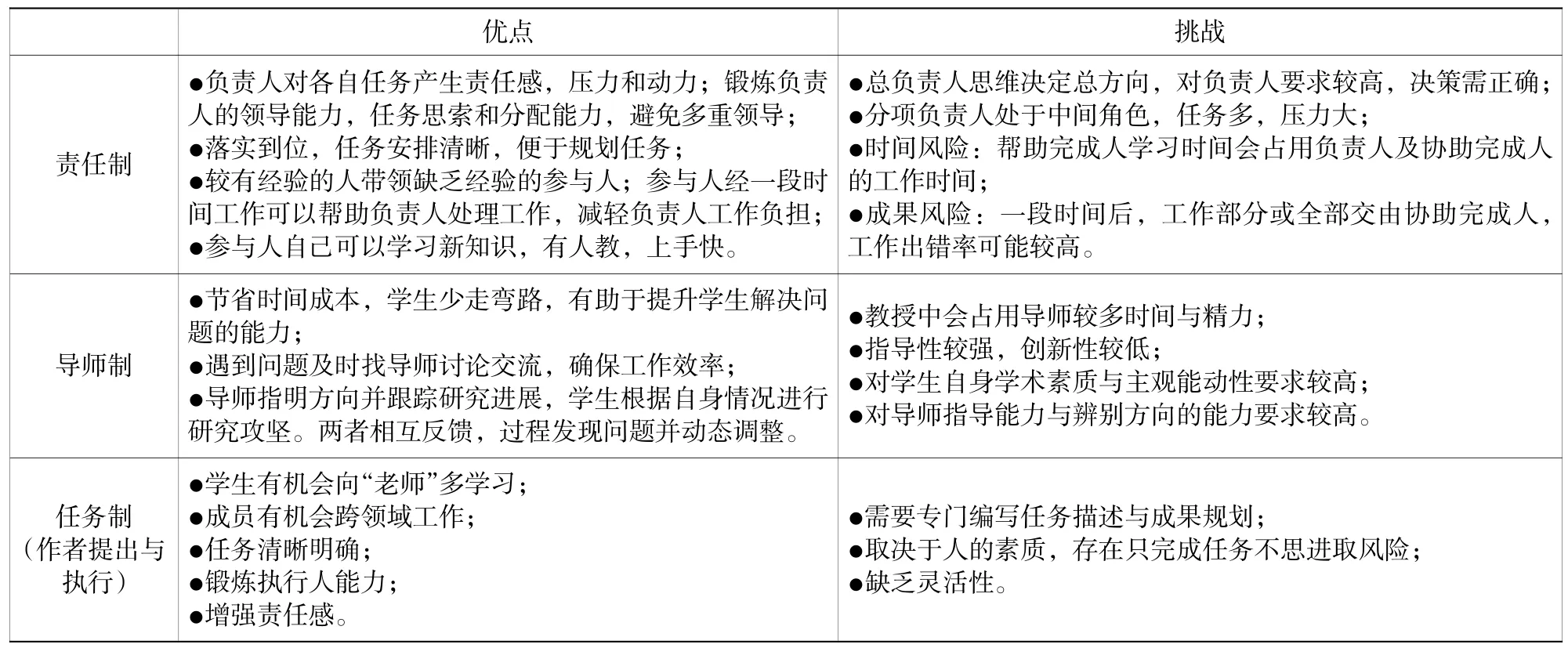

当前工程及科研单位的常见模式分别为责任制(三级负责人)和导师制。基于上述两种既有制度优缺点,作者提出任务制,旨在尽可能地让“所有人有机会学习与实践所有工作”。实践后将成员对3种制度的评价总结见表2。

表2 工作模式综合评价与比选Table 2 Comprehensive evaluation and comparison of work-mode

4 结语

以高效创造价值、创造永恒价值为研究攻关理念,本文提出团队终极目标或愿景应当设定为人的培养与团队成长,并进一步给出了支撑该理念与愿景的文化与管理的思考与实践反馈。研究悬浮隧道是为了跨越当前跨越不了的更深、更宽的水域,而研究悬浮隧道类似的前瞻性工程项目工作模式与方法是为了使企业与高校、科学与文化、学习与实践,从有界到无疆。