基于LMDI的贵州生活能源碳排放特征及效应研究

安 芬,李旭东,程东亚

(贵州师范大学地理与环境科学学院,中国 贵阳 550025)

随着社会经济和城市化的快速发展,人民生活水平出现质的提升,气候变化已成为政府和公众关注的热点。这必然带来居民生活能源消费的不断增加[1]。因此,生活能源消费的地位愈发重要[2]。节能减排背景下,居民生活用能碳排放也成为节能减排、应对气候变化关注的重点。揭示居民生活能源碳排放的影响机制及原理,有助于提高居民生活用能效率,对建立能源环境友好型社会具有重要意义。

上世纪90年代以来,国内外人类活动与碳排放研究集中在产业、经济、能源、贸易等领域。近年来相关统计数据显示,居民生活用能消耗已超过工业部门,成为碳排放的主要增长点[3]。国外学者Hamamoto[4],Mahony[5],Liu和Sweeney[6],Jones和Kammen[7],Hiller[8],Cellura[9],Hirano[10],Das和Paul[11]等运用边际效应法、排放系数法、投入产出法等方法,对欧美等国家不同时期居民生活能源碳排放进行研究。国内学者岳婷等[12]、王东等[13]、马江等[14]、屈金凤等[15]、柴士改[16]、徐智明[17]、赵玉焕等[18]、张钢锋等[19]建立STIRPAT和LMDI等模型,对中国不同省份居民生活碳排放进行研究。比如徐丽等采用排放系数与投入产出法,针对中国西北5省居民生活碳排放进行研究[20]。赵雪梅采用排放系数法,对安徽省居民直接能源碳排放进行了实证研究[21]。赵玉焕等采用LMDI模型,研究了北京市居民消费直接碳排放[22]。李国柱等采用STIRPAT模型,分析吉林省居民消费碳排放的影响因素[23]。以往研究发现,居民收入、碳排放强度、消费结构等是影响居民碳排放的重要因素。综上来看,目前对居民生活碳排放研究及其影响因素较成熟,对当前节能减碳起到重要意义。

贵州地处中国西南,能源以煤炭消费为主。随着城镇化的快速增长,生活能源需求显著增加,势必导致碳排放不断增长。低碳发展背景下,贵州提出把低碳发展作为经济发展、节能减排、能源可持续战略的核心[24]。但贵州作为中国重要的煤炭能源基地,其居民能源消费是否以煤炭为主,是否与非煤地区具有差异,尚且没有更多学者进行研究。

因此,本文以贵州居民生活用能为对象,利用排放系数法,对其1995—2016年生活碳排放进行测算,并运用LMDI模型分析主要驱动力。研究结果可为贵州居民节能减排政策制定提供参考与理论支撑。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究选取贵州省1995—2016年的人均生活用能作为研究对象,能源种类涉及煤炭、煤气、液化石油气等。本研究的居民人均生活能源消费量来源于《贵州统计年鉴》(1995—2016年)及《中国能源统计年鉴》(1995—2016年)。人口和经济数据来源于《贵州统计年鉴》(1995—2016年)。相关数据通过《中国能源统计年鉴》、《贵州统计年鉴》及《中国温室气体清单研究》整理得到。此外,本文各种能源折标煤系数来源于《中国能源统计年鉴2014》附录4中国家给出的标煤折算系数,各种能源的低位发热量、含碳量以及碳氧化率数据参考《省级温室气体清单编制指南》及《IPCC国家温室气体排放清单指南》。相关数据见表1。

表1 三种主要燃料能源热值、含碳量及排放系数

1.2 研究方法

1.2.1 生活碳排放的计算方法 以贵州省1995—2016年的居民年人均生活消费能源数据为基础,其人均生活能源消耗方式主要有煤炭、煤气、液化石油气。根据《省级温室气体清单编制指南(试行)》[25],对贵州省居民人均生活用能中的煤炭、液化石油气、煤气的碳排放量进行测算。碳排放计算公式为

(1)

式中:C为居民人均生活用能碳排放量;Qj为第j类人均生活用能的消费量;NCVj为第j类人均生活能源平均低位发热量;CCj为第j类人均生活能源的单位热值含碳量;Fj为第j类人均生活能源的碳氧化率,44/12为二氧化碳排放系数[26]。

1.2.2 LMDI模型 运用LMDI模型并参考以往相关研究来研究贵州省1995—2016年间人均生活用能碳排放变化特点以及影响居民生活碳排放的主要因素。从能源碳排放强度、能源消费强度、人口规模、经济增长4个方面对居民人均生活碳排放因素进行分解分析。将总的碳排放量分解如下:

(2)

式中:C为碳排放总量;E为全省GDP;N为全省能源消费总量;Cj为人均生活能源中常用4种能源的碳排放总量,P为贵州省总人口数。

(3)

式中g为人均GDP;r为能源消费强度;s为碳排放强度;p为人口规模效应。

对于上式所示模型,设基期碳排放总量为C0,T期总量为CT,定义从基期到T期的居民人均生活碳排放增量为综合效应,用ΔC表示。则:

ΔC=CT-C0=ΔCg+ΔCr+ΔCs+ΔCp,

(4)

式中:ΔCg为经济增长效应;ΔCr为能源消费强度效应;ΔCs能源碳排放强度效应;ΔCp为人口规模效应。

居民人均生活用能碳排放增量在LMDI模型下被完全分解,具体分解结果如下:

经济增长效应:

(5)

能源消费强度效应:

(6)

能源碳排放强度效应:

(7)

人口规模效应:

(8)

2 能源消费特征

2.1 人均生活能源基本特征

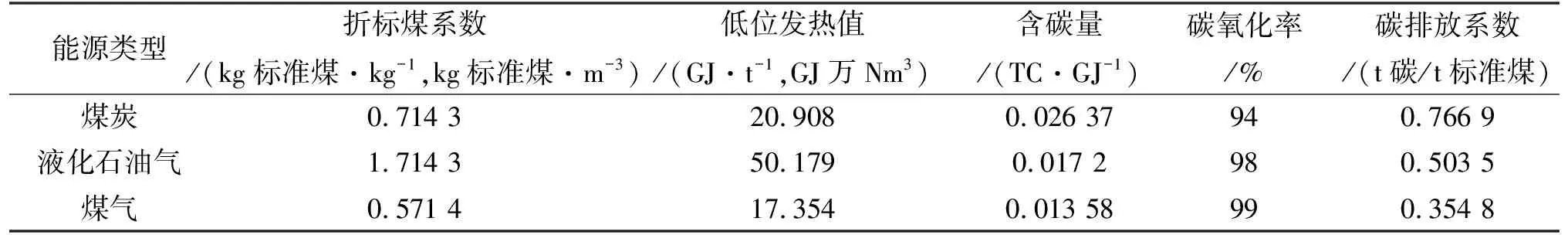

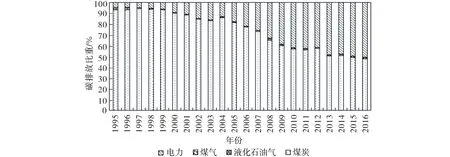

图1 生活能源消费及其所占比Fig. 1 Living energy consumption and its proportion

1995—2016年贵州省居民生活能源消费总体而言比较少,占全省能源消费总量的比重不大,但是整体上可看到生活用能是逐渐上升的(见图1)。且生活用能高低与居民生活质量水平紧密相关。人均生活用能不但是衡量一个省份居民生活质量水平的指标,从另一方面,也可反映贵州省在1995—2016年全面建设小康的成效。从图中还可看出,贵州省居民生活用能与全省能源消费总量呈正向变动,其消费量都在缓慢增加。贵州省能源消费总量从1995年的3 078.82万吨标准煤增长到2016年的10 226.9万吨标准煤,期间增长了2.32倍。居民生活用能从1995年的846.82万吨标准煤增加到2016年的1 401.19万吨标准煤,期间增长了0.65倍。居民生活用能消费比重从2007年以来,一直维持在10%左右,整体而言先下降后趋缓。从1995年的27.50%下降到2008年的10.76%,但随着城乡差距的逐渐缩小,最近两年又呈现小幅度的上升,从2008年的10.76%逐渐上升到2016年的13.70%。

2.2 不同能源消费特征

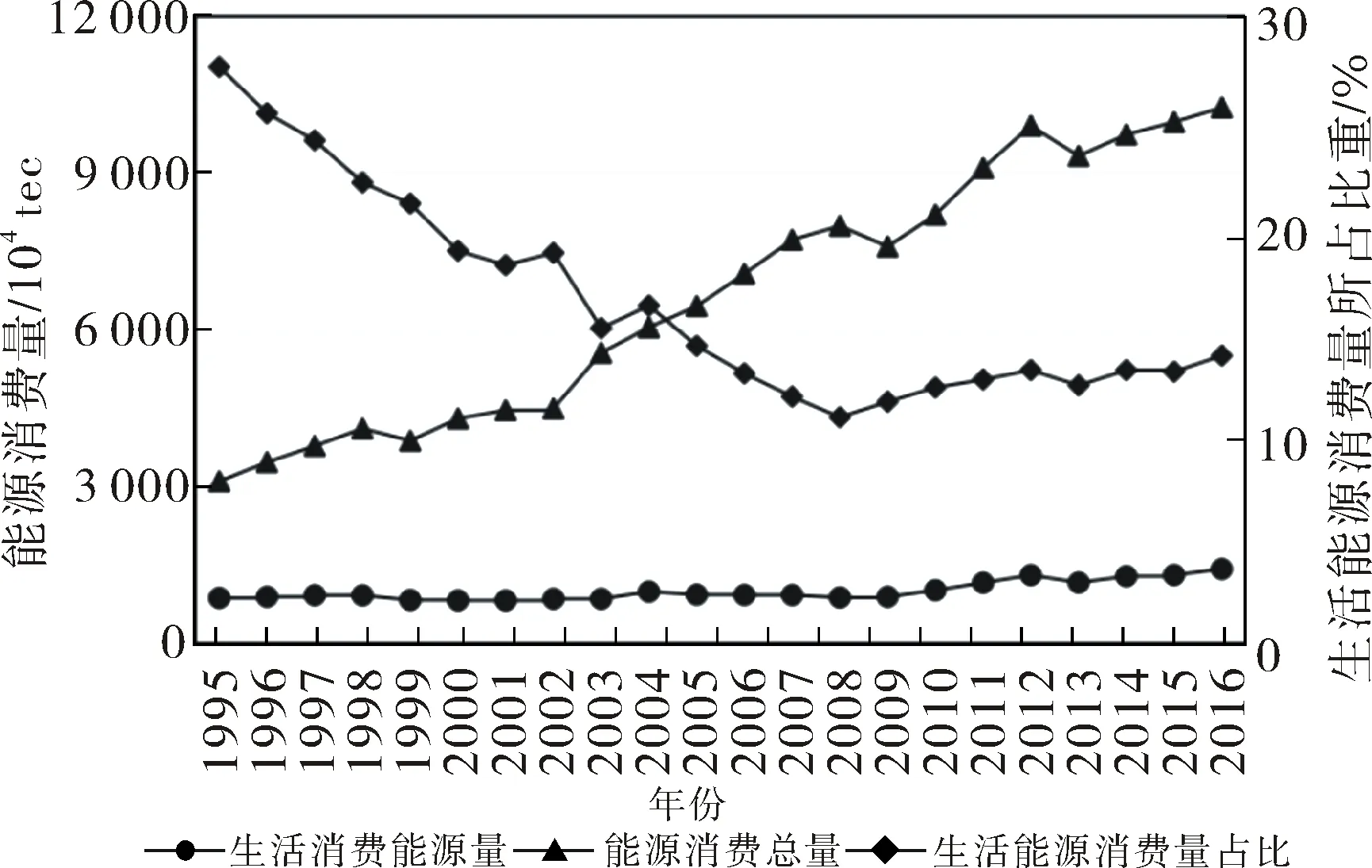

在1995—2016年,贵州省居民人均生活用能主要以煤炭与电力为主,而人均消费水平仍处于较低水平,因此人均消费液化石油气及煤气的使用量十分有限,在1995—2016年期间,人均石油气使用量不超过5 kg,人均煤气使用量低于15 m3(见表2)。从表2还可看到,在2007年以前,人均煤炭消费在200 kg标准煤以上,在2007年以后,由于社会经济的快速发展,煤炭消费使用量呈现波动性变化的趋势,在2007—2016年,人均煤炭消费先降后升。但从最近几年的煤炭消费量对比来看,其煤炭使用量总体上仍然是比较大的。随着人民生活水平的改善,村村通电及家家用电的现象普及,在1995—2016年,人均用电量逐年上升,人均用电使用量从1995年的39.51 kW·h上升到2016年的612.97 kW·h,期间增长了14.51倍。综上可得,在1995—2016年,贵州省居民人均用能仍以传统的煤电消费为主。

表2 居民人均主要生活能源品种消费量

2.3 能源结构特征

在1995—2016年,贵州省居民人均生活能源消费量从247.64 kg标准煤/人标准煤增加到到394.15 kg标准煤/人标准煤,期间,2009—2012年增长较快(见图2)。此外,从1995—2016年贵州省居民人均生活能源消费结构来看,其煤炭消费量总体而言比较多,尤其是在2000年以前。但是随着能源消费方式的转变,居民人均生活用能中煤炭的消费占比从1995年的87.08%下降到2016年的25.58%,尽管煤炭比重一直在下降,但是在贵州省居民人均生活用能消费中,煤炭仍是其主要的能源消费类别。其次为居民的各种家用电量,特别是随着社会经济的快速发展,居民家用电器的使用越来越广泛,居民人均用能的用电占比从1995年的11.42%上升到2016年的72.40%。家用电器的普及情况可以在一定程度上反映居民人均生活用能模式的变动与发展。随着电力事业的发展与居民生活水平的提高,居民家用电器的拥有率逐步提高,其中冰箱、彩电、洗衣机等目前已达到基本普及的状态。从另一个方面来看,这表明贵州省家用电器消费潜力巨大,在一定能源结构的限制下,未来居民生活用能的排放空间有待进一步拓展。总体来看,虽然贵州省居民人均生活用能增长较多,但相对于其他省份来说,仍然处于较低水平,能源结构仍以煤炭与电力为主。因此,随着经济社会的快速发展及城镇化进程的加快,居民人均生活用能及能源消费结构有一定的扩展空间。

图2 人均能源消费量及能源中煤炭及电力占比Fig. 2 Per capita energy consumption and coal and electricity proportion in energy

3 碳排放特征

3.1 人均能源结构特征

采用式(1)对贵州省1995—2016年的人均生活用能碳排放进行测算。从其测算结果来看,1995—2016年,在居民生活用能结构碳排放消费方式中,煤炭及电力的能源碳排放最多。在2016年分别占了整个能源碳排放的47.65%和50.67%,且电力消费的碳排放占比不断增大,从1995年的4.59%增加到2016年的50.67%,由此带动了整个贵州省居民人均生活碳排放的小幅上升。另外,随着社会经济的快速发展、居民生活水平的不断提高及能源消费结构的优化,煤炭消费的碳排放占比则不断下降,从1995年的93.14%下降到2016年的47.65%,而煤气与液化石油气在2016年仅分别占了0.36%和1.32%。且随着居民人均生活质量水平的提高,以煤炭为主的能源消费结构逐渐向电力及各种新能源为主的转变,以此来影响整个贵州省居民人均生活用能的碳排放量。通过这样的用能结构消费方式,可以积极有效地提高能源的使用率。

图3 生活用能中煤炭、电力、煤气及液化石油气碳排放占比Fig. 3 Proportion of carbon emissions from coal, electricity, gas and LPG in domestic energy

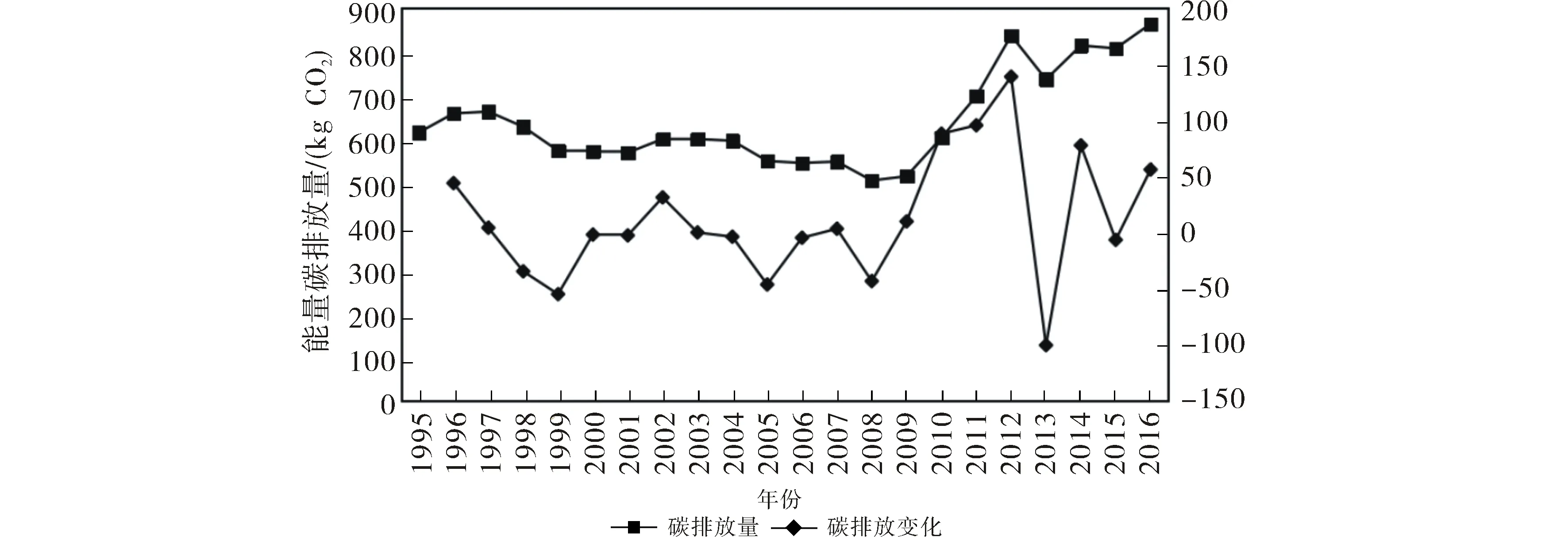

3.2 人均总碳排放特征

由于经济社会的快速发展,以及城镇化水平的加速与居民对自身生活水平要求的提高,在1995—2016年,贵州省人均生活用能碳排放整体上逐年增加(见图4)。人均碳排放由1995年的614.57 kg标准煤/人CO2增加到2016年的863.71 kg标准煤/人CO2,期间增长了0.41倍。在1995—1997年、2001—2002年、2006—2007年、2008—2012年、2013—2014年和2015—2016年这几个时段,贵州省人均碳排放呈正向变动,且在2008—2012年碳排放变动幅度最大,增幅达到32.25%。其余年份碳排放量虽然都在增长,但是其碳排放呈负向变动。综上可得,虽然碳排放变动幅度有增有减,但是总体来看,贵州省人均碳排放缓慢增长。

图4 1995—2016年贵州省人均生活用能碳排放变化趋势Fig. 4 Trends in per capita living energy carbon emissions in Guizhou province from 1995 to 2016

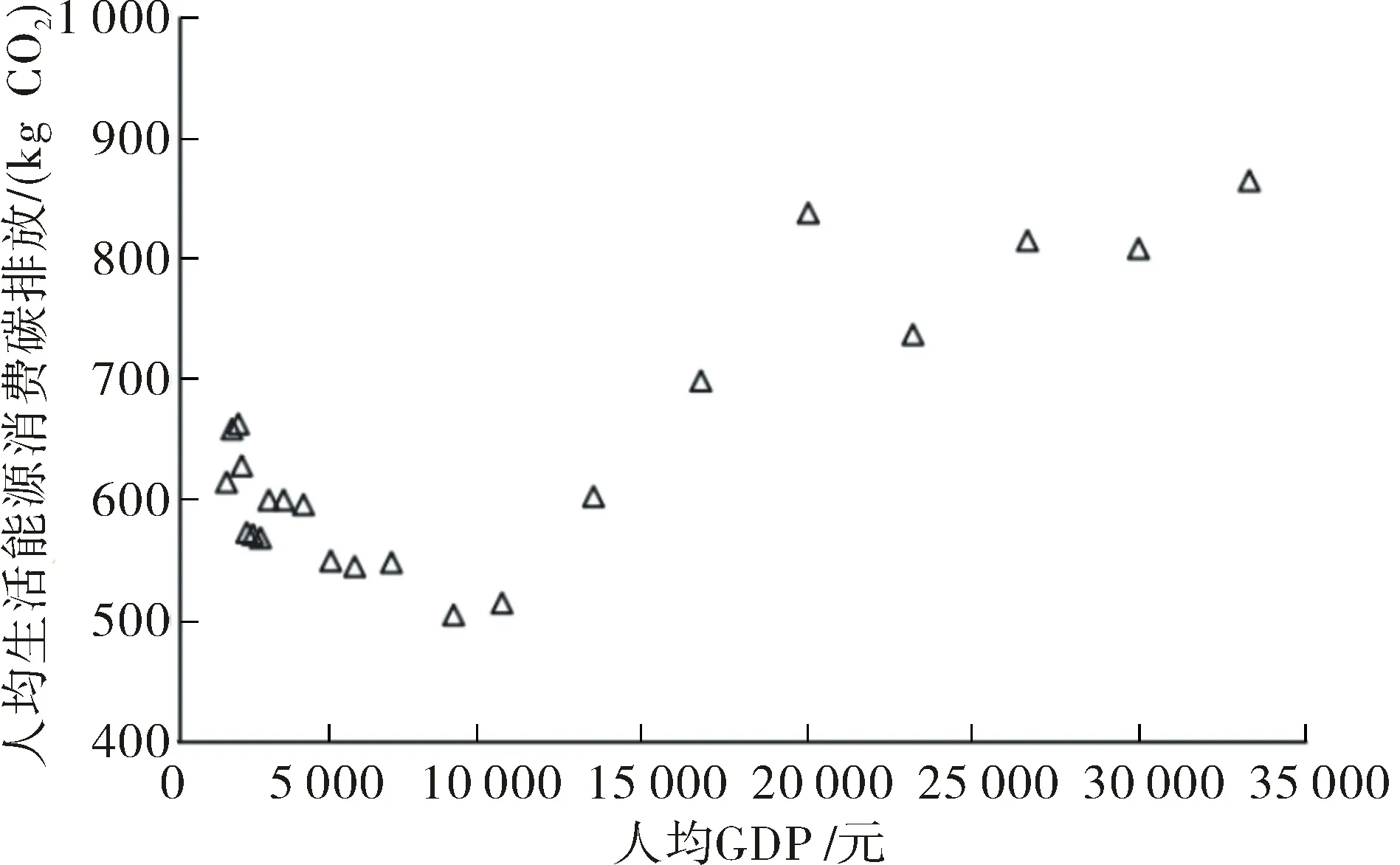

3.3 人均碳排放与GDP

图5 人均生活能源碳排放与人均GDP变动关系Fig. 5 Relationship between per capita living energy carbon emissions and per capita GDP

从贵州省居民人均生活能源碳排放量与人均GDP数据的散点图可看出,在1995—2016年,贵州省人均生活用能碳排放与人均GDP变化出现显著的正向相关(见图5)。在1995—2016年,贵州省生产总值由1995年的630.07亿元增加到2016年的11 776.73亿元,增长了17.69倍。且随着居民生活质量的提高及人均GDP的增长,人均生活能源消费碳排放总体是呈现上升趋势的。此外,前期由于贵州省经济欠发展,人们过度依赖传统的煤炭消费,虽然其人均GDP不高,但人均碳排放量仍处于中上等水平。后期随着社会经济的较快增长,人均GDP越高,其人均碳排放量也越多。综上来看,经济发展是推动贵州省人均居民生活能源消费碳排放的主要推动因素。

4 碳排放效应分析

4.1 因素分解特征

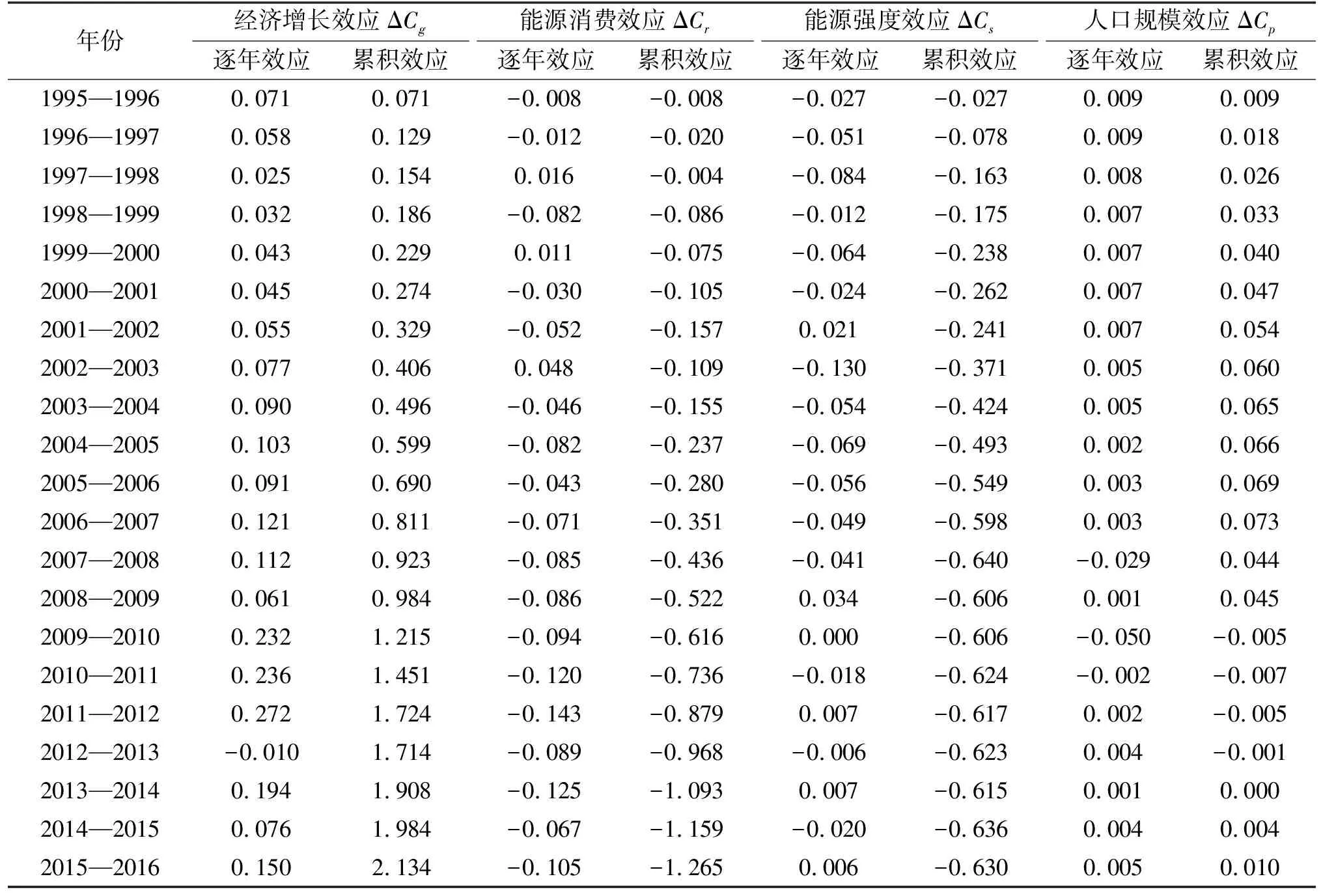

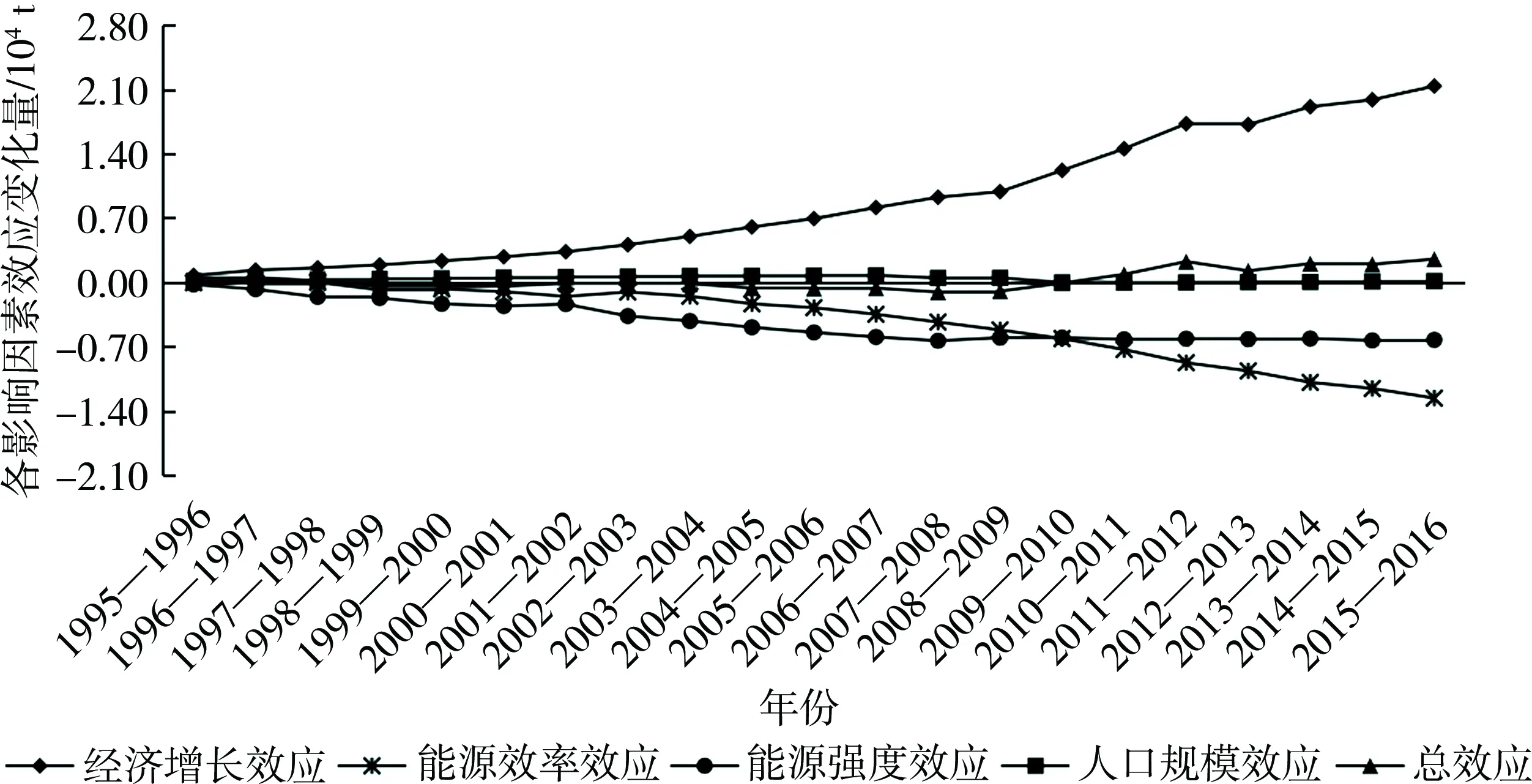

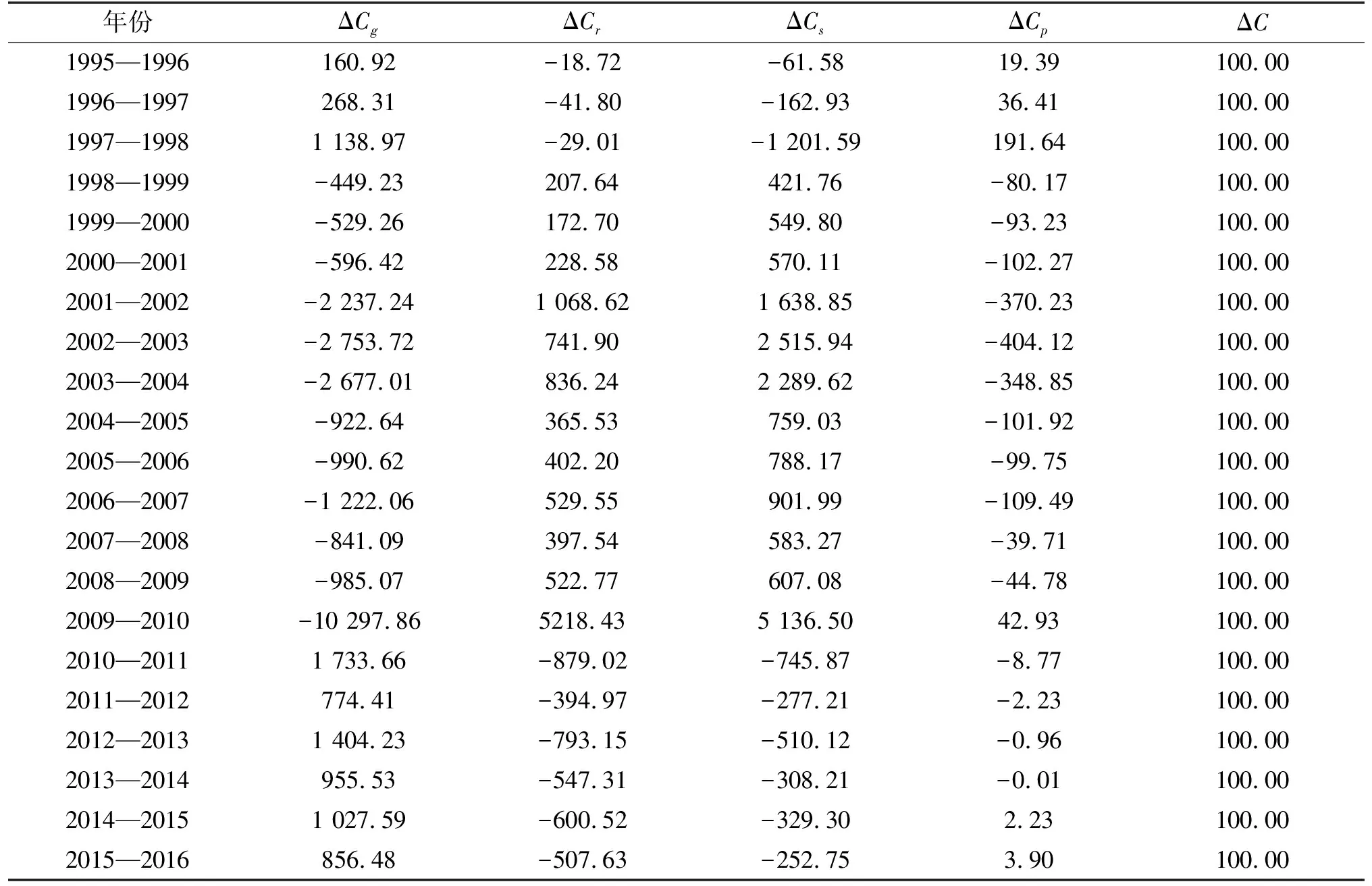

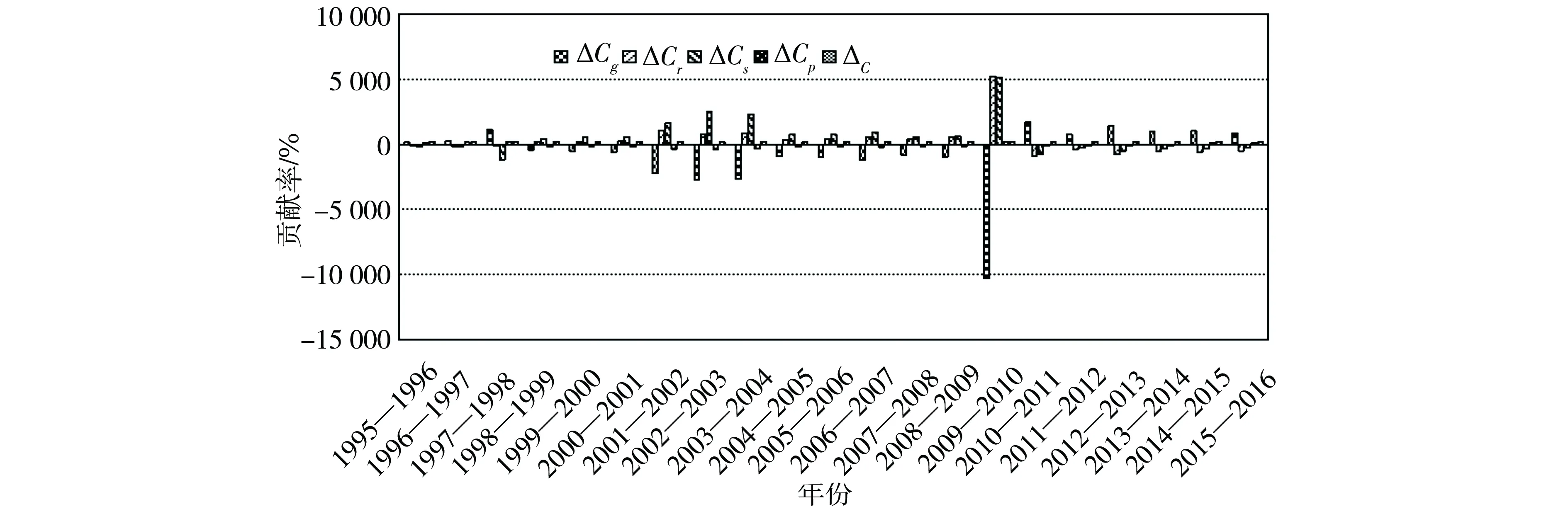

经济发展水平、能源消费、人口规模等很多因素都会对碳排放情况产生很大的影响。本研究主要是通过对经济增长效应、能源消费效应、能源强度效应以及人口规模效应的研究来探讨其对居民生活用能消费碳排放的影响程度。以1995年为基期,运用LMDI模型,根据式(2)—(8)对贵州省1995—2016年居民人均生活用能消费碳排放进行因素分解,得到贵州省各年份能源效率效应、能源碳排放强度、经济增长发展、人口规模效应,同时得到各因素的贡献率(见表3)。

从分解结果逐年效应来看,在1995—2016年贵州省居民生活用能消费碳排放LMDI分解中,2013年经济增长效应出现异常点,虽然经济每年都在不断增长,但是经济增长效应为负向影响效应,其余年份均为正向效应。而能源消费、碳排放强度以及人口规模则呈现出由正到负、由负到正的波动性转变。能源消费强度、能源碳排放强度效应在多数年份为负值,抑制碳排放的增长,但在某些年份又出现正值,拉动碳排放的增长。而人口规模效应在个别年份呈现负值,抑制碳排放的增长,但在多数年份则呈现出正值,拉动碳排放的增长。能源碳排放强度效应在2001—2002年、2008—2010年和2011—2012年、2013—2014年、2015—2016年为正值,在其余年份为负值,这一变动趋势表明主要与人均生活能源中各能源所占的比重有关。

表3 各影响因素的分解效应 单位:104 t

另外,从各种因素的累积效应来看,在1995—2016年,贵州省经济增长对碳排放的累积效应始终为正。而人口规模2010—2013年表现出负效应,其余年份均为正效应,这说明人口变动对贵州省居民人均碳排放呈现出先拉动后抑制再拉动的现象。但在大多数年份,随着人口规模的变动,人口的增加在很大程度上对贵州省居民人均碳排放具有明显的推动作用。因此,在一定程度上也可表明,经济增加与人口规模增长对贵州省居民人均碳排放的增加均具有很大的正向影响。此外,从图6可以清晰地看出,在1995—2016年,经济增长累积效应曲线远远超过人口规模累积效应曲线,并且经济增长效应一直处于总效应的曲线之上。表明经济增长因素是影响居民人均碳排放的主要推动因素,而能源消费、碳排放强度效应主要为负向效应,表明其对人均碳排放增加具有一定的抑制影响,而人口规模效应的推动作用大于抑制作用。

图6 1995—2016年贵州省人均碳排放各因素分解效应变动趋势Fig. 6 Trends in the decomposition effects of various factors of per capita carbon emissions in Guizhou province from 1995 to 2016

4.2 效率贡献率特征

在1995—2016年,贵州省经济增长的贡献率较大且呈现波动性变动(见表4)。在1995—1998年和2010—2016年经济增长的贡献率为正,拉动了碳排放量增长。特别是在2010—2016年,经济增长对碳排放的贡献率尤其突出。而能源消费、碳排放强度对碳排放的贡献率也呈波动性变化,在1998—2010年,两者都对碳排放的贡献率呈正。但是从2010—2016年可以看出,两者均呈负,表明其对碳排放均具有抑制作用。而人口规模贡献率也由负转为正,从而推动碳排放的增长。另一方面,虽然贵州省经济随着年份不断增加,但1998—2010年经济增长对人均碳排放的贡献率为负,在这个阶段,经济增长效应一定程度上并未推动碳排放的增长。但在2010—2016年,经济增长又呈现出正向效应,经济增长在这个时间段又拉动了碳排放的增长(见图7)。在2009—2010年,由于居民能源消费的加大及能源消费结构的极度不合理,在该时间段,能源消费及碳排放强度很大程度上拉动了碳排放的大幅增长。

表4 各影响因素贡献率 单位:%

图7 1995—2016年贵州省居民人均碳排放各影响因素贡献百分比Fig. 7 Percentage of contribution factors of per capita carbon emissions of residents in Guizhou province from 1995 to 2016

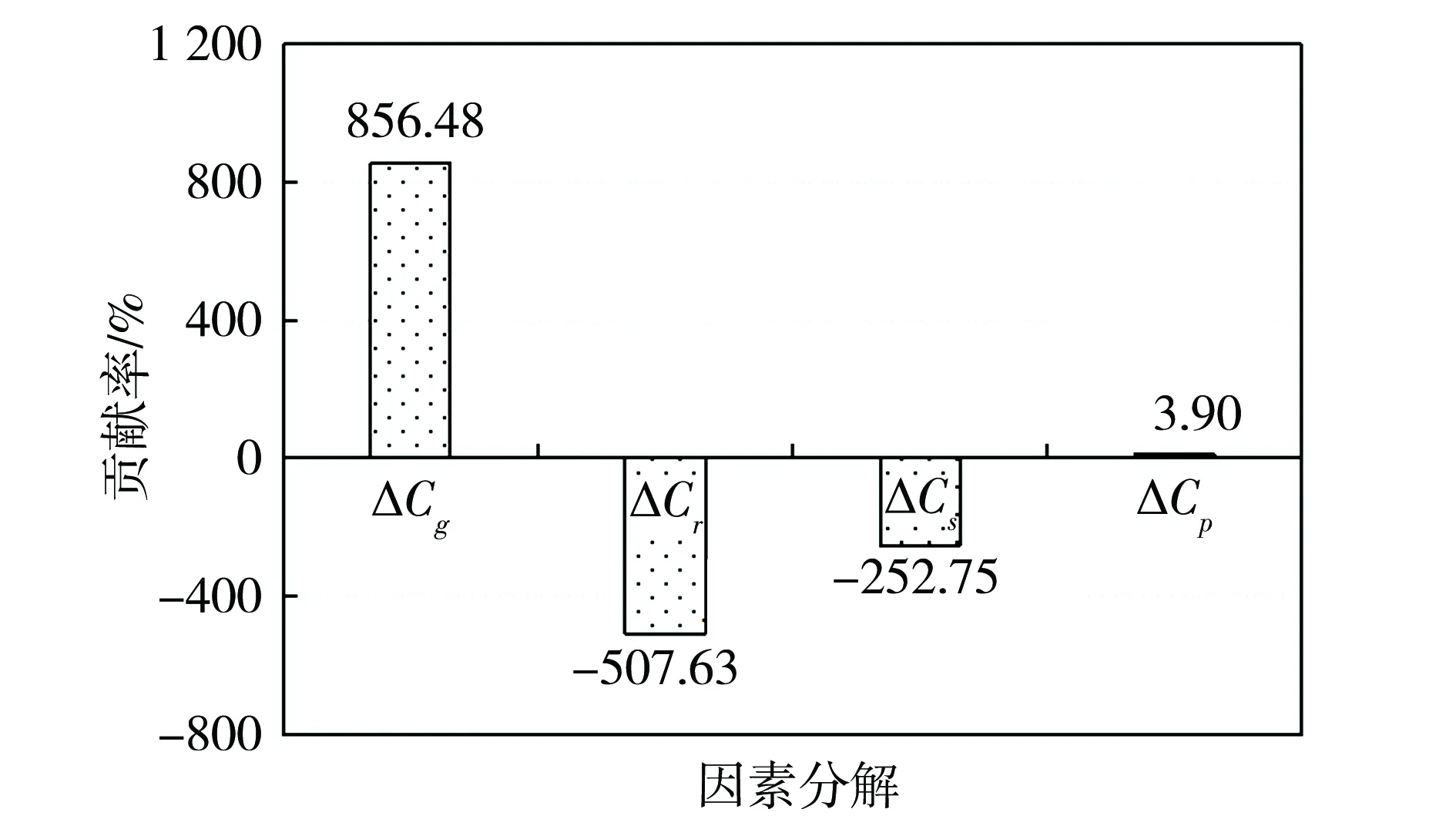

图8 2016年贵州省人均生活能源消费碳排放各 分解因素贡献率Fig. 8 Contribution rate of each decomposition factor of per capita living energy consumption carbon emissions in Guizhou province in 2016

此外,以2016年为例来分析各种分解因素对能源消费碳排放的贡献率。从图8可看出,在2016年,经济增长效应对贵州省居民人均生活能源消费的碳排放的贡献率最大,达到856.48%。其他各影响因素贡献率绝对值大小依次为:能源消费效应为-507.63%,能源碳排放强度效应为-252.75%,人口规模效应为3.90%。能源消费的贡献率相对于其他影响因素而言很低,年均贡献率为327.60%,这主要是由于贵州省居民人均消费量及经济发展仍然处于较低水平。居民人均用能消费量的高低对碳排放产生了一定影响,可以通过政府鼓励居民建立能源节约意识及转向新能源的使用来抑制碳排放量的增长。能源消费效应与能源碳排放强度效应在正负之间波动,且能源消费强度及能源碳排放强度大多为减量效应,在2016年两者的贡献率分别为-507.63%和-252.75%。综上可得,在一定程度上,能源消费强度、能源碳排放强度是抑制贵州省居民人均生活用能碳排放的主要因素。

总的来说,经济增长及人口规模效应的推动作用总体大于能源消费及能源碳排放强度的抑制作用。整体而言,贵州省1995—2016年的居民人均生活能源消耗的碳排放呈现出不断上升的趋势,且经济增长效应是推动碳排放的主要推动力。

5 建议

随着社会经济的不断发展及城乡差距的逐步缩小,贵州省居民人均生活对能源的需求量一定会越来越大,而要减小其带来的不利影响,碳排放也会相应的不断增加。

(1)经济增长对贵州省人均居民生活能源消费碳排放的增长起推动作用。因此有必要对经济发展保持一定的增长速度,鼓励使用合理的消费方式,转变经济增长方式及居民的消费理念,呼吁居民采取绿色发展、低碳出行的能源生活方式,以期确保经济—环境的协同发展。

(2)能源效率在居民人均生活消费中起着重要的减量作用。提高能源的使用效率以及合理利用能源可以有效地抑制碳排放量增长。因此有必要采取经济有效的措施,大力发展低碳节能技术,合理低碳消费,提高能源效率、降低单位支出,减小人均碳排放的增加。

(3)贵州省居民能耗主要以煤电为主,而新能源的使用则比较少。需要加强对能源碳排放的重视,优化现有能源结构,减少煤炭使用量,节约用电,大力积极提倡居民使用地热能、太阳能、风能等新能源,以及大力开发新能源及新兴低碳产业。以清洁能源为目的,优化能源消费结构与碳排放强度之间的关联,达到能源—环境的协同发展。

(4)人口因素在一定程度上推动了居民人均碳排放的增长。因此,贵州省在今后应该适当控制人口的增长,主要提高人口质量来抑制由人口规模增长而带来的居民人均生活用能碳排放的增加。