在动手实践中过有趣味的创新生活

王永忠 黄卫良 洪传发

【项目简介】

张家港市乐余高级中学多年来一直致力于学生的多元发展,推进培养模式多样化,探索培养创新人才的途径,以满足不同潜质学生的发展需要。2010年起,学校开始了实践创新类课程开发的探索,从带领学生自制教具、学具到创新实验,从创意手工制作到3D设计与打印、远程观测与智能化,形成了实践创新系列课程。2017年4月,实践创新课程成功申报为江苏省高中课程基地。在项目建设的过程中,学校以培养具有“科学精神、热爱情怀、合作探究、实践创新、快乐生活”素养的人才为目标,坚持贴近学生生活又指向学生未来的发展需求,以创意生活、实践探究、潜能发现为课程开发与实施样态,重构课程资源,加强课程的综合性,突出体验式学习,创新育人模式,构建尊重学生多样成长的“新学(课)堂”。

摘要:教育要培养具有实践创新素养的未来人才,必须改变重理论、轻实践,重传承、轻创新的教育传统,大力实行自主、合作、探究等新型教学方式。实践创新课程以教材知识的拓展与综合应用为抓手,以师生学习、生活中的真实问题为研究对象,适当引入前沿科技,引导学生在解决实际问题中学习、在团队互助中探究、在生活实践中创新,把理论知识与实践、技能与创新有机结合,有效转变了育人模式,摸索科学精神与实践创新素养培养的现实路径。

关键词:实践创新;课程融合;课程基地

中图分类号:G420 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2020)01A-0021-05

《基础教育课程改革纲要(试行)》要求引导学生创新与实践,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力,具有初步的创新精神、实践能力。中小学课程改革从总体上看,与立德树人的要求还存在一定差距,主要表现在:重智轻德,单纯追求分数和升学率,学生的社会责任感、创新精神和实践能力较为薄弱。张家港市乐余高级中学的实践创新课程基地致力于以学生动手实践为基本形式,让学生在实践中过有趣味的创新生活。

一、实践创新课程的提出

(一)培养未来人才

教育必须面向未来,培养未来需求的人才。党的十八大报告提出我国要实施创新驱动战略,创新人才就是未来急需的人才。习近平总书记指出,科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。《中国教育现代化2035》要求教育要强化实践动手能力、合作能力、创新能力的培养。联合国教科文组织的《教育——财富蕴藏其中》一书中提出教育最重要的目标是:毫无例外地使所有人的创造才能和创造潜力都能结出丰硕的果实。可见,培养学生的创新能力和实践动手能力是教育的一项重要任务,是培养未来人才、实施素质教育的重点领域。

(二)推进课程改革

从1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》颁布,30多年来国家历次的教育改革文件都把“实践环节不被重视、创新能力培养不足”作为教育存在的问题,都要求“强化实践教学环节”“培养实践创新能力”。郭元祥教授认为,实践缺失是我国基础教育的根本缺陷,应试教育的愈演愈烈导致这种局限性日益凸现。2017年颁发的《中小学生综合实践活动课程指导纲要》要求:不仅要从学生的真实生活出发,还要从“发展需要”出发,明确将综合实践课程定位为“培养学生综合素质的跨学科实践课程”。实践创新课程恰好契合这一要求,在原本相对独立的学科课程和基于学科思维的实施方式中,纳入最新科技动态、动手实践、关注生活、培养创新能力的多元视角,强化学生实践体验,激发潜能、增强学力。

(三)转型新时代育人模式

《中国教育现代化2035》提出:“推行启发式、探究式、参与式、合作式等教学方式以及走班制、选课制等教学组织模式,培养学生创新精神与实践能力。”列昂捷夫指出:“个性在任何方面都不是先于人的活动而存在的,个性也和人的意识一样,产生于活动。”教育必须要理性而有价值地寻求认识与实践的交融点,在实践中发展人。实践创新课程注重将学习与生活中的真實问题转化为学习活动主题,让学生成为直接经验的自主参与者,自我经验的思考者、改进者、发明者,通过制作、探究、体验、改进与发明,引发学生的兴奋感,助推深层学习,极大地拓展了实践创新素养的发展空间,实现自主发展、个性成长与素质养成。

二、实践创新课程核心概念的理解及整体架构

(一)实践创新课程核心概念的理解

实践创新是基于实践并对传统的、常规的实践模式的扬弃、突破和超越,是一种自我能动性与世界可能性相统一的方式。实践创新在各国均被确定为核心素养的一种,但在不同国家和组织中对其赋予不同的内涵。如欧盟的实践创新素养,指主动与创新意识以及将思想转化为行动的能力,并在知识、技能、态度三个方面进行了具体描述。在2016年发布的《中国学生发展核心素养》中,把实践创新素养的下位素养(基本点)分为问题解决、劳动意识和技术应用。

综上所述,本文将实践创新定义为学生在学习和生活实践中,通过解决问题、迎接挑战等所形成的具有创新意识的行为表现和实践探索,并由此形成的创新品格和关键能力,以满足个人发展和社会发展的需要;将实践创新课程定义为“以动手实践为基本特征、以项目研究和问题解决为实践活动的主要形式、以培养实践创新素养为旨归的课程,它既包括部分国家课程的创造性实施,也包括基于创造性实践的多学科融合的校本课程。”

(二)实践创新课程的整体架构

实践创新课程以“综合性课程、项目化实施、体验式学习、实践创新素养培养”为核心理念,以培养具有“科学精神、热爱情怀、合作探究、实践创新、快乐生活”素养的人为课程目标,以学生学习需求与生活实践为课程源泉,尊重学生多样成长,创新生活、创新实验、创新技术应用,培育团队精神和创新文化,使得人人皆可创新成为现实,实现课程的普及与拔尖培养的统一。

实践创新课程实行自主多元评价,学生是评价的主体,把金点子和创意的物化成果作为评价的主要参考,鼓励学生创新、不畏惧失败,培养积极而坚韧的品格。

三、实践创新课程的实施路径

学校植根学生的成长需求和生活经验,凸显校园创新文化和实践价值,丰富实践创新课程内容,反哺课堂教学改革,实现国家学科课程与校本课程的相互促进与融合,努力探索符合学生主体需要的实施路径和操作策略。

(一)课程文化:凸显实践创新文化,激励人人参与实践创新

一是学校建设了“一楼一园一路两室”的课程实施基地。一楼指科技楼,共建有各类实验室26个,实践创新课程成果展示室2个,除各类传统实验室外,还特别建设了创新实验室3个,主题工作室3个,物联传感技术实验室、科技模型制作室、电子电工实验室、3D打印实验室等实践创新课程专用实验室,添置了激光雕刻机等多个精加工设备。一园指智慧生物园,园内主要开设生物实践创新、智慧种植、药用植物研究、化学新视野、地理实践创新等课程。 一路指校园主干道文昌路,沿路装有学生自制的风力、太阳能发电路灯等。该路两侧也是师生实践创新课程成果发布区和展示区,每个成果都配有原理说明和制作者介绍。两室指市科技名师工作室和省非遗文化传承人工作室,主要开展课程建设与教学研讨活动,也是创新发明培育站的设计室。

二是构建物型文化与精神文化共生的和谐生态。物型文化和情景氛围的引导、熏陶作用可以在教育过程发挥重要作用。创新作品展示室长年对学生开放并可以进行操作,充分发挥了物型文化饱含的精神文化力量,使得每一件实践创新作品变成一个宣传品,让实践创新精神直抵学生心灵,走进他们的生活。

(二)课程定位:全面构建多层次、多方位的实践创新课程体系

1. STEM视域下的多层次、多方位的实践创新课程体系

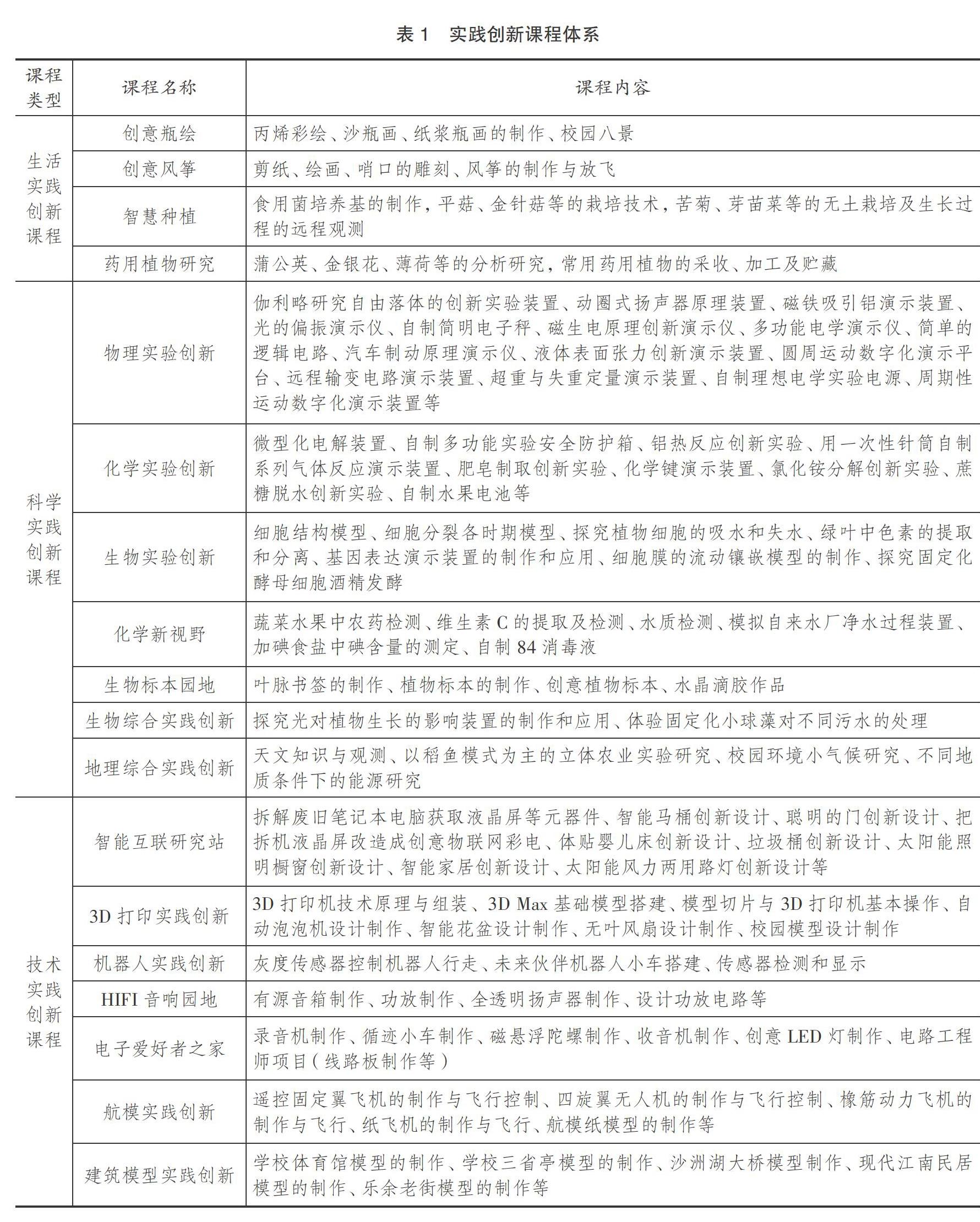

如表1所示,实践创新课程共有“生活实践创新、科学实践创新、技术实践创新”三大类18门课程,遵循STEM课程开发理念,其中部分课程还融入了艺术与审美,具备STEAM特点。如创意风筝课程依托江苏省非物质文化遗产的优质地方资源,聘请非遗传承人来校上课,指导学生将空气动力学、浮力等抽象的学科知识融入具体的风筝制作中,培养学生的人文底蕴、审美情趣、实践创新等素养。

2.将国家课程与校本课程有机融合,夯实学生的发展基础

实践创新课程与相关学科课程不是割裂的,是相互支撑、有机融合的。实践创新课程中的科学实验创新和部分技术实践创新课程本身就是国家课程中理化生、技术课程的教学内容,是学科课程的创造性校本化实施方案。同时,实践创新课程中的校本课程是综合运用相关学科课程知识与能力来解决实际问题而开发出来的,能带给学生整体认知的思维与解决思路,是对分科课程培养不足的有效弥补。

如“伽利略研究自由落体实验”是经典物理学十大美丽实验之一,其在实验基础上进行合理外推的科学研究方法极为重要。但该实验装置庞大、实验过程时间漫长、实验数据测量非常烦琐,以至于几乎无法在课堂上重现,这一直是高中物理教学的一个痛点。针对这一痛点,学校师生研制了“伽利略研究自由落体创新演示”实验装置。它采用廉价微型工业传感触发模块,配合改装的电子秒表,实现了小球在斜面上下滑过程的自动触发开表计时,以及指定位移自动分段计时,不仅实验数据精度高,还非常快捷,能在15分钟时间内完整重现伽利略的研究过程。通过快速精确重现这一经典物理实验,对于培养学生“物理观念、科学思维、科学探究”的学科核心素养是非常有帮助的。老师凭借这一创新实验装置及其教学设计,获得了第四届全国实验教学说课(高中物理)一等奖。值得一提的是,该实验装置涉及的“科学、技术、工程、数学、材料、自动化”等原理知识,都是高中学生可以理解的,制作所需要用到的技能大多数高中生也都具备。

学校把科学实验创新课程中的实验创新成果应用到相应学科教学中,实现对教学内容与教学方式的有益变革,提高了教学效益。化学新视野、生物综合实践创新、地理综合实践创新等课程则是学科课程的生活化延伸和综合化应用。技术实践创新课程更是信息技术、通用技术、物理、化学等课程的延伸和综合应用,并且引入了“互联网+”“人工智能+”等前沿技术。生活实践创新课程则融入了一定的艺术设计与审美教育,是为对科技不感兴趣的同学开设的实践创新课程。实践创新课程不是另起炉灶,而是植根于国家课程,并和学生认知经验、学习兴趣相融合。

(三)课程实施:扎根学生学习需求与生活经验,形成立体化实施路径

实践创新课程注重以学生自身经验与能力为出发点,对知识体系与学生理解结构进行主动建构。

1.体验式教学,促进学生主动发展

体验式教学倡导学生在动手实践中理解问题,在问题解决中构建知识体系,在亲历过程中发展能力、产生情感、形成素养。动手实践是实践创新课程的基本教学形式,问题导向、创设真实的问题情境是实践创新课程的必然要求,问题解决式、项目研究式学习是实践创新课程的基本学习方式。比如理化生地等学科中部分理论性很强的内容,可以设计成实验或者制作科学模型进行教学,使其能够符合“实践—认识—再实践”这一基本认知规律。

2.立体化课程,促进学生多样发展

实践创新课程尊重学生的多样性成长需求,实现普及性、多样性、选择性的统一,既要有利于学生的整体提高,也要有利于学生的分层发展。实践创新的每一类课程都分为普及通识、拓展提高、综合创新三级课程。如科学实践创新课程中的普及通识课程面向高一全體学生开展,通过开展国家课程中规定的实验项目,强化实验技能,并运用改进后的实验装置或方案,提高实验效果,激发学生创新火花;拓展提高课程则是面向部分对实验兴趣较浓,展示出一定动手实践能力的学生,主要内容是对基本实验进行拓展或改进,或在基本实验基础上进行项目研究式的拓展性实验;综合创新课程则面向少数实践、创造能力强的学生,向研制发明专利作品的方向发展。

实践创新课程的多样性使得具有不同特长的同学都能找到实践创新点。艺术特长生可以在创意瓶绘和创意风筝制作中发挥创意,观察和统计能力强的学生可以在智慧种植、远程观测课程中大展身手,动手制作能力强的学生可在技术实践创新课程中把创意变成作品,甚至变废为宝。

3.生活化实践,促进学生创新发展

中学生的创新不大可能是理论创新,而是对生活中常见材料和技术的创造性应用的实践创新,学习与生活实践是创新的动力和灵感触发器。每一个实验创新的动力,都来自教学中的困惑,而解决困惑的方法来自对解决困惑的需求和对材料、技术应用的敏锐感知。如“伽利略研究自由落体实验”的创新装置就是学生在了解到工业传感触发模块时被激发了灵感,铝热反应创新装置就是学生在看了真正的野外焊接视频时想到了改进方案……脱离生活的实践创新是没有生命力的,实践创新的每一门课程,都紧贴学生生活和学习实际,都围绕学习与生活中的实际问题而展开。

四、项目建设的思考与展望

实践创新课程基地建设以来,探索了学科的整合路径,实现了学科的有机融合——以创造性的实践创新主题统领跨学科的综合应用,以创意物化的课程目标引领多学科的实践融合,是在真实的生活经验与实践中进行学习与体验、提高体认价值的课程。实践创新课程中,教师由传统教学中的主导甚至是主体,变成了学习团队中的同伴与首席引导者,学生由传统的教学关系中的“受体”变成探究与应用的“主体”,学生的学习与生活成了课程内容的源泉与场景。学生在真实的情境体验、探究、动手实践中尝试解决实际问题,突破常规思维定式,形成思维的深度发展,指向深度学习,实现能力与智慧的螺旋上升;在主动探索、实践、思考、运用的过程中实现自主成长,把创新与实践有机结合,把知识与技能有机融合,在一个个创新的实践中清晰感受生命拔节的气息与快乐。

在项目建设的过程中,我们也认识到:课程的生命力在于要能呼唤起学生的内心情感,激励起学生的成长动力,这需要课程内容必须贴合学生学习与生活,把生活经验作为课程资源的一部分;课程学习必须能触动学生内心,才能引导学生深度学习,悦纳新经验、新事物、新团队,激发团队的优势与潜力,同时促进个体的发展,形成积极的人格特质和实践创新素养。

责任编辑:李韦