消耗与对抗:孟柏伸访谈

孟尧 孟柏伸

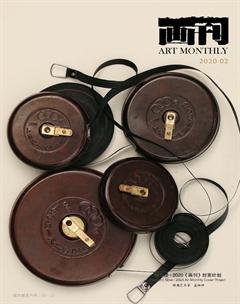

孟尧:在《尺度》里,为什么选择建筑用的卷尺?有什么特别的意义吗?

孟柏伸:我选的这种尺子是建筑用的,最长的有100米。选这个尺子也和我的童年记忆有关系,当时的生产大队土改量地,还有搞建筑的户外施工时量尺寸都用这种尺子。现在这种尺子也还能买得到。

孟尧:从一些更完整的草图方案来看,你设计的几种不同的展示《尺度》的方式,都是强调尺子的数量和作品规模的,你显然希望观众在特定的空间中去感受你的作品。但是当你将这个作品以现在的方式呈现在《画刊》封面的时候,实际上等于截取了某个“局部”,你为什么会选择这个方式?

孟柏伸:窥一斑而知全豹,我相信对我过往作品有一定了解的人,通过局部的特写对整体效果应该会有一个视觉预设了,另外截取局部也会增加观者对整体效果的期待和想象空间。

孟尧:你最早以铅笔涂绘的方式做的作品是《忆风痕》《忆影痕》,为什么会想到处理成唱片、电影胶片的方式?

孟柏伸:这两个系列在形式上的出现也是源于我儿时的经历,小时候家里有一个唱片机,所以会经常接触甚至把玩那些唱片,包括黑胶和后来的彩色塑料的唱片。那时最兴奋的事莫过于在大喇叭里听到晚上要放露天电影的通知,像其它孩子一样喜欢早早地去放映场地占座,然后凑到电影放映机旁边津津有味地看着师傅在做放映前的各种准备。那时对电影胶片就充满着好奇,后来随着电视机的逐渐普及,村里的露天电影就慢慢地消失了……

孟尧:之后开始做《盲经》系列了,这也是你持续时间最久的作品,这个系列应该做完了吧?

孟柏伸:最初我没有限定几年,后来做了五年,之后也没有完全做完,但是对我来说,已经足够表达我的观念了。就像织布一样,每天在织,每天拿铅笔涂抹重复,这样消耗时间,可能也是一种浪费。但对我而言,这个过程有某种像宣言一样的意义,当时就认定这个事了,想把这个事做了。我在做这个的过程中,虽然动作是重复的,但是脑子一直在想其他的可能。2012年,我开始想做其他的东西。

孟尧:做《盲经》的时候,涂色选什么样的铅笔有讲究吗?

孟柏伸:首先铅笔的纯度得高,差的铅笔石墨含量低、杂质多,涂在纸上就缺乏光泽,达不到我想要的那种金属的质感。然后铅笔的硬度在4B-5B,太硬太软都不行。这些都是反复试验的结果。记得在准备《盲经》的阶段,通过各种条件,我把我能买到的不同品牌的铅笔都尝试了一遍,着实费了不少周折。当时因为没有固定的工作,收入有限,本想使用性价比高些的材料,但是试验下来,价格实惠的视觉效果都不理想。最终咬牙选了当时能买到的最贵的铅笔,纸也是用了进口的法国的巴比松(康颂)纸,因为我作品用的量特别大,成本其实非常高了。

孟尧:这种纸有什么特别的地方?

孟柏伸:因为我做的《盲经》系列尺幅很大,这就对纸的厚度、韧性有要求,纸面要经得起反复涂抹,并且也要足够细腻,还有就是纸得是无酸纸,这样才能保证长久不泛黄、不变色,这对作品收藏来说很重要。我选的这个纸在刚才提到的几个方面都符合我个人化的要求。但是即便如此,买纸的时候也遇到了不少麻烦。因为我的作品20-40米的各种规格都有,但是厂家生产的纸都是10米一卷的,也不能按照我具体的尺寸要求定制。在反复和纸厂协调、沟通后,最终按200米一卷的规格给我寄纸,我根据需要自己再做裁切。所以其实很多准备工作也是很耗时耗力的。

孟尧:前期准备工作真的是投入了相当的精力,你持续用铅笔涂抹《盲经》系列的那几年,是不是也对铅笔这种“媒介”的理解有了很多改变?

孟柏伸:是的,那几年做作品积累了很多经验,对于铅笔这种媒介的可能性、延展度,有了更深的认识。我至今还有兴趣用铅笔做作品,一定程度上也是因为这种材料从视觉形式到表达观念层面都还有可以挖掘和尝试的余地。

孟尧:刚才我们谈到的几个关于材料的问题,实际上是在明确你对“铅色”的视觉要求。整体来说,这种泛着金属光泽的“铅黑色”,具有一种深邃、神秘的审美质感。我认为这种质感不仅给予你的艺术独特的辨识度,也在你的不同作品中,显现了你创作视角和表达方式的变化。比如说,在《忆风痕》《忆影痕》和《盲经》系列中,这种质感更多是“模拟”或者“转化”某种视觉形态(唱片、电影胶片、盲文);在《秩序》《这是什么?》《无影灯》《尺度》《广角镜》中,这种质感强化了你涂抹对象“功能”的行为,并引发观者对被抹去内容有所思索;而在《触不可及》《悬置》《河流》中,我觉得“铅色”质感的形式意味和具体的社会文化情境的关联更加复杂。这些是我对你作品中“形式与观念”关系的一些理解。你实际上的想法是怎样的?能否结合作品谈谈?

孟柏伸:现在回头看这些作品的变化,实际上就是我脱离学院化思维的一个过程。从美院毕业10多年来一直在努力地“忘掉”在学院里学习的东西,当时在美院里基本是没有人会教你学习当代艺术或如何成为一个当代艺术家的,甚至是反对的。打破自己从漫长的考前训练开始到美院的系统化学习逐渐形成的一种固化的思维模式,其实是很困难的。我也是慢慢地、逐渐地打开自己。比如说,在创作《忆风痕》《忆影痕》的时候,难免还会有架上的、平面思维的一些惯性,在涂绘的时候保留一些绘画性元素,强调形式趣味。到了创作《盲经》的时候,其实也还处在一种转换、探索的过渡时期。但对我来说,如果没有经历过这个深入思考和逐渐蜕变的阶段,我对艺术的理解以及表达方式也很难有进一步的变化和发展。

在这个过程中,我不仅意识到通过和不同的介质相结合,铅笔的材料语言可以表现出新的延展性,更重要的是,选择不同的物质,“涂抹”掉它们的“功能”,才能触碰到我所关注的某些社会和文化问题。所以无论《这是什么》《无影灯》,还是《触不可及》,都是希望我们对习以为常的东西产生一种陌生感,能换个视角来看待它们以及产生它们的环境、文化、制度因素。至于具体怎么看和理解我涂抹的意义,我想它应该是开放的。艺术家用视觉的方式提出一些问题,给出自己的质疑,这就是我在做的事情。因为“选择”的不同,它的“复杂性”会有所差异,有时候直接,有时候隐晦一些吧。

孟尧:与上面提到的作品不同,《新江山计划》《反映》并不是用铅笔涂绘的,但是在视觉形式上也还是有相关性,这其中又有什么联系吗?

孟柏伸:《新江山计划》是我在做《盲經》系列的时候创作的,算是对当时相对枯燥工作的一种调剂。我收集了不同颜色的键盘,按照色阶关系重新排列成《千里江山图》的一个局部。《反映》是用徽州最好的油烟墨做的,用传统的墨做成一个工业产品的器型。这两个作品是想把现代社会工业文化的符号和传统社会的文化符号结合起来,制造一种冲突和对比。我觉得它挺像今天中国的现状,各种中西结合,有很好的地方,同时也有水土不服和不伦不类的地方。

孟尧:你曾经说,你把你的艺术视为“个人对当下的喧嚣浮躁的社会风气的对抗方式”。我觉得你的这种“对抗”其实是一种缓慢的、带有自我参悟性质的个人修炼。你同意我的观点吗?

孟柏伸:同意,而且这个过程对我很重要。从象牙塔里走出来直接面对一个纷杂的社会现场,会有诸多的不适应,也会引发很多的思考。每个艺术家最终选择的表达方式其实是和自身的性情分不开的。我是一个内向不善交际的人,寻找沉静和平的状态对当时的我尤为迫切。能找到这种适合的语言方式来表达内心的一些思考和态度,其实也是件愉悦的事。在这个方向上坚持不断地挖掘和延展也是一种成长,但直到今天,我仍觉得自己是一个与这个时代若即若离的旁观者。