澳大利亚中学科学教师职前培养模式研究

邵力旋

(浙江大学教育学院附属学校 浙江杭州 310000)

20 世纪60 年代末以来,受国际上“科学—技术—社会(STS)”“全民科学(Science for All)”“科学素养(Scientific Literacy)”三大科学教育运动的影响,澳大利亚开始强调社区成员科学素养的发展,重视高校对于科学教师的职前培养。[1]我国科学教育发展起步较晚,调查显示,自2001 年起,我国共60 余所高校开设了科学教育专业。由于开设时间较短,对科学教育缺乏全面深入的系统研究,各校在专业理念、培养规格、课程结构、教学内容等方面有待规范与提高。[2]

笔者曾赴西澳大学(The University of Western Australia,UWA)以学习者和研究者的身份研究澳大利亚中学科学教师职前培养模式。本文立足于澳大利亚科学教师标准,以西澳大学为主要分析对象,从培养方案、科学教学论教学大纲、课堂教学三个维度梳理有关材料,并结合访谈记录分析其内在特点,以期为我国科学教师教育提供启示。

一、澳大利亚科学教师专业标准

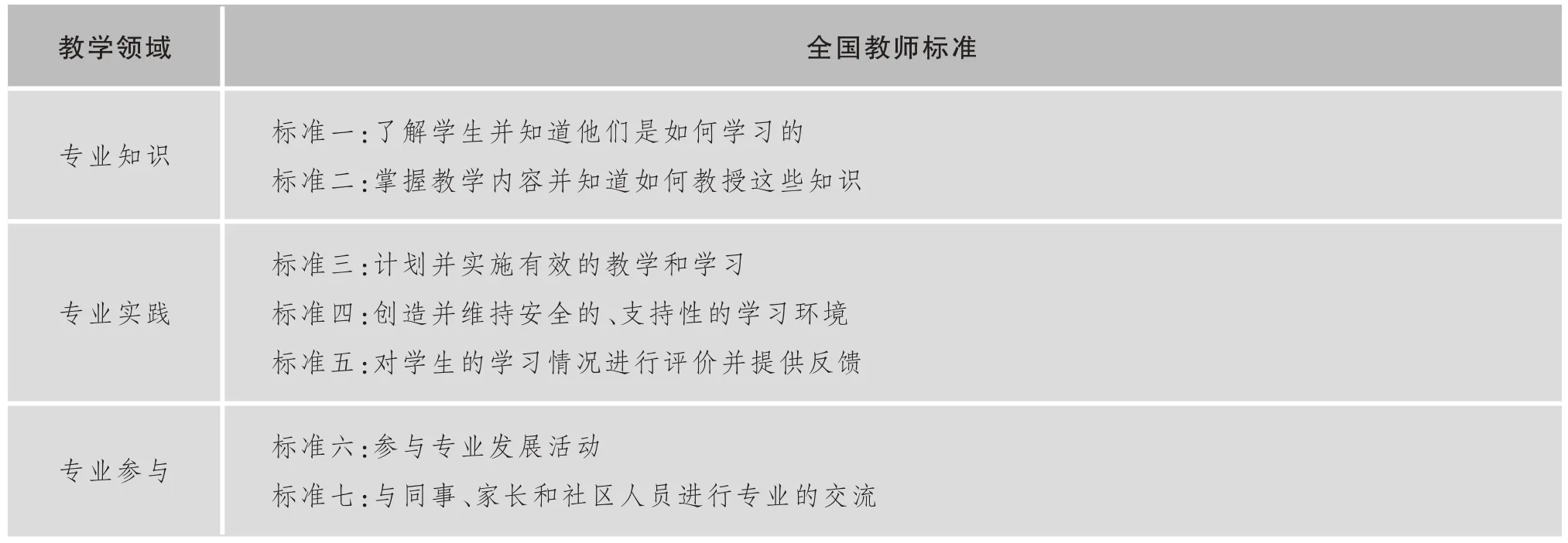

教师专业标准是明确教师准入、发展的重要指标,是教师培养的重要依据。目前在澳大利亚,所有教师培养工作都需要以澳大利亚教学与学校领导研究院(Australian Institute for Teaching and School Leadership,AITSL)2011 年颁布的《全国教师专业标准》为主要依据和参照。该标准以教师发展不同阶段水平为轴,规定教师知道做什么和能够做什么,确立了专业知识、专业实践和专业参与三个维度,每个维度下对应七条标准,共有37 项教师需关注的教学领域,在此基础上将各发展阶段穿插进不同教学关注领域并进行详细的行为描述,构成了适用性强、覆盖面广的标准体系,如表1、表2 所示。

表1 澳大利亚全国教师专业标准框架

表2 澳大利亚全国教师专业标准主体内容(节选)

(续表)

该套标准注重教师的成长过程,各阶段均描述了澳大利亚对于教师的明确要求。其最大特色在于丰富的视频资源,即每一条教学关注领域后都附有五到七分钟时间不等的视频资料。所有视频均取自实际教学活动,反映各项教学关注领域在不同学科中的应用。此外,该套标准也是各教师培训中心的培养指南,教学大纲的设计均需要以此标准为参照。

二、澳大利亚中学科学教师职前培养方案及其特点

澳大利亚实行十二年义务教育,6—4—2 学制,7—10 年级的科学课程为整合性教学,11—12 年级为分科选课。澳大利亚教师的培养之前由专门的教师学院负责,1990 年后全部并入各综合性大学。学生的学位种类按照所修的教学阶段授予(学前、小学、中学),具体教学领域由所选课程决定。澳大利亚小学阶段强调通识性教育,即教师需要同时教授数学、科学、信息技术(ICT)、艺术等课程,故其课程设置基本是固定的。本节以西澳大学和莫纳什大学(Monash University)的中学科学教师培养方案为呈现和分析对象。

(一)西澳大学与莫纳什大学职前科学教师培养方案

西澳大学是世界百强名校,澳大利亚八大学府之一,教育资源雄厚。教育学院作为西澳大学最具特色和实力的学院之一,已有一百多年的历史,其高质量的教育水平为西澳州输出了大批优质的教师资源。教育学院仅招收本科毕业生,且为保证学生具备扎实的专业知识背景,只有获得了生物科学、化学、物理学士学位的学生才有资格选择中学科学教育专业。其培养方案采用必修与选修、主修(Major)与副修(Minor)相结合的方式。必修与选修模块以教育学内容为主体,如表3 所示。对于选择科学作为主修的学生而言,还需要从艺术、英语、信息技术、外国语、数学、人类与社会科学六个门类的专业选择其中一项作为副修。

表3 西澳大学中学科学教育课程设置

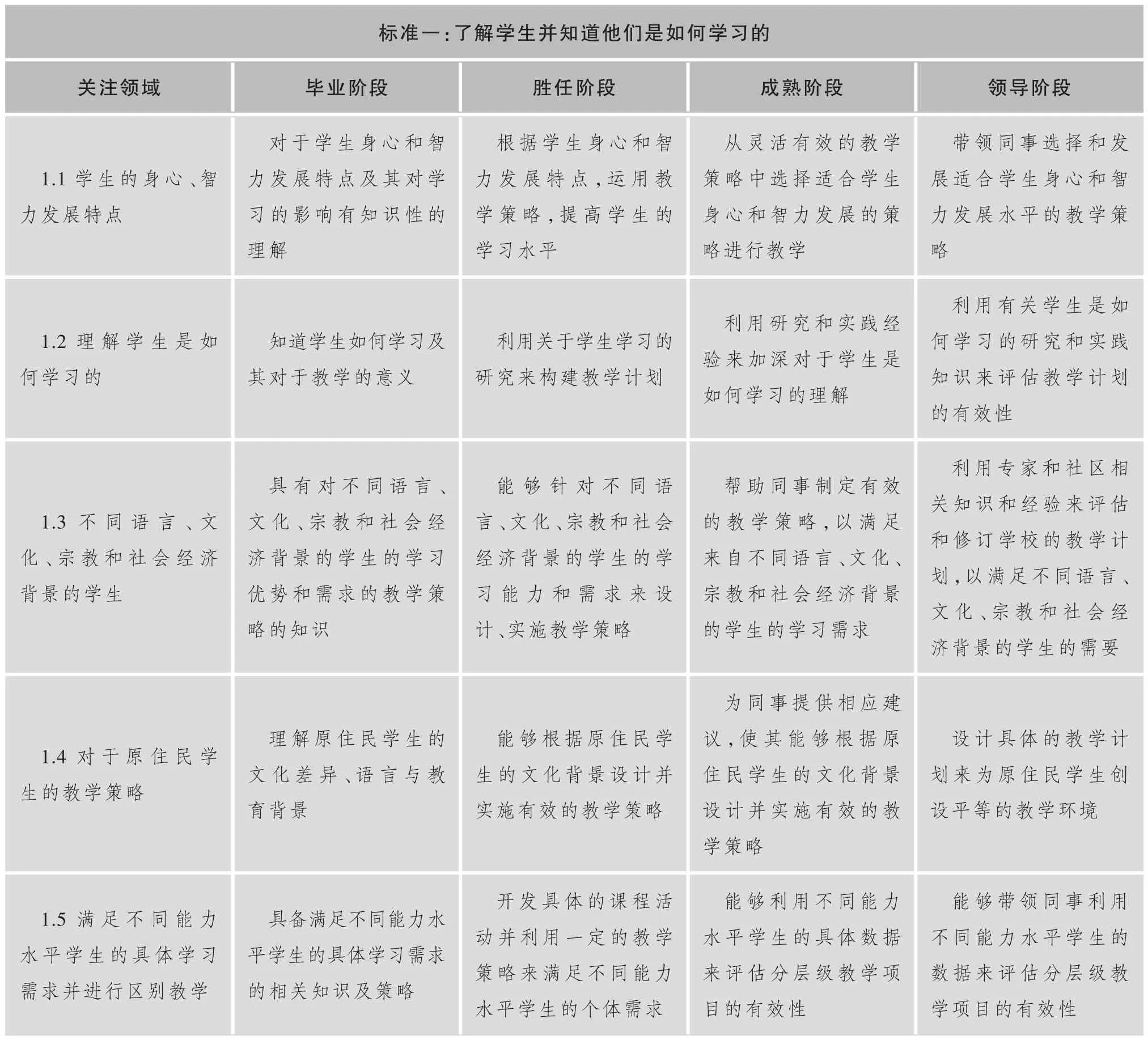

莫纳什大学是澳大利亚规模最大的国立大学之一,澳大利亚顶尖学府、世界百强学校,教育专业水平排名世界第十四位。与西澳大学不同,莫纳什大学在本科期间设有教育学相关专业。学生在本科期间必须获得中学教育和科学教育两个学位,方可获得中学科学的任教资格。学位课程内容分成四个部分:教育学基本理论、课程理论、专业知识以及专业实践。科学学位所涉及的课程属于专业知识部分,独立存在于中学教师双学位体系中,由科学学院负责。该部分课程分为横向的三个模块和纵向的三个层次水平。三个模块包括普适性科学知识模块(模块A)、专业科学模块(模块B)以及自选模块(模块C)。课程水平随着学年的上升逐渐提高,并且某一水平课程的选择将会影响下一水平的课程方向,如表4 所示。

表4 莫纳什大学科学学位课程体系概览

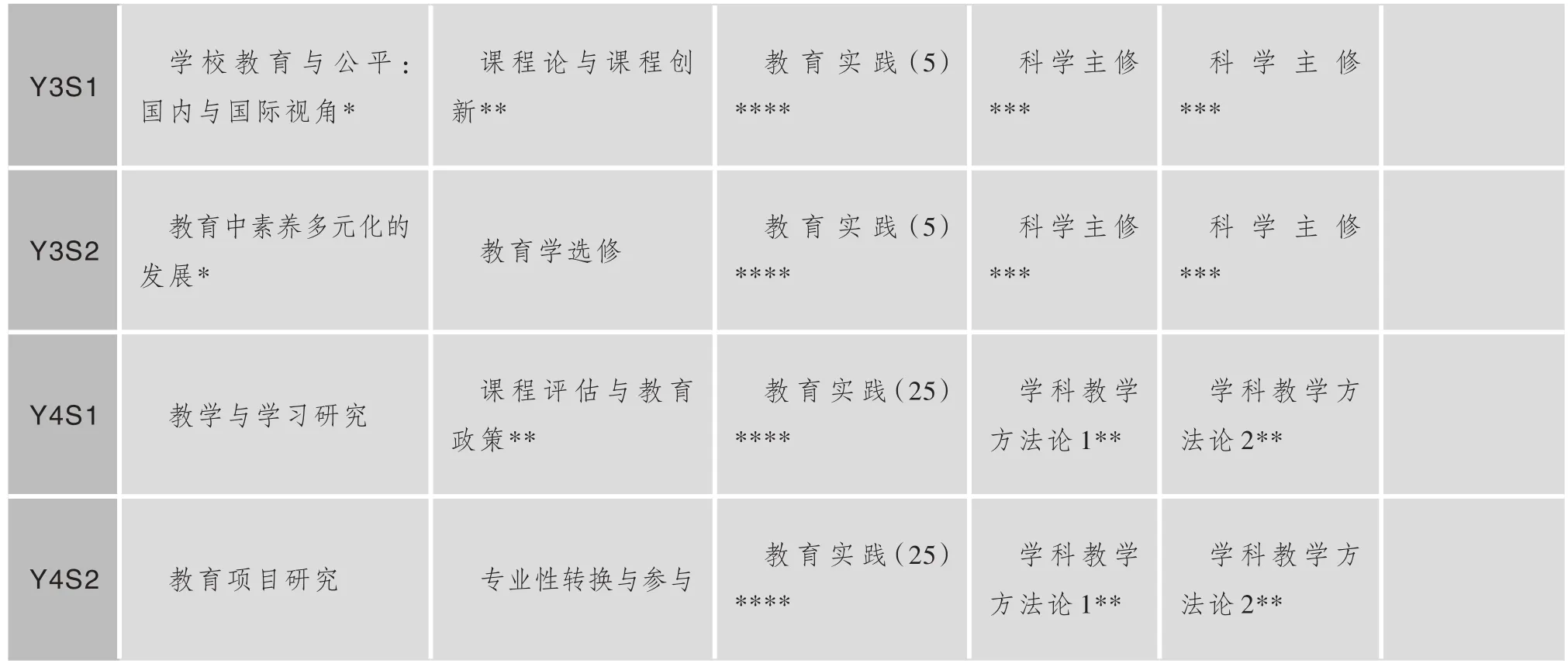

其余三个部分的课程较为固定,不同种类和水平的课程穿插在各个年级开设,其中包括80 天的分期教育实践。根据学生所选的主修与副修方向,第四学年还会进行具体的学科教学方法论的指导,即在学生已有专业知识基础上,利用教育学框架对其内容进行重整与架构。表5 梳理了莫纳什大学中学科学教育双学位学士的课程结构。

表5 莫纳什大学中学科学教育课程结构

(续表)

(二)培养方案及课程结构特点

1.双学位制度及多样的选课模式

双学位制度指科学学院与教育学院联合培养,教育理论知识与科学基础知识双管齐下。课程设置采用必修与选修、主修与副修相结合的模式,前者适用于教育课程模块,后者适用于科学课程模块。教育模块课程设置特点主要包括以下几个方面:课程主题与时代教育特色紧密结合;强调职前教师对于教育内涵的理解及教育素养的提升;重视培养职前教师的教育研究能力;深化职前教师对于不同文化背景的理解以满足相应诉求。科学课程模块方面,为保证科学教师的专业性和综合性,在主修一门学科专业的前提下,拓宽对于其余学科领域的学习。

2.多主体监管下的分期教育实践

与国内集中实习不同,澳大利亚采用分期、分阶段的教育实习模式,来帮助职前教师在“实践—反思—提升—再实践—再反思—再提升”的循环过程中记录自身能力水平发展,在行动中认识(knowing in action),行动中反思(reflecting in action),实践中反思(reflecting in practice)[3],持续加强教学实践能力,实现理论与实践一体化设计。其间有专项监管人员对实习生的实习活动进行监督和管理,持续跟进不同实习阶段个体的发展情况,提供实时反馈。项目协调者、师生协调者、实习助教、实习主管、实习导师、临床实践专家、实习协调者、合作关系协调者组成的指导队伍在最大程度上保障了职前教师的实习活动。[4]这种灵活性较强的实践模式建立在由政府、高校、各中小学搭建的稳固的合作平台之上,以一定政策与合作项目作为基础,保证了合作项目的持续稳定。

3.信息技术与科学教育的整合

教育信息化是澳大利亚课程结构的一大特色,基本上所有的大学都将教育技术作为职前教师必修课程。信息技术与科学教育的整合可以分为三类:技术与科学教学方法的整合,技术与科学内容课程的整合,技术与科学教师专业发展的整合。[5]西澳大学数字教育专家Mark Pegrum 教授表示,眼下教育信息化是澳大利亚教育最为明显的特点之一,基本所有学校都拥有属于自己的线上教学系统,包括成绩评定、资源共享、合作交流等在内的大部分教学活动都能够在平台上得以实现,因此信息技术的应用是澳大利亚教师的基本功。西澳大学ICT 教师Louise Moroney 认为,加强对于职前科学教师教育技术培养的功用主要体现在加快科学与技术的融合,满足STEM 教育与科学本质教育的诉求,将科学教育环境从课堂带向生活,从现实带向虚拟,极大拓宽教育空间,在提高学生科学学习兴趣的同时将科学素养与信息技术素养相融合。

4.尊重文化与背景差异,应对多元教学环境

澳大利亚是高度多元化的国家,来自世界各地不同文化的移民人口再加上当地原住民导致不同地区学校学生的家庭、文化背景都差异巨大。教育志愿者Vithan 在交流过程中表示:“澳大利亚不同地区、学校的教育水平的差距是你无法想象的。我在边远地区从事原住民教育志愿工作期间最大的感受就是:那里的学生基本什么都不懂。”笔者在参观当地公立与私立学校时也能够感受到两者的教育资源水平存在一定的差距。因此,各高校在课程设置中均将类似于原住民文化、差异化教育、青少年个体多样化发展等知识内容纳入课程体系之中,帮助职前教师认识到在不同教育环境下教育策略的改变。“这是非常现实的问题。既然在短时间内很难去改变它,那我们只能想方设法去适应它。”Vithan 补充道。

三、教学大纲及其特点

教学大纲(Unit outline)是体现职前科学教师培养方式层次及维度的重要内容。作为教学大纲架构的重要依据,课程教学目标与AITSL 颁布的《全国教师专业标准》有着清晰的指向性关系。课程负责人在研读标准的基础上结合科学教育特点,明确课程目标,构建教学大纲,设定评价任务。本节选取西澳大学中学科学教育课程“科学课程(Science Curriculum)”作为展示对象,从组织形式、课程内容、教学评价三个方面分析其特点。

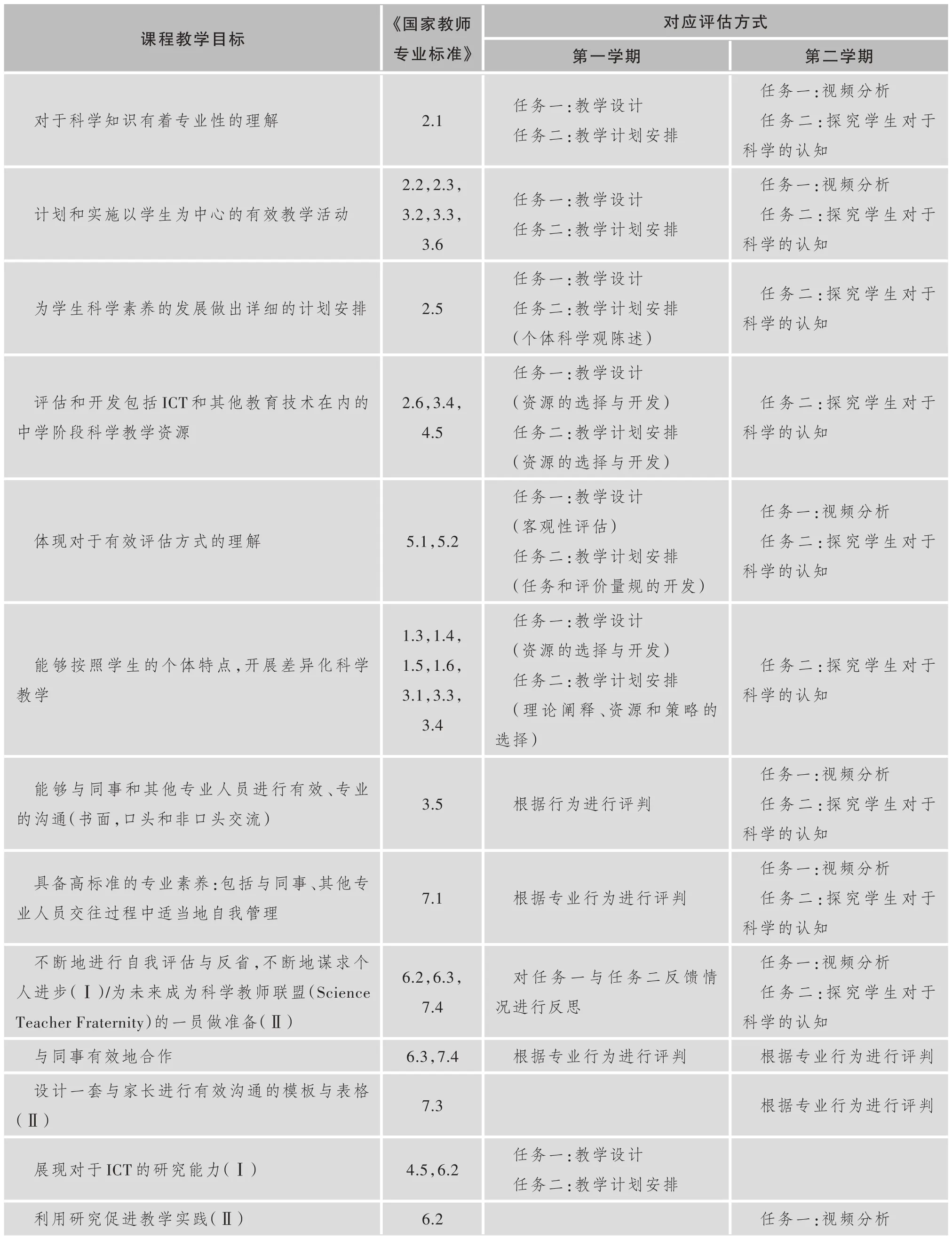

(一)“科学课程”教学目标及大纲体系

“科学课程I/II”是西澳大学中学职前科学教师的主修课程,持续时间为一学年。第一学期课程关注7—10 年级的科学教学,总学时为30 小时,共10节课。教学内容侧重于科学教学理论和教学基本实践两个方面。评价包括不同学科领域的教案设计和设计持续一学年的教学大纲。第二学期的课程关注11—12 年级的科学教学,重点关注“澳大利亚高等教育考试排名(Australian Tertiary Admission Rank,ATAR)”背景下的科学教育。评价包括“模拟授课”和“探究学生科学认知过程的特点”两项任务。表6 整合了该课程两个学期的教学目标和评估方式。

(续表)

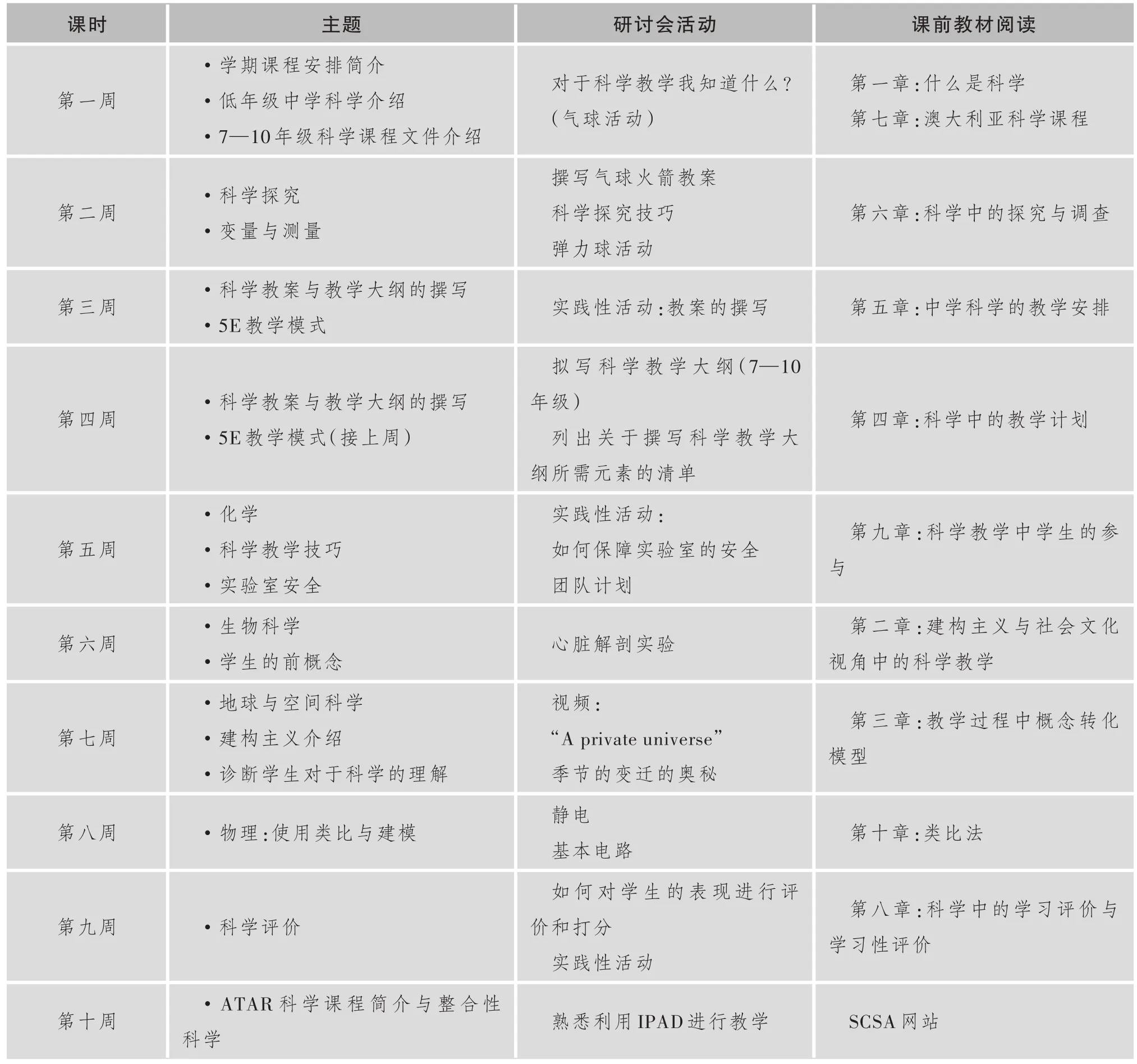

表7 为该课程第一学期的教学大纲。与小学阶段类似,每一节课都有对应的主题与内容,多是以课堂活动以及研讨会的形式展开。教材为课程负责人自己编写的《科学教学的艺术》(The art of teaching science),通过课前阅读奠定学生理论基础,提高培养效果。

表7 “科学课程”第一学期教学大纲

(二)教学大纲的特点

1.课程目标设计紧扣教师标准

《国家教师专业标准》已经成为澳大利亚教师入职、晋升的参照标准,是所有教师培养活动的行动指南。搭配由任课教师制定的体现科学教育特色的教学目标,两者相互配合,构成了全面细致的课程目标导向。教学设计、活动与评价都必须指向具体教学关注领域并与之对应,做到多维度、全方位的覆盖。目标导向的教学设计对于避免随意性教学大有裨益,为任课教师提供了清晰的教学设计思路。同时,任课教师会根据前一年的教学反馈和当年的实际情况对教学大纲进行一定修改,并提前上传到选课系统供所有学生参考,帮助职前教师在入学前明确经过该门课程的学习,自身需要和能够达到怎样的水平与标准,以及在学期结束后检测自身是否达到相应要求。

2.国家科学课程主线贯穿科学学科教学知识(PCK)体系

科学教学论的内容既不单纯指科学知识,也不仅仅是关于学生和教学的一般性知识,而是高于学科内容知识本身,明确指向什么是科学教学以及如何开展科学教学,即科学学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge,PCK)。[6]具体包括:了解政府制定的科学教学大纲;评估学生对于科学概念理解水平以及开展科学实验和撰写科学报告的能力;通过科学实验来解释和阐明科学知识;利用实证性实验强化学生正确的前概念抑或是修正潜在迷思概念;通过学习建构主义等学习理论来开展基于探究的科学教学;对于科学本质的理解以及联系科学与生活的能力。[7]在上述科学PCK 体系的基础上,将澳大利亚科学课程三大主线——科学理解、科学的人文属性、探究技巧——贯穿其中,进而形成强调科学素养、探究能力、科学本质的课程内容体系。此外,教学大纲在设计上还突显了学科教学模式研究元素,帮助低年级科学教师在面对并非自身所擅长的学科时,依然能够利用一定模式,收集组织教学资源,完成教学任务。

3.学习性评价以任务为驱动,聚焦教学把控和教育研究能力

课程评价侧重于检测职前教师对于科学教育的把控和研究能力,根据任务主体可归为三类:课堂教学设计、教学大纲规划和教育研究论文。在西澳州,SCSA(School Curriculum and Standard Authority,学校课程与标准权威)所确立的科学课程标准是所有科学教师制定教学大纲、教学设计最主要的参照依据,其中包含了K-12 年级所有学科的教学标准、评价指标和相关教学资源。而组织加工这些资源将其融入个人教学,达到相应教学标准则要凭借教师自身的教学内容组织能力。“你不能直接将SCSA 上的评价内容下载直接使用,因为学生也能够进入该网站并找到相关资料,你必须进行重整加工。因此SCSA 更像是给你提供了一个教学的样式和模板,后期的处理还是要看教师个人。”在职教师Pam 在采访中说道。另一侧重点在于考察职前教师的教育研究能力。教育研究对于教师个人来说,无论是加强对于教学实践的本领,还是加深对于教育本质的理解,都是教师专业发展中的重要能力。其中既包括基于实证的调查研究,也有思辨性论文的撰写,许多培训项目负责人均表示,职前教师只有在研究的过程中才能领悟到科学教育的深刻内涵。此外,任课教师会对所提交的作业标明细致的评语并反馈给学生,在课内展示具有代表性的作业,与学生们共同深入交流、探讨。

四、对我国的启示

中澳两国教育环境相差较大,教师培养存在诸多不同,因此应以辩证的态度对待澳大利亚中学科学教师的职前培养模式。本节结合澳大利亚科学教师培养特点和我国实际情况,为我国科学教师教育提供相关建议与启示。

(一)加快出台全面的科学教师标准,完善资格审查制度

素质教育改革和基础教育课程全面且持续的推进对我国教师质量和专业发展都提出了一定的要求。而目前,教师资格证书作为我国唯一的教师质量衡量标准,内容概括、笼统,缺乏具体的评估要求。[8]科学教师标准是指引与衡量科学教师发展的重要工具,同时也是规范科学教师培养的重要基准线。科学教育在我国的兴起大约是十多年前的事[9],现存的一大问题在于由于不少科学教师缺乏理性的科学素养、对科学本质观的理解、跨学科的知识结构和组织探究性教学的能力,以致对新《科学课程标准》执行不力,不能全面实现科学学科的教育目的。[10]问题的症结在于缺乏统一的科学标准的指导。眼下部分高校已设有科学教育专业,但由于没有相关标准作为依据,且各省市实际教育情况又有所不同,进而导致目前的科学教师教育缺乏规范性,随意性大。因此,研究和制定权威性科学教师培养标准,实施科学教师培养项目构建和改进工作已迫在眉睫。

我国2000 年颁布的《〈教师资格条例〉实施办法》奠定了教师资格管理法制化的基础,为促进我国教师水平长期性发展,2011 年起,部分省份将作为教师资格定期认定试点,取消该地区教师终身制制度。纵观国际视角,教师资格定期认定作为提高其国家教师水平的实现方式已成为普遍趋势。近年来,许多学者对教师资格的认定与审查制度进行了研究,提出教师证书的分阶段多级别认证,实行三级委员会制度和二级年检制度等基本认定思路,审查内容包含政治思想、心理状况、基本素质、管理能力、技术能力等方面。[11]教师资格认定形式除考试外,还要关注到教师个体专业发展过程,其中成长档案袋可作为真实反映教师实际能力的重要依据,作为材料上交至相关认定机构。档案袋中材料应包含学生学习表现记录、代表性课堂教学实录、对教师教学活动的思考等一系列体现教师专业发展的证据。

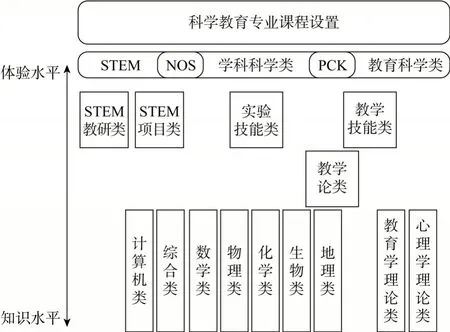

(二)突出STEM 元素与探究技能在课程结构中的体现

STEM 教育背景下,我国科学教育课程结构需在不断革新课程内容的前提下体现时代性,加强职前科学教师对于学科融合和跨学科整合的理解和运用,强调探究式、体验式学习内容在科学教师培养中所发挥的作用,提高以探究和体验为中心的课程所占的比重。据此,本研究将STEM、科学本质(NOS)、PCK 等元素结合到课程结构之中,设立体验性与知识性水平维度,为我国科学教育专业课程设置提出建议,如图1 所示。

图1 科学教育专业课程设置建议

(三)科学类与科学教育类学生培养模式互补

澳大利亚科学教育双学位制度的目的在于保证教育硕士研究生有着过硬的学科背景知识,如在莫纳什大学、悉尼大学和昆士兰本科阶段的科学教育培养方案中,科学学科学习年限长达3—5 年,而中学教育硕士更是要拿到科学学位方可获得入学资格。在我国,由于专业定位的限制,科学教育专业在教学过程中浅尝辄止,少有深入学科知识领域,给毕业生带来因学科知识理解不深刻造成教学方面的困难。调查报告显示,近年我国科学教育专业的毕业生从事中学科学教师职业的人数呈下降趋势。科学教育专业的课程目标本来强调培养初中科学教师,毕业生就业趋势的变化一定程度上折射出目前科学教育专业的培养方案与课程设置在知识储备上无法满足现行中学对科学教师的要求。[12]因此,可在原有科学学科课程多样性的基础上,从中选择1—2 门科目加长学习年限、加深学习深度(可在物理、化学、生物之中进行选择),为科学教育类毕业生奠定坚实的学科知识背景。对于科学类非师范生而言,可在对学生求职意向调查的基础上,为有意成为科学教师的学生开设相关科学教学论选修课程,促进其对于科学教育的理解与认识。

——上海老年大学教学大纲建设实践探索

——老年大学教学大纲实践与探索

——以《工程制图与识图》为例