来华留学生对理想汉语教师期待的跨文化差异*

杨斯喻

(首都师范大学,北京 100048)

一、引 言

20世纪末以来,随着人本主义思想在教育领域的传播与壮大,学生的地位提高并不断得到重视。在高等教育领域,随着高等教育大众化时代的到来,学生的消费者地位决定了大学的生存与发展,因此更多的大学也开始回应“以学生为中心”的理念(1)王洪才.何谓“学生中心主义”[J].大学教育科学,2014,(6).。随着教育学研究理论视角的整体转变,课堂教学研究中的主体与核心也从“教师”转移到“学生”,继而转向二者的相互作用(2)谢韦韦,杨辉.超越教师中心与学生中心[J].教学与管理,2008,(29).。对教师与学生的互动研究中,对彼此的期待研究(Expectation Research)是非常重要的一个问题领域。罗森塔尔与雅各布森(Rosenthal and Jacbson)提出的“教室中的皮格马利翁效应”产生了巨大的影响。“皮格马利翁效应”来源于古希腊神话,塞浦路斯国王皮格马利翁用其执着的痴情与期待使得一座少女雕像“复活”的故事启发了罗森塔尔与雅各布森。他们用实验研究证明,教师的期待对学生有着非常强烈的激励力量(3)ROSENTHAL R,JACOBSON L.Pygmalion in the classroom:Teacher expectation and pupils' intellectual development[M].New York:Holt,Reinhart & Winston,1968.。在他们之后,针对教师期待的研究大量出现,布劳恩(Braun)在他们的研究基础上构建了教师期待结果的模型(4)BRAUN C.Teacher expectation:Sociopsychological dynamics[J].Review of Educational Research,1976(46):185~213.。在大多数的研究中,研究者们检验了教师对学生表现的传导,并研究这种期待如何影响学生的课业表现。

而在第二语言习得领域,加德纳和兰伯特(Gardner and Lambert)认为情感方面的因素才是影响二语学习的首要因素。加德纳把动机分为两种:工具型(instrumental)和融入型(integrative)。工具型动机主要与经济利益相关,而融入型动机则与对目的语国家的爱好和融入倾向有关(5)GARDNER R C,LAMBERT W E.[M].Rowley:1972.。融入型动机反映到教学课堂中,体现为语言学习者动机持续受到周围环境和与教师关系的影响。而教师的期待效应的作用(正向或者负向)会传导给学生,影响其学习动机,进而带来学生课业表现的变化。

在期待研究中,除了教师对学生的期待(Teachers' expectation on student),研究者们也关注学生对教师的期待(Students’ expectation on teacher),以及学生与教师期待的交互效应(Student expectations joint effects)。学者们(6)FELDMAN K.Grades and college students' evaluations of their courses and teachers[J].Research in Higher Education,1976(4):69~111;KULIK J,KULIK C.Student ratings of instruction[J].Teaching of Psychology,1974(1):51~57.认为,学生对教师有着非常清晰的期待,甚至在第一次见到一个新教师的时候,便开始迅速建立对其的期待。罗伯特与托马斯(Robert and Thomas)进行了将学生作为“皮格马利翁”的实验,证实学生对教师的期待与评价会显著地影响教师的态度和行为(7)FELDMAN R,PROHASKA T.The Student as Pygmalion:Effect of Student Expectation on the Teacher[J].Journal of Educational Psychology,1979,71(4):485~493.。张桂青将学生的期待分为了三个层次四个内容,包括“知识信息期待”“道德价值期待”“愉悦期待”与“逻辑期待”。(8)张桂青.教学期待与教学效果的相关分析[J].中国高等医学教育,2008,(8).刘毅、郭显芳等也在他们的研究中发现大学生对教师角色有较强的期待,主要希望教师能够成为他们学习动机的激发者与动力的维持者。(9)刘毅,郭显芳.学习能力与教师角色期待——聚焦于大学生英语自主学习的积极心理学视角[J].武汉大学学报(人文科学版),2012,(4):.而教师是否满足学生的期待又会对学生的学习状态带来较大的影响。姚少霞认为学生评教的结果与学生对教师的期待密切相关,当教师不能满足学生期待,学生产生的落差会极大影响他们的学习热情。(10)姚少霞.学习期待对评教的影响及其对策[J].教育评论,2015,(1).

在对外汉语教学的领域,研究学生对教师期待的文献并不多。戴桂英从理论的角度探讨了学生心目中的期望值与对外汉语教师素质的联系(11)戴桂英.学生心目中的期望值与对外汉语教师的素质[J].汉语学习,1992,(3).。丁安琪曾经针对日本本科留学生做了对汉语教师有效教学行为的期待研究(12)丁安琪.关于日本本科留学生对汉语课堂活动有效性评价的分析[J].世界汉语教学,2007,(1).。王学松以北京师范大学PiB项目为依托,研究了来华美国留学生对汉语教师的期待与评价(13)王学松.来华美国留学生对汉语教师的评价标准——以PiB“教学评价”为例[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2008,(2).。曹贤文与王智从“有效教师行为”角度研究了欧美留学生的教师期待(14)曹贤文,王智.对外汉语教师与欧美留学生对“有效教师行为”的评价[J].语言教学与研究,2010,(6).。

可见,已有的成果大多是针对某一个国家或者单一文化背景的留学生所做的研究。从研究范式来看,定性研究较多,定量研究较少。并且在这少量的定量研究中也只有一些描述性统计,并未作出深入分析。得出的结论既有共同之处,也有一定的差异。因为研究的群体不同,并没有做出具体的区分,因此是否有可能存在不同文化背景的学生对教师期待的跨文化差异呢?现有研究并没有做出解释。因此我们希望能在跨文化的背景下,使用定性与定量相结合的方法,研究对外汉语教学领域留学生对教师期待的差异。希望以此拓宽学生对教师期待领域的理论研究,并且为对外汉语教师的教学实践提供有益的参考。

二、研究设计

(一)研究方法与工具

质性研究是针对研究对象的一种深描,擅长于表现研究对象的文化背景、价值态度、兴趣动机等信息(15)陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.。这种自下而上的研究方法,能够帮助我们从原始资料中建构并生成理论。而量化研究则适合于大规模、有规律、趋势性的研究。本研究采用质性与量化相结合的研究方法,从开放性的原始材料挖掘留学生对教师期待的深层次要素与特点,然后再使用量化的分析方法来寻找不同文化背景的差异并验证其显著性。

Nvivo是一种适用于质性文本分析的软件,它的优势在于支持定性和混合方式搜索,能够整理、分析和查询对非结构化或定性数据,建立以布尔逻辑为基础的系统以及概念网络系统。因此,本研究采用Nvivo软件最新版本Nvivo11对原始材料进行编码、提取与分析。在建立了关于学生对教师期待的理论框架后,我们再使用SPSS20.0软件对数据进行分析,检验不同文化背景的学生在对汉语教师的期待上是否存在显著差异。

(二)资料收集、整理

1.资料的收集

本研究采用开放性问卷的方式来收集留学生对于理想汉语教师的看法。问题内容为:“你喜欢什么样的汉语老师?/What kind of Chinese teacher do you like?”研究人员向某对外汉语教学的学院留学生随机发放问卷,并声明问卷的开放性、重要性与匿名性。回收中英文填答的有效问卷78份。

2.资料的整理

我们将回收的学生开放性问题的答案按照学生国籍与回收顺序命名,例如回收的第一份美国学生回答命名为America_01。命名完成后将所有资料导入Nvivo11软件中。

(三)资料分析

我们使用Nvivo11对原始资料进行了预编码、信度检验、整体编码。随后,我们使用已完成的编码数据结合学生的国家区域进行卡方检验。

1.预编码

我们首先随机选择了一部分资料进行预编码。在一级编码过程中,采用开放式编码,在没有形成任何理论框架印象的前提下对原始资料逐一编码。例如,当学生提到“I want teacher to give us more exercises,more homework(我希望老师能让我们更多地练习,布置更多的家庭作业)”,一级编码为“更多练习”和“更多作业”。通过一级编码进行分类与归纳形成二级编码,即轴心编码,如 “适当的作业与练习”等。在二级编码基础上再次提炼,形成三级编码,即核心编码。如,“适当的作业与练习”“教学速度合适”等编码为“教学方法”,“与学生的情感互动”和“与学生的学习交流”可以编码为“互动交流”。我们在预编码的基础上建立了三级代码清单。

2.整体编码

为了保证编码的严谨性,我们采用两位研究者同时对文本进行编码的方式。两位研究者参照在预编码过程中形成的代码清单编码,在初次编码过程中独立编码,编码完成后再进行比对和讨论。经过整体编码后,我们形成的三级代码为:知识能力、工作态度、教学方法、性格特点与互动交流。

3.信度检验

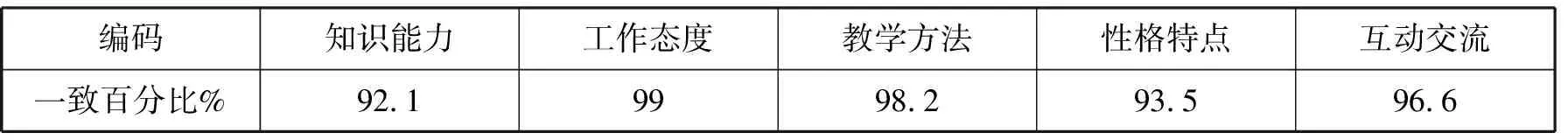

为了保证研究结果的信度,我们对两位研究者的编码结果进行了研究者间的一致性检验。运用Nvivo11中的“编码比较”功能对二者的编码进行比较,用比较后形成的一致性百分比来检验信度。结果见表1。

表1 编码一致性百分比

编码内部一致性一般需达到90%以上(16)郭玉霞.质性研究资料分析:Nvivo8活用宝典[M].台北:高等教育出版社,2009.,通过表1可见本研究具有较好的信度。

4.卡方检验

在确定了理论构架以后,我们将学生按文化背景划分为不同群体。按照文化背景类型对学生的回复类型进行标记,如果提及某一个方面则标记为1,否则标记为0。然后再对定性资料采用卡方检验,旨在讨论不同文化背景是否会影响学生对教师的期待。

三、结果与分析

(一)对教师期待的构成

根据对原始资料的编码,我们可以将学生对教师的期待划分为五大类型:知识能力、工作态度、教学方法、性格特点与互动交流。表2中列出了本研究的核心与轴心编码情况。

表2 来华留学生对理想汉语教师期待的构成

1.知识能力

在一些学生的回答中,他们明确提到了对于教师知识面与语言水平的期待。对教师较高的汉语水平的期待可以理解为对教师教学基础能力的期待,学生希望教师有更高的汉语水平更标准的普通话以便能够更加胜任汉语教学的任务。而对教师知识面广的期待则有所不同,即使这种期待并不是直接反应到教学过程中,但学生希望教师的知识能力能够达到让他们崇拜的程度。从另一个方面讲,知识渊博的教师带来的学生崇敬感,是许多学生学习的动力。

我希望老师有丰富的学问,我会特别崇拜这样的老师。(17)为了保证引用的准确性,我们不对学生原始语句做任何改动。(Vietnam_03)

我喜欢有能力,汉语水平很高的老师,他会让我更愿意学习。(Benin_01)

2.工作态度

在学生角度,他们对教师的工作态度有着不同层面和角度的期待,可以划分为“热爱工作”“负有责任感”“努力认真”。教师的工作态度也许不能非常直观地展现在课堂教学过程中,但作为有成熟认知能力的大学阶段的汉语学习者,留学生们可以很容易地感受到教师的工作态度的差异。工作态度与知识能力不同,知识能力更多地是教师已经客观存在的知识与能力水平,而工作态度则反映了他在自己已有的能力基础上愿意对工作付出的程度。这种态度一旦被学生感知,也容易传导并感染给学生。因此,学生对教师工作态度的期待一方面是希望教师通过努力与认真可以提高他们的教学水平,另一方面这种期待也反映了学生希望教师用一种更积极的态度来对学生和课堂产生反向的影响。

喜欢很努力,教得很认真和自然的老师。(America_01)

喜欢自己工作的老师,也会让我喜欢学习。(Italy_08)

3.教学方法

教学方法是所有同学提及最多的方面,涉及的范围较广。在以往对汉语教师期待的研究中,也认为这是留学生最在意的方面。其中包括“课堂讲解”“教学速度”“适当的作业与练习”“善于调动课堂气氛”等。大部分学生都希望教师能够更加清晰明白地讲解知识,并且善于调动课堂气氛。然而在有些领域,诸如“教学速度”与“适当的作业与练习”,学生的倾向却大相径庭。例如,在提及“教学速度”时有的学生认为教得快比较好,有的却倾向于教学速度慢。

喜欢教得很快的老师,这样可以学习更多的内容。不喜欢教得太慢的老师,会让我想睡觉。(Thailand_01)

All our teachers are very good.I like it when they explain things slowly and clearly using lots of examples.(Britain_01)

而对于“适当的作业与练习”的认知,有的学生认为更多的作业与练习有帮助,而有的同学却比较强烈地希望老师能够减少作业。这种差异也许与正在指导该生的教师的作业与练习量有关,也许与学生的主动性或者学习动机有关。又或许,这是文化背景带来的认知差异,这一点将在后文得到验证。

4.性格特点

留学生提到的关于教师的性格特点的期待可以划分为四个方面:公平公正、风趣幽默、热情开朗与善良友好。同学们对于“公平公正”的期待有着比较高的提及率,这一性格特质在许多不同的对教师期待的研究中,均“榜上有名”(18)刘晓明.学生心目中理想教师优质特质的研究[J].现代中小学教育,2005,(7).。Chory认为学生在课堂的公平感知会显著影响对教师的信任度感知,互动不公平(interactional injustice)以及程序与分配不公平(procedural and distributive injustice)的混合会引起学生严重的消极情绪(19)CHORY R M.Enhancing student perceptions of fairness:The relationship between instructor credibility and classroom justice[J].Communication Education,2007,56(1):89~105.。李学良、杨小微等人认为学生的公正体验是衡量学校教育过程公平的重要变量(20)李学良,杨小微.义务教育阶段学生公正体验的实证研究——基于学校内部公平数据库的报告[J].华东师范大学学报(教育科学版),2018,36,(4).。虽然这些研究并非针对留学生群体的,但其结论在他们身上也同样适用。甚至可以说,在一个多文化群体混合的班级环境内,学生更加希望教师对待学生有公平公正的态度。

我喜欢的老师不歧视国旗、性别、学生的汉语水平。(Thailand_06)

我喜欢热情、乐于助人、公平公正的老师。(Vietnam_02)

除此之外,学生希望教师能具有风趣幽默的个性特点。这些特点与学生对课堂氛围与学习方式的期待有关。他们喜欢老师用更风趣幽默的方式,使学生的学习更加有趣有效,也有利于调动活跃的课堂氛围。而对于教师善良友好与热情开朗的期待则与学生对教师的情感交流的期待有关。学生虽然在这一部分的描述中没有直接提及与教师的互动,但是这两个性格特点与前两者(公平公正、风趣幽默)不同,是一种具有社会交往性倾向的特点。也就是说,在学生写出这种性格期待时,内心表达是希望教师能够能加易接近与相处的性格,那么也就是学生希望能有与教师更多的接触。

5.互动交流

学生对教师与自己进行互动交流的期待,主要分为两个方面:一方面期待教师与自己的感情交流,这包括关心、鼓励与理解学生;另一方面也期待教师与自己更多的学习交流,这包括鼓励并增加与学生的课堂互动,课上课下主动回应学生的问题等。因此,互动交流的期待因素既包括情感的支持,也包括学习的支持。并且,相比之下学生更希望教师能与自己有更充分的情感态度上互动。加德纳和兰伯特也认为,情感方面的因素才是影响二语学习的首要因素。融入型动机反映到教学课堂中,体现为语言学习者动机持续受到周围环境和与教师关系的影响。因此如果教师能够满足学生对于与教师进行情感互动的期待,便更能够激发留学生学习的汉语的融入型动机。

我希望老师能了解外国人学生的心理,偶尔跟学生交流交流。(Vietnam_08)

能体谅学生、师生有良好的关系、能让学生明白想表达的意思。(Indonesia_04)

(二)对教师期待的跨文化差异及原因

在原始资料的基础上,我们完成了学生对教师期待构成的划分。而在资料中形成的这五个方面的划分,是否存在不同文化背景的差异呢?为了回答这一问题,我们对学生的答案进行了标记、统计与卡方检验。

1.对理想汉语教师期待的总体差异

我们首先将收集到的资料按照学生的国籍进行了区域文化背景的划分。按照与中国文化距离的远近,和不同国家的文化背景的相似程度,我们将原始资料中的案例划分为了几个文化圈——欧美、东亚、东南亚、中亚与非洲。但由于中亚与非洲的个案过少,在数据的统计分析上很难具有代表性,因此选择数量较多的三个文化区域(欧美、东亚与东南亚)的学生作为分析基础。在文化圈的基础上,我们标记某个案是否提及对于教师某一个方面的期待,若提及则标记“1”,未提及则标记“0”。标记完成以后,我们使用SPSS20.0进行卡方检验,结果见表3。

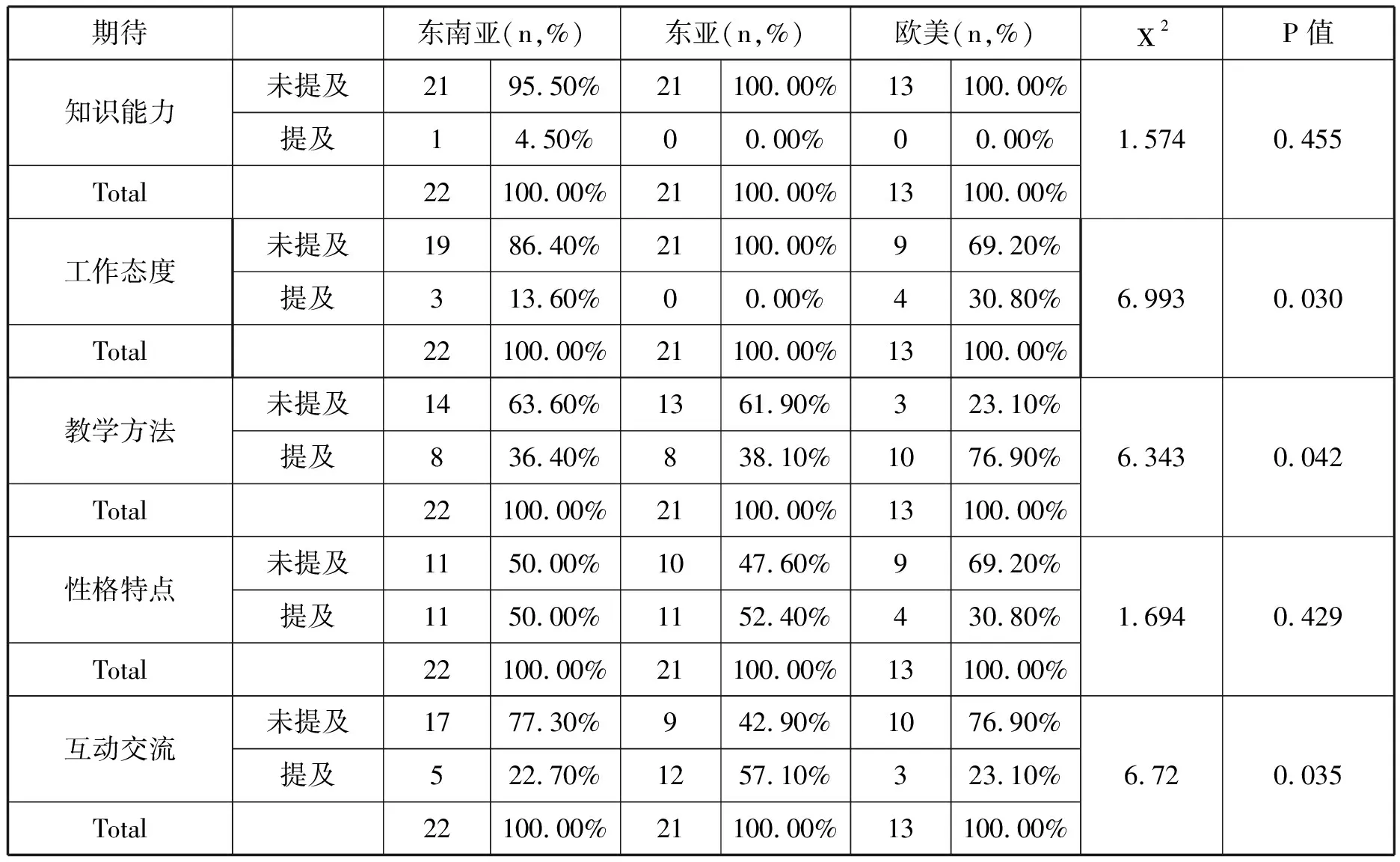

表3 不同文化背景对理想汉语教师期待的卡方检验结果

由表可见,不同文化背景的学生对教师知识能力的期待无显著差异,卡方值为1.574,p值为0.445,大于0.05;对教师性格特点的期待也无显著差异,卡方值为1.694,p值为0.429,大于0.05。欧美文化圈的学生在对教师工作态度与教学方法方面的期待明显高于其他文化背景的学生,卡方值分别为6.993与6.343,p值分别为0.030与0.042,均小于0.05。而在对教师的互动交流的期待上,东亚的学生明显高于其他文化背景的学生,卡方值为6.720,p值为0.035,小于0.05。

2.对教师工作态度与教学方法期待的跨文化差异

由表3可知,欧美学生对教师在工作态度方面的期待(30.80%)要高于东南亚(13.60%)和东亚(0.00%)学生,并且欧美学生对教师的教学方法的期待(76.90%)也远高于东南亚(36.40%)与东亚(38.10%)学生,这两个方面的差异均具有统计学意义。曹贤文,王智在针对欧美留学生的“有效教师行为评价”的研究中也得出了类似的结论。他们认为欧美留学生更重视学习地道的汉语,希望教师能对他们要求更加严格;而教师却对语法错误表现得更为容忍,更倾向与采用交际性的教学方法(21)曹贤文,王智.对外汉语教师与欧美留学生对“有效教师行为”的评价[J].语言教学与研究,2010,(6).。在欧美个人主义的文化影响下,教师和学生都是课堂的主体,整个课堂呈现“双主体”的特征。教师的教育教学的能力,教师与学生的互动以及学生个体的学习能力是个人知识体系构建的核心要素。教授有效的教学方法和明确的学习目标,能够对学生的自主学习起到积极的促进作用。因此他们对教师的期待更多的是出于对直接能帮助他们提升汉语水平学习能力的要求。

不仅在提及的频率上有差异,如果我们更加仔细地审视不同文化圈的同学在提及某一个方面时的要求,我们更会发现其中的端倪。在“教学方法”下关于“适当的作业与练习”这一方面,欧美学生倾向于更多的作业与练习,而其他学生均提出希望有更少的作业与练习。

I want teacher to give us more exercises,more homework.More practice during lessons.(Russia_01)

作业不多的老师!(Korea_03)

给不多的作业,慢慢教。(Thailand_07)

3.对教师互动交流期待的跨文化差异

在对教师的“互动交流”方面的期待上,东亚(57.10%)的同学要高于东南亚(22.7%)和欧美(23.10%)的同学。经过卡方检验,这种差异具有显著性。东亚国家虽然与中国的文化距离最近,但在所有的来华留学生中,东亚学生的跨文化适应性是最差的。东亚文化圈中的韩国留学生与日本留学生有一个很大的共同点———“圈子文化”。他们与本国的学生或者朋友互动较多,而忽视与东道主国家的学生交流的机会,因而无法很好地完成在中国的社会文化适应(22)文雯,刘金青,胡蝶,等.来华留学生跨文化适应及其影响因素的实证研究[J].复旦教育论坛,2014,12(5).。这一点也可以充分地解释本文中出现的这一项教师期待的显著差异。在东亚地区,受到考试文化与泛儒家文化的影响下,知识的构建与情感的沟通构成了东亚课堂的重要内容,沟通互通成为学习过程的核心,因此学生对于教师主动接触并与自己沟通交流的愿望也就比其他的群体更加强烈。丁安琪针对日本本科留学生的研究发现,日本留学生非常清楚自己的民族性格对于学习外语口语有不利的影响,因此更加希望由教师主导,提供更多的互动机会。(23)丁安琪.关于日本本科留学生对汉语课堂活动有效性评价的分析[J].世界汉语教学,2007,(1).

我喜欢鼓励学生们说话的老师。(Korea_07)

我喜欢安静的但是热情的老师,我希望老师能更多地关心我们。因为我是很害羞的人。(Japan_01)

4.产生跨文化差异的原因

根据数据的分析我们发现,来自不同文化圈的学生对教师期待的差异主要存在三个方面——“ 教师工作态度”“教学方法”与“互动交流”,而对教师“知识能力”与“性格特点”的期待则没有显著的跨文化差异。这种差异恰好反映了教育教学过程的知识属性与沟通属性。受到知识创新的自然属性的影响,教师的“知识能力”与“性格特点”在知识传播过程中的作用具有普遍性的特征,这是有知识的内在价值决定的。而在不同的文化圈中,课堂教学过程所反映的文化价值是不同的,这一过程本身就是社会交往方式在校园中的表现。东亚文化圈中,社会的情感沟通的重要性在课堂的反映就是学生对于“互动交流”的需求;而由于欧美的社会文化崇尚个人主义,知识体系是学生个体构建的结果,并非互动过程中产生,因此对“工作态度”“教学方法”的重视,实际上反映了学生个体知识构建过程的重要影响因素。

四、结论与启示

本文基于78份来华留学生对开放性问题的回答,研究了他们对理想汉语教师期待的构成与跨文化差异。通过对资料的三重编码与分析,我们发现留学生们对理想汉语教师的期待主要可以划分为五个方面:知识能力、工作态度、教学方法、性格特点与互动交流。与以往研究相类似的是,学生们对教师的教学方法最为重视。但具体到使用什么样的方法,却存在很大的差异。在确定的五大方面的期待要素构成基础上,我们考察了不同文化背景的学生对教师的期待方面是否存在显著差异。本研究发现,欧美文化圈的学生更加重视教师的工作态度与教学方法,他们出于更加理性与确定的汉语学习目的,因此期待教师能够更加严格地要求自己。而对于东亚学生而言,他们由于文化的影响,在课堂表现中显得更为内敛与安静,这种性格不利于语言的学习,因此他们期待教师能够主导并且增加与他们的互动和交流。这种互动与交流既有情感方面的,也有学习方面的。而在知识能力、性格特点这两个方面,在本研究中并没有发现显著的跨文化差异。

基于以上发现,我们认为不同文化背景会对学生的部分教师期待产生显著影响。在多元文化背景中的汉语教师需要了解并且重视不同文化的学生在这些方面的显著差异,才能做到“因材施教”。而从二语学习动机角度而言,当教师满足学生的期待时,也能够激发其融入型动机,提升语言学习成效。