钱塘苏小小墓与杭州西湖女性风景

何嘉丽 王 欣

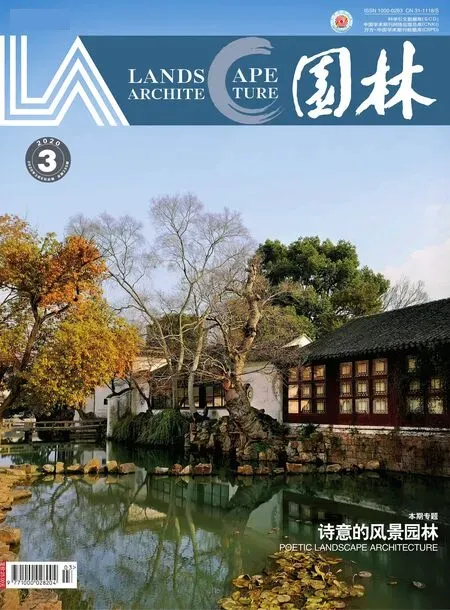

女性主义空间的研究始于当代[1-2],因女性与风景二者兼具外表之美和内在之情的审美共鸣而相通融[3],加之其依存[4]与互动[5],直接体现了风景的诗意。西泠是杭州西湖最古老的名胜之一,有苏小小墓(图1),即慕才亭,为纪念南朝名伎苏小小而建,题联“湖山此地曾埋玉;花月其人可铸金”。西湖是诗意的文化景观遗产,西泠因苏小小而名,是“景物因人成胜概”的典型代表。西泠桥,在今孤山路西尽端[6]。岳飞、秋瑾墓等亦在西泠。

以往学界对孤山的关注集中于孤山行宫[7]、西泠印社[8]等南麓景点,极少提及西麓西泠一带。本文试从苏小小文学形象的生成入手,结合诗词方志,分析西泠风景的女性化特性[9-10],探究情感与风景间不可分割的沟通与融合。

1.西湖慕才亭与苏小小墓(1920年代)

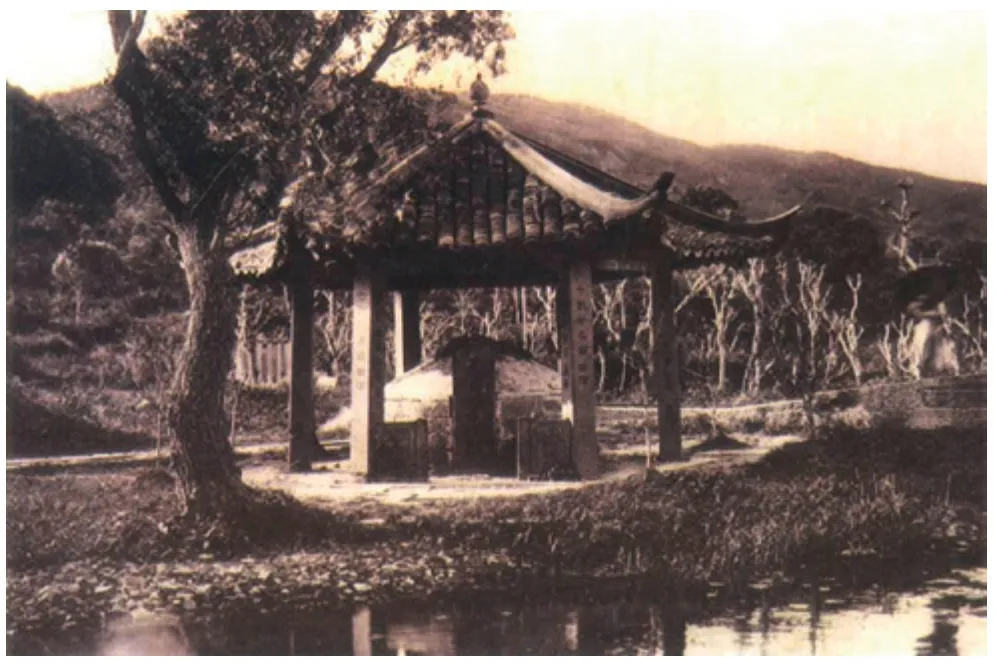

2.西泠桥畔苏小小墓(1910年代)

1 诗意西泠:苏小小意象的源流

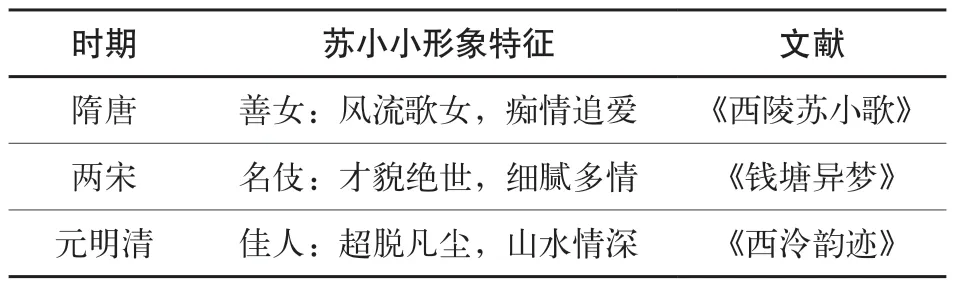

《西湖梦寻》载:“西泠桥,一名西陵,或曰即苏小小结同心处也。”[6]寥寥数语点出西泠的梦幻与浪漫(图2)。苏小小其人,于史无争,她的形象建立在文化记忆与文学想象交构的历史框架中[11](表1)。

表1 苏小小形象特征生成历程表

古乐府之《钱唐苏小歌》,最早收录于南朝梁陈时文学家徐陵所编《玉台新咏》卷十,诗曰:“妾乘油壁车,郎骑青骢马。何处结同心?西陵松柏下。”[12]钱唐即钱塘,诗歌以“妾”的口吻讲述了苏小小自己与“郎”邂逅定情的故事,赋予“钱塘西陵”一地无限的遐想。

唐时,由“柳色春藏苏小家”“教妓楼新道姓苏”等句[6],苏小小渐以歌女身份进入大众视野。李贺《苏小小墓》词吟:“幽兰露,如啼眼。无物结同心,烟花不堪剪。草如茵,松如盖。风为裳,水为珮。油壁车,夕相待。冷翠烛,劳光彩。西陵下,风吹雨。”[13]首次对苏小小坟墓空间的描写,折射出诗人自身怀才不遇和坚守理想的一生,亦丰盈了苏小小永恒守候的痴情形象。

北宋张耒《柯山集》载太师文正司马光之侄司马槱梦遇苏小小之事,后为北宋李献民敷衍成小说《钱塘异梦》,通过苏小小与司马光之侄司马槱梦中相恋的故事,塑造了苏小小多情佳人的形象。

至清,署名古吴墨浪子搜辑的白话小说《西泠韵迹》[14]系统演叙了苏小小的生平事迹①苏小小与阮郁的爱情故事,脱胎于北宋钱塘娼女杨爱爱与金陵少年张逞的风流传说。详见文献[11]: 152。,称其家住西泠桥畔,常坐油壁香车,游历西湖山水,在湖堤与少年阮郁一见钟情,却无疾而终。她打定主意要“寻个桃源归去”,却伤寒而亡。书生鲍仁惜其知遇之恩,将苏小小葬于西泠。

至此,才貌绝艳的苏小小终以凄美悲壮的形象留存人间,而对于钱塘这一空间的遐想,成为后世对西冷于风景审美的重要线索。回到《西陵苏小歌》本身,其所截取的简短的生活片段暗示了一个令人向往的空间:钱塘。在这个纯粹空间里,倚靠秀丽的西山,有一方水土,生长着蓊郁的松柏,“我”与“郎”在那里“结同心”。这一空间承载着世人对于美好家园、美好生活和美好情感的向往,也成为西湖风景人文之美的母题。苏小小对山水的深情及对凡尘的超脱,亦点染了西湖西泠,传奇形象与人文风景相辅相成。

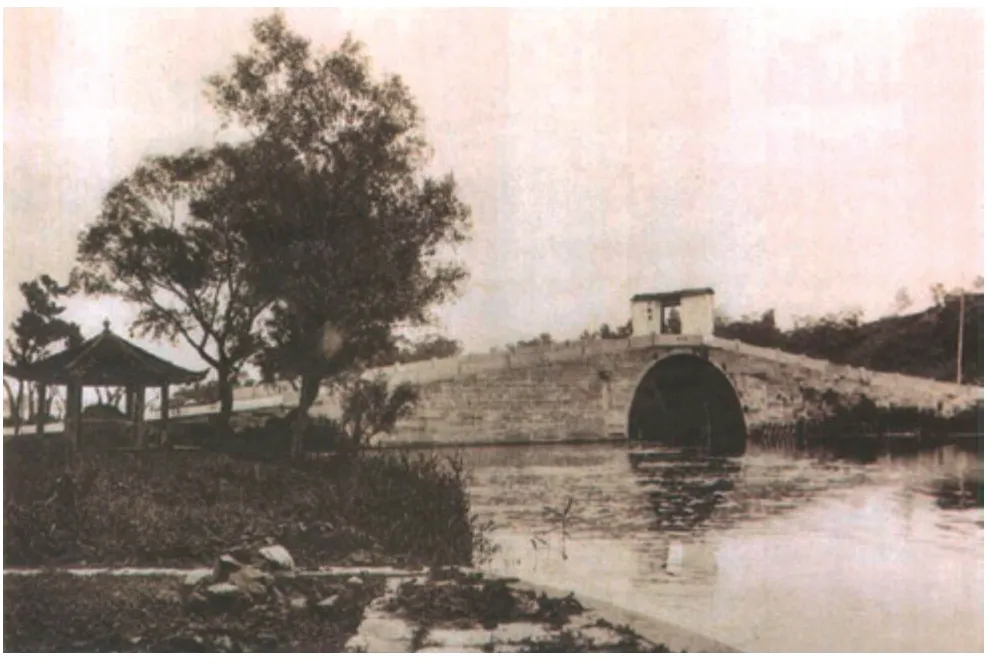

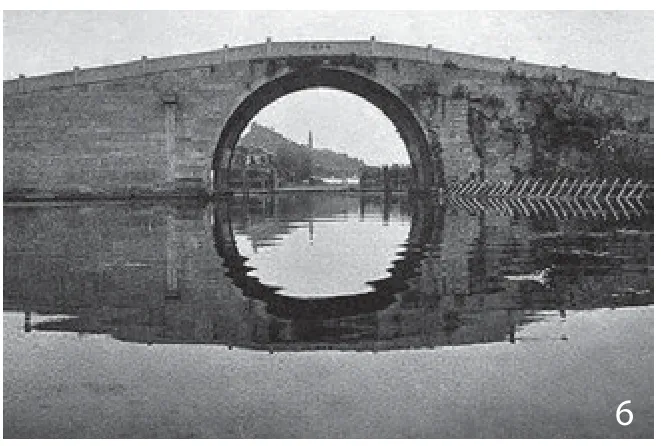

3.西泠桥(1912年)[26]

4.今日西泠桥(源自网络)

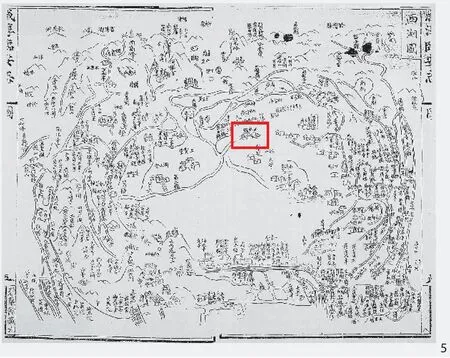

5.两宋杭州西湖上的西林桥[17]

6.民国早期高拱入画的西泠桥[25](1910年代)

7.自葛岭俯瞰西泠(1930年代)

2 画意西泠:风景原型的生成

南宋《咸淳临安志》载:“苏小小墓在钱塘西陵桥,一名西泠桥,西林桥,从此可往北山。”西泠位于西湖孤山西麓,西泠桥沟通北山与孤山(图3、4)。孤山位于西湖北部,属葛岭支脉,可追溯至七千万年前。西湖海湾形成之初,孤山因与葛岭间陆地海拔较低而被水淹没,始成湖上之山。此地多见名人墓祠、园圃印社,文化底蕴丰厚,又以苏小小最为著名(表2)。

苏小小形象最早出现于南朝,西湖孤山一带游线的开发则追溯到唐时。白居易《杭州春望》诗注“孤山寺路在湖洲中,草绿时,望如裙腰”[13],孤山-白堤分隔湖面,形成里外湖,灵动生趣。

“孤山路②孤山路指西湖北域白沙堤至孤山一段,有古刹孤山寺等,唐前已成。,西陵桥,又名西村。”[14]宋时,杭州承袭吴越都城之兴盛,西湖形胜得到极大地发展,西湖两堤三岛的格局初步形成。孤山西泠一带,始有“西村”。北宋郭祥正《西村》[15]一诗,描绘了此处僧舍人家、渔舟酒香入芦花的乡野景致。村中有一处渡口,摆渡往返孤山与北山之间,称“西村唤渡处”。后架桥其上,唤西林桥(图5)。南宋董嗣杲著《西湖百咏》,其《西林桥》[16]诗注称西林桥为古西村唤渡处。西林,谐音 “西陵”[17],西侧又有群山,被广泛认为是苏小小故事的原型所在。加之白居易诗词曾六咏西湖苏小小,风景与人物形象进一步叠合。

南宋,王朝的南迁与皇都的建设,带来了以孤山、北里湖等为代表的北域风景建设高峰,《梦粱录》[18]等志书描绘了彼时北街北湖寺庙宫观、酒楼妓观的繁荣景象,亦出现“西泠”之名。志文还记载了游船经西泠桥入里湖游赏的热闹画面:“水面画楫,栉比如鱼鳞,亦五行舟之路。歌欢箫鼓之声,振动远近,其盛可以想见”“至午则尽入西泠桥里湖,其外几无一舸矣”“看画船,尽入西泠,闲却半湖春色”[18]。

过西泠桥入北里湖,葛岭与孤山高低夹持,两岸雕楼画阁,水色旖旎,与疏朗旷达的外湖形成强烈对比,似入别世(图6)。一方面,游船北湖、访花问柳之举总借寻苏小小之名,苏小小作为一个理想化形象,折射出时人对女性的心之所寄,形象作用于空间,构建了旖旎的气氛;另一方面,西泠作为空间转换区,恰如通向理想国的摆渡处,成为后世苏小小超脱形象的重要意象来源,风景作用于形象,通过更为深刻地意识形态思考,创造出全新的寄托。

元至明,西湖堤岛遭破坏,里湖风情不再,张岱称其“旧景尽失”[6]。西泠桥也降为通行之用。清代,西湖全域规划建设日臻成熟,孤山修行宫、设八景。康熙心系苏小小,南巡游湖亦问其墓。彼时西泠,既非清逸的隐世摆渡之处,亦非百舸竞渡的繁华水市,只古朴,托着有心人对苏小小的记挂。历史上的西泠桥几经改建(图7),民国三年(1914年)重修,放宽桥面;民国十年(1922年)为通车,降低桥身,改桥面石级为平坡,取消通船[6],彻底改变了西泠景区的游赏模式。苏小小墓20世纪50年代犹在,60年代废,80年代重建至今。

3 记忆西泠:文本的解读与重构

苏小小墓究竟是何人何时建于何处西陵,历史上一直有所争议。《湖山便览》[6]总结了苏小小墓址可能的推断有四说:“……《临安志》《武林旧事》俱载墓在湖上……《春渚纪闻》谓:司马才仲为钱唐幕官,廨舍后有苏小墓。《辍耕录》又谓:西陵乃钱唐江西……则其墓不在湖上西陵桥。陆广微《吴地志》又据唐徐凝诗,谓墓在嘉兴县治侧”,最终得出“代远人微,姑勿深考”的结论。

实际上,钱塘所指范围甚广。历代诗咏自白居易便未言苏小家的具体位置,反而铺陈了故事背景“钱塘”一地的大好风光,或为后世苏小小传奇演绎的重要空间线索。由诗而言,符合“苏小小结同心处”首先应是山水秀美之地,此外还应有傍西山、植松柏和车马可行的游观之道三个风景特征。由时间推测,此地则需在六朝时就已形成一定的风景规模。杭州古称钱塘,西湖孤山不仅西临诸山,六朝有“天嘉之桧”③《西湖游览志》载:“六朝已前,史籍莫考,虽水经有明圣之号,天竺有灵运之亭飞来有慧理在塔,孤山有天嘉之桧,然华艳之迹,题咏之篇,寥落莫睹。”可见当时即有松桧种植。见文献[6]。,唐前已有白沙之堤,自古更有柔媚的湖山风光,是西陵苏小的理想出处,张岱甚至认为,西陵与西泠之别仅是笔误,反而白居易写断桥的“柳色青藏苏小家”一句,最道西湖风景与苏小故事情境的恰如其分[6]。

表2 孤山、北里湖一带景观历史沿革

今西泠苏小之墓建于康熙年间,“实系伪作”[6]。坟冢之中,未有我们想象中那位才情绝艳的女子。“西泠桥畔苏小小”这一形象顺应西湖风土的形成诞生,西泠作为集体记忆的物质土壤,在不断重复的仪式(寻觅与拜谒)和重构的文本(咏诵与解读)中日趋固定,“从民间认同上升为官方认同,从集体认同上升到民族(国家)认同”[11]。游西泠、觅小小这一举动,充满着历代观览者关于自我和民族的想象(表3)。

苏小小的形象,自始至终象征着人类自我关注的柔软情感。最初,以乐府形式出现的《钱唐苏小歌》源于南北朝自我意识的萌芽。诗歌截取了一个简短的生活片段,构建了一个纯粹空间:钱塘,承载了世人对于美好家园、美好生活和美好情感的向往。而后,“六朝遗恨草茫茫……咫尺西陵不见郎”[13],苏小小墓这一凄美风景寄托着以李贺、徐凝为代表的晚唐文人的失落。最终,苏小小“生于西泠,死于西泠,埋骨于西泠”的风流形象,寄托着抛却自身的叹老嗟卑而追求宇宙人生的情感,在人生无常、山水如故的体察中超尘脱俗[11]。苏小小对西湖山水这一精神家园的追寻和对“从对情的执着迈向对美的执着”[11]的自我价值的建构,极度张扬了天人合一的审美理想,从而混融于西湖山水的风景认同之中。

表3 西湖西泠景观历史沿革与苏小小文学形象特征之联系

4 梦回西泠:风景认同

《湖壖杂记》[6]载:“游人至孤山者,必问小青;问小青者,必及苏小。孰知二美之墓俱在子虚乌有之间……引人入胜,正在缥缈之际。”苏小小虽为虚构,其形象却源自个人情感的探索,充满着个体的共鸣。通过苏小诗文(文本与解读)和寻苏小墓(仪式与回溯)的过程,体现了人与风景的对话,并使人们在其中获得自我与群体相融通的认同。关于“西泠桥畔苏小小”的集体记忆,不断生发和传承,成为人们游赏风景的重要动机,所谓“景物因人成胜概”。这种现象在文化景观中十分常见,亦是人文风景的活力和灵魂所在。

值得注意的是,以苏小小墓为契合点的风景记忆并非偶然。作为风景中明确界定人物形象的观赏对象,18世纪英国自然风景园林中,“废墟(Ruins)”和“坟冢(Tombs)”成为一种特殊的景观语言,它凝聚了历史的记忆和淡淡的愁绪,构成了英国新浪漫主义庄园园林风格的基调[19-20]。这种情感来自于参观者自发性地对先逝者的追溯和比照,一如西泠桥畔那位苏小小姑娘,越是平淡凡尘,就越靠近个体生命的思考和个人情感的抒发,象征人类本身最普遍的经历与际遇,直击观览者的内心。

白居易《杭州春望》“涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家”[13]将苏小小与伍子胥对比,楼钥《次韵李季章监簿泛湖》“孤山不见处士庐,司马空寻苏小墓”[21]将苏小小与林逋对比,清赵翼有《西湖杂诗》六首之三“苏小坟连岳王墓,英雄儿女各千秋”[16]将苏小小与岳飞对比,对比中可见个体其多样社会角色间的矛盾。西湖景区中,多有名人墓葬、英雄庙祠,往往象征着丰功伟绩和某种高尚的品格。这样的风景充斥着男性的、社会的、神化形象的崇拜,与苏小小墓所象征的个人情感的柔美平凡形成了“儿女与英雄”,即“自我与社会”的二元对比[11]:“自我认知”与“社会存在”、“个体”与“群体”、“感性”与“理性”、“优美”与“壮美”,……这些多元的感知支撑着西湖风景的多元特质,独立而细腻、优美却亲和。“苏小坟上的那一抔土之所以总能留着,使一代又一代人见坟上芳草而为之断肠,其本质原因即在于个人和人类社会都少不了儿女的一面,审美上都少不了优美的一面。”[11]

西泠因苏小小而名,风景的发展与解读,其审美都与伊人所在的那个钱塘密切相关。西泠的风景特质与苏小小的形象交织相融,固定了一种柔美的基调。西泠的风景形象是女性化的,更是个人化,它既不具庞大规模或华丽外形,亦不同于社会人格的宏大叙事,甚至比起那些以宇宙时空为起点的思考更为纯粹和平易,仅仅关乎人的情感。

今天,女性的社会角色不断改变,风景中的女性形象不再是“儿女情长”和“附庸风雅”,女性化风景的视角本身亦成为被反思的对象。“青山有幸埋忠骨”,正如西泠桥的另一头,辛亥革命烈士秋瑾墓与北宋忠士岳飞墓相伴,象征着独立、刚毅、巾帼不让须眉的壮美和女性精神的革新。

5 结论

西湖西泠因苏小小而名,其风景的发展过程与苏小小形象的生成交织,承载着丰厚的风景记忆。透过西湖苏小墓,“西泠桥畔苏小小”这一人文学依托风景空间的演进而不断丰满,其“创作—解读—重构”的风景欣赏模式,是人们寄情于景、借景抒情这一动态过程的最好例证。探寻风景与情感的多样性联系,有助于更好地理解以人文精神为核心的风景文化实质。对西湖女性化空间的关注,则从另一个侧面揭示了风景与人的这种深层次交互。事实上,在女性主义得到更多探索的今天,男性视角下女性化标签本身已经成为反思的内容。好在风景园林从最初就提供了包容性的语境,吸收和沉淀着时代层累之下的人文印记,关注情感的承载而胜过意识形态本身。尊重多样的个人,表达多元化的情感和审美,或将成为风景园林更好地服务于个体的期待。

(文中图片引用除特殊说明外均引自《西湖老照片》[22]、《西湖旧影》[23])

——西泠六子偕友8人书法艺术展