浙江省美丽乡村建设下生产性景观发展现状与展望

舒 蓓 赵宏波

生产性景观来源于生活和生产劳动,融入了生产劳动成果,包含人们对自然的生产改造(如农业生产)和自然资源的再加工(工业生产),是一种有生命、有文化、能长期继承、有明显物质产出的景观[1]。随着全国美丽乡村建设的深入,土地生产出现新模式,生产性景观所具备的生产、生态以及社会功能,不仅能保存传统农业文化的根基,还能在新的时代背景下重新建立土地与人的联系。本文通过对浙江乡村生产性景观典型案例的调查,探究生产性景观的现状和发展特点,为今后美丽乡村的建设提供依据和建议。

1 浙江乡村生产性景观发展背景

1.1 美丽乡村建设

浙江作为率先在全国提出美丽乡村建设的省域,结合产业发展、生态环境和生活风貌对乡村景观进行改造提升,建设成果成为全国乡村发展的样板。在2018年《浙江美丽乡村建设数据分析报告》中显示,自2016年以来,全国各级媒体对浙江美丽乡村建设的相关报道共计15.3万篇,舆论热度位于全国第二,仅次于北京,其中涉及乡村旅游的占比高达58.1%。在美丽乡村的建设热潮下,农业生产所特有的参与性和景观美学成为乡村旅游的吸引核,带动乡村第二、三产业的发展,形成了景观反哺产业,产业促进景观的良性循环。

1.2 浙江农业产业发展

从河姆渡文化、马家浜文化到良渚文化,浙江素有“鱼米之乡,丝茶之府”之称,区域内平原、丘陵、山地、海岛各类地形兼备,为农林牧渔全面创新发展提供了多种环境。浙北气候水量适宜,是著名的粮仓和丝、茶、淡水鱼产地;浙东沿海是发展海洋渔业的养殖、捕捞、加工优势区;浙中盆地光热资源充足,河谷土地肥沃,是浙江粮食、柑橘、牛奶的重要产地;浙西南多分布在海拔200 m以上的丘陵山地,拥有丰富的森林覆盖率和优越山水资源,是“浙八味”等药材、果林和立体农业生产区。农业产业的发展促进浙江农业经济的快速发展,截止2017年,全省农业生产总值达3 093.36亿元,农村常住居民人均可支配收入连续33年居全国第一[2]。

2 乡村生产性景观的分类和内涵

2.1 乡村生产性景观分类

目前对乡村生产性景观没有明确的分类标准,在前人的研究中,根据主导功能将生产性景观分为生产功能景观、生产服务设施景观、生态保护休闲景观和旅游休闲服务景观[3];根据功能与参与程度将农业类生产性景观分为自然生产型、参与生产型和复合生产型三类[4]。本文以乡村农业产业类型为主体,将生产性景观分为农田类、林果类、牧业类、渔业类四种类型。

2.2 各类型乡村生产性景观内涵

农田类生产性景观是以传统粮食作物、蔬菜、中草药类等基本生存物资为主,利用作物种植形式、色彩变化和品种搭配所形成的景观。如乌镇乌村的稻田、农田集中分布,被田间小道分割成网状,与聚落相映衬呈现自然的田园风貌。

林果类生产性景观是利用果林、生产型苗木等展现树木姿态和春花秋实的季节特点的景观类型。在浙江以全国2%的林地面积创造了全国8%的林业总产值的同时[5],也形成了茶园、梅园、桃园、柿树景观等,视觉感受因植株的特点和栽植方式有所不同。

牧业类生产性景观是以放牧、圈养等方式进行畜类、禽类、蜜蜂等养殖,展示动物本身、牧业生活和再创作的景观。自浙江实行“上山入园建循环”、种养结合的生态布局模式以来,涌现出如观光型牧场或立体养殖等新业态。如金华九峰牧场,以奶牛养殖为基础,与周边面积约334 hm2的农田园地联合,采用“种—养—沼—肥”的循环养殖模式,实现生态牧场景观。

渔业类生产性景观是在渔业生产过程中利用渔业养殖设备、水资源和渔业文化进行生产场景的组织。如舟山枸杞岛的贻贝养殖,在海面以浮吊式生态放养的形式,排列布置成826.7 hm2的养殖景观,体现海洋生产性景观的壮阔和苍劲之美。

3 浙江乡村生产性景观特点

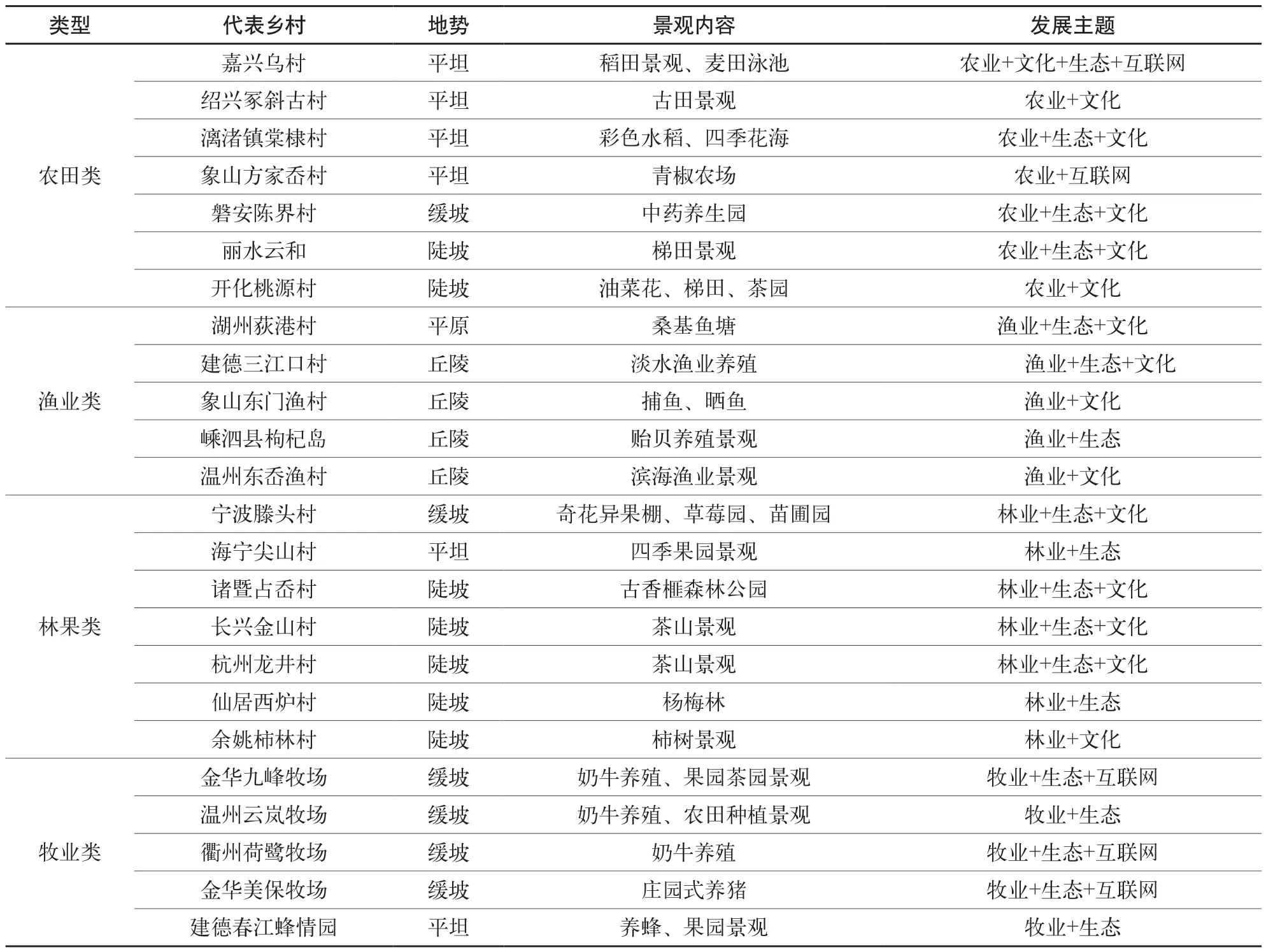

本文以浙江省24个具有代表性的乡村生产性景观案例作为研究对象,其中农田类7个,林果类7个,渔业类5个,牧业类5个,选择参考的原则:

(1)选自于浙江省最美田园、中国美丽宜居示范村、中国最美休闲乡村等权威名录中;

(2)涵盖各类型景观,农业用地占乡村土地60%以上;

(3)选点在省域内均匀分布。通过实地调研,分别对地势、景观内容以及发展主题等进行深入调查(表1)。

调研显示,浙江乡村生产性景观基于地域环境和文化特色的基础上,表现为既有农业景观的本质特性,也有由农业产业联动所决定的创新特性[6],主要表现在景观发展模式、景观形式以及空间布局特点这三个方面。

3.1 浙江乡村生产性景观发展模式

随着乡村产业和人们需求的不断升级,浙江乡村生产性景观在生产功能的基础上逐渐突显出生态功能和社会功能,形成了“农业+”产业融合发展模式,以“农业+生态”“农业+文化”和“农业+互联网”为主题发展生产性景观。

表1 浙江部分乡村生产性景观调查统计

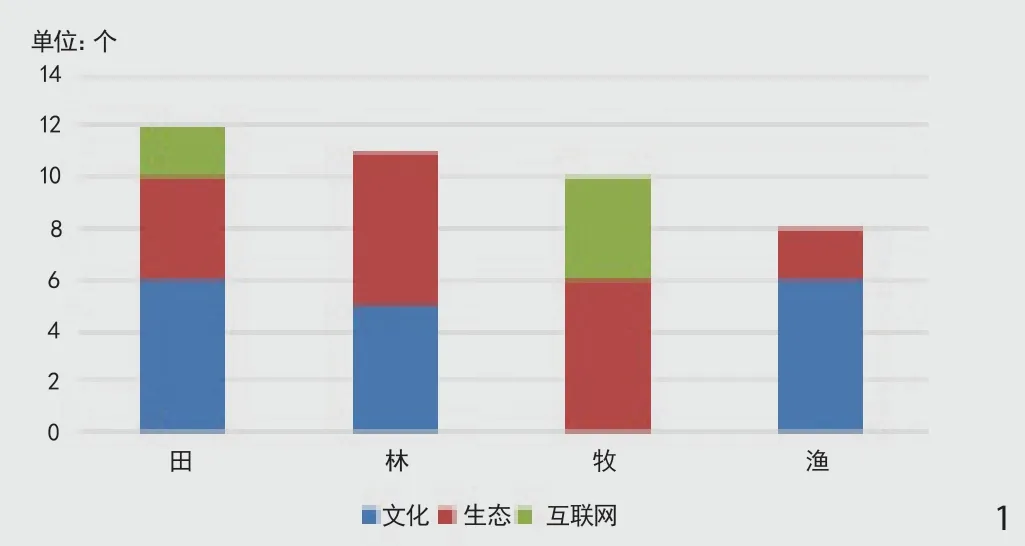

在调研的24个对象中(图1),“农业+生态”发展主题占75%,“农业+文化”占70%,“农业+互联网”占25%,可以看出,“农业+生态”和“农业+文化”成为目前浙江省乡村生产性景观的主要发展方向,“农业+互联网”的发展模式在农田类和牧业类生产性景观中率先应用,并向“农业+”复合模式发展。其中农田类生产性景观各功能发展较均衡,以“农业+生态”“农业+文化”为主体宣扬绿色生产和传承农业文化占83%,主导休闲、养生、观赏和教育功能;林果类生产性景观形成了“林业+文化”和“林业+生态”两种发展主题,以较高的绿地覆盖率突出生态理念,融合当地竹、茶等特色文化发展休闲养生和教育功能,但缺乏与互联网的联合发展;牧业类生产性景观形成了“牧业+生态+互联网”模式,注重循环集约式的生态系统的建立,但是缺乏教育功能的打造;渔业类生产性景观主要依托地域渔业历史发展,“渔业+文化”在总体中占75%,“渔业+生态”占25%,主导教育、休闲功能。浙北地区比较注重生态渔业景观的营造,浙东沿海渔业在追求巨大产量的同时对生态环境业造成了破坏,并且对现代技术的应用不多。

3.2 景观形式的表现

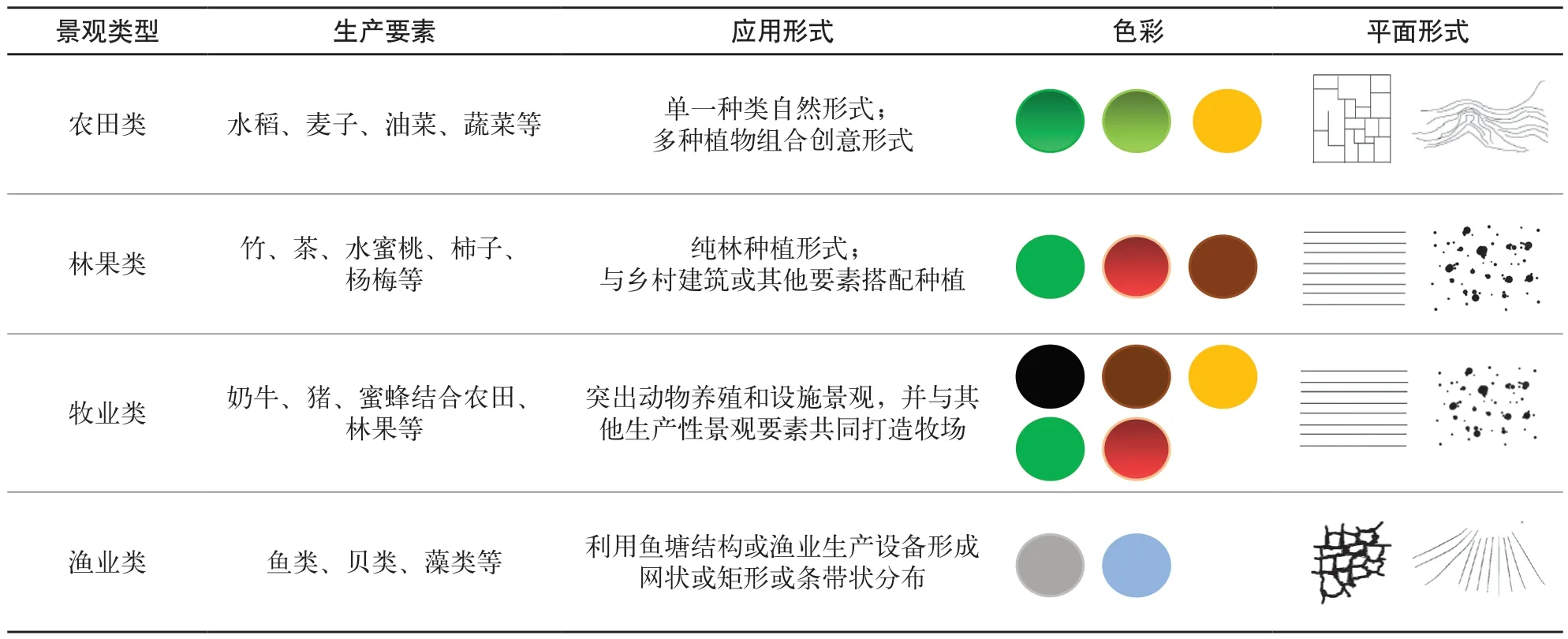

生产性景观的审美感受直接表现在形式上,在人们生产过程中基于各要素的自身形态特点,用线条和色彩组合成的纯粹或富有创意的形式,是人类在地域审美文化基础上对土地进行二次利用的结果[7]。在浙江省多样的农业环境和区域文化的演进中,各类型生产性景观逐渐表现出特有的形式(表2)。

1.各类型生产性景观发展主题

农田类生产性景观通常以面积在10~1 000 m2大小不等的农田单元集中分布,利用水稻、麦子或者油菜等作物形成大尺度的种植场景。营造开阔自然的农田景观,绿色到金黄色的季相变化构成强烈的视觉效果,类似棋盘式的方格拼接或曲线线条层层跌落,连绵数里,直至天际,或者利用多种植物要素组合成创意图案形式,表达地域文化特色。林果类生产性景观利用茶、香榧、水蜜桃等浙江特色植物营造纯林式景观,红果绿叶,表现为舒缓的线条或团簇点状的平面形式,或者用一棵到十几棵的植株,与乡村建筑物或其他要素配植,突显地方植物文化。牧业类生产性景观以奶牛、猪、蜜蜂等动物为生产主体,展示动物本身和养殖场景的景观,集合了种植、林果、渔业类生产性景观的色彩和平面形式特点,表现浙江生态的牧业文化和健康的消费文化。渔业类生产性景观以渔业养殖设施和渔业活动为主体要素,通过将水域划分为塘基比约为1:1,长60~80 m或80~100 m,宽30 m或40 m的长方形网络状鱼塘,连接成网络状,或者根据养殖要求利用材料和颜色相同的养殖设备在水面规整排列,形成出间隔在0.5~3 m的方格网状或平行条带状,与水面环境映衬出纯粹洁净的美感。

表2 生产要素形式特点

3.3 基于地域环境上的空间分布特点

任何景观的形成空间都必然落实在具体的地域空间上[8],在对24个样点调研的同时,还截取了Google earth上的卫星遥感影像,通过分析总结将浙江乡村生产性景观分为7个类型,分别为平地农田型、坡地梯田型、片状经济林、点状文化林、牧场生产型、基塘养殖型、水域捕捞型,并对各类型景观分布进行图示表达(表3)。

结果表明,首先浙江乡村生产性景观在空间分布上表现为与区域地形的相关性,形成了浙江南北生产性景观竖向差异。如浙东北平原,农田类生产性景观在相同地域范围内保持着相同的肌理和种养形式,呈现出规模化的块状拼接结构,而浙西南是以(自然山林)梯田、山脚下聚落、山谷农田,由高到低的垂直梯度分布,受气温和土壤营养的影响,梯田一般分布在海拔200~1 500 m的海拔范围内。其次,各类型景观内部表现为与水体、聚落、道路等要素的形态相关性,生产区域一般分布于土壤条件良好的地带,聚落在不占用农业用地的前提下择水而居。平原地区聚落依据水体形态呈带状或片状布局,生产性景观在聚落以外区域分布,生产道路呈网格状或平行线状,既能划分生产区域,又能形成生物廊道。丘陵山地聚落则以带状分布在山谷之间或以片状聚集水体周围,生产性景观以聚落为中心向四周或山上零散分布,发展农田、林果或者牧业生产,道路因地就势沿等高线或山脊串联起不同的生产区域。

表3 浙江乡村生产性景观空间分布特点

4 乡村生产性景观发展建议

乡村生产性景观的营造既要考虑乡村风貌自然美的独特性,又要考虑区域社会发展意义,是美丽乡村建设过程中极其重要的一部分,通过对浙江乡村生产性景观典型案例的调查和分析,总结出以下发展建议。

4.1 以功能发展促进产业转型

乡村生产性景观所具备的生产、生态以及社会功能在美丽乡村的建设下不断升级,进而促使乡村产业的发展转型。在生产性景观的营造过程中,应重视生产性景观在乡村景观中发挥的功能,既要保持对农业固有功能的支持,也能符合乡村产业振兴的发展道路。注重“农业+”产业融合发展模式,以“农业+生态”促进乡村绿色产业的发展,如康体养生产业,由粗放景观向低碳景观升级,以“农业+文化”和“农业+互联网”创造公共交流空间发展乡村第三产业,带动农民劳作的转型和生活方式的进步,为今后乡村产业中创造出更多“农业+”的新内容奠定基础。

4.2 以景观形式表达地域文化

浙江乡村生产性景观以形式表现地域审美和农业文化,从景观要素组成上来看,浙江区域内农业生产要素丰富,通过继承和发展浙江本土农业要素,可用单一要素组成大的生产场景,也可融入多种生产要素体现景观的丰富性,如多种植物要素或者基础配套设施,从传统要素或区域创新要素的种养组合方式来体现地域文化。从景观艺术手法来看,应由形式美向意境美升级,基于乡村农业生产性景观是一个特殊的景观类型,通过艺术化的手法融入地方文化,有效地将艺术性和趣味性融于一体,体现乡村生态质朴的田园风光,更加能原真性地表达乡愁,促进了人地交流,使乡村景观更具美感和韵味。

4.3 科学发展乡村生产性景观空间布局

浙江乡村生产性景观呈现出与区域地形和聚落水利分布明显的形态相关性,以规模化的种养方式形成整体的空间组织形式。所以在乡村生产性景观的发展中,应注重乡村区域内生产性景观内在结构的科学性和整体协调性,在保持乡村景观固有空间风貌的基础上,根据区域生产环境和生产需求合理安排乡村生产区域,协调与聚落、树林、水利、道路之间的关系,注重动植物所需要的生境和人类共生格局的营造,保持景观系统的稳定性,让生产性景观成为乡村景观中不可或缺的一部分。