狭义无权代理人责任释论

摘 要:《民法总则》第171条第3、4款规定的狭义无权代理人对于善意/恶意相对人的责任分别基于不同的原则:前者属于积极信赖保护原则的范畴,兼具真意保留与表见代理的特质;后者是基于双方缔约过错致使法律行为无效的损失分担规则。狭义无权代理人就代理权瑕疵是否具有过失,对于积极信赖保护责任的承担仅具有形式意义,第3款不存在“法的漏洞”。行为人对代理权瑕疵构成“重大误解”并行使撤销权,亦不排斥积极信赖保护责任的法律效果。相对人的“善意”应解释为“非明知或非因重大过失而不知”无权代理,“恶意”则应解释为“明知或因重大过失而不知”无权代理。第3款赋予善意相对人实际履行与损害赔偿的选择权,包括行为人不履行债务的责任与替代履行债务的损害赔偿责任,均属于履行利益。狭义无权代理与表见代理均具有保护交易安全的功能,明晰并调和两者的适用领域,尽可能发挥前者的功用,有助于改变后者适用过于泛化而损害私法自治的司法现状。

关键词:无权代理;积极信赖保护;善意相对人;表见代理;履行债务;赔偿损失

中图分类号:DF920.0文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2020.02.04

一、问题的提出

《民法总则》第171条第3、4款规定无权代理行为未被被代理人追认、善意相对人不予撤销又不构成表见代理的情况下,无权代理人与相对人各自应承担的责任及其范围。这在学理上被称为“狭义无权代理(表)人责任”。

立法上针对狭义无权代理责任所创造出的“崭新”立法例,在解释与适用上存在明显的学说分歧:一是认为应借鉴《德国民法典》第179条,通过目的性限缩的方法予以构造。如有学者主张《民法总则》第171条第3款应以狭义无权代理人是否具有过失为依据,作为其对善意相对人承担履行利益抑或是信赖利益的基础。但对如何判断相对人善意以及在相对人为恶意时责任应如何承担,仍然存在不同的解释结论( 参见迟颖:《〈民法总则〉无权代理法律责任体系研究》,载《清华法学》2017年第3期,第112页;王浩:《论无权代理人的责任》,载《华东政法大学学报》2017年第6期,第80页;张弛:《狭义无权代理人责任论》,载《东方法学》2017年第5期,第7页;张家勇:《论无权代理人的损害赔偿责任》,载《人民法治》2017年第10期,第30页。);二是主张应严格遵循规范文义,在现行法框架之下进行利益权衡和体系解释。如有学者认为第3款规定的狭义无权代理人对善意相对人承担的履行责任或赔偿责任,并不以前者是否具有过失为前提,第4款亦未以相对人恶意作为狭义无权代理人责任的免责事由,应依过失相抵法理处理( 参见纪海龙:《〈合同法〉第48条(无权代理规则)评注》,载《法学家》2017年第4期,第168页。)。或者认为,相对人的“善意”应解释为“不知且非因过失而不知代理权欠缺”,不必根据狭义无权代理人的主观状态区分其责任范围( 参见夏昊晗:《无权代理中相对人善意的判断标准》,载《法学》2018年第6期,第145页。)。

在诠释《民法总则》第171条第3、4款时,有待解决的主要争议问题如下:(1)以狭义无权代理人是否知晓代理权瑕疵判断其承担责任的范围,能否被嵌入现行法的框架之下?(2)表见代理与狭义无权代理皆具有信赖保护的功能,在解释狭义无权代理责任时应如何厘清两者的界限以实现体系上的协调?(3)如何结合我国相关实证法已展现的丰富裁判规则,以适当选择狭义无权代理人责任的具体解释方案?

二、第171条第3款狭义无权代理人的责任性质及其主观因素考察

(一)狭义无权代理人的责任性质争议

比较法上的狭义无权代理人责任的立法例,大体可以分为缔约过失责任(《意大利民法》第1398条)、默示授权担保责任(《美国代理法重述(第三次)》第6.10条第1款)与法定担保责任(《德国民法典》第179条)、《日本民法典》第117条以及我国台湾“民法”第110条)。在《民法总则》颁布之前,因《民法通则》与《合同法》规定的“由行为人承担责任”语焉不详,在解释上多有分歧,主要有“无过错责任说”与“缔约过失责任说”。前说认为,狭义无权代理人的责任承担不以其具有故意或过失为必要,系由法律特别规定的责任。狭义无权代理人应作为当事人向善意相对人履行代理行为之中的义务,或者对善意相对人承担损害赔偿责任( 参见梁慧星:《民法总论》,法律出版社2017年版,第238-239页。);后说认为,狭义无权代理人实施代理行为未被被代理人追认而导致无效,系狭义无权代理人的过失行为所引发,其应对信赖行为人具有代理权以及法律行为有效的善意相对人承担赔偿责任( 王利明:《民法总则研究》,中国人民大学出版社2012年版,第694-695页。)。比较而言,“无过错责任说”着重于相对人获得信赖保护的正当性;“缔约过失责任说”则凸显的是狭义无权代理人承担责任的可归责性。然而,鉴于狭义无权代理人系因自己的不当行为而承担责任,其并非缔约当事人,故不应以缔约过失责任论之。缔约过失责任通常只给予受害人信赖利益的赔偿,除非一方恶意阻止合同的成立条件或生效条件发生致使双方已就必要条款达成一致的合同不能顺利成立或生效时,才给予受害人履行利益的赔偿( 参见张家勇:《论前合同损害赔偿中的期待利益》,载《中外法学》2016年第3期,第656页。)。法定担保责任虽与无过错责任相同都不要求责任承担须以故意或过失为必要,但其更多是从狭义无权代理规范的法律效果反推而来,其仅仅只是从狭义无权代理人责任的成立不需要过失而进行的一种粗线条的描述,尚需结合更多的因素才能确定狭义无权代理人的责任构成。例如,尽管德国与我国台湾“民法”均采纳法定担保责任说,但是狭义无权代理人的主观状态仍然对其责任方式及其法律效果具有不同的法律意义( 王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第293页。)。

《民法总则》第171条第3款行为人对善意相对人的责任建立在信赖保护原则之上。信赖保护原则以外观主义理论为基础,系将法律的安全价值置于自由价值之上的主要途径,其在法律层面的最大意义就是合理限制当事人的意志自由( 参见马新彦:《信赖原则在现代私法体系中的地位》,载《法学研究》2009年第3期,第113頁。)。狭义无权代理责任并不属于权利外观责任。所谓权利外观原则,意指行为人实施法律行为的“虚像”使交易相对人产生了合理的信赖时,法律通过特别规定的法律义务来平衡相关的风险,使行为人制造的“虚像”产生与“实像”相同的法律效果。典型如表见代理、善意取得等。对于狭义无权代理,即便相对人属于善意,法律也并非认可“如同有代理权”那样的后果,因为如果认可这个后果,那就是由被代理人承担责任即构成表见代理。对于狭义无权代理,法律一方面否定狭义无权代理人和相对人关于被代理人为法律行为主体这一效果意思,另一方面又在狭义无权代理人和相对人之间拟制与前述法律行为内容一致的效果意思。信赖原理所涉及的领域虽以安全价值占优为结果,但是自由价值决不能被过度忽略。这样的价值顺位兼利益平衡,是通过信赖原理构造中责任者的可归责性要件来实现的( 参见叶金强:《信赖原理的私法结构》,北京大学出版社2014年版,第85页。)。狭义无权代理人承担责任的正当性,不仅是为保护交易相对人的合理信赖,以维护促进交易便捷、安全地进行;同时亦在于行为人因过失知道其无代理权并与相对人实施交易行为,本身具有可归责性。即使代理人没有过失,其向善意相对人承担责任的基础应属于行为人的风险领域。无过错责任与缔约过失责任的解释方案均存在不足,两者都忽视了风险作为信赖责任主体可归责性要素的意义。

(二)狭义无权代理人主观因素的必要性考察

至少从文义上看,《民法总则》第171条第3款规定的狭义无权代理责任并未涉及行为人的主观状态,具有明显的无过错责任倾向。然而,有力的见解认为,如果行为人对于代理权瑕疵并无过失,由其向善意相对人承担与有过失状态相同的履行债务或替代的赔偿责任,利益判断上有失平衡。但是,如果完全免除行为人的责任,又对相对人有失公允,毕竟善意相对人相比无过失的狭义无权代理人更值得保护( 参见王利明:《〈中华人民共和国民法总则〉详解》,朱虎执笔,中国法制出版社2017年版,第774页。)。该条第3款存在一个自始的、立法者未意识到的隐藏漏洞。在方法论上应该借鉴《德国民法典》第179条,通过目的论的限缩对该法律漏洞进行填补:若行为人有过失而知道代理权瑕疵,善意相对人有权请求狭义无权代理人履行债务或者损害赔偿;若行为人对代理权瑕疵无过失而不知,其所赔偿的是善意相对人信赖利益的损失。在现行法未明文限缩为过错责任的情况下,狭义无权代理人的责任不以过错为要件,在狭义无权代理人无过错的情形,倘若仍须一概承担履行债务或赔偿履行利益损失的责任,未免过苛( 参见陈甦:《民法总则评注》(下),法律出版社2017年版,第1220-1221页。) 。

从《德国民法典》第179条的价值判断出发,依据行为人的主观状况并运用目的性限缩的方式来解释《民法总则》第171条规定的狭义无权代理人责任仅具有形式意义,欠缺足够的妥当性。由于行为人对代理信息上优势地位以及民事行为能力制度的优先适用,以及过错与风险归责的适用,狭义无权代理人的过错责任与无过错责任之间的观点对立仅具有表面意义。

首先,行为人对于代理权欠缺的状态通常明知或具有过失而不知,即使行为人对于代理权欠缺无过失,也可优先适用民事行为能力制度等予以解决。在德国法上,行为人不知代理权瑕疵的,主要是代理人欠缺民事行为能力或者代理权瑕疵超出行为人“知晓或判断可能性” ( 参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2000年版,第747页。)。具体而言:(1)因无民事行为能力人不能代为意思表示,狭义无权代理人责任自始就不成立。限制民事行为能力人可经法定代理人同意或者追认实施代理行为,未经法定代理人的同意或追认则不承担责任,因为对欠缺行为能力人的保护要优于对交易安全的保护,即使相对人为善意也不能主张损害赔偿。若法定代理人同意的,则由其法定代理人承担责任。如果被代理人意外死亡或者丧失行为能力,且代理人并不知道时,代理行为继续有效,并不涉及狭义无权代理责任。如果被代理人授权时因有他人不知的精神疾病而非完全行为能力人,虽然构成狭义无权代理,但此时也不应让行为人承担赔偿责任。因为依据代理法的原理,相对人从被代理人处都无法得到的利益,也不能从代理人处获得。(2)若代理权瑕疵超出行为人“知晓或判断可能性”,致使其完全无法注意到的情形,德国法对此予以信赖利益的保护;《民法总则》第171条第3款则给予履行利益的保护,或者可归入被代理人风险领域,从而有构成表见代理的可能,行为人不再对相对人承担责任。考虑到代理权欠缺完全超出行为人“知晓或判断可能性”又不可风险归责的情形极为罕见,并不具有实质价值。

其次,结合行为人无过失而不知代理权瑕疵的相关法律规定来看,以行为人主观上是否知晓代理权瑕疵构造狭义无权代理人责任,在很大程度上仅是一种形式化的解读,在结果上并无显著不同(如下页表1所示)。究其原因,信赖责任的构成要件即信赖事实、合理的信赖、所实施的法律行为以及可归责性,对于狭义无权代理人而言均应具备。其中,合理期待、可预见性以及应受谴责性等要素不可分割地结合在一起( Bailey H.Kuklin,The Justification for Protecting Reasonable Expectations,29 Hofstra L.Rev.863,871.(2001).)。一方面,合理信赖解决信赖者应受保护的正当性;另一方面,行为人为何承担责任则由可归责性要素来解决。可归责性的标准并不限于过失,还包括风险。在代理交易中,行为人应当如实告知相对人是否具有代理权及具体权限,相对人亦可以合理地期待行为人具有代理权或者至少应知代理权具有瑕疵。在现代工商业社会,由于商法在“形式上”的民法化与民法在“实质上”的商法化,商事代理日趋普遍化与专业化,如职务代理人或代理商等( 参见纪海龙:《现代商法的特征与中国民法典的编纂》,载《中德私法研究》(15),北京大学出版社2017年版,第4-12页。)。相比普通的民事代理人,商事职务代理人负有更高的谨慎注意义务,其几无可能以无过失而不知代理权瑕疵作为正当的抗辩事由。因此,即使狭义无权代理人对于代理权瑕疵没有过失,但是鉴于行为人在信息的获取或控制上要比相对人具有优势地位,因此不利法律后果的风险应由行为人承担更符合诚信原则的要求。

行为人对于代理权瑕疵的主观状态,德国法与我国法的比较(表1):

再次,行为人无过失而不知代理权瑕疵,由其向善意相对人赔偿信赖利益损失不符合比较法上的最新立法趋势。表见代理的构成要求被代理人具有可归责性,这已获得司法实务的认可( 江西宏安房地产开发有限责任公司、南昌县兆丰小额贷款股份有限公司企业借贷纠纷再审案,最高人民法院(2017)最高法民再209号民事判决书。)。但此处的可归责性在民事代理中通常表现为过错,在商事代理,即使被代理人没有过错也应依据风险而归责( 参见朱虎:《表见代理中的被代理人可归责性》,载《法学研究》2017年第2期,第72页。)。与表见代理相比,狭义无权代理人比被代理人更易于避免无权代理,或者说更易于避免制造代理权的表象。那么同样无过错(风险归责)的行为人,为何其可以仅仅承担赔偿信赖利益损失的责任而获得优于表见代理中被代理人的地位( 参见纪海龙:《〈合同法〉第48条(无权代理规则)评注》,载《法学家》2017年第4期,第160页。)?从国际条约或区域性立法来看,《国际货物销售代理公约》(第16条第1款)、《国际商事合同通则》(第2.2.6条第1款)、《欧洲合同法原则》(第3:204条第2款)、《欧洲示范民法典草案》(第II-6:107条)均未从行为人对于代理权瑕疵是否存在过失的角度,将其责任方式区分为履行利益与信赖利益。行为人被看作相对人的担保人,这也不意味着行为人受到合同或其行为的约束,而是对相对人承担损害赔偿责任。这种赔偿必须使得相对人处于行为人有权代理时所处的状况。我国有学者认为,《民法总则》第171条契合狭义无权代理责任立法的最新立法精神。在相对人为善意但又无法构成表见代理时,由引发或惹起无权代理风险的行为人承担履行利益的损害赔偿,不仅可以充分地保障交易安全,而且符合公平原理( 參见谢鸿飞:《代理部分立法的基本理念和重要制度》,载《华东政法大学学报》2016年第5期,第68页。)。

最后,从《民法总则》第171条的文义与立法解释看,行为人承担责任仅仅基于相对人是否善意而有所区别( 李适时:《〈中华人民共和国民法总则〉释义》,法律出版社2017年版,第536页。),与行为人的主观状态无关。若以行为人的主观状态构造第171条第3款,在方法论上属于对“隐藏的法的漏洞”之填补,通常表现为目的性限缩。然而即使是德国、瑞士民法,虽均区分行为人的主观状态,但是瑞士法规定行为人有故意或重大过失的,由法院衡量行为人是否承担履行利益赔偿,这与德国法亦不完全相同。正如有学者评价以这样的方案解释我国台湾“民法”第110条时所言,这样的见解实已超过第110条解释的范畴,而进入“法律”创造的阶段( 参见王泽鉴:《债法原理》,北京大学出版社2013年版,第293页。)。在方法论上,解释者进行漏洞填补的前提是,其在现有的文义与体系范围内运用各种解释手段均无法得出妥当的结论。《民法总论》第171条第3款的表述与《日本民法典》第117条具有相似之处,在文义上两者均规定狭义无权代理人应向善意相对人承担履行责任而未提及“过失”。长期以来,虽有学者认为应从过错责任的角度对行为人的责任予以解读,但是该观点在日本民法学界并不处于主流地位( 参见[日]山本敬三:《民法讲义Ⅰ总则》,解亘译,北京大学出版社2012年版,第305页。)。

(三)行为人信赖责任与意思表示瑕疵的体系关联

狭义无权代理人的信赖责任与意思表示瑕疵在两个方面呈现体系关联:一是行为人的信赖责任与真意保留制度;二是行为人的信赖责任与重大误解制度。具体而言:

法律行为意义上的积极信赖保护主要表现为两种形态:一是瑕疵意思表示发生外观上的效力,真意保留即为典型。卡纳里斯等人(Canaris)指出,《德国民法典》第179条第1款与第116条(真意保留)的理论基础相同,即有意作出与其内心意思不一致表示的人应承担法律责任( Vgl. Canaris,Claus-Wilhelm, Die Vertrauenshaftung im Deutschen Prizvaltrecht, München:C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung , 1971, S. 440.)。真意保留对意思表示的生效没有影响,因为意思表示的效力不仅仅取决于表意人的主观意识,而且还基于法律行为的交往对该意思表示所赋予的信赖。二是法律行为的名义载体与实施者不一致时法律效果归属于名义载体,如表见代理或者善意取得。比较而言,后者需要更强的合理信赖或者更强的可归责性,因为名义载体与表意人不同,其并不参与法律行为,欲使其承担法律行为的效果是对其自由的重大限制( 参见杨代雄:《使用他人名义实施法律行为的效果》,载《中国法学》2010年期,第4期,第97页。)。由狭义无权代理人承担履行利益,该制度亦成为积极信赖保护的重要形态。行为人通常明知代理权有瑕疵,其对善意相对人承担的责任具有显著的特点:一方面,狭义无权代理的行为人是实施主体但并非名义载体,这与表见代理相似;另一方面,狭义无权代理责任的行为人既属于实施主体也是责任主体,这又与意思表示瑕疵尤其是真意保留的法律效果类似,而与表见代理和善意取得相异。这表明,同属于积极信赖保护原则的外在体系,狭义无权代理责任在价值取向上介于瑕疵意思表示制度与表见代理、善意取得制度之间:狭义无权代理的相对人合理信赖要素弱于表见代理或善意取得,否则就应当由名义载体而非行为人承担责任;但是行为人的可归责性要素强于真意保留,后者只是欲使内心意思不发生效力,而狭义无权代理人是欲使信赖责任归属于名义载体。

德国通说认为,第179条第2款是民法典的起草者按照因错误而撤销制度的模式制定的,正如第122条所规定的损害赔偿义务不以基于过错而引起的错误为必要,第179条第2款所规定的责任也无须考虑过错( [德]维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,迟颖译,法律出版社2013年版,第962-963页。)。我国有学者对此表示赞同,认为代理人可基于错误而撤销代理行为,然后依据错误法承担赔偿责任( 参见朱庆育:《民法总论》,北京大学出版社2016年版,第363页。)。还有学者进一步认为,依据现行法,有过失之错误表示人可撤销其表示并赔偿责任信赖的损失。为与重大误解规范保持相同的价值判断,应对第171条第3款作目的性限制,将无过失而不知代理权瑕疵排除于该款的适用范围之外,有过失而不知代理权瑕疵的行为人则仅需对相对人赔偿信赖利益的损失( 王浩:《论无权代理人的责任——对〈民法总则〉第171条的一种解读》,载《华东政法大学学报》2017年第6期,第84页。)。笔者认为,无论行为人是否知晓代理权瑕疵,即使其以重大误解为由行使撤销权,也不影响狭义无权代理责任的适用。主要理由在于:(1)依据显名主义,代理人必须以被代理人的名义实施代理行为,其法律效果才能直接归属于被代理人。依据《德国民法典》第164条第2款,代理人因发生错误而以自己名义实施法律行为,或没有明显地表明是以他人名义实施法律行为,其均不得依据第119条的规定因错误而撤销意思表示(BGB NJW-RR92.1011)。反之,行为人欲自己为意思表示,却以他人名义为之,亦不得撤销其意思表示。立法者制定该条款的主要目的,是为了保护交易的安全( [德]维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,迟颖译,法律出版社2013年版,第962-963页。)。(2)若狭义无权代理与意思表示错误规范可被自由选择,势必导致前者在很大程度上将沦为具文。依据我国现行法的规定,重大误解并不以表意人无过失为要件。若是狭义无权代理误以为自己具有代理权的情形可以同时适用重大误解规范,则表意人只需要满足法律后果“重大”这一要件,即有权撤销该意思表示。与《德国民法典》第122条规定的无过错责任不同,我国《民法总则》第157条规定,因为重大误解致使法律行为被撤销,行为人承担的是缔约过失责任。若行为人无过失而不知代理权瑕疵的,据此反而可以免责;有过失的行为人也仅承担信赖损失。(3)应当区分狭义无权代理行为的规范效果与事实意义。既然代理行为已经实施,狭义无权代理人基于意思表示错误主张行使撤销权,该有瑕疵的无权代理行为被撤销,从而不产生法律行为上的效果,这具有规范意义。然而,即使行为人撤销该无权代理行为,但是这并不影响善意相对人对于已经作为事实存在的代理权外观的合理信赖( 参见杨代雄:《法律行为制度中的积极信赖保护》,载《中外法学》2015年第5期,第1162页。)。无权代理行为的规范效果可以被撤销,但是撤销的规范效果并不等于无权代理行为的表象从未发生,该行为的事实意义不可消除。因此,在狹义无权代理的情形,即使行为人主张重大误解而撤销意思表示,但是仍应适用无权代理的法律效果。

三、相对人善意与恶意的体系化判断

(一)相对人善意与恶意的解释论分歧

狭义无权代理人责任在很大程度上是对法律行为制度的一种扩张或补充,是法律为保护信赖和交易安全,强制性地在无权代理人与善意相对人之间建构的一种私法关系,以平衡当事人之间的利益冲突。相对人是否善意,则是无权代理人承担责任并使相对人获得相应救济的“枢纽”:在相对人为善意时,相对人有选择行为人履行债务或赔偿损害的权利;在相对人恶意时(“知道或应当知道”代理权瑕疵),行为人与相对人按照各自的过错分担损失。对于狭义无权代理的类型,有学者进一步将其类型化为授权表示型、权限逾越型、权限延续型( 参见叶金强:《表见代理构成中的本人归责性要件》,载《法律科学》2010年第5期,第40页。)。尽管我国现行法对于狭义无权代理与表见代理均采纳了类型化的立法模式,且将三种类型规定在同一规范之中。然而,由于在构成要件、法律效果和证明责任的分配上,这三种类型并不存在本质的区别,因此无论是狭义无权代理还是表见代理的类型化在法律适用层面均无意义( 参见解亘:《论无权代理和表见代理的规范形态》,载《月旦民商法杂志》2017年第12期,第7页。)。

若无权代理未得被代理人追认且不构成表见代理,则应考察行为人是否应向相对人负责。依据《合同法》第49条与《民法总则》第172条,表见代理之中相对人的“有理由相信”所指的是“相对人善意且无过失”(法发[2009]40号第13条)。所谓“善意”,是指交易相对人非明知或不应知行为人的代理权具有瑕疵;所谓无过失,是指交易相对人的不知非因其大意而造成( 参见李适时:《〈中华人民共和国民法总则〉释义》,法律出版社2017年版,第538页。)。严格上讲,善意与无过失属于不同的因素。但从我国学说与实务来看,判断交易相对人是否善意,通常是从相对人在交易中是否具有过失的角度予以界定。因而相对人不符合表见代理的“善意且无过失”的要求时,就可以直接表达为“有过失”。申言之,相对人“善意”与“恶意”的区分,本质上是对其有无过失的判断。传统民法一般将过失划分为重大过失、具体轻过失与抽象轻过失,并以注意义务的程度界定其内涵。由于过失标准的客观化倾向,而具体轻过失属于主观标准,因此我国学说通常将过失划分为重大过失与一般过失(抽象轻过失):前者系指一个漫不经心的人在通常情况下都会加以注意而行为人却没有注意,即行为人特别严重地未能尽到特定情境所要求的谨慎义务( 参见叶名怡:《重大过失理论的构建》,载《法学研究》2009年第6期,第79页。);后者采取的是善良管理人的注意义务标准。此外,判断专家过失时,应当以通常情形下该领域合格的从业人员处于相同的环境应能尽到的注意义务为标准( 参见程啸:《侵权责任法》,法律出版社2015年版,第204页。),其要求显然比一般人更高。

在比较法上,相对人善意的判断标准存在差异。依据《德国民法典》第179条第3款第1句,相对人知道或应该知道代理权瑕疵的,代理人不承担责任。如果交易相对人根据其所知晓的情况尽到交易上应有的注意,对于代理人声称的委托代理权是否存在能够注意到,那么交易相对人就“应该”知道代理权瑕疵( 参见[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论》,王晓晔等译,法律出版社2003年版,第877页。)。在解释“应知”之时,其意义类似于代理权滥用的情形,应仅指明显的瑕疵,相对人没有进行特别调查的职责( 参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2000年版,第747页。)。可见,德国法上的相对人应知是指“因重大过失而不知”。依据日本民法,由于第117条第1款使无权代理人负担无过错责任这一很重的责任,为期衡平,相对人的过失不应限于重大过失,也应包括一般过失( 参见[日]山本敬三:《民法讲义Ⅰ总则》,解亘译,北京大学出版社 2013 年版,第251页。)。但是有学者试图将相对人的“过失”严格解释为近似于恶意的“重大过失”,从而限制第1款第2项的免责范围( 参见[日]近江幸治:《民法讲义Ⅰ民法总则》,渠涛等译,北京大学出版社2015年版,第248页。)。

我国学者对于相对人善意的解释争议较大,可以归纳为以下三种观点:一是将“善意”解释为“非明知行为人无代理权的情形”( 梁慧星:《民法总论》,法律出版社2017年版,第243页。 )。有学者认为,无权代理制度中相对人的“善意”属于推定的善意,即只要被代理人不能证明相对人在订立合同之时知道“代理人”无代理权,相对人即为善意( 参见朱广新:《合同法总论》,中国人民大学出版社2012年版,第208页。)。二是将相对人善意诠释为“不知且非因重大过失而不知”。即此处的过失应当仅限于“重大过失”。在实际交易过程之中,相对人对于代理权凭证只具有形式上的核查义务。然而,如果行为人的代理权凭据足以令一个理性的相对人产生合理怀疑,相对人就有义务审查行为人代理权真实性,否则,法律没有必要对其予以保护,相对人应自行承担行为人代理权欠缺的风险( 参见迟颖:《〈民法总则〉无权代理法律责任体系研究》,载《清华法学》2017年第3期,第121页。)。还有学者认为,相对人是善意在解释上应当与《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国物权法〉若干问题的解释(一)》第15条的规定相一致,相对人在主观上不存在故意或者重大过失不知代理权瑕疵的即可构成善意,相对人的一般过失不影响善意的认定( 参见方新军:《无权代理的类型区分和法律责任》,载《法治现代化研究》2017年第2期,第52页。)。三是将相对人的善意解释为相对人不知且非因过失而不知代理权瑕疵。既然现行法规定的狭义无权代理人责任如此沉重,再降低相对人的注意义务程度已不合适,否则在利益衡量上对狭义无权代理人极不公允( 参见夏昊晗:《无权代理中相对人善意的判断标准》,载《法学》2018年第6期,第145页。)。

比较而言,上述第一种观点偏重于相对人利益的保护。在《民法总则》颁布之前,缔约过失责任被视为《合同法》第48条第1款的重要解释方案,行为人所赔偿的范围仅限于相对人信赖利益的损失,相对人善意仅排除其明知时的情形,这在利益衡量上具有合理性。但如前所述,《民法总则》第171条第3款所规定的狭义无权代理人责任并非缔约过失责任,若是相对人在“重大过失”的情形下仍然可请求行为人承担更重的债务履行或赔偿损失的责任,不仅有悖于信赖保护原理,而且利益明显失衡。不仅如此,该法第3款“善意”的含义与该条第4款中的“应当知道”之间具有互动性,既然第4款规定相对人“应当知道”代理权瑕疵时与行为人按照各自“过错”承担责任,那么第3款规定的善意就不应当仅限于“非明知”,还包括“不应当知道”的情形。因此,从利益衡量以及文义、体系解释的角度看,上述第一种观点明显不合理。第二、三种观点的实质差异在于,所谓相对人“不应当知道”,是限于非因重大过失而不知,还是包含非因任何过失而不知?在体系构造上,《民法总则》第171条第3款与第172条(表见代理)极为相似,鉴于两者的替代适用关系,不同规范之中相对人“善意”的判断标准究竟是相异(前述第二种观点)抑或是相同(前述第三种观点),其不仅涉及意思自治与信赖保护原则之间的平衡,而且关系狭义无权代理规范与表见代理规范在法律适用与体系上的协调( 如有学者认为,若将“善意”认定标准放宽至行为人“不知且非因重大过失而不知”,虽然在价值立场上有助于与行为人担保责任取得平衡,并与第 172 条形成呼应,但其既未对第 171 条第 3 款前半句作目的性限缩后仍将信赖利益的损害赔偿纳入该款调整提供说明,亦未对信赖利益赔偿与弱化的善意標准之间的协调提供解释,故亦有所失。参见张家勇:《论无权代理人的损害赔偿责任》,载《人民法治》2017年第10期。)。

(二)相对人善意与表见代理的体系化解释

无权代理以行为人客观上欠缺代理权为要件,包括狭义无权代理与表见代理。两者的差异在于,表见代理是针对被代理人“引发外观”的归责性而言的责任(外在的、被代理人的责任);与之相对,狭义无权代理是针对行为人“代理权瑕疵”的归责性而言的责任(内在的、行为人的责任)。比较而言,相对人于前者的信赖程度更深,“善意”的要求理应更高。具体而言:

首先,从文义上看,狭义无权代理责任的相对人“善意”系“非明知且不应当知道”行为人的代理权瑕疵,而表见代理构成之中的相对人善意是“有理由相信行为人有代理权”。两相比较,后者所要求的善意程度显然更高。无权代理人责任的相对人善意要件越宽松,对无权代理人就越严苛。若相对人因重大过失而不知行为人无权代理,但不影响前者请求后者承担责任,这既不公允(使无权代理人代受其过)又无效率(放纵相对人的疏忽行为);表见代理责任的相对人善意要件越宽松,对被代理人就越严苛。与之不同的是,《民法总则》第171条第2款规定享有撤销意思表示的“善意相对人”,仅排除“明知”行为人是无权代理的情形( 参见李适时:《〈中华人民共和国民法总则〉释义》,法律出版社2017年版,第535页。)。也就是说,该条第2款和第3款对相对人善意的要求是不同的,前者要求宽松,后者要求严格。因为第2款意在赋予善意相对人撤销权,相对人撤销意思表示之后即可从该法律行为中脱身,被代理人也再无可能受该法律行为约束,狭义无权代理人亦不必再为此承担责任,由此形成“三赢”的局面。如果法律对第2款规定的相对人善意的要求过于严格,则此种“三赢”局面难以发生,会造成无效率的后果( 参见李宇:《民法总则要义》,法律出版社2017年版,第811页。)。

其次,从我国司法审判实践来看,与表见代理规范的善意相对人被要求“善意无过失”相比,对狭义无权代理责任相对人的善意要求明显更弱,可以具体归纳为如下三点:(1)如果相对人明知行为人无代理权,仍与无权代理人实施法律行为,这属于相对人故意而为之的自甘冒险行为,不仅法律不赋予其撤销权,其亦无权要求行为人承担责任(“安徽合肥东方房地产开发有限公司诉江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司”案,最高人民法院(2002)民一终字第7号民事判决书。)。更何况,狭义无权代理人的责任本质上是信赖责任,相对人明知代理权欠缺,则并无对其予以保护的必要。(2)交易相对人应当知道行为人没有代理权,虽不构成表见代理,但是行为人应对相对人承担责任(“宁波绣丰彩印实业有限公司、浙江杭州湾汽配机电市场经营服务有限公司合同纠纷”案, 最高人民法院(2012)民提字第208号民事判决书。);或者认为相对人未尽到谨慎的注意义务(“鄂州中博经济贸易有限公司等与张增华一般买卖合同纠纷”案,最高人民法院(2013)民申字第828号民事裁定书。)。(3)相对人未对行为人的材料进行审核而具有重大过失,行为人仍对其承担赔偿责任(“上海朗域餐饮娱乐有限公司与上海蔚凤文化艺术发展有限公司演出合同纠纷”案,上海市第二中级人民法院(2013)沪二中民四(商)终字第447号民事判决书。)。由此可见,依据司法实务,无论相对人不应当知道行为人欠缺代理权是基于重大过失抑或一般过失,均不影响其要求无权代理人承担责任的权利。这表明,相对人有过错并不影响善意的构成已成为我国司法人员的普遍共识。

再次,风险原则适用的关键是考察信赖责任的承担者是否引发另一方当事人信赖的风险,或者前者是否比后者更容易支配该风险( Vgl. Canaris,Claus-Wilhelm, Die Vertrauenshaftung im Deutschen Prizvaltrecht, München:C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung , 1971, S. 471-489.)。比較表见代理与狭义无权代理,无论是从过错归责还是风险归责的角度看,由于具体实施无权代理行为的人是行为人而非被代理人,通常前者相比后者处于更直接的支配地位,被代理人的受谴责性程度相比行为人也就更低。与之相适应,对表见代理责任的相对人善意的要求就更高,对狭义无权代理善意相对人的要求就相对更弱。从法律效果上看,表见代理使被代理人承受无权代理行为的后果,从而发生与有权代理相同的效果,被代理人的责任承担能力通常比无权代理人更为充分,善意相对人的缔约目的更易实现,因此必须有严格的要件,否则将过度侵害被代理人的意思自由。因此,从利益衡量的角度看,相对人主张表见代理的难度应该更高,其理应承担更高的调查义务以及付出更多的调查成本( 参见殷秋实:《论无权代理人的赔偿责任》,载《法律适用》2016年第1期,第119-121页。)。

最后,若狭义无权代理与表见代理的相对人“善意”判断标准相同,无论是采过错规则还是风险归责,构成狭义无权代理的案型通常亦能符合表见代理的要件。在规范适用上,狭义无权代理制度与表见代理制度之间具有排斥关系,只有在后者不成立的情形下才考虑前者的构成。如果待决案件同时符合狭义无权代理与表见代理的构成要件,鉴于被代理人清偿能力和信誉度,理性的相对人通常会对被代理人主张表见代理责任,而非对行为人主张狭义无权代理责任。这样在相当程度上势必导致狭义无权代理制度形同具文。反之,如果狭义无权代理善意相对人的判断标准较低,由此表见代理的门槛提高,善意相对人的利益可以通过狭义无权代理制度获得妥当的保护。一方面,通过降低狭义无权代理善意相对人的判断标准,可以扩大其适用空间;另一方面,加重无权代理人的责任,狭义无权代理就可以部分替代表见代理保护履行利益的功能,这对相对人合理信赖的保护无疑更具积极的意义。例如相对人因轻过失而不知法定代表人或代理人欠缺代理权或超越代理权的,即可由无权代理人承担与表见代理责任相类似的法律效果。以此界分表见代理与狭义无权代理的适用领域,可以在意思自治与信赖保护原则之间取得良性平衡,在一定程度上有助于改善我国司法审判实践中法官为维护交易安全而频繁适用表见代理制度的现状,否则将使被代理人处于防不胜防的境地,这严重背离了自我决策与自我负责的私法自治精神。

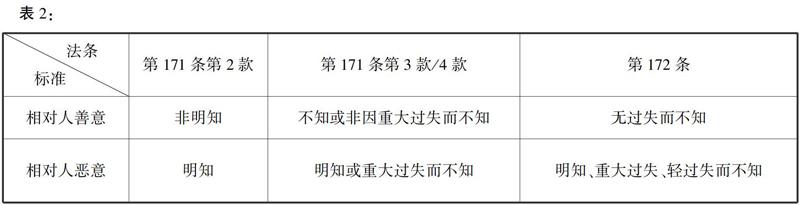

概言之,《民法总则》第171条第2款(仅排除明知)、第3款(排除重大过失)与第172条(排除一切过失)规定的相对人的“善意”具有不同的含义,三者呈现从宽松渐趋严格的趋势(如下表2所示)。《民法总则》第171条第3款相对人“善意”应解释为“非明知或非因重大过失而不知”行为人的代理权瑕疵;相应的第4款中的“相对人知道或者应当知道”应解释为“相对人明知或因重大过失而不知”行为人的代理权瑕疵。若是相对人一般过失即抽象轻过失而不知行为人代理权瑕疵的,善意相对人仍可请求行为人履行债务或赔偿损失。

相对人“重大过失”的判断是区分相对人善意与恶意的核心要素。对此,应当结合无权代理的代理权外观类型(授权书、合同书、印章等)以及当事人实施行为的场景等予以综合判断,并借鉴表见代理规范中的“理性人”的构造标准。针对具体个案相对人及其当时所处的场景,判断一个“正常”的相对人(略低于理性人)就代理权外观负有何种程度上的审核义务是可以合理期待的。在此并不存在统一的审核义务,但是对于商事交易而言,“正常”的交易相对人的判断标准更高。交易相对人应对行为人出示的代理权凭证、材料等进行合理的形式审查,但其并不负有实质审查的义务,否则会极大地增加信息决策成本进而降低交易的效率。如果法律明文限制代理(表)人的权限(如《公司法》第16条)或者通过法定的登记系统进行了公示,相对人的审查义务就是可以合理期待的。反之,如果相对人没有查询登记、章程以及相应的决议,即可以认为相对人有重大过失,相对人无权主张无权代理人承担责任。在具体案件中,相对人非属善意应由无权代理人负举证责任( 王泽鉴:《民法总论》,北京大学出版社2009年版,第374页。)。

现行法有关狭义无权代理与表见代理“善意”相对人与“恶意”相对人的判断标准(表2):

(三)狭义无权代理与表见代理的竞合分析

在符合表见代理的构成要件时,善意相对人能否根据《民法总则》第171条向狭义无权代理人主张权利?对此立法与理论均存在分歧,大体可以分为“表见代理优先说”与“表见代理与狭义无权代理竞合说”两种观点。前说认为,表见代理虽然属于无权代理,但是其法律效果与有权代理相同。善意相对人请求被代理人履行法律行为上的义务,即可达成交易目的,法律上并无赋予其向无权代理人请求履行债务或赔偿损害的必要( 王泽鉴:《民法学说与判例研究》(6),北京大学出版社2009年版,第12-13页。)。《德国民法典》第169条、第170条和第171条,《日本民法典》第112条,《意大利民法典》第1396 条以及我国台湾地区“民法”第16条均采取此种观点;后说认为,无权代理人的履行能力或财产状况有时可能较被代理人还要好,表见代理不一定有利于保护无过错的相对人的合法权益。在构成表见代理时,善意相对人既可主张狭义的无权代理而要求无权代理人承担责任,亦可主张成立表见代理要求被代理人承担授权之责。但是,善意相对人只能选择其一,不能同时主张( 参见马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2010年版,第239页。)。在我国台湾有学者认为,表见代理的规定虽为强行规定,相对人在主张权利时,仍可在竞合的法条间选择( 参见黄立:《民法总则》,中国政法大学出版社2002年版,第411-412页。)。尽管一些日本学者主张“表见代理优先说”,但其司法实务形成的判例却采“选择可能说”( 参见[日]山本敬三:《民法讲义Ⅰ总则》,解亘译,北京大学出版社2012年版,第293-294页。)。

狭义无权代理与表见代理均属于无权代理的范畴,但是两者是相互独立的制度。虽然在构成要件上表见代理更为严格,但是狭义无权代理并非表见代理的补充责任( 王融擎:《日本民法条文与判例》(上),中国法制出版社2018年版,第102页。)。如果后者的构成要件被满足,前者的责任构成通常亦同时被满足,于此情形,善意相对人既可以主张表见代理要求被代理人承受法律行为的效果,也可以不主张表见代理而径直对无权代理人主张《民法总则》第171条第3款的责任。

四、狭义无权代理人与相对人的责任范围

(一)狭义无权代理人的责任形态

依据《民法总则》第171条第3款,善意相对人可以选择请求行为人履行债务或损害赔偿。在《合同法》的实施过程中,对于善意相对人的选择权,学者并不完全赞同。相反,有学者认为无权代理人并没有为自己订立合同的意思,其与相对人之间并不具有意思表示的合意,若強令无权代理人承担履行责任,与意思自治原则不符( 参见杨代雄:《民法总论专题》,清华大学出版社2012年版,第264页。)。我国司法实务通常依据《合同法》第48条判决善意相对人有权要求无权代理人承担合同责任( 参见“上诉人武汉恒钢物流发展有限公司与被上诉人中铁七局集团第五工程有限公司、武汉鼎顺置业有限公司买卖合同纠纷”案,最高人民法院(2016)最高法民终110号民事判决书。);但是亦有判决认为,善意相对人不可以主张实际履行,只能主张替代履行利益的损害赔偿判决(参见“广东省煤炭建设(集团)有限公司与李美仪财产租赁合同纠纷”上诉案,广东省广州市中级人民法院(2006)穗中法民二终字第1322号民事判决书。)。对此,比较法上存在不同的立法例( 例如《意大利民法典》第1398条规定无权代理人仅承担信赖利益的赔偿;《瑞士债务法》第39条规定,若无权代理人系一般过失或者无过失,承担信赖责任;若无权代理人系故意或者重大过失责任可能承担履行利益赔偿,是否赔偿具体由法院衡量。)。现行法借鉴的是德国法的做法,赋予善意相对人更多的选择权,根据实际情况自己判断采用何种方式更符合自己的利益,以更好地保护其合法权益( 李适时:《中华人民共和国民法总则释义》,法律出版社2017年版,第536页。) 。

如果善意相对人选择行为人履行债务,依据德国通说,则在相对人与行为人之间产生法定之债关系,内容相当于行为人拥有代理权时被代理人所应承担的给付义务( Bork, Reinhard, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 3. Aufl. , 2011, Rn. 1627 f.)。易言之,无权代理人以被代理人名义与善意相对人实施代理行为,若是被代理人不予追认亦不构成表见代理,则该法律行为强制性地在狭义无权代理人与善意相对人之间成立。更准确地说,产生一个法定之债,其内容却通过该无效合同而被确定。于此情形,行为人可以取得作为法律行为的主体地位,其在提供所负担义务的给付之后,此时享有对待给付请求权以及相应的抗辩权。行为人还享有因错误(不包括代理权欠缺引起的“重大误解”)、恶意欺诈或者胁迫而撤销法律行为的权利,以及法定或约定解除权、减价权等,以排除或减少该条所规定的责任( 参见[德]维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,迟颖译,法律出版社2013年版,第958页。)。合同之中所约定的违约金条款亦有效。善意相对人要求行为人承担实际履行责任,只有后者具备履行合同的能力,且合同履行并非专属被代理人时才具有意义。若狭义无权代理人不履行合同债务,相对人可以解除合同并要求无权代理人承担违约责任。

善意相对人可以选择行为人承担损害赔偿责任,然而对于该责任的性质理论上分歧极大。具体而言:(1)“履行利益赔偿或信赖利益赔偿说”。有学者认为,应当借鉴《德国民法典》第179条第2款,对我国《民法总则》第171条第3款规定的“受到的损害请求行为人赔偿”予以目的性限缩,以行为人有无过失划分赔偿范围究竟是信赖损害赔偿抑或履行利益赔偿( 参见迟颖:《〈民法总则〉无权代理法律责任体系研究》,载《清华法学》2017年第3期,第120页。)。(2)“信赖利益赔偿说”。有学者认为,考虑到狭义无权代理人赔偿责任中相对人主观要件的要求更低,也不要求被代理人方面的要件,相对人会更愿意选择无权代理人赔偿责任,但不仅会架空表见代理制度,也是对相对人的过度保护。鉴于表见代理的效果是被代理人对相对人承担履行责任或者赔偿履行利益,狭义无权代理责任赔偿范围应该以不超过履行利益的信赖利益为限( 殷秋实:《论无权代理人的赔偿责任》,载《法律适用》2016年第1期,第119-121页。)。“请求行为人赔偿”相当于相对人撤销了法律行为,撤销权的行使是使法律行为归于无效,不应当影响无权代理人缔约过失责任的承担( 张鸣起:《民法总则专题讲义》,法律出版社2019年版,第509页。)。(3)“履行利益的替代责任说”。有学者认为,第3款规定的“履行债务”与“损害赔偿”两种责任形式,不论是采纳选择竞合抑或选择之债的立场,在法律效果上无疑具有等值性,因而“损害赔偿”意指履行利益的赔偿( 张家勇:《论无权代理人的损害赔偿责任》,载《人民法治》2017年第10期,第30页。)。还有学者进一步认为,该款规定的狭义无权代理人的赔偿责任原则上应当是对履行利益的赔偿,唯善意相对人亦得依具体情况(如可得利益是否容易证明),改采依信赖利益标准请求赔偿( 韩世远:《合同法总论》,法律出版社2018年版,第307页。)。

笔者认为,《民法总则》第171条第3款规定的损害赔偿责任既包括行为人未能履行债务的责任,也包括相当于履行债务的损害赔偿责任,两者与履行债务的责任形式之间属于等价关系,因此本质上属于履行利益而非信赖利益。依据债法理论,履行利益与信赖利益被认为是对待允诺的两种不同观念,前者是法律对债务履行或者替代责任的救济;后者是法律为了使法律行为恢复至成立之初状态的救济。狭义无权代理人的责任属于信赖责任,这与基于重大误解、欺诈或胁迫撤销的法律行为(《民法总则》第157条)在性质上相同,但是后者所形成的信赖赔偿责任均以信赖利益为限。性质上相同的信赖赔偿规则产生如此差异,究其原因是法政策考量的结果。无权代理人承担履行责任是基于法律的拟制,通常无权代理人大多明知或应知代理权欠缺,此时无权代理人要么认为可以得到被代理人的追认而自甘冒险,要么明知或应知代理行为得不到被代理人的追认而试图欺诈善意相对人。从善意相对人的角度来看,若能与被代理人建立有效的法律行为自然符合其意旨。但是,如果被代理人不予追认,相对人要求引发代理行为的无权代理人尽可能实现与其期待接近的状态无疑具有合理性。因此,法律使狭义无权代理人承担更重的履行责任,即如同有效法律行为当事人一样的责任,更符合此种情形下的具体正义。倘若将狭义无权代理责任限为消极利益的损害赔偿,势必无法充分顾及交易安全。申言之,虽然狭义无权代理责任与基于重大误解、欺诈或胁迫撤销的法律行为所形成的信赖赔偿均属于信赖责任,但是前者属于积极信赖责任,而后者属于消极信赖责任。

比较德国法与我国法有关善意相对人所获损害赔偿范围(如下表3所示)可以发现,除行为人无过失状态之下善意相对人所获得的利益有差异之外,其他情形之下行为人所承担的损害赔偿范围是一致的。如前所述,所谓狭义无权代理人无过失而不知代理权瑕疵的情形可以通过民事行为能力与风险归责等体系化解释方案予以阐释。由此可见,德国法与我国法在立法层面上的分歧仅是表面的,最终可以实现大体相同的解释结论。

德国法与我国法有关善意相对人所获损害赔偿范围的归纳比较(表3):

善意相对人对狭義无权代理人所主张的损害赔偿请求权性质上是金钱赔偿,但是,该金钱赔偿的范围不得超过被代理人追认时其所能获得的利益。《民法总则》第171条第3款规定的“但书条款”并非将行为人的赔偿责任限定为信赖利益赔偿,而只是将狭义无权代理人的赔偿责任限定在如同有权代理的范围之内。这一责任限制的正当性在于,善意相对人原本是与被代理人而非行为人建立法律关系,相对人不应依据无权代理规范而获得比有权代理情形更为优越的地位。因此,针对狭义无权代理人的请求权必须被限定在善意相对人实施的法律行为有效时本可以从被代理人处获得的利益( 参见[德]汉斯-约哈希姆·慕斯拉克:《德国民法概论》,刘志阳译,中国人民大学出版社2016年版,第365-366页。)。善意相对人可放弃主张履行利益的赔偿而选择信赖利益的赔偿,因为在具体案情中,履行利益的损失难以证明或无法计算,而信赖利益的损失可能更易明确,但是该信赖利益不得超过履行利益。如果行为人可以证明被代理人不能履行合同或者不能进行赔偿(如被代理人破产),则行为人也不需要承担损害责任( [德]冯·巴尔/埃里克·克莱:《欧洲私法的原则、定义与示范规则》,朱文龙等译,法律出版社2014年版,第381页。)。

(二)第171条第4款的责任性质及行为人与相对人的责任分担

对于《民法总则》171条第4款的理论基础,有学者认为属于缔约过失责任( 参见郝丽燕:《论无权代理人的法律责任》,载《中国社会科学院研究生院学报》2018年第4期,第100页。);还有学者认为相对人为恶意时应和代理人承担过错责任,这是双方对缔约过失损失的分摊( 参见谢鸿飞:《代理部分立法的基本理念和重要制度》,载《华东政法大学学报》2016年第5期,第68页。 )。

从内容上看,该款与《民法通则》第66条第3、4款拥有极为密切的渊源。缔约过失责任本质上属于信赖责任,系指一方当事人因故意或过失行为致使合同不成立、无效或被撤销,其应对另一方当事人赔偿信赖合同有效成立而引起的损害。既然相对人已经明知或应知对方系无权代理,这表明法律已经无需对其予以特殊保护,其应自己承担法律行为无效的结果。因而第171条第4款并非缔约过失责任,而是行为人与相对人对因缔约过错引发损失的分担规则。相对人的过错体现为其明知或应知行为人无权代理,仍然与行为人进行代理行为;行为人的过错表现为其明知或应知自己欠缺代理权,却仍然以被代理人名义实施代理行为。

依据《德国民法典》第179条第3款以及《日本民法典》第117条第2项规定,若相对人明知或者因过失不知行为人欠缺代理权,不承担无权代理人责任。该规定的理论依据在于:故意或者有过失的相对人怠于应对行为人欠缺代理权的状态,就应当承担由此产生的不利益。相比之下,我国《民法总则》第171条第4款并未将相对人恶意作为无权代理人责任的免责事由,除行为人无过失而免责之外,只是将其作为减轻无权代理人责任的事由,依过失相抵法理处理(如下表4所示)。

德国法与我国法有关行为人与恶意相对人责任的归纳比较(表4):

究其原因,《民法总则》第171条第4款系从立法政策考虑,狭义无权代理行为不被追认的损害后果全部由恶意相对人承受,有悖于民法公平原则;更何况,狭义无权代理人与恶意相对人对于该损害结果的发生均有因果关系。 “相对人和行为人按照各自的过错承担责任”,既包括相对人和行为人向被代理人承担过错责任,也包括相对人和行为人按照各自的过错程度向对方承担过错责任。具体而言:相对人明知行为人无代理权属于自甘冒险,这构成行为人的免责事由。于此情形,明知行为人无代理权的相对人与明知自己无代理权的行为人实施代理行为,通常是为损害被代理人的利益,在外部关系上两者向被代理人承担连带责任,但在内部关系上双方应当依据各自的过错分担损失;相对人因重大过失而不知行为人无代理权并与有过失(重大过失、轻过失)的行为人实施交易行为,双方应当按照各自的过错分担损失。

Interpretation of Liability of Unauthorized Agents in the Narrow Sense

RAN Keping

(Law school, Wuhan University, Wuhan 430072,China)

Abstract: According to Article 171, paragraphs 3 and 4 of the General Provisions of the Civil Law, the liability of the unauthorized agent to the counterpart in good/bad faith is respectively based on different principles: the former belongs to the category of the principle of active trust protection and has the characteristics of genuine intention reservation and apparent agency; the latter is the loss sharing rule that the legal act is invalid because of the fault of both parties. As for whether the authorized agent is negligent or not, the liability for active trust protection is only of formal significance. There is no “legal loophole” in paragraph 3. The actor constitutes a “major misunderstanding” of the defects of agency power and exercises the revocation right, which does not exclude the legal effect of active trust and protection responsibility. The “good faith” of the other party should be interpreted as “not knowing or not knowing due to gross negligence”, and “malicious” should be interpreted as “knowing or not knowing due to gross negligence”. Paragraph 3 entrusts the bona fide counterpart with the option of actual performance and damage compensation, including the actors liability for non-performance of the debt and the liability for alternative performance of the debt, both of which are expected interests. In the narrow sense, both unauthorized agency and apparent agency have the function of protecting the security of transactions, clarifying and reconciling the application fields of the two, and giving full play to the function of the former as far as possible, which is helpful to change the judicial status quo of the latter which is too extensive to damage the autonomy of private law.

Key Words: unauthorized agency; active trust protection; bona fide counterpart; agency by sight; performance of obligations; compensate for the losses

本文責任编辑:林士平

文章编号:1001-2397(2020)02-0046-16

收稿日期:2015-05-19

基金项目:2018年度武汉大学人文社会科学自主创新科研青年项目“民商合一体例下代理制度的反思及其构造”(2018QN009)的阶段性成果。

作者简介:冉克平(1978),男,湖北省枝江市人,武汉大学法学院教授,博士生导师,法学博士。